| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 産地 | 度数 | 甲類・乙類 | 内容量 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 白玉醸造『魔王 25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

名前によらず、飲みやすいフルーティーな香り | 鹿児島県 | 25度 | - | 1800ml |

| 森伊蔵酒造『森伊蔵』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

かめ壺仕込みの高級芋焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | - | 1800ml |

| 村尾酒造『村尾』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月9日時点 での税込価格 |

じっくりと時間をかけて作られた高級芋焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | - | 1800ml |

| さつま無双『芋焼酎 もぐら』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

濃厚で深い味わいの荒ろ過芋焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 本坊酒造『あらわざ桜島』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

なめらかな飲み口の芋焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 種子島酒造『夢尽蔵安納』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

すっきりとした飲み口と軽やかな甘さ | 鹿児島 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 中村酒造場『なかむら』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

ロックにしても香りが立つ1本 | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 本坊酒造『貴匠蔵』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

複雑な味わいと長い余韻が感じられる | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml×6本 |

| 恒松酒造『王道楽土(おうどうらくど)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

力強い味わいの無濾過芋焼酎 | 熊本県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 濱田酒造『だいやめ~DAIYAME~』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

食事と合わせて楽しみたい芋焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml×6本 |

| 尾鈴山蒸留所『尾鈴山 山ねこ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

すっきりさわやかな飲み口 | 宮崎県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 霧島酒造『茜霧島(あかねきりしま)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

オレンジや桃のニュアンスが感じられる芋焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 900ml×6本 |

| 甲斐商店『芋焼酎 伊佐美 25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

一蔵一銘柄を守り続ける元祖プレミアム焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | - | 1,800ml |

| 三岳酒造『三岳 1.8L』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

世界遺産で知られる屋久島で育った焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | - | 1800ml |

| 佐藤酒造『佐藤 黒 1.8L』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

高い人気により入手が困難なレア焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | - | 1800ml |

| 『黒麹芋焼酎 魔界への誘い』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

「闇」つきになるほど魅力に満ちた焼酎 | 佐賀県 | 25度 | - | 1800ml |

| 雲海酒造『木挽BLUE 芋焼酎 1800ml』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

ほのかな芋のかおりと爽やかな飲み口が特徴 | ||||

| 国分酒造『フラミンゴオレンジ 芋焼酎 720ml』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月9日時点 での税込価格 |

芋焼酎の固定概念を覆す焼酎 | 鹿児島県 | 26度 | - | 720ml |

| 知覧醸造『ちらん ほたる』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

やわらかな余韻が心地よい | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 玄海酒造『壱岐スーパーゴールド』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

長崎県壱岐市 | 22度 | 720ml×12本 | ||

| 黒木本店『百年の孤独』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

樫樽で長期熟成させた香り高い麦焼酎 | 宮崎県 | 40度 | 乙類 | 720ml |

| 宝酒造『本格焼酎 琥珀のよかいち〈麦〉25°』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

香り豊かでまろやかな味わい | 宮崎県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml×6本 |

| アサヒビール『麦焼酎 かのか 焙煎まろやか仕立て』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

焙煎麦の香ばしさを感じられるすっきりとした焼酎 | - | 25度 | 甲類乙類混和 | 220ml×30本 |

| 藤居酒造『ふしぎ屋 20度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

氷点ろ過仕上げの飲みごたえがある味わい | 大分県 | 20度 | - | 1,800ml |

| 研醸『長期熟成焼酎 龍乃幹』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

食中酒にぴったりの長期貯蔵・熟成焼酎 | 福岡県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 紅乙女酒造『紅乙女樽 FRENCH OAK』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

3年以上熟成させた原酒をベースにした麦焼酎 | 福岡県 | 40度 | 乙類 | 720ml |

| 中野BC『富士白無限 麦焼酎』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

ふだんの晩酌酒にぴったりの1本 | 和歌山県 | 25度 | 甲類乙類混和 | 1,800ml |

| 猿川伊豆酒造『猿川「円円(まろまろ)」』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

体のことを考える人のための焼酎 | 長崎県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml×6本 |

| 山元酒造『五代麦長期貯蔵酒 25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

ゆったりと味わいたくなる麦焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 喜多屋『長期樫樽熟成麦焼酎 吾空(ごくう)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

スムースな飲み口で初心者にぴったり! | 福岡県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 黒木本店『中々』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

甘い香りとかすかな香ばしさ | 宮崎県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml×6本 |

| 神楽酒造『くろうま長期貯蔵(麦)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

キレがあるクリアな味わいで飲みやすい | 宮崎県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml×6本 |

| 二階堂酒造『麦焼酎 二階堂 20度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

麦の甘みと香りが広がる | 大分県 | 20度 | 乙類 | 1,800ml |

| 三和酒類『いいちこパック25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

親しみやすさでロングセラーとなっている焼酎 | 大分県 | 25度 | ||

| 八鹿酒造『銀座のすずめ琥珀 麦』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

バーボン樽で熟成した美しい色と香り | 大分県 | 25度 | - | 720ml |

| 八海醸造『八海山 よろしく千萬あるべし』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

日本酒のような味わいの焼酎 | 新潟県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml×6本 |

| ねっか『米焼酎 ねっか』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

小さな町の小さな蒸留所から生まれた米焼酎 | 福島県 | 25度 | - | 1,800ml |

| 高橋酒造『白岳 吟麗しろ(銀しろ) 25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

ソーダ割りでさわやかに味わいたい米焼酎 | 熊本県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 鳥飼酒造『吟香 鳥飼』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

豊かな吟醸香が楽しめる米焼酎 | 熊本県 | 25度 | 乙類 | 720ml×6本 |

| 豊永酒造『いきいき 25度』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月9日時点 での税込価格 |

シェリー樽由来の華やかな香りが特徴 | 熊本県 | 25度 | - | 1,800ml |

| 宮泉銘醸『本格焼酎 米玄武25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

和食とも相性がよく飲みやすい | 福島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 黒木本店『野うさぎの走り』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

もち米を使用したまろやかで複雑な味わい | 宮崎県 | 37度 | 600ml | |

| 花の舞酒造『阿茶』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

心地よく酔えるふだんの晩酌酒 | 静岡県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 柳川酒造『吟仕込み本格米焼酎「まゆり」』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

大吟醸酵母由来の香りと味わい | 福岡県 | 25~25.9度 | 乙類 | 1,800ml |

| 繊月酒造『時のわすれもの』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

焼酎愛好者にこそ飲んでもらいたい1本 | 熊本県 | 28度 | 乙類 | 720ml |

| 松の泉酒造『特別清水仕込 水鏡無私 25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

雑味のないきれいな酒質で食中酒にぴったり! | 熊本県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 高千穂酒造『本格純米焼酎 露々』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

フルーティーでクセのない高コスパ焼酎 | 宮崎県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml×6本 |

| サントリー『球磨焼酎 花』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

食事と合わせて楽しみたい米焼酎 | 熊本県 | 25度 | 乙類 | 720ml |

| 喜界島酒造『沙羅』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

すっきりとした味わいの黒糖焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 合同酒精『しそ焼酎 鍛高譚(たんたかたん)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

シソの香りがさわやかな1本 | 北海道 | 20度 | 甲類乙類混和 | 1,800ml×6本 |

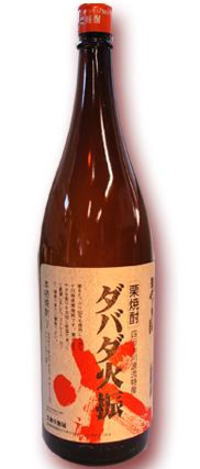

| 無手無冠『栗焼酎 ダバダ火振』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

お湯割り・ストレートで楽しみたい栗焼酎 | 高知県 | 25度 | - | 1,800ml |

| 富士錦酒造『静岡茶焼酎 八十八夜』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

緑茶の香りとほのかな甘さ | 静岡県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 芙蓉酒造『信州そば焼酎 「天山戸隠」』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

初心者にも飲みやすいそば焼酎 | 長野県 | 25度 | 乙類 | 720ml |

| 相生ユニビオ『抹茶泉』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

抹茶のさわやかな香りが食事とよく合う | 愛知県 | 25度 | 乙類 | 720ml |

| 宮﨑本店『亀甲宮焼酎(キンミヤ)パック 25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

ほのかな甘みが感じられる飲みやすい焼酎 | 三重県 | 25度 | 甲類 | 1,800ml×6本 |

| 奄美大島開運酒造奄美『黒糖焼酎 紅さんご』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

奄美の自然がはぐくんだ黒糖の優しい味わい | 鹿児島県 | 40度 | - | 720ml |

| 西酒造『焼酎 天使の誘惑 40度 720ml』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

バニラのような香りとフルーティーな味わい | 鹿児島県 | 40度 | - | 720ml |

| 宝酒造『タカラモダン 25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

やわらかい味わいで飲みやすい! | - | 25度 | 甲類 | 600ml×12本 |

焼酎とは?

焼酎は、米や麦、芋などを使って造られた蒸留酒です。日本で造られるようになってから長い歴史があり、蒸留方法によって「甲類」と「乙類」に分けられます。

昔ながらの単式蒸留で造られている焼酎は「本格焼酎(焼酎乙類)」といい、蔵ごとの個性豊かな味わいが楽しめる点が魅力です。

ロックや水割りのほか、お茶割りやサワーなどさまざまな飲み方で楽しんでみましょう。

焼酎の魅力

焼酎の魅力のひとつは飲み方の種類の多さ!ロックや水割り、お湯割りなど好みや気分に合わせて度数を調整できるのはもちろん、チューハイからお茶割り、梅干し入り、焼酎ハイボールなど自分好みにアレンジして好きなように楽しめます。

また、焼酎はダイエット中でも楽しめるのも魅力!日本酒などほかの酒類に比べてカロリーは低めで、糖質・プリン体はゼロです。さらに翌日まで残りにくいので、二日酔いしにくいのも最高にありがたいところ。

焼酎の種類

焼酎は原料によっていくつかの種類に分けられます。それぞれの特徴を見ていきましょう。

濃厚な味わいの「芋焼酎」

芋焼酎は、本格焼酎の約20%を占める焼酎です。鹿児島県や宮崎県南部で多く造られています。サツマイモ由来の甘い香りが特徴で、お湯割りなど香りが引き立つ飲み方に向いている焼酎です。

原料であるサツマイモの産地と焼酎を造る工場が近く、仕込みはサツマイモが収穫される秋に集中して行なわれるのもポイント。サツマイモの品種は、柔らかくバランスの取れた味わいの「黄金千貫(こがねせんがん)」が主に使われています。

他にも、果実のような爽やかさがある「ジョイホワイト」や赤ワインのような香りとヨーグルトのような風味がある「紫芋」、食用としておなじみの「金時芋」「紅さつま」で作られているものもあります。

以前は地元で多く消費されていましたが、全国的に芋焼酎ブームが起こったことをきっかけに、広く飲まれるようになりました。

スッキリとした飲み口の「麦焼酎」

本格焼酎の過半数を占めるのが麦焼酎です。大麦を主原料に造られており、大麦の香ばしい香りとすっきりとした味わいが楽しめます。大分県で造られているものが多いです。

以前は常圧蒸留という方法で造られ、クセがあって飲みにくいものも多かった麦焼酎ですが、近年減圧蒸留が普及したことで、よりクセのないすっきりとした味わいになりました。女性や初心者の方も飲みやすいといわれています。

長期貯蔵したもののほか、軽やかな味わいのものや重厚な味わいのものまでさまざまな麦焼酎があるので、自分の好みに合う銘柄を探してみましょう。

やさしい甘さの「米焼酎」

米焼酎は、米を使って造られた焼酎です。米由来の上品な香りと甘みが特徴で、低温仕込み・減圧蒸留で造ることで吟醸酒のような味わいの米焼酎も登場しています。ふだん日本酒を飲みなれている人であれば、その延長でおいしく飲める銘柄が多いのが特徴です。

主張しすぎない味わいなので、素材本来の味を楽しむ繊細な和食などとよく合います。米の品種によって味わいや口当たりが変わってくるので、銘柄ごとにそれぞれの個性を楽しむことができます。

「シソ」「蕎麦」「栗」などを使った焼酎も

芋や麦、米を使った焼酎のほかには、シソや蕎麦などを使った焼酎もあります。

赤シソを使って造られたシソ焼酎は、華やかな香りとさわやかな風味が特徴です。蕎麦を使って造られたそば焼酎は、すっきりとしていながら蕎麦由来のコクと香りが感じられます。

そのほか、お茶や黒糖、栗など、その土地の特産品で造られたユニークな焼酎がたくさんあるので、ぜひ味わってみてください。

焼酎のおすすめ5選|ユーザーのイチオシ みんなに人気の焼酎はこれ

ここからは、焼酎を愛用しているユーザーがイチオシの商品を紹介。5点満点で「コスパ」「味・おいしさ」「香り・風味」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

結局、黒霧島に落ちつく!

高い焼酎はそれはそれでとてもおいしい。ですが、普段家で飲む際は価格・味とかを考えるとやっぱり黒霧島になってしまいます。(F.T.さん/男性/36歳/会社員)

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★☆ |

| 香り・風味 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★☆ |

| 香り・風味 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者

有名日本酒の酒粕を使った焼酎

山口県の銘酒、獺祭の蔵元旭酒造から焼酎が発売! 獺祭のようなフルーティーさ、焼酎のガツンとくるアルコール分が楽しめるので、飲み過ぎ注意です!

ありそうで無かった1本なので、自分で飲むのもそうですが、プレゼントや手土産としてもおすすめです。(M.M.さん/男性/31歳/会社員)

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

日本三大焼酎のひとつ!

日本三大焼酎の1つに数えられる「魔王」。焼酎の名産地である鹿児島で製造されています。

値段は張りますが、その圧倒的な香りのよさと味わいの深みいは虜になります。水割り、ソーダ割り、ロックどれで飲んでもおいしい焼酎です。(H.U.さん/男性/27歳/会社員)

※各社通販サイトの 2025年2月9日時点 での税込価格

| コスパ | ★☆☆☆☆ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 3.3点 |

| コスパ | ★☆☆☆☆ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 3.3点 |

愛用者

芋焼酎のクセが一番味わえる「白」

本物の「霧島」はやっぱり白20度。芋の甘さや風味、コクが本当にクセになります。普通に水割りで飲むのも最高ですが、料理に使うとコクと甘味が増します。

我が家は、煮込み料理で水代わりに使うこともあります。(R.S.さん/女性/24歳/会社員)

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者

高級感があってギフトに最適

麦焼酎ですが、特有のにおいもさほど気になりません.。断然米焼酎派だった私もこの焼酎ならおいしく飲むことができました。

ロックで飲むとさらに香りを楽しめるため、お酒好きな人への贈り物におすすめです。(N.M.さん/女性/37歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

焼酎のおすすめ19選|芋焼酎

それでは早速、焼酎のおすすめ商品をご紹介します!芋焼酎、米焼酎、麦焼酎、その他ユニークな焼酎などを種類別に厳選しています。飲みやすいレア焼酎も、最後まで必見です!

マイナビおすすめナビ編集部

化粧箱に入っており、芋焼酎が好きな上司や同僚などのプレゼントに適した逸品。意外にもフルーティーでスッキリとした飲み口で、ついつい何倍も飲みたくなってしまいますね。

名前によらず、飲みやすいフルーティーな香り

「魔王」というインパクトのある名前は「天使を誘惑し、魔界へ極上のお酒を贈る悪魔たち」になぞらえて付けられました。人気の銘柄「森伊蔵」「村尾」と共に「3M」と呼ばれています。

黄麹を使って熟成され、焼酎とは思えないほどの飲みやすさが人気です。柑橘やリンゴなどの果実を思わせるフルーティーな香りがあり、すっきりとした口当たりが特徴です。冷やしてロックや水割りで飲むのがおすすめ。女性や初心者の方でも飲みやすい焼酎です。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1800ml |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1800ml |

マイナビおすすめナビ編集部

これぞ芋焼酎の王者と名高い『森伊蔵』。誰もが一度は飲んでみたいその味は、クセがなく飲みやすい味わいです。贈り物やお祝いなどにも喜ばれる逸品ですよ。有機栽培されたさつまいもと米麹で作られています。

かめ壺仕込みの高級芋焼酎

「村尾」、「魔王」と並んで「3M」と呼ばれるプレミアム焼酎。昔ながらの「かめ壺仕込み」で、芋の甘味とまろやかな旨みを感じる味わいが特徴。なめらかな口当たりで、クセがなく風味のバランスがとれた芋焼酎です。

口の中に残る長い余韻と上品な味わいが癖になります。高級銘柄なので、記念日やお祝いなどでプレゼントするのにもぴったりですよ。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1800ml |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1800ml |

マイナビおすすめナビ編集部

通常5人以上で行う焼酎造りを、村尾寿彦氏一人で行う芋焼酎「村尾」。大量生産ができないことからも希少価値が高く、飲み口もスッキリとしていて人気があります。

じっくりと時間をかけて作られた高級芋焼酎

生産数が少なく、幻の銘酒ともいわれる「村尾」は「3M」と呼ばれるプレミアム焼酎のひとつです。甕壷(かめつぼ)でじっくりと手間暇かけて時間をかけて作られており、芋の旨みがありながら、後味は柑橘を思わせる爽やかな香りがあります。

ほのかな甘みと香り、キレ、長く残る余韻は一度試すと忘れられません。なかなか手に入らない高級銘柄なので、お酒好きのかたへの贈り物としてもきっと喜ばれるはずです。

※各社通販サイトの 2025年2月9日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1800ml |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1800ml |

蒸留後も残ってしまった酵母の残骸などは雑味の原因となるため、通常濾過されて取り除かれます。しかし取り除きすぎると旨味もなくなってしまう。その点『もぐら』は荒濾過という手法で絶妙に旨味を残しています。

濃厚で深い味わいの荒ろ過芋焼酎

地元産のサツマイモとミネラルを豊富に含む湧水を使って造られた荒ろ過の芋焼酎です。荒ろ過にすることで、香りや旨味の成分が焼酎のなかに残るため、より力強く深い味わいに仕上がっています。

専用タンクで貯蔵している原酒を、泡盛の伝統的な造り方である「仕次ぎ法」で貯蔵・熟成しているのもポイント。濃厚な味わいの焼酎を探している人は、試してみる価値ありです。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

なめらかな飲み口の芋焼酎

南薩摩産のサツマイモ「黄金千貫」を使って造られた芋焼酎です。特許を取得した「磨き蒸留」で蒸留することで、芋焼酎らしいコクや旨味、香りを引き出しています。

「磨き蒸留かろやか仕立て」により、スムースな飲み口に仕上げられているのもポイント。香ばしさのなかに、フルーティーなニュアンスも感じられる1本です。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

すっきりとした飲み口と軽やかな甘さ

種子島の安納地区で古くから栽培されているサツマイモ「安納芋」と、深層地下水「岳之田湧水」を使って造られた芋焼酎です。黒麹を使って仕込むことで、華やかな香りとほどよい甘みを引き出しています。

軽やかかつさわやかな飲み口なので、芋焼酎をはじめて飲む人でも飲みやすいです。ぜひ水割りやお湯割り、ロックで楽しんでみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 鹿児島 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

ロックにしても香りが立つ1本

牧之原台地で収穫された新鮮なサツマイモを使って造られた芋焼酎です。昔ながらの大きなかめでじっくり発酵させることで、芋焼酎らしい香ばしさと風味が存分に感じられる味わいに仕上がっています。

仕込み水と割水に使っているのは、霧島山系の伏流水。やわらかい飲み口なので、ロックにしても香りが弱くならず、最後までおいしく飲める焼酎です。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

複雑な味わいと長い余韻が感じられる

薩摩芋焼酎の昔からの仕込み方である黒麹を使ったかめ壷仕込みで造られた、風味豊かな焼酎です。黄金千貫というサツマイモと黒麹を、じっくり時間をかけてかめ壺で発酵させることで複雑な味わいを生み出しています。

旨味と上品な香りが感じられる焼酎は、余韻が長く続くのも特徴。ロックや水割り、お湯割りで楽しんでみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

力強い味わいの無濾過芋焼酎

地元で収穫したサツマイモを使い、黒麹で仕込んだ芋焼酎です。ろ過されていないので、芋本来の香ばしさや甘みが強く感じられる、芋焼酎らしい個性が際立つ1本です。

ロックや水割り、お湯割りにすると、香りや味わいが引き立ちます。ゆっくり時間をかけて味わえる、芋本来の風味が際立った焼酎を探している人はぜひ試してみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 熊本県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 熊本県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

食事と合わせて楽しみたい芋焼酎

独自の技術で誕生した「香熟芋」を使って造られた芋焼酎です。ライチのようなフルーティーな香りと甘くまろやかな味わいで、芋焼酎になじみがない人も飲みやすいでしょう。

華やかな香りですがクセは強くなく、あと味もすっきりしているので、芋焼酎を食事と合わせて楽しみたい人にもぴったりです。ぜひ、強炭酸水で割って楽しんでみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

すっきりさわやかな飲み口

ジョイホワイトというサツマイモと米麹を使って造られた芋焼酎です。ジョイホワイトを使うことで、かんきつ類のようなさわやかな飲み口と芋焼酎らしい甘さが感じられる味わいに仕上がっています。

すっきりとした口当たりで、軽やかに楽しめるのも魅力です。ロックや水割り、ソーダ割りにしておいしい焼酎を探している人は、ぜひ試してみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 宮崎県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 宮崎県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

オレンジや桃のニュアンスが感じられる芋焼酎

オレンジ色のサツマイモ「玉茜(タマアカネ)」を使用して造られた芋焼酎です。芋の花酵母を使ったことによる、桃やオレンジを思わせる華やかな香りとフルーティーな味わいが特徴。

フルーティーな味わいを引き立てるのなら、炭酸割りにするのがよいでしょう。よりいっそう軽やかな味わいになるので、食事にも合わせやすくなります。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 900ml×6本 |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 900ml×6本 |

一蔵一銘柄を守り続ける元祖プレミアム焼酎

鹿児島県伊佐市で生まれた伊佐美は、2000年代の焼酎ブームの際に、一躍全国に名を知られ、多くの人に愛飲されるようになりましたが、その歴史は長く明治37年創業の蔵元で生み出されました。以来、一蔵一銘柄をかたくなに通しています。

伝統的な製法を守った黒麹を使用する芋焼酎で、芋のコクとまろやかさが特徴。おすすめの飲み方はお湯割りとなっています。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1,800ml |

世界遺産で知られる屋久島で育った焼酎

世界遺産に認定された屋久島の豊富で美しい水とさつま芋を醸して生まれた芋焼酎です。年間降水量も多く、屋久島の宮之浦岳・永田岳・黒味岳の山々から流れ出る水が三岳の味わいに大きな影響を与えています。また麹によりまろやかな口当たりが魅力です。

人肌程度のぬる燗で飲むのがおすすめで、「5:5」でお湯と割るのが一番おいしいとされています。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1800ml |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1800ml |

高い人気により入手が困難なレア焼酎

黄金千貫というさつま芋を使用し、黒麹で醸していることから、ずっしりとした口当たりとコクが人気の一本です。芋焼酎好きの人にはたまらない後味と香りで人気が高いのもうなずけます。

ストレート、ロック、水割りなどどの飲み方でも楽しめますが、焼酎本来の味わいを楽しむためにもできるだけそのまま味わうのがおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1800ml |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1800ml |

「闇」つきになるほど魅力に満ちた焼酎

初見ではびっくりするようなネーミングとなっていますが、黒麹を使用した紫芋焼酎で、その魅力にハマる人が続出するようにという願いが込められた一本です。

芋焼酎はニオイが苦手という人も多いため、開発を重ねニオイが気にならず、しかも黒麹の豊かな香りが楽しめるよう工夫されています。

冷やすことですっきりとした味わいが楽しめるため、ロックで飲むのがおすすめですが、作った直後よりは時間の経過とともにまろやかな味わいに変化していく過程を楽しむのもおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 佐賀県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1800ml |

| 産地 | 佐賀県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1800ml |

ほのかな芋のかおりと爽やかな飲み口が特徴

芋のコクのある香りを残しつつ、爽やかな飲み口が楽しめる焼酎です。宮崎県の美しい日向灘をイメージしたブルーの容器がその味わいを期待させてくれます。

くせがないため、ロックや水割りも楽しめますが、ストレートでぜひ味わってみるのもおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | |

|---|---|

| 度数 | |

| 甲類・乙類 | |

| 内容量 |

| 産地 | |

|---|---|

| 度数 | |

| 甲類・乙類 | |

| 内容量 |

芋焼酎の固定概念を覆す焼酎

一見すると、ワインのような美しいボトルに詰められた芋焼酎です。開栓すると華やかなワインのような香りが広がるため、サングリアと勘違いしそうですが、サツママサリというさつま芋と白麹で醸しています。

香り成分にシトロネロールとネロールというかんきつ系の香りを含み、かすかに紅茶のような香りも感じられるため、ロックやストレートで、豊かな香りとまろやかな芋の甘みを感じるのがおすすめです。

※各社通販サイトの 2025年2月9日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 26度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 720ml |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 26度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 720ml |

やわらかな余韻が心地よい

黒麹由来の豊かな香りと、深みのある味わい・コク、やわらかな余韻が感じられる芋焼酎です。あと味のキレのよさも魅力です。

割り水に使われているのは、鹿児島県南九州市知覧町の地下水。原酒にやわらかい水質の水を加えることで、より繊細な味わいに仕上がっています。

料理との相性もよいので、お湯割りや水割りにして、ぜひ食事と合わせて楽しんでみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

焼酎のおすすめ16選|麦焼酎

次は、麦焼酎のおすすめ商品をご紹介します。

大麦と米麹を原料に作られた玄海酒造の看板銘柄『壱岐』を、ホワイトオーク樽で貯蔵・熟成させた本格麦焼酎です。

樽仕込みによる淡い琥珀色と芳醇で華やかな香りが特徴。ストレートやロックで香りとコクを味わうのがおすすめです。比較的安い価格なので、初心者の方も挑戦しやすいですよ。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 長崎県壱岐市 |

|---|---|

| 度数 | 22度 |

| 甲類・乙類 | |

| 内容量 | 720ml×12本 |

| 産地 | 長崎県壱岐市 |

|---|---|

| 度数 | 22度 |

| 甲類・乙類 | |

| 内容量 | 720ml×12本 |

プレミアム焼酎『百年の孤独』は、シングルモルトウイスキーのようにオーク(樫)の樽で長期熟成を重ねた複数の原酒をブレンドした1本。熟成によって角が取れ、まろやかになった至高の味を堪能してください。

樫樽で長期熟成させた香り高い麦焼酎

上品で力強さがありながら、なめらかな味わいの麦焼酎です。ココナッツや香ばしい麦の香りだけでなく、オークやほんのりシガーのような香りもします。

水割りにすると、穀物由来の軽やかな甘さが感じられます。お湯割りにすると香りが引き立ち、ボリュームのある味わいになるので、ぜひゆったりと時間を掛けて味わってみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 宮崎県 |

|---|---|

| 度数 | 40度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 720ml |

| 産地 | 宮崎県 |

|---|---|

| 度数 | 40度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 720ml |

香り豊かでまろやかな味わい

樫樽でじっくり熟成させることで生まれる琥珀色に輝く液色が特徴。樽熟成酒100%で、豊かな香りと麦焼酎ならではのすっきりまろやかな口当たりを存分に堪能できます。

飲み方は、香りと味わいが引き立つハイボールやロックがおすすめです。食事と合わせて楽しんでみましょう。

芳醇な香りとすっきりまろやかな味わいの麦焼酎を探している人は、ぜひ一度試してみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 宮崎県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

| 産地 | 宮崎県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

焙煎麦の香ばしさを感じられるすっきりとした焼酎

焙煎した麦を使った麦焼酎です。麦を焙煎することで、麦本来の味わいと豊かな香りを引き出しています。焼酎甲類とブレンドされており、コクがありながらすっきりとした飲み口が特徴。さまざまな飲み方にマッチする焼酎です。

食事との相性もよく、コスパも高いので、ふだんの晩酌用の焼酎を探している人はぜひ手に取ってみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | - |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 甲類乙類混和 |

| 内容量 | 220ml×30本 |

| 産地 | - |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 甲類乙類混和 |

| 内容量 | 220ml×30本 |

氷点ろ過仕上げの飲みごたえがある味わい

常圧蒸留したあと、原酒を氷点まで冷やして不純物を取り除く「氷点ろ過」で仕上げられた麦焼酎です。一定期間熟成させることで、やわらかな口当たりと豊かな味わいに仕上げています。

輪郭がはっきりとした風味は、ロックやお湯割りにしても弱まることがありません。芳醇で飲みごたえのある麦焼酎を探している人にぴったりです。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 大分県 |

|---|---|

| 度数 | 20度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 大分県 |

|---|---|

| 度数 | 20度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1,800ml |

食中酒にぴったりの長期貯蔵・熟成焼酎

焙煎した麦を使って造った焼酎を、樫樽で長期貯蔵・熟成させた麦焼酎です。樽熟成焼酎独特の美しい色味とまろやかな味わいが楽しめます。

クセが少ないので、さまざまな料理と相性がよいのもポイント。食中酒として楽しめる焼酎を探している人にぴったりの1本です。

ほのかな樽の香りとともに、やわらかな飲み心地を堪能してください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 福岡県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 福岡県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

3年以上熟成させた原酒をベースにした麦焼酎

フレンチオーク樽で熟成させた原酒とタンク熟成の麦焼酎をブレンドさせたおしゃれな焼酎です。甘いバニラとリンゴのような香りが感じられる味わいは、軽やかな味わいと口当たりが特徴です。

甘さや香りを堪能するならロックや水割りで。炭酸割りでも爽やかな味わいと熟成した風味を楽しめます。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 福岡県 |

|---|---|

| 度数 | 40度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 720ml |

| 産地 | 福岡県 |

|---|---|

| 度数 | 40度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 720ml |

ふだんの晩酌酒にぴったりの1本

まろやかな麦焼酎に、すっきりとした甲類焼酎をブレンドした1本です。あと味のキレがよく、すっきりとした飲み口に仕上がっています。

さわやかな香りとやわらかい口当たりもポイント。毎日飲んでも飲み飽きない、軽やかでクセのない味わいです。

さまざまな飲み方で麦焼酎を楽しみたい人はぜひ一度味わってみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 和歌山県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 甲類乙類混和 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 和歌山県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 甲類乙類混和 |

| 内容量 | 1,800ml |

体のことを考える人のための焼酎

減圧蒸留と常圧蒸留の焼酎をブレンドした麦焼酎です。超音波熟成を行なうことで、アルコールの分子が水分子に包みこまれて均一に広がるため、消化吸収と分解の効率が高まり、飲み疲れしにくくなっているのがポイント。マイルドな味わいで、体にやさしい焼酎です。

コクと香りが豊かな麦焼酎なので、ぜひ刺身などの魚料理と合わせて味わってみましょう。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 長崎県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

| 産地 | 長崎県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

ゆったりと味わいたくなる麦焼酎

麦と麦麹でできた麦焼酎を、貯蔵樽で3年以上長期熟成させた1本です。深いコクが感じられる味わいで、ストレートやロック、水割りで飲むのに適しています。

じっくり時間を掛けて熟成させたことで、まろやかな口当たりに変化しているのもポイント。琥珀色の色合いも美しく、ゆったりと時間を掛けて味わいたい麦焼酎です。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

スムースな飲み口で初心者にぴったり!

厳選した大麦を使って造った焼酎を、樫樽で4年以上じっくり熟成させた麦焼酎です。ロックにすると、その深い味わいとまろやかさがよりいっそう引き立ちます。

口に含んだ瞬間に広がる、麦の香ばしい香りも注目したいポイント。引っかかりのないスムースなのど越しです。麦焼酎あるいは長期熟成酒入門にぴったりの1本といえるでしょう。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 福岡県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 福岡県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

甘い香りとかすかな香ばしさ

「百年の孤独」の原酒としても知られる、上品な味わいの麦焼酎です。キャラメルのような甘い香りとほどよい軽やかさを感じられます。ぜひロックや水割りで楽しんでみましょう。

リラックスタイムにゆったりと味わいたい、やさしく香ばしい余韻も魅力です。お湯割りにすると、穀物由来の甘さに深みが加わりその風味がより引き立つので、こちらも試してみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 宮崎県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

| 産地 | 宮崎県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

キレがあるクリアな味わいで飲みやすい

旧国鉄高千穂新線のトンネルを利用した貯蔵庫で貯蔵された長期貯蔵酒です。冷却ろ過した原酒をさらに氷点下でろ過する「ダブル冷却ろ過」を行なうことで、渋みの原因となる成分を取り除いています。

キレがあるクリアな味わいと、豊かな香り、まろやかな口当たりが特徴。長期貯蔵酒に興味がある人は、ぜひお試しあれ。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 宮崎県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

| 産地 | 宮崎県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

麦の甘みと香りが広がる

大麦と麦麹、水だけで造られた麦焼酎です。減圧蒸留することで麦のクセを抑え、甘みを引き出しています。ロックや水割りはもちろん、お湯割り、ソーダ割りでもおいしい1本です。

いずれの飲み方でも、麦焼酎らしいすっきりとした味わいと芳醇な香りが楽しめます。今まで麦焼酎を飲んだことがない人も飲みやすい銘柄です。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 大分県 |

|---|---|

| 度数 | 20度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 大分県 |

|---|---|

| 度数 | 20度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

親しみやすさでロングセラーとなっている焼酎

自然豊かな大分県宇佐市でうまれたいいちこは、豊かで清冽な水と、粒がそろいでんぷん豊富な大麦によって作られています。「下町のナポレオン」とキャッチコピーを掲げるように、焼酎としてのグレードが高いものの、多くの人に楽しめる焼酎を目指しています。

何とでも合わせやすいことから、公式ではお茶やコーヒーで割ったり豆乳やオレンジジュースでカクテルにすることもおすすめしています。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 大分県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | |

| 内容量 |

| 産地 | 大分県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | |

| 内容量 |

バーボン樽で熟成した美しい色と香り

大麦と大麦麹で醸した原酒を、米国ケンタッキー州から取り寄せた樫樽に詰めて熟成させた焼酎です。ケンタッキー州はバーボンウイスキーの産地としても知られているため、そこの樽を使用することにより、銀座のすずめも美しい色合いと高い香りが楽しめるお酒となっています。

ふくよかな香りは、オンザロックにすることにより、さらに広がって最後まで楽しむことができます。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 大分県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 720ml |

| 産地 | 大分県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 720ml |

焼酎のおすすめ13選|米焼酎

続いては、米焼酎のおすすめ商品をご紹介します。

日本酒のような味わいの焼酎

日本酒の醸造技術を取り入れ、清酒酵母と黄麹を使用した「三段仕込」で造られた米焼酎です。発酵途中に清酒粕を加えることで、吟醸酒のような香りを出しています。ふだんは日本酒をおもに飲んでいる人も、おいしく飲めるのではないでしょうか。

減圧蒸留して雑味のもとを取り除き、2年以上熟成させることでまろやかな味わいに仕上げています。「限りなく多くの福が得られますように」という銘柄名は、お酒が好きな人への贈りものにもぴったりです。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 新潟県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

| 産地 | 新潟県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

小さな町の小さな蒸留所から生まれた米焼酎

福島県西部の只見町で造られている米焼酎です。独自に開発した「福島県産煌き酵母」を使用して減圧蒸留することで、吟醸酒のような香りと軽やかな味わい、ほのかな甘さを引き出しました。やわらかな飲み口なので、ストレートでもおいしく飲めます。

クセのない味わいは料理にも合わせやすく、焼酎独特の香りが苦手な人も飲みやすいです。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 福島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 福島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1,800ml |

ソーダ割りでさわやかに味わいたい米焼酎

吟醸酒のような華やかな香りと、雑味のないクリアな味わいが特徴の米焼酎です。吟醸酵母を使って、低温発酵で造った焼酎を本格米焼酎「しろ」とブレンドしています。

米本来の上品な香りが強く感じられるのもポイント。まろやかな味わいとやさしいのど越しで、女性ファンも多い米焼酎です。

ソーダ割りにすることで、より香りとさわやかな味わいが引き立ちます。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 熊本県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 熊本県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

豊かな吟醸香が楽しめる米焼酎

華やかな吟醸香となめらかなテクスチャーが特徴の米焼酎です。焼酎とは思えないようなやわらかな味わいは、焼酎を飲みなれない人も飲みやすいのではないでしょうか。

キリッと締まった味わいはあと味のキレがよく、水割りにすれば食事にも合わせやすくなります。リンゴを思わせるフルーティーな香りもポイントです。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 熊本県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 720ml×6本 |

| 産地 | 熊本県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 720ml×6本 |

貯蔵用の樽にシェリーを醸造していた樽を用いるのはウイスキーでよく用いられる手法です。『いきいき25度』もシェリー樽を用い、美しい琥珀色とシェリー由来のフルーツ香を獲得。飲み手を楽しませてくれます。

シェリー樽由来の華やかな香りが特徴

シェリー樽で貯蔵したことによる深みのある味が特徴の米焼酎です。ウイスキーのようなコクと甘み、米焼酎のやわらかな飲み口を兼ねそなえているのがポイント。華やかな香りとまろやかな味わいで、飲みやすいです。

シェリー樽由来の香りをいかすなら、ロックやハイボールで味わってみましょう。米焼酎への先入観が覆る、個性あふれる銘柄です。

※各社通販サイトの 2025年2月9日時点 での税込価格

| 産地 | 熊本県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 熊本県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1,800ml |

和食とも相性がよく飲みやすい

日本酒と同じ黄麹を使って造られた米焼酎です。黄麹を使うことで、米本来の旨味と香りを引き出し、ほのかに甘い味わいに仕上げています。ロックや水割り、お湯割りにすることで、よりおいしくなる1本です。

焼酎独特のクセがなく、日本酒のような風味なので和食ともよく合います。寿司や刺身などと合わせて味わってみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 福島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 福島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

もち米を使用したまろやかで複雑な味わい

アリスを不思議な国に導いたウサギをイメージしてつけられた名前が印象的な宮崎県の米焼酎。長い期間かめでじっくり熟成させた米焼酎の古酒と、もち米で作られた焼酎をブレンドして造られました。

ほのかに香るスモーキーな吟醸香ときめ細かい味わい、喉ごしの良さが特徴。アルコール度数は37%と高く、さらに深みをプラスしています。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 宮崎県 |

|---|---|

| 度数 | 37度 |

| 甲類・乙類 | |

| 内容量 | 600ml |

| 産地 | 宮崎県 |

|---|---|

| 度数 | 37度 |

| 甲類・乙類 | |

| 内容量 | 600ml |

心地よく酔えるふだんの晩酌酒

静岡県産米を使って造られた米焼酎です。キリッとしたのど越しとまろやかな味わいで、心地よく酔えます。香りも強すぎないので、料理にも合わせやすいです。

焼酎の味わいを引き出したいなら、緑茶割りを試してみましょう。ほのかな米の旨味と香りが、緑茶の風味を引き出してくれます。コスパも高いので、ふだんの晩酌酒を探している人にぴったりです。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 静岡県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 静岡県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

大吟醸酵母由来の香りと味わい

原料となる米を磨き上げ、大吟醸酵母で仕込んだもろみを蒸留した米焼酎です。大吟醸酵母を使うことで、華やかな香りとすっきりとした味わいを引き出しています。焼酎独特の香りが苦手な人も飲みやすいです。

水割りにすればやわらかく繊細な飲み口になり、料理とも合わせやすくなります。食中酒として、あるいはゆったりと過ごす時間のお酒として味わってみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 福岡県 |

|---|---|

| 度数 | 25~25.9度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 福岡県 |

|---|---|

| 度数 | 25~25.9度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

焼酎愛好者にこそ飲んでもらいたい1本

長期熟成の常圧焼酎を50%以上ブレンドした米焼酎です。口に含んだときに、熟成米焼酎独特の風味と角のない旨味が感じられます。すっきりとした味わいの焼酎に飽きてきた人にこそ飲んでもらいたい1本です。

清涼感のある香りとほどよい甘みがあり、ソフトな飲み口。ぜひロックでじっくり味わってみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 熊本県 |

|---|---|

| 度数 | 28度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 720ml |

| 産地 | 熊本県 |

|---|---|

| 度数 | 28度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 720ml |

雑味のないきれいな酒質で食中酒にぴったり!

備長炭でろ過した天然水を仕込み水に使った米焼酎です。すっきりとした飲み口ですが、米本来の上品な香りや旨味もじゅうぶんに残っています。水割りにして軽やかに、ロックにしてゆったりと味わってみてください。

繊細な甘みが溶け込んだきれいな酒質は、食事に合わせることで食材のおいしさを引き出してくれます。食中酒として楽しめる焼酎を探している人にぴったりです。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 熊本県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 熊本県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

フルーティーでクセのない高コスパ焼酎

高千穂地区の国産米と白麹を使って仕込んだ米焼酎です。低温低圧で発酵・蒸留することで、クセのないフルーティーな味わいに仕上げています。

まろやかな口当たりとすっきりとした香りで飲み飽きず、コスパも高いので、ふだんの晩酌酒にぴったり。焼酎独特のクセが苦手という人もスイスイ飲める銘柄です。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 宮崎県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

| 産地 | 宮崎県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

食事と合わせて楽しみたい米焼酎

サントリーと熊本県人吉市にある福田酒造商店が共同開発した米焼酎です。球磨川水系の地下水と米と米麹を使って造られており、華やかな香りと米焼酎らしいやわらかな風味が感じられます。

低温発酵・低温蒸溜原酒を使用しているため、球磨焼酎らしいすっきりとしたあと口です。食事の味を引き立てる焼酎を探している人は、ぜひ試してみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 熊本県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 720ml |

| 産地 | 熊本県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 720ml |

焼酎のおすすめ10選|その他・ユニーク

最後は、緑茶や栗などユニークな焼酎のおすすめ商品をご紹介します。

『沙羅』は酒税法上、奄美群島でしか製造が認められていないプレミアムな焼酎です。同じくサトウキビを原料とするスピリッツ、ラムを彷彿させるメローな香りと、コクのある甘みを楽しんでください。

すっきりとした味わいの黒糖焼酎

黒糖焼酎らしいコクと、すっきりとしたあと味が楽しめる長期貯蔵酒です。寝かせることで少しずつ味が変化し、まろやかになっていきます。焼酎の味の変化を楽しみたい人にぴったりです。

軽やかなのど越しとさわやかな香りが特徴です。ロックやお湯割りはもちろん、カクテルのベースにしてもおいしいので、ぜひ試してみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

シソの香りがさわやかな1本

北海道白糠町産の赤シソを使って造られた香り高いシソ焼酎です。甲類と乙類の焼酎をブレンドすることで、ほどよい香りを残しつつもすっきりとした味わいに仕上げています。

ロックやソーダ割りにする以外に、カクテルの材料にしてもおいしく飲める1本です。ぜひモヒートや緑茶割りなどの飲み方にもチャレンジしてみましょう。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 北海道 |

|---|---|

| 度数 | 20度 |

| 甲類・乙類 | 甲類乙類混和 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

| 産地 | 北海道 |

|---|---|

| 度数 | 20度 |

| 甲類・乙類 | 甲類乙類混和 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

お湯割り・ストレートで楽しみたい栗焼酎

四万十川流域の新鮮な栗を使った栗焼酎です。清酒用の酵母を使用して発酵させ、低温でゆっくり蒸留することで、焼酎独特のクセがない、すっきりと飲みやすい味わいに仕上げています。

栗焼酎の甘い香りを楽しみたいなら、水割りやロックよりも、ストレートやお湯割りで味わってみましょう。まろやかな焼酎なので、ストレートでも飲みにくさを感じません。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 高知県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 高知県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 1,800ml |

緑茶の香りとほのかな甘さ

静岡県産の茶葉をふんだんに使った焼酎です。八十八夜摘みの新茶葉と米・米麹を富士山の湧水といっしょに発酵させ単式蒸留することで、さわやかな茶葉の香りとやわらかな味わいが感じられるのがポイント。

ストレートで飲めば緑茶のさわやかな香りが、ソーダ割りにすればさっぱりとした味わいが楽しめます。ぜひいろいろな飲み方で楽しんでみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 静岡県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

| 産地 | 静岡県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 1,800ml |

初心者にも飲みやすいそば焼酎

清酒蔵の繊細な技術を使って造られたそば焼酎です。全国酒類コンクールでも優秀な成績を修めています。

ほのかな甘い香りとやわらかい飲み口が特徴で、素材本来の味を楽しむ料理ともよく合うので、ぜひ、蕎麦といっしょに味わってみてください。焼酎を飲みなれない人でも飲みやすいので、これまでそば焼酎を飲んだことがない人にもぴったりです。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 長野県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 720ml |

| 産地 | 長野県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 720ml |

全国の生産量の20%を占める西尾産の抹茶を使用した『抹茶泉』は、発酵・蒸留前に抹茶を加えているため、渾然一体となった味わいが特徴。焼酎のお茶割りとはひと味もふた味も違う「深さ」を楽しんでください。

抹茶のさわやかな香りが食事とよく合う

西尾産の抹茶と国産米を使って造られた本格焼酎です。抹茶のほのかな甘さとさわやかな香りが楽しめます。

米焼酎のもろみに抹茶を加えて発酵・蒸留することで、抹茶の濃い味わいを引き出しているのがポイント。お湯割りやソーダ割りにすることでより香りが引き立ち、食事にも合わせやすくなるので試してみてください。

ふだんの晩酌はもちろん、贈り物にも喜ばれる1本です。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 愛知県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 720ml |

| 産地 | 愛知県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 乙類 |

| 内容量 | 720ml |

ほのかな甘みが感じられる飲みやすい焼酎

すっきりとした味わいのなかに、ほのかな甘みが感じられる焼酎です。軟水の鈴鹿山系の伏流水を使って造られているため、角がないやわらかな飲み口が特徴。

口当たりがよいので、合わせる素材のおいしさを引き立て、邪魔しません。ロックからハイボール(ソーダ割)、ホッピー割などさまざまな楽しみ方ができる1本です。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 三重県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 甲類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

| 産地 | 三重県 |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 甲類 |

| 内容量 | 1,800ml×6本 |

奄美の自然がはぐくんだ黒糖の優しい味わい

奄美の特産物のひとつである黒糖を原料に使用し、湯湾岳からの伏流水で原酒をつくったうえで、ホワイトオーク樽につめてじっくりと寝かせた焼酎です。黒糖・ホワイトオークそれぞれが持つ甘く優しい香りが融合して魅力を引き立てています。

素材の旨味を十分に楽しむのであれば、ストレートかロックで味わうのがおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 40度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 720ml |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 40度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 720ml |

バニラのような香りとフルーティーな味わい

黒糖と米麹を醸した原酒をシェリー樽のなかで長期熟成させたなめらかで甘い味わいが魅力の焼酎です。

ナッツのような香ばしさやフルーティーさも感じられるため、焼酎よりはブランデーに近い豊かな香りと味わいが楽しめます。

ストレート、ロック、ソーダ割りなどお好みの楽しみ方ができます。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 40度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 720ml |

| 産地 | 鹿児島県 |

|---|---|

| 度数 | 40度 |

| 甲類・乙類 | - |

| 内容量 | 720ml |

やわらかい味わいで飲みやすい!

アルコールの角がないやわらかい味わいが特徴の甲類焼酎です。クセがなく、割り材の味を引き立ててくれるので、サワーや酎ハイのベースに適しています。ふだん焼酎を割って飲む人や、焼酎をはじめて飲む若い人にぴったりです。

ネオレトロなラベルもおしゃれなので、ボトルのデザインにこだわる人もぜひ手に取ってみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格

| 産地 | - |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 甲類 |

| 内容量 | 600ml×12本 |

| 産地 | - |

|---|---|

| 度数 | 25度 |

| 甲類・乙類 | 甲類 |

| 内容量 | 600ml×12本 |

「焼酎」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 産地 | 度数 | 甲類・乙類 | 内容量 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 白玉醸造『魔王 25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

名前によらず、飲みやすいフルーティーな香り | 鹿児島県 | 25度 | - | 1800ml |

| 森伊蔵酒造『森伊蔵』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

かめ壺仕込みの高級芋焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | - | 1800ml |

| 村尾酒造『村尾』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月9日時点 での税込価格 |

じっくりと時間をかけて作られた高級芋焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | - | 1800ml |

| さつま無双『芋焼酎 もぐら』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

濃厚で深い味わいの荒ろ過芋焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 本坊酒造『あらわざ桜島』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

なめらかな飲み口の芋焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 種子島酒造『夢尽蔵安納』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

すっきりとした飲み口と軽やかな甘さ | 鹿児島 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 中村酒造場『なかむら』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

ロックにしても香りが立つ1本 | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 本坊酒造『貴匠蔵』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

複雑な味わいと長い余韻が感じられる | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml×6本 |

| 恒松酒造『王道楽土(おうどうらくど)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

力強い味わいの無濾過芋焼酎 | 熊本県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 濱田酒造『だいやめ~DAIYAME~』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

食事と合わせて楽しみたい芋焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml×6本 |

| 尾鈴山蒸留所『尾鈴山 山ねこ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

すっきりさわやかな飲み口 | 宮崎県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 霧島酒造『茜霧島(あかねきりしま)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

オレンジや桃のニュアンスが感じられる芋焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 900ml×6本 |

| 甲斐商店『芋焼酎 伊佐美 25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

一蔵一銘柄を守り続ける元祖プレミアム焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | - | 1,800ml |

| 三岳酒造『三岳 1.8L』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

世界遺産で知られる屋久島で育った焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | - | 1800ml |

| 佐藤酒造『佐藤 黒 1.8L』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

高い人気により入手が困難なレア焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | - | 1800ml |

| 『黒麹芋焼酎 魔界への誘い』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

「闇」つきになるほど魅力に満ちた焼酎 | 佐賀県 | 25度 | - | 1800ml |

| 雲海酒造『木挽BLUE 芋焼酎 1800ml』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

ほのかな芋のかおりと爽やかな飲み口が特徴 | ||||

| 国分酒造『フラミンゴオレンジ 芋焼酎 720ml』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月9日時点 での税込価格 |

芋焼酎の固定概念を覆す焼酎 | 鹿児島県 | 26度 | - | 720ml |

| 知覧醸造『ちらん ほたる』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

やわらかな余韻が心地よい | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 玄海酒造『壱岐スーパーゴールド』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

長崎県壱岐市 | 22度 | 720ml×12本 | ||

| 黒木本店『百年の孤独』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

樫樽で長期熟成させた香り高い麦焼酎 | 宮崎県 | 40度 | 乙類 | 720ml |

| 宝酒造『本格焼酎 琥珀のよかいち〈麦〉25°』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

香り豊かでまろやかな味わい | 宮崎県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml×6本 |

| アサヒビール『麦焼酎 かのか 焙煎まろやか仕立て』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

焙煎麦の香ばしさを感じられるすっきりとした焼酎 | - | 25度 | 甲類乙類混和 | 220ml×30本 |

| 藤居酒造『ふしぎ屋 20度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

氷点ろ過仕上げの飲みごたえがある味わい | 大分県 | 20度 | - | 1,800ml |

| 研醸『長期熟成焼酎 龍乃幹』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

食中酒にぴったりの長期貯蔵・熟成焼酎 | 福岡県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 紅乙女酒造『紅乙女樽 FRENCH OAK』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

3年以上熟成させた原酒をベースにした麦焼酎 | 福岡県 | 40度 | 乙類 | 720ml |

| 中野BC『富士白無限 麦焼酎』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

ふだんの晩酌酒にぴったりの1本 | 和歌山県 | 25度 | 甲類乙類混和 | 1,800ml |

| 猿川伊豆酒造『猿川「円円(まろまろ)」』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

体のことを考える人のための焼酎 | 長崎県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml×6本 |

| 山元酒造『五代麦長期貯蔵酒 25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

ゆったりと味わいたくなる麦焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 喜多屋『長期樫樽熟成麦焼酎 吾空(ごくう)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

スムースな飲み口で初心者にぴったり! | 福岡県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 黒木本店『中々』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

甘い香りとかすかな香ばしさ | 宮崎県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml×6本 |

| 神楽酒造『くろうま長期貯蔵(麦)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

キレがあるクリアな味わいで飲みやすい | 宮崎県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml×6本 |

| 二階堂酒造『麦焼酎 二階堂 20度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

麦の甘みと香りが広がる | 大分県 | 20度 | 乙類 | 1,800ml |

| 三和酒類『いいちこパック25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

親しみやすさでロングセラーとなっている焼酎 | 大分県 | 25度 | ||

| 八鹿酒造『銀座のすずめ琥珀 麦』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

バーボン樽で熟成した美しい色と香り | 大分県 | 25度 | - | 720ml |

| 八海醸造『八海山 よろしく千萬あるべし』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

日本酒のような味わいの焼酎 | 新潟県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml×6本 |

| ねっか『米焼酎 ねっか』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

小さな町の小さな蒸留所から生まれた米焼酎 | 福島県 | 25度 | - | 1,800ml |

| 高橋酒造『白岳 吟麗しろ(銀しろ) 25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

ソーダ割りでさわやかに味わいたい米焼酎 | 熊本県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 鳥飼酒造『吟香 鳥飼』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

豊かな吟醸香が楽しめる米焼酎 | 熊本県 | 25度 | 乙類 | 720ml×6本 |

| 豊永酒造『いきいき 25度』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月9日時点 での税込価格 |

シェリー樽由来の華やかな香りが特徴 | 熊本県 | 25度 | - | 1,800ml |

| 宮泉銘醸『本格焼酎 米玄武25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

和食とも相性がよく飲みやすい | 福島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 黒木本店『野うさぎの走り』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

もち米を使用したまろやかで複雑な味わい | 宮崎県 | 37度 | 600ml | |

| 花の舞酒造『阿茶』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

心地よく酔えるふだんの晩酌酒 | 静岡県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 柳川酒造『吟仕込み本格米焼酎「まゆり」』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

大吟醸酵母由来の香りと味わい | 福岡県 | 25~25.9度 | 乙類 | 1,800ml |

| 繊月酒造『時のわすれもの』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

焼酎愛好者にこそ飲んでもらいたい1本 | 熊本県 | 28度 | 乙類 | 720ml |

| 松の泉酒造『特別清水仕込 水鏡無私 25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

雑味のないきれいな酒質で食中酒にぴったり! | 熊本県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 高千穂酒造『本格純米焼酎 露々』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

フルーティーでクセのない高コスパ焼酎 | 宮崎県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml×6本 |

| サントリー『球磨焼酎 花』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

食事と合わせて楽しみたい米焼酎 | 熊本県 | 25度 | 乙類 | 720ml |

| 喜界島酒造『沙羅』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

すっきりとした味わいの黒糖焼酎 | 鹿児島県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 合同酒精『しそ焼酎 鍛高譚(たんたかたん)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

シソの香りがさわやかな1本 | 北海道 | 20度 | 甲類乙類混和 | 1,800ml×6本 |

| 無手無冠『栗焼酎 ダバダ火振』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

お湯割り・ストレートで楽しみたい栗焼酎 | 高知県 | 25度 | - | 1,800ml |

| 富士錦酒造『静岡茶焼酎 八十八夜』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

緑茶の香りとほのかな甘さ | 静岡県 | 25度 | 乙類 | 1,800ml |

| 芙蓉酒造『信州そば焼酎 「天山戸隠」』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

初心者にも飲みやすいそば焼酎 | 長野県 | 25度 | 乙類 | 720ml |

| 相生ユニビオ『抹茶泉』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

抹茶のさわやかな香りが食事とよく合う | 愛知県 | 25度 | 乙類 | 720ml |

| 宮﨑本店『亀甲宮焼酎(キンミヤ)パック 25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

ほのかな甘みが感じられる飲みやすい焼酎 | 三重県 | 25度 | 甲類 | 1,800ml×6本 |

| 奄美大島開運酒造奄美『黒糖焼酎 紅さんご』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

奄美の自然がはぐくんだ黒糖の優しい味わい | 鹿児島県 | 40度 | - | 720ml |

| 西酒造『焼酎 天使の誘惑 40度 720ml』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

バニラのような香りとフルーティーな味わい | 鹿児島県 | 40度 | - | 720ml |

| 宝酒造『タカラモダン 25度』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月30日時点 での税込価格 |

やわらかい味わいで飲みやすい! | - | 25度 | 甲類 | 600ml×12本 |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 焼酎の売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での焼酎の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

焼酎の選び方

まずは焼酎の選び方をチェックしていきましょう。JSA認定ソムリエの数寄monoライターの杉浦直樹さんのアドバイスもご紹介しています。自分の好みにあった焼酎を選ぶための参考にしてみてください。

ポイントは下記。

【1】飲み方に合わせてチョイス

【2】産地

【3】蒸留方法

【4】麹の種類

【5】アルコール度数

【6】価格

上記のポイントを押さえることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】飲み方に合わせてチョイス

焼酎を選ぶときは、どんな飲み方で楽しみたいのかを考えて選びましょう。

ストレートやロックで味わうのなら、原料の味がしっかり感じられる焼酎がよいです。ソーダやお茶割りなどにして楽しむ場合は、個性が強すぎないもののほうがさまざまな材料・飲みものと合わせられます。

焼酎は、飲み方によって味わいが大きく変わるお酒です。自分の飲み方に合ったものを選んでください。

【2】産地で選ぶ

焼酎の産地も大事なチェックポイントです。焼酎は全国各地で造られていますが、芋焼酎は鹿児島や宮崎県南部、麦焼酎は大分県、米焼酎は熊本県で多く造られています。

さらに、焼酎には「地理的表示制度」が導入されており、琉球や球磨、薩摩、壱岐など特定の地域名を冠した焼酎もあり、その土地の風土が焼酎の味わいに色濃く反映されているものもあります。

芋・麦・米以外にもその土地の特産品を使って造られた焼酎も全国各地にあるので、焼酎を選ぶときはその産地にも注目してみましょう。

【3】蒸留方法で選ぶ

焼酎は、蒸留方法によってふたつの種類に分けられます。それぞれの特徴を踏まえて、自分の好みや飲み方に合うものを選びましょう。

クセが少ない「甲類」

連続式蒸留機で蒸留して造られる焼酎を「焼酎甲類」といいます。原料を発酵して作られる「もろみ」を連続して蒸留することで、クセの強い香りや雑味のもとが取り除かれるため、クリアで軽やかな味わいが特徴です。

クセがないので、酎ハイやサワー、お湯割り、水割り、カクテル、果実酒のベースなどさまざまな飲み方で楽しめます。糖質・脂質を含まず、酔い覚めがよいのもうれしいポイントです。

深い味わいの「乙類」

単式蒸留機で蒸留して造られる焼酎を「焼酎乙類」または「本格焼酎」といいます。シンプルな仕組みの蒸留器で蒸留するので、アルコール分だけでなく香りや複雑な味わいのもとになる成分もいっしょに抽出されるのが特徴です。できあがった焼酎には、原料の味わいや蔵ごとの個性が色濃く反映されます。

香りや味わいに個性があるので、お湯割りやロックで味わうのに適しています。

【4】麹の種類で選ぶ

焼酎づくりに欠かせない麹には、麦麹・米麹などの原料ごとの分け方とは別に、使用する菌の種類によって「黒麹」「白麹」「黄麹」の3種類に分けられます。それぞれの麹を使用した焼酎の特徴は次のような通りです。

黒麹:重厚なコクと旨味、そして芳醇な香り。

白麹:マイルドでキレのある爽やかな味わい。

黄麹:すっきりとキレがあり、日本酒のような香り。

黄麹はあまり出回っていないので、黒麹か白麹で作られるものが多くなっています。好みに合わせて選んでみてください。

【5】アルコール度数で選ぶ

焼酎のアルコール度数は、20度または25度が一般的です。ビールは5度前後、ワインや日本酒は15度前後なので、焼酎の度数は高め。また、中には同じ銘柄でも20度・25度と2種類あることもあります。

20度のものは、まろやかで軽い口当たりが特徴。ストレートやロックで飲むのがおすすめです。25度のものはキリっとした飲み口で、人によってはきつく感じるかもしれません。お湯割りや水割りで調整すると飲みやすくなりますよ。

【6】価格で選ぶ

焼酎とひと口に言っても、その価格はピンキリです。ふだん自宅で飲むもの、ギフトとして人に贈るものなど、用途に合った価格のものを選ぶとよいでしょう。

ふだん飲むために購入するのなら、価格が高すぎないものを選びましょう。贈りものにするのなら、それなりの値がする、箱つきのものやなかなか手に入らない銘柄のものが適しています。

焼酎の美味しい飲み方

焼酎をよりおいしく味わいたいなら、飲み方にもこだわってみましょう。

焼酎そのものの味わいが楽しめる「ロック」

焼酎そのものの味わいを楽しみたいなら、氷を入れてロックで飲んでみましょう。焼酎の香りが強く感じられます。

時間とともに味わいが変わるのもロックの魅力。氷が溶ける前はストレートのような力強い味わいが、氷が溶けてからは水割りのようなやさしい味わいが楽しめます。

お好みでレモンや梅干を添えるのもよいでしょう。

やわらかな味わいを楽しむなら「水割り」

焼酎のやわらかな味わいが楽しめる水割りは、食事と合わせるのにぴったりの飲み方です。好みに合わせて濃さを調節できるのも大きな魅力。本格焼酎であれば、水で割っても味わいが薄まることがなく、水と焼酎の割合を変えることで味わいが変化します。

グラスに注ぐときは、焼酎を先に注ぐようにしましょう。あとから水を注ぐことで対流が起こり、焼酎と水がよくなじんで、よりおいしくなります。

香りが引き立つ「お湯割り」

素材の香りを楽しみたいなら、お湯割りにチャレンジしてみましょう。湯気とともに素材の香りが立ちのぼります。

お湯割りを作るときは、カップをあたためておきましょう。あらかじめカップをあたためておくと、飲みはじめと終わりの温度や濃さが変化しにくくなります。

注ぐ順番はお湯を先にしてください。あとから焼酎を注ぐことでまんべんなく混ざります。

華やかな味わいの「ハイボール」

ソーダで割ったソーダ割り(ハイボール)は、華やかな味わいを楽しむのにぴったりです。水割りと同じ要領で、氷を入れたグラスに焼酎を注いでから、しっかり冷やした炭酸水を加えます。

炭酸水を加えたら、マドラーで混ぜるのは1~2回に留めるのがおいしく作るポイントです。混ぜすぎると炭酸が抜けてしまうので、注意しましょう。

個性がダイレクトに感じられる「ストレート」

はじめて飲む焼酎や、個性が際立つ焼酎はぜひストレートで味わってみましょう。その焼酎が持つ香りや味わいをダイレクトに感じることができます。

ストレートで飲む際は、チェイサーも忘れずに用意しましょう。

焼酎の銘柄によっては、冷蔵庫で少し冷やしたり、冷凍庫に入れてとろみをつけたりしたほうがおいしく感じられることもあります。

焼酎グラスのおすすめはこちら! 【関連記事】

自分好みの焼酎で楽しいひとときを!

焼酎とひと口に言っても、原料や種類によって味わいはさまざまです。焼酎を味わうときは、ぜひ飲み方も工夫してみましょう。ロックや水割りだけでなく、ジュース割りやお茶割りなどにしてもまた違った味わいが楽しめます。ぜひ、それぞれの焼酎に合った飲み方や、相性のよい食べものを探してみてください。

焼酎選びに迷ったときは、この記事で紹介した選び方のポイントや、杉浦さんのアドバイスを思い出してみましょう。

自分好みの焼酎を味わいながら、楽しいひとときを過ごしてください。

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。