| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 蒸留法 | 麹 | 産地 | アルコール度数 | 内容量 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 宝酒造『そば焼酎 十割』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

そば麹の特許をもつ酒造が提供する全量そば焼酎 | 減圧蒸留、常圧蒸留 | そば麹 | 宮崎県 | 25度 | 720ml |

| 千曲錦酒造『帰山 そば焼酎』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

そばの香りとまるみのある味わいが贅沢 | - | 米麹 | 長野県 | 35度 | 1800ml |

| 千曲錦酒造『帰山 そば焼酎 樽熟成』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

オーク樽で熟成され風味も度数もウィスキーのごとく | 減圧蒸留 | 米麹 | 長野県 | 35度 | 720ml |

| 雲海酒造『そば雲海』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

繊細な旨みとそばの香りをロックやお湯割りで | 常圧蒸留 | 麦麹 | 宮崎県 | 25度 | 1800ml |

| 吉兆雲海『黒麹仕込み そば焼酎』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

伝統の黒麹と日向灘で採れた酵母が生む芳醇な甘み | 常圧蒸留 | 米麹 | 長野県 | 25度 | 1800ml |

| 神楽酒造『天照セレクト』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

3年貯蔵で樽の香りを絡め取った琥珀色の宮崎の銘品 | 減圧蒸留 | 米麹 | 宮崎県 | 40度 | 720ml |

| 芙蓉酒造『天山戸隠』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

信州発、ふたつの蒸留法のブレンドそば焼酎 | 減圧蒸留、常圧蒸留 | 米麹 | 長野県 | 25度 | 720ml |

| 福徳長酒類『博多の華 そば焼酎』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

軽やかな香りとほんのりしたうまみの全国的定番 | - | 米麹 | - | 25度 | 1800ml |

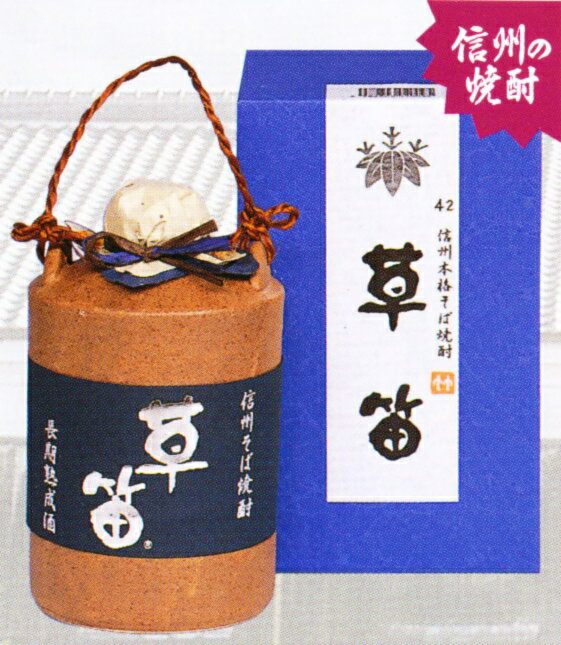

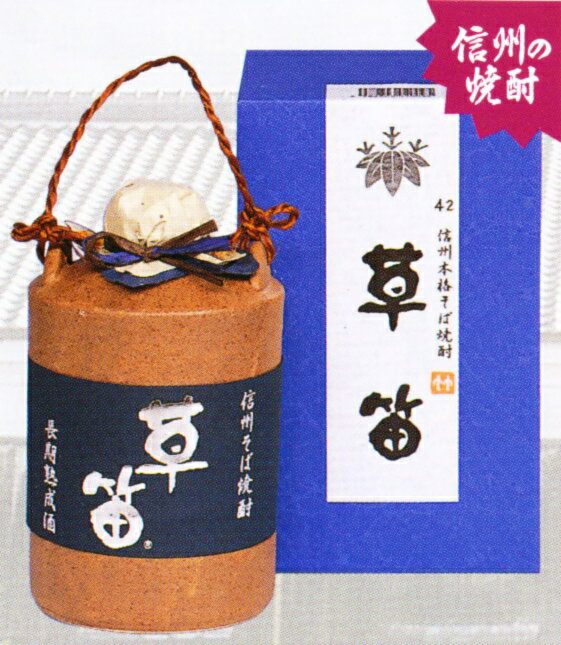

| 戸塚酒造『草笛 そば焼酎 42度 壺』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

かめ囲いでしっかり熟成された深い味 | - | 米麹 | 長野県 | 42度 | 720ml |

そば焼酎とは?

そば焼酎とは原材料にそばを用いた蒸留酒です。芋焼酎や麦焼酎よりも歴史は浅く、1973年に宮崎の雲海酒造が地域の特産物であるそばを原料とした、そば焼酎を発表したのがはじまりといわれています。

焼酎の製造過程には、でんぷんを糖に変える働きをする麹(こうじ)が欠かせません。使われている麹は米麹や麦麹が主流でしたが、のちに宝酒造からそば麹が登場して使用されたりなど、現在も徐々に進化し続けています。

ほかの焼酎と同じように、そばを発酵させて生まれるもろみを蒸留し作られます。その後、熟成、割り水などで風味を調整し出荷されます。飲み方はお湯わりや水わり、ロックでたのしめるのはもちろんですが、そば茶でわる「そば茶わり」や、そばのゆで汁でわる「そば湯わり」はより風味がたのしみやすいのでぜひお試しください。

そば焼酎の選び方 蒸留法や産地などで

産地がもつ個性や味の決め手となる麹の種類による違いなどに注目して、選び方のポイントを紹介します。ポイントは下記。

【1】産地

【2】麹の種類

【3】蒸留法

上記のポイントを押さえることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】産地で選ぶ

そば焼酎には名産地とされている県がふたつあります。ひとつは九州の宮崎県、そしてもうひとつが信州の長野県です。

それぞれが個性をもった銘品を生み出しています。産地別に見ていきましょう。

長野県|日本有数のそばの名産地

「信州そば」という呼称でも知られている、日本国内でも有数のそば生産地である長野県。1日の気温差が大きく水はけのいい土で、そばの栽培に適している地域です。その名産のそばを活かし、焼酎づくりがされています。

信州ではそば焼酎を1杯飲んでから、締めにそばを食べるというたのしみ方も。そばのゆで汁でそば焼酎をわる「そば湯わり」も、通好みの飲み方としてファンに親しまれています。

宮崎県|そば焼酎の発祥地

宮崎県は前述のように、そば焼酎の発祥地として知られています。なかでも五ヶ瀬町はそば焼酎づくりがさかんな地域。九州のなかではめずらしい、焼酎づくりに向いている冷涼な気候で、すぐ近くには神話に登場する高千穂もあり、緑豊かな土地です。

そば焼酎をはじめて世に出した雲海酒造など、全国的に知名度がある銘柄も多く、初心者が選ぶひとつの基準としても適しています。

【2】麹の種類で選ぶ

麹は焼酎の風味を決定づける大きな要素。米麹や麦麹と、そば麹との個性の違いなどに注目してみましょう。

米麹・麦麹|飲みやすいすっきりした味わい

米麹や麦麹からできた焼酎は、すっきりとした口あたりに仕上がりやすいのが特徴です。さらに麹菌が白麹だとさわやかさやほのかな甘み、黒麹だとまろやかさやコクが感じられる傾向が強くなります。

芋焼酎や麦焼酎などと同じように、そば焼酎も麹を変えることで味わいに変化をもたせているので、ラベルに記載された麹の種類で確認して選ぶのもいいでしょう。

そば麹|そば本来の風味を楽しめる

そば麹を使ったそば焼酎は、100%そばでできているので、そばの純粋な風味をたのしみやすいでしょう。

実はそば麹は昔からそばの種皮がかたいこと、蒸すと表面の粘性が高くなることが原因で、作ることが難しいとされてきました。ですが、麹も原料もすべてがそばから作られたという意味で「十割」と名付けられた銘柄など、そば麹の焼酎も作られるようになりました。

【3】そば焼酎の蒸留法で選ぶ

焼酎の味を決める要素として、蒸留の方法も重要です。蒸留法は本格焼酎の場合は大きく分けて2種類ありますが、それによって口あたりのいいものになるか、豊かな香りを引き出すものとなるかで個性が変わります。

それぞれの蒸留法について確認してみましょう。

減圧蒸留方式|口あたりのよい飲みやすい焼酎

減圧蒸留方式は、気圧を下げて低めの温度で蒸留する方法です。減圧によりアルコールの沸点を低くして蒸発させ、高い沸点時に発生する強い風味や雑味のエッセンスをおさえることで、クセが少なく軽やかな味わいの焼酎に仕上げます。

さっぱりとさわやかで飲みやすいので、初心者でもたのしみやすいでしょう。

常圧蒸留方式|そばの香りと風味を引きだす

常圧蒸留方式は通常の気圧でアルコールを蒸発させる、昔からつづく蒸留法です。原料本来の風味がしっかり抽出され、深くてコクのある味わいの焼酎に仕上がりやすくなります。

原料の個性が強く出やすいのでクセも強くなる傾向がありますが、そのぶん強いうまみや味の複雑さがたのしめるので、ツウの方に好まれやすい蒸留法です。

好みに合わせたセレクトを 清涼感のある香りが醍醐味!

そば焼酎は、口に含み鼻から抜ける「清涼感のあるそばの香り」が魅力。さわやかな炭酸割りや、風味をたのしむお湯割りはもちろん、そば屋さんではそば湯割りなど、シチュエーションに合わせたたのしみ方ができるのも魅力です。

バーボン樽で熟成させた、ウイスキーのようなそば焼酎も人気があります。ぜひ自分の好みに合うそば焼酎を選んでみてください。

そば焼酎おすすめ9選 産地や製法が風味に反映する

作られた地域や作り方で風味がさまざまに変わるそば焼酎。ここからは個性と魅力あふれる、バラエティに富んだ銘柄をご紹介します。

そば麹の特許をもつ酒造が提供する全量そば焼酎

作るのが難しいとされていた、そば麹の製造に成功した宝酒造が提供するそば焼酎。米麹や麦麹では叶えられなかった、そば100%の焼酎を実現した銘柄のひとつです。

個性あふれる常圧蒸留原酒とフルーティーな減圧蒸留原酒をブレンドし、そばの豊かな風味を引き出しています。ロックやストレートで香りをたのしめるのはもちろんですが、そば湯割りでそば尽くしを味わうたのしみ方も、通であれば一度は試してみたい飲み方です。

※Amazon・楽天は12本セットです

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 蒸留法 | 減圧蒸留、常圧蒸留 |

|---|---|

| 麹 | そば麹 |

| 産地 | 宮崎県 |

| アルコール度数 | 25度 |

| 内容量 | 720ml |

| 蒸留法 | 減圧蒸留、常圧蒸留 |

|---|---|

| 麹 | そば麹 |

| 産地 | 宮崎県 |

| アルコール度数 | 25度 |

| 内容量 | 720ml |

そばの香りとまるみのある味わいが贅沢

信州佐久の蔵元で、日本酒蔵としての特徴である黄麹を使用。浅間山系天然伏流水を蔵元内の井戸より汲み上げ、杜氏が丹念に醸しています。原料の糖化に必要な米麹以外は全てそばが原料です。

通常の本格焼酎よりもろみ日数を長く取り、より低温でじっくり醸すことで、アルコール度数35度とは思えないまるく柔らかみのある味わいに。そば特有の芳醇な香りと、ほのかな甘みが魅力です。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 蒸留法 | - |

|---|---|

| 麹 | 米麹 |

| 産地 | 長野県 |

| アルコール度数 | 35度 |

| 内容量 | 1800ml |

| 蒸留法 | - |

|---|---|

| 麹 | 米麹 |

| 産地 | 長野県 |

| アルコール度数 | 35度 |

| 内容量 | 1800ml |

オーク樽で熟成され風味も度数もウィスキーのごとく

ウイスキーのようにオーク樽を用いて熟成しているので、ウイスキーのようなまろやかな香りと味わい、そして35度という高いアルコール度数が特徴的な銘柄です。

口のなかには、樽から引きだされたバニラのような香りやチョコのような甘さが広がり、幸せな気分にさせてくれます。通常の焼酎よりもアルコール度数は高めなのに、ストレートで飲んでも飲みやすさを感じるところも魅力です。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 蒸留法 | 減圧蒸留 |

|---|---|

| 麹 | 米麹 |

| 産地 | 長野県 |

| アルコール度数 | 35度 |

| 内容量 | 720ml |

| 蒸留法 | 減圧蒸留 |

|---|---|

| 麹 | 米麹 |

| 産地 | 長野県 |

| アルコール度数 | 35度 |

| 内容量 | 720ml |

繊細な旨みとそばの香りをロックやお湯割りで

厳粛な雰囲気に包まれる高千穂の沸き立つ雲「雲海」の、壮大な眺めにちなんだ銘柄。製造蔵である「五ヶ瀬」は、高冷地で水にも恵まれた風土で本格焼酎づくりに最適といえる環境です。

ほのかにそばの香りをたのしめ、「さっぱり」とはひと味違った軽い口当たりが特徴。ほのかな甘さが、深さのある飲み心地を実現します。ロックで爽快な香りを、お湯割りで染み入るような旨味をたのしめるでしょう。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 蒸留法 | 常圧蒸留 |

|---|---|

| 麹 | 麦麹 |

| 産地 | 宮崎県 |

| アルコール度数 | 25度 |

| 内容量 | 1800ml |

| 蒸留法 | 常圧蒸留 |

|---|---|

| 麹 | 麦麹 |

| 産地 | 宮崎県 |

| アルコール度数 | 25度 |

| 内容量 | 1800ml |

伝統の黒麹と日向灘で採れた酵母が生む芳醇な甘み

1973年に日本ではじめてそば焼酎を販売した、雲海酒造から販売されている銘柄。伝統的な黒麹と独自の酵母を使用することで、定番銘柄よりもいっそう風味豊かなそば焼酎に仕上げています。

ふくよかな甘い香りに、九州山地の美しい石清水によって生み出される清らかな味わい。半年以上の手間ひまをかけて作られる風味の豊かさで、初心者から通までたのしめる逸品です。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 蒸留法 | 常圧蒸留 |

|---|---|

| 麹 | 米麹 |

| 産地 | 長野県 |

| アルコール度数 | 25度 |

| 内容量 | 1800ml |

| 蒸留法 | 常圧蒸留 |

|---|---|

| 麹 | 米麹 |

| 産地 | 長野県 |

| アルコール度数 | 25度 |

| 内容量 | 1800ml |

3年貯蔵で樽の香りを絡め取った琥珀色の宮崎の銘品

アルコールの度数が40度という高さのそば焼酎。まろやかで香り高く、しかもキレのある味をたっぷりたのしめる、まるでブランデーのような琥珀色の銘柄です。

気温や湿度が安定している高千穂のトンネル貯蔵庫で、実に3年以上もじっくりと熟成させて仕上げられています。その年月が、高いアルコール度数であるにもかかわらず、まろやかでフルーティーな味わいに仕上げています。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 蒸留法 | 減圧蒸留 |

|---|---|

| 麹 | 米麹 |

| 産地 | 宮崎県 |

| アルコール度数 | 40度 |

| 内容量 | 720ml |

| 蒸留法 | 減圧蒸留 |

|---|---|

| 麹 | 米麹 |

| 産地 | 宮崎県 |

| アルコール度数 | 40度 |

| 内容量 | 720ml |

信州発、ふたつの蒸留法のブレンドそば焼酎

減圧蒸留方式と常圧単式蒸留方式でそれぞれ作った焼酎をブレンドし、1年以上貯蔵して熟成。そば本来のほんのり甘い香りと、ソフトでまろやかな味わいを堪能できます。

全国酒類コンクールのそば焼酎部門にて、2010年から2013年までのうち、7大会連続で全国1位をとった誉れ高い銘柄です。焼酎通もうなる逸品といえるでしょう。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 蒸留法 | 減圧蒸留、常圧蒸留 |

|---|---|

| 麹 | 米麹 |

| 産地 | 長野県 |

| アルコール度数 | 25度 |

| 内容量 | 720ml |

| 蒸留法 | 減圧蒸留、常圧蒸留 |

|---|---|

| 麹 | 米麹 |

| 産地 | 長野県 |

| アルコール度数 | 25度 |

| 内容量 | 720ml |

軽やかな香りとほんのりしたうまみの全国的定番

「博多の華」は約40年のあいだ作りつづけられ、現在も多くの人に日ごろから飲まれている全国的な大衆銘柄。そのシリーズのひとつとして、このそば焼酎が販売されています。

風味のバランスがよくニュートラルな味わいで、万人受けしやすい味と香りに仕上がっています。初心者でも試しやすい風味とお手ごろな価格なので、まずは選択肢に入れてみると幅が広がりやすくなるでしょう。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 蒸留法 | - |

|---|---|

| 麹 | 米麹 |

| 産地 | - |

| アルコール度数 | 25度 |

| 内容量 | 1800ml |

| 蒸留法 | - |

|---|---|

| 麹 | 米麹 |

| 産地 | - |

| アルコール度数 | 25度 |

| 内容量 | 1800ml |

かめ囲いでしっかり熟成された深い味

かめ囲い(貯蔵)でしっかり熟成して仕上げられたひと品。口に含むとそば本来のまろやかな甘みと香りが広がり、飲んだあとの余韻も長くたのしみやすい仕上がりです。

焼酎のなかでも42度というアルコール度数の高さですが、口のなかで香りが膨らんでいくようなそばの風味がたのしめます。ボトルが陶器なのでギフトにしても喜ばれやすく、自宅用にしても本格的な風味と雰囲気が味わえるでしょう。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 蒸留法 | - |

|---|---|

| 麹 | 米麹 |

| 産地 | 長野県 |

| アルコール度数 | 42度 |

| 内容量 | 720ml |

| 蒸留法 | - |

|---|---|

| 麹 | 米麹 |

| 産地 | 長野県 |

| アルコール度数 | 42度 |

| 内容量 | 720ml |

おすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 蒸留法 | 麹 | 産地 | アルコール度数 | 内容量 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 宝酒造『そば焼酎 十割』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

そば麹の特許をもつ酒造が提供する全量そば焼酎 | 減圧蒸留、常圧蒸留 | そば麹 | 宮崎県 | 25度 | 720ml |

| 千曲錦酒造『帰山 そば焼酎』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

そばの香りとまるみのある味わいが贅沢 | - | 米麹 | 長野県 | 35度 | 1800ml |

| 千曲錦酒造『帰山 そば焼酎 樽熟成』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

オーク樽で熟成され風味も度数もウィスキーのごとく | 減圧蒸留 | 米麹 | 長野県 | 35度 | 720ml |

| 雲海酒造『そば雲海』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

繊細な旨みとそばの香りをロックやお湯割りで | 常圧蒸留 | 麦麹 | 宮崎県 | 25度 | 1800ml |

| 吉兆雲海『黒麹仕込み そば焼酎』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

伝統の黒麹と日向灘で採れた酵母が生む芳醇な甘み | 常圧蒸留 | 米麹 | 長野県 | 25度 | 1800ml |

| 神楽酒造『天照セレクト』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

3年貯蔵で樽の香りを絡め取った琥珀色の宮崎の銘品 | 減圧蒸留 | 米麹 | 宮崎県 | 40度 | 720ml |

| 芙蓉酒造『天山戸隠』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

信州発、ふたつの蒸留法のブレンドそば焼酎 | 減圧蒸留、常圧蒸留 | 米麹 | 長野県 | 25度 | 720ml |

| 福徳長酒類『博多の華 そば焼酎』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

軽やかな香りとほんのりしたうまみの全国的定番 | - | 米麹 | - | 25度 | 1800ml |

| 戸塚酒造『草笛 そば焼酎 42度 壺』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

かめ囲いでしっかり熟成された深い味 | - | 米麹 | 長野県 | 42度 | 720ml |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする そば焼酎の売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのそば焼酎の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

そば焼酎の美味しい飲み方をご紹介!

そば湯割り|ツウな飲み方

そば湯割りとは、そばのゆで汁で割った飲み方のこと。そば焼酎だからこそできる飲み方ですね。そばの香りがふわっと広がり、お湯割りよりもマイルドな味わいを楽しめます。さらに、梅干しを入れることで塩気と酸味が加わり、サッパリといただけます。身体がポカポカあたたまるので、寒い冬におすすめです。

ソーダ割り|すっきり軽やか

近年ハイボールがブームとなっていますが、それに対抗してそば焼酎をソーダで割った「そばハイ」も負けていません。焼酎を苦手とする人でも、炭酸割りにすることですっきり飲みやすくなり、若い女性にも人気の飲み方になっています。

おすすめは1:1ですが、自分にあった割合で調整してみてください。レモンやライムなどを入れると、夏にぴったりのそばソーダカクテルになります。

そば茶割り|香ばしさが広がる

そば茶割りとは、焙煎した蕎麦の実で作ったそば茶で割る飲み方。麦茶のような味わいで、香ばしいそばの香りが漂います。さっぱりした飲み口で、ゴクゴク飲めてしまいますよ。

そば茶には、「ルチン」というポリフェノールが含まれており、健康を気にしたい人におすすめです。お茶といってもノンカフェインなので、夜も気にせず飲めるのがうれしいですね。ふだん緑茶ハイやウーロンハイをよく飲む方にもおすすめです。

その他の変わった焼酎も紹介しています! 【関連記事】

歴史は浅くても味と香りはさまざま

この記事ではそば焼酎のおすすめ銘柄を紹介しました。焼酎のなかでは歴史は浅くても、原材料や麹の組み合わせ方、製法や産地そのものの違いなどでいろいろな味わいと香りをもつ商品が存在します。

そば焼酎も選び方がわかれば幅広く楽しめるお酒です。あなたが欲しいそば焼酎を選んでみてくださいね。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。