| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 原料 | 産地 | 内容量 | フレーバー |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 伊那食品工業『かんてんぱぱ パオパオ杏仁』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

手軽にたっぷり作れるおいしい杏仁豆腐 | 寒天 | - | 75g×5袋 | 杏仁 |

| 伊那食品工業『かんてんぱぱ ババロリア』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

味が選べる! お湯と牛乳でかんたんババロア作り | 寒天 | - | 75g×5袋 | バニラ |

| 自然健康社『夕食寒天』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

置き換えダイエット向けの黒糖風味寒天が作れる | オリゴ糖、寒天、黒糖 | 日本 | 750g | 黒糖 |

| 北原産業『どこでも粉寒天100』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

個包装かつ大容量! お湯で溶ける無添加粉寒天 | 紅藻類 | インドネシア | 2gx100本 | なし |

| ユーン『粉寒天ZR』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

テングサ100%! プロ仕様で和菓子作りにマッチ | テングサ | 日本 | 100g | なし |

| 自然健康社『粉寒天』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

長野産高品質寒天100% キメこまかく溶けやすい | テングサ、オゴノリ | 日本 | 200g×4個 | なし |

| マルゴコーポレーション『粉末寒天』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

衛生管理の整った工場生産で安心 | テングサ、オゴノリ | 日本 | 500g | なし |

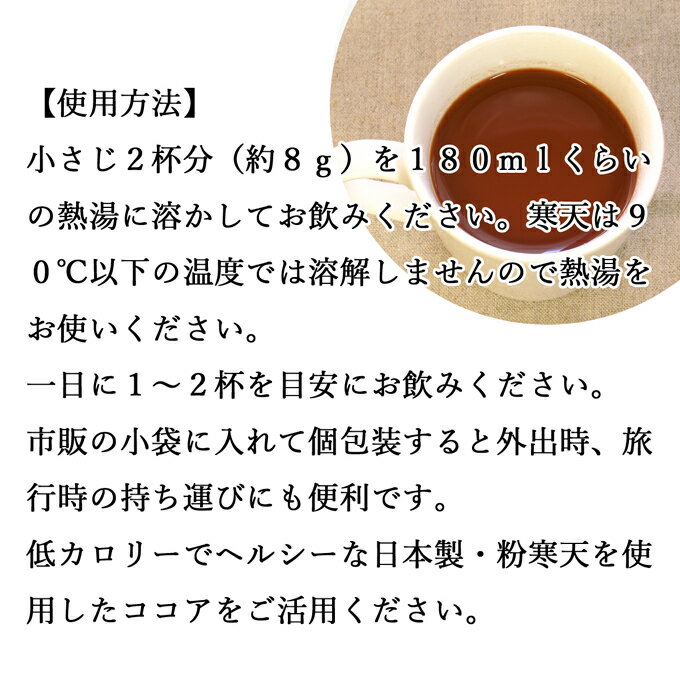

| 自然健康社『寒天物語 ココアブレンド』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

お湯でサッと溶かせば粉寒天入りココアの完成 | テングサ、オゴノリ | 日本 | 330g×2個 | ココア |

| 大東物産『国内製造粉末寒天』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

しっかり固まって味もよし | テングサ、オゴノリ | チリ、日本、モロッコ | 150g | なし |

| 栗原商店『伊豆河童 伊豆産天草100%粉寒天』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

無添加無漂白 レアな伊豆産テングサを使った高級品 | テングサ | 日本 | 100g | なし |

| ニチエー『粉寒天 国内製造 高級品』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

無漂白無着色で高品質! 大入りでコスパもよし | 紅藻、海藻 | 日本 | 500g | なし |

| 朝日『粉 かんてん』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

国内製造の無添加粉寒天 | 紅藻類 | - | 40g | なし |

| 北原産業『最高級粉寒天』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

弾力があり食感GOOD! ところ天にもみつ豆にも | 紅藻類 | チリ、モロッコ、インドネシア | 300g | なし |

| 伊那食品工業『かんてんぱぱ かんてんクック』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

少量入りで使い切りやすい! レシピつき粉寒天 | 紅藻類 | - | 40g | なし |

粉寒天とは|種類やゼラチンとの違いも解説

Photo by Indivar Kaushik on Unsplash

Photo by Indivar Kaushik on Unsplash

粉寒天は、おもにオゴノリ(オゴ草)やテングサといった紅藻類が使用されており、この海藻に圧力をかけて水分を抜き、乾燥後に粉末状にしたものです。

水分と合わせて90度以上の熱を加えると溶けてゲル状になる性質を生かし、ゼリーやところてんのような固形物を作ることができます。棒寒天や糸寒天よりも扱いやすく、幅広い料理に使えるのも特徴です。

粉寒天には2種類ある!

寒天には食物繊維がたっぷり含まれており、栄養価が高い食材です。食物繊維には、「水溶性」と「不溶性」の2種類があり、粉寒天にはそのどちらの食物繊維も含まれています。食物繊維は、健康効果も高い栄養素です。

水に溶けやすい「水溶性食物繊維」

水溶性食物繊維は、文字どおり水に溶けやすい性質を持ちます。ゼリー状になって糖の吸収をおだやかにし、血糖値の上昇をゆるやかにします。また、コレステロールの排出をサポートし、コレステロール値を低下させる効果も期待できるのです。

水に溶けにくい「不溶性食物繊維」

不溶性食物繊維は、水分を吸収する性質があります。腸内で水気を吸ってふくらむことで、便のかさを増やしたり腸の動きを活性化させたりする効果が期待できます。腸にたまった有害物質も、便と一緒に排出できるでしょう。

粉寒天とゼラチンの違い

ゼラチンは牛や豚の骨などにふくまれるコラーゲンを原料としており、海藻を原料とする粉寒天とは異なります。

ゼラチンは粉寒天と同様に冷やすと固まりますが、25度以上で溶けてしまいます。このため、気温の高い夏はゼラチンで作ったゼリーを外に置いておくと、溶けて液体に戻ってしまうことがあります。寒天は常温で置いておいても溶けないので安心です。

ゼラチンは溶けやすい性質上、口の中に入れるとぷるんと柔らかく、口溶けが良いのが特徴です。寒天は、しっかりとした食感が味わえます。

粉寒天を選ぶポイント

フードコーディネーターの倉田沙也加さんに、粉寒天の選び方をおしえていただきました。3つのポイントを参考にして、粉寒天を選んでみてください。

【1】初めて使うなら少量タイプや小分けタイプがおすすめ

粉寒天をはじめて使う人は、量の少ない使い切りサイズや個包装タイプがいいでしょう。少ないものだと10g程度から市販されていますので、最初は少量から試してみましょう。家庭料理で使う分には少量で十分です。慣れてきたら、自分の生活習慣にあうサイズを選んでいきましょう。

>>>使い慣れている方は「大容量」でお得に入手!

自然健康社『夕食寒天 750g 密封容器入り』

粉寒天を使い慣れていて、頻繁に使いたい方は大容量パックをチョイス! 同じ商品でも大袋入りの方が値段が安い場合が多いです。ただし、保存しやすいようにジッパーがついていたり、フタがしまるパッケージを選ぶようにしましょう。

>> Amazonで詳細を見る【2】純国産にこだわりたい場合は、海藻の産地もチェック

粉寒天の原料は海外から輸入されています。オゴノリは国内産の3~4倍が輸入品で、てんぐさも半数異常が輸入品です。しかし生産は国内工場で行っている場合が多いのが特徴です。

純国産にこだわりたい場合は、海藻の産地や生産場所もチェックするといいでしょう。

【3】粉寒天キットならお菓子作りも楽しめる

料理に使う味なしタイプの粉寒天以外に、プリンやゼリーなどが簡単に作れる味付きの粉寒天セットも販売されています。手間がかからないうえに、安心の材料なので子供のおやつにぴったりです。

粉寒天のおすすめ14選

選び方の基準をもとに、販売されている粉寒天のおすすめ商品を紹介します。記事後半には、Amazonや楽天、ヤフーの人気売れ筋ランキングもありますのでぜひチェックしてみてください。

杏仁豆腐を寒天で作ることができる商品です。おうちで手軽に作ることができるので、杏仁豆腐を自作したい方におすすめです。専用のシロップもついているので、お湯さえあればすぐに作れるのもうれしいポイントです。

手軽にたっぷり作れるおいしい杏仁豆腐

中華料理のデザートの定番、杏仁豆腐ですが、家庭で作るのは難しいイメージがあります。お湯に溶かすだけであっという間に杏仁豆腐を作れるのは、杏仁豆腐好きにとってたまらないでしょう。子どもたちも大喜びです。

たくさん作れるので、大家族やホームパーティーでも活躍します。果物やフルーツ缶と一緒にフルーツポンチを作るのもいいですね。

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格

| 原料 | 寒天 |

|---|---|

| 産地 | - |

| 内容量 | 75g×5袋 |

| フレーバー | 杏仁 |

| 原料 | 寒天 |

|---|---|

| 産地 | - |

| 内容量 | 75g×5袋 |

| フレーバー | 杏仁 |

味が選べる! お湯と牛乳でかんたんババロア作り

お湯で溶かして牛乳を混ぜるだけで、おいしいババロアをかんたんに作れる粉寒天キット。かつて食べていたという子育て世代がわが子と一緒に作り、昔と変わらぬ味を楽しめたという意見も聞かれます。自分で作ると意外に難しいババロア。家庭で本格的な味が完成するのはうれしいですね。

味はバニラやストロベリー、チョコレートなどからお好みで選べます。

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格

| 原料 | 寒天 |

|---|---|

| 産地 | - |

| 内容量 | 75g×5袋 |

| フレーバー | バニラ |

| 原料 | 寒天 |

|---|---|

| 産地 | - |

| 内容量 | 75g×5袋 |

| フレーバー | バニラ |

置き換えダイエット向けの黒糖風味寒天が作れる

一風変わったネーミングの粉寒天には、オリゴ糖と黒糖が混ざっています。煮溶かしてから冷やしてかためると、ほんのり甘い寒天の完成。毎日置き換え食として食べれば、ダイエットにぴったりです。

食物繊維がおなかのなかでふくらんで腹もちがいいので、空腹感も感じにくいでしょう。健康的にシェイプアップを目指せます。

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格

| 原料 | オリゴ糖、寒天、黒糖 |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 内容量 | 750g |

| フレーバー | 黒糖 |

| 原料 | オリゴ糖、寒天、黒糖 |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 内容量 | 750g |

| フレーバー | 黒糖 |

固めたい液体の温度が80度あれば溶ける、溶けやすいタイプの粉寒天です。そのため粉を煮て溶かす作業が必要なく、よりお手軽に調理することができます。調理に時短やお手軽さを求める方におすすめの商品です。

個包装かつ大容量! お湯で溶ける無添加粉寒天

80度以上の液体に溶ける粉寒天なので煮溶かす手間が省けます。ホットコーヒーに入れれば、かんたんにコーヒーゼリーを作れます。個包装なので使いやすく持ち運びにも便利、かつ衛生面も安心です。

無添加無漂白なので、ナチュラル派の人も不安なく使えるでしょう。パッケージに使い方が書いてあり、初心者にもわかりやすいです。

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格

| 原料 | 紅藻類 |

|---|---|

| 産地 | インドネシア |

| 内容量 | 2gx100本 |

| フレーバー | なし |

| 原料 | 紅藻類 |

|---|---|

| 産地 | インドネシア |

| 内容量 | 2gx100本 |

| フレーバー | なし |

原材料がテングサ100%の商品です。余計なものが一切入っていないシンプルな製品で、プルンとした食感が特徴の粉寒天です。中でも和菓子作りに適しているので、自宅で和菓子を作ってみたい方におすすめです。

テングサ100%! プロ仕様で和菓子作りにマッチ

粉寒天の原料にはオゴノリとテングサのブレンドがよく使われますが、この商品はテングサ100%。粘性と保水性が高く、高級和菓子の製造などの業務用にも使われている粉寒天です。

口当たりがよく、和菓子を作るとプルンとした食感を強く感じられます。時間がたっても水が出にくく、ようかん、水ようかん、あんこ作りに適しています。家庭で和菓子作りをする人はぜひ。

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格

| 原料 | テングサ |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 内容量 | 100g |

| フレーバー | なし |

| 原料 | テングサ |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 内容量 | 100g |

| フレーバー | なし |

長野産高品質寒天100% キメこまかく溶けやすい

寒天の名産地、長野で製造されている粉寒天。広口のビンに入っており、取り出しやすいのがポイントです。サラサラとキメこまかいパウダーで、お茶やコーヒーなどの飲みものにも溶けやすいです。

ジュースなどに入れれば、寒天は溶け込みませんが食物繊維を摂取することができます。ナチュラル派やヘルシー志向の人にも向いているでしょう。

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格

| 原料 | テングサ、オゴノリ |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 内容量 | 200g×4個 |

| フレーバー | なし |

| 原料 | テングサ、オゴノリ |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 内容量 | 200g×4個 |

| フレーバー | なし |

衛生管理の整った工場生産で安心

HACCPという衛生管理基準に準じた国内工場で作られており、安全性の高い粉寒天。「寒天の里」と呼ばれる長野県製なので安心です。ゼリーや羊かんの製造にも使われるゼリー強度S-7の粉寒天なので、しっかりとしたかたさを出すことができます。

チャックシールつきで、次に使うまでしっかり密閉できます。安全性とコスパのよさの両方を求める方に適した商品です。

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格

| 原料 | テングサ、オゴノリ |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 内容量 | 500g |

| フレーバー | なし |

| 原料 | テングサ、オゴノリ |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 内容量 | 500g |

| フレーバー | なし |

お湯でサッと溶かせば粉寒天入りココアの完成

ココアがブレンドされている粉寒天です。ココアを飲む習慣のある人は、ココアと粉寒天を別々に買わなくても、ひとつで寒天入りのココアが完成するので便利です。黒糖も入っており、コクのある香り豊かな甘みを楽しめます。

めずらしい商品なので、プレゼントギフトとして使うのもいいでしょう。シンプルなパッケージで好感度があります。

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格

| 原料 | テングサ、オゴノリ |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 内容量 | 330g×2個 |

| フレーバー | ココア |

| 原料 | テングサ、オゴノリ |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 内容量 | 330g×2個 |

| フレーバー | ココア |

しっかり固まって味もよし

業務用に作られているので、品質が安定しており凝固力にも定評があります。寒天の本場、長野で製造されています。長野県は気候や風土が寒天作りに適しているのです。

寒天ゼリーを作るときは、しっかり煮溶かす必要があります。一気に入れるとダマができ口当たりが悪くなるので、少しずつ入れ、なめらかな口当たりのおやつを作ってみてください。

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格

| 原料 | テングサ、オゴノリ |

|---|---|

| 産地 | チリ、日本、モロッコ |

| 内容量 | 150g |

| フレーバー | なし |

| 原料 | テングサ、オゴノリ |

|---|---|

| 産地 | チリ、日本、モロッコ |

| 内容量 | 150g |

| フレーバー | なし |

無添加無漂白 レアな伊豆産テングサを使った高級品

伊豆でとれたテングサを100%使用した、貴重で希少な純国産の粉寒天です。無漂白で着色もしていないので、テングサ由来のほんのり茶色い色が特徴です。老舗のところてん屋さんが吟味したテングサを使用しています。

原材料の希少性からやや値の張る高級な粉寒天ですが、品質を考えれば納得。「本もの」の粉寒天を使いたい人に適しているでしょう。

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格

| 原料 | テングサ |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 内容量 | 100g |

| フレーバー | なし |

| 原料 | テングサ |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 内容量 | 100g |

| フレーバー | なし |

無漂白無着色で高品質! 大入りでコスパもよし

粉寒天のラインナップは通常品と高級品に分かれていますが、高級品は通常品に比べて原料がよりすぐれています。そのため、仕上がりの透明度が高く、プロが使うのにも適しています。

海藻特有のにおいがなく、どんな料理にも使いやすいです。500g入りと量もたっぷりで長もちします。日々のごはんやお茶に、また寒天ゼリーやところてん作りにもどうぞ。

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格

| 原料 | 紅藻、海藻 |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 内容量 | 500g |

| フレーバー | なし |

| 原料 | 紅藻、海藻 |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 内容量 | 500g |

| フレーバー | なし |

国内製造の無添加粉寒天

さわやかなパッケージが印象的な商品。寒天メーカーとして知られる株式会社朝日のかんてんです。国内生産・無添加・天然原料使用と、品質にも満足できるでしょう。

料理にもかんたんに溶けるので、毎日の食卓で食物繊維を取り入れやすいです。粉寒天を加えるだけで、あっという間にヘルシー料理に変身します。

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格

| 原料 | 紅藻類 |

|---|---|

| 産地 | - |

| 内容量 | 40g |

| フレーバー | なし |

| 原料 | 紅藻類 |

|---|---|

| 産地 | - |

| 内容量 | 40g |

| フレーバー | なし |

弾力があり食感GOOD! ところ天にもみつ豆にも

粘度や凝固力が一般の粉寒天に比べて高く、しっかりした寒天寄せを作れます。つややかでコシのあるところてんができあがります。計量スプーンがついており、はかりやすいのもポイント。

無添加無漂白の高品質粉寒天で、ひと味違ったところてんやみつ豆を味わえます。老舗店のようなプルプル食感を、ご家庭でぜひお楽しみください。

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格

| 原料 | 紅藻類 |

|---|---|

| 産地 | チリ、モロッコ、インドネシア |

| 内容量 | 300g |

| フレーバー | なし |

| 原料 | 紅藻類 |

|---|---|

| 産地 | チリ、モロッコ、インドネシア |

| 内容量 | 300g |

| フレーバー | なし |

少量入りで使い切りやすい! レシピつき粉寒天

大手寒天メーカーの伊那食品製造の粉寒天で、ビギナーさんでも使い切りやすい少量タイプです。わずか4gで角寒天1~1.6本分相当なので、コスパも高いでしょう。

料理集がついており、粉寒天を使ったことのない人もさまざまなアレンジを楽しめます。入れる量をお好みで調節すれば、できあがり品のかたさも変えられます。

※Amazonは4個、楽天市場・Yahoo!ショッピングは2個の価格です。

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格

| 原料 | 紅藻類 |

|---|---|

| 産地 | - |

| 内容量 | 40g |

| フレーバー | なし |

| 原料 | 紅藻類 |

|---|---|

| 産地 | - |

| 内容量 | 40g |

| フレーバー | なし |

「粉寒天」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 原料 | 産地 | 内容量 | フレーバー |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 伊那食品工業『かんてんぱぱ パオパオ杏仁』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

手軽にたっぷり作れるおいしい杏仁豆腐 | 寒天 | - | 75g×5袋 | 杏仁 |

| 伊那食品工業『かんてんぱぱ ババロリア』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

味が選べる! お湯と牛乳でかんたんババロア作り | 寒天 | - | 75g×5袋 | バニラ |

| 自然健康社『夕食寒天』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

置き換えダイエット向けの黒糖風味寒天が作れる | オリゴ糖、寒天、黒糖 | 日本 | 750g | 黒糖 |

| 北原産業『どこでも粉寒天100』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

個包装かつ大容量! お湯で溶ける無添加粉寒天 | 紅藻類 | インドネシア | 2gx100本 | なし |

| ユーン『粉寒天ZR』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

テングサ100%! プロ仕様で和菓子作りにマッチ | テングサ | 日本 | 100g | なし |

| 自然健康社『粉寒天』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

長野産高品質寒天100% キメこまかく溶けやすい | テングサ、オゴノリ | 日本 | 200g×4個 | なし |

| マルゴコーポレーション『粉末寒天』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

衛生管理の整った工場生産で安心 | テングサ、オゴノリ | 日本 | 500g | なし |

| 自然健康社『寒天物語 ココアブレンド』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

お湯でサッと溶かせば粉寒天入りココアの完成 | テングサ、オゴノリ | 日本 | 330g×2個 | ココア |

| 大東物産『国内製造粉末寒天』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

しっかり固まって味もよし | テングサ、オゴノリ | チリ、日本、モロッコ | 150g | なし |

| 栗原商店『伊豆河童 伊豆産天草100%粉寒天』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

無添加無漂白 レアな伊豆産テングサを使った高級品 | テングサ | 日本 | 100g | なし |

| ニチエー『粉寒天 国内製造 高級品』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

無漂白無着色で高品質! 大入りでコスパもよし | 紅藻、海藻 | 日本 | 500g | なし |

| 朝日『粉 かんてん』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

国内製造の無添加粉寒天 | 紅藻類 | - | 40g | なし |

| 北原産業『最高級粉寒天』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

弾力があり食感GOOD! ところ天にもみつ豆にも | 紅藻類 | チリ、モロッコ、インドネシア | 300g | なし |

| 伊那食品工業『かんてんぱぱ かんてんクック』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月24日時点 での税込価格 |

少量入りで使い切りやすい! レシピつき粉寒天 | 紅藻類 | - | 40g | なし |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 粉寒天の売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での粉寒天の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

粉寒天の牛乳フルーツゼリーのレシピ さっぱり美味しい! ヘルシーで罪悪感ゼロ!

【材料】(8人分)

・粉寒天・・・8g

・水・・・600cc

・牛乳・・・400cc

・砂糖・・・お好みで

・お好きなフルーツ(缶詰でも可)

【作り方】

鍋に水と粉寒天を入れて火にかけます。よくかき混ぜたら砂糖をお好みの量入れてかき混ぜます。火を止めて牛乳とフルーツを入れます。お好きなカップなどに入れて冷蔵庫で冷やして固めます。

【最後に】エキスパートのアドバイス

まずは、自分が使い切れる量を意識しよう

粉寒天は、さまざまな形状で販売されている寒天のなかでも、調理に使用しやすく人気があります。商品を選ぶときに注目すべきポイントは、容量と原材料です。

寒天は一度の使用量が多くないので、まず、自分の使いきれる量を考えて確認しましょう。そして、原材料として何が使われているのかも確認しましょう。特に、無添加などにこだわる方は商品の裏面をよく見て、どんな材料が入っているのかを確認してから購入するといいですよ。

ダイエットにおすすめの食材を紹介!

寒天は健康志向の方にもおすすめ!

この記事では、粉寒天の選び方とおすすめ商品をご紹介しました。粉寒天は、毎日の料理からスイーツ作りまで活用できます。

また、赤ちゃんの離乳食に取り入れることもでき、万能の材料です。寒天をダイエット目的で取り入れたい方は、無理のない範囲で寒天料理を楽しみましょう。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。