| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 内容量 | タイプ | 原料 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 森永製菓『クックゼラチン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

すぐに溶かして使えて型くずれしにくい | 30g(5g×6袋)、65g(5g×13袋) | 顆粒タイプ(小分け包装) | コラーゲン由来100% |

| マルハニチロ『ゼライス 13袋入り』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

なめらかなくちどけが魅力 | 65g(5g×13袋) | 顆粒タイプ | ゼラチン、コラーゲンペプチド |

| JELEAF(ジェリフ)『顆粒ゼラチン P-160』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

温めた材料に直接入れてふやかさずに使える | 450g | 顆粒タイプ | 豚皮・豚骨(非遺伝子組み換え) |

| ゼライス『ゼラチンA−Uアルファ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

直接熱湯で溶かせて料理の味や香りを邪魔しない | 500g | 顆粒タイプ | 牛骨、豚骨、豚皮 |

| 新田ゼラチン『顆粒ゼラチン ニューシルバー』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

味やニオイが少なくスイーツ作りにも最適 | 500g | 顆粒タイプ | 牛骨、牛皮 |

| JELEAF(ジェリフ)『ゼラチンパウダー緑』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

ダマになりにくくプルプルゼリーが作れる | 1,000g | パウダータイプ | 牛 |

| ゼライス『ゼラチンA−U』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

透明度が高くなめらかに仕上がる | 1kg | 粉末タイプ | 豚皮、牛骨 |

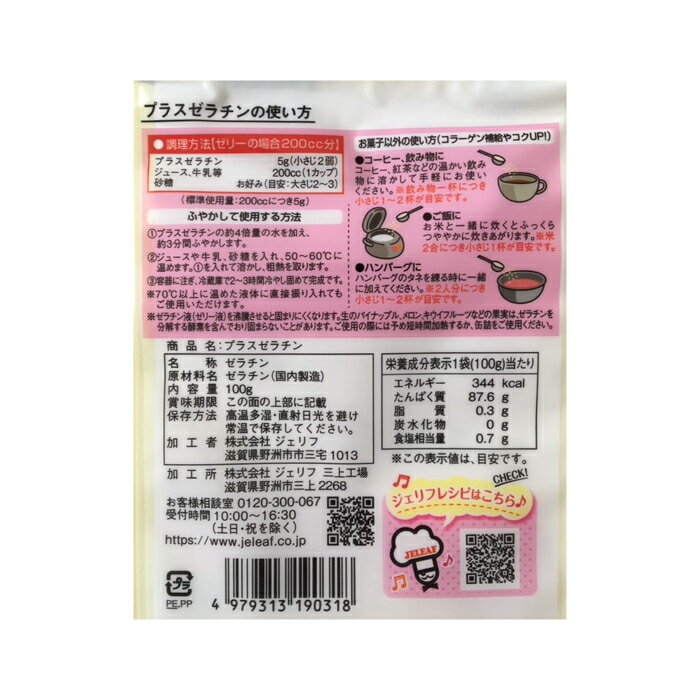

| ジェリフ『プラスゼラチン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

溶けやすい&使いやすい! | 100g | パウダータイプ | - |

| 新田ゼラチン『リーフゼラチン シルバー』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

シェフやパティシエも愛用する板状のゼラチン | 500g | リーフタイプ | - |

ゼラチン・寒天・アガーの違いって?

ゼラチン・寒天・アガーの違いは原材料と凝固温度です。ゼラチンの材料は牛や豚の骨や皮から抽出されたコラーゲンを主成分とした動物性たんぱく質。一方、寒天は天草やオゴノリなどの海藻の粘液質を凍結・乾燥した植物性の食物繊維が主成分です。また、アガーは、スギノリやツノマタなどの紅藻類の海藻から抽出される多糖類や常緑植物のカロブという樹の種子から抽出する多糖類が原料となっています。

また、ゼラチンの凝固温度が15℃~20℃なのに対して寒天やアガーは約40℃~65℃。ゼラチンで作ったゼリーは常温では固まりにくいですが、寒天やアガーで作ったゼリーは固まりやすいです。食感も違うのでどちらがいいか食べ比べてみるのもいいですね。

ゼラチンを使用したものはプルプル、ふわふわした食感で口溶けがよくゼリー・プリン・ババロアやマシュマロなどに使われています。寒天を使用したものは歯切れがよく、ほろっと崩れる滑らかな食感が特徴。しかし透明感や弾力はさほどないので、水ようかんや杏仁豆腐などによく利用されています。アガーはゼラチンや寒天と比べると透明感が高く、ゼラチンと寒天の間くらいの固さなので、ゼリーなどもゼラチンより少し柔らかく仕上げることができます。

ゼラチンの選び方 フードコーディネーターに聞いた!

続いてゼラチンを選ぶときのポイントを3つご紹介します。

【1】用途に合わせてタイプから選ぶ

【2】原料で選ぶ

【3】内容量で選ぶ

販売されている商品はたくさんありますが、種類によって使い勝手のよさが大きく変わってきます。それぞれ解説しているので、参考にしてみてくださいね。

【1】用途に合わせてタイプから選ぶ 粉末・顆粒・リーフ

ゼラチンには、粉末タイプ・顆粒タイプ・リーフタイプの3つの種類があります。それぞれの特徴をご紹介するので、用途にあった種類を選びましょう。

飲み物でもさっと溶けやすい「パウダータイプ」

粉末タイプのゼラチンは初心者でも使いやすいのが特徴。適量の水でふやかし、その後加熱して使用します。水の量が少なかったり、ふやかす時間が短かったりするとダマになってしまうので注意してください。

手軽に入手することができ、容量のバリエーションも豊富なのが特徴。比較的安価で手に入るので、手作りゼリーを作りたい人にもおすすめです。お菓子作りや料理だけではなく、飲み物に入れて手軽にコラーゲンを摂ることもできますよ。

料理やお菓子作りに万能な「顆粒タイプ」

顆粒タイプはふやかす手間が不要なのが特徴です。使い方は温まった液体などにそのまま入れるだけ。

粉末タイプと比べると価格は高めですが、お菓子・料理・飲み物などに幅広く使えます。多少価格は高くても便利なものがいいという人は顆粒タイプを選びましょう。

水に溶かす手間のある「板ゼラチンタイプ」

リーフタイプ(板ゼラチン)は1枚1枚が半透明のシートになっています。1枚の重量が統一されているので、計量の手間が省ける場合もありますが、逆にこまかい計量はしにくいこともあります。ゼラチンをたくさん使用する際に計量するのが面倒だという人におすすめです。

使い方は粉末タイプと同じです。水につけてふやかし、温めた液体で溶かしていきます。ふやかす際にぬるいお湯だと溶け始めてしまうので注意してください。

【2】原料で選ぶ

ゼラチンの原料は天然由来のもので、たんぱく質の一種です。牛や豚の骨や皮から作られているものや、魚から作られているものもあります。

それぞれ特徴があるので、実際に使用する目的に合わせて原料を選びましょう。

ニオイの少ない「牛」由来

牛由来のゼラチンの特徴はニオイが少ないことです。ゼラチン以外の素材の風味を感じやすく、コーヒーゼリーなどに使用するのがおすすめ。ニオイが少ないのでドリンクに混ぜて飲むのにもぴったりです。

また、牛由来のゼラチンはゼリーにしたとき固めになるので、食感を楽しめるゼリーを作れますよ。

色合いにこだわるなら「豚」由来

色合いにこだわるときにおすすめなのが豚由来のゼラチンです。豚由来のゼラチンはできあがったときの色合いがよく、溶けやすいという特徴を持っています。フルーツゼリーなど、見た目にこだわるものを作るときにおすすめです。

牛由来と比べるとニオイはやや強めですが、ほかの素材と混ぜることでほとんど気にならなくなります。きれいな色合いを出したいものを作るときは、豚由来のゼラチンを選んでみてくださいね。

口溶けのよい「魚」由来

魚由来のゼラチンは口どけがよいのが特徴です。低い温度で溶けるので、加熱による風味の劣化が抑えられます。

ニオイや味を感じないので和風料理にもぴったりです。また、宗教上の理由で牛や豚の成分を摂ることができないという人でも使用できます。

【3】内容量で選ぶ

ゼラチンはさまざまな内容量のものが販売されています。買いすぎて余らせてしまうことや、使いたいときに足りないなんて経験をしたことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか?

適切な量を購入できるよう、内容量を選ぶときのポイントを紹介していきますね。

毎日使うなら大容量

毎日ドリンクに入れてコラーゲンを摂取したい人や、頻繁(ひんぱん)に料理やお菓子作りに使う人には大容量のゼラチンがおすすめです。一回に使用する量が少なくても、使用頻度が高いとあっという間になくなってしまいます。

ゼラチンの賞味期限は2年近くあるので、使う予定があるなら500g~1kgの大容量のものを選ぶといいでしょう。保管するときは品質が落ちないように密閉できる保存容器に袋ごと入れるのがおすすめです。

ご家庭で使うなら小容量タイプが便利

お家でデザートを作ってみたい方には、家庭用の小分けタイプがおすすめ。容量も50gほどで、使い切りやすいのもポイント。使う分だけ開封できるので、余らせてもしばらく保存することができます。また、分量も分かりやすいので、はじめてゼラチンを使ったデザート作りに挑戦する方にも使いやすいでしょう。

ユーザーのイチオシ5選

ここからは、ユーザーがイチオシする商品を紹介。5点満点で「コスパ」「手軽さ」「使いやすさ」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

個包装が便利でムダになりにくい

このゼラチンは1回分が個包装されていて便利です。1包が子どものデザートにゼリーを作るのに適量で、余っても長期間保存できるのでとても重宝しています。下準備や粉の計量も必要ないので、気軽に使えてめんどくさがりの私にぴったりの商品です。(N.M.さん/女性/31歳/主婦)

【デメリットや気になった点】

しっかりと混ぜれば問題ないのですが、少し溶けくい気がします。(N.M.さん/女性/31歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年11月14日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 手軽さ | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 手軽さ | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

いつでも手軽にお菓子を作れる

とにかく手軽にデザートを作りたくて購入しました。顆粒タイプでふやかす必要がないため、思いついたときにパッと使えて便利です。スーパーに売っているゼラチンは少量ずつの個包装のものが多いので、ある程度量があり、なおかつ大容量すぎずありがたいです。(K.Oさん/女性/37歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

手技の問題かもしれませんが、思ったようにかたまらないときがあります。(K.Oさん/女性/37歳/会社員)

※各社通販サイトの 2024年11月14日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 手軽さ | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 手軽さ | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

プロも愛用するハイグレードなゼラチン

ゼラチン独特の香りや色付きが控えめなので、お菓子の味を邪魔しない板ゼラチンです。水に浸けるのが手間だと思われがちな板ゼラチンですが、作業の最初に準備すればOK! 慣れれば問題ないですよ。しっかりかたまるので、失敗がありません。(E.S.さん/女性/28歳/主婦)

【デメリットや気になった点】

業務用サイズなので、小分けで売っているといいなと思います。(E.S.さん/女性/28歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年11月14日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 手軽さ | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 手軽さ | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

小さなころから親しんできたゼライス!

子どものころにもゼライスのゼラチンパウダーで母とゼリー作りを楽しんでいた記憶があり、今子どもとゼリーを作るときにも「ゼラチンはこのパッケージ!」と選んでいます。粉末タイプはふやかさずにそのまま使えるので、子どもとのゼリー作りも簡単です。

【デメリットや気になった点】

作り方が悪いのか、たまにダマになって口触りが悪くなってしまうときがあります。(Y.W.さん/女性/35歳/自営業)

※各社通販サイトの 2024年11月14日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 手軽さ | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 手軽さ | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

使い方いろいろ! 万能なゼラチン

ゼリーを作るために購入しました。手軽に使え、かたさを調整しやすいところが気に入っています。お菓子作りはもちろん、ハンバーグや野菜炒めなどの料理にも使えて便利! こまかい粒子で溶けやすいため、コラーゲンを摂取する目的で、コーヒーやお味噌汁にも混ぜて飲んでいます。(N.F.さん/女性/38歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

ゼリーの仕上がりがやわらかめなので、かためにするときは量を増やす必要があります。(N.F.さん/女性/38歳/会社員)

※各社通販サイトの 2024年11月14日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 手軽さ | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 手軽さ | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

ゼラチンのおすすめ9選 フードコーディネーターと編集部が厳選

ゼラチンは利用頻度や作りたいものに合わせて選ぶことで、無駄なく有効に使うことができます。また、さまざまなメーカーから発売されているので、それぞれの特徴をおさえておくことも大切です。

ここからは、おすすめ商品を紹介していきます。

森永製菓『クックゼラチン』は、家庭で手軽にゼリーやババロアなどを作りたい方におすすめ。小分け包装され、1袋で250mlのゼリーを作ることができます。顆粒タイプで溶けやすいので、お子様とのおやつ作りにぴったり。

すぐに溶かして使えて型くずれしにくい

ふやかさなくてもダマにならないですぐに溶ける顆粒タイプです。ゼリーなどのスイーツ作りはもちろん、お料理や飲み物にも混ぜやすく、手軽にコラーゲンを摂取できます。

5gずつの小分け包装で、少量から使いやすいのもポイント。ゼラチンを使う頻度の少ない方や、はじめてデザート作りに挑戦する方にもおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 内容量 | 30g(5g×6袋)、65g(5g×13袋) |

|---|---|

| タイプ | 顆粒タイプ(小分け包装) |

| 原料 | コラーゲン由来100% |

| 内容量 | 30g(5g×6袋)、65g(5g×13袋) |

|---|---|

| タイプ | 顆粒タイプ(小分け包装) |

| 原料 | コラーゲン由来100% |

なめらかなくちどけが魅力

「豚」由来のコラーゲンから作られている顆粒タイプのゼラチンです。お湯の中に入れて、混ぜるだけで簡単に使えます。1袋当たり5gと使い切りに便利なサイズが13袋入っているので、手軽に使いたい人にもおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 内容量 | 65g(5g×13袋) |

|---|---|

| タイプ | 顆粒タイプ |

| 原料 | ゼラチン、コラーゲンペプチド |

| 内容量 | 65g(5g×13袋) |

|---|---|

| タイプ | 顆粒タイプ |

| 原料 | ゼラチン、コラーゲンペプチド |

ジェリフ『顆粒ゼラチン P-160』は60℃程度の液体や材料に直接振り入れることができる顆粒タイプのゼラチンです。溶けやすくスープやテリーヌなどのお料理などに幅広く使えます。介護用のムース食などにも利用できます。

温めた材料に直接入れてふやかさずに使える

ふやかさなくていい顆粒状のゼラチンで、温めた材料に直接使えるのが特徴。ダマになりにくく扱いやすいのでストレスなく使い続けられます。

ゼリーに使用できるのはもちろん、介護食などに使えるのも魅力です。内容量が450gとたっぷり入っているので、毎日ゼラチンを使いたい人にもおすすめ。豚由来のゼラチンでコクが出やすく、お料理にも適しています。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 内容量 | 450g |

|---|---|

| タイプ | 顆粒タイプ |

| 原料 | 豚皮・豚骨(非遺伝子組み換え) |

| 内容量 | 450g |

|---|---|

| タイプ | 顆粒タイプ |

| 原料 | 豚皮・豚骨(非遺伝子組み換え) |

ゼライス「ゼラチンA-Uアルファ」は、熱湯に直接振り入れる顆粒タイプのゼラチンです。かきまぜるだけで容易に溶けるので、コラーゲン摂取のためにホットドリンクに溶かして飲むのに適しています。

直接熱湯で溶かせて料理の味や香りを邪魔しない

牛と豚の両方が原料に使用されていて、できあがりの透明度が高いのが特徴。直接熱湯に入れても溶けるため、カンタンにおいしいゼリーを作ることができます。

無味無臭なので、ゼラチンの独特なニオイが苦手な人にもおすすめです。冷たいお菓子や料理などに幅広く使用でき、応用がききやすいのもポイント。チャックつきで開封後も保存がしやすいですよ。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 内容量 | 500g |

|---|---|

| タイプ | 顆粒タイプ |

| 原料 | 牛骨、豚骨、豚皮 |

| 内容量 | 500g |

|---|---|

| タイプ | 顆粒タイプ |

| 原料 | 牛骨、豚骨、豚皮 |

味やニオイが少なくスイーツ作りにも最適

独自の製造法で扱いやすいのが魅力。ふやかす必要がなく、直接お湯で溶かすことができます。作業効率がアップして、手早くおいしいゼリーが作れますよ。

味やニオイが少ないので料理に入れるだけではなく、飲み物のなかに入れてコラーゲンを摂取することもできます。ゼラチン独特のニオイが苦手で敬遠していた方は、一度試してみてはいかがでしょうか?

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 内容量 | 500g |

|---|---|

| タイプ | 顆粒タイプ |

| 原料 | 牛骨、牛皮 |

| 内容量 | 500g |

|---|---|

| タイプ | 顆粒タイプ |

| 原料 | 牛骨、牛皮 |

ダマになりにくくプルプルゼリーが作れる

牛由来のゼラチンなので、しっかりと固まってくれてプルプルしたゼリーを作ることができます。ダマになりにくく溶けやすいのも特徴。容量が多いので、毎日の飲み物に混ぜるのもおすすめです。

ゼラチン特有のニオイも少なく、料理やゼリーの味を邪魔しません。素材のおいしさをしっかりと引き立ててくれます。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 内容量 | 1,000g |

|---|---|

| タイプ | パウダータイプ |

| 原料 | 牛 |

| 内容量 | 1,000g |

|---|---|

| タイプ | パウダータイプ |

| 原料 | 牛 |

透明度が高くなめらかに仕上がる

風味・透明感・色調のすべてにすぐれた万能なゼラチンです。できあがりの食感はとてもなめらか。業務用にはもちろん、お菓子作りが趣味の人や毎日コラーゲンを摂取したい人にもおすすめです。

味やニオイが控えめなので、料理やデザートの味を邪魔しません。ふやかす必要がありますが、仕上がりの質はかなりいいですよ。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 内容量 | 1kg |

|---|---|

| タイプ | 粉末タイプ |

| 原料 | 豚皮、牛骨 |

| 内容量 | 1kg |

|---|---|

| タイプ | 粉末タイプ |

| 原料 | 豚皮、牛骨 |

溶けやすい&使いやすい!

使いたい時に必要な分だけサッと取り出して使えるパウダータイプのゼラチンです。チャック付きの袋になっているので、ゼリーやムース作りはもちろん、いつもの食事にちょっとだけプラスしたいときにも便利に使えます。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 内容量 | 100g |

|---|---|

| タイプ | パウダータイプ |

| 原料 | - |

| 内容量 | 100g |

|---|---|

| タイプ | パウダータイプ |

| 原料 | - |

シェフやパティシエも愛用する板状のゼラチン

枚数で計量することができる板状のリーフゼラチンです。できあがりは透明感があり、キレイな仕上がりに。シェフやパティシエも愛用するゼラチンで、本格的なお菓子を作ることが可能です。

比較的低価格で500gの大容量とコスパがいいのも魅力。大容量なので業務用としてや、イベントなどで一度にたくさんのプリンやゼリーを作る際におすすめです。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 内容量 | 500g |

|---|---|

| タイプ | リーフタイプ |

| 原料 | - |

| 内容量 | 500g |

|---|---|

| タイプ | リーフタイプ |

| 原料 | - |

「ゼラチン」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 内容量 | タイプ | 原料 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 森永製菓『クックゼラチン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

すぐに溶かして使えて型くずれしにくい | 30g(5g×6袋)、65g(5g×13袋) | 顆粒タイプ(小分け包装) | コラーゲン由来100% |

| マルハニチロ『ゼライス 13袋入り』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

なめらかなくちどけが魅力 | 65g(5g×13袋) | 顆粒タイプ | ゼラチン、コラーゲンペプチド |

| JELEAF(ジェリフ)『顆粒ゼラチン P-160』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

温めた材料に直接入れてふやかさずに使える | 450g | 顆粒タイプ | 豚皮・豚骨(非遺伝子組み換え) |

| ゼライス『ゼラチンA−Uアルファ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

直接熱湯で溶かせて料理の味や香りを邪魔しない | 500g | 顆粒タイプ | 牛骨、豚骨、豚皮 |

| 新田ゼラチン『顆粒ゼラチン ニューシルバー』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

味やニオイが少なくスイーツ作りにも最適 | 500g | 顆粒タイプ | 牛骨、牛皮 |

| JELEAF(ジェリフ)『ゼラチンパウダー緑』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

ダマになりにくくプルプルゼリーが作れる | 1,000g | パウダータイプ | 牛 |

| ゼライス『ゼラチンA−U』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

透明度が高くなめらかに仕上がる | 1kg | 粉末タイプ | 豚皮、牛骨 |

| ジェリフ『プラスゼラチン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

溶けやすい&使いやすい! | 100g | パウダータイプ | - |

| 新田ゼラチン『リーフゼラチン シルバー』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

シェフやパティシエも愛用する板状のゼラチン | 500g | リーフタイプ | - |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする ゼラチンの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのゼラチンの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

ゼラチンの上手な活用方法をご紹介! ゼリーやプリンだけじゃない!

ゼラチンは、おもにゼリーやプリン、レアチーズケーキなどお菓子を作るときに使う人が多いのではないでしょうか? じつはゼラチンは、お料理や飲み物に加えても便利! 手軽にコラーゲンを摂取できます。そんなゼラチンのお菓子以外の活用方法をいくつか紹介していきます!

1.ホットドリンクに混ぜる 美容意識の高い方に!

あたたかいコーヒーや紅茶、お茶にゼラチンを入れて混ぜて溶かすだけで、コラーゲンドリンクを買わなくても手軽にコラーゲンを摂取できます。

飲み物の味を邪魔することもないので、毎日のドリンクにぜひ加えてみてください。顆粒タイプは、溶けやすくておすすめです!

2.簡単にツヤが出せるナパージュ ワンランク上のお菓子に♪

ナパージュとは、タルトやケーキなどの表面に塗るツヤ出しのことをいいます。耐熱皿に粉ゼラチンと水を入れてふやかし、レンジで30秒ほど加熱。砂糖を加えて混ぜればナパージュの完成です。

ケーキ作りの際にのせた果物などにハケを使って塗ってあげればより一層つややかな見た目に仕上げることができるので活用してみてくださいね!

3.ご飯と一緒に炊く

ご飯を炊くときにコラーゲンを入れるのもおすすめです! 炊飯器にといだお米をセットしたら、お米2~3合につき3gほどの顆粒タイプコラーゲンをふりかけて軽く混ぜてから炊飯スイッチをON。

味が変わることもなく、おいしいご飯が炊けて家族みんなでコラーゲンを摂取できます。

4.スープ・お鍋・カレーに混ぜる!

いつも作るスープやカレー、シチューにもコラーゲンを入れてみましょう。加える量の目安は、一人分につき約3g。冬はあつあつのお鍋に入れてもいいですね。

お料理にコラーゲンを入れるとコクが出て美味しくしあがりますよ。

ゼラチンを使った絶品レシピをご紹介! プリンやサラダに

ゼラチンは、お菓子・お料理・飲み物などいろいろなレシピで使える万能アイテム。ここからは、ゼラチンを使った絶品レシピをふたつご紹介していきます。アレンジの幅を広げましょう!

おしゃれなジュレドレッシング カフェサラダでおもてなし!

ゼラチン1gに対し、お水は30㏄、お好みのドレッシングを60㏄(お水の倍量)用意します。

お水を沸騰しない程度に温め、ゼラチンと一緒にボウルに入れてゼラチンを溶かします。ゼラチンが溶けたら、ドレッシングもボウルに加えて冷蔵庫に入れて1時間程度冷やすだけ! 固まったらフォークでゼリーをくずしてジェル状にします。これを、いつものサラダのうえにトッピングして完成です。

イタリアンドレッシングでも、和風ドレッシングでもおいしく仕上がりますよ! 見た目も華やかになるので、パーティーメニューにぴったり。おもてなしにもおすすめです。

濃厚ミルクティープリン カンタン3ステップ!

まず、お鍋に牛乳300mlとお砂糖を大さじ4杯入れて火にかけます。砂糖が溶けたら火を止めて、ティーバッグを2つ入れて10分ほど置きます。

つぎに、ゼラチン5gを大さじ3杯の水に入れて電子レンジで溶かし、先ほどのお鍋にいれます。あとは、生クリーム200mlとお好みでバニラエッセンスを加えたら準備OK!

型に流して冷蔵庫で冷やし固めて完成です。濃厚で甘すぎない紅茶プリンは、子どもから大人まで楽しめますよ!

ゼリー作りに便利なグッズをチェック!

ゼラチンはデザート・ドリンク・お料理にと万能!

おすすめのゼラチンをご紹介しました。ゼラチンの種類によって仕上がり具合も変わってくるので、使い道に合わせて選ぶことが重要です。また、タイプによって使い勝手が変わるので、用途に合わせて選んでみましょう。

選び方を参考にあなたのほしいゼラチンを探してみてくださいね。

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。