| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | にごり酒の種類 | 飲み口 | 酸味 | アルコール度数 | おすすめの飲み方 | 生産地 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 菊水『にごり酒 五郎八』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月23日時点 での税込価格 |

甘い濃厚な味わいを生かしカクテルにも | 活性にごり酒 | 甘口 | - | 21% | 冷やして | 新潟県 |

| 菊姫『にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

酒米の最高峰「山田錦」を使ったにごり酒 | 非発泡 | 甘口 | 穏やか | 14~15% | 冷やして | 石川県 |

| 旭酒造『獺祭 純米大吟醸 スパークリング45』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

さわやかにはじけるスパークリング | 活性にごり酒(発砲) | 甘口 | - | 15% | 冷やして | 山口県 |

| 神亀酒造『純米活性にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

上澄みと濁りを別々に楽しむにごり酒 | 活性にごり酒(微発砲) | - | しっかり | 17~18% | 冷やして | 埼玉県 |

| 酒千蔵野『川中島純米にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

武将たちも癒やされたクリーミーなにごり酒 | ー活性にごり酒(強発泡) | 甘口 | しっかり | 15~16% | 冷やして、常温 | 長野県 |

| 南部酒造場『花垣 純米にごり』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

熱燗でじんわり楽しめる甘い濁り酒 | - | - | しっかり | 14% | 冷やして、常温、ぬる燗 | 福井県 |

| 中埜酒造『國盛 にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

米のうまみを凝縮したまろやかなにごり酒 | - | - | 穏やか | 14% | 冷やして | 愛知県 |

| 渡辺酒造店『飛騨のどぶ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

どぶろくの本場・飛騨発祥の濃厚なにごり酒 | 非発砲 | 甘口 | 穏やか | 17% | 冷やして | 岐阜県 |

| 三輪酒造『白川郷 ささにごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

冷やすとすっきりとしたのどごしとキレ | ささにごり酒 | 中口 | 穏やか | 15~16% | 冷やして | 岐阜県 |

| 桃川『にごり原酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

フランスでも認められた味わい | - | 甘口 | しっかり | 20% | - | 青森県 |

| 仁井田本家『しぜんしゅにごり』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

自然の恵みが詰まった濃厚なにごり酒 | - | 甘口 | 穏やか | 16% | 冷やして、常温、ぬる燗、熱燗 | 福島県 |

| 福光屋『福正宗 純米にごり酒 しろき』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

穏やかな発泡感と米のうまさを生かした後味 | 瓶内二次発酵タイプ | 中口 | 穏やか | 16% | 冷やして | 石川県 |

| 増田徳兵衛『月の桂 京都・祝米純米大吟醸にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

ちょっとプレミアムなにごり酒を楽しむ | 活性にごり酒(発砲) | やや甘辛口 | - | 17.2% | 冷やして | 京都府 |

| 八海醸造『八海山 発泡にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

フルーティーな「八海山」のにごり酒 | 発泡 | - | 穏やか | 15% | 冷やして | 新潟県 |

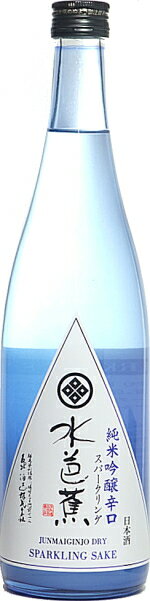

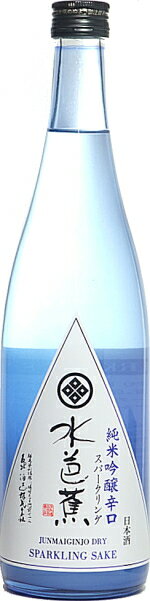

| 永井酒造『水芭蕉 純米吟醸 辛口スパークリング』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

青く美しいボトルの辛口発泡にごり酒 | 瓶内二次発酵タイプ | 辛口 | - | 15% | - | 群馬県 |

| 合同酒精『北の誉 親玉』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

北の気候風土を生かしたまろやかな飲み口 | - | 甘口 | - | 14% | 冷やして | 北海道 |

| 北鹿『北あきた にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

秋田を代表する酒造「北鹿」の甘口にごり酒 | 微発泡 | 甘口 | - | 16% | 冷やして | 秋田県 |

| 小西酒造『白雪純米にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月23日時点 での税込価格 |

おしゃれなラベルが特徴の飲みやすいにごり酒 | - | やや甘口 | - | 13~14% | 冷やして | 兵庫県 |

| 大関『いちごにごり酒 果汁あふれるデザート酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

イチゴスムージーのような甘いお酒 | 非発泡 | 甘口 | ‐ | 7% | 兵庫県 | |

| 月桂冠『にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月23日時点 での税込価格 |

酒どころ・伏見で育ったお酒 | 非発泡 | 甘口 | 爽やか | 10度以上11度未満 | 冷やして | 京都府 |

| 遠藤酒造場『渓流どむろく』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

米の食感まで味わえる濃いにごり酒 | 活性にごり酒(発泡) | 甘口 | しっかり | 16% | 冷やして | 長野県 |

にごり酒とは? どぶろくとの違いは?

にごり酒とは白濁した日本酒のことで、酒税法上の「清酒」に区分されています。製造工程でもろみをろ過するときに、粗めの布やフィルターを使うことで、あえて澱(おり)を残しているのが特徴。

澱に含まれる酵母やこまかい米麹によって、芳醇な香りや味わいが生まれます。日本酒本来の旨みと甘みが残っているため、ふだん、通常の日本酒を飲まない人でも、より飲みやすいでしょう。

同じく白濁した日本酒にどぶろくもありますが、どぶろくは、もろみをろ過せずにそのまま飲むのがにごり酒との違いです。また、どぶろくは酒税法上の「その他醸造酒」の区分になり、清酒ではありません。

にごり酒の選び方 国際唎酒師に聞く!

ここからは、にごり酒を選ぶときのポイントをチェックしましょう。ポイントは下記。

【1】製法

【2】種類

【3】飲み口やアルコール度数

【4】季節感

上記のポイントを押さえることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】にごり酒の製法で選ぶ

にごり酒には、火入れ(加熱処理)をおこなって酵母の働きをストップさせたタイプのものと、火入れせずに酵母を生きたまま残した活性タイプがあります。

火入れを行なったものは、発泡感がないのでとろりとした醪(もろみ)由来の風味をしっかり楽しめます。一方活性タイプは、瓶内でも発酵するためシュワシュワ感があり、爽快な飲み口を楽しみたい人にぴったり。また、できたお酒に酵母や糖を加えた瓶内二次発酵タイプは、きめこまかい泡があり和製シャンパンと呼ばれています。

ほかにも、炭酸ガスを注入したスパークリングタイプは華やかなシーンにふさわしいでしょう。

【2】にごり酒の種類で選ぶ

にごり酒のなかに含まれる澱(おり)の度合いによって、味わいと口に含んだときの食感が大きく変わります。にごり酒にはいくつかの種類があるため、それぞれの特徴をみていきましょう。

活性にごり酒|シュワシュワ発砲感を楽しめる

活性にごりタイプのにごり酒は、アルコール発酵したお酒のもろみを濾したあとに、酵母が生きたままで瓶詰めしたものです。酵母の働きにより自然発酵が進むため、とろりとした質感のなかに、シュワシュワ感もあります。

そのため、さわやかな喉ごしをお好みの人にぴったりでしょう。酵母が生きているため、冷蔵保存する必要があります。

うすにごり酒・ささにごり酒|にごり薄めであっさり

にごり酒でも白濁度合いの少ないタイプを、うすにごり・ささにごりと呼びます。明確な定義はないものの、ささにごりはさっぱりとした味わいで、冷奴や枝豆などのおつまみと相性がいいです。

またうすにごりは、ささにごりよりもさらに透明感が高いのが特徴。角がなく飲み口がやわらかいため、初心者でも飲みやすいでしょう。海鮮類とよく合うので、たこの酢のものや鮭のホイル焼きと合わせてみてください。

おり酒|とろとろで濃い飲み口

おり酒は、もろみを目のこまかい布で絞ったあとに、残っているおりをそのまま残したにごり酒のことです。別名「おりがらみ」と呼ばれることもあります。

瓶の底におりが沈んでいるため、飲むときには瓶を振って混ぜてから味わうのが通常です。また、あえておりを混ぜずに透明の上澄みと、おりが残った層を別々に味わう楽しみ方もできます。

燻製料理などと相性がいいため、味の濃い料理が好きな人に適しているでしょう。

【3】飲み口やアルコール度数で選ぶ

「甘口」「辛口」といっても、にごり酒を含むすべての日本酒には甘味があり、案外その見極めは単純ではありません。甘味と酸味のバランス、アルコール度数が微妙に影響することがあります。甘味があっても酸が強ければ、さっぱりドライに感じますし、強いアルコール度数は後味のキレをもたらします。

甘酒のような、まろやかでこっくりした味わいを楽しみたいときは「甘口」と書かれているものや、甘味強め・酸味弱め・アルコール度数が低めといった、甘さを感じやすいものがおすすめです。一方で、キリッとした味を楽しみたいときは、「辛口」と書かれているもの、酸やアルコール度数が高めのものを試してみましょう。

酒税法で「清酒」に区分されるにごり酒は、アルコール度数が22%未満と定められています。商品によって、13%から21%程度のものまで差があるため、事前にチェックしましょう。

【4】時期限定など季節感に合わせて選ぶ

一年をとおして手に入るにごり酒もあれば、酒蔵によって時期限定のにごり酒を出すところもあります。季節に合うように発泡感の強さや味わいが工夫されているので、お気に入りがみつかれば、毎年その季節が待ち遠しくなるでしょう。

ラベルのデザインやお酒につけられる名前とともに、そのにごり酒の折々の味わいから季節を感じるのも楽しいものです。

ベストなコンディションで幅広く楽しもう 国際唎酒師からのメッセージ

そのまま楽しむだけではなく、ときには温めてみたり、あるいは炭酸や相性のよい乳酸菌飲料で割ってみたり。さまざまなにごりの濃度や甘さの度合いがあるゆえに、にごり酒はさまざまな楽しみ方ができます。

にごり酒がにごり酒たるゆえんである醪(もろみ)の成分はお米の成分。そのぶん、保管される温度・光・時間の経過に影響を受けやすいといえます。よいコンディションのものを楽しむために、購入の際はできるだけ入荷時期が近いものを選び、気温が高い時期であればクール便で発送してもらうといいでしょう。

ユーザーが選んだイチオシ5選

ここでは、にごり酒好きがおすすめする「買ってよかった商品」だけを紹介します。 商品の口コミはもちろん、コスパや味・おいしさ、香り・風味といった評価ポイントも聞いてみたので、各項目にも注目して商品選びの参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

とにかく飲みやすい!

にごり酒の独特のとろみと甘さが最高です。とても飲みやすくガブガブいっちゃうので、飲み過ぎには注意。1800mlですが、割とすぐになくなってしまい驚きました。(Y.T.さん/女性/37歳/フリーランス)

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者

アルコール度数6%で飲みやすい!

甘酸っぱいフルーティーな感じとクリーミーな舌触りで、おいしく飲めるにごり酒です。アルコール度数が6%と低めなので、日本酒が苦手な人でも飲みやすいと思います。飲み方をいろいろ試しましたが、ロックが一番おいしいですね。(N.M.さん/女性/37歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者

添加物不使用のかわいいピンク色

アルコール度数が9%と低めで、飲みやすい日本酒だと思います。ピンク色なのは、赤色酵母を使っているためで、着色料などは一切使っていません。とろみがあり、まろやかな口当たりで、甘酒が好きな人にはぴったり! フルーティーで甘酸っぱいのもいいですね。(N.O.さん/女性/42歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

スパークリングワイン感覚で飲んでいます

爽やかな酸味と口の中で弾ける炭酸で、さっぱりと飲めるにごり酒です。食前、食後に飲むのもいいですが、濃い味の肉料理との相性も最高! 夫婦2人でスパークリングワインのように、いろんな料理に合わせて飲んでいます。(S.A.さん/男性/32歳/会社員)

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者

にごり酒といえば、間違いなくコレ!

とろみと甘さが際立つ濃厚なにごり酒です。使用しているのが国産の米と米麹なのも安心。販売から40年以上、変わらぬ見た目と味わいで、わが家の定番です。ロックか冷酒で飲むのがおすすめ!(T.M.さん/男性/37歳/会社員)

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

にごり酒のおすすめ21選 国際唎酒師と編集部で、飲みやすい人気銘柄厳選!

ここからはおすすめのにごり酒を紹介します。人気銘柄もピックアップしているので、ぜひチェックしてくださいね。

マイナビおすすめナビ編集部

秋冬限定のにごり酒・五郎八は口当たりがよく、コクのある優しい味がたまりません。にごり酒特有のまろやかな舌触りは、お正月や家族が集う日にぴったりの一本です。

甘い濃厚な味わいを生かしカクテルにも

秋冬限定のにごり酒で、新潟・越後民話に登場する山賊頭領の名から命名されたそう。お米のつぶつぶ感が残るとろりとした舌触りで、甘さが強く濃厚な味わいです。

味わいを生かすには、温度を下げるためによく冷やすか、オン・ザ・ロックにするのが効果的です。甘い飲み口でスルスルと飲めてしまいそうですが、アルコール度数が21%と高いので、飲みすぎにはくれぐれも気をつけてください。

ソフトに味わうなら、お好みの割合の炭酸、オレンジジュース、ミルク、飲むヨーグルトなどで割り、カクテルのようにしても楽しめます。合う料理は、旬食材の鍋や、濃い味付けのおつまみです。

※各社通販サイトの 2025年2月23日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | 活性にごり酒 |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | - |

| アルコール度数 | 21% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 新潟県 |

| にごり酒の種類 | 活性にごり酒 |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | - |

| アルコール度数 | 21% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 新潟県 |

マイナビおすすめナビ編集部

山田錦を100%使用したにごり酒。低温熟成貯蔵されており、ほんのりとした甘さを感じさせる一本です。にごり酒の中では意外とサラッと飲めてしまうので、お酒に弱い方はご注意を。

酒米の最高峰「山田錦」を使ったにごり酒

日本酒づくりに使われる酒米のなかでも最高峰といわれる山田錦。そのなかでも品質の高さで別格とされる特A地区と規定される作農地域のひとつ、兵庫県吉川町の山田錦を使ってつくられており、発泡感はないタイプです。

品質に対し価格は安いので、かなりの高コストパフォーマンス。通年で手に入るのもうれしい点です。真っ白なにごりたっぷりで濃度は高いのですが、ざらざらするような舌触りはなく、あくまでもなめらかでクリーミー。

甘い味わいや濃度はありながらも、ほどよいキレで、すっきりとした味わいの濁り酒です。冬は熱燗、夏は冷やすかソーダ割りが楽しめます。

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | 非発泡 |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | 穏やか |

| アルコール度数 | 14~15% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 石川県 |

| にごり酒の種類 | 非発泡 |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | 穏やか |

| アルコール度数 | 14~15% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 石川県 |

マイナビおすすめナビ編集部

日本酒人気ランキングでも上位の「獺祭」を使ったスパークリングにごり酒。爽やかな香りと、やや甘口ながらも、コクを感じさせる銘品です。冷酒でイタリアンやフレンチとのペアリングもおすすめですよ。

さわやかにはじけるスパークリング

米の甘い味わいや、瓶内二次発酵による炭酸のさわやかさ、フルーティさが特徴です。スパークリングとあるように強い発泡感があります。開封時は、泡が吹き出さないように気をつけましょう。

ほかの獺祭シリーズと比べて安いので、気軽に山田錦を味わいたい人にもおすすめです。加熱処理していない生の濁り酒なので、賞味期限を考慮して早めに飲んでください。

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | 活性にごり酒(発砲) |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | - |

| アルコール度数 | 15% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 山口県 |

| にごり酒の種類 | 活性にごり酒(発砲) |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | - |

| アルコール度数 | 15% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 山口県 |

上澄みと濁りを別々に楽しむにごり酒

埼玉県・神亀(しんかめ)酒造の「純米活性にごり酒」は、シャンパンのようにシュワシュワと泡立つ発泡性で、その年ごとに発砲感が異なります。冷蔵庫でよく冷やす飲み方がぴったり。

お米の甘い味わいとさわやかな口あたりのバランスがよく、さまざまな料理に合わせやすいお酒です。またこちらの濁り酒は、瓶を振るのではなく、あえて混ぜずに透明な上澄みの部分とにごりの部分を別々に飲む方法も推奨されています。

もちろん混ぜてから飲んでもよいので、お好みの飲み方で楽しんでください。

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | 活性にごり酒(微発砲) |

|---|---|

| 飲み口 | - |

| 酸味 | しっかり |

| アルコール度数 | 17~18% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 埼玉県 |

| にごり酒の種類 | 活性にごり酒(微発砲) |

|---|---|

| 飲み口 | - |

| 酸味 | しっかり |

| アルコール度数 | 17~18% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 埼玉県 |

武将たちも癒やされたクリーミーなにごり酒

川中島の戦いで、武田信玄と上杉謙信が飲んで疲れを癒やしたといわれる、歴史ある濁り酒です。クリーミーでやさしい甘い味わいながら、にごり酒の苦みも感じることができる味わい深い逸品です。

ていねいに裏ごしをしているため口当たりがとてもなめらかで飲みやすいのも特徴。蔵の三割はこの商品で占めているぐらい圧倒的人気で、根強いファンもたくさんいます。

さわやかな強発泡タイプで、合う料理は焼肉・辛いおつまみ・ホワイトソース料理などです。

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | ー活性にごり酒(強発泡) |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | しっかり |

| アルコール度数 | 15~16% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして、常温 |

| 生産地 | 長野県 |

| にごり酒の種類 | ー活性にごり酒(強発泡) |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | しっかり |

| アルコール度数 | 15~16% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして、常温 |

| 生産地 | 長野県 |

熱燗でじんわり楽しめる甘い濁り酒

「にごり酒を熱燗?」と思う方もいるかもしれませんが、温めておいしい濁り酒もあります。「全国燗酒コンテスト 2018」(主催:全国燗酒コンテスト実行委員会)の特殊ぬる燗部門(にごり酒・古酒・樽酒・極甘酒など)で金賞を受賞した、甘い濁り酒。2013年には同コンテストの「お値打ち燗酒 ぬる燗部門」の最高金賞も受賞しています。

やわらかな甘い味とほどよいバランスの酸味。冷やしても常温でもおいしいのですが、40度ぐらいのぬる燗にすると、クリーミーな味わいがじんわりとしみてきて、心身がほどけるような感覚。ほっとしたいひとときにぴったりでしょう。また、南部酒造の商品は、スーパー・コンビニではなく、酒店や百貨店で手に入りやすいです。

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | - |

|---|---|

| 飲み口 | - |

| 酸味 | しっかり |

| アルコール度数 | 14% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして、常温、ぬる燗 |

| 生産地 | 福井県 |

| にごり酒の種類 | - |

|---|---|

| 飲み口 | - |

| 酸味 | しっかり |

| アルコール度数 | 14% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして、常温、ぬる燗 |

| 生産地 | 福井県 |

米のうまみを凝縮したまろやかなにごり酒

製造する蔵元は、1844年創業の愛知県の中埜(なかの)酒造。こした醪(もろみ)を瞬間加熱し急速に冷やすという手法を用いてつくられているため、米のうまみがぎゅっと凝縮されているのが特徴。

冷やすと、まるで蔵でできたてのお酒をそのまま飲んでいるかのような味わいを楽しむことができます。まろやかでさらりとした舌触りです。

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | - |

|---|---|

| 飲み口 | - |

| 酸味 | 穏やか |

| アルコール度数 | 14% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 愛知県 |

| にごり酒の種類 | - |

|---|---|

| 飲み口 | - |

| 酸味 | 穏やか |

| アルコール度数 | 14% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 愛知県 |

どぶろくの本場・飛騨発祥の濃厚なにごり酒

世界遺産・白川郷で毎年「どぶろく祭」というお祭りが開催されるほど、どぶろくやにごり酒づくりが盛んな岐阜県飛騨地方。そんな飛騨でつくられる濁り酒のなかでもとくに濃いお酒です。

使用されている水や米はもちろん飛騨産。瓶の上部まで達するほどの大量のにごりが特徴で、もはや飲むというよりも「食べる」ような口あたりでよく振るといいでしょう。

アルコール度数も17%近くと高く、冷やしてストレートのほか炭酸割りなどで飲まれています。

※楽天・Yahooは6本セットです

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | 非発砲 |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | 穏やか |

| アルコール度数 | 17% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 岐阜県 |

| にごり酒の種類 | 非発砲 |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | 穏やか |

| アルコール度数 | 17% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 岐阜県 |

冷やすとすっきりとしたのどごしとキレ

天保8年創業。「酒は濁れど想いは一点の濁りなし」という言葉をかかげ、濁り酒のラインナップを多く醸造している三輪酒造のお酒です。使うお米の40%を精米し、クリアな味わいに仕上げた純米吟醸のもろみをろ過したもので、淡いにごり具合の「ささにごり酒」。

約10度に冷やすと、香りとまろやかな味わいを楽しめます。発泡感はないタイプですが、冷やすとすっきりとしたのどごしとキレが楽しめます。重すぎないので飲み飽きず、濁り酒が苦手な人にも試していただける味わい。合う料理は、刺身や焼き魚、焼肉などです。

※楽天・Yahooは6本セットです

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | ささにごり酒 |

|---|---|

| 飲み口 | 中口 |

| 酸味 | 穏やか |

| アルコール度数 | 15~16% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 岐阜県 |

| にごり酒の種類 | ささにごり酒 |

|---|---|

| 飲み口 | 中口 |

| 酸味 | 穏やか |

| アルコール度数 | 15~16% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 岐阜県 |

フランスでも認められた味わい

2017年からフランスではじまった、フランス人によるフランス人のための日本酒コンクール「Kura Master」で、2018年濁り酒部門の金賞を受賞した濁り酒です。

梨のような甘い味、濃度の高いテクスチャーでどっしり感がありながら、やや高めのアルコール(20%)で後味にはキレがあります。味わいのバランスのために糖類、酸味料が加えられているタイプですが、そのくっきりとした味の輪郭が、リッチなフランスの料理に親しむ人たちに受け入れられたのかもしれません。

合う料理としては、濃厚な肉料理、チーズやクリームを使ったクリーミーな料理が挙げられます。

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | - |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | しっかり |

| アルコール度数 | 20% |

| おすすめの飲み方 | - |

| 生産地 | 青森県 |

| にごり酒の種類 | - |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | しっかり |

| アルコール度数 | 20% |

| おすすめの飲み方 | - |

| 生産地 | 青森県 |

自然の恵みが詰まった濃厚なにごり酒

創業1711年という古くから歴史のある酒蔵、仁井田本家が醸(かも)す濁り酒。こちらの蔵元では創業300年を迎えた2011年から、農薬・化学肥料を使わずに栽培された自然米での純米酒づくりに取り組んでいます。

さらに2013年からは、酒づくりに使う乳酸菌はすべて蔵で生きている微生物を利用したものという酒づくりをおこなっています。

また、パッケージも極力シンプル化されており、自然環境に対する蔵のポリシーが感じられます。濃厚な濁り酒は、丸くてやわらか。自然米の味わいをたっぷりと楽しめます。

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | - |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | 穏やか |

| アルコール度数 | 16% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして、常温、ぬる燗、熱燗 |

| 生産地 | 福島県 |

| にごり酒の種類 | - |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | 穏やか |

| アルコール度数 | 16% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして、常温、ぬる燗、熱燗 |

| 生産地 | 福島県 |

穏やかな発泡感と米のうまさを感じるにごり酒

「米本来のうまさを生かした通年販売の濁り酒をつくりたい」そんな思いで蔵元が研究を進め、実現したというのがこのお酒。瓶内二次発酵による穏やかな発泡感があり、甘い味わいは控えめで、キレのよい後味が楽しめます。

冷やす飲み方がおすすめですが、よりすっきり飲みたいときは、オン・ザ・ロックも。伝統文様である雪輪文様があしらわれた、やさしい印象のラベルもすてきです。

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | 瓶内二次発酵タイプ |

|---|---|

| 飲み口 | 中口 |

| 酸味 | 穏やか |

| アルコール度数 | 16% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 石川県 |

| にごり酒の種類 | 瓶内二次発酵タイプ |

|---|---|

| 飲み口 | 中口 |

| 酸味 | 穏やか |

| アルコール度数 | 16% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 石川県 |

ちょっとプレミアムなにごり酒を楽しむ

伏見の農家と契約し、農薬を使わずに栽培した京都産の酒米「祝」をぜいたくに使った濁り酒。冷やすと、軽やかな甘い味と、発泡感が楽しめます。ヨーグルトのような乳酸のさわやかな酸味が味わいをシャープに引き締めてくれ、幅広い料理と合わせられそう。

ニューヨークの4つ星レストランでも提供されているというのもうなずけます。白いお酒が詰められたフロストタイプのボトルに、白と赤でシンプルにデザインされたラベル。贈りものにしても喜ばれそうです。

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | 活性にごり酒(発砲) |

|---|---|

| 飲み口 | やや甘辛口 |

| 酸味 | - |

| アルコール度数 | 17.2% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 京都府 |

| にごり酒の種類 | 活性にごり酒(発砲) |

|---|---|

| 飲み口 | やや甘辛口 |

| 酸味 | - |

| アルコール度数 | 17.2% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 京都府 |

フルーティーな「八海山」のにごり酒

「八海山」シリーズで有名な、新潟県南魚沼市の八海醸造が手掛けた濁り酒。この濁り酒の特徴は、さっぱりとした口あたりとフルーティーな香り。炭酸は弱めなので、炭酸が苦手な方でも飲みやすいでしょう。

味わいがすっきりしているため、食前酒に適しています。合う料理は、濃いめの味つけの料理、スパイシーな料理、フルーツデザートなどです。

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | 発泡 |

|---|---|

| 飲み口 | - |

| 酸味 | 穏やか |

| アルコール度数 | 15% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 新潟県 |

| にごり酒の種類 | 発泡 |

|---|---|

| 飲み口 | - |

| 酸味 | 穏やか |

| アルコール度数 | 15% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 新潟県 |

青く美しいボトルの辛口発泡にごり酒

群馬県の永井酒造が手掛けるブランド「水芭蕉(みずばしょう)」の濁り酒。すっきりとした辛口の味わいで、合う料理が幅広いため食前酒としても食中酒としても飲みやすい点が特徴です。

青く美しいデザインのボトルはとても涼やかで、尾瀬一面に広がる水芭蕉の花と豊かな大自然を連想させます。贈りものとしても人気の、さわやかな淡い濁り酒です。

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | 瓶内二次発酵タイプ |

|---|---|

| 飲み口 | 辛口 |

| 酸味 | - |

| アルコール度数 | 15% |

| おすすめの飲み方 | - |

| 生産地 | 群馬県 |

| にごり酒の種類 | 瓶内二次発酵タイプ |

|---|---|

| 飲み口 | 辛口 |

| 酸味 | - |

| アルコール度数 | 15% |

| おすすめの飲み方 | - |

| 生産地 | 群馬県 |

北の気候風土を生かしたまろやかな飲み口

「北の誉(ほまれ)親玉」は、北海道・旭川の合同酒精が手掛けた濁り酒。「本当にうまい北海道ならではの地酒を」という思いを込めて、北海道産の米と水がふんだんに使用されています。

冷やすとまろやかでとろりとした口あたりになるのが特徴で、軽く振ると、よく混ざって濃厚に。北海道の寒冷な気候風土を生かし、ていねいに醸造した濁り酒です。

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | - |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | - |

| アルコール度数 | 14% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 北海道 |

| にごり酒の種類 | - |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | - |

| アルコール度数 | 14% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 北海道 |

秋田を代表する酒造「北鹿」の甘口にごり酒

これまでに数々の賞を受賞した経験のある、秋田県の有名酒造「北鹿(ほくしか)」によるにごり酒。白神山地や奥羽山脈といった豊かな自然のなかではぐくまれたブランド米「あきたこまち」と天然湧水が使用されています。

甘い味わいとすっきりとした口あたりが特徴です。常温か、10~15度の温度に冷やす飲み方が適しています。

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | 微発泡 |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | - |

| アルコール度数 | 16% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 秋田県 |

| にごり酒の種類 | 微発泡 |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | - |

| アルコール度数 | 16% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 秋田県 |

おしゃれなラベルが特徴の飲みやすいにごり酒

すっきりまろやかな甘い味で、アルコール度数も低めなので、濁り酒初心者も飲みやすいお酒です。

冷やしてロックで飲むのはもちろん、クセがないので日本酒のカクテルベースとして使うのもおすすめです。サイダー、フルーツビネガー、フルーツジュース、飲むヨーグルトなどいろんなものと割って楽しんでください。ラベルのデザインもおしゃれです。

※Amazonは1本、Yahooは6本セットです

※各社通販サイトの 2025年2月23日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | - |

|---|---|

| 飲み口 | やや甘口 |

| 酸味 | - |

| アルコール度数 | 13~14% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 兵庫県 |

| にごり酒の種類 | - |

|---|---|

| 飲み口 | やや甘口 |

| 酸味 | - |

| アルコール度数 | 13~14% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 兵庫県 |

イチゴスムージーのような甘いお酒

イチゴ果汁を8%も使用した優しくフレッシュな甘さが楽しめるお酒です。アルコール度数は7%と低いため、そのまま飲んでも、ミルクや炭酸とわってもおいしく楽しめます。

実はこのお酒は大関のアメリカ工場で生産されていたものが、アメリカ国内で人気となったため日本でも製造販売されたという由来を持つ逆輸入のお酒です。美味しさは世界共通のため、みんなで仲良く楽しむ際にもぴったりです。

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | 非発泡 |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | ‐ |

| アルコール度数 | 7% |

| おすすめの飲み方 | |

| 生産地 | 兵庫県 |

| にごり酒の種類 | 非発泡 |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | ‐ |

| アルコール度数 | 7% |

| おすすめの飲み方 | |

| 生産地 | 兵庫県 |

酒どころ・伏見で育ったお酒

昔から清冽な水が豊富に湧き出すことで有名な伏見は酒どころとしてもよく知られています。その伏見の地で丁寧に作られた原酒をあら絞りにして作られたのがこちらのにごり酒です。

甘く端麗な味わいのため、辛い中華料理や濃厚な味わいの焼き鳥などとも合わせやすく、料理だけでなく食後のデザートの甘いアイスクリームとも絶妙にマッチして様々なシーンで楽しめます。

※各社通販サイトの 2025年2月23日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | 非発泡 |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | 爽やか |

| アルコール度数 | 10度以上11度未満 |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 京都府 |

| にごり酒の種類 | 非発泡 |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | 爽やか |

| アルコール度数 | 10度以上11度未満 |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 京都府 |

米の食感まで味わえる濃いにごり酒

モンドセレクションも受賞している遠藤酒造場。この商品は、発酵中の酒を粗い網で濾しただけという昔ながらの製法で作っています。

お米のプチプチ感も楽しめ、半分ほどがにごっている濃いにごり酒です。甘み、酸味、苦み、旨みをすべて感じられます。生きている酒を感じる力強いTHEにごり酒を味わいたい方におすすめです。

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格

| にごり酒の種類 | 活性にごり酒(発泡) |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | しっかり |

| アルコール度数 | 16% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 長野県 |

| にごり酒の種類 | 活性にごり酒(発泡) |

|---|---|

| 飲み口 | 甘口 |

| 酸味 | しっかり |

| アルコール度数 | 16% |

| おすすめの飲み方 | 冷やして |

| 生産地 | 長野県 |

「にごり酒」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | にごり酒の種類 | 飲み口 | 酸味 | アルコール度数 | おすすめの飲み方 | 生産地 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 菊水『にごり酒 五郎八』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月23日時点 での税込価格 |

甘い濃厚な味わいを生かしカクテルにも | 活性にごり酒 | 甘口 | - | 21% | 冷やして | 新潟県 |

| 菊姫『にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

酒米の最高峰「山田錦」を使ったにごり酒 | 非発泡 | 甘口 | 穏やか | 14~15% | 冷やして | 石川県 |

| 旭酒造『獺祭 純米大吟醸 スパークリング45』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

さわやかにはじけるスパークリング | 活性にごり酒(発砲) | 甘口 | - | 15% | 冷やして | 山口県 |

| 神亀酒造『純米活性にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

上澄みと濁りを別々に楽しむにごり酒 | 活性にごり酒(微発砲) | - | しっかり | 17~18% | 冷やして | 埼玉県 |

| 酒千蔵野『川中島純米にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

武将たちも癒やされたクリーミーなにごり酒 | ー活性にごり酒(強発泡) | 甘口 | しっかり | 15~16% | 冷やして、常温 | 長野県 |

| 南部酒造場『花垣 純米にごり』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

熱燗でじんわり楽しめる甘い濁り酒 | - | - | しっかり | 14% | 冷やして、常温、ぬる燗 | 福井県 |

| 中埜酒造『國盛 にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

米のうまみを凝縮したまろやかなにごり酒 | - | - | 穏やか | 14% | 冷やして | 愛知県 |

| 渡辺酒造店『飛騨のどぶ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

どぶろくの本場・飛騨発祥の濃厚なにごり酒 | 非発砲 | 甘口 | 穏やか | 17% | 冷やして | 岐阜県 |

| 三輪酒造『白川郷 ささにごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

冷やすとすっきりとしたのどごしとキレ | ささにごり酒 | 中口 | 穏やか | 15~16% | 冷やして | 岐阜県 |

| 桃川『にごり原酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

フランスでも認められた味わい | - | 甘口 | しっかり | 20% | - | 青森県 |

| 仁井田本家『しぜんしゅにごり』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

自然の恵みが詰まった濃厚なにごり酒 | - | 甘口 | 穏やか | 16% | 冷やして、常温、ぬる燗、熱燗 | 福島県 |

| 福光屋『福正宗 純米にごり酒 しろき』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

穏やかな発泡感と米のうまさを生かした後味 | 瓶内二次発酵タイプ | 中口 | 穏やか | 16% | 冷やして | 石川県 |

| 増田徳兵衛『月の桂 京都・祝米純米大吟醸にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

ちょっとプレミアムなにごり酒を楽しむ | 活性にごり酒(発砲) | やや甘辛口 | - | 17.2% | 冷やして | 京都府 |

| 八海醸造『八海山 発泡にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

フルーティーな「八海山」のにごり酒 | 発泡 | - | 穏やか | 15% | 冷やして | 新潟県 |

| 永井酒造『水芭蕉 純米吟醸 辛口スパークリング』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

青く美しいボトルの辛口発泡にごり酒 | 瓶内二次発酵タイプ | 辛口 | - | 15% | - | 群馬県 |

| 合同酒精『北の誉 親玉』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

北の気候風土を生かしたまろやかな飲み口 | - | 甘口 | - | 14% | 冷やして | 北海道 |

| 北鹿『北あきた にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

秋田を代表する酒造「北鹿」の甘口にごり酒 | 微発泡 | 甘口 | - | 16% | 冷やして | 秋田県 |

| 小西酒造『白雪純米にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月23日時点 での税込価格 |

おしゃれなラベルが特徴の飲みやすいにごり酒 | - | やや甘口 | - | 13~14% | 冷やして | 兵庫県 |

| 大関『いちごにごり酒 果汁あふれるデザート酒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

イチゴスムージーのような甘いお酒 | 非発泡 | 甘口 | ‐ | 7% | 兵庫県 | |

| 月桂冠『にごり酒』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月23日時点 での税込価格 |

酒どころ・伏見で育ったお酒 | 非発泡 | 甘口 | 爽やか | 10度以上11度未満 | 冷やして | 京都府 |

| 遠藤酒造場『渓流どむろく』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月17日時点 での税込価格 |

米の食感まで味わえる濃いにごり酒 | 活性にごり酒(発泡) | 甘口 | しっかり | 16% | 冷やして | 長野県 |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする にごり酒の売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのにごり酒の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

にごり酒のおいしい飲み方も紹介

にごり酒は、瓶をそっと振って、底に沈んでいるおりを混ぜてから飲むのが基本です。いつもと違った味を楽しみたいときはあえておりを混ぜずに、透き通った上澄みと沈んだにごり部分を別で味わってみましょう。

また、とろとろした濃さがあるため、シンプルなロックのほか、ソーダ割りや柑橘ジュースで割ったカクテルもおいしいです。

にごり酒を保存するときの注意点

日本酒は、通常お酒を絞ったあとと瓶詰め後の2回火入れをおこなっています。その場合は、製造年月から約1年が保存期間の目安。一方、火入れをおこなっていない生のにごり酒は、約9カ月までが飲みごろです。

なお、酒造メーカーや商品ごとにことなる場合もあるため、商品ラベルをしっかり確認しましょう。開封後は、冷暗所(生タイプは冷蔵庫)で保存します。味の劣化が進みやすいため、とくに生タイプはできるだけ早めに飲み切ってください。

そのほか日本酒のおすすめ記事はこちら 【関連記事】

日本酒についてさらに知りたい場合は、こちらの記事もご覧ください。

お気に入りのにごり酒でぜいたくなひとときを

この記事では、国際唎酒師の宇津木聡子さんへの取材をもとに、にごり酒の選び方とおすすめの商品を紹介しました。にごり酒は製法や原料によってさまざまな味わいを生み出します。

ぜひ、全国各地の酒蔵のなかからお気に入りのにごり酒をみつけ、ふだんの食事や特別な日に楽しんでください。

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。