| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 重量 | 材質 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 貝印『関孫六 桧 まな板 スタンド付』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

食器洗浄機、乾燥機対応でお手入れしやすい | 幅36×奥行20×厚さ1.3cm | 460g | ヒノキ |

| Epicurean『キッチン用 カッティングボード』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

見た目が大切な方におすすめのオシャレまな板 | 幅20.3×奥行15.2×厚さ0.6cm | 240g | セルロース繊維加工品 |

| 栗原はるみ『木製丸まな板 中』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

おしゃれな自立タイプのまな板 | 約30×27.5×2cm | 約630g | 本体:四万十檜、スタンド:さくら |

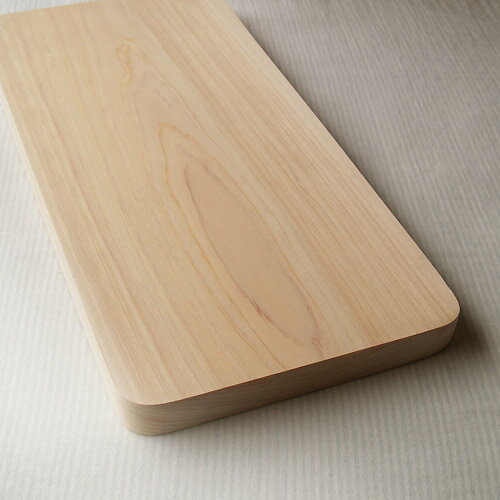

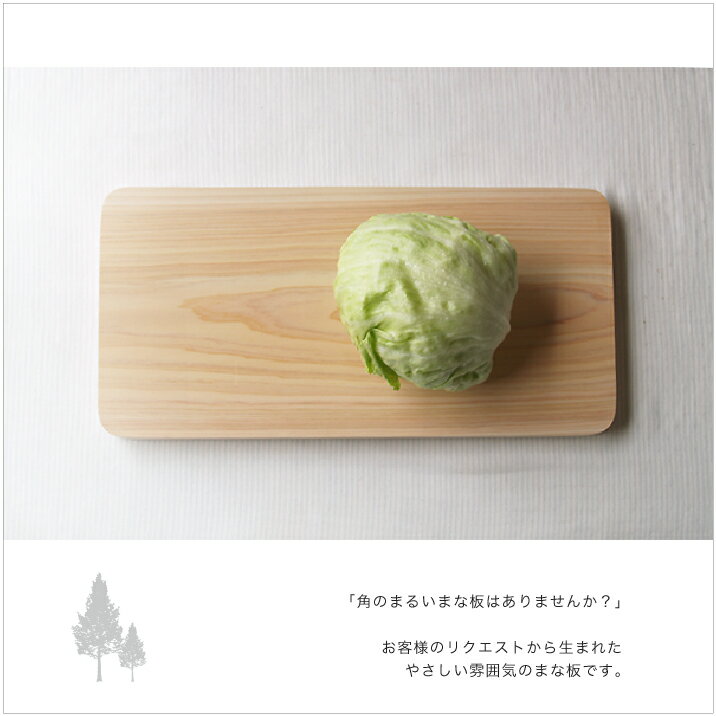

| 四国加工『かどまる(大)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

貼り合わせや繋ぎ合わせのない一枚板 | 幅43×奥行21×厚さ2.5cm | 800g~11.2kg | 国産桧(愛媛産) |

| ウメザワ『自立スタンド付き桧のまな板』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

自立スタンド付で収納・乾燥に便利な木製まな板 | 幅27×奥行28×厚さ1.5cm | 約450g | 主材:東濃桧 スタンド部:桜 |

| HANKEY『天然竹製 カッティングボード』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

便利なスタンド付き竹製まな板 | 30 x 30 cm/28×28cm/32×32cm | - | 竹 |

| 無印良品『ひのき調理板・薄型・大』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

日本のヒノキでできたまな板 | 幅36 x 奥行き24 x T1.5cm | 約550g | ひのき |

| ウメザワ『東濃ひのき 薄型軽量まな板』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

岐阜県産の上質な東濃ひのきを使用 | 幅36×奥行21×厚さ1.3cm | 約630g | 東濃ひのき |

| ダイワ産業『食器洗い乾燥機対応ひのきまな板』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

食器洗い乾燥機に対応しているひのきのまな板 | 幅21.5×奥行15.1×厚さ1.5cm | 200g | 木材, ウレタン樹脂塗装 |

| 池川木材『桧うす型まな板 M』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

軽くて使いやすい国産檜間伐材を使用 | 42×24×1.5cm | 約680g | 国産檜材 |

| TAKEMI 『竹製 まな板 3点セット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

抗菌・防臭効果のある竹製まな板 | 大33*24.1*1cm /中28*21.6*1cm /小20.3*15.2*1cm | - | 竹 |

木製まな板のメリット・デメリットとは

木製のまな板は自然素材ならではの優しい風合いと収納せずに立てかけておいてもおしゃれなのでキッチンのインテリアとしてもおすすめです。まずはメリットとデメリットをおさえて自分に木製のまな板が合うのかを見ていきましょう!

▼メリット

適度な柔らかさがあるため、包丁の刃を傷つけにくく、包丁の切れ味を保てる。また、ちゃんとお手入れをしながら使えばプラスチック系のまな板より長持ちします。

▼デメリット

自然素材を使用しているのでカビ・菌・ニオイが発生しやすい。

木製まな板の選び方 木材の種類やサイズをチェック!

木製まな板を選ぶときのポイントをご紹介します。ポイントは次のとおりです。

【1】木材の種類

【2】板の加工方法

【3】「柾目(まさめ)」と「板目(いため)」

【4】サイズ感と形状

【5】収納方法・お手入れのしやすさ

上記のポイントを押さえることで、あなたに合った商品を見つけることができます。ぜひ参考にしてみてください。

【1】木材の種類から選ぶ

イチョウ、ヒバ、ヒノキ、榧(かや)など種類が豊富な木製まな板。使われている木材によってその特徴はさまざまです。自分の求めている特徴を見定めて選ぶようにしましょう。

▼イチョウ

刃当たりがよく油分もあるため水弾きがいいですが、使用後はしっかり乾燥させる必要があるのでお手入れがきちんとできる方におすすめです。

▼ヒバ

抗菌及び消臭効果のある木材といわれており、お手入れしやすく、且つ少しいいまな板を求めている方におすすめです。

▼ヒノキ

香りもよくお手ごろな価格も多いため初心者向け。

▼榧(かや)

非常に希少な木材のため、高価ではありますが耐久性が高く長くていねいに使用したい方におすすめです。

【2】板の加工方法で選ぶ

木製のまな板にも加工方法によって特徴に違いがあります。ここでは板の加工法について説明します。

一枚板|長く使いたい方はコレ!

一枚板のまな板は耐久性を重視する方にはおすすめです。木製まな板は、表面に傷ができてもやすり等で削り取ることで長く使うことが可能です。とは言え、合板製のものは、木と木をあわせた接続部分が割れてしまうこともあります。しかし一枚板であれば継ぎ目がないのでそういった心配もせずに使うことができますよ。

また、一枚板か合板なのかの確認方法としては、まな板のサイドを見てみると分かります。合板ものは芯材と表面部分とが違う木材でできていたりと継ぎ目ができています。継ぎ目の有無をしっかり確認してから選ぶようにしましょう。

合板|お手頃なのはコレ!

高級な木材なのに値段がお手ごろな場合は、別の木材を組み合わせて作られた合板のまな板であることがあります。

数種類の木材が合わさっていたり、種類は一種でも薄い板の組み合わせだったりと製品により異なります。憧れの木材のまな板を手に入れやすい価格で購入できるのはうれしいですね。

>>>プロからのワンポイントアドバイス

板の割れや反りの差はありますが、製造方法やお手入れで変わってきます。まずは気軽に手に入れたいという方は合板で試すのもいいでしょう。

【3】「柾目(まさめ)」と「板目(いため)」をチェックしよう

年輪に対し直角に近い角度で木取りした「柾目」は、割れや節が少ない上材。年輪に対し並行に近い角度で木取りした「板目」は波型や山型の木目が現れるのが特徴です。柾目の方が丸太の年輪に対して水平にカットしている板目よりもまな板の素材としては適しています。

そのほかにも、木製のまな板を選ぶ際は木目が均一なものを意識して選ぶようにしましょう。木目がきれいなものを選ぶと水はけも良く、長持ちしやすいですよ。

【4】使い勝手にあわせてサイズ感と形状を選ぶ

木製まな板のあの分厚さに抵抗がある方も多いはず。しかし、なかには薄いものや正方形サイズのものなど、いろいろなタイプがあります。

キッチンの作業スペースに合わせてサイズを決めてもいいですし、大きな魚を捌(さば)くことが多い方は大きめのサイズを選んでもいいですね。シンクが小さいキッチンの場合は、四角いまな板よりも丸いまな板の方が洗いやすいです。

また、食べものをまな板で切ってそのままテーブルに提供できるデザインのものもあります。

>> プロからのワンポイントアドバイス

せっかく買っても、使い勝手が悪ければ愛着もわきません。自分の生活に合わせた形とサイズ感を見極めて選ぶといいでしょう。

【5】収納方法・お手入れのしやすさで選ぶ

木製まな板は、衛生的に長く使用していくためにも使用後はしっかりと乾かさなければなりません。

日陰で風通しのいい場所が最も好ましいのですが、そんなスペースはないという方も多いのではないでしょうか。

キッチンに立てかけておく方も多いですが、スタンドが付属していて自立できる商品や、持ち手がついていてフックなどに引っ掛けることができる商品もあります。

>> プロからのワンポイントアドバイス

長くお付き合いをしていくものなので、置き場所にきちんとおさまりそうなものを選びましょう。

専門家のおすすめ木製まな板 食器洗浄機や乾燥機にも対応、使い勝手抜群など

うえで紹介した木製まな板の選び方のポイントをふまえて、おすすめ商品を紹介します。

食器洗浄機、乾燥機対応でお手入れしやすい

調理器具大手メーカーの木製まな板です。同ブランドの包丁も手掛けていることから、まな板への信頼もあります。シンプルな木製のまな板ですが、スタンドつきで使用後に乾かしやすく、両端が斜めになっていて持ち上げやすい形状をしています。

家庭用食器洗浄・乾燥機対応もしており熱風や熱湯にも強い商品です。本格的だけれど、お手入れがデリケートすぎるまな板は困る……という方におすすめです。

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格

| サイズ | 幅36×奥行20×厚さ1.3cm |

|---|---|

| 重量 | 460g |

| 材質 | ヒノキ |

| サイズ | 幅36×奥行20×厚さ1.3cm |

|---|---|

| 重量 | 460g |

| 材質 | ヒノキ |

見た目が大切な方におすすめのオシャレまな板

「和」のイメージが強い木製まな板が多いなか、こちらのまな板はモダンでおしゃれなのが特徴。板自体がかたいため、音の響きが気になる方もいらっしゃるようですが、キッチンにたてかけておくなどインテリアとして見た目を重視したい方におすすめです。

また、食器洗浄機にも対応可能なので、気軽に木製まな板を使いたい方にもおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格

| サイズ | 幅20.3×奥行15.2×厚さ0.6cm |

|---|---|

| 重量 | 240g |

| 材質 | セルロース繊維加工品 |

| サイズ | 幅20.3×奥行15.2×厚さ0.6cm |

|---|---|

| 重量 | 240g |

| 材質 | セルロース繊維加工品 |

編集部が選ぶおすすめの木製まな板

おしゃれな自立タイプのまな板

有名料理家の栗原はるみ先生のブランドのまな板。良質な「四万十ひのき」で作られており、あたたかみのあるデザインが魅力。

丸いまな板は、まな板を回転させることで複数の食材を一度に切ることができたり、狭いキッチンでも使いやすいので使い勝手の良いまな板を探している人にもおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格

| サイズ | 約30×27.5×2cm |

|---|---|

| 重量 | 約630g |

| 材質 | 本体:四万十檜、スタンド:さくら |

| サイズ | 約30×27.5×2cm |

|---|---|

| 重量 | 約630g |

| 材質 | 本体:四万十檜、スタンド:さくら |

貼り合わせや繋ぎ合わせのない一枚板

四国山地で育った上質な桧の一枚板から、職人が削り出した上質なまな板です。1枚ずつ丁寧にかんな仕上げがされているので、手触りがよく、使うたびに味わい深くなります。

防腐剤や防カビ剤、塗料や接着剤などは一切使用していないので、小さなお子様のいる家庭にもおすすめです。プラスチック製のまな板とは異なりほどよく柔らかいため、包丁の当たりがよいのも特徴です。

また、角が丸く削ってあるので、安全で見た目にも優しい印象です。削りたてで届くので、桧のいい香りも楽しめます。

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格

| サイズ | 幅43×奥行21×厚さ2.5cm |

|---|---|

| 重量 | 800g~11.2kg |

| 材質 | 国産桧(愛媛産) |

| サイズ | 幅43×奥行21×厚さ2.5cm |

|---|---|

| 重量 | 800g~11.2kg |

| 材質 | 国産桧(愛媛産) |

自立スタンド付で収納・乾燥に便利な木製まな板

収納・乾燥に便利な自立スタンドが付いた木製まな板です。スタンド部分をくるっと90度回転させれば、スマートに自立させることができます。

しっかり乾燥させることで、木製まな板の持ちもよくなるでしょう。天然木材を使ったまな板は、経年による反りが心配ですが、こちらの商品は反り防止加工もしてあるので長く使えます。

オープンキッチンに置いてもインテリアとしてキッチンを演出してくれるおしゃれなデザインのまな板です。

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格

| サイズ | 幅27×奥行28×厚さ1.5cm |

|---|---|

| 重量 | 約450g |

| 材質 | 主材:東濃桧 スタンド部:桜 |

| サイズ | 幅27×奥行28×厚さ1.5cm |

|---|---|

| 重量 | 約450g |

| 材質 | 主材:東濃桧 スタンド部:桜 |

便利なスタンド付き竹製まな板

100%『竹』製なので、抗菌効果がずーっと何年も続くので清潔に使えます。肉、魚類をカットしても、色や臭いが残りません。水キレがよく、水で洗うだけでさっと汚れが落ち、立てかけておくだけですぐ乾きます。抜群の防カビ効果で、いつまでも黒ずみなく綺麗に使え、漂白も不要。

通常の木のまな板よりも丈夫で長持ちで、包丁の跡もほとんどつきません。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| サイズ | 30 x 30 cm/28×28cm/32×32cm |

|---|---|

| 重量 | - |

| 材質 | 竹 |

| サイズ | 30 x 30 cm/28×28cm/32×32cm |

|---|---|

| 重量 | - |

| 材質 | 竹 |

日本のヒノキでできたまな板

軽くお手入れしやすいようできる限り薄くした天然のヒノキをつかったまな板。ヒノキは包丁のあたりがよく、水切れも良いのが特徴です。国産のヒノキを使い、使うたびにほんのり木の良い香りに包まれます。軽くてシンプルで、手ごろなお値段と嬉しい三拍子。

木目も美しく、使うたびに風合いが増していきますよ。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| サイズ | 幅36 x 奥行き24 x T1.5cm |

|---|---|

| 重量 | 約550g |

| 材質 | ひのき |

| サイズ | 幅36 x 奥行き24 x T1.5cm |

|---|---|

| 重量 | 約550g |

| 材質 | ひのき |

岐阜県産の上質な東濃ひのきを使用

厳選された岐阜県産の上質な東濃ひのきが使用されたまな板です。

東濃ひのきが生み出す木目と独特のピンク色が美しく、使うたびに愛着が湧く一枚です。また東濃ひのきならではのよい香りや温もり、やさしい刃当たりを生かして軽く使いやすく仕上げられています。

薄型なので収納も場所を取らず、ちょっとした料理にも取り出しやすいのも嬉しいポイントです。お手頃価格なので、初めての木製まな板にもおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格

| サイズ | 幅36×奥行21×厚さ1.3cm |

|---|---|

| 重量 | 約630g |

| 材質 | 東濃ひのき |

| サイズ | 幅36×奥行21×厚さ1.3cm |

|---|---|

| 重量 | 約630g |

| 材質 | 東濃ひのき |

食器洗い乾燥機に対応しているひのきのまな板

木製まな板は手洗いによるお手入れが一般的ですが、こちらは食器洗い乾燥機に対応しているうれしい商品です。

黒ズミしがちな側面にウレタン樹脂塗装が施され、気になるカビや黒ズミの発生を抑えます。厚さは1.5cmと薄型なので、収納時も場所を取らず気軽に取り出せます。

便利なスタンド付きなので、食洗機だけではなく、自然乾燥させたいときや保管時にも重宝します。

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格

| サイズ | 幅21.5×奥行15.1×厚さ1.5cm |

|---|---|

| 重量 | 200g |

| 材質 | 木材, ウレタン樹脂塗装 |

| サイズ | 幅21.5×奥行15.1×厚さ1.5cm |

|---|---|

| 重量 | 200g |

| 材質 | 木材, ウレタン樹脂塗装 |

軽くて使いやすい国産檜間伐材を使用

木製まな板というと、分厚く重たいイメージがありますが、こちらのまな板は軽くて使いやすい国産檜間伐材を使用しているので、初めて木製まな板を使うという方でも気軽に使用できます。

また、厚さは約1.5cmと薄型なので、サッと取り出しやすいのも特徴です。肉と野菜の刻印がついているので、食材の使い分けに便利です。

こちらはMサイズですが、SサイズとLサイズもラインナップされています。

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格

| サイズ | 42×24×1.5cm |

|---|---|

| 重量 | 約680g |

| 材質 | 国産檜材 |

| サイズ | 42×24×1.5cm |

|---|---|

| 重量 | 約680g |

| 材質 | 国産檜材 |

抗菌・防臭効果のある竹製まな板

大中小、使い勝手の良い3種のサイズが揃った竹製まな板セット。竹に優れた抗菌・防臭効果があり、食材のニオイ移りも防ぎます。食品に対しても安全な素材で、バクテリアの繁殖を抑えると言われています。また、水切れが良く、乾きが早いので黒カビも発生しにくいのが特徴です。

軽量タイプで、用途に応じてサイズを選べるので便利ですね。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| サイズ | 大33*24.1*1cm /中28*21.6*1cm /小20.3*15.2*1cm |

|---|---|

| 重量 | - |

| 材質 | 竹 |

| サイズ | 大33*24.1*1cm /中28*21.6*1cm /小20.3*15.2*1cm |

|---|---|

| 重量 | - |

| 材質 | 竹 |

おすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 重量 | 材質 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 貝印『関孫六 桧 まな板 スタンド付』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

食器洗浄機、乾燥機対応でお手入れしやすい | 幅36×奥行20×厚さ1.3cm | 460g | ヒノキ |

| Epicurean『キッチン用 カッティングボード』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

見た目が大切な方におすすめのオシャレまな板 | 幅20.3×奥行15.2×厚さ0.6cm | 240g | セルロース繊維加工品 |

| 栗原はるみ『木製丸まな板 中』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

おしゃれな自立タイプのまな板 | 約30×27.5×2cm | 約630g | 本体:四万十檜、スタンド:さくら |

| 四国加工『かどまる(大)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

貼り合わせや繋ぎ合わせのない一枚板 | 幅43×奥行21×厚さ2.5cm | 800g~11.2kg | 国産桧(愛媛産) |

| ウメザワ『自立スタンド付き桧のまな板』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

自立スタンド付で収納・乾燥に便利な木製まな板 | 幅27×奥行28×厚さ1.5cm | 約450g | 主材:東濃桧 スタンド部:桜 |

| HANKEY『天然竹製 カッティングボード』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

便利なスタンド付き竹製まな板 | 30 x 30 cm/28×28cm/32×32cm | - | 竹 |

| 無印良品『ひのき調理板・薄型・大』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

日本のヒノキでできたまな板 | 幅36 x 奥行き24 x T1.5cm | 約550g | ひのき |

| ウメザワ『東濃ひのき 薄型軽量まな板』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

岐阜県産の上質な東濃ひのきを使用 | 幅36×奥行21×厚さ1.3cm | 約630g | 東濃ひのき |

| ダイワ産業『食器洗い乾燥機対応ひのきまな板』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

食器洗い乾燥機に対応しているひのきのまな板 | 幅21.5×奥行15.1×厚さ1.5cm | 200g | 木材, ウレタン樹脂塗装 |

| 池川木材『桧うす型まな板 M』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

軽くて使いやすい国産檜間伐材を使用 | 42×24×1.5cm | 約680g | 国産檜材 |

| TAKEMI 『竹製 まな板 3点セット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

抗菌・防臭効果のある竹製まな板 | 大33*24.1*1cm /中28*21.6*1cm /小20.3*15.2*1cm | - | 竹 |

各通販サイトの売れ筋ランキング まな板の売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのまな板の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

木製まな板に関するQ&A 長く使うために使い方とお手入れ方法をチェック!

木製のまな板は天然素材なので洗い方や除菌方法などをしっかり理解しておくのがベターです。毎日使うまな板だからこそ覚えておいてほしい普段の使い方や洗い方、お手入れ方法を質問形式で解答・説明していきます。

木製のまな板は、料理を開始する前に両面を水で濡らしてから使うのが、長持ちに繋がります。その際、両面びしゃびしゃにするのではなく、余計な水分は拭き取るのがポイントです。水で濡らすことで、表面に膜ができ、食材のニオイが染みつきにくくなる、食材からの汁や油によるシミが付きにくくなるという効果があります。

なお、料理中も乾燥しないように濡らしながら使いましょう。

木製のまな板は、洗ったらすぐに日陰で風通しのいいところに立てかけて乾燥させることを徹底しましょう。こうすることで、黒ずみやカビを予防することが可能です。ただし、直射日光に当ててしまうと、急激な温度変化と乾燥でせっかくの木製のまな板が割れたり反ったりしてしまいます。

製品の中には食器洗浄機や乾燥機に対応したものもありますが、対応しているか確認してから使うようにした方が無難です。また、火で炙るのもNGなので、覚えておきましょう。

木製のまな板を洗うときは基本的に洗剤はあまり使用せずにたわしのみで洗うことを意識しましょう。木目などの汚れを書き出すためにはスポンジなどの柔らかい素材ではなく硬さのあるたわしを使うことがおすすめですよ!

1. 表面を水で洗い流す

2.木目に沿ってたわしなどでこする

3.しっかりすすぎ、水を切って乾燥させる

この3つのステップを覚えておいてくださいね! お手入れに使えるおすすめの「たわし」は、下記の記事でご紹介しています。

木製のまな板の手入れをしないと、黒ずんできたりカビが発生しやすくなります。まな板を清潔に保つためには定期的な除菌が必要です。除菌の方法としては「熱湯消毒」が一番簡単! 方法としては、まな板の表面に5秒ほど熱湯をかけるだけ。

また、黒ずみが気になる場合は薄めた塩素系漂白剤(ハイターなど)を使うのが効果的です。重曹などを使って汚れを浮かして手入れするのもおすすめです。しかし、まな板によっては変色してしまうようなトラブルもあるので使用する際は十分に注意してください。

その他のキッチンツールに関するおすすめ記事はこちら! 関連記事

木製まな板で楽しく調理しよう

包丁を傷つけにくく、おしゃれなインテリアとしても映える木製まな板の選び方とおすすめ商品を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

木製であるがゆえにお手入れは少々大変ですが、包丁の切れ味を保ちながら調理できるため、特に料理好きな方はこの記事を参考にして、自分に合った商品を選んでみてくださいね。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。