| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | パソコンとの接続端子 | 音声の入力端子 | 音質 | ファンタム電源 | ハイインピーダンス | DAW付属 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ZOOM(ズーム)『オーディオインターフェース(AMS-22)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月11日時点 での税込価格 |

超軽量・超コンパクトで持ち運びが楽ちん | USB Type-C | LINE IN端子×2 | 最高24bit/96kHz | - | - | Adobe Audition、Pro Tools、Cubase、Garage Band |

| ZOOM『UAC-232』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

ゲイン調整なしでもクリアな録音再生が可能 | USB 2.0 | 2 | 32bit/192kHz | - | - | - |

| Universal Audio『VOLT 1』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月11日時点 での税込価格 |

厳選された音楽制作ソフトウェアが付属 | USB 2.0 | 2 | - | - | - | Ableton、Melodyne、UJAM Virtual Drummer ほか |

| YAMAHA(ヤマハ)『ZG01』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

没入感の高いゲーム体験が出来る | USB | モノラル(MIC/LINE):1、4極ミニ入出力(TRRS)、HDMI:2、USB :2 | - | ◯ | - | ◯ |

| BEHRINGER(ベリンガー)『UMC22 U-PHORIA』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

マイクプリ目的だけでも購入価値あり! | Thunderbolt 3 (USB Type-Cポート経由) | XLR x 2、1/4フォーン x 1(ギター用) | 16bit、32/44.1/48kHz | 1系統の高品位MIDAS設計マイクプリアンプを搭載、ファンタム電源を提供 | 対応 | behringer.comにて、プラグインなどダウンロード可能 |

| Native instruments『KOMPLETE AUDIO 2』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

低価格そしてコンパクトなサイズ感 | USB 2.0 | XLR x 2、1/4フォーン x 1 | 24bit/192kHz | 対応 | - | DAW:Ableton Live 10 Lite 、KOMPLETEインストゥルメント&エフェクトのコレクション ほか |

| audio-technica(オーディオテクニカ)『AT-UMX3』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

初心者にもおすすめ簡単オーディオインターフェイス | USB | MIC:XLR/TRSコンボジャック φ6.3mm 標準ジャック φ3.5mmステレオミニジャック | 最大192kHz/24bit | ◯ | ◯ | - |

| ZOOM(ズーム)『オーディオインターフェース(AMS-24)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

ライブ配信で役立つ機能が充実 | USB Type-C | XLR/TRS | 最高24bit/96kHz | - | - | Adobe Audition、Pro Tools、Cubase、Garage Band |

| YAMAHA(ヤマハ)『Steinberg UR22mkII』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

初心者におすすめ、付属DAWはCUBASE AI | USB Type-C(変換ケーブル付属) | MIC/LINE 1/2 端子 (XLR/TRS コンボ) x 2 | 24bit/192kHz対応 | 対応 | INPUT2を切り替えで対応 | Cubase AI ダウンロード版バンドル、iPad用の「Cubasis LE」ダウンロードバンドル |

| MOTU『MOTU M2』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

高音質で使いやすさも抜群 | USB-C×1(USB Type Aと互換) | XLR/TRSマイク/ライン/Hi-Zギター ×2 | 192kHz対応 | - | - | MOTU Performer Lite、Ableton Live 10 Lite、Big Fish Audio ほか |

| TASCAM(タスカム)『US-2X2HR』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

遅延の少ないダイレクトモニター方式を採用 | USB | XLR×2、コンボジャックTRS ライン入力 (ギター入力対応)×2、MIDI入出力端子 | 24bit/192kHz | - | - | Cubase LE/Cubasis LE 3、Sample Tank 4 SE ほか |

| Roland(ローランド)『Rubix22』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

24bit/192kHの高音質を実現 | USB2.0 Type-B | INPUT(1L、2R)端子:XLRタイプ、MIDI(IN、OUT)端子など | 192kHz | 〇 | 〇 | - |

| TASCAM(タスカム)『iXZ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

ギターもマイクも手軽にレコーディングできる | 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック | XLR/TSコンボジャック、6.3mm(1/4")モノラル標準ジャック | - | ◯ | ◯ | - |

| ZOOM(ズーム)『AMS-22』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

わずか85gのコンパクトさがウリ | USB | XLR/TRSコンボ入力、ステレオミニ仕様のLINE IN端子 | 最高24ビット/96kHz | ◯ | ◯ | - |

| RME『Fireface UCX II』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

コンパクトながら幅広い音質に対応可能 | USB 2.0 または 3.0 | XLR/TRS×2 | 24bit/96kHz(4チャンネル)、24 bit/192 kHz(2チャンネル) | - | - | - |

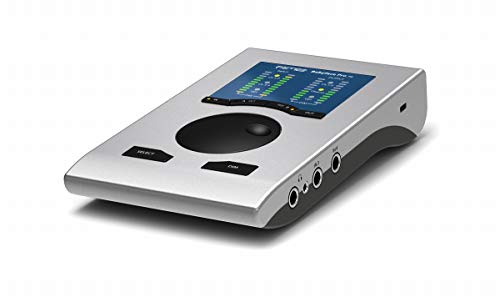

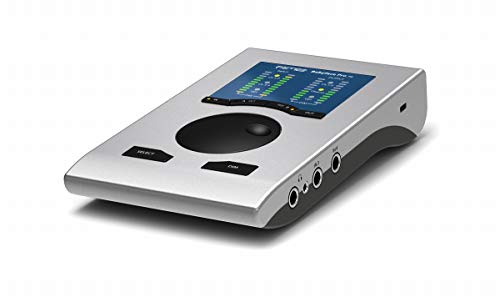

| RME『Babyface Pro FS』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

ジッターを極限まで抑制する次世代モデル | USB2.0 | Mic/Line/Instrument ×2 | 24bit/192kHz | 対応 | 対応 | なし |

| Steinberg(スタインバーグ)『IXO12 B』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

持ち運びに便利なコンパクトモデル | USB 2.0(USB Type-C) | 2 | 24bit/192kHz | 対応 | - | Cubase AI(ダウンロード版) |

| MOTU『MOTU M4』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月11日時点 での税込価格 |

良質なパーツを採用した高コスパのアイテム | USB-C×1 | XLR、TRSマイク、ライン、Hi-Zギター入力 | 192 kHz | 対応 | - | Performer Lite |

| Universal Audio『Apollo Twin X DUO/QUAD Thunderbolt 10イン/6アウト』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

多種多様なエフェクトを備えたプロ絶賛のモデル | Thunderbolt 3 (USB Type-Cポート経由) | XLR x 2 | 24bit/192kHz | - | 対応 | - |

| IK Multimedia(アイケーマルチメディア)『iRig Stream Solo』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

3系統までの音源ソースをミックスできる | 1/8インチ TRRS(CTIA 標準規格に準拠) | RCA ×2(アンバランス)Left / Right | - | ◯ | - | - |

| M-Audio(エムオーディオ)『M-Track Solo』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

48kHzまでの入力に対応 | USB | XLR/Line入力端子とLine/インストゥルメント入力端子 | 48kHz | ◯ | ◯ | ◯ |

| AUDIENT『iD4mk II』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

モニタリング機能をボタン一つで操作可能 | USB 3.0 | JFETインストルメント ×1 | 24bit/96kHz | 対応 | - | ARC フリー・バンドル・ソフトウェア&プラグイン |

| Focusrite(フォーカスライト)『Focusrite Scarlett 4i4』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

豊富な入力端子でどんな楽器もサンプリング | マイク入力:1、ライン/楽器入力:1、メインアウト(フォン):2 | 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz | ◯ | ◯ | ◯ | |

| Roland(ローランド)『Rubix24』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

24bit/192kHz対応で高音質に | Hi-Speed USB | XLR、TRS標準タイプ | 44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz | ◯ | ◯ | ◯ |

| Tc Helicon(ティーシーヘリコン)『GO XLR』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

配信のためのオールインワンモデル | USB 2.0 | 入力バランスドXLR端子x1、ライン入力ステレオミニフォーン端子x1、ヘッドフォン入力ステレオミニフォーン端子x1 | 48kHz | ◯ | ◯ | ◯ |

| MOTU『M6』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

視覚的にバランス調整がしやすいモニター搭載 | USB | 4x マイク/ライン/Hi-Z ギター コンボインプット 2x バランス 1/4インチ TRS インプット | 44.1 から192 kHz | ◯ | ◯ | ◯ |

| Universal Audio(ユニバーサルオーディオ)『Apollo Solo』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

近未来的なフォルムが特徴のコンパクトタイプ | USB-C | 1/4"メスTRSバランス(XLR/TRSコンボジャック) | 24 ビット/192 kHz | ◯ | ◯ | ◯ |

オーディオインターフェイスとは

オーディオインターフェイスとは、楽器などの音をパソコンに取り込んだり、パソコンの音をスピーカーに送るなどするためにパソコンとオーディオとをつなぎ、入出力させるための機材です。オーディオインターフェイスと接続できる機器はキーボードやギター、マイクのほか、音楽ミキサー・外部エフェクターなど、多岐にわたっており、アンプ代わりに使用することもできます。

オーディオインターフェイスを使って録音・再生時の音質向上が期待できるため、楽曲制作や録音の際に欠かせない音楽機材です。なお、その便利さから、ゲーム実況などに使用されたりもします。

オーディオインターフェイスとミキサーの違い

ミキサーと混同されることが多いオーディオインターフェイスですが、両者には明確な役割の違いがあります。

オーディオインターフェイスはアナログ音源をデジタル音源に変換してPCに取り込むもので、例えばギターやドラムスなどの演奏をデジタル音声に変換し、PC内部で音楽データとして取り扱うことが出来るようになります。

それに対しミキサーは複数の音声をミックスして配信などを行うもので、例えば複数人の歌声を一つにまとめて流す、バンドの演奏をセッションごとにミックスするなどの機能を持っています。ミキサーの中にはオーディオインターフェイスの機能が内蔵されているものもあるため、こちらが混同しやすくなる原因です。

タイプ別診断で発見!あなたにぴったりのオーディオインターフェイスは?

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ

ひと口にオーディオインターフェースと言っても、配信向け、音質重視など実にさまざま。自分の目的に合うオーディオインターフェースをしっかり探すことが大事です。

診断チャートで簡単チェック!

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ

自分に合ったオーディオインターフェースがどんなものか分かったら、下記から詳しい説明をチェックして商品選びの参考にしてみましょう。

A:【ゲームやYoutube、SNSなどに配信したい】配信・実況向け

ゲームやYoutube、SNSなどの配信で使いたいということであれば、ループバック機能やボイスエフェクターを搭載しているかどうかをチェックしましょう。

ループバックがあれば、PCで再生中のBGMが配信中に流せる

ループバックとは、PCの再生音を配信に流すために使われる機能で、主にトークやゲーム配信をしている間、PCで再生しているBGMを配信に流すために使用されます。

ライブ配信はPCに入力した音声しか流すことができませんが、この機能があれば、PC内部で流れている別の音源を同時に再生できるため、配信の幅が広がります。

最近では配信ソフトにこの機能が付いていることもあるため、使用予定の配信ソフトの仕様も確認しておきましょう。

ボイスエフェクターはリアルタイムで音声の変更などが可能に

Vtuberなどの配信形態を考えている方は、ボイスエフェクター機能もチェック。リアルタイムで声質を男声から女声に変換したり、ピッチを変えて印象を強めたりが可能です。

好きな効果音をボタン一つで再生できる機能も合わせれば、多彩な配信を手軽に行うことができるでしょう。

B:【ギターやベースに使いたい】フォーン端子付き

フォーン端子とは、3.5mmのイヤホン端子よりも大きい音響機器に使用されている端子です。オスをフォーンプラグ、メスをフォーンジャックと言います。3.5mm端子をミニプラグというのに対し、標準プラグと言われることもあります。ギターやベース、ドラムスなどの音響機器を入力する際に使用します。

こういった楽器はHi-z機器(ハイインピーダンス(信号が弱い))なので、Hi-z表記のあるフォーン端子意外だと音量が安定しないなどの弊害があります。

C:【マイクを使いたい】キャノン端子付き

キャノン端子とはXLR端子とも呼ばれるコネクタです。長いケーブルでも音質の劣化やノイズが少なく、現在もプロオーディオの現場で使用されており、高品質なマイクを接続するのに必須になります。

自分が使うマイクの端子を確認し、XLR端子を使用しているのであれば、オーディオインターフェイスで入力ができるかどうかのチェックが必要です。

D:【MIDIキーボードを使いたい】MIDI端子付き

MIDIとは「Musical Instruments Digital Interface」の略で、電子キーボードやシンセサイザーなどの機器を接続するための端子です。こちらは統一規格になっているため、メーカーごとに違いなどはありません。

上記の楽器を接続するためには、このMIDI端子が付いていることが前提になります。

E:【複数の機材を使いたい】コンボジャック付き

ギターやベース、マイクなど、さまざまな機材を使う予定なら、中央に標準フォーン端子、外側にキャノン端子を接続できるコンボジャック付きモデルが欠かせません。

コンボジャック付きなら、上記のギターやベースマイクなどから使う機材・種類が変更になったとしても1台のオーディオインターフェースで対応可能です。複数のコンボジャックを搭載したモデルも豊富なので、必要な数を考慮して選ぶといいでしょう。

F:【音にこだわりたい】サンプルレートや量子化ビット数の確認を

音にこだわりたいのであれば、ハイレゾを検討してみましょう。ここからは、ハイレゾに必要なサンプルレートや量子化ビット数をご紹介します。

サンプルレートは96~192kHzがハイレゾ音源向き

サンプルレートとは、音波を取り込んでデジタルオーディオに変換する速度を指します。サンプリング周波数という呼び方をする場合もあり、kHzで表されます。

この速度が速ければ速いほど録音に変換されるデータが多くなり、ハイレゾ音源での収録を行うのであれば96kHz・192kHz対応モデルを用意しましょう。その場にいるような臨場感まで録音することができます。

量子化ビット数は24Bit以上を。音質重視なら32bit!

量子化ビット数とは、アナログ信号をデジタル信号に変換する際に、信号の振幅の大きさを何段階で表すかを示す値で、Bitで表されます。24Bitなら、音質の低下も気にすることなく録音・編集できます。

また、より高音質なサウンドを望むなら32Bit対応モデルもあるので、検討してみましょう。

こちらのポイントもチェック! おさえておきたいそのほかの選び方

上記の診断チャートの補足として、そのほかのオーディオインターフェースの基本的な選び方も見ていきましょう。ポイントは下記です。

【1】デバイスの性能

【2】オールマイティ端子やファンタム電源の有無

【3】はじめての楽曲制作ならDAW付属モデルを

【1】デバイスの性能も確認

この他にも、接続するPCがオーディオインターフェイスの必要要件を満たしているかも重要です。

WindowsやMac、モバイルデバイスであれば、AndroidやiOSなどのOSに対応しているかどうか、CPUなどのスペックが大丈夫か、入力するUSB端子、Thunderbolt端子はきちんとサポートされているかどうかなどを事前に確認しましょう。

デバイスの性能が悪いようであれば、買い替えなども検討しなければなりません。

【2】オールマイティ端子やファンタム電源の有無

さまざまな楽器や音響機器を入力したい場合、コンボジャックと呼ばれるオールマイティ端子が付いていると便利。こちらがついていれば、標準ジャックとXLR端子の両方に対応できます。

コンデンサーマイクを使用するのであれば、ファンタム電源の有無もチェック。マイクに電源供給を行うことができ、使用できるマイクの幅が広がります。

【3】はじめての楽曲制作ならDAW付属モデルを

DTMをはじめて扱うなら、録音・打ち込み・編集・仕上げなどができるようになるDAW(Digital Audio Workstation)付属モデルを選ぶと、購入後すぐに楽曲制作ができるようになります。

ただ、付属版には機能制限されている場合もあるので、ある程度慣れてきたら機能制限されていないDAWを用意しましょう。

【目的別】おすすめのオーディオインターフェイス

ここからは、診断チャートで調べたタイプ別に、おすすめのオーディオインターフェースを厳選して紹介します!

【配信・実況向け】ゲームやVtuberなど

超軽量・超コンパクトで持ち運びが楽ちん

ポケットサイズで重さもわずか85gしかない、超コンパクト設計のオーディオ・インターフェイスです。Windows/Mac/iOS/Androidに対応しているため、スマホでもタブレットでも動作可能。

ダイレクトモニター機能を使うと、パソコンを使わずともヘッドフォンなどから直接音声をモニターできます。また、USBバスパワー駆動に対応しており、パソコンとUSB接続する際には別で電源を用意する必要がないのも便利です。

※各社通販サイトの 2025年2月11日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB Type-C |

|---|---|

| 音声の入力端子 | LINE IN端子×2 |

| 音質 | 最高24bit/96kHz |

| ファンタム電源 | - |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | Adobe Audition、Pro Tools、Cubase、Garage Band |

| パソコンとの接続端子 | USB Type-C |

|---|---|

| 音声の入力端子 | LINE IN端子×2 |

| 音質 | 最高24bit/96kHz |

| ファンタム電源 | - |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | Adobe Audition、Pro Tools、Cubase、Garage Band |

ゲイン調整なしでもクリアな録音再生が可能

レコーディングからポッドキャスト収録まで、ゲイン調整なしで行えるオーディオインターフェイス。デュアルAD&32bitフロート技術を搭載し、音割れのないクリアなサウンドを録音再生することができます。

プリアンプも同社のプロフェッショナルラインと同等のものを採用し、高品質なオーディオを実現。演奏や配信をする方にとって頼もしい味方になるでしょう。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB 2.0 |

|---|---|

| 音声の入力端子 | 2 |

| 音質 | 32bit/192kHz |

| ファンタム電源 | - |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | - |

| パソコンとの接続端子 | USB 2.0 |

|---|---|

| 音声の入力端子 | 2 |

| 音質 | 32bit/192kHz |

| ファンタム電源 | - |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | - |

厳選された音楽制作ソフトウェアが付属

音楽制作ツールやプラグインなど、制作に最適な選りすぐりのオーディオソフトウェアが付属。AbletonやMelodyneといった多数のソフトウェアに対応しているだけでなく、ボーカルやギターを簡単に録音することも。

頑丈で少しレトロなボディとなっているので、外出先でのモバイル録音や雰囲気を重視したホームレコーディングのお供としても最適です。

※各社通販サイトの 2025年2月11日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB 2.0 |

|---|---|

| 音声の入力端子 | 2 |

| 音質 | - |

| ファンタム電源 | - |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | Ableton、Melodyne、UJAM Virtual Drummer ほか |

| パソコンとの接続端子 | USB 2.0 |

|---|---|

| 音声の入力端子 | 2 |

| 音質 | - |

| ファンタム電源 | - |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | Ableton、Melodyne、UJAM Virtual Drummer ほか |

没入感の高いゲーム体験が出来る

ヤマハのゲームプレイ&ボイスチャットのために設計された、全く新しいオーディオミキサーです。ゲームの音声や自分のマイク、チャットの相手の音声を自動で調節し、聞きやすくしてくれるのが特徴。

ゲームの音声も自キャラの音や環境音をそれぞれ自在に調整することができるため、展開を有利に運ぶことが可能です。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB |

|---|---|

| 音声の入力端子 | モノラル(MIC/LINE):1、4極ミニ入出力(TRRS)、HDMI:2、USB :2 |

| 音質 | - |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | ◯ |

| パソコンとの接続端子 | USB |

|---|---|

| 音声の入力端子 | モノラル(MIC/LINE):1、4極ミニ入出力(TRRS)、HDMI:2、USB :2 |

| 音質 | - |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | ◯ |

【フォーン端子】ギーター・ベースに

マイクプリ目的だけでも購入価値あり!

『UMC22』はオーディオインターフェイスでも、もっともシンプルで安い価格帯です。

この下のグレードにさらに安い価格の「UM2」が存在しますが、出力がRCAしかなく、「MIDAS(マイダス)」というイギリスの老舗オーディオコンソールメーカーブランドのマイクプリが未搭載なので、ボーカル録音や楽器を録音するのであれば『UMC22』以上のモデルがおすすめです。

また、このオーディオインターフェイスにはDAWが付属していないので、別途用意する必要があります。そのため最初は『Studio One 4 Prime』『Cakewalk by BandLab』など、無料で入手可能なDAWを使うといいでしょう。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | Thunderbolt 3 (USB Type-Cポート経由) |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR x 2、1/4フォーン x 1(ギター用) |

| 音質 | 16bit、32/44.1/48kHz |

| ファンタム電源 | 1系統の高品位MIDAS設計マイクプリアンプを搭載、ファンタム電源を提供 |

| ハイインピーダンス | 対応 |

| DAW付属 | behringer.comにて、プラグインなどダウンロード可能 |

| パソコンとの接続端子 | Thunderbolt 3 (USB Type-Cポート経由) |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR x 2、1/4フォーン x 1(ギター用) |

| 音質 | 16bit、32/44.1/48kHz |

| ファンタム電源 | 1系統の高品位MIDAS設計マイクプリアンプを搭載、ファンタム電源を提供 |

| ハイインピーダンス | 対応 |

| DAW付属 | behringer.comにて、プラグインなどダウンロード可能 |

低価格そしてコンパクトなサイズ感

オーディオインターフェイスとして必要な機能は全て備えつつ、MASCHINE Essentials、MONARK、NI製エフェクトなど、音楽制作に必要なソフトウェアが付属されています。

また、DAWの決定版『Ableton Live 10 Lite』も付属しており、今すぐこれ一台で音楽制作が可能なミュージシャンにとってはとても使い勝手のよいインターフェイス。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB 2.0 |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR x 2、1/4フォーン x 1 |

| 音質 | 24bit/192kHz |

| ファンタム電源 | 対応 |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | DAW:Ableton Live 10 Lite 、KOMPLETEインストゥルメント&エフェクトのコレクション ほか |

| パソコンとの接続端子 | USB 2.0 |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR x 2、1/4フォーン x 1 |

| 音質 | 24bit/192kHz |

| ファンタム電源 | 対応 |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | DAW:Ableton Live 10 Lite 、KOMPLETEインストゥルメント&エフェクトのコレクション ほか |

【キャノン端子】マイクに

初心者にもおすすめ簡単オーディオインターフェイス

初心者~経験豊富なストリーマーや、高音質を求めるミュージシャンにもおすすめできるオーディオテクニカの製品です。「AT2020」をはじめとする、オーディオテクニカのマイクロホンに最適になるよう設計されており、ノイズに強いクリアな音質を実現しています。

最大で192kHz/24bitの高音質に対応しているので、手軽に高解像度の配信やレコーディングが行えます。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB |

|---|---|

| 音声の入力端子 | MIC:XLR/TRSコンボジャック φ6.3mm 標準ジャック φ3.5mmステレオミニジャック |

| 音質 | 最大192kHz/24bit |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | - |

| パソコンとの接続端子 | USB |

|---|---|

| 音声の入力端子 | MIC:XLR/TRSコンボジャック φ6.3mm 標準ジャック φ3.5mmステレオミニジャック |

| 音質 | 最大192kHz/24bit |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | - |

ライブ配信で役立つ機能が充実

Windows/Mac/iOS/Androidに対応した、2イン/4アウトのオーディオ・インターフェースです。手のひらサイズで持ち運びも楽々。

STREAMINGモードを使用すれば、音声をステレオミックスして配信することが可能です。また、LOOPBACKスイッチをオンにすることで、AMS-24に入力された音声とパソコンから再生された音声をミックスし、再度パソコンに入力することもできます。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB Type-C |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR/TRS |

| 音質 | 最高24bit/96kHz |

| ファンタム電源 | - |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | Adobe Audition、Pro Tools、Cubase、Garage Band |

| パソコンとの接続端子 | USB Type-C |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR/TRS |

| 音質 | 最高24bit/96kHz |

| ファンタム電源 | - |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | Adobe Audition、Pro Tools、Cubase、Garage Band |

初心者におすすめ、付属DAWはCUBASE AI

『UR22mkII』は価格、機能ともにもっともスタンダードなオーディオインターフェイスと言えるでしょう。

エントリーモデルでいうとPreSonus、Focusrite、Roland、TASCAMなどからも同価格帯の製品が販売されていますが、機能や音質に大きな差は感じられません。

選ぶ基準としては、バンドルされているDAWやプラグインが多少異なるので、そういったところから判断するといいでしょう。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB Type-C(変換ケーブル付属) |

|---|---|

| 音声の入力端子 | MIC/LINE 1/2 端子 (XLR/TRS コンボ) x 2 |

| 音質 | 24bit/192kHz対応 |

| ファンタム電源 | 対応 |

| ハイインピーダンス | INPUT2を切り替えで対応 |

| DAW付属 | Cubase AI ダウンロード版バンドル、iPad用の「Cubasis LE」ダウンロードバンドル |

| パソコンとの接続端子 | USB Type-C(変換ケーブル付属) |

|---|---|

| 音声の入力端子 | MIC/LINE 1/2 端子 (XLR/TRS コンボ) x 2 |

| 音質 | 24bit/192kHz対応 |

| ファンタム電源 | 対応 |

| ハイインピーダンス | INPUT2を切り替えで対応 |

| DAW付属 | Cubase AI ダウンロード版バンドル、iPad用の「Cubasis LE」ダウンロードバンドル |

高音質で使いやすさも抜群

高価格帯にも採用されるESS Sabre32 Ultra DACテクノロジーを搭載したモデルで、DTMを始める方に最適です。視認性に優れたフルカラーLCDディスプレイも装備しており、分かりやすく詳細なレベルメーターで設定もラクラク!

簡単に操作できるオーディオ・インターフェイスの中でも、高音質のものが欲しい方にオススメです。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB-C×1(USB Type Aと互換) |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR/TRSマイク/ライン/Hi-Zギター ×2 |

| 音質 | 192kHz対応 |

| ファンタム電源 | - |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | MOTU Performer Lite、Ableton Live 10 Lite、Big Fish Audio ほか |

| パソコンとの接続端子 | USB-C×1(USB Type Aと互換) |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR/TRSマイク/ライン/Hi-Zギター ×2 |

| 音質 | 192kHz対応 |

| ファンタム電源 | - |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | MOTU Performer Lite、Ableton Live 10 Lite、Big Fish Audio ほか |

【MIDI端子】電子楽器の演奏に

遅延の少ないダイレクトモニター方式を採用

比較的お手頃で入門用に最適なオーディオインターフェイス。192kHz対応かつ複数のソフトウェアも付属しており、音楽制作に必要な機能はおおよそ揃っているのが嬉しいポイントです。

また、こちらのモデルではパソコンに伝送する前に信号が分岐するダイレクトモニター方式を採用。遅延が少なく、歌唱中や演奏時に違和感を感じにくい設計になっています。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR×2、コンボジャックTRS ライン入力 (ギター入力対応)×2、MIDI入出力端子 |

| 音質 | 24bit/192kHz |

| ファンタム電源 | - |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | Cubase LE/Cubasis LE 3、Sample Tank 4 SE ほか |

| パソコンとの接続端子 | USB |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR×2、コンボジャックTRS ライン入力 (ギター入力対応)×2、MIDI入出力端子 |

| 音質 | 24bit/192kHz |

| ファンタム電源 | - |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | Cubase LE/Cubasis LE 3、Sample Tank 4 SE ほか |

24bit/192kHの高音質を実現

Windows・Macを使った本格的な音楽制作から、iPhone/iPadでのモバイルレコーディングにも対応したオーディオインターフェース。新開発の高品位プリアンプを搭載し、24bit/192kHzの高音質を実現しました。

MIDI入出力端子もあり、電子ピアノやキーボードなどのUSB端子が搭載されていない電子楽器でも接続可能です。頑丈なメタルボディは、安心して持ち運びできるだけでなく、ノイズの原因になる電磁波を遮断してくれます。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB2.0 Type-B |

|---|---|

| 音声の入力端子 | INPUT(1L、2R)端子:XLRタイプ、MIDI(IN、OUT)端子など |

| 音質 | 192kHz |

| ファンタム電源 | 〇 |

| ハイインピーダンス | 〇 |

| DAW付属 | - |

| パソコンとの接続端子 | USB2.0 Type-B |

|---|---|

| 音声の入力端子 | INPUT(1L、2R)端子:XLRタイプ、MIDI(IN、OUT)端子など |

| 音質 | 192kHz |

| ファンタム電源 | 〇 |

| ハイインピーダンス | 〇 |

| DAW付属 | - |

【コンボジャック付き】複数の機材も1台で対応可能

ギターもマイクも手軽にレコーディングできる

TASCAMの小型で、お手軽にレコーディングが行えるオーディオインターフェイスです。

この小ささ、この価格でファントム電源に対応しており、スマホのイヤホン端子に接続するだけで、手軽にレコーディングをすることが可能。配信や動画作成にすぐ利用できます。

単三電池で動作するというのも簡単で良いですね。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR/TSコンボジャック、6.3mm(1/4")モノラル標準ジャック |

| 音質 | - |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | - |

| パソコンとの接続端子 | 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR/TSコンボジャック、6.3mm(1/4")モノラル標準ジャック |

| 音質 | - |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | - |

わずか85gのコンパクトさがウリ

ポケットサイズのわずか85gのコンパクトさを備えながらも本格的なDTMが出来るZOOMのオーディオインターフェイスです。

この大きさで最高24ビット/96kHzのハイレゾ相当音質に対応しているため、音質も侮れません。マイクとギター両対応出来るコンボジャックとL/R端子を搭載しており、幅広い入力が可能なのもポイントです。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR/TRSコンボ入力、ステレオミニ仕様のLINE IN端子 |

| 音質 | 最高24ビット/96kHz |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | - |

| パソコンとの接続端子 | USB |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR/TRSコンボ入力、ステレオミニ仕様のLINE IN端子 |

| 音質 | 最高24ビット/96kHz |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | - |

【高音質モデル】ハイレゾ音源に対応

コンパクトながら幅広い音質に対応可能

最大で24 bit/192 kHzの音質に対応できる、コンパクト設計のオーディオインターフェイスです。SeadyClock FS回路を搭載しており、すべてのクロック・モードにおいて高品質なアナログ・コンバージョンを提供しています。

また、コンピュータに接続しなくても、USBへダイレクトに録音することが可能。さらに、クラス・コンプライアント・モードをアクティブにすれば、iPhoneやiPadに接続して利用することもできます。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB 2.0 または 3.0 |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR/TRS×2 |

| 音質 | 24bit/96kHz(4チャンネル)、24 bit/192 kHz(2チャンネル) |

| ファンタム電源 | - |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | - |

| パソコンとの接続端子 | USB 2.0 または 3.0 |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR/TRS×2 |

| 音質 | 24bit/96kHz(4チャンネル)、24 bit/192 kHz(2チャンネル) |

| ファンタム電源 | - |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | - |

ジッターを極限まで抑制する次世代モデル

ジッターを1000兆分の1秒レベルで抑制するなど、RMEの最新技術が詰め込まれたモバイル・オーディオ・インターフェイス。

デジタルコンバージョンでのデータの損失や音質の劣化もほとんど無く、クリアな音像で録音からミックスまで精密に行える点も魅力的です。直感的かつ効率よく操作できるようになっており、より快適な録音環境を整えたい方にオススメです。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB2.0 |

|---|---|

| 音声の入力端子 | Mic/Line/Instrument ×2 |

| 音質 | 24bit/192kHz |

| ファンタム電源 | 対応 |

| ハイインピーダンス | 対応 |

| DAW付属 | なし |

| パソコンとの接続端子 | USB2.0 |

|---|---|

| 音声の入力端子 | Mic/Line/Instrument ×2 |

| 音質 | 24bit/192kHz |

| ファンタム電源 | 対応 |

| ハイインピーダンス | 対応 |

| DAW付属 | なし |

持ち運びに便利なコンパクトモデル

軽量&コンパクトなオーディオインターフェース。バッグに入れて持ち歩きやすく、外出先での録音やライブでの使用に便利です。

最大24bit/192kHzと高い解像度を実現しており、音質を重視したい方にもおすすめできます。高性能なマイクプリアンプの搭載により、かすかなディティールも逃しません。レイテンシーフリーのダイレクトモニタリングによって遅延を気にせず演奏に集中することができます。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB 2.0(USB Type-C) |

|---|---|

| 音声の入力端子 | 2 |

| 音質 | 24bit/192kHz |

| ファンタム電源 | 対応 |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | Cubase AI(ダウンロード版) |

| パソコンとの接続端子 | USB 2.0(USB Type-C) |

|---|---|

| 音声の入力端子 | 2 |

| 音質 | 24bit/192kHz |

| ファンタム電源 | 対応 |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | Cubase AI(ダウンロード版) |

良質なパーツを採用した高コスパのアイテム

通常なら高価格帯のアイテムに使われるパーツを使用していながら、比較的お手頃な価格で手に入るコスパの良いオーディオ・インターフェイスです。

良質なパーツを使用したことにより、超高音質や視認性の高さ、低レイテンシーなどを実現。Mac / PC / iOSでの接続互換でき、ハイスピード通信を可能としています。

※各社通販サイトの 2025年2月11日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB-C×1 |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR、TRSマイク、ライン、Hi-Zギター入力 |

| 音質 | 192 kHz |

| ファンタム電源 | 対応 |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | Performer Lite |

| パソコンとの接続端子 | USB-C×1 |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR、TRSマイク、ライン、Hi-Zギター入力 |

| 音質 | 192 kHz |

| ファンタム電源 | 対応 |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | Performer Lite |

多種多様なエフェクトを備えたプロ絶賛のモデル

最新モデル『Apollo Twin X』では、起動エフェクト数の異なる「DUO」「QUAD」の2製品がラインナップ。QUADのほうがエフェクト数がより多いモデルです。今回紹介している『AROOW』同様、DSPプロセッサ内蔵で 海外有名エンジニアも絶賛のマイクプリアンプエミュレーション搭載。使用マシンの CPU を気にせず、ミックスからマスタリングまでおこなえる数々のエフェクトが魅力です。

また、『AROOW』との主な違いはインプット数が最大10チャンネルも使用できること(8ch分は別途IFが必要)。モニターコントローラーとして必須のDIMやトークバック機能もあり、レコーディングにおいてとても心強い存在です。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | Thunderbolt 3 (USB Type-Cポート経由) |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR x 2 |

| 音質 | 24bit/192kHz |

| ファンタム電源 | - |

| ハイインピーダンス | 対応 |

| DAW付属 | - |

| パソコンとの接続端子 | Thunderbolt 3 (USB Type-Cポート経由) |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR x 2 |

| 音質 | 24bit/192kHz |

| ファンタム電源 | - |

| ハイインピーダンス | 対応 |

| DAW付属 | - |

【価格帯別】おすすめのオーディオインターフェイス

価格帯別におすすめのオーディオインターフェースを紹介していきます。1万円未満、1万~4万円程度、5万円以上に分けているので、予算に応じた商品をチェックしてみてください。

【1万円未満】初心者向け

3系統までの音源ソースをミックスできる

iRig Stream SoloはiPhone、iPad、Android用の手頃なストリーミング・オーディオインターフェースです。手のひらサイズでステレオ音源とマイク入力、デバイスのオーディオ再生の3つの音源をミックスして配信に乗せることができます。

そのため、いつでもどこでもストリームを行うことが可能。乾電池二本で使用できるお手軽さもポイントです。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | 1/8インチ TRRS(CTIA 標準規格に準拠) |

|---|---|

| 音声の入力端子 | RCA ×2(アンバランス)Left / Right |

| 音質 | - |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | - |

| パソコンとの接続端子 | 1/8インチ TRRS(CTIA 標準規格に準拠) |

|---|---|

| 音声の入力端子 | RCA ×2(アンバランス)Left / Right |

| 音質 | - |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | - |

48kHzまでの入力に対応

この価格帯の中でも、さまざまな機器に対応できるお手軽なオーディオインターフェイスです。入力だけでなく、3.5mmのイヤホン出力端子搭載で、入力音源のモニタリングも楽に行うことができます。

3つのバーチャルインストルメント、80以上のオーディオFXプラグイン、2GBのサンプル/ループサウンド、VSTプラグインなど、制作の幅を広げるサウンドコンテンツも収録。購入してすぐに創作活動に入れます。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR/Line入力端子とLine/インストゥルメント入力端子 |

| 音質 | 48kHz |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | ◯ |

| パソコンとの接続端子 | USB |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR/Line入力端子とLine/インストゥルメント入力端子 |

| 音質 | 48kHz |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | ◯ |

【1万~4万円程度】コスパ重視モデルも

モニタリング機能をボタン一つで操作可能

プロ向けのコンソールと同等のClass-A マイク・プリアンプを採用し、高品質なサウンドを実現。ノイズや歪みも大きく低減されており、コスパの高いモデルです。

モニタリング機能もiDボタンに登録すれば素早く操作できるため、ユーザビリティも抜群。配信やポッドキャストでよく使用されるループバック機能も搭載されているため、配信・音楽制作のいずれでも活躍してくれるでしょう。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB 3.0 |

|---|---|

| 音声の入力端子 | JFETインストルメント ×1 |

| 音質 | 24bit/96kHz |

| ファンタム電源 | 対応 |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | ARC フリー・バンドル・ソフトウェア&プラグイン |

| パソコンとの接続端子 | USB 3.0 |

|---|---|

| 音声の入力端子 | JFETインストルメント ×1 |

| 音質 | 24bit/96kHz |

| ファンタム電源 | 対応 |

| ハイインピーダンス | - |

| DAW付属 | ARC フリー・バンドル・ソフトウェア&プラグイン |

豊富な入力端子でどんな楽器もサンプリング

フォーカスライトの豊富な入出力に対応したオーディオインターフェイスです。それぞれ4つの入出力に対応しており、どんな楽器やデバイスも入力できるほか、豊富な出力端子で配信をしながら同時にモニタリングを行うなども可能。

創作活動の幅が広がる製品となっています。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | |

|---|---|

| 音声の入力端子 | マイク入力:1、ライン/楽器入力:1、メインアウト(フォン):2 |

| 音質 | 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | ◯ |

| パソコンとの接続端子 | |

|---|---|

| 音声の入力端子 | マイク入力:1、ライン/楽器入力:1、メインアウト(フォン):2 |

| 音質 | 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | ◯ |

24bit/192kHz対応で高音質に

オーディオインターフェイスで多くのシェアを獲得している、ローランドのエントリークラス製品です。エントリークラスと言っても、入力から出力まで徹底した低ノイズ設計、視認性の高いインジケーターなど、さまざまなシチュエーションに対応する機能を、コンパクトに収めているのが特徴。

ハイレゾ音源にも対応しているので、DTMやレコーディングにもうってつけです。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | Hi-Speed USB |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR、TRS標準タイプ |

| 音質 | 44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | ◯ |

| パソコンとの接続端子 | Hi-Speed USB |

|---|---|

| 音声の入力端子 | XLR、TRS標準タイプ |

| 音質 | 44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | ◯ |

【5万円以上】本格派に

配信のためのオールインワンモデル

オーディオミキシング用の超高速USB接続を4チャンネル備えたオーディオインターフェイスです。

音声エフェクトが豊富で、EQ、コンプレッション、ディエッサー、 ゲーティングコントロールなどで音声を調節。USBを含めた豊富な入力端子でどんな配信も自在に行うことができます。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB 2.0 |

|---|---|

| 音声の入力端子 | 入力バランスドXLR端子x1、ライン入力ステレオミニフォーン端子x1、ヘッドフォン入力ステレオミニフォーン端子x1 |

| 音質 | 48kHz |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | ◯ |

| パソコンとの接続端子 | USB 2.0 |

|---|---|

| 音声の入力端子 | 入力バランスドXLR端子x1、ライン入力ステレオミニフォーン端子x1、ヘッドフォン入力ステレオミニフォーン端子x1 |

| 音質 | 48kHz |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | ◯ |

視覚的にバランス調整がしやすいモニター搭載

高級オーディオインターフェイスメーカーとして名を馳せているMOTUの製品です。数十万円クラスのオーディオインターフェースで使用されるESS Sabre32 Ultra DACを惜しみなく採用。

ノイズも少なく高音質を楽しむことが可能です。バランスが見やすいフルカラーディスプレイを搭載しているので、視覚的に出力の調整がしやすいのもポイントになります。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB |

|---|---|

| 音声の入力端子 | 4x マイク/ライン/Hi-Z ギター コンボインプット 2x バランス 1/4インチ TRS インプット |

| 音質 | 44.1 から192 kHz |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | ◯ |

| パソコンとの接続端子 | USB |

|---|---|

| 音声の入力端子 | 4x マイク/ライン/Hi-Z ギター コンボインプット 2x バランス 1/4インチ TRS インプット |

| 音質 | 44.1 から192 kHz |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | ◯ |

近未来的なフォルムが特徴のコンパクトタイプ

UNIVERSAL AUDIOのアルミ筐体がおしゃれな高機能オーディオインターフェイスです。高機能ながらもコンパクトになっており、どこでも手軽にレコーディングや配信を行うことができるのがポイント。

モニター搭載で、簡単に入出力の調整が行えるのも利点です。

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| パソコンとの接続端子 | USB-C |

|---|---|

| 音声の入力端子 | 1/4"メスTRSバランス(XLR/TRSコンボジャック) |

| 音質 | 24 ビット/192 kHz |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | ◯ |

| パソコンとの接続端子 | USB-C |

|---|---|

| 音声の入力端子 | 1/4"メスTRSバランス(XLR/TRSコンボジャック) |

| 音質 | 24 ビット/192 kHz |

| ファンタム電源 | ◯ |

| ハイインピーダンス | ◯ |

| DAW付属 | ◯ |

【ユーザーが選んだ】イチオシ商品

ここでは、みんながおすすめする「オーディオインターフェイス」だけを紹介します。商品の口コミはもちろん、コスパや機能性、使いやすさといった評価ポイントも聞いてみたので、各項目にも注目して商品選びの参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事後半にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

初心者にはベストバイ!

もっと高価な製品と比べるとノイズの入り方や音域が劣るものの、おそらくいろんなオーディオ製品を触ったことがある人にしか違いがわからないと思えるほどに高品質で、高コスパな商品です。初心者にはベストバイです。(N.M.さん/女性/37歳/主婦)

【デメリットや気になった点】

ポップガードの角度をもう少し調整できたら最高。マイクとオーディオインターフェースについて文句はありません。(N.M.さん/女性/37歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者

ライブ配信で使うならコレ!

音質がよくて、細かい調整もお手の物。使い方がわからないなら、YouTubeを見れば解決するので、初心者でも使いやすいです。ライブ配信にも向いていますよ。(T.M.さん/男性/37歳/会社員)

※各社通販サイトの 2025年2月11日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者

シンプルな操作で使えます!

コンパクトなサイズ感に仕上がっているので使いやすいです。操作も簡単で、配線もシンプルで分かりやすかったです。ある程度なら直感的に操作できると思います。とりあえず買ってみたい人や初心者さんにおすすめな商品です。(K.K.さん/女性/60歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

FPSゲームで足音がよく聞こえる

FPSをする際、ヘッドセットだけでは足音が聞こえにくく、友人から勧められたこちらのオーディオインターフェイスを購入してみました。取り付けたら同じヘッドセットなのに足音や銃声がよく聞こえるようになりました! 友達と一緒に遊ぶときは、お互いにボイチェンで遊んで笑ってます。買ってよかったです。(A.T.さん/女性/39歳/事務職)

【デメリットや気になった点】

友人と話してるときにノイズが聞こえてたのですが、相手も同じだったようでノイズ抑制機能があまりよくないのかもしれません。(A.T.さん/女性/39歳/事務職)

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者

ゲーム配信で使っていますが、かなりいい!

ゲームが大好きで、最近では動画配信サイトで、ゲームのプレイ配信をしています。そのときにこれを使っています。機能に問題はなく、ちゃんと配信に使えます。またゲーミングパソコンを使っているので、見た目の相性も抜群です。(M.F.さん/男性/40歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

イヤホンとの相性が悪いのかわかりませんが、ノイズが発生するときがあります。(M.F.さん/男性/40歳/会社員)

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

「オーディオインターフェイス」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | パソコンとの接続端子 | 音声の入力端子 | 音質 | ファンタム電源 | ハイインピーダンス | DAW付属 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ZOOM(ズーム)『オーディオインターフェース(AMS-22)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月11日時点 での税込価格 |

超軽量・超コンパクトで持ち運びが楽ちん | USB Type-C | LINE IN端子×2 | 最高24bit/96kHz | - | - | Adobe Audition、Pro Tools、Cubase、Garage Band |

| ZOOM『UAC-232』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

ゲイン調整なしでもクリアな録音再生が可能 | USB 2.0 | 2 | 32bit/192kHz | - | - | - |

| Universal Audio『VOLT 1』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月11日時点 での税込価格 |

厳選された音楽制作ソフトウェアが付属 | USB 2.0 | 2 | - | - | - | Ableton、Melodyne、UJAM Virtual Drummer ほか |

| YAMAHA(ヤマハ)『ZG01』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

没入感の高いゲーム体験が出来る | USB | モノラル(MIC/LINE):1、4極ミニ入出力(TRRS)、HDMI:2、USB :2 | - | ◯ | - | ◯ |

| BEHRINGER(ベリンガー)『UMC22 U-PHORIA』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

マイクプリ目的だけでも購入価値あり! | Thunderbolt 3 (USB Type-Cポート経由) | XLR x 2、1/4フォーン x 1(ギター用) | 16bit、32/44.1/48kHz | 1系統の高品位MIDAS設計マイクプリアンプを搭載、ファンタム電源を提供 | 対応 | behringer.comにて、プラグインなどダウンロード可能 |

| Native instruments『KOMPLETE AUDIO 2』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

低価格そしてコンパクトなサイズ感 | USB 2.0 | XLR x 2、1/4フォーン x 1 | 24bit/192kHz | 対応 | - | DAW:Ableton Live 10 Lite 、KOMPLETEインストゥルメント&エフェクトのコレクション ほか |

| audio-technica(オーディオテクニカ)『AT-UMX3』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

初心者にもおすすめ簡単オーディオインターフェイス | USB | MIC:XLR/TRSコンボジャック φ6.3mm 標準ジャック φ3.5mmステレオミニジャック | 最大192kHz/24bit | ◯ | ◯ | - |

| ZOOM(ズーム)『オーディオインターフェース(AMS-24)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

ライブ配信で役立つ機能が充実 | USB Type-C | XLR/TRS | 最高24bit/96kHz | - | - | Adobe Audition、Pro Tools、Cubase、Garage Band |

| YAMAHA(ヤマハ)『Steinberg UR22mkII』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

初心者におすすめ、付属DAWはCUBASE AI | USB Type-C(変換ケーブル付属) | MIC/LINE 1/2 端子 (XLR/TRS コンボ) x 2 | 24bit/192kHz対応 | 対応 | INPUT2を切り替えで対応 | Cubase AI ダウンロード版バンドル、iPad用の「Cubasis LE」ダウンロードバンドル |

| MOTU『MOTU M2』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

高音質で使いやすさも抜群 | USB-C×1(USB Type Aと互換) | XLR/TRSマイク/ライン/Hi-Zギター ×2 | 192kHz対応 | - | - | MOTU Performer Lite、Ableton Live 10 Lite、Big Fish Audio ほか |

| TASCAM(タスカム)『US-2X2HR』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

遅延の少ないダイレクトモニター方式を採用 | USB | XLR×2、コンボジャックTRS ライン入力 (ギター入力対応)×2、MIDI入出力端子 | 24bit/192kHz | - | - | Cubase LE/Cubasis LE 3、Sample Tank 4 SE ほか |

| Roland(ローランド)『Rubix22』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

24bit/192kHの高音質を実現 | USB2.0 Type-B | INPUT(1L、2R)端子:XLRタイプ、MIDI(IN、OUT)端子など | 192kHz | 〇 | 〇 | - |

| TASCAM(タスカム)『iXZ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

ギターもマイクも手軽にレコーディングできる | 3.5mm (1/8")ステレオミニジャック | XLR/TSコンボジャック、6.3mm(1/4")モノラル標準ジャック | - | ◯ | ◯ | - |

| ZOOM(ズーム)『AMS-22』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

わずか85gのコンパクトさがウリ | USB | XLR/TRSコンボ入力、ステレオミニ仕様のLINE IN端子 | 最高24ビット/96kHz | ◯ | ◯ | - |

| RME『Fireface UCX II』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

コンパクトながら幅広い音質に対応可能 | USB 2.0 または 3.0 | XLR/TRS×2 | 24bit/96kHz(4チャンネル)、24 bit/192 kHz(2チャンネル) | - | - | - |

| RME『Babyface Pro FS』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

ジッターを極限まで抑制する次世代モデル | USB2.0 | Mic/Line/Instrument ×2 | 24bit/192kHz | 対応 | 対応 | なし |

| Steinberg(スタインバーグ)『IXO12 B』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

持ち運びに便利なコンパクトモデル | USB 2.0(USB Type-C) | 2 | 24bit/192kHz | 対応 | - | Cubase AI(ダウンロード版) |

| MOTU『MOTU M4』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月11日時点 での税込価格 |

良質なパーツを採用した高コスパのアイテム | USB-C×1 | XLR、TRSマイク、ライン、Hi-Zギター入力 | 192 kHz | 対応 | - | Performer Lite |

| Universal Audio『Apollo Twin X DUO/QUAD Thunderbolt 10イン/6アウト』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

多種多様なエフェクトを備えたプロ絶賛のモデル | Thunderbolt 3 (USB Type-Cポート経由) | XLR x 2 | 24bit/192kHz | - | 対応 | - |

| IK Multimedia(アイケーマルチメディア)『iRig Stream Solo』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

3系統までの音源ソースをミックスできる | 1/8インチ TRRS(CTIA 標準規格に準拠) | RCA ×2(アンバランス)Left / Right | - | ◯ | - | - |

| M-Audio(エムオーディオ)『M-Track Solo』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

48kHzまでの入力に対応 | USB | XLR/Line入力端子とLine/インストゥルメント入力端子 | 48kHz | ◯ | ◯ | ◯ |

| AUDIENT『iD4mk II』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

モニタリング機能をボタン一つで操作可能 | USB 3.0 | JFETインストルメント ×1 | 24bit/96kHz | 対応 | - | ARC フリー・バンドル・ソフトウェア&プラグイン |

| Focusrite(フォーカスライト)『Focusrite Scarlett 4i4』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

豊富な入力端子でどんな楽器もサンプリング | マイク入力:1、ライン/楽器入力:1、メインアウト(フォン):2 | 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz | ◯ | ◯ | ◯ | |

| Roland(ローランド)『Rubix24』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

24bit/192kHz対応で高音質に | Hi-Speed USB | XLR、TRS標準タイプ | 44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz | ◯ | ◯ | ◯ |

| Tc Helicon(ティーシーヘリコン)『GO XLR』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

配信のためのオールインワンモデル | USB 2.0 | 入力バランスドXLR端子x1、ライン入力ステレオミニフォーン端子x1、ヘッドフォン入力ステレオミニフォーン端子x1 | 48kHz | ◯ | ◯ | ◯ |

| MOTU『M6』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

視覚的にバランス調整がしやすいモニター搭載 | USB | 4x マイク/ライン/Hi-Z ギター コンボインプット 2x バランス 1/4インチ TRS インプット | 44.1 から192 kHz | ◯ | ◯ | ◯ |

| Universal Audio(ユニバーサルオーディオ)『Apollo Solo』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月04日時点 での税込価格 |

近未来的なフォルムが特徴のコンパクトタイプ | USB-C | 1/4"メスTRSバランス(XLR/TRSコンボジャック) | 24 ビット/192 kHz | ◯ | ◯ | ◯ |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする オーディオインターフェイスの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのオーディオインターフェイスの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

メーカー・ブランドの特徴・比較

こちらではオーディオインターフェースでとくに有名なメーカーをご紹介します。

RME(アールエムイー)

RMEは1996年にドイツのハイムハウゼンで設立されたオーディオインターフェイスメーカーで、音楽レコーディングや放送、ライブなどで世界的に有名なブランドです。

価格はハイエンドになるものの、コンパクトさと性能の高さを兼ね備えており、プロの現場でも使用されています。

Steinberg(スタインバーグ)

こちらもドイツの大手オーディオ・ソフトウェアとハードウェアメーカーのスタインバーグは、根強い人気を誇るブランドで、1984年に設立されました。2005年にヤマハが子会社化し、日本でも高い知名度があります。

DTMの礎を作ったと言っても過言ではなく、コスパに優れたインターフェイスを多く生産しているのが特徴です。

YAMAHA(ヤマハ)

世界的に有名な楽器や音響機器で知られる国内メーカーのヤマハ。ピアノやギターなどが有名ですが、もちろんオーディオインターフェイスも豊富に取り扱っており、初心者向けの機能を絞ったコスパモデルからプロの音響現場でも使用されるようなハイエンドの製品までを多数ラインナップ。

中には、初音ミクなどの人気キャラクターとコラボを行ったモデルなどもあります。

Behringer(ベリンガー)

ベリンガーはドイツの音響機器メーカーで、ミキサーやスピーカー、マイクやギターアンプなどを取り扱っています。オーディオインターフェイスに関してはコスパに優れている上に高機能なものが多く、20同時入力の製品などもお手軽に手に入れることができます。

小型のものも多いため、出先での作業にも向いた製品があります。

zoom(ズーム)

ZOOMは1983年に設立された日本の音響メーカーです。主にエフェクターや録音機などを開発しており、コンサートやライブなどでも使用されているオーディオインターフェイスが特徴。個人用はかなりコンパクトなものが多く、持ち運びなどの用途にも適しています。

Roland(ローランド)

ローランドは日本を代表する電子楽器メーカーで、キーボードやシンセサイザー、エレキギター用のアンプや電子ドラムなどが有名です。世界初のUSBオーディオインターフェイスやループバック機能を搭載した製品をいち早く市場に取り入れるなど、とにかく先進的。

サポートの充実や不良品率の低さなど、ユーザー目線に立った製品づくりが特徴のメーカーとなっています。

【動画】接続・操作説明 使い方を解説!

そのほかの関連アイテムをチェック

楽曲制作や録音には欠かせない音楽機材

楽器などの音をパソコンに取り込んだり、パソコンの音をスピーカーに送る際には、パソコンとオーディオとをつないで入出力させるオーディオインターフェイスが欠かせません。

オーディオインターフェイスを通すと音質の向上が期待できるため、楽曲制作や録音の際に欠かせない音楽機材です。とはいえ、他の機材との相性が良くなければ意味が無くなってしまいます。

この記事で紹介した選び方のポイントを参考にして、自分に合ったものを見つけてくださいね。なお、もう一度、診断チャートを試したい方はこちらを押してください!

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。