| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 容量 | 保温時間 | 本体サイズ | 消費電力 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ZOJIRUSHI(象印マホービン)『電子ジャー しあわせ(TYA-C18)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

電源オンオフの確認がかんたん | 1升(同一シリーズで1.5升タイプもあり) | 12時間 | 幅320×奥行280×高さ280mm | 24W |

| TIGER(タイガー魔法瓶)『業務用電子ジャー 炊きたて(JHA-A541)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

3升分の業務用保温ジャー | 3升(同一シリーズで2升2合タイプもあり) | - | 43.5×35.8×31.5cm | 38W |

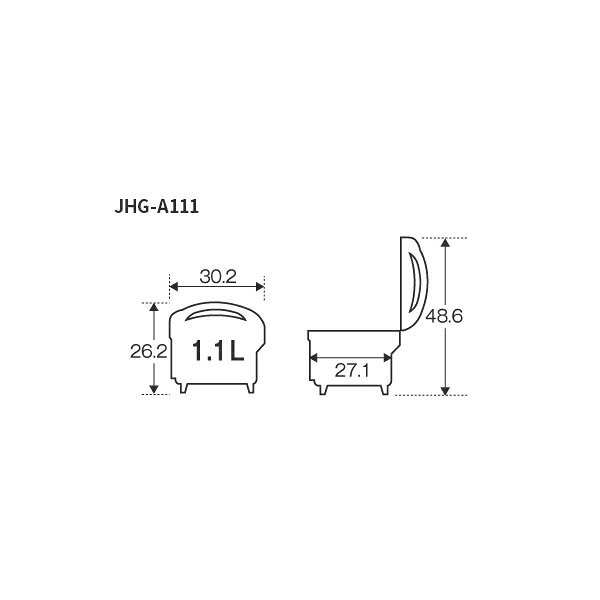

| TIGER(タイガー魔法瓶)『電子ジャー 炊きたて(JHG-A111)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月23日時点 での税込価格 |

世代問わず長く愛さるロングセラーモデル | 6合(同一シリーズで1升タイプ、1升5合タイプもあり) | 12時間 | 30.2×27.1×26.2mm | 22W |

| 熱研『エバーホット匠 江戸蓋タイプ(NS-24E)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月23日時点 での税込価格 |

寿司好き必見! 本格すしシャリウォーマー | 7合 | 60分(約36~42℃) | 幅275×奥行275×高さ175mm | 50W |

| As One(アズワン)『ヨロイ 電気おひつ ごはん用』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

超高級品!低温保温で味も見た目も贅沢に | 6kg | 12時間(60℃前後) | 幅385×奥行385×高さ255mm | 100W |

| TIGER(タイガー魔法瓶)『業務用特選品 業務用電子ジャー(JHE-A541)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月23日時点 での税込価格 |

シンプルイズベスト! 角にもぴったり収まる四角型 | 3升(同一シリーズで4升タイプもあり) | 12時間 | 38.5×41.8×25.7mm | 39W |

| ZOJIRUSHI(象印マホービン)『業務用電子ジャー(TH-GS80)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

大きいサイズだからこそのこだわりが詰まっています | 8.0L(約4.4升)※同一シリーズで6.0L(約3.3升)タイプ、4.0L(約2.2升)タイプもあり | 12時間 | 46×38×39cm | 77W |

| 神子島製作所『PEACH BRAND ステンレスジャー』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

ステンレスの名産地が誇る保温ジャー | 4L(約2升用)※同一シリーズで6L(約3升用)タイプもあり | 6時間(75℃以上) | 455×365×230mm | - |

| パール金属『オクタス ステンレスランチジャー900(HB-3774)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

お弁当やアウトドアなど、持ち歩きにおすすめ! | ご飯容器:0.35L、おかず容器:0.23L | 6時間(40度以上) | 幅15×奥行13.5×高さ12cm | - |

| スケーター『抗菌 保温 丼ぶりステンレス弁当箱(STLBD8AG-A)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

真空二重構造のフタで保温効果アップ | 800ml | 6時間(58度以上) | 直径13×高さ12.4cm(中容器:深さ4.8cm) | - |

保温ジャーを使用するメリット

保温ジャーを使うと、炊き立てのご飯をふっくら味も香りもよいまま温かさを保つことができます。

大人数での食事の際、炊飯器で炊いたご飯を保温ジャーに移し、テーブルの近くに置くことで、おかわりの際に炊飯器の場所へ移動する手間も省けます。また、ホテルの朝食バイキングなどでは、設置しておけば、多数のお客様が自由にご飯を盛ることができるといったメリットもあります。

商品によっては、土鍋などで炊いたご飯はもちろん、酢飯やお赤飯、煮物なども保温することもできるタイプもありますよ。

保温ジャーの種類・タイプ

保温ジャーは大きく分けると3つの種類があります。

電気の力を使って保温する「電子ジャータイプ」、電気の力を使わずに保温する「おひつタイプ」、持ち歩きに便利な「お弁当箱タイプ」です。

それぞれに特徴がありますので、用途に合わせて選ぶのがいいでしょう。

電子ジャータイプ:電気の力でご飯の温かさを維持する

保温ジャーのなかで多いのが、この電気の力を使って保温するタイプのものです。

長時間保温することができるのが最大の特徴なので、食事の時間がバラバラな家族でもいつでも温かくおいしいご飯がすぐに食べられます。

また、使い方次第では、温泉卵や黒にんにく、スープを簡単に作ることもできます。

おひつタイプ:電気を使わずにご飯の温度を保つ

電気を使わずにご飯を保温するおひつタイプの保温ジャー。炊いたご飯をうつして、食卓にそのまま出すことができます。

お弁当箱(ランチジャー)タイプ:お弁当やアウトドアにもぴったり

保温ジャーには、お弁当に持って行けるタイプの商品もあります。このようなタイプは「ランチジャー」と呼ばれ、ちょうど1食分のごはんが入る容量になっています。

お弁当に温かいごはんを持って行けるので、通勤や通学でお弁当を食べる機会が多い方におすすめです!

また、BBQなどアウトドアにも持っていくことも可能なので、さまざまなシーンで活躍してくれること間違いなしです。

保温ジャーの選び方

保温ジャーの選び方を解説します。ポイントは下記のとおり。

【1】容量

【2】サイズ

【3】消費電力

【4】お手入れのしやすさ

保温しておける時間や保温できる量は、生活のスタイルや家族の人数などにあわせてチェックしたいポイントです。

ほかにも持ち運びのしやすさや手入れのしやすさ、保温以外の活用方法など、ライフスタイルにあうものを探してみてください。

【1】保存容量をチェック

少しの量を保温しておきたいのか、大人数分の量を保温しておきたいのか、一日分の量を保温しておきたいのかなど、どのくらいの量の保温が必要かで選ぶ大きさが変わります。

家族用なら3~5合、業務用ならの4升以上入るものまであります。使う人数や食べる量などにあわせて選ぶことができます。

【2】サイズをチェック

使わないときに収納するなら積み重ねができるもの、キッチンに出しておくならコンパクトなもの、食卓テーブルまで持ち運びをするのなら取っ手がついているものなど、使う用途と収納場所なども事前に考えておくと買った後に困ることがないでしょう。

【3】消費電力をチェック

毎日のように使うとなれば電気代も気になりますよね。保温ジャーは炊飯器に比べると電気代が少なく、20W~100Wくらいのものが多いようです。

長い時間保温しておくのであれば消費電力を事前に確認しておくといいでしょう。

【4】お手入れしやすさをチェック

ご飯はこびりつくとお手入れがたいへん。内側にフッ素加工を施しており、米がこびりつきにくく洗いやすいものだと毎回のお手入れがラクになります。また、オールステンレスでゴシゴシ丸洗いできるもの、パーツが取り外せてそれぞれ洗えるものなどもおすすめです。

長く使っていきたいものだからこそお手入れがかんたんなものを選ぶといいでしょう。

エキスパートのアドバイス

使用目的や使用場所、シーンにあうものを選ぼう

保温ジャーは、「炊きたてご飯のおいしさを保ちたい」「お店でホカホカのご飯を提供したい」そんな思いにこたえてくれます。

家庭用なら、軽量で持ち運びやすいものを。使用する場所やシーンを考えライフスタイルにあわせて選びましょう。業務用なら、炊飯量に応じて容量から商品を絞り込むとよいでしょう。

おひつタイプから選ぶときは、保温温度や保温時間のチェックも忘れずに。長時間保温したい場合は、家電タイプがおすすめです。

保温ジャーのおすすめ|電子ジャータイプ

まずは、電子タイプのおすすめ保温ジャーからご紹介します!

電源オンオフの確認がかんたん

やさしい絵柄と色で食卓をほっとさせてくれそうな保温ジャーです。本体のパネルスイッチの保温ランプの点灯状態で「入」「切」をかんたんに確認できます。電源を入れている間は保温してくれます。ただし、あまり長く保温しすぎるとおいしさが失われるので、注意しましょう。

内鍋に取っ手がついているので出し入れもしやすく、内鍋はフッ素加工されているためお手入れもラクにできます。

本商品は1升タイプですが、同一シリーズで1.5升タイプもあります

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 容量 | 1升(同一シリーズで1.5升タイプもあり) |

|---|---|

| 保温時間 | 12時間 |

| 本体サイズ | 幅320×奥行280×高さ280mm |

| 消費電力 | 24W |

| 容量 | 1升(同一シリーズで1.5升タイプもあり) |

|---|---|

| 保温時間 | 12時間 |

| 本体サイズ | 幅320×奥行280×高さ280mm |

| 消費電力 | 24W |

3升分の業務用保温ジャー

ダブルヒーター方式で、大量のごはんを保温できる業務用保温ジャー。3升分のお米を保温できるので、大家族や寮など、大人数でご飯を分け合いたい時に重宝します。

汚れにくく耐久性に優れたステンレス製で、お手入れもラクラク。通電時はランプが点灯してお知らせするので、保温のし忘れや電気の消し忘れなどにも気づけますよ。

本商品は3升タイプですが、同一シリーズで2升2合タイプもあります

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 容量 | 3升(同一シリーズで2升2合タイプもあり) |

|---|---|

| 保温時間 | - |

| 本体サイズ | 43.5×35.8×31.5cm |

| 消費電力 | 38W |

| 容量 | 3升(同一シリーズで2升2合タイプもあり) |

|---|---|

| 保温時間 | - |

| 本体サイズ | 43.5×35.8×31.5cm |

| 消費電力 | 38W |

世代問わず長く愛さるロングセラーモデル

シンプル設計でさまざまな年代の方に愛され続けるロングセラー商品。外蓋を閉めるときにカチッと音がなるので、ちゃんと蓋が閉まっていなくて保温できなかった! なんてことを防いでくれます。内なべには取っ手がついているので、熱いご飯の出し入れがしやすいです。

清潔感のある白地にカトレアの花模様はどこか懐かしさを感じられ、飽きのこないデザイン。かわいいものがお好みの方にぴったりの製品です。

本商品は6合タイプですが、同一シリーズで1升タイプ、1升5合タイプもあります。

※各社通販サイトの 2025年6月23日時点 での税込価格

| 容量 | 6合(同一シリーズで1升タイプ、1升5合タイプもあり) |

|---|---|

| 保温時間 | 12時間 |

| 本体サイズ | 30.2×27.1×26.2mm |

| 消費電力 | 22W |

| 容量 | 6合(同一シリーズで1升タイプ、1升5合タイプもあり) |

|---|---|

| 保温時間 | 12時間 |

| 本体サイズ | 30.2×27.1×26.2mm |

| 消費電力 | 22W |

寿司好き必見! 本格すしシャリウォーマー

家で本格的にお寿司を作りたい! という方にぴったりなのがこちらの製品です。

寿司のおいしさはシャリで決まるといっても過言ではないほど重要ですが、こちらはシャリの温度を人肌の37℃前後の状態にキープしてくれます。

家族やお友達、親戚などと、ワイワイおしゃべりしながらお寿司パーティーをしても最後までおいしく楽しめます。

※各社通販サイトの 2025年6月23日時点 での税込価格

| 容量 | 7合 |

|---|---|

| 保温時間 | 60分(約36~42℃) |

| 本体サイズ | 幅275×奥行275×高さ175mm |

| 消費電力 | 50W |

| 容量 | 7合 |

|---|---|

| 保温時間 | 60分(約36~42℃) |

| 本体サイズ | 幅275×奥行275×高さ175mm |

| 消費電力 | 50W |

超高級品!低温保温で味も見た目も贅沢に

国産木曽さわらを使用して、木の温もりを存分に感じることができる、高級感のある製品。外側はファインポリマー塗装のため耐久性にすぐれ、木肌の風合いを維持してくれる本格派です。

お手入れもかんたんで、長く愛用できます。蓋の内側は結露を吸収するのでふきんなどを使用する必要はありません。

ご飯の保温は低温では菌が繁殖しやすく、高温ではご飯が黄ばみやすくなるので、60℃から70℃くらいが適温とされています。この製品は60℃前後を保ち、つやのよいまま半日も保温を継続することが可能です。

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 容量 | 6kg |

|---|---|

| 保温時間 | 12時間(60℃前後) |

| 本体サイズ | 幅385×奥行385×高さ255mm |

| 消費電力 | 100W |

| 容量 | 6kg |

|---|---|

| 保温時間 | 12時間(60℃前後) |

| 本体サイズ | 幅385×奥行385×高さ255mm |

| 消費電力 | 100W |

シンプルイズベスト! 角にもぴったり収まる四角型

保温ジャーの多くは丸みのあるデザインが多いなか、この製品はきれいな四角型なので、スペースを余すところなく置くことができ、きっちりと整頓したい方、使わないときはしまっておきたいという方にぴったりです。なお、上に物を置くことも可能で、無駄なスペースを作ることなく収納できます。

角型ローフォームのため、ご飯の粒がつぶれにくく、横に広いのでストレスなくご飯をよそえるのも特徴です。ステンレスボディーのため丈夫で清潔に保つことができます。

本商品は3升タイプですが、同一シリーズで4升タイプもあります。

※各社通販サイトの 2025年6月23日時点 での税込価格

| 容量 | 3升(同一シリーズで4升タイプもあり) |

|---|---|

| 保温時間 | 12時間 |

| 本体サイズ | 38.5×41.8×25.7mm |

| 消費電力 | 39W |

| 容量 | 3升(同一シリーズで4升タイプもあり) |

|---|---|

| 保温時間 | 12時間 |

| 本体サイズ | 38.5×41.8×25.7mm |

| 消費電力 | 39W |

大きいサイズだからこそのこだわりが詰まっています

4.4升入る大容量! 大きいとお手入れがたいへんですが、この製品は内窯が軽いため洗いやすく、出し入れしやすい取っ手がついていて、持ち運びしやすいのもうれしいポイントです。

蓋がかんたんに片手で開けられ扱いやすいので、忙しいときでもわずらわしさがなく快適に使うことができます。蓋の部分に電源のスイッチがあるので、防水性が高くて安心です。

本商品は8.0L(約4.4升)タイプですが、同一シリーズで6.0L(約3.3升)タイプ、4.0L(約2.2升)タイプもあります。

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 容量 | 8.0L(約4.4升)※同一シリーズで6.0L(約3.3升)タイプ、4.0L(約2.2升)タイプもあり |

|---|---|

| 保温時間 | 12時間 |

| 本体サイズ | 46×38×39cm |

| 消費電力 | 77W |

| 容量 | 8.0L(約4.4升)※同一シリーズで6.0L(約3.3升)タイプ、4.0L(約2.2升)タイプもあり |

|---|---|

| 保温時間 | 12時間 |

| 本体サイズ | 46×38×39cm |

| 消費電力 | 77W |

保温ジャーのおすすめ|おひつタイプ

続いては、おひつタイプのおすすめ保温ジャーのご紹介です!

ステンレスの名産地が誇る保温ジャー

金属加工業で世界的に知られた新潟県燕三条に本社をおく神子島製作所のPEACH BRANDは、伝統的な技術を使ったこの製品はオールステンレスで、汚れがこびりつきにくく、本体ごと丸ごと洗えて衛生的です。

保温時間は6時間程度で、電気を使わずに比較的長い時間保温でき、とても経済的。取っ手が両側についているのでご飯をたっぷりいれて重くなっても持ち運びやすいのも魅力的です。

ステンレスならではのスタイリッシュなデザインもおしゃれですね。

本商品は4L(約2升用)タイプですが、同一シリーズで6L(約3升用)タイプもあります

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 容量 | 4L(約2升用)※同一シリーズで6L(約3升用)タイプもあり |

|---|---|

| 保温時間 | 6時間(75℃以上) |

| 本体サイズ | 455×365×230mm |

| 消費電力 | - |

| 容量 | 4L(約2升用)※同一シリーズで6L(約3升用)タイプもあり |

|---|---|

| 保温時間 | 6時間(75℃以上) |

| 本体サイズ | 455×365×230mm |

| 消費電力 | - |

保温ジャーのおすすめ|お弁当箱タイプ

最後は、お弁当として持っていけるランチジャータイプのおすすめ保温ジャーのご紹介です!

お弁当やアウトドアなど、持ち歩きにおすすめ!

約1.7杯分のごはんが入る、お弁当にぴったりのランチジャーです。

40度以上で6時間の保温効力となっているため、朝に作ったお弁当もあたたかい状態で食べることができます。

保温時間を過ぎて冷めてしまっても、フタを外せば電子レンジでの加熱が可能になっているので安心です。

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 容量 | ご飯容器:0.35L、おかず容器:0.23L |

|---|---|

| 保温時間 | 6時間(40度以上) |

| 本体サイズ | 幅15×奥行13.5×高さ12cm |

| 消費電力 | - |

| 容量 | ご飯容器:0.35L、おかず容器:0.23L |

|---|---|

| 保温時間 | 6時間(40度以上) |

| 本体サイズ | 幅15×奥行13.5×高さ12cm |

| 消費電力 | - |

真空二重構造のフタで保温効果アップ

本体だけでなくフタも真空二重構造になっているので、保温効果が高くなっています。

クリアコーティング加工が施されているので、汚れが付きにくいのもポイントです。

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 容量 | 800ml |

|---|---|

| 保温時間 | 6時間(58度以上) |

| 本体サイズ | 直径13×高さ12.4cm(中容器:深さ4.8cm) |

| 消費電力 | - |

| 容量 | 800ml |

|---|---|

| 保温時間 | 6時間(58度以上) |

| 本体サイズ | 直径13×高さ12.4cm(中容器:深さ4.8cm) |

| 消費電力 | - |

「保温ジャー」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 容量 | 保温時間 | 本体サイズ | 消費電力 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ZOJIRUSHI(象印マホービン)『電子ジャー しあわせ(TYA-C18)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

電源オンオフの確認がかんたん | 1升(同一シリーズで1.5升タイプもあり) | 12時間 | 幅320×奥行280×高さ280mm | 24W |

| TIGER(タイガー魔法瓶)『業務用電子ジャー 炊きたて(JHA-A541)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

3升分の業務用保温ジャー | 3升(同一シリーズで2升2合タイプもあり) | - | 43.5×35.8×31.5cm | 38W |

| TIGER(タイガー魔法瓶)『電子ジャー 炊きたて(JHG-A111)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月23日時点 での税込価格 |

世代問わず長く愛さるロングセラーモデル | 6合(同一シリーズで1升タイプ、1升5合タイプもあり) | 12時間 | 30.2×27.1×26.2mm | 22W |

| 熱研『エバーホット匠 江戸蓋タイプ(NS-24E)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月23日時点 での税込価格 |

寿司好き必見! 本格すしシャリウォーマー | 7合 | 60分(約36~42℃) | 幅275×奥行275×高さ175mm | 50W |

| As One(アズワン)『ヨロイ 電気おひつ ごはん用』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

超高級品!低温保温で味も見た目も贅沢に | 6kg | 12時間(60℃前後) | 幅385×奥行385×高さ255mm | 100W |

| TIGER(タイガー魔法瓶)『業務用特選品 業務用電子ジャー(JHE-A541)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月23日時点 での税込価格 |

シンプルイズベスト! 角にもぴったり収まる四角型 | 3升(同一シリーズで4升タイプもあり) | 12時間 | 38.5×41.8×25.7mm | 39W |

| ZOJIRUSHI(象印マホービン)『業務用電子ジャー(TH-GS80)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

大きいサイズだからこそのこだわりが詰まっています | 8.0L(約4.4升)※同一シリーズで6.0L(約3.3升)タイプ、4.0L(約2.2升)タイプもあり | 12時間 | 46×38×39cm | 77W |

| 神子島製作所『PEACH BRAND ステンレスジャー』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

ステンレスの名産地が誇る保温ジャー | 4L(約2升用)※同一シリーズで6L(約3升用)タイプもあり | 6時間(75℃以上) | 455×365×230mm | - |

| パール金属『オクタス ステンレスランチジャー900(HB-3774)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

お弁当やアウトドアなど、持ち歩きにおすすめ! | ご飯容器:0.35L、おかず容器:0.23L | 6時間(40度以上) | 幅15×奥行13.5×高さ12cm | - |

| スケーター『抗菌 保温 丼ぶりステンレス弁当箱(STLBD8AG-A)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

真空二重構造のフタで保温効果アップ | 800ml | 6時間(58度以上) | 直径13×高さ12.4cm(中容器:深さ4.8cm) | - |

通販サイトの人気ランキング 保温ジャーの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での保温ジャーの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

保温ジャーの上手な使い方

保温ジャーで誤解しがちなことが、保温ジャーにご飯を入れておけば、いつまでもご飯が温かくおいしく食べられるというものではないということ。

おいしくご飯を保温するポイントをおさえておかないと、ご飯がベチャッとなってしまったり、傷みやすくなってしまいます。ここではそのポイントをご紹介します。

ご飯と保温ジャーの温度差を少なくする

ご飯をおいしく保温するために、電気タイプの保温ジャーであれば、「予熱」をすることで、保温するご飯と保温ジャーのなかの温度差を少なくしてあげましょう。

温かいご飯を温まりきっていない保温ジャーに入れるとご飯から出る水蒸気が水滴になってしまい、ご飯が水っぽくなってしまいます。

また、電気タイプ以外でもできることであれば、保温しているご飯が少なくなったときに、ご飯を中央に盛り上げておきましょう。

ご飯から出る水蒸気でご飯の外側は水っぽくなりやすいですが、ご飯がジャーの中で平らになっていたり、くぼんでいたりすると、全体的にベチャッとなってしまいます。ご飯をお茶碗によそったタイミングで、ご飯を真ん中へ寄せていくようにすると良いでしょう。

冷やご飯の継ぎ足しは、雑菌が入る原因に!

ご飯を保温ジャーで保温する時にやってはいけないこと、それは冷やご飯を継ぎ足すことです。

継ぎ足すことで、雑菌が入ったり保温していたご飯が傷みやすくなってしまいます。

また、ご飯をよそった後に、そのしゃもじを保温ジャーの中に入れるのも、雑菌の侵入ルートになってしまいます。

ご飯をなるべくおいしく保温するために、これらのことは守っていきましょう。

サーモス弁当箱やごはん鍋のおすすめを紹介 【関連記事】

保温するお米の量を考慮に入れよう

いつでも温かいご飯を食べることができる保温ジャーの選び方とおすすめ商品を家庭用と業務用に分けてご紹介しました。

使い方に応じて選べば、ご家庭以外でもBBQなどのイベントやアウトドアでも活躍します。

ここで紹介した商品や選び方を参考にして、自分のご家庭にあった使いやすい保温ジャーを見つけてくださいね。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。