| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 重さ | サイズ(W×D×H) | 材質 | タイプ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| タイガークラウン『ラインシフター(粉ふるい器)(1687)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

簡単操作できめ細かいパウダー状に | 160g | 約120×213×94mm | ABS樹脂、ステンレス鋼(18-8) | シフタータイプ |

| パール金属『 EEスイーツ ステンレス製 自動粉ふるい(D-4726)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

片手でらくらく! 自動粉ふるい | 約120g | 約155×103×110mm | ステンレス鋼 | シフタータイプ |

| 貝印『しっかり洗えてきれいに片づく粉ふるい(受け皿付)(DL6261)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

分解して洗えるのでとても清潔! | 161g | 160×120×144mm | 本体・ハンドル・リング/ABS樹脂 網/18-8ステンレススチール | シフタータイプ |

| IKEA(イケア)『IDEALISK(イディアーリスク)(50174516)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

丈夫で長く使えてお手入れもラク | - | φ105×95mm | ステンレススチール、ポリプロピレンプラスチック | シフタータイプ |

| ヨシカワ『栗原はるみ 粉ふるい兼用ストレーナー 17cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月29日時点 での税込価格 |

栗原はるみプロデュース! 使い勝手のよい粉ふるい | 152g | 174×335×78mm | ステンレス | ストレーナータイプ |

| ミネックスメタル『ビクトリーストレーナー』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

幅広く使えるダブルメッシュのストレーナー | 280g | φ200×390×85mm | ステンレス、木 | ストレーナータイプ |

| パール金属『EEスイーツ 粉ふるいストレーナー(D-4723)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

裏ごし器としても使える国産ストレーナー | 約110g | 約160×230×75mm | ステンレス鋼 | ストレーナータイプ |

| IPOW『ストレーナーセット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

用途に合わせてサイズを選べる | - | 1:約150×390mm、2:約100×290mm、3:約56×210mm | ステンレス | ストレーナータイプ |

| 下村企販『うらごし・粉ふるい 19(36471)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

細目のメッシュでふんわりパウダー状に | 120g | 約194×260×52mm | 18-0ステンレス、18-8ステンレス | 裏ごし器タイプ |

| 貝印『うらごし器(DH7092)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

離乳食づくりから製菓・調理に大活躍 | 152g | 約220×220×72mm | 網:18-8ステンレススチール、フチ:ステンレススチール | 裏ごし器タイプ |

| ミネックスメタル『18-8 粉フルイ 大(φ110)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

握力に自信のない人も安心 | 120g | φ110×80mm | ステンレス | 裏ごし器タイプ |

| 遠藤商事『ワンタッチうらごし 枠 21cm(BUL01021)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

用途にあわせて網目サイズをチェンジ! | 310g | φ210×100mm | 18-8ステンレス | 裏ごし器タイプ |

| パール金属『アンテノア ステンレス製 うらごし 18cm(D-3506)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

粉ふるいから裏ごしまでこれひとつあればOK! | 約100g | 約φ195×55mm | ステンレス鋼 | 裏ごし器タイプ |

| マーナ『ステンレス粉ふりスプーン(K663)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

あると便利! 均一にきれいにまぶせる | - | 約62×25×127mm | ステンレス鋼 | スプーンタイプ |

| マーナ(MARNA) 『お料理はかどる粉ふりスプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

まんべんなく均一な粉がふるえるスプーンタイプ | - | 高さ4.5×幅12.1×奥行6.1cm | ポリプロピレン | スプーンタイプ |

| オークス『leye(レイエ) パラパラ塩ふるい(LS1547)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

コンパクトサイズで使いやすい | 約17g | 約31×100×26mm | スプーン部:AS樹脂、上下カバー:ABS樹脂 | スプーンタイプ |

| オークス『leye(レイエ)まぶせる粉ふるい(LS1534)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

少量まぶしたいときにはとても便利なスプーンタイプ | 22.7g | 45×185mm | 本体・ツマミ/ABS樹脂、スプーン部/AS樹脂 | 多機能タイプ |

| TOPINCN『小麦粉ふるい 電動ハンドヘルド』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

大量に粉を振るいたいなら電動が便利 | 約368g | 約235×145×110mm | プラスチック | 多機能タイプ(電動) |

粉ふるいの選び方 ポイントをチェック!

粉ふるいを選ぶときのポイントを解説していきますポイントは下記のとおり。

【1】使い方に合わせて種類を選ぶ

【2】材質で選ぶ

【3】お手入れが簡単なものを選ぶ

ぜひ参考にして自分に合ったものを見つけてくださいね。

【1】使い方に合わせて種類を選ぶ

粉ふるいは大きく分けて5つの種類があります。用途や使い方によって使い勝手が異なりますので、自分の好みに合うものを選べるようにしましょう。

シフタータイプ|片手で簡単に使える

ハンドルを握ったり離したりして粉を振るうタイプ。左右に揺らさずに使えるため、粉がこぼれないのが魅力。用途が粉を振るうだけに限定されるものの、お子さんでも簡単に扱えます。

シフタータイプは、部品の間に粉が入り込んで洗いにくいため、分解できるものを選ぶと衛生的に使えます。また商品によっては食器用洗浄機が使用できるものもあるため、洗い方にも着目して選んでください。

ストレーナータイプ|いろんな用途で使える

持ち手がついたざるのような形状が特徴。みそこしや出汁づくり、ゆで野菜や麺類の湯切りなど、ざるの代用品として幅広く使えるため、ひとつ持っていると便利なアイテムです。

ストレーナータイプは、なるべく網目が細かいものを選びましょう。食材に均一に粉をかけることができるため、下ごしらえ時に重宝します。

裏ごし器タイプ|ふんわり細かい粉に

底だけが網になったタイプ。網目が細かいため、ふんわりと細かい粉を作れるのが魅力です。

粉をふるいにかけるときは深めのボウルに入れて、側面を軽くたたくようにふるうのがコツ。ただし、ボウルからはみ出ていると周囲を汚してしまいます。ボウルのしたに新聞紙などを敷いておくと片づけが簡単ですよ。

また、使用後はしっかり粉を落とせるなら洗わない方もいるようですが、気になるなら洗浄後しっかり乾燥させてください。

スプーンタイプ|少量使いにピッタリ

スプーンタイプは食材の下ごしらえや焼き菓子の仕上げに粉砂糖をふりたいときなど、少量使いに便利です。すくって直接ふりかけるだけと使い方も簡単。商品によっては大さじ1杯ぶんなど計量スプーンの機能を備えたものもあります。

ただし、たくさんの粉をふるいにかけることができないのと、網目が大きいのできめ細かい粉をふるのには向いていません。マカロンに入れるアーモンドプードルのように粒子が粗い粉末をふるうのに役立つでしょう。

電動タイプ|手が疲れない

電動タイプの粉ふるいは、粉を入れたらボウルのうえに持ってスイッチを入れるだけ。手を動かさずに片手で粉をふるえるため、手が疲れません。また、電動なので手でやるよりも時間を短縮できます。

むずかしい操作やコツを知らなくても、子どもでも簡単に使える道具なので親子でお菓子づくりを楽しむために用意してもいいでしょう。マフィンやクッキーなどたくさんの薄力粉をふるうときに便利です。

【2】材質で選ぶ

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ

粉ふるいの素材としてメジャーなのは、ステンレス製と樹脂製。

一般的なステンレス素材の製品は、耐久性にすぐれている点と、豊富な選択肢のなかから選べることが魅力です。

樹脂製の粉ふるいはステンレス素材の製品より耐久性という点では劣りますが、分解ができたりフタがついていたりするなど、多機能なものが多いです。あわせて検討してみるとよいでしょう。

【3】お手入れが簡単なものを選ぶ

「ストレーナータイプ」と「裏ごし器タイプ」はシンプルな形をしているので、比較的お手入れに手間がかかりませんが、「シフタータイプ」は構造が複雑でこまかい部分に粉がたまってしまうことがあり、お手入れが少々大変です。

基本的には水洗いせずに粉をはたき落とし、細部はハケなどで掃除します。「シフタータイプ」を選ぶときは、分解して洗えるものもあるので検討してみるとよいでしょう。

粉ふるいおすすめ5選|ユーザーのイチオシ

ここからは、粉ふるいを愛用しているユーザーがイチオシの商品を紹介。5点満点で「コスパ」「使いやすさ」「お手入れ」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

粉が外にこぼれない

今までは口が広くて大きなふるいを使っていましたが、ボウルの大きさに合わなくていつも粉を外にこぼしてしまっていました。お菓子作りは分量が命と言われるため、外にこぼれないこちらのタイプを購入。少し時間はかかりますが、うまくふるうことができています。(T.K.さん/女性/34歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者

腕が疲れず簡単便利!

取っ手を握る・離すを繰り返すだけで粉をふるえるので簡単です! 力もいらないし、「なかなか粉が落ち切らなくて腕がだるい」なんてこともありません。お菓子作りが趣味の人にはぜひ買ってほしいです。(Y.T.さん/女性/37歳/フリーランス)

※各社通販サイトの 2024年10月29日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者

ちょっと使いたいときに便利

たくさん入れすぎると粉が出にくいですが、ちょっと振りかけたいときに助かっています。スプーン型なので袋から必要な量だけすくえて無駄がありません。余ってもそのまま袋に戻せます。ムラなくかかるのもいいですね。(A.F.さん/女性/38歳/自営業)

※各社通販サイトの 2024年10月29日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者

周りに飛び散らない

他の粉ふるいだと、うっかり強めに振って周りに粉が飛び散ってしまいます。これは周りに粉が飛び散らないので便利です。子どもと一緒におやつを作るときなどにおすすめ。(T.M.さん/女性/43歳/会社員)

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者

お菓子作りにも料理にも使える

コロナが流行って外出が極端に減ったときに購入した商品です。子どもとお菓子作りをするために購入して、今では普段の料理に使うザルとしても活用しています。サイズ違いなので、重ねて収納できることもメリットです。(N.M.さん/女性/37歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

粉ふるいおすすめ4選|シフタータイプ

シフタータイプのおすすめ商品を紹介します。

簡単操作できめ細かいパウダー状に

製菓・調理用品メーカー、タイガークラウンの使いやすいシフタータイプの粉ふるいです。粉がだまにならないよう、きめ細かい状態に仕上げるには、粉を2度ふるいにかけるのがポイント。空気をふくんでさらさらになるため、口あたりのよいお菓子に仕上がるでしょう。

パーツの分解はできません。使用後、洗ったあとは乾いた布で水気をしっかりとり、乾かしてから保管してください。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | 160g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約120×213×94mm |

| 材質 | ABS樹脂、ステンレス鋼(18-8) |

| タイプ | シフタータイプ |

| 重さ | 160g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約120×213×94mm |

| 材質 | ABS樹脂、ステンレス鋼(18-8) |

| タイプ | シフタータイプ |

片手でらくらく! 自動粉ふるい

粉ふるいをはじめて使う人にもおすすめの商品が「パール金属」の日本製の粉ふるいです。シフタータイプの定番の形で、丈夫で耐久性もあり、リーズナブルなお値段なので、ひとつ目の粉ふるいとしては手が出しやすいと思います。

2重網構造で粉がきめこまかくふるえることや、同シリーズにサイズが3種類あるため自分に合った使いやすいサイズを選べることも魅力です。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | 約120g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約155×103×110mm |

| 材質 | ステンレス鋼 |

| タイプ | シフタータイプ |

| 重さ | 約120g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約155×103×110mm |

| 材質 | ステンレス鋼 |

| タイプ | シフタータイプ |

分解して洗えるのでとても清潔!

分解できて洗える粉ふるいを探している方におすすめです。一般的なステンレスのシフタータイプの粉ふるいは基本的には洗わず使うものですが、こまかい部分に粉がたまってしまうこともあり、やはり洗って清潔にしたいという声をよく聞きます。

こちらは分解して洗うことができるので、そんなお悩みを解決してくれる商品です。下に受け皿がついているため、粉を入れてそのまま計量ができ、作業効率もアップします。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | 161g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 160×120×144mm |

| 材質 | 本体・ハンドル・リング/ABS樹脂 網/18-8ステンレススチール |

| タイプ | シフタータイプ |

| 重さ | 161g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 160×120×144mm |

| 材質 | 本体・ハンドル・リング/ABS樹脂 網/18-8ステンレススチール |

| タイプ | シフタータイプ |

丈夫で長く使えてお手入れもラク

北欧雑貨や家具など生活用品を幅広く取り扱うイケアの粉ふるいは、耐久性にすぐれたステンレス製のシフタータイプ。取っ手を握ったり離したりするだけで簡単に粉をふるえます。食器洗浄機と食器乾燥機に対応しているため、お手入れに手間もかかりません。

お菓子づくり初心者でも購入しやすいお求めやすい価格もうれしいポイントです。イケアはこちらの粉ふるい以外に製菓・調理用品をたくさん取り扱っています。ご家庭でお菓子作りを楽しみたい方はそろえてみてはいかがでしょうか。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | - |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | φ105×95mm |

| 材質 | ステンレススチール、ポリプロピレンプラスチック |

| タイプ | シフタータイプ |

| 重さ | - |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | φ105×95mm |

| 材質 | ステンレススチール、ポリプロピレンプラスチック |

| タイプ | シフタータイプ |

粉ふるいおすすめ4選|ストレーナータイプ

続いてはストレーナータイプの粉ふるいのおすすめ商品をご紹介します。

栗原はるみプロデュース! 使い勝手のよい粉ふるい

多用途に使いたい方におすすめなのが、こちらの栗原はるみさんプロデュースの『粉ふるい兼用ストレーナー』です。粉ふるい、裏ごし、野菜の水切りなど、幅広く活用できることが魅力です。

粉ふるいはあまり小さいと何度かに分けて粉を入れないといけませんが、小さすぎず大きすぎない適度なサイズ感です。ボウルに引っかけて使えるので、裏ごしをするときにも便利です。さらに持ち手部分をフックにかけると、収納もできるという考え抜かれた優秀な商品です。

※各社通販サイトの 2024年10月29日時点 での税込価格

| 重さ | 152g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 174×335×78mm |

| 材質 | ステンレス |

| タイプ | ストレーナータイプ |

| 重さ | 152g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 174×335×78mm |

| 材質 | ステンレス |

| タイプ | ストレーナータイプ |

幅広く使えるダブルメッシュのストレーナー

ストレーナータイプの粉ふるいは、外側は8メッシュ、内側は14メッシュのダブルメッシュにより、細かいパウダー状にふるうことができます。

柄は木製で網部分は長く使えるステンレス製です。鍋にひっかけられるデザインになっているため、出汁こしや裏ごしにも使えます。製菓にも調理にも幅広く使えるものを持ちたい方にぴったりです。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | 280g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | φ200×390×85mm |

| 材質 | ステンレス、木 |

| タイプ | ストレーナータイプ |

| 重さ | 280g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | φ200×390×85mm |

| 材質 | ステンレス、木 |

| タイプ | ストレーナータイプ |

裏ごし器としても使える国産ストレーナー

底面が平らな形が特徴のストレーナータイプの粉ふるいです。深さがあり大きめのボウルにもしっかりと入るため、粉がこぼれることなくきれいにふるいにかけることができます。上部の直径より小さめのボウルを使えば少し置いておきたいときに重ねておいても、底面がつかないので便利です。

洗いやすいシンプルな構造もうれしいポイント。平らな面を利用して裏ごし器としても使えますし、取っ手付きなので茹で野菜の湯切りにも便利です。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | 約110g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約160×230×75mm |

| 材質 | ステンレス鋼 |

| タイプ | ストレーナータイプ |

| 重さ | 約110g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約160×230×75mm |

| 材質 | ステンレス鋼 |

| タイプ | ストレーナータイプ |

用途に合わせてサイズを選べる

サイズの異なるストレーナーの3本セットです。網目は細かいですが、目詰まりしにくく、洗いやすいのが特徴。茶こしと粉ふるいの両方の機能を備えているため、出汁こしや塩ふるい、お鍋のアク取りに活躍します。

使用後はしっかり洗って乾かしましょう。食器洗浄機の使用も可能です。お手入れの手間をかけたくない方やふだん使いできるものを選びたい方におすすめです。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | - |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 1:約150×390mm、2:約100×290mm、3:約56×210mm |

| 材質 | ステンレス |

| タイプ | ストレーナータイプ |

| 重さ | - |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 1:約150×390mm、2:約100×290mm、3:約56×210mm |

| 材質 | ステンレス |

| タイプ | ストレーナータイプ |

粉ふるいおすすめ5選|裏ごし器タイプ

粉ふるいの裏ごし器タイプでおすすめ商品を紹介します。

細目のメッシュでふんわりパウダー状に

金物の街、新潟県燕市にあるメーカー、下村企販の裏ごし器タイプの粉ふるいです。丈夫なステンレス製の網は、細目の30メッシュできめ細かいパウダー状の粉をふるうことが可能です。裏ごしに使えば繊維の多い根菜類もなめらかな口あたりに仕上がります。

取っ手付きなので使わないときは吊り下げて収納しておくことも可能です。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | 120g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約194×260×52mm |

| 材質 | 18-0ステンレス、18-8ステンレス |

| タイプ | 裏ごし器タイプ |

| 重さ | 120g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約194×260×52mm |

| 材質 | 18-0ステンレス、18-8ステンレス |

| タイプ | 裏ごし器タイプ |

離乳食づくりから製菓・調理に大活躍

刃物を中心にキッチン用品も展開している貝印の裏ごし器です。サビに強く耐久性にすぐれたオールステンレス製なので、長く使い続けることができます。側面には収納に便利なリングがついているので、手に取りやすい位置にひっかけておくと便利です。

じゃがいもやかぼちゃなどの裏ごしやすいサイズも魅力。小さめのサイズなら、離乳食づくりや焼き菓子の仕上げで砂糖をまぶすときにも活躍します。幅広い調理で使えるものをお探しの方におすすめの粉ふるいです。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | 152g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約220×220×72mm |

| 材質 | 網:18-8ステンレススチール、フチ:ステンレススチール |

| タイプ | 裏ごし器タイプ |

| 重さ | 152g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約220×220×72mm |

| 材質 | 網:18-8ステンレススチール、フチ:ステンレススチール |

| タイプ | 裏ごし器タイプ |

握力に自信のない人も安心

楽にふるえる疲れない粉ふるいがほしい方におすすめの商品です。ハンドルを握ったり離したりすることでふるえるシフタータイプの粉ふるいは、粉をたくさんふるい続けていると、人によっては疲れてしまうこともあるようです。

こちらはハンドル部分の隙間に手を入れて動かすことでふるえるもので、握力の弱い方や子どもでも使いやすい仕様となっています。シンプルな構造なので、お手入れしやすいのもうれしいです。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | 120g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | φ110×80mm |

| 材質 | ステンレス |

| タイプ | 裏ごし器タイプ |

| 重さ | 120g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | φ110×80mm |

| 材質 | ステンレス |

| タイプ | 裏ごし器タイプ |

用途にあわせて網目サイズをチェンジ!

一般的な粉ふるいは網と枠部分が一体になっていて取り外しができません。この粉ふるいは、料理に合わせて網目の大きさを変えられます。網部分は別売りですが、パン粉ふるいから絹ごしまで、8種類のオプションがあるプロ仕様の粉ふるいです。

枠と網部分が分解できるので網目のお手入れもしやすく、業務用でしっかりとしたつくりです。「いろいろなサイズの網目の粉ふるいがほしいけれど、収納場所は少なくしたい」という人向けです。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | 310g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | φ210×100mm |

| 材質 | 18-8ステンレス |

| タイプ | 裏ごし器タイプ |

| 重さ | 310g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | φ210×100mm |

| 材質 | 18-8ステンレス |

| タイプ | 裏ごし器タイプ |

粉ふるいから裏ごしまでこれひとつあればOK!

こちらの商品は粉ふるいだけでなく裏ごしにも使いたい人におすすめです。サイズが3種類から選べます。

粉ふるいのサイズは、ボウルより大きいと粉が外にこぼれやすくなってしまいます。逆にあまり小さすぎると、粉を何度も分けて入れなくてはならなかったり、野菜の裏ごしがしにくかったりします。お手持ちのボウルのサイズを確認して決めるとよいでしょう。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | 約100g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約φ195×55mm |

| 材質 | ステンレス鋼 |

| タイプ | 裏ごし器タイプ |

| 重さ | 約100g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約φ195×55mm |

| 材質 | ステンレス鋼 |

| タイプ | 裏ごし器タイプ |

粉ふるいおすすめ5選|スプーン・電動タイプ

粉ふるいのなかでも手軽に使えるスプーンタイプと便利な電動タイプのおすすめ商品を紹介します。

あると便利! 均一にきれいにまぶせる

長く使えるステンレス製の粉ふりスプーンです。薄さ0.3mmのステンレス板に開けられた穴は、サイズや形状が場所によって異なります。目詰まりもしにくいため、スムーズに粉をふるうことが可能です。

また、粉をすくうときに大さじ1杯を量れるので、すくった粉を無駄なく使えるのもポイントです。食材の下ごしらえや粉砂糖をふりかけたりするときなど、少量の粉ふるいに便利です。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | - |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約62×25×127mm |

| 材質 | ステンレス鋼 |

| タイプ | スプーンタイプ |

| 重さ | - |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約62×25×127mm |

| 材質 | ステンレス鋼 |

| タイプ | スプーンタイプ |

まんべんなく均一な粉がふるえるスプーンタイプ

軽くて安いものがいい、という方には、プラスチック製がおすすめ。スプーンタイプだから、粉の入った袋から使いたい分だけすくえて、洗うのも簡単です。

さらに、きめ細やかな粉が均一にふるえるのが特徴。食材の下ごしらえなどに手軽に使えるので便利です。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | - |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 高さ4.5×幅12.1×奥行6.1cm |

| 材質 | ポリプロピレン |

| タイプ | スプーンタイプ |

| 重さ | - |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 高さ4.5×幅12.1×奥行6.1cm |

| 材質 | ポリプロピレン |

| タイプ | スプーンタイプ |

コンパクトサイズで使いやすい

ユニークなオリジナルの生活用品を展開するオークスのスプーンタイプの粉ふるい。スライド式で小さじ1杯分の量をすくえます。穴のサイズは大きめなので、サラサラとした精製塩や粉砂糖をふるうときは、穴の開いている面をうえに向けて振るとうまくふるうことができます。

コンパクトサイズなので調味料入れにもすっぽり入ります。調味料スプーンや計量スプーンの代わりに使えるので便利です。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | 約17g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約31×100×26mm |

| 材質 | スプーン部:AS樹脂、上下カバー:ABS樹脂 |

| タイプ | スプーンタイプ |

| 重さ | 約17g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約31×100×26mm |

| 材質 | スプーン部:AS樹脂、上下カバー:ABS樹脂 |

| タイプ | スプーンタイプ |

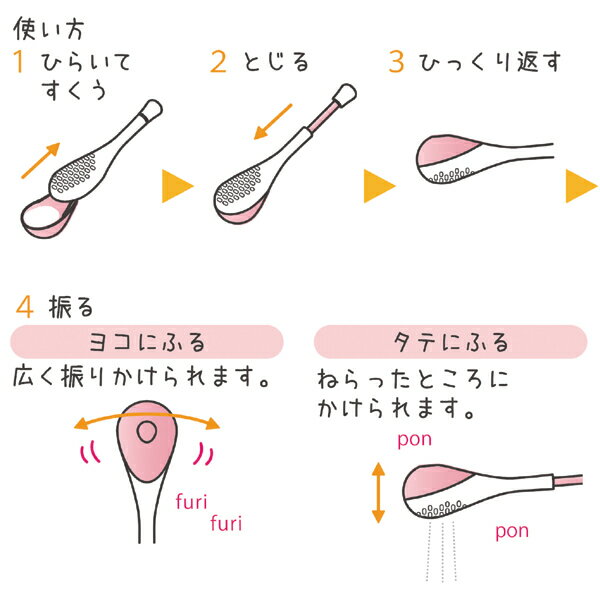

少量まぶしたいときにはとても便利なスプーンタイプ

マラカス型をしたスプーンタイプの粉ふるいです。料理のときに、ほんのちょっと粉をふりたいというときには重宝するアイテム。スライド式の蓋の部分がふるいになっていて、スプーン部分で粉をすくい、蓋を閉めてひっくり返して使います。

縦に小刻みにふれば狙った部分に集中して粉をふるえますし、横に大きくふればまんべんなく広く粉をふるうことができます。コンパクトなので収納場所を選びません。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | 22.7g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 45×185mm |

| 材質 | 本体・ツマミ/ABS樹脂、スプーン部/AS樹脂 |

| タイプ | 多機能タイプ |

| 重さ | 22.7g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 45×185mm |

| 材質 | 本体・ツマミ/ABS樹脂、スプーン部/AS樹脂 |

| タイプ | 多機能タイプ |

大量に粉を振るいたいなら電動が便利

こちらの粉ふるいは電動タイプなので、スイッチを入れれば、片手で大量の粉がふるえるのが特徴です。パンやケーキ作りが趣味で、一回の調理で大量の粉を振るうという人は、電動タイプの粉ふるいを試してみてください。力がいらないので手が疲れにくいですし、調理時間の短縮にもつながります。

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格

| 重さ | 約368g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約235×145×110mm |

| 材質 | プラスチック |

| タイプ | 多機能タイプ(電動) |

| 重さ | 約368g |

|---|---|

| サイズ(W×D×H) | 約235×145×110mm |

| 材質 | プラスチック |

| タイプ | 多機能タイプ(電動) |

「粉ふるい」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 重さ | サイズ(W×D×H) | 材質 | タイプ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| タイガークラウン『ラインシフター(粉ふるい器)(1687)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

簡単操作できめ細かいパウダー状に | 160g | 約120×213×94mm | ABS樹脂、ステンレス鋼(18-8) | シフタータイプ |

| パール金属『 EEスイーツ ステンレス製 自動粉ふるい(D-4726)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

片手でらくらく! 自動粉ふるい | 約120g | 約155×103×110mm | ステンレス鋼 | シフタータイプ |

| 貝印『しっかり洗えてきれいに片づく粉ふるい(受け皿付)(DL6261)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

分解して洗えるのでとても清潔! | 161g | 160×120×144mm | 本体・ハンドル・リング/ABS樹脂 網/18-8ステンレススチール | シフタータイプ |

| IKEA(イケア)『IDEALISK(イディアーリスク)(50174516)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

丈夫で長く使えてお手入れもラク | - | φ105×95mm | ステンレススチール、ポリプロピレンプラスチック | シフタータイプ |

| ヨシカワ『栗原はるみ 粉ふるい兼用ストレーナー 17cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月29日時点 での税込価格 |

栗原はるみプロデュース! 使い勝手のよい粉ふるい | 152g | 174×335×78mm | ステンレス | ストレーナータイプ |

| ミネックスメタル『ビクトリーストレーナー』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

幅広く使えるダブルメッシュのストレーナー | 280g | φ200×390×85mm | ステンレス、木 | ストレーナータイプ |

| パール金属『EEスイーツ 粉ふるいストレーナー(D-4723)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

裏ごし器としても使える国産ストレーナー | 約110g | 約160×230×75mm | ステンレス鋼 | ストレーナータイプ |

| IPOW『ストレーナーセット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

用途に合わせてサイズを選べる | - | 1:約150×390mm、2:約100×290mm、3:約56×210mm | ステンレス | ストレーナータイプ |

| 下村企販『うらごし・粉ふるい 19(36471)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

細目のメッシュでふんわりパウダー状に | 120g | 約194×260×52mm | 18-0ステンレス、18-8ステンレス | 裏ごし器タイプ |

| 貝印『うらごし器(DH7092)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

離乳食づくりから製菓・調理に大活躍 | 152g | 約220×220×72mm | 網:18-8ステンレススチール、フチ:ステンレススチール | 裏ごし器タイプ |

| ミネックスメタル『18-8 粉フルイ 大(φ110)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

握力に自信のない人も安心 | 120g | φ110×80mm | ステンレス | 裏ごし器タイプ |

| 遠藤商事『ワンタッチうらごし 枠 21cm(BUL01021)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

用途にあわせて網目サイズをチェンジ! | 310g | φ210×100mm | 18-8ステンレス | 裏ごし器タイプ |

| パール金属『アンテノア ステンレス製 うらごし 18cm(D-3506)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

粉ふるいから裏ごしまでこれひとつあればOK! | 約100g | 約φ195×55mm | ステンレス鋼 | 裏ごし器タイプ |

| マーナ『ステンレス粉ふりスプーン(K663)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

あると便利! 均一にきれいにまぶせる | - | 約62×25×127mm | ステンレス鋼 | スプーンタイプ |

| マーナ(MARNA) 『お料理はかどる粉ふりスプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

まんべんなく均一な粉がふるえるスプーンタイプ | - | 高さ4.5×幅12.1×奥行6.1cm | ポリプロピレン | スプーンタイプ |

| オークス『leye(レイエ) パラパラ塩ふるい(LS1547)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

コンパクトサイズで使いやすい | 約17g | 約31×100×26mm | スプーン部:AS樹脂、上下カバー:ABS樹脂 | スプーンタイプ |

| オークス『leye(レイエ)まぶせる粉ふるい(LS1534)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

少量まぶしたいときにはとても便利なスプーンタイプ | 22.7g | 45×185mm | 本体・ツマミ/ABS樹脂、スプーン部/AS樹脂 | 多機能タイプ |

| TOPINCN『小麦粉ふるい 電動ハンドヘルド』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月28日時点 での税込価格 |

大量に粉を振るいたいなら電動が便利 | 約368g | 約235×145×110mm | プラスチック | 多機能タイプ(電動) |

通販サイトの人気ランキング Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングをチェック!

Amazon、楽天市場での粉ふるいの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

粉ふるいの代用になるのはコレ! 粉ふるいがない!というときに

粉ふるいがない時は、いくつかのキッチン用品で代用が可能です。少量の粉をふるうなら、茶こしで代用できますが、商品によっては目詰まりしやすく大量の粉ふるいには向いていません。大量の粉をふるうなら、ざるが便利です。網目が大きいため細かいパウダー状にならないことも。

しかし、代用品よりも粉ふるいを使ったほうがふんわりと細かい粉に仕上がります。用途を縛られたくない方は幅広く使えるストレーナータイプや裏ごしタイプなどを選ぶといいでしょう。

粉ふるいはひとつ持っておくと便利なキッチン用品

粉ふるいはお菓子づくりや料理の下ごしらえなどで重宝するキッチン用品です。薄力粉や強力粉などを簡単に細かいパウダー状にするのに役立ちます。カップ/シフタータイプやストレーナータイプ、裏ごし器タイプ、スプーンタイプ、電動タイプなどの種類があり、それぞれ粉ふるいのやり方や用途の幅が異なります。

製菓用として用意したい、ふだんの調理にも活用できるものを選びたいなど目的に応じて選ぶことが大切です。ざるや茶こしなどで代用されている方も、粉ふるいをひとつ持っていればその活用の幅に驚くはず。

この記事でご紹介した粉ふるいの選び方やおすすめ商品も参考にして、自分の使い方にあった粉ふるいを探してみてください。

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。