| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 重量 | 電源 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| BOSS『GT-1』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

小型で練習やライブにも持ち運びやすいモデル | W305×D152×H56mm | 1.3kg | アルカリ電池(単3形)×4またはACアダプター(別売) |

| ZOOM『G6』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

スマホ感覚の操作性で極上のサウンドを | W418×D228×H65mm | 1.9 kg | ACアダプタ(AD-16) |

| ZOOM『ベースマルチエフェクター B1Xon』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |

コンパクトボディにベーシストのニーズを凝縮 | D155×W237×H50mm | 640g(電池含まず) | 単3電池 × 4本、ACアダプタ (別売) |

| BOSS『ME-25』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

理想の音色に素早く近づけるギター・マルチ | 9.3 x 30 x 19.1 cm | 0.5kg | 6 単3形 アルカリ電池 |

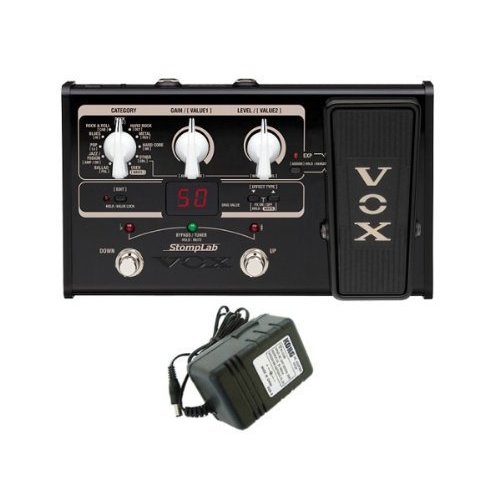

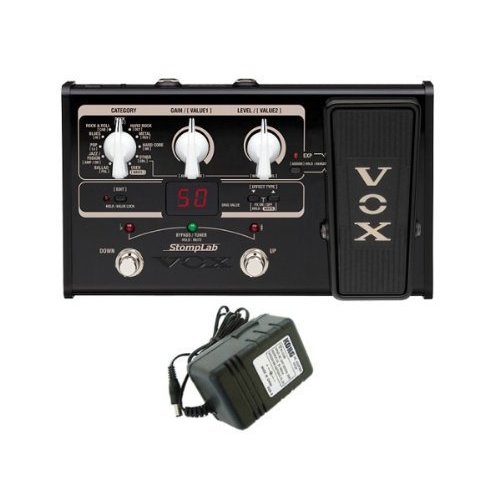

| VOX『StompLab SL2G ACアダプターセット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

ジャンル別でサウンドを選択可能 | - | - | アルカリ電池 4単3形電池+ACアダプター(付属) |

| ZOOM『G3Xn』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

操作性にすぐれた多機能マルチエフェクター | W318×D181×H64mm | 1.84kg | ACアダプタ(DC9V/センターマイナス/500mA(ズーム AD-16)) |

| Line 6『Firehawk FX』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

アンプシミュレートも多彩でスタジオでも活躍 | - | - | - |

| MOOER『GE200』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

カラーディスプレーの視認性のよさが使いやすい | W297×D145.5×H45.5mm | 1.4kg | ACアダプター 9VDC |

| BOSS『ME-80』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

ツマミの多さが高い操作性を実現した高性能モデル | W447×D231×H70mm | 3.6kg | アルカリ電池(単3形)×6、またはマンガン電池(単3形)×6、またはACアダプター(別売りPSA-100) |

| Line 6『マルチエフェクトプロセッサー Helix LT』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

ギタープロセッサーのスタンダードモデル | 53.0×30.3×9.3cm | 5.7kg | - |

マルチエフェクターとは?

マルチエフェクターとは、一台に様々な種類のエフェクトを詰め込んだライブやレコーディングでは欠かせない機器です。エレキギターの音を切り替えたり、エフェクトによってうまくつなぐなど、使い方によって自分が奏でたいサウンドを作り出すのに役立つ音楽機材です。

ギター用マルチエフェクターの選び方 レコーディングエンジニアが教えるプロの着眼点

レコーディングエンジニアの小野寺孝樹さんに、ギター用マルチエフェクターを選ぶときのポイントを教えてもらいました。ギター用ではコンパクトエフェクターも根強い人気ですが、マルチエフェクターも高い注目を集めています。マルチエフェクター独特の選択ポイントをチェックしてみましょう。

操作性と可搬性(コンパクトさ)で選ぶ

ライブなどで音色などを変更する可能性がある場合、エフェクターの操作すべきパラメーターに瞬時にアクセスする必要があります。

「マルチエフェクター=複数のエフェクターをひとつにまとめたもの」という製品の特性上、操作系統が複雑化するのは仕方のないことですが、なるべく操作をしやすいように各メーカーがそれぞれ工夫をしています。そのなかでも、パラメーターをすべて直接調整できるようになっている製品もあり、ご自分の演奏スタイルによって選ぶべき製品が決まってくると思います。

PCやスマホとの連携ができる機種を選ぶ

エフェクターはPCやスマホなどと連携することによって、パラメーターやセッティングなどを詳細に渡って調整し保存可能。さらに著名ミュージシャンやプロデューサーの作成したパッチをネットからダウンロードできる機種もあります。

とくにこれからはじめてギター用エフェクターを導入される方は、そのような機能のある機種を選ぶことによって、各エフェクトがどのような効果を生むかという点で音作りの参考になるでしょう。

いろんなエフェクトを同時に使えるかで選ぶ

マルチエフェクターとはその名のとおり、複数のエフェクターを同時に使えるのが特徴です。そのため単機能のコンパクトエフェクターを何台も導入するよりもコストパフォーマンスにすぐれるものが多いうえ、可搬性にすぐれているといえます。

なによりも歪みだけではなく、モジュレーションやLOOPER、チューナーや空間系マルチエフェクターまでもが搭載されているので、多彩なサウンドを必要とする方、足元のセッティングをシンプルにしたい方にはおすすめです。

ギター用マルチエフェクターのおすすめ10選 レコーディングエンジニアが厳選

ギター用マルチエフェクターの選び方のポイントをふまえて、レコーディングエンジニアの小野寺孝樹さんと編集部が選んだおすすめ商品を紹介します。手軽な入門モデルからライブやスタジオでも活躍する本格モデルまで、幅広く紹介いただいています。

小型で練習やライブにも持ち運びやすいモデル

「GT-1」は、BOSS(ボス)のマルチエフェクターのエントリーモデルです。

それにしても、よくこの内容をここまでコンパクトにできたものですが、そのためディスプレイは小さめで、ライブなどで使う際には誤操作の危険性があります。それを防ぐためプログラムには工夫が必要になりますが、その手間を補って余りある完成度です。

筐体(きょうたい)はプラスティック製で軽く、同梱物をきずつけないようにエッジを丸く加工するなど、ひじょうに持ち運びやすく工夫されています。

さらに単3電池でも駆動ができるので、電源コンセントから離れたところでも使用できます。屋外やライブハウスで演奏する機会がある方は検討してみてもいいでしょう。ただしACアダプターは別売りなのでご注意を。

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格

| サイズ | W305×D152×H56mm |

|---|---|

| 重量 | 1.3kg |

| 電源 | アルカリ電池(単3形)×4またはACアダプター(別売) |

| サイズ | W305×D152×H56mm |

|---|---|

| 重量 | 1.3kg |

| 電源 | アルカリ電池(単3形)×4またはACアダプター(別売) |

スマホ感覚の操作性で極上のサウンドを

ZOOM『G6』は、フラッグシップモデル『G11』と同じ最先端のエフェクトプロセッシング技術と、スマホ感覚で操作できる4.3インチのタッチスクリーンを搭載しています。

22アンプモデル、22キャビネットモデル、135エフェクトを内蔵し、最大7エフェクト+1アンプモデルを同時使用可能。

また、スピーカーキャビネットの鳴りをキャプチャしたインパルス・レスポンスを取り込めるIRローダー機能を搭載し、即戦力の70個のIRデータをプリセットするほか、サードパーティー製のIRデータも最大50個まで本体にロードできます。

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格

| サイズ | W418×D228×H65mm |

|---|---|

| 重量 | 1.9 kg |

| 電源 | ACアダプタ(AD-16) |

| サイズ | W418×D228×H65mm |

|---|---|

| 重量 | 1.9 kg |

| 電源 | ACアダプタ(AD-16) |

コンパクトボディにベーシストのニーズを凝縮

コンプレッサーをはじめ75種類ものベースエフェクトを搭載し、その中から最大5種類のエフェクトを同時に使用できます。エフェクトの接続順は自在に並べ替えられるので、コンパクトでも音作りに妥協はありません。

さらにワウペダルやピッチシフトなどの5種類のペダルコントロールエフェクトを搭載。 ベースの個人練習にも最適です。

深夜でも周囲を気にせず演奏できるヘッドフォン端子や、音楽プレイヤーを接続できるAUX端子、最長30秒までのフレーズをレコーディング可能なルーパー機能も装備しています。

※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格

| サイズ | D155×W237×H50mm |

|---|---|

| 重量 | 640g(電池含まず) |

| 電源 | 単3電池 × 4本、ACアダプタ (別売) |

| サイズ | D155×W237×H50mm |

|---|---|

| 重量 | 640g(電池含まず) |

| 電源 | 単3電池 × 4本、ACアダプタ (別売) |

理想の音色に素早く近づけるギター・マルチ

シンプルで直感的な操作が魅力のMEシリーズの最新モデルです。コスパに優れ、COSMアンプ・モデリングによる迫力のアンプ・サウンドを音作りに活かし、サウンド・ライブラリーを駆使したイージー・オペレーションで、誰でも簡単に目的の音が作れます。

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格

| サイズ | 9.3 x 30 x 19.1 cm |

|---|---|

| 重量 | 0.5kg |

| 電源 | 6 単3形 アルカリ電池 |

| サイズ | 9.3 x 30 x 19.1 cm |

|---|---|

| 重量 | 0.5kg |

| 電源 | 6 単3形 アルカリ電池 |

ジャンル別でサウンドを選択可能

ジャンル別で選べるサウンドで、オリジナリティのあるサウンドが作れます。さらにエクスプレッション・ペダルでリアル・タイムにコントロールが可能です。

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格

| サイズ | - |

|---|---|

| 重量 | - |

| 電源 | アルカリ電池 4単3形電池+ACアダプター(付属) |

| サイズ | - |

|---|---|

| 重量 | - |

| 電源 | アルカリ電池 4単3形電池+ACアダプター(付属) |

操作性にすぐれた多機能マルチエフェクター

頑強な見た目の筐体(きょうたい)で重さも約1.8kgと、気軽に持ち運ぶにはちょっと重く感じるかもしれないZOOM「G3Xn」。ただ、マルチエフェクターというと操作が複雑になりがちですが、この機種は大きなディスプレイで簡単にエフェクトを切り替えることができ、直感的に操作できるというメリットがあります。

また、一見してわかると思いますが、コンパクトエフェクターを3つ並べたような外観で、それぞれにマルチファンクションの4個のツマミがあり、操作性はとてもいいです。多彩なエフェクトを使い分けたい方におすすめの機種です。

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格

| サイズ | W318×D181×H64mm |

|---|---|

| 重量 | 1.84kg |

| 電源 | ACアダプタ(DC9V/センターマイナス/500mA(ズーム AD-16)) |

| サイズ | W318×D181×H64mm |

|---|---|

| 重量 | 1.84kg |

| 電源 | ACアダプタ(DC9V/センターマイナス/500mA(ズーム AD-16)) |

アンプシミュレートも多彩でスタジオでも活躍

「POD」の「Line 6」による製品です。アンプシミュレートはさすがLine 6、プロクオリティのサウンドが得られます。カラフルなフットスイッチは視認性抜群、ペダルも大きく踏みやすいです。

バランス XLR出力は大きなポイントで、スタジオ機器やPA機材との相性もいいでしょう。インサートのセンド・リターンは工夫次第で便利に使え、お持ちのエフェクターをシステムのなかに組み込むことも可能です。

エディットは「Firehawk Remote」アプリで行なうことができますが、本体のディスプレイとツマミでのエディットも容易なので、ライブ中に調整することも可能です。サウンドクオリティと自由度をお求めの方におすすめの機種です。

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格

| サイズ | - |

|---|---|

| 重量 | - |

| 電源 | - |

| サイズ | - |

|---|---|

| 重量 | - |

| 電源 | - |

カラーディスプレーの視認性のよさが使いやすい

MOOER「GE200」はコンパクトですがカラーディスプレイは非常に見やすく、操作性も文句なしのギター用エフェクターです。

55種類の豊富なアンプモデリングを搭載し、そのクオリティも高いですが、エフェクト部分はBOSSやZOOMに比べて若干弱い印象。リズムセクション(Drum Machine)は40種類、フレーズルーパーは最大52秒と充分すぎるほどのスペックです。

さらに、オーディオインターフェイス機能がついているので、ちょっとしたデモテープならこれ1台でできてしまうため、ライブハウスでの演奏から個人的な曲作りまで対応できる、コンパクトな機種をお探しの方におすすめです。また、電源は電池ではなく、専用ACアダプターを使用します。

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格

| サイズ | W297×D145.5×H45.5mm |

|---|---|

| 重量 | 1.4kg |

| 電源 | ACアダプター 9VDC |

| サイズ | W297×D145.5×H45.5mm |

|---|---|

| 重量 | 1.4kg |

| 電源 | ACアダプター 9VDC |

ツマミの多さが高い操作性を実現した高性能モデル

MEシリーズのフラッグシップモデル。筐体はコンパクトとはいいがたいですが、各パラメーターはすべてつまみで操作できます。そのうえ、4個に見えて実は8個あるフットスイッチと大きめのペダルで、操作性は非常によく、使い方も簡単です。ライブ中でもサウンドの微調整が瞬時にできるのはこの機種の最大ポイントです。

さらに、別売りのACアダプターだけでなく単3電池での駆動もできるので、電源のない場所でのパフォーマンスも可能。ファクトリープリセットは36と決して多くはないですが、PCと連携してサイトからダウンロードできるため、バリエーションに困ることはないでしょう。

場所を選ばず多彩な演奏をしたい方にマッチした商品です。

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格

| サイズ | W447×D231×H70mm |

|---|---|

| 重量 | 3.6kg |

| 電源 | アルカリ電池(単3形)×6、またはマンガン電池(単3形)×6、またはACアダプター(別売りPSA-100) |

| サイズ | W447×D231×H70mm |

|---|---|

| 重量 | 3.6kg |

| 電源 | アルカリ電池(単3形)×6、またはマンガン電池(単3形)×6、またはACアダプター(別売りPSA-100) |

ギタープロセッサーのスタンダードモデル

『Helix LT』は、高いレベルのパフォーマンス、フレキシビリティ、コントロール性を備えたギタープロセッサーのスタンダードモデルです。

フラッグシップモデルである「Helix」「Helix Rack」と同様に、パワフルなデュアルDSPを駆使した「HX モデリングエンジン」を搭載し、さまざまなアンプやキャビネット、マイク、エフェクトの音色や挙動を忠実に再現しています。

さらにI/O とハードウェア構成を厳選することで、よりお求めやすい価格を実現。また『Helix LT』 のプリセットは「Helix」「Helix Rack」と互換性があるため、これらのモデルのバックアップ用プロセッサーとして『Helix LT』を活用することもできます。

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格

| サイズ | 53.0×30.3×9.3cm |

|---|---|

| 重量 | 5.7kg |

| 電源 | - |

| サイズ | 53.0×30.3×9.3cm |

|---|---|

| 重量 | 5.7kg |

| 電源 | - |

ユーザーが選んだイチオシ

ここでは、みんながおすすめする「ギター用マルチエフェクター」を紹介します。 商品の口コミはもちろん、コスパ、機能性、使いやすさといった評価ポイントも聞いてみたので、各項目にも注目して商品選びの参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事後半にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

コンパクトで多機能なギターエフェクター

コンパクトながら多彩なエフェクトが詰まっており、幅広い音作りが可能です。バッテリー駆動対応で、どこでも演奏できるのが便利。直感的な操作性もあり、初心者でも簡単に扱えます。(S.S.さん/男性/33歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

小型のため、複雑なエフェクトの操作や設定には少し慣れが必要です。(S.S.さん/男性/33歳/会社員)

※各社通販サイトの 2024年11月28日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者

多彩なエフェクト搭載のコンパクトペダル

コンパクトなボディに100種類以上のエフェクトを搭載しており、どんなジャンルにも対応できます。ディスプレイで操作がしやすく、複数のエフェクトを同時に使えるのも魅力。持ち運びが楽で、ライブや練習に最適です。(S.S.さん/男性/33歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

多機能な分、細かい設定を行うには少し操作に慣れが必要です。(S.S.さん/男性/33歳/会社員)

※各社通販サイトの 2024年11月28日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

ライブ演奏を含めあらゆるシーンで幅広く活用出来る

70種類以上のアンプ/エフェクトモデルを内蔵しているうえに、自由な接続順で最大5個を同時に使用出来ます。さらに、追加のアンプモデル/エフェクト/パッチをダウンロードして、本体にインストール出来るのも魅力です。あらゆるシーンに対応しています。(S.W.さん/女性/50歳/主婦)

【デメリットや気になった点】

ギター好きには、魅力的な機能を備えているのでしょうね。初心者は使いこなせるのか?(S.W.さん/女性/50歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年11月28日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 3.7点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 3.7点 |

「ギター用マルチエフェクター」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 重量 | 電源 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| BOSS『GT-1』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

小型で練習やライブにも持ち運びやすいモデル | W305×D152×H56mm | 1.3kg | アルカリ電池(単3形)×4またはACアダプター(別売) |

| ZOOM『G6』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

スマホ感覚の操作性で極上のサウンドを | W418×D228×H65mm | 1.9 kg | ACアダプタ(AD-16) |

| ZOOM『ベースマルチエフェクター B1Xon』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |

コンパクトボディにベーシストのニーズを凝縮 | D155×W237×H50mm | 640g(電池含まず) | 単3電池 × 4本、ACアダプタ (別売) |

| BOSS『ME-25』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

理想の音色に素早く近づけるギター・マルチ | 9.3 x 30 x 19.1 cm | 0.5kg | 6 単3形 アルカリ電池 |

| VOX『StompLab SL2G ACアダプターセット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

ジャンル別でサウンドを選択可能 | - | - | アルカリ電池 4単3形電池+ACアダプター(付属) |

| ZOOM『G3Xn』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

操作性にすぐれた多機能マルチエフェクター | W318×D181×H64mm | 1.84kg | ACアダプタ(DC9V/センターマイナス/500mA(ズーム AD-16)) |

| Line 6『Firehawk FX』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

アンプシミュレートも多彩でスタジオでも活躍 | - | - | - |

| MOOER『GE200』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

カラーディスプレーの視認性のよさが使いやすい | W297×D145.5×H45.5mm | 1.4kg | ACアダプター 9VDC |

| BOSS『ME-80』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

ツマミの多さが高い操作性を実現した高性能モデル | W447×D231×H70mm | 3.6kg | アルカリ電池(単3形)×6、またはマンガン電池(単3形)×6、またはACアダプター(別売りPSA-100) |

| Line 6『マルチエフェクトプロセッサー Helix LT』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月08日時点 での税込価格 |

ギタープロセッサーのスタンダードモデル | 53.0×30.3×9.3cm | 5.7kg | - |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする ギターマルチエフェクターの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのギターマルチエフェクターの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

ギター用マルチエフェクターと一緒に見たい周辺機器

マルチエフェクターの最大の利点は? レコーディングエンジニアからのアドバイス

自宅やスタジオの音をライブで再現できる

マルチエフェクターの最大の利点はセッティングの再現性にすぐれる点です。

現在発売されているマルチエフェクターは、一部の例外を除いてはデジタル回路で構成されていますので、作成したサウンドをメモリーして呼び出すことができます。そして、基本的にほかの機材を必要とせず、それ単体で音作りできますので、過去に作ったサウンドの再現性にすぐれています。

自宅やスタジオなどでじっくり音作りしたものを、ライブでそのまま再現することができますから、それをもとにアップデートすれば、さらなるサウンドクオリティのアップに繋がるでしょう。また、演奏する会場の響きによって残響の具合を変えることなども容易にできます。

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

ユーザーが選んだイチオシ商品の口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。