ユーザーが選んだイチオシ

ここからは、普段から急須を愛用しているユーザーががおすすめするイチオシの商品を紹介。5点満点で「コスパ」「デザイン」「お手入れ」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

こだわり抜かれた作品

茶こしが急須と一体になっているため、金属を通した感じの味を全く感じません。こちらの製品でお茶を楽しみ始めると、他のお茶が美味しくないと感じるかもしれません。それほど美味しく感じます。(N.M.さん/女性/37歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| デザイン | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| デザイン | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者

デザインに一目ぼれ

珍しい形のデザインに一目ぼれして購入しました。透明なので、お湯の中で茶葉が開いていく様子を眺めることができ、癒されています。見た目に反して結構入るので、一人でお茶を飲むのには十分な大きさだと思います。(Y.T.さん/女性/37歳/フリーランス)

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| デザイン | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| デザイン | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者

子どもがいても安心

急須は割れ物が多いため、子どもが触っても安心なものを探していました。ステンレスは錆びないし割れないのでとてもありがたいです。家が洋風なので、和風の急須より洋風の急須がいいなと思っていたので、イメージ通りで気に入っています。(R.T.さん/女性/39歳/事務職)

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| デザイン | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| デザイン | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者

お部屋を華やかにしてくれる

急須というと地味な印象があったのですが、この急須はかわいらしいピンクが基調でお花の絵がたくさん描かれているので置いているだけで部屋が華やかになります。かわいらしい柄が好きな方におすすめです。(A.F.さん/女性/38歳/自営業)

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| コスパ | ★★☆☆☆ |

|---|---|

| デザイン | ★★★★☆ |

| お手入れ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 3.0点 |

| コスパ | ★★☆☆☆ |

|---|---|

| デザイン | ★★★★☆ |

| お手入れ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 3.0点 |

愛用者

コロンとしていてお湯がたくさん入る

5人家族にちょうどいい大容量の急須です。大きめの茶こしのおかげで、玄米茶も出しやすいです。お手入れは、少しガラスが汚れてきたころに、酸素系漂白剤に熱湯を注ぐだけ。ネットごと注ぎ口までキレイになりますよ! (S.Y.さん/女性/53歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| デザイン | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| デザイン | ★★★★★ |

| お手入れ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

急須おすすめ|ガラス製

中身が見える透明なガラス製急須をご紹介します。

目で見ながら楽しむことができる! 値段も安い

リーズナブルでコスパがいい耐熱ガラスで作られた急須。透明なので、冬は温まっている湯呑を、夏は氷の入った涼しげなお茶を目で見ながら楽しむことができます。

日本茶だけでなく、ハーブティーなどにも使用できるデザインが魅力です。茶こしを外せば電子レンジで温めることも可能です。

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| サイズ | - |

|---|---|

| 容量 | 450ml |

| 素材 | ガラス |

| サイズ | - |

|---|---|

| 容量 | 450ml |

| 素材 | ガラス |

ホットもアイスも! 一年中使える耐熱ガラス製

耐熱ガラスで有名なハリオのティーポット。樹脂製で目の細かい茶こしで細かい茶葉も目詰まりしにくいのが特徴です。

緑茶、紅茶にハーブティーなどお茶の色味がひと目でわかり、お好みの濃さでお茶を淹れることができます。もちろんホットもアイスも両方楽しめます。

700mlと大容量なので、来客時やふたりでティータイムを楽しむときにもピッタリですよ♪

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| サイズ | 幅16×奥行11.6×高14.3cm |

|---|---|

| 容量 | 700ml |

| 素材 | 本体・フタ/耐熱ガラス、茶こし/ポリプロピレン、メッシュ部分/ポリエステル |

| サイズ | 幅16×奥行11.6×高14.3cm |

|---|---|

| 容量 | 700ml |

| 素材 | 本体・フタ/耐熱ガラス、茶こし/ポリプロピレン、メッシュ部分/ポリエステル |

茶葉の舞う姿や濃度がしっかり見える

細かい茶葉が漉せるストレーナーとフタが一体型で、お茶を注ぐときに傾けても落ちにくい構造のワンタッチティーポット。

耐熱ガラスで茶葉がゆっくりと開く様子や、茶葉の濃さなどを確認ができ、パーツが少ないからお手入れも簡単です。使い勝手にこだわった、毎日の生活の中でカジュアルに活躍してくれるティーポットですね。

茶葉が漏れることもなく、液ダレもしにくいのが嬉しいアイテムです。

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| サイズ | 78 x H100 x W140 mm |

|---|---|

| 容量 | 460ml |

| 素材 | ガラス, ステンレス, シリコーン, ポリプロピレン, ナイロン |

| サイズ | 78 x H100 x W140 mm |

|---|---|

| 容量 | 460ml |

| 素材 | ガラス, ステンレス, シリコーン, ポリプロピレン, ナイロン |

わたしのお茶を自由自在

手軽に1人分のお茶が愉しめる、自分専用のティーポット。耐熱性ガラス製で、茶葉の変化を目で楽しむことができ、冷めたらそのままレンジで温めなおしができます。もちろん食洗器にも対応。自宅はもちろん、職場などどんな場所にも馴染むデザインです。

大きくゆったりとしたハンドルは、複数の指でしっかりホールドでき安心感がありますよ。

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| サイズ | φ80xH90xW120mm |

|---|---|

| 容量 | 350ml |

| 素材 | ガラス |

| サイズ | φ80xH90xW120mm |

|---|---|

| 容量 | 350ml |

| 素材 | ガラス |

急須おすすめ|鉄製

モダンなデザインが人気の鉄製急須をご紹介します。

老舗メーカー「岩鋳」の日本製鉄瓶

岩手が生んだ南部鉄器メーカー「岩鋳」の黒焼付鉄瓶。ずっしりとした見た目を裏切らない、しっかりとした重さと手ごたえを感じる逸品。

鉄瓶でお湯を沸かすと、鉄分が流れ出し、身体が吸収しやすい鉄を補給することができます。熱源はガスはもちろんIH100V・200Vにも対応してくれているので、とても便利になりました。

来客時の急須代わりにも使える一品。職人の手仕事を感じさせる確かな品質を手に取って試してみてください。

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| サイズ | 16×14×H14.5cm |

|---|---|

| 容量 | 650ml |

| 素材 | 鋳鉄 |

| サイズ | 16×14×H14.5cm |

|---|---|

| 容量 | 650ml |

| 素材 | 鋳鉄 |

100年使い続けられる逸品

岩手県奥州市水沢区にある南部鉄器メーカー「及源」の東雲亀甲柄南部鉄器。満水で1000ccと小ぶりで、沸きも早く、ちょっとお湯が欲しい時に便利な一品です。

鉄瓶の底を厚くしているため、IHにも対応。使用後はすみやかに洗い、乾かし、油を補給してお手入れしましょう。手間がかかる分、愛着のわく鉄器です。

※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格

| サイズ | 縦17.2cmx横21cmx全高18cm |

|---|---|

| 容量 | 1L |

| 素材 | 鋳鉄 |

| サイズ | 縦17.2cmx横21cmx全高18cm |

|---|---|

| 容量 | 1L |

| 素材 | 鋳鉄 |

ていねいに作り上げられた機能美が映える

人気の高い岩手県の南部鉄器。モダンながら懐かしさも兼ね備えた絶妙なフォルムは、眺めているだけでも癒しを感じられます。

こちらの商品は中がホーロー加工されているので、お手入れもかんたんで日常使いにも向きます。こちらも容量400mlと、少人数の家族でも余分がなく最適。

どこからどう見てもひとつひとつ、ていねいに作られており美しさを感じられ、優秀なインテリア要素の一部となるでしょう。

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| サイズ | 160×110×110mm(ハンドルを立てたとき) |

|---|---|

| 容量 | 400ml |

| 素材 | 本体:鋳鉄(内面ホーロー引き)、茶こし:ステンレス、ハンドル:鋳物 |

| サイズ | 160×110×110mm(ハンドルを立てたとき) |

|---|---|

| 容量 | 400ml |

| 素材 | 本体:鋳鉄(内面ホーロー引き)、茶こし:ステンレス、ハンドル:鋳物 |

内側がホーロー加工された大きな鉄器急須

食事やティータイムに合うデザインが特徴の鉄器製の急須です。ポップなカラーやシンプルなカラーまで揃っています。

金属製ですが、内側はホーロー加工されているので、サビにも強いです。

鉄器製は保温性がすぐれており、緑茶だけでなく中国茶や紅茶・コーヒーなども楽しめますよ。

※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格

| サイズ | 156×140×146mm |

|---|---|

| 容量 | 600ml |

| 素材 | 鉄、ステンレス |

| サイズ | 156×140×146mm |

|---|---|

| 容量 | 600ml |

| 素材 | 鉄、ステンレス |

急須おすすめ|陶磁器製

昔ながらの温かみのあるデザインがと使いやすさが人気の陶磁器製急須をご紹介します。

湯切れが良く、液だれしない本格急須

萬古焼は、素材に小さな穴(孔)があり、お茶の渋み成分を吸着してくれるため、まろやかな味わいを産み出すとされています。

そんな萬古焼で作った急須は、茶こしが注ぎ口にのみついている形状なので、茶葉が最も開きやすいのが特徴です。シンプルなデザインなので、どんなキッチン、ダイニングにも似合います。

小ぶりなので、軽く、持ち運びもラクラクですよ。

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| サイズ | 14.2 x 14 x 9.5 cm |

|---|---|

| 容量 | 320 ml |

| 素材 | 陶器 |

| サイズ | 14.2 x 14 x 9.5 cm |

|---|---|

| 容量 | 320 ml |

| 素材 | 陶器 |

艶のあるグリーンが美しい、美濃焼きの急須

小ぶりでコンパクトな美濃焼きの急須。つるんとした印象で、内側には帯網が付いており、茶葉が目詰まりしにくいのが特徴です。日本の古き良き急須をイメージさせる逸品で、渋さもあり、食卓に置いておきたい一品。

緑茶、玄米茶、ほうじ茶。この急須なら何でも似合いそうですね。

※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格

| サイズ | 約幅15×奥行き18×高さ8.2cm |

|---|---|

| 容量 | 390ml |

| 素材 | 陶器 |

| サイズ | 約幅15×奥行き18×高さ8.2cm |

|---|---|

| 容量 | 390ml |

| 素材 | 陶器 |

持ちやすさとデザインを両立

有田焼の急須で、ピンク色かつ桜のデザインが特徴的な商品です。フタのつまみと取っ手の位置には、お茶が注ぎやすい工夫がほどこされています。手が小さい女性でも、お茶を注ぎやすく使いやすいのが特徴。

クリーン機能の撥水(はっすい)加工がほどこされているため、お茶を注いでも後引きしにくいのもうれしいです。デザイン性と使いやすさを兼ね備えた商品を求める人に向いています。

※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格

| サイズ | 165×100×90mm |

|---|---|

| 容量 | 約400ml |

| 素材 | 本体:陶磁器、茶こし:ステンレス |

| サイズ | 165×100×90mm |

|---|---|

| 容量 | 約400ml |

| 素材 | 本体:陶磁器、茶こし:ステンレス |

北欧柄がお茶の時間をおしゃれに彩る焼き物急須

波佐見焼のかわいい北欧柄が特徴のマジョリカティーポット。これひとつあれば、お茶の時間も可愛くおしゃれになること間違いなしです。

シリーズにはほかに、マグカップやカップ、ストッカーなどもあり、焼き物の急須だけではなくそろえて統一感を持たせて使うのも楽しいですね。

容量550mlは家族での日々の使用には問題なく使える容量。料理のジャンルを選ばず、テーブルに並べられます。

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| サイズ | 100×100×85mm |

|---|---|

| 容量 | 550ml(満水時) |

| 素材 | 本体:磁器、茶こし:ステンレス |

| サイズ | 100×100×85mm |

|---|---|

| 容量 | 550ml(満水時) |

| 素材 | 本体:磁器、茶こし:ステンレス |

シンプルななかにも自然モチーフの温かみ

その形状がなんともかわいい白磁の急須。大きな持ち手が特徴で持ちやすく、またその形状がどこかほっとさせてくれます。

白磁に麻の糸モチーフが一部アクセント。温かみを感じるデザインで、和洋どちらの雰囲気にも馴染みます。

容量700mlとたっぷり入るため、来客時などにも慌てず使える安心な急須。食器洗い機、電子レンジ(温め程度)対応なのも、日常使いにはうれしいポイントです。

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| サイズ | 215×120×12mm |

|---|---|

| 容量 | 700ml |

| 素材 | 磁器 |

| サイズ | 215×120×12mm |

|---|---|

| 容量 | 700ml |

| 素材 | 磁器 |

マットな質感で落ち着いた雰囲気

ひとつひとつ作り上げられた常滑焼の細(ささめ)や、セラメッシュと呼ばれている茶こし付きの急須です。どこか懐かしいフォルムとマットな黒がとてもおしゃれ。

平たい形状は茶葉が大きく開く点や、茶こしまでも陶製のため、かんたんに味わいあるおいしいお茶が淹れられます。

45度急須を傾ければすべて注ぎきることができるように作られている点もストレスフリー。容量は320mlとやや小ぶりながら、見た目、軽く扱いやすい点でも満足できる商品です。

※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格

| サイズ | 173×147×85mm |

|---|---|

| 容量 | 320ml |

| 素材 | 磁器 |

| サイズ | 173×147×85mm |

|---|---|

| 容量 | 320ml |

| 素材 | 磁器 |

工夫された形状で片手でお茶を淹れられる

長くて握りやすい形状になっているグリップと押さえやすい構造の蓋など、工夫された形状が特徴です。

蓋のつまみ部分は、片手でお茶を淹れられるようになっており、とても便利ですね。

白い白磁と少し青みがかった青白釉の2色から選べます。2009年のグッドデザイン賞を受賞している商品です。

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| サイズ | 105×95mm |

|---|---|

| 容量 | 400ml |

| 素材 | 磁器 |

| サイズ | 105×95mm |

|---|---|

| 容量 | 400ml |

| 素材 | 磁器 |

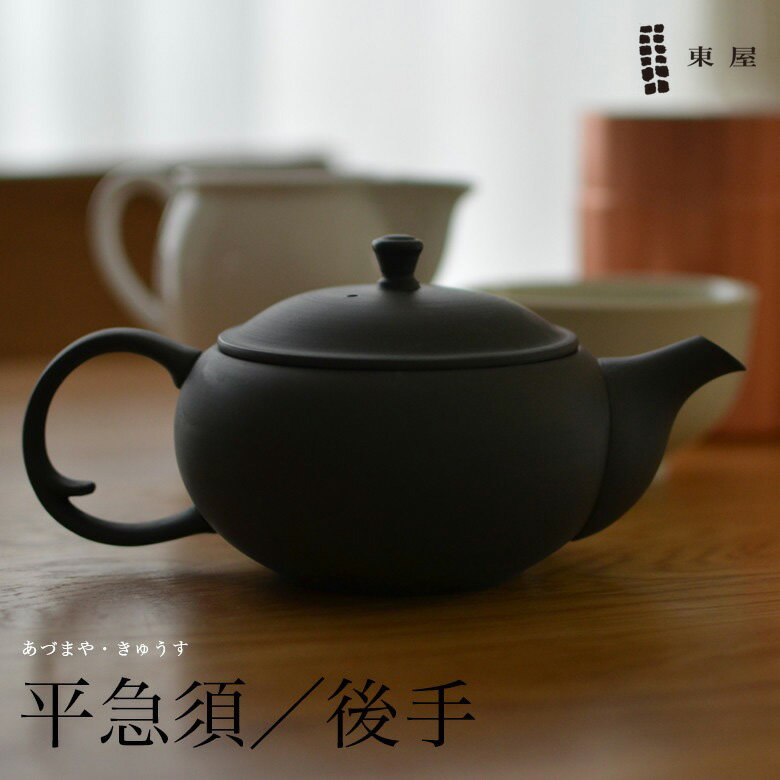

美味しい日本茶・緑茶にぴったり!

平たい形状で内部に茶こしが付いてるタイプなので、お湯が対流しやすく茶葉をしっかりと漉すことが可能。お茶の旨みや香りを充分に引き出せますね。

茶こしは細かな穴で、目詰まりしにくい構造になっています。すり合わせもよく、高い密閉性で、最後の一滴まで注ぎきることができます。

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| サイズ | 170×105×79mm |

|---|---|

| 容量 | 300ml |

| 素材 | 烏泥 |

| サイズ | 170×105×79mm |

|---|---|

| 容量 | 300ml |

| 素材 | 烏泥 |

京都を代表する清水焼による素朴な急須

京都を代表する伝統工芸のひとつである清水焼による焼き物。茶こしが不要の絞りだし急須です。お湯を入れる口部分が広いので、茶葉を捨てたり、洗ったりするのがラクですよ。

茶こしがない分、茶葉が急須内でゆっくり広がり、旨みをたっぷり引き出してくれます。灰釉による素朴な表情も魅力的です。

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| サイズ | 直径11.5×高6.5cm |

|---|---|

| 容量 | 330ml |

| 素材 | 陶器 |

| サイズ | 直径11.5×高6.5cm |

|---|---|

| 容量 | 330ml |

| 素材 | 陶器 |

広口で洗いやすい

クリームがかった素地に、茶色の鉄粉をちりばめて仕上げられたおしゃれな急須です。やさしい雰囲気と色合いのため、いろいろなシーンに使いやすくなっています。

急須にカーブがなく口が広いため、お茶を楽しんだあと洗いやすいのも魅力です。たっぷり400cc入るサイズのため、ふたり以上でお茶を飲みたいときにも向いています。

※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格

| サイズ | 105×160×113mm(持ち手・注ぎ口含む) |

|---|---|

| 容量 | 400ml |

| 素材 | 磁器 |

| サイズ | 105×160×113mm(持ち手・注ぎ口含む) |

|---|---|

| 容量 | 400ml |

| 素材 | 磁器 |

急須おすすめ|プラスチック製

割れにくいプラスチック製のおすすめ急須をご紹介します。

なかのお茶の変化も楽しめる透明な急須

陶器もガラスも、ステンレスも苦手というときや、一時的にサブとして使うときなどにはこちらのプラスチック製(PET)で安価な急須がおすすめです。

割れる心配もなく軽量で扱いやすいので、日々気軽に使えます。クリアな見た目は、なかの茶の色の変化を楽しむこともでき、お茶を淹れる時間を目でも楽しめます。

熱湯を入れた後に急須に触れても熱くないように作られているので、お子さんがいても安心。少し丸みを帯びた形もかわいいですね。

※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格

| サイズ | 108×150×125mm |

|---|---|

| 容量 | 480ml(満水時) |

| 素材 | PET |

| サイズ | 108×150×125mm |

|---|---|

| 容量 | 480ml(満水時) |

| 素材 | PET |

コンパクトで一人分にちょうどいい樹脂製

ガラスのような透明度のある見た目ですが、極厚の樹脂製の急須です。樹脂製なので、熱くなりにくく、割れない急須なので使用する際は安心です。

持ち手がないのでかさばらず、収納しやすいため一人暮らしにもおすすめ。ひとり分のお茶を淹れれるサイズ感で、おいしくお茶を淹れれる説明書つきです。

ステンレス製の茶こしで取り外しも可能なので、洗いやすいのもポイント。

※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格

| サイズ | 約98×114×58.5mm |

|---|---|

| 容量 | 120ml |

| 素材 | 本体:飽和ポリエステル樹脂(トライタン)、茶こし:ステンレス |

| サイズ | 約98×114×58.5mm |

|---|---|

| 容量 | 120ml |

| 素材 | 本体:飽和ポリエステル樹脂(トライタン)、茶こし:ステンレス |

急須おすすめ|ステンレス製

落としても割れないので、子どもがいる家庭でも使いやすい、ステンレス製の急須をご紹介します。

シンプルでありながらキラリと光るおしゃれ感

丈夫なステンレスと竹素材の組み合わせがすっきりシンプルでありながら、やさしい表情も持つ急須。少し細長いフォルムと手持ちのアーチ状も絵になります。

容量400mlはやや少なめですが、少人数の家族で使う場合は問題ないでしょう。

水に強いステンレス素材なので長く使える上、取り落としによる素材の割れに対してはまったく心配がありません。飾って収納しておきたい逸品です。

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| サイズ | 約82×115×150mm |

|---|---|

| 容量 | 400ml |

| 素材 | 本体:18-8ステンレス、ハンドル:天然孟宗竹 |

| サイズ | 約82×115×150mm |

|---|---|

| 容量 | 400ml |

| 素材 | 本体:18-8ステンレス、ハンドル:天然孟宗竹 |

においがつきにくく、耐久性にすぐれた大きめ急須

色うつりやにおいがつきにくく、耐久性にすぐれたステンレス製なので、長く使える急須です。まるで小さいやかんのような見た目で、丸みのあるフォルムにハンドルとつまみが木でできているのが愛らしいデザインです。

3~4杯分のお茶が入れられる大きめのサイズで、茶こしは付属しています。茶こしは取り外し可能で、中の構造も丸みがあるので洗いやすいでしょう。

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格

| サイズ | 155×116×197mm |

|---|---|

| 容量 | 700ml |

| 素材 | 本体:ステンレス、ハンドル・つまみ:天然木 |

| サイズ | 155×116×197mm |

|---|---|

| 容量 | 700ml |

| 素材 | 本体:ステンレス、ハンドル・つまみ:天然木 |

おすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 容量 | 素材 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| HARIO (ハリオ)『茶茶 急須 450ml』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |

目で見ながら楽しむことができる! 値段も安い | - | 450ml | ガラス |

| HARIO(ハリオ)『急須 茶茶 なつめ 700ml CHRN-4N』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |

ホットもアイスも! 一年中使える耐熱ガラス製 | 幅16×奥行11.6×高14.3cm | 700ml | 本体・フタ/耐熱ガラス、茶こし/ポリプロピレン、メッシュ部分/ポリエステル |

| KINTO(キントー)『UNITEA ワンタッチティーポット 460ml 8335』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |

茶葉の舞う姿や濃度がしっかり見える | 78 x H100 x W140 mm | 460ml | ガラス, ステンレス, シリコーン, ポリプロピレン, ナイロン |

| KINTO(キントー)『UNITEA ユニマグ 350ml クリア 22911』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |

わたしのお茶を自由自在 | φ80xH90xW120mm | 350ml | ガラス |

| 岩鋳『南部鉄器 鉄瓶 5型アラレ 黒焼付 12822』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |

老舗メーカー「岩鋳」の日本製鉄瓶 | 16×14×H14.5cm | 650ml | 鋳鉄 |

| OIGEN(及源鋳造)『南部鉄器 東雲亀甲 H-200』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格 |

100年使い続けられる逸品 | 縦17.2cmx横21cmx全高18cm | 1L | 鋳鉄 |

| ロジ・アソシエイツ(南部鉄器)『急須 ドーム霰0.4L』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |

ていねいに作り上げられた機能美が映える | 160×110×110mm(ハンドルを立てたとき) | 400ml | 本体:鋳鉄(内面ホーロー引き)、茶こし:ステンレス、ハンドル:鋳物 |

| cotta(コッタ)『cotta 鉄器急須 花 白金』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格 |

内側がホーロー加工された大きな鉄器急須 | 156×140×146mm | 600ml | 鉄、ステンレス |

| きつさこ『萬古焼き 湯キレ急須』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |

湯切れが良く、液だれしない本格急須 | 14.2 x 14 x 9.5 cm | 320 ml | 陶器 |

| かじゅあるらいふ(Kakuni)『美濃焼 パノラマ 急須』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格 |

艶のあるグリーンが美しい、美濃焼きの急須 | 約幅15×奥行き18×高さ8.2cm | 390ml | 陶器 |

| Ranchant(ランチャン)『有田焼 釉桜 U型茶漉し付きポット急須』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格 |

持ちやすさとデザインを両立 | 165×100×90mm | 約400ml | 本体:陶磁器、茶こし:ステンレス |

| 西海陶器 波佐見焼『マジョリカ ティーポット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |

北欧柄がお茶の時間をおしゃれに彩る焼き物急須 | 100×100×85mm | 550ml(満水時) | 本体:磁器、茶こし:ステンレス |

| 白山陶器『麻の糸 ポット 大』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |

シンプルななかにも自然モチーフの温かみ | 215×120×12mm | 700ml | 磁器 |

| 常滑焼『4-184宝龍 18号 黒泥松皮朱出し急須』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格 |

マットな質感で落ち着いた高級感 | 173×147×85mm | 320ml | 磁器 |

| 白山陶器『茶和 ~SAWA~ 急須』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |

工夫された形状で片手でお茶を淹れられる | 105×95mm | 400ml | 磁器 |

| 東屋『平急須 後手』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |

美味しい日本茶・緑茶にぴったり! | 170×105×79mm | 300ml | 烏泥 |

| 清水焼『急須 わら釉(DMJ092)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |

京都を代表する清水焼による素朴な急須 | 直径11.5×高6.5cm | 330ml | 陶器 |

| テーブルウェアイースト『広口ポット400cc(粉引)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格 |

広口で洗いやすい | 105×160×113mm(持ち手・注ぎ口含む) | 400ml | 磁器 |

| 曙産業『クリアティーポット L』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格 |

なかのお茶の変化も楽しめる透明な急須 | 108×150×125mm | 480ml(満水時) | PET |

| 煎茶堂東京『割れない「透明急須」』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月21日時点 での税込価格 |

コンパクトで一人分にちょうどいい樹脂製 | 約98×114×58.5mm | 120ml | 本体:飽和ポリエステル樹脂(トライタン)、茶こし:ステンレス |

| 工房アイザワ ブラックピーマン『ストレートポット 弦手(No.70246)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |

シンプルでありながらキラリと光るおしゃれ感 | 約82×115×150mm | 400ml | 本体:18-8ステンレス、ハンドル:天然孟宗竹 |

| 宮崎製作所『茶き 急須(大)かがみ急須』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月16日時点 での税込価格 |

においがつきにくく、耐久性にすぐれた大きめ急須 | 155×116×197mm | 700ml | 本体:ステンレス、ハンドル・つまみ:天然木 |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 急須の売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での急須の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

急須の選び方 美味しいお茶を自宅で楽しもう

ここからは、急須の選び方をご紹介します。ポイントは下記。

【1】サイズ

【2】素材

【3】すり合わせ部分の完成度

【4】形状

【5】茶こしのタイプ

【6】持ち手

上記のポイントをおさえることで、より具体的に自分に合う急須を選ぶことができます。一つひとつ解説していきます。

【1】淹れる量や人数に合わせてサイズを選ぼう

まずは、お茶を淹れる量や人数で急須の大きさを決めましょう。一人暮らしなのか、家族の人数が多いのか、来客があることが多いかどうかなどを考えてみてください。

湯呑の容量によっても異なりますが、おおよそ以下のような量が適当といわれています。

約1~2人用:100~200ml

約2~3人用:201~340ml

約3~4人用:341~480ml

約4人~5人用:481~600mlの

601ml以上:5人以上

ご自宅でよく使う湯呑の容量×ご家族人数分が1度に入れられる量が便利でしょう。

【2】使いやすい急須の素材をチェック

急須にはさまざまな素材が使われています。代表的な素材の特徴をみていきましょう。

耐熱ガラス製:お茶を淹れる様子を楽しめる

急須本体が透明のガラス製のものは、お茶の葉が開く様子やお茶の色の変化などを目で見て楽しめるメリットがあります。一般的なガラスでは、高温のお湯を入れると割れてしまいます。耐熱加工がほどこされているガラス製の急須を使うようにしましょう。

また、ステンレス製の茶こしを取り外しできるタイプのものなら、茶こしを外して電子レンジでも使用できます。

鉄製:南部鉄器など重厚感がある素材

南部鉄器を代表する、鉄器の急須は重厚感のある見た目と耐久性の高さが魅力です。長く使用したい急須を探している人にも向いています。

鉄器の急須はお茶を淹れるためではなく、お茶を沸かすために作られています。繊細なお茶の味を引き出すのには向いていませんが、ほうじ茶などの味の濃いお茶を沸かすときには問題ありません。

鉄製のため錆びやすいデメリットがありますが、表面などをホーロー加工してあるものもあります。

炻器・陶器製:常滑焼や萬古焼など

常滑焼をはじめとする炻器は、急須の素材としても多く使用されています。水にふくまれる不純物を取り除く作用と、高い吸水性が特徴のため、炻器で淹れたお茶はまろやかな仕上がりになります。使いこむと独特のツヤが楽しめるのも魅力です。

益子焼、美濃焼、萬古焼などの陶器で淹れたお茶は、渋みとうまみのバランスの取れた味わいになります。

磁器製:有田焼や波佐見焼など

高温で焼き上げて作られる磁器の急須は、白色でガラスのようなツヤのある見た目が特徴です。代表的な磁器の急須には、有田焼や波佐見焼のものがあります。

磁器の急須は吸水性がないため、お茶の葉やお湯本来の味わいを楽しめるのが魅力です。また、急須に茶渋やにおいがつきにくく、お手入れがしやすいメリットもあります。

樹脂製:軽量で値段も安い

樹脂製の急須は軽いため取り扱いしやすく、落としても割れないメリットがあります。使っている急須が重く感じるので軽いものにしたい人や、小さい子どもがいる家庭などで落としてしまう可能性がある場合に向いています。価格も手ごろな物がそろっています。

透明の樹脂を使った急須なら、ガラス製のもののようにお茶の見た目も楽しめます。

ステンレス製:錆びに強い!

耐久性の高さや丈夫さを重視する場合は、ステンレス製の急須がおすすめです。

ステンレス製の急須は衝撃に強く、万が一落としてしまった場合でも割れにくいのが特徴。お年寄りや子供が使う場合も安心でしょう。

ただし、ステンレス製ならではの金気があるので、繊細な味のお茶を淹れるよりも、ほうじ茶や玄米茶などの比較的味の濃いお茶を淹れるのに向いています。

【3】すり合わせ部分の完成度をチェック

急須本体とフタが重なる、少し白っぽくなっている部分が「すり合わせ」です。

すり合わせの完成度が高いとフタががたつかず、なかで密閉でき上手に葉を蒸らしておいしいお茶が入れられます。お茶を注ぐときもフタが外れてお茶が出てしまうこともありません。すり合わせの完成度もチェックしましょう。

急須の一大産地で作られているものや、ひとつずつ手作りされている急須は、すり合わせの完成度が高いものがそろっています。安心の日本製である常滑焼、波佐見焼など急須で多く用いられている製法の急須を選ぶのもよいでしょう。

【4】急須の形状の種類も確認

平たい形状の急須は、お湯を効率よく対流させ、茶葉を泳がせることができるため、日本茶をよりおいしくしてくれると言われています。玉露や上級煎茶など少量のお茶を淹れるときは、小さめの急須のほうがうまみを凝縮してくれます。

番茶やほうじ茶などの高温で入れるとおいしいお茶は、上部に持ち手がついたタイプだと火傷しなくて安心でしょう。注ぎ口の後ろに持ち手がついたポットタイプの急須は、ティーパーティに使いやすく中国茶や紅茶が適していると言われています。

またお茶の味わいだけでなく、洗いやすい急須かどうかというのも大事なポイント。茶こしと取り外してスポンジを入れやすいか、食洗機対応かどうかなどもチェックしておきましょう。

サイズに応じた「注ぎ口」の大きさに

急須のサイズとそぎ口のサイズをチェック。急須が小さい場合、注ぎ口は細めを、大きい場合、太めを選ぶようにしましょう。

大きさのバランスが適切でないと、注ぎにくくなってしまうので注意が必要です。なお、注ぎ口が下に向かって細長く反っている場合、湯切れが悪く注ぎにくいですよ。

【5】茶こしのタイプもチェックして

急須本体に穴が開いた茶こし一体型のタイプは、茶葉をしっかり泳がせて旨みと香りを引き出すことが可能でしょう。お手入れに少し手間がかかりますが、味にこだわりたい方に選ばれています。網目はこまかいものを選ぶとよいでしょう。

取り外し可能なステンレス製の茶こしは、お手入れがしやすく洗いやすいです。急須の底まで届くサイズの茶こしを選びましょう。かごが浅い茶こしだと、少量のお茶を淹れるときに茶葉がお湯に届かないことがあるので注意が必要です。

【6】使いやすい持ち手を選ぼう

急須の持ち手にも、実はさまざまな形があります。日本茶を入れるときに一般的に使われるのが「横手」というタイプで、注ぎ口に対して持ち手が横についています。親指で蓋を押さえながら注ぐためにこのような形になっています。

ほかに、急須の上部に持ち手が付いているものを「上手型」といい、こちらは玄米茶やほうじ茶といった高温で淹れるお茶に向いています。持ち手がない急須もあり、こちらは低温で淹れたいお茶に向いてます。

使い勝手や淹れたいお茶の種類も考えながら、持ち手もチェックしてみましょう。

大切なポイントを明確に!

味わい深いまろやかなお茶を淹れるためには陶器を。重厚感があり佇まいが最高なのが南部鉄器。

白のさわやかさやナチュラル感を楽しむなら白磁。安価ならアクリルなどなど、素材だけで見てもそれぞれに選びたいポイントがあるはず。

湯呑やマグカップと違って、急須は家族でひとつを使うものです。容量なども考慮しながら、どこを大切なポイントにしたいかを明確にすると満足できる買い物につながります。

急須のお手入れ方法・洗い方 洗剤は使わない!

急須は使用後すぐに、洗剤を使わずに洗いましょう。洗剤の匂いがつくと、お茶のおいしさを損ねます。また、きちんと乾燥させることも大事です。急須を逆さまにして乾かしましょう。

茶こしは、汚れてきたらブラシなどやさしくこすりましょう。また、網目は繊細なので、強くしすぎないように注意が必要です。よく乾燥させると茶渋が取りやすくなりますよ。

しっかりとお手入れ方法をすることで、長く愛用することができますよ。

お客さまにお茶を出すときのマナー 覚えておこう

急須は自分でお茶を楽しむだけでなく、お客さまへのお出しするお茶を淹れるときにも使用します。

お茶を出すときのマナーを覚えておくと、急な来客やビジネスシーンでもスムーズに失礼なくお茶が出せます。急須選びと一緒に覚えておくと安心の、基本的なお茶の出し方のマナーを紹介します。

すぐに出すのではなく、着席して一息ついてから ポイント1

お客さまにお茶をお出しするタイミングは、席に座って一呼吸おいてから、複数の方がいる場合は全員そろうタイミングを待ってお出しします。お客さまがまだ着席していないときなど、あまり早く出しすぎてしまうと、相手を急かしているようになり失礼にあたります。

ただし、お客さま全員がそろうのに時間差がある、こちらの担当者待ちなどでお客さまを少し待たせてしまう場合には、着席と同時にすぐにお出ししてよいでしょう。

会議など複数の場合上座から配っていく ポイント2

お客さまが複数いる場合は、一番目上の方からお茶を配っていくのが基本です。とはいえ初対面の方などで、どの方が一番目上にあたるのかがわからないという場合もあるでしょう。

そのため、複数のお客さまへお茶を出す場合は、上座から配っていくのがマナーになります。上座は入り口から一番遠い席です。会議室の場合は議長席が上座にあたり、次に入り口より遠いほうから上座の序列が決まっています。

お客さまの右側の邪魔にならないところに置く ポイント3

お茶を出すときは、両手を持ってお客さまの右側からお出しします。このとき「どうぞ」「失礼いたします」など声をかけて出しましょう。ただし、お客さまが会話や議論中の場合は、目線だけ合わせて目礼でも構いません。

机のうえに書類やペンがある場合は、邪魔にならない位置にお茶を置きます。もしもスペースの都合などで片手や正面から出さざるを得ない場合は「片手で(正面から)失礼いたします」と声をかけて出しましょう。

お茶碗は茶托に乗せるのを忘れずに ポイント4

お茶は、茶托のうえに乗せて両手を添えてお出しします。あらかじめ茶托をきれいにふき取った状態で、お茶をお出しする人数分の湯飲みと茶托をセットで用意しておきましょう。

茶托に木目がある場合には、お客さまから見て木目が横向きになるようにお茶を置きます。また、茶托のうえに乗せた湯飲みに柄がある場合、柄がお客さまの正面になるように置きましょう。

美味しい日本茶やほかの茶器もチェック! 【関連記事】

急須でおいしいお茶を淹れよう! いろんな急須をチェック!

整理収納コンサルタントの瀧本真奈美さんにおうかがいした急須を選ぶときのポイントとおすすめの商品とともに、インテリアに合わせられるおしゃれな急須、来客時にも使える急須と湯飲みのセットを紹介しました。

使うシーンや用途に合った急須を選べば、お茶の時間をもっと楽しめるようになります。お客さまへのおもてなしに使いたいときも、ぜひ本記事を役立ててください。

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。