「ごま」のおすすめ商品の比較一覧表

ごまの選び方 白ごま、黒ごま、金ごまなど!

一般的に市販されているごまには、白ごま、黒ごま、金ごまといった種類があります。まずは、どう使い分ければいいのか、ごまの種類の選び方からご紹介します。色ごとの風味の特徴を知って選べば、ごまをよりおいしく味わうことができます。

料理に合わせてごまの種類を選ぶ

ごまは、その風味も魅力的ですが、セサミンなどの栄養素も豊富。見た目や風味の違いを知って、うまくお料理に活用しましょう。

香りとコクが抜群の「黒ごま」

ごまの見た目が異なるのは、外皮の色の違いが影響しています。なかでも黒ごまは、香りとコクが強めです。黒い色には、ブルーベリーと同じアントシアニンというポリフェノール色素が含まれています。

たとえば、ややくせのある食材には、力強い黒ごまがよく合います。香ばしさに加え見た目のインパクトもありますので、せんべいやごまあんにも黒ごまがよく使われています。

幅広い料理に使える「白ごま」

ごま自体の色を目立たせず、風味をプラスしたいときに便利なのが白ごま。黒ごまよりも脂質が若干多く、ごま油の原料としても使われています。

甘みがあって優しい味わいの白ごまは、幅広い料理に使える万能選手です。すりごまにしてドレッシングやタレの材料にもなります。ほうれん草や小松菜など色の濃い食材に合わせると、見た目もきれいに仕上がりますよ。

濃厚で贅沢な「金ごま」

白ごまよりもさらに脂質が多く含まれる金ごまは、濃厚な味わいと旨味が特徴です。ほんのり濃い黄色の外皮が特徴で、抗菌作用のあるフラボノイドが含まれています。

ほかのごまよりも希少なことからお値段も少し高めで、料亭などでも用いられています。白ごまと同様、ドレッシングやタレの材料にしたり、きんぴらや煮物などの和食にもよく合います。

食べ方に合わせて使い分けよう いりごま・すりごま・練りごまなど

ごまは種類に加えて、形状もいろいろなタイプがあります。

炒ったごまそのままの「いりごま」のほか、炒ったごまをすって粉末状にした「すりごま」、杵でついて油分をにじみ出させた「つきごま」、包丁で刻んだ「切りごま」、ペースト状になるまですりつぶした「練りごま(あたりごま)」などさまざまです。ここからは、使い方に合わせた形状の選び方をご紹介します。

タレ作りには栄養の吸収もよく手軽な「練りごま」

炒ったごまをペースト状になるまですりつぶした練りごま。実はごまの外皮は固くて、そのまま食べても人間の体では栄養分をうまく消化吸収できません。練りごまなら、ごまの栄養をすべて吸収することができるので、健康面でもメリットがあります。

練りごまを自分で作るには、大量のごまをすり鉢などでつぶして滑らかに練り上げていかなくてはならず、たいへんな労力が必要です。ドレッシングやそばつゆに使うときには、市販の練りごまをうまく活用するといいですね。

ごま和えには香ばしい「すりごま」

炒ったごまを、粒を残しながらすりつぶしたのがすりごまです。いりごまよりも香りが引き立つので、風味をしっかり楽しみたいごま和えなどによく合います。外皮がすりつぶされているので、消化にもよく栄養分もしっかり吸収できます。

すりごまは、スープに入れたりうどんの薬味に使ったりするのもおすすめ。常備しておくと、とても便利ですよ。

トッピングに使うなら「むきごま」「いりごま」「洗いごま」

焙った「いりごま」のほかにも、粒の形状のごまにはいくつか種類があります。「むきごま」は表皮を取りのぞいたもので、ごま本来の甘みを感じることができます。また、乾燥させたままで焙煎していない、ほぼ生の状態の「洗いごま」も売られています。

これらの粒のままのごまは、クッキーなどに混ぜたり、料理のトッピングとして使うのがおすすめです。皮の香ばしさや、食感を楽しむこともできますよ。

ふりかけのように手軽に食べるなら「味付きごま」

味付けが施された「味付きごま」があるのをご存知でしょうか?醤油味や梅味などが売り出されています。

ごまの風味にさらに味がプラスされていますので、ふりかけのようにそのままご飯にかけるのはもちろん、おにぎりにしてもおいしく食べられます。調味料としても使えますので、さっと茹でた野菜に絡めれば、これひとつでごま和えの味が決まります。

有機ごまは品質にこだわる人におすすめ

有機ごまは、化学肥料や禁止されている農薬を使わずに育てた、有機栽培のごまです。ごまは国内生産のものが非常に少なく、ほとんどが海外産に頼っている食品です。味だけでなく品質にもこだわりたい人は、有機ごまを選ぶといいでしょう。

有機加工食品の基準を満たした製品に付けられる「有機JASマーク」を目印にするといいですよ。

パッケージもチェック

パッケージの形状は、湿気や鮮度対策、使い勝手にかかわってきます。パッケージもチェックして選びましょう。

いりごま・すりごまは鮮度が保てる「チャック式」

ごまは短期間で使い切るのが理想ではありますが、開封後もできるだけ日持ちさせるためには、うまく保存することが大切です。そこで、袋入りのタイプが多く見られるいりごまやすりごまは、チャックが付いたものを選ぶといいでしょう。

開封後もチャックでしっかりと口を閉じることで、湿気や酸化を防ぐことができます。使い終わったら、チャックの溝の付いたごまを落としてからきちんと閉めて保管しましょう。

練りごまならスタンドパックが使い勝手がいい

練りごまは瓶入りの商品も多くありますが、使い勝手を考えるとスタンドパックがおすすめです。中身が分離してしまったときにも、スタンドパックであれば袋の上から手で揉んで混ぜることができ、手やスプーンを使う必要がありません。

使う時は袋を絞るように押し出し、口もしっかりと蓋ができるので、瓶よりも汚れる範囲も少なく衛生的です。

ごまのおすすめ9選 すりごま、いりごま、ねりごまなどを厳選

ここからは、ごまのおすすめ商品をご紹介していきます。料理研究家の松本葉子さんに選んでもらった商品をはじめ、さまざまな種類のごまを厳選しました。

高コスパ! 厳選したごまをじっくり炒り上げた商品

白ごまをよく使う人には、こちらの大容量のいりごまがおすすめ。1kg入ってこのお値段は、コスパもいいです。

ごま油メーカーである竹本油脂は、国内外の料理人からも評価の高い製品を多く売り出しています。約500項目にも及ぶ残留農薬の検査に合格した原料だけを使用し、じっくり炒り上げた風味豊かないりごまを、たっぷりと楽しめますよ。

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | いりごま |

| 内容量 | 1kg |

| 賞味期限 | 6カ月 |

| 保存方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保存 |

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | いりごま |

| 内容量 | 1kg |

| 賞味期限 | 6カ月 |

| 保存方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保存 |

しっとり感の中にごまのうま味が凝縮

「つきごま」という言葉は耳慣れないかもしれませんが、焙煎したごまを杵と臼をつかってつくことで粉砕したものです。

つきあげたごまは、油が全体にいきわたってしっとりとした仕上がりになります。

特にこの商品は、プレミアムローストと称する直火焙煎でごまのうま味をあますことなくひきだしているので風味がかなり濃厚。

すりごまや切りごまではもの足りないという方にもおすすめできます。

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | つきごま |

| 内容量 | 85g |

| 賞味期限 | 製造日から6カ月 |

| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | つきごま |

| 内容量 | 85g |

| 賞味期限 | 製造日から6カ月 |

| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |

希少価値の高い有機栽培の金ごま

原材料や製法にこだわり抜いてごま製品を作り続けているカタギ食品。2001年に初の有機JAS対応のごま農場を開発し、工場には有機対応のラインを整えて有機ごま製品を生産しています。

なかでも、この『有機いりごま金』は、希少価値の高い金ごまをカタギ自慢の直火焙煎で香ばしく煎りあげたナチュラルフーズです。歯応えのある風味高い金ごまを、ぜひ試してみてください。

※Amazon・Yahooは5個セット、楽天は10個セットです

| ごまの色 | 金ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | いりごま |

| 内容量 | 60g |

| 賞味期限 | - |

| 保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて保存 |

| ごまの色 | 金ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | いりごま |

| 内容量 | 60g |

| 賞味期限 | - |

| 保存方法 | 直射日光、高温・多湿を避けて保存 |

麺類好きなら常備したい切りごま

すりごまなどに比べると、切りごまの家庭用商品はかなり種類が少ないのが現状です。

その中でこちらの商品は香りが良く、しかも手頃な価格・容量なのでおすすめできます。

切りごまは麺にからみやすいのもメリットなので、麺類が好きな方なら常備して損はありません。

また、おひたしや汁物などにかけて使うのにも適していて、すりごまほど細かくなく、つきごまよりさっぱりしたごまが欲しいという時に重宝します。

※Amazonは10袋セットです

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | 切りごま |

| 内容量 | 60g |

| 賞味期限 | 1年 |

| 保存方法 | 直射日光・多湿を避け、常温の暗い場所で保存(開封後は要密封) |

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | 切りごま |

| 内容量 | 60g |

| 賞味期限 | 1年 |

| 保存方法 | 直射日光・多湿を避け、常温の暗い場所で保存(開封後は要密封) |

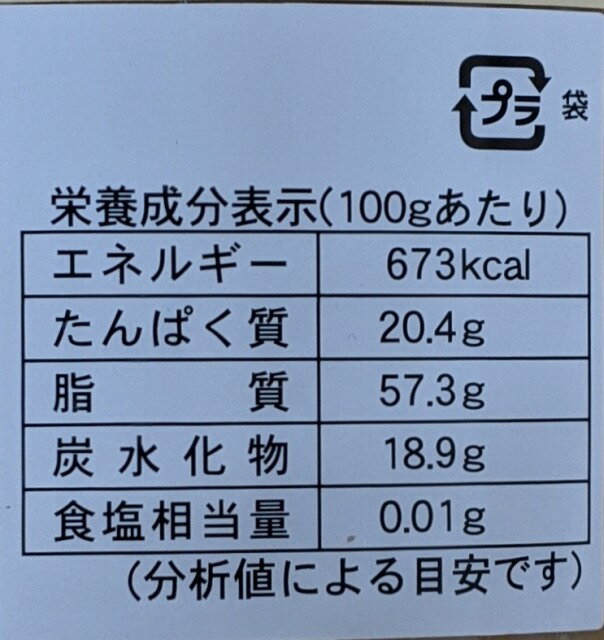

存分につかえるお値打ちのねりごま

ねりごまは、和えごろもやドレッシング、たれ、お菓子など、いろいろな使いかたができる便利な食材です。

この商品は、中南米産のごまをなめらかなペースト状にしたもので、500gという大容量ながらお手頃価格なので贅沢につかえるのも魅力。

しかも、保存料や安定剤などの添加物、調味料を一切使っていないので、ごまの自然なおいしさが生きているのもおすすめの理由。

スタンドパウチのパッケージは瓶より格段に使い勝手がいいですよ。

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | ねりごま |

| 内容量 | 500g |

| 賞味期限 | 製造日より12カ月 |

| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存 |

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | ねりごま |

| 内容量 | 500g |

| 賞味期限 | 製造日より12カ月 |

| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存 |

自分で炒りたい人におすすめの生ごま

洗いごまはいわば生のごま。使う分ずつ自分で炒ると漂う香りもごちそうです。

また、ごま揚げやごま団子など加熱する料理には、いりごまをつかうとごまが加熱されすぎるので、未焙煎の洗いごまをつかうのがおすすめ。

最近ではみかけることが少なくなった洗いごまですが、この製品はごまの甘みをひきだすために、洗浄にアルカリイオン水をつかっているそうで、香りも豊か。

1キロはいってこの価格はお買い得です。

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | 洗いごま |

| 内容量 | 1kg |

| 賞味期限 | 製造から10カ月 |

| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存(20℃以下) |

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | 洗いごま |

| 内容量 | 1kg |

| 賞味期限 | 製造から10カ月 |

| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存(20℃以下) |

国産で完全無農薬栽培の金ごま

15年以上農薬・化学肥料・除草剤を使用していない香川県の契約農家で自然栽培された金ごまです。

色が美しいだけでなく、丁寧に焙煎することでナッツのような香りと深い甘みがひきだされているので、ごま好きならどんどん使いたくなり、ごまがあまり好きではないという方にも食べやすいでしょう。

一見、高額に思えますが、300gという大容量なので、金ごまとしてはかなりリーズナブルだということもおすすめの理由です。

| ごまの色 | 金ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | いりごま |

| 内容量 | 300g |

| 賞味期限 | 6カ月 |

| 保存方法 | 開封後は冷蔵で保存 |

| ごまの色 | 金ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | いりごま |

| 内容量 | 300g |

| 賞味期限 | 6カ月 |

| 保存方法 | 開封後は冷蔵で保存 |

香り豊かな有機黒ごまが味わえる

原料は日本・ヨーロッパ・アメリカの各地域の有機認証を受けた黒ごまを使用。

JAS、USDA認定契約農家で農薬、化学肥料不使用で栽培された黒ごまを、ごまの老舗が独自の技法で有機黒ごまを超高温で焙煎したあと、 特別な臼(うす)で何回も丁寧につぶして、ペースト状にしています。

オーガニックのごまを味わってみたいという方、香りの良いごまを求めている方におすすめです。希少なごまなのでお値段ははりますが、少量でも満足感が高いはずです。

| ごまの色 | 黒ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | ペースト |

| 内容量 | 250g |

| 賞味期限 | 30日以上のものを出荷 |

| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存、開封後は冷蔵で保存 |

| ごまの色 | 黒ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | ペースト |

| 内容量 | 250g |

| 賞味期限 | 30日以上のものを出荷 |

| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存、開封後は冷蔵で保存 |

京の料亭御用達の優美ないりごま

祇園にある大正時代創業の食品卸が扱うこのいりごまは、元々京都の高級料理店で愛用されているプロユースの製品でしたが、家庭用の販売もはじまりました。

厳選した粒ぞろいのごまの皮をむいてから丁寧に炒ってあるので1粒1粒がピカピカ。

口中に皮が残らない軽やかな食べ心地で香ばしさが後をひきます。

シンプルなガラス瓶がごまの美しさをひきたてていて、贈り物にしても喜ばれる1品です。

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | いりごま |

| 内容量 | 115g |

| 賞味期限 | 未開封で12カ月 |

| 保存方法 | 未開封時は冷暗所で保存、開封後は冷蔵で保存 |

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| ごまの種類 | いりごま |

| 内容量 | 115g |

| 賞味期限 | 未開封で12カ月 |

| 保存方法 | 未開封時は冷暗所で保存、開封後は冷蔵で保存 |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする ごまの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのごまの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

エキスパートに聞いた「上手なごまの使い分け」

あらかじめ焙煎してある「いりごま」は手軽で便利ですが、自分で煎ることを前提にごまを選ぶのもおすすめです。

ごまを洗って乾燥しただけの「洗いごま」は「いりごま」とは違い、熱乾燥したものでもほぼ生といってよい状態。ですので、そのままでは食べられません。しかし、「洗いごま」は自分の好みや、使い方に応じて炒ることができ、炒りたての香ばしさを堪能できるのが利点です。

ただ最近では、「いりごま」の方が多くの商品が発売されていて、「洗いごま」はあまり選択肢がないこともあります。

美味しくヘルシーに食べるための「ごま」Q&A

小さな小さな粒ですが、ごまはさまざまな栄養素を含むヘルシーフードです。ごまを美味しく、かつヘルシーに食べるためのポイントをご紹介します。

栄養を吸収できて、消化のいいごまはどれ?

栄養を吸収できて、消化のいいごまはどれ?

ごまの外皮は固く、そのまま食べてもうまく消化吸収できません。栄養素までしっかりと摂取するには、すりごまや練りごまがおすすめです。

とくにすりごまは、香ばしさや風味をより感じることができるので、ごまをまるごとおいしく食べることができるでしょう。すりごまであれば消化がいいので、9カ月以降(離乳後期)の赤ちゃんの離乳食にも使えます。

おいしく食べられる、ごまの賞味期限は?

おいしく食べられる、ごまの賞味期限は?

アルミパックのごまは1年程度、ラミネート袋入りのものは6カ月程度、練りごまは2年程度は持つようです。しかし、賞味期限とは未開封の状態でおいしく食べられる期限のことを指します。

賞味期限切れだからといってすぐに食べられなくなるわけではありませんが、開封後いつまで持つかは、保存状態にも左右されます。まずはにおいなどを確認してみることですが、一度開封したものは密封できる容器に入れ替えたり、期限の表示にかかわらず早く使い切るのがおすすめです。

ごまの保存方法は?

ごまの保存方法は?

ごまは比較的長期保存ができる食品ですが、開封後は、洗い胡麻よりいりごま、いりごまよりすりごまの方がより酸化しやすいということを覚えておくと商品を選ぶ時にも役立ちます。

酸化に加えて害虫もつきやすいので、密封保存が必須ですが、チャックシールを過信せず、袋の上からラップを巻いたり、密封容器に入れるなどしておくほうがよいでしょう。

使いかけの練りごまもなるべく空気にふれる部分を少なくするようにして保存することを心がけてください。

ごまで日々の食卓に風味と健康をプラスしよう

ごまの選び方とおすすめ商品をご紹介しました。

このように、ごまには白ごま・黒ごま・金ごまなどの種類があり、さらに加工方法によってさまざまな形状の商品があります。風味がよく、さらに栄養もたっぷりのごま。和・洋・中とジャンルを選ばず、スイーツやドリンクにも使われているので、とても身近な存在ですね。

それぞれのごまの風味の違いや、形状ごとの特徴を押さえておけば、手軽に料理に取り入れることができることでしょう。ごまをよく料理に使うご家庭では業務スーパーで大容量のごまを購入することもあるでしょう。ぜひこの記事でご紹介した保存方法のヒントも参考にしてくださいね。

ぜひ日々の料理に上手にごまを活用し、おいしく楽しんでみてはいかがでしょうか。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。