| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | ごまの色 | 内容量 | 賞味期限 | 保存方法 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

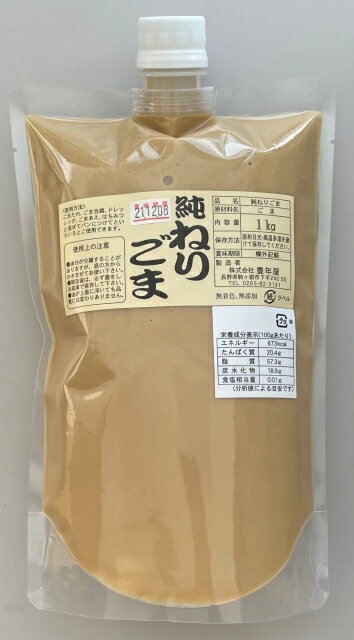

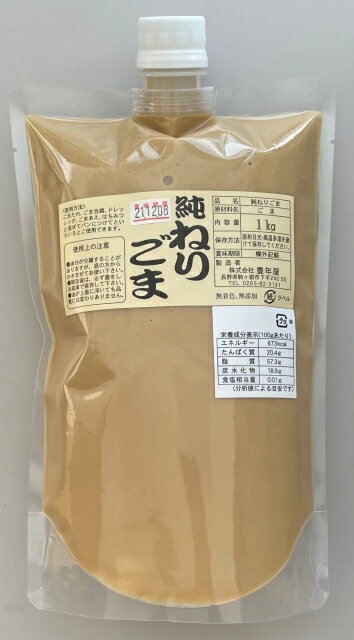

| 豊年屋『純ねりごま 1kg』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

料理を引き立てる皮つきタイプ | 白ごま | 1,000g | 製造日より12カ月 | 直射日光及び高温多湿を避けて保存 |

| しも農園 『練りごま金 95g』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

無添加無農薬にこだわった逸品 | 金ごま | 95g | - | - |

| オニザキコーポレーション『オニザキのねりごま白』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

スティックタイプの濃厚な風味 | 白ごま | (10g×8袋)×2パック | 製造日から7カ月 | 常温にて保存 |

| 大村屋『逸品絹胡麻(白) 170g』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

香りにこだわるプロ仕様 | 白ごま | 170g | 製造日より2年 | 開封後は密封して冷蔵庫で保存 |

| 神戸物産『TAHINI ごまペースト』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

ギリシャ製で甘みとの相性がぴったり | - | 300g | 製造後24カ月 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存 |

| かどや『匠の味ねりごま 白』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

ごま豆腐や和え物、しゃぶだれに | 白ごま | 300g | - | 直射日光・高温多湿を避けて常温保存 |

| 竹本油脂『マルホン 純ねり胡麻 白』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

やさしい風味と味が活きている | 白ごま | 450g | 12カ月 | - |

| 九鬼『星印 純ネリ胡麻 白 1kg』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

チューブタイプで使いやすい!ペースト状のねりごま | 白ごま | 1,000g | - | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存 |

| マルホン『純ねり胡麻 白1㎏』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

老舗ごま油メーカーのコダワリをご賞味あれ! | 白ごま | 1,000g | - | - |

ねりごま選びのポイントは? 料理研究家に聞いた!

料理研究家・松本葉子さんに、ねりごまを選ぶときのポイントを3つ教えてもらいました。多くの種類のねりごまが売られていますが、香りやコクだけでなく使いやすさなどもポイントです。好みのねりごまを選ぶためにも、したの選び方を参考にしてください。

ごまの種類(色)で選ぶ ポイント1

一般的なごまの種類には「白ごま」「黒ごま」「金ごま」の3つがあります。

ねりごまは、別名「あたりごま」とも呼ばれています。どのごまにも、ねりごまがありますが、商品数でいうと白ごまのねりごま、次が黒ごまのねりごまの順番で多く売られています。

ごま和えやごまだれなどいろいろと使いやすいのが白ごまのねりごまです。色のインパクトが強いので一見使いにくそうな黒ごまのねりごまですが、黒ごまプリンや黒ごまあんなどを作るときに役立ちます。できれば白ごまと黒ごま、両方用意して使い分けるといいのですが、使いやすさで選ぶとすれば白ごまをおすすめします。

また、より香りやコクのあるねりごまを選びたいなら、白・黒より価格は高くなることが多いですが、金ごまのねりごまを選ぶのがいいでしょう。

パッケージの種類で選ぶ ポイント2

ねりごまを選ぶときにパッケージはかなり重要なポイントです。なぜならねりごまは油と固形分が分離しやすい食品で、分離した場合はよく混ぜ合わせてからでないと使えないからです。

毎日のようにねりごまを使う方、使う量が多く使い終わるのが早い方は、ガラス瓶やプラスチック容器、または缶入りでもスプーンなどでその都度混ぜて使えばそれほど不便ではありません。

しかし頻繁に使わない場合は分離しやすいので、パウチタイプ(バッグ型)のパッケージの商品がおすすめです。このタイプなら袋ごと揉むことでカンタンに全体をしっかり混ぜられるからです。さらに使う量が少ない方には、使い切りの少量パックになったものが向いています。

もとのごまが皮つきか皮なしかで選ぶ ポイント3

ねりごまはごまを煎ってからペースト状に練り上げたものですが、もとのごまが皮つきか皮をむいたものかで風味に違いがあります。

皮つきは皮なしより、カルシウムや鉄分が多いという利点があり、皮ごとねりごまに加工したほうが通常は香りも強くなります。一方、皮むきごまを使ったねりごまは皮ごとねりごまにしたものよりも舌触りがなめらかで、クリームのような食感が楽しめる商品もあります。

ごま和えにはかすかな粒感もある皮つきねりごまを使って香ばしさを増やし、ごま豆腐を作るときには皮むきねりごまでよりなめらかに、というように使い分けを考えて選んでみるのもいいでしょう。

ねりごまのおすすめ9選 料理研究家が厳選!

うえで紹介したねりごまの選び方のポイントをふまえて、料理研究家・松本葉子さんに選んでもらったおすすめ商品と編集部のおすすめ商品を紹介します。金ごま、白ごま、黒ごまなど種類もいろいろですが、製法などでも風味が異なります。それぞれの特徴を比較してお気に入りのねりごまを選んでくださいね。

料理を引き立てる皮つきタイプ

皮つきタイプのねりごまで香りが鮮やかな商品です。濃厚な味わいのなかにかすかな苦みがあって、これが料理をぐっと引き立ててくれます。

原材料は、中南米およびアフリカ産のごま。皮つきですがかなりなめらかな舌触りに仕上がっていて、業務用でも保存料などを加えていないのも魅力です。

そして1kgという大容量ですが価格がお手ごろなので、和・洋・中いろいろな料理に気兼ねなく使えます。ごまだれや担々麺など、ねりごまを使う料理をよく作る家庭におすすめしたい商品です。

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格

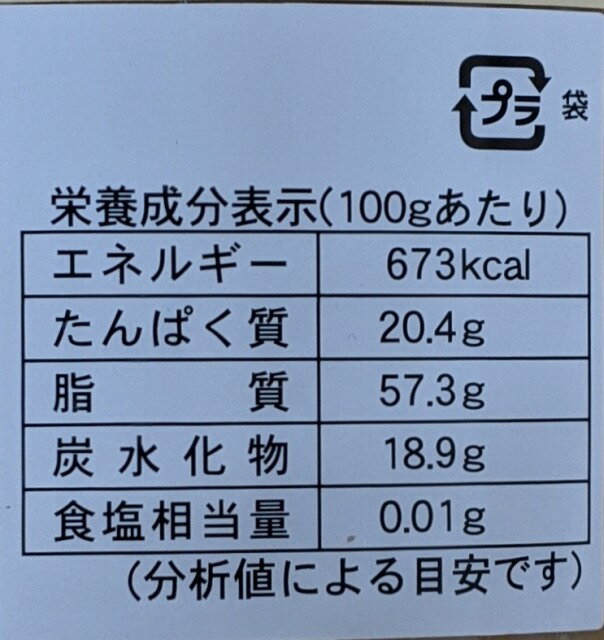

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| 内容量 | 1,000g |

| 賞味期限 | 製造日より12カ月 |

| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避けて保存 |

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| 内容量 | 1,000g |

| 賞味期限 | 製造日より12カ月 |

| 保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避けて保存 |

無添加無農薬にこだわった逸品

宮崎県北諸県郡三股町産の金ごまを石臼でゆっくり時間をかけてペースト状にしています。口にしたときの香りはやわらかですが、長続きするのが特徴。また、油っぽさを感じさせないので、ねりごまはしつこくて苦手という方にもおすすめできます。

原料のごまは、農薬や化学肥料を一切使わず栽培し、植え付けから収穫、選別も手作業でおこなっています。そのため生産量が限られていて、お値段も張りますが、ごま好きなら試してみる価値があるねりごまです。

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格

| ごまの色 | 金ごま |

|---|---|

| 内容量 | 95g |

| 賞味期限 | - |

| 保存方法 | - |

| ごまの色 | 金ごま |

|---|---|

| 内容量 | 95g |

| 賞味期限 | - |

| 保存方法 | - |

スティックタイプの濃厚な風味

皮つきのまましっかりと練り上げ、コクと旨みが凝縮されているためとびきり濃厚なねりごまを探している方におすすめしたい商品です。1袋10gの使い切りタイプなので、ねりごまを買ってもなかなか使い切れないという方も、これならいつでも新鮮なねりごまが味わえます。

スティック包装なので、スプーンを使わずに料理に加えられるのも便利。1袋が大さじ1杯分になります。とにかく濃厚で分離しているので、袋から出す前によく揉むこと、また、液体と混ぜるときは、ねりごまに少しずつ加えていくようにするのがポイントです。

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| 内容量 | (10g×8袋)×2パック |

| 賞味期限 | 製造日から7カ月 |

| 保存方法 | 常温にて保存 |

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| 内容量 | (10g×8袋)×2パック |

| 賞味期限 | 製造日から7カ月 |

| 保存方法 | 常温にて保存 |

香りにこだわるプロ仕様

料亭や割烹の料理人さんが好んで使うプロ仕様のねりごまです。そのためスーパーなどではあまり見かけませんが、ネットからなら購入ができます。

大村屋はクリーム状の「絹こし胡麻」で有名ですが、こちらのねりごまもおすすめです。大粒で旨みが豊かなホンジュラス産のごまを特殊製法で微粒子になるまですりつぶして作っています。絹胡麻という名称どおり、舌の上でなめらかに溶けて優しい香りが広がります。

ストレートにねりごま本来の味を味わいたい方におすすめです。たとえば、栄養補給のために毎日ねりごまをひとさじ・・・・・・という使い方などにもぴったりでしょう。

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| 内容量 | 170g |

| 賞味期限 | 製造日より2年 |

| 保存方法 | 開封後は密封して冷蔵庫で保存 |

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| 内容量 | 170g |

| 賞味期限 | 製造日より2年 |

| 保存方法 | 開封後は密封して冷蔵庫で保存 |

ギリシャ製で甘みとの相性がぴったり

中東料理や地中海料理に欠かせないごまのペースト「タヒニ」は、日本のねりごまと同様の使い方ができます。この「タヒニ」はギリシャの有名食品メーカーの製品。添加物不使用なので、ごまの味がストレートに楽しめ、かすかな苦みが味のポイントです。

とくに甘みとの相性がいいので、はちみつやメープルシロップ、黒蜜などと混ぜて使いたい方にぴったり。瓶の形がかわいいので、食卓でピーナツバター代わりに使うのもいいですね。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| ごまの色 | - |

|---|---|

| 内容量 | 300g |

| 賞味期限 | 製造後24カ月 |

| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存 |

| ごまの色 | - |

|---|---|

| 内容量 | 300g |

| 賞味期限 | 製造後24カ月 |

| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存 |

ごま豆腐や和え物、しゃぶだれに

白ごまを丁寧に煎り、きめ細かく練り上げてなめらかに仕上げた一品です。混じりっ気が一切ないため、ごま本来の豊かな風味を存分に楽しむことができます。

使用時にはもみほぐしながら使えるため、必要な量を簡単に取り出せる「パウチ容器」での提供です。料理のアクセントとしても最適で、手軽に本格的な風味を加えることができます。

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| 内容量 | 300g |

| 賞味期限 | - |

| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて常温保存 |

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| 内容量 | 300g |

| 賞味期限 | - |

| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて常温保存 |

やさしい風味と味が活きている

竹本油脂は、1725年創業の老舗ごま油メーカーで、昔ながらの圧搾製法にこだわったマルホン胡麻油を製造。国内外のプロの料理人からも高く評価されています

添加物を一切使用せず、100%ごまだけを使った贅沢なペースト。皮をむいた胡麻を丁寧に練り上げたことで、ごまのふくよかな香りとまろやかな味わいを引き出しています。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| 内容量 | 450g |

| 賞味期限 | 12カ月 |

| 保存方法 | - |

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| 内容量 | 450g |

| 賞味期限 | 12カ月 |

| 保存方法 | - |

チューブタイプで使いやすい!ペースト状のねりごま

石臼や乳鉢の原理ですり潰し、ペースト状に仕上げたねりごま。薬品を使わず物理的にごまの皮を取り除き焙煎しているため、ごま本来の風味を強く感じられます。味噌ベースのスープや担々麺など、唐辛子を使う料理に加えても相性バツグン!ごまだれやドレッシングとして使うことでコクが増します。チューブタイプなので、手や調理器具を使わない手軽さも魅力です。ペースト状のねりごまで、ワンランク上の料理に挑戦してみませんか?

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| 内容量 | 1,000g |

| 賞味期限 | - |

| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存 |

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| 内容量 | 1,000g |

| 賞味期限 | - |

| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存 |

老舗ごま油メーカーのコダワリをご賞味あれ!

国内外のプロの料理人からも高い評価を受けている、1725年創業の老舗メーカーが作るねりごまです。約500項目に及ぶ残留農薬の検査を行い、合格した原料のみを使用しているため安心です。さらに、無添加で100%ごまのみを使用することにこだわっています。ごま特有の芳醇な香りと、まろやかな風味をしっかりと引き出すよう丁寧に練り上げられたねりごま。添加物を気にしている方にもピッタリの商品となっています。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| 内容量 | 1,000g |

| 賞味期限 | - |

| 保存方法 | - |

| ごまの色 | 白ごま |

|---|---|

| 内容量 | 1,000g |

| 賞味期限 | - |

| 保存方法 | - |

「ねりごま」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | ごまの色 | 内容量 | 賞味期限 | 保存方法 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 豊年屋『純ねりごま 1kg』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

料理を引き立てる皮つきタイプ | 白ごま | 1,000g | 製造日より12カ月 | 直射日光及び高温多湿を避けて保存 |

| しも農園 『練りごま金 95g』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

無添加無農薬にこだわった逸品 | 金ごま | 95g | - | - |

| オニザキコーポレーション『オニザキのねりごま白』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

スティックタイプの濃厚な風味 | 白ごま | (10g×8袋)×2パック | 製造日から7カ月 | 常温にて保存 |

| 大村屋『逸品絹胡麻(白) 170g』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

香りにこだわるプロ仕様 | 白ごま | 170g | 製造日より2年 | 開封後は密封して冷蔵庫で保存 |

| 神戸物産『TAHINI ごまペースト』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

ギリシャ製で甘みとの相性がぴったり | - | 300g | 製造後24カ月 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存 |

| かどや『匠の味ねりごま 白』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

ごま豆腐や和え物、しゃぶだれに | 白ごま | 300g | - | 直射日光・高温多湿を避けて常温保存 |

| 竹本油脂『マルホン 純ねり胡麻 白』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

やさしい風味と味が活きている | 白ごま | 450g | 12カ月 | - |

| 九鬼『星印 純ネリ胡麻 白 1kg』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

チューブタイプで使いやすい!ペースト状のねりごま | 白ごま | 1,000g | - | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存 |

| マルホン『純ねり胡麻 白1㎏』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

老舗ごま油メーカーのコダワリをご賞味あれ! | 白ごま | 1,000g | - | - |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする ねりごまの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのねりごまの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

そのほかのごまに関連する記事はこちら 【関連記事】

料理研究家からのアドバイス

使い方に応じて容量を選び、保存にも注意を!

ねりごまは脂質の多い食品なのでなるべく早く使い切るにこしたことはありません。購入するときには使う頻度を考慮して容量を選びましょう。

また、ねりごまを冷蔵庫で保存すると固まったり、分離した油が濁って劣化したように見えることがあります。これはほとんどの場合、よく混ぜればもとに戻るので心配はいりません。

ただ注意したいのは冷蔵庫から出したときに庫内との温度差で結露してしまうことです。カビの原因にもなるので、冷蔵庫で保存している場合は使い終わったらすぐに冷蔵庫に戻してください。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。