| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 数量 | 材質 | サイズ | 重さ | スタッキング |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 貝印『SELECT100 計量スプーン(DH3006)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

より正確に計量したいときにベスト | 4本組:15ml(大さじ1)、5ml(小さじ1)、2.5ml(小さじ1/2)、1.25ml(小さじ1/4) | 18-8ステンレススチール | 縦14.2×横3.2×厚さ2.6cm | 89g | 〇 |

| OXO(オクソー)『グッドグリップス マグネット(1132100)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

マグネットの心づかいに惹かれる | 4本組(15ml、5ml、2.5ml、1.25ml) | ステンレス鋼、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、マグネット | 縦13.0×横4.0×厚さ4.5cm | 96g | 〇 |

| 工房アイザワ『計量スプーン 15cc(71068)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

手になじむカーブが魅力 | 1本(15ml) | ステンレス鋼 | 約19.5cm | 約40g | - |

| DULTON(ダルトン)『フィッシュ・メジャースプーン(100-029)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

ほかにはないデザイン性 | 5本組(15ml、10ml、7ml、5ml、2ml) | アルミニウム | L18×W23cm | - | × |

| ナガオ『ナガオ 燕三条 極厚ダブル計量スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

重厚感のある計量スプーン | 1個 | 18-8ステンレス | 全長151x5ccすくう部分30x15ccすくう部分43mm | 51g | - |

| 貝印『SELECT100 計量スプーン 0.63ml 小さじ1/8(少々)(DH3125)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

繊細な計量には欠かせない | 1本(0.63ml) | 18-8ステンレススチール | 縦13.0×横14.0×厚さ0.8cm | 14g | - |

| 無印良品『柄の長い計量スプーン・小』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

容器の底まですくいやすい柄の長さ! | 1本(約5ml) | ステンレス鋼(18-8) | 約3.5×長さ18cm | 約40g | - |

| 和田助製作所『極厚計量スプーン(4911-0110)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

技術が光る頑丈ボディ | 1本(30ml) | 18-8ステンレス | 縦17.2cm | 60g | - |

| 遠藤商事『18-10 キッチンヘルパー 計量スプーン No.42287』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

スコップの形でしっかりすくえる | 6本組(15ml、5ml、3.75ml、2.5ml、1.25ml、0.63ml) | 18-10ステンレス | 縦16.5×横3.0×厚さ2.5cm | 80g | 〇 |

| All-Clad(オール・クラッド)『ステンレス 計量カップ&計量スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

うれしい食洗機対応 | カップ4個(1/4、1/3、1/2、1カップ)、スプーン4本(1/4、1/3、1/2、1Tbs) | ステンレス | - | - | 〇 |

| パール金属『ストリームライン メジャースプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

収納はケースにまとめてすっきりと | 4本組(15ml、5ml、2.5ml、すりきり) | ステンレス鋼、ポリプロピレン | 縦18.0×横4.0cm(収納時) | 80g | 〇 |

| HARIO (ハリオ) 『V60 計量スプーン シルバー(M-125V)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

美味しいコーヒーを飲むための計量スプーン | 1本 | ステンレス | 幅9.6×奥行5.3×高さ3.5cm | 40g | - |

| Joseph Joseph(ジョセフジョセフ)『計量スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

普段の料理をより効率的に | 1 | プラスチック | 19.51 x 3 x 2.01 cm | 40g | - |

| KEYUCA(ケユカ)『バタリニー ナイロン 計量スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

欲しい機能が安価で手に入る | 1 | ナイロン(グラスファイバー20%含む) | 4.3×1.6×22.1cm | - | - |

| Trudeau(トゥルーデュー)『メジャーリングスプーン 5pcsセット(0010-074)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

popな色使いがかわいい | 5本組(15ml、7.5ml、5ml、2.5ml、1.25ml) | ABS樹脂、ポリプロピレン | 縦14.5×横4.2×厚さ2.0cm | 50g | 〇 |

| Arnest(アーネスト)『計量9スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

すりきり計量が片手でかんたん | 1本(小さじ1/8~大さじ1) | ABS樹脂、ポリプロピレン、TPR(ゴム系樹脂) | 縦2.2×横3.5×厚さ2.5cm | 35g | - |

| 山崎実業『段々計量スプーン レイヤー』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

段差メモリで1本3役をこなせるスプーン | 1本 | トライタン樹脂 | 縦14.2×横4.2×厚さ2.2cm | 約12g | - |

| パール金属『デリッシュ・キッチン 計量スプーン CC-1313』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

置いたまま使えて両手らくらく | 1本(15ml) | AS樹脂、熱可塑性エラストマー | 縦14.0×横4.0×厚さ2.5cm | 31.8g | - |

| 小久保工業所 『ウィムッシュ ロングアーチ 計量スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

置いたまま使える一体型計量スプーン | 1個 | プラスチック | 20 x 100 x 240 mm | - | - |

| ドリテック(dretec) 『スプーンスケール 計量スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月12日時点 での税込価格 |

ぴったり量れる計量スプーン型電子はかり | - | ABS樹脂 | - | 0.06g | - |

| 山崎実業『タワー シリコーン調理スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

計量だけでなく、調理・盛り付けにも対応! | 1本 | シリコーン(芯材:ナイロン) | 縦26.0×横7.0×厚さ3.0cm | 52g | - |

| ハンズオリジナル『一体型計量スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

シンプルな形状なのに、1本5役でコスパよし! | 1本 | ポリプロピレン | 縦12.9×横3.8×厚さ1.7cm | - | - |

| KINTO(キントー)『SLOW COFFEE STYLE コーヒーメジャースプーン(27672)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

気分が上がる、天然木のコーヒー用メジャー | 1本(コーヒー豆約10g) | チーク(オイル仕上げ) | 縦10.5×横5.0×厚さ3.0cm | - | - |

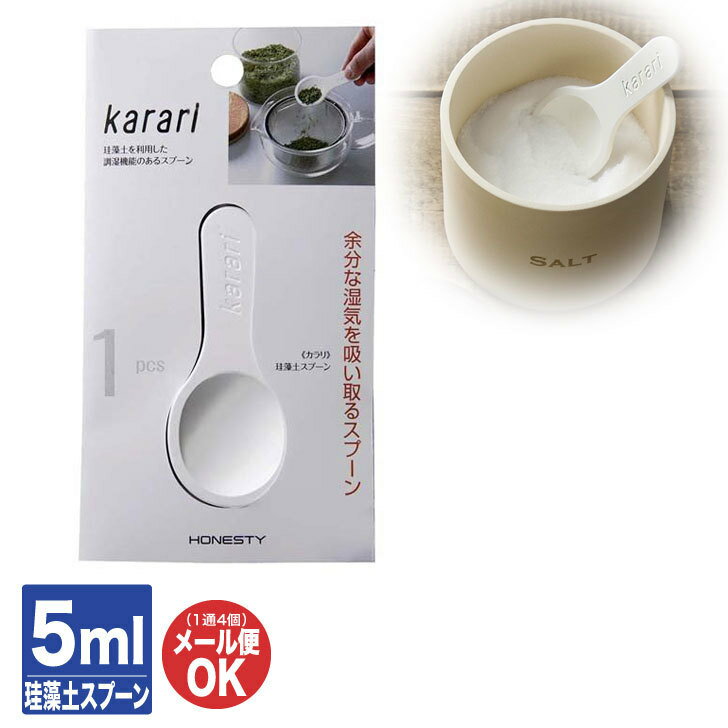

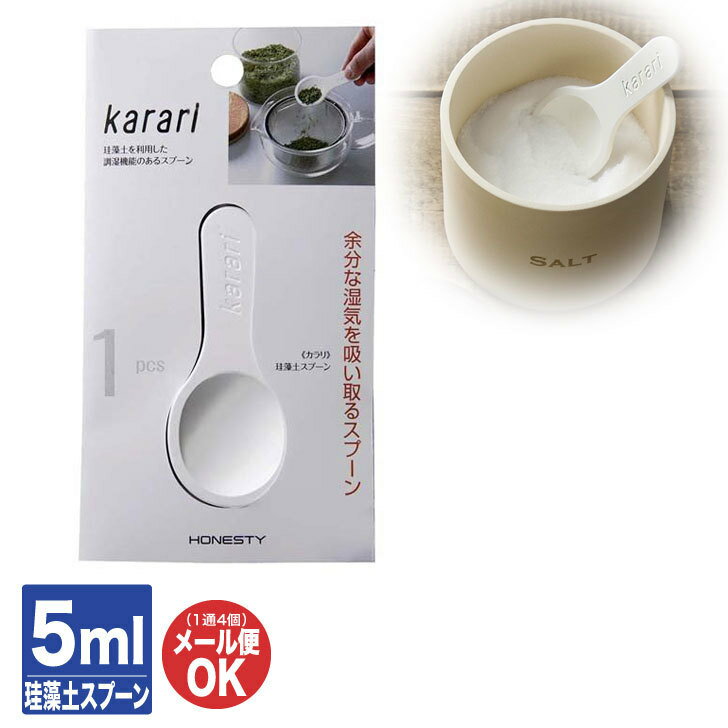

| アネスティカンパニー『カラリ 珪藻土スプーン HO1890』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月12日時点 での税込価格 |

湿気取りとしても役立つ万能スプーン | 1個 | 珪藻土 | 高さ1.5cm×幅9cm×奥行3.5cm | - | - |

| dretec(ドリテック)『デジタルしゃもじスケール(ps-033G)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

ごはんのカロリーが量れるしゃもじ型 | 1本 | - | 縦23.6×横6×厚さ2.6cm | - | - |

計量スプーンはこんなに便利!

料理をするときに、計量スプーンを使わずについつい目分量で計ったり、スプーンなどで代用したりしている方もいるのでは? 計量スプーンがあれば、調味料を正確に量れるので作るたびに味が大きく変わることも減り、料理の味を安定させることができます。

料理のほかお菓子作りにも計量スプーンは活躍します。コーヒーや粉のお茶を入れたいときにも正確な量がひとさじで量れるので便利です。

大さじ、小さじは何グラム?

計量スプーンには、大さじと小さじの2種類があります。レシピ本などでもよく見かける表現ですが、大さじ1=15ml、小さじ1=5mlと決まっています。

ただし、g(グラム)で測るときは調味料によって重さが変わるので注意が必要。計量スプーンがないときは、グラムで測って代用ができますが、どの調味料が何グラムかを知っておかないといけないので計量スプーンがあると便利です。

また、海外のレシピサイトなどでは、大さじ1を「Table spoon(tbsp)」、小さじを「Tea spoon(tsp)」と表記されていることが多いです。あわせて知っておきましょう。

計量スプーンの選び方

それでは、計量スプーンの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記のとおり。

【1】よく使う分量を量れるもの

【2】素材(使いやすさ)

【3】形状や収納のしやすさ

【4】計量スプーンの機能や利便性

上記のポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】よく使う分量を量れるものを選ぼう

計量スプーンは、大さじ(15ml)と小さじ(5ml)が量れるものがセットになっているものが一般的です。商品によっては、小さじ1/2や大さじ1/2、大さじより多く計量できるものなどもあります。使う頻度の高いものが含まれている商品を選びましょう。

また、お菓子作りなどで計量スプーンを使用するなら、より細かい分量を量れる商品を選ぶのがおすすめです。

【2】素材(使いやすさ)をチェック

計量スプーンは、ステンレスやプラスチック、木製や陶器などさまざまな素材で作られています。使う調味料によって扱いやすさやお手入れのいやすさが異なるので、チェックしましょう。

万能なのは「ステンレス製」

醤油や塩、油や粉類など、さまざまな調味料を計量することが多いなら、ステンレス製の計量スプーンがおすすめ。ステンレス製は汚れを落としやすいので、油などを計ったあとでもサッと洗って拭くだけで使えるのも魅力です。耐久性もあるので、長く使いたい方にもぴったり!

軽くて扱いやすいのは「プラスチック製」

軽量で扱いやすいのはプラスチック製の計量スプーン。価格が手ごろなのも魅力のひとつです。ただ、油落ちは弱いので、油を計量することがあまりない方におすすめ。

酸には強いので、お酢などを計量するのにも活用できますよ。

粉類の計量・デザイン重視なら「木製」「陶器」「珪藻土」

湿気に弱い粉類を計量するときには、計量スプーンに粉がつきにくい素材の木製や陶器、珪藻土で出来たものがおすすめ。かわいく温かみのあるデザインのものが多いので、キッチンをおしゃれにしたい方にも向いています。

ただ、木製の計量スプーンは水分を吸ってしまうこともあるので、液体の計量には向いていません。洗ったあとに乾きにくいのも難点なので、注意が必要です。

【3】形状や収納のしやすさをチェック

計量スプーンは、商品によってさまざまな形状があります。スプーン型になったものが一般的ですが、すり切りができるタイプや、両端に大さじ・小さじがついたダブル計量タイプ、スプーンの部分を重ねてスリムにし、収納に便利なものなども。

また、柄の部分がフックになったものなら引っかけて収納することができるので、おしゃれなデザインのものなら見せる収納をしてもよいでしょう。スプーンの部分を立てて置けるものは、収納スペースが小さく済むだけでなく、計量し終わったら調理スペースも確保できます。自分にとって使いやすいものを選びましょう。

【4】計量スプーンの機能や利便性をチェック

計量スプーンには、より使いやすいよう工夫を凝らした商品がたくさん販売されています。いくつか工夫のポイントを紹介します。

1本で何役にもなる「目盛り付き」

「そんなに本数はいらないけれど、こまかく計量もしたい」という方は、1本で何役もこなす目盛り付きの計量スプーンがおすすめです。大さじや小さじの部分に目盛りが付いており、大さじ1/2や小さじ1/2をかんたんに量れます。

目盛り付き計量スプーンは、スライド式で大さじや小さじにワンタッチで切り替えができるものもあります。

置いて計量できるものや先がとがったものも

計量スプーンの側面が平らになっており、テーブルなどに置いて使えるタイプの商品もあります。液体の計量をするときにも、両手で醤油などを持って量ることができとても便利! 液体などの調味料をこぼさずに計量したい、という方はぜひ試してみてくださいね。

ほかにも、先がとがっている計量スプーンもあります。残り少なくなった粉末の調味料などをすくいたいときに便利です。

正確性重視なら「デジタル式」もあり!

スパイスや調味料は正確に量る必要があり、料理によっては1gや5gなどの微妙な分量を入れる場合がありますね。一般的な計量スプーンでは難しいですが、デジタル計量スプーンならかんたんに量ることができます。

電池式になっていて、商品によっては0.1g単位で量れます。スプーンの柄の部分に液晶表示されるので、正確な量がわかります。スパイスや調味料の味付けだけでなく、塩分や糖分が気になっている方にも便利ですよ。

なお、デジタル計量スプーンは手に持っていると正しく計量できないことがあるので、置いた状態で量りましょう。商品のなかには、水洗いができないものもあるので確認するのが重要です。

計量スプーン以外の用途に使えるものも

計量スプーン以外の用途で使える商品もあります。たとえば、スプーンの部分がすりおろし器になっているので、しょうがやわさびなどをすりおろしてそのまま計量もできます。

そのほかにも、マドラーとして使える、クリップがついているなど商品によっていろいろな機能があります。2wayで使えるものなら、キッチンの省スペースにもなります。

エキスパートのアドバイス

実用性とデザイン性のバランスを見よう!

安価なものもたくさん販売されている計量スプーンですが、熱で変形してしまったり、すぐに折れたりしてしまっては結局長く使えずに、無用のごみを増やしてしまうことにもつながります。

また買い替えの頻度が高いと不経済でもあります。ある程度長く愛用できるものを選び、その上で使い勝手よく、見た目も満足のいくものにすると毎日の料理時間も楽しくなるはずです。

実用性なのか、デザイン性なのか、正確性なのか、あるいはいろいろと兼ね備えたものなのか? ご自分が大切だと思うポイントを考えながら選ぶと失敗しません。

ユーザーが選んだイチオシ みんなに人気の計量スプーンはこれ

ここからは、計量スプーンを愛用しているユーザーがイチオシの商品を紹介。5点満点で「コスパ」「使いやすさ」「機能性」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

オーバル型ですくいやすい

オーバル型の計量スプーンなので、小さな瓶に入った調味料もすくいやすいです。すりきり用のヘラも付いているので、しっかりと量れて便利ですよ。重ねて片付けられて場所をとらないところも気に入ってます。若干薄い気もしますが、硬い物には使わないので調味料くらいだったら曲がることもなく使えています。(N.O.さん/女性/42歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者

マグネット付きで簡単収納!

山崎実業はやはり間違いないアイテムが多いです。この計量スプーンは、1本で大さじと小さじが量れる優れもの。置いたまま注げるのも便利ですね。マグネット付きなので、スチール棚に貼り付けて、すぐに使えるようにしています。(T.H.さん/男性/38歳/会社員)

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

小さじ1/2も計量できて便利

料理をする際によく使う小さじと大さじに加えて、小さじ1/2がセットになった計量スプーンです。お菓子を作るときに小さじ1/2を多用することが多いので、これひとつがあるだけでとても楽になりました。お値段も高くないのでおすすめです。(M.N.さん/女性/44歳/事務職)

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

シンプルで丈夫

プラスチックだと思いますが、かなり丈夫で汚れも落ちやすいです。シンプルなデザインも気に入っています。個人的に調理器具を吊るしておくのが好きなので、どこかに引っかける穴が開いていたら嬉しかったです。(Y.T.さん/女性/37歳/フリーランス)

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者

ステンレス製で耐久性に優れた計量スプーン

デジタルの軽量スプーンを使ってみたけれど、やはりシンプルなタイプが一番使いやすい! 私にはこちらの方が合っていました。ステンレス製で重さがありしっかりとした作りです。リングは外してバラバラにした方がより使いやすいです。(A.H.さん/女性/41歳/フリーランス)

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

計量スプーンおすすめ|ステンレス・アルミ製

まずは、ステンレス・アルミ製などのおすすめ商品をご紹介いたします。ぜひ参考にしてくださいね。

より正確に計量したいときにベスト

水や酸にも強い丈夫なステンレス素材。清潔感がありかつスタイリッシュな見た目でインテリア性も抜群。大さじ1、小さじ1、小さじ1/2、小さじ1/4が平置きで正確に測れる形状なので、お菓子作りやこだわりの料理などきっちりと計量することにも向きます。

4本セットですが、全てスタッキングが可能で収納場所もとりません。見れば見るほどおしゃれな計量スプーンです。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 4本組:15ml(大さじ1)、5ml(小さじ1)、2.5ml(小さじ1/2)、1.25ml(小さじ1/4) |

|---|---|

| 材質 | 18-8ステンレススチール |

| サイズ | 縦14.2×横3.2×厚さ2.6cm |

| 重さ | 89g |

| スタッキング | 〇 |

| 数量 | 4本組:15ml(大さじ1)、5ml(小さじ1)、2.5ml(小さじ1/2)、1.25ml(小さじ1/4) |

|---|---|

| 材質 | 18-8ステンレススチール |

| サイズ | 縦14.2×横3.2×厚さ2.6cm |

| 重さ | 89g |

| スタッキング | 〇 |

マグネットの心づかいに惹かれる

コンパクトなのでどこかかわいらしさもあわせ持ちつつ、スタイリッシュな雰囲気がとてもおしゃれです。滑りにくいグリップが手になじみ、取り落としも防いでくれるので安心。

大さじ1、小さじ1、小さじ1/2、小さじ1/4の4本セットで細かく計量できる上、スタッキング機能で省スペース収納も可能です。スプーンはそれぞれ磁石で固定できるようになっていて、引き出しの中でばらつかないようすっきり収納できます。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 4本組(15ml、5ml、2.5ml、1.25ml) |

|---|---|

| 材質 | ステンレス鋼、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、マグネット |

| サイズ | 縦13.0×横4.0×厚さ4.5cm |

| 重さ | 96g |

| スタッキング | 〇 |

| 数量 | 4本組(15ml、5ml、2.5ml、1.25ml) |

|---|---|

| 材質 | ステンレス鋼、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、マグネット |

| サイズ | 縦13.0×横4.0×厚さ4.5cm |

| 重さ | 96g |

| スタッキング | 〇 |

手になじむカーブが魅力

サビを防ぎ丈夫で清潔感たっぷりのステンレス製。つやを抑えた質感とシンプルなデザインの計量スプーンで、飽きずに長く使えるタイプです。

柄が長いタイプのため深い調味料ストッカーからの計量にも向き、また計量後にそのまま調味料を混ぜたりできるので料理の時短にも活躍できます。柄のゆるやかなカーブが手になじむ使いやすさには愛着がうまれます。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 1本(15ml) |

|---|---|

| 材質 | ステンレス鋼 |

| サイズ | 約19.5cm |

| 重さ | 約40g |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1本(15ml) |

|---|---|

| 材質 | ステンレス鋼 |

| サイズ | 約19.5cm |

| 重さ | 約40g |

| スタッキング | - |

ほかにはないデザイン性

ひとめ見れば釘づけになりそうなデザイン。おしゃれ度抜群な魚形の計量スプーンが、5本並べて収納できるつり下げハンガーつきです。殺風景なキッチンの壁に雑貨感覚で飾りながら収納ができ、インテリアがぐっと映えます。

絵になるデザインがカフェ感を演出し、料理も楽しくなること間違いなしです。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 5本組(15ml、10ml、7ml、5ml、2ml) |

|---|---|

| 材質 | アルミニウム |

| サイズ | L18×W23cm |

| 重さ | - |

| スタッキング | × |

| 数量 | 5本組(15ml、10ml、7ml、5ml、2ml) |

|---|---|

| 材質 | アルミニウム |

| サイズ | L18×W23cm |

| 重さ | - |

| スタッキング | × |

重厚感のある計量スプーン

伝統ある金物の名産地、新潟県燕市で製造される18-8ステンレス製の計量スプーン。錆びにくく耐久性のある素材で、厚みと程よい重さが特徴。長く使い続けることが出来ます。

幅広いサイズを展開するナガオの計量スプーンですが、こちらは両端にスプーンが付いた2wayタイプとなっています。

それぞれ5cc、15ccと、普段の料理でよく使う分量なので、毎日使いたい方におすすめです。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 1個 |

|---|---|

| 材質 | 18-8ステンレス |

| サイズ | 全長151x5ccすくう部分30x15ccすくう部分43mm |

| 重さ | 51g |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1個 |

|---|---|

| 材質 | 18-8ステンレス |

| サイズ | 全長151x5ccすくう部分30x15ccすくう部分43mm |

| 重さ | 51g |

| スタッキング | - |

繊細な計量には欠かせない

1グラム以下の計量にも使える、小さじ1/8がピッタリ量れるミニサイズの計量スプーン。お菓子づくりや寒天などの正確な計量が必要なときに活躍してくれます。そしてこの商品には、置いたままの計量がOKという特徴もあります。

大さじや小さじのように頻繁に使うわけではないですが、貝印ブランドが手掛ける持ちやすい柄と頑丈なステンレスで、ひとつあると便利なアイテムです。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 1本(0.63ml) |

|---|---|

| 材質 | 18-8ステンレススチール |

| サイズ | 縦13.0×横14.0×厚さ0.8cm |

| 重さ | 14g |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1本(0.63ml) |

|---|---|

| 材質 | 18-8ステンレススチール |

| サイズ | 縦13.0×横14.0×厚さ0.8cm |

| 重さ | 14g |

| スタッキング | - |

容器の底まですくいやすい柄の長さ!

無印良品のおしゃれな計量スプーン。一般的なものより柄が長くなっているので、容器の底まですくいやすく、調味料を最後まで使えるのが特徴です。小さじ1/2が計量しやすいように刻印が入っているのも使いやすいですね。

食洗機に対応しているので、お手入れもかんたん。同シリーズで大さじ(約15ml)が計量できる商品も販売されているので、セットでそろえるのもおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 1本(約5ml) |

|---|---|

| 材質 | ステンレス鋼(18-8) |

| サイズ | 約3.5×長さ18cm |

| 重さ | 約40g |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1本(約5ml) |

|---|---|

| 材質 | ステンレス鋼(18-8) |

| サイズ | 約3.5×長さ18cm |

| 重さ | 約40g |

| スタッキング | - |

技術が光る頑丈ボディ

1959年創業の実績を持つ和田助製作所の計量スプーン。柄は極厚ステンレスのまっすぐなデザインで、味噌などをすくっても曲がりにくい耐久性が自慢です。ひとさじ30ml(大さじ2)なので、一度に多く計量したい方に向いています。

シンプルなデザイン、極厚フォルムのしっかりしたつくりは、レストランなどの業務用としても便利なアイテム。ほかのサイズとそろえるとより便利です。一度購入したら長く使える定番のシリーズです。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 1本(30ml) |

|---|---|

| 材質 | 18-8ステンレス |

| サイズ | 縦17.2cm |

| 重さ | 60g |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1本(30ml) |

|---|---|

| 材質 | 18-8ステンレス |

| サイズ | 縦17.2cm |

| 重さ | 60g |

| スタッキング | - |

スコップの形でしっかりすくえる

幅広いサイズの計量に対応した6本セットの計量スプーン。量る調味料が複数あって、すぐに洗えないときでもスプーンの数が多いと何かと便利です。6本すべてをリングでつなげて束のまま使用することも、使う頻度によって個々で使用することも可能です。

スコップ型の形状は調味料をすくい取るときに便利です。そして、口の狭い瓶などにも入りやすく、縁や奥までしっかりとすくえるスリムなデザインも高ポイントです。

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格

| 数量 | 6本組(15ml、5ml、3.75ml、2.5ml、1.25ml、0.63ml) |

|---|---|

| 材質 | 18-10ステンレス |

| サイズ | 縦16.5×横3.0×厚さ2.5cm |

| 重さ | 80g |

| スタッキング | 〇 |

| 数量 | 6本組(15ml、5ml、3.75ml、2.5ml、1.25ml、0.63ml) |

|---|---|

| 材質 | 18-10ステンレス |

| サイズ | 縦16.5×横3.0×厚さ2.5cm |

| 重さ | 80g |

| スタッキング | 〇 |

うれしい食洗機対応

水に強く丈夫なステンレス素材。アメリカ製で、おしゃれなのにシンプルで飽きのこないデザインです。小さなソースパンのような計量カップとセットで、調理中も統一感あるツールがとてもおしゃれで料理が楽しくなりそうな商品。

計量カップは、1/4、1/3、1/2 、1 カップの計量が、計量スプーンは大さじ1/4、1/3、1/2 、1の計量ができます。食洗機対応なので片づけの負担が軽減するのもうれしい。ずらりとお揃いのセットは収納中もすっきりとした統一感が楽しめます。

※数量補足:1カップ約236ml、1Tbs(テーブルスプーン)約14ml

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格

| 数量 | カップ4個(1/4、1/3、1/2、1カップ)、スプーン4本(1/4、1/3、1/2、1Tbs) |

|---|---|

| 材質 | ステンレス |

| サイズ | - |

| 重さ | - |

| スタッキング | 〇 |

| 数量 | カップ4個(1/4、1/3、1/2、1カップ)、スプーン4本(1/4、1/3、1/2、1Tbs) |

|---|---|

| 材質 | ステンレス |

| サイズ | - |

| 重さ | - |

| スタッキング | 〇 |

収納はケースにまとめてすっきりと

スプーン3本とすりきり1本がセットになった、シンプルなオーバル型で使いやすい計量スプーンです。スプーンには計量に便利な1/2表示もついています。すりきりを活用すれば、正確な計量が必要なお菓子作りにも重宝します。

細長いスプーン部分や付属のカバーを装着してまとめることができるところなど、手ごろな価格ながら、使いやすさも抜群です。食洗機にも対応しています。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 4本組(15ml、5ml、2.5ml、すりきり) |

|---|---|

| 材質 | ステンレス鋼、ポリプロピレン |

| サイズ | 縦18.0×横4.0cm(収納時) |

| 重さ | 80g |

| スタッキング | 〇 |

| 数量 | 4本組(15ml、5ml、2.5ml、すりきり) |

|---|---|

| 材質 | ステンレス鋼、ポリプロピレン |

| サイズ | 縦18.0×横4.0cm(収納時) |

| 重さ | 80g |

| スタッキング | 〇 |

美味しいコーヒーを飲むための計量スプーン

この計量スプーンは、コーヒー豆や粉を量るものです。ほかの料理と同じく、コーヒーも粉の分量が微妙に味に影響します。粉の量をコントロールすることによって、お気に入りのコーヒーが淹れられるのです。

この計量スプーンはすりきりで1杯12gのコーヒー粉を量ることが可能。コーヒー器具の有名メーカー「HARIO」らしい計量スプーンなので、コーヒー党は要チェックです。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 1本 |

|---|---|

| 材質 | ステンレス |

| サイズ | 幅9.6×奥行5.3×高さ3.5cm |

| 重さ | 40g |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1本 |

|---|---|

| 材質 | ステンレス |

| サイズ | 幅9.6×奥行5.3×高さ3.5cm |

| 重さ | 40g |

| スタッキング | - |

計量スプーンおすすめ|プラスチック・ポリプロピレン製

続いては、プラスチック・ポリプロピレン製などのおすすめ商品をご紹介いたします。こちらも、ぜひ参考にしてくださいね。

普段の料理をより効率的に

目盛りがついたスライド式の計量スプーンです。ハンドルを調整することで、液体は1mlから15ml、粉末は小さじ1/4から大さじ1杯まで計ることができるため、分量ごとにスプーンを用意する必要がありません。

サイズもコンパクトなので、収納スペースも十分に確保できます。スプーンが両端に付いていて使い分けも簡単!

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格

| 数量 | 1 |

|---|---|

| 材質 | プラスチック |

| サイズ | 19.51 x 3 x 2.01 cm |

| 重さ | 40g |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1 |

|---|---|

| 材質 | プラスチック |

| サイズ | 19.51 x 3 x 2.01 cm |

| 重さ | 40g |

| スタッキング | - |

欲しい機能が安価で手に入る

大さじと小さじが一つになっているタイプの軽量スプーン。ナイロン製でお手入れがしやすく、グラスファイバーを配合しているので熱にも強いです。

大きめで持ちやすく、フックがけできる穴もあるので収納にも困りません。また、さじの内側に目盛り用の溝があるため、すり切りをしなくても使用することができますよ。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 1 |

|---|---|

| 材質 | ナイロン(グラスファイバー20%含む) |

| サイズ | 4.3×1.6×22.1cm |

| 重さ | - |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1 |

|---|---|

| 材質 | ナイロン(グラスファイバー20%含む) |

| サイズ | 4.3×1.6×22.1cm |

| 重さ | - |

| スタッキング | - |

popな色使いがかわいい

ころんとした丸い形とおしゃれカラーが気分を上げる計量スプーン5本セット。それぞれ取り外して使用することも可能です。

何よりうれしいのは色別なので一瞬で必要なスプーンが見わけられること。細かい文字が苦手な世代にも配慮されたポイントです。

プラスチックながらしっかりしていて、利用者からも調味料がスルリときれいにはがれると好評です。フックでまとめたあとはつるして収納も可能です。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 5本組(15ml、7.5ml、5ml、2.5ml、1.25ml) |

|---|---|

| 材質 | ABS樹脂、ポリプロピレン |

| サイズ | 縦14.5×横4.2×厚さ2.0cm |

| 重さ | 50g |

| スタッキング | 〇 |

| 数量 | 5本組(15ml、7.5ml、5ml、2.5ml、1.25ml) |

|---|---|

| 材質 | ABS樹脂、ポリプロピレン |

| サイズ | 縦14.5×横4.2×厚さ2.0cm |

| 重さ | 50g |

| スタッキング | 〇 |

すりきり計量が片手でかんたん

実用性ならこれがおすすめ。必要な分量を目盛りにあわせて計量レバーをスライドさせるだけで、かんたんに9種類の計量がこれ1本でできるすぐれもの。片手で瞬時に正確な計量ができるのはうれしいですね。

大さじ1、小さじ2と1/2、小さじ2、小さじ1と1/2、小さじ1、小さじ3/4、小さじ1/2、小さじ1/4、小さじ1/8の9つの細かいパターンの計量ができるので、お菓子作りにも最適です。

また食事の味に変動がでてしまわずいつも同じ味を再現可能。スライドバーは取り外して洗えるため、衛生面も安心です。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 1本(小さじ1/8~大さじ1) |

|---|---|

| 材質 | ABS樹脂、ポリプロピレン、TPR(ゴム系樹脂) |

| サイズ | 縦2.2×横3.5×厚さ2.5cm |

| 重さ | 35g |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1本(小さじ1/8~大さじ1) |

|---|---|

| 材質 | ABS樹脂、ポリプロピレン、TPR(ゴム系樹脂) |

| サイズ | 縦2.2×横3.5×厚さ2.5cm |

| 重さ | 35g |

| スタッキング | - |

段差メモリで1本3役をこなせるスプーン

大きさの異なるスプーンで計量する商品は多いですが、この計量スプーンは1本で大さじ・小さじ・小さじ1/2の3種類に対応しているすぐれものです。すくう部分に段差メモリがついているので、別のスプーンを使わなくても1本で計量できます。

3種類必要なところをこれ1本で用が足りるので、キッチンもすっきりと。熱に強くて割れにくいトライタン樹脂製なのもうれしいポイントですね。約100℃の熱にも耐えられます。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 1本 |

|---|---|

| 材質 | トライタン樹脂 |

| サイズ | 縦14.2×横4.2×厚さ2.2cm |

| 重さ | 約12g |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1本 |

|---|---|

| 材質 | トライタン樹脂 |

| サイズ | 縦14.2×横4.2×厚さ2.2cm |

| 重さ | 約12g |

| スタッキング | - |

置いたまま使えて両手らくらく

日本最大級の動画レシピサイト「DELISH KITCHEN」を運営するエブリーとパール金属が共同開発した製品。置いて使えるので、両手がフリーになってとても便利です。内側の目盛りで小さじ1/2、小さじ1、大さじ1/2、大さじ1の4つの種類の計量が可能です。

上と横の両方に読みやすい目盛りがある点もポイントです。カラーは全部で3種類。ネイビー、イエロー、グレーと、選べる3つのカラーでキッチンを彩りましょう。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 1本(15ml) |

|---|---|

| 材質 | AS樹脂、熱可塑性エラストマー |

| サイズ | 縦14.0×横4.0×厚さ2.5cm |

| 重さ | 31.8g |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1本(15ml) |

|---|---|

| 材質 | AS樹脂、熱可塑性エラストマー |

| サイズ | 縦14.0×横4.0×厚さ2.5cm |

| 重さ | 31.8g |

| スタッキング | - |

置いたまま使える一体型計量スプーン

入り口が狭い容器や袋入り、底が深い容器に入った食材も掬い取りやすい、ロングタイプの計量スプーンです。両端のスプーンがそれぞれ、小さじ、大さじとなっています。

スプーンが平らになっているので、まな板などに置いたまま計量できるのも便利なポイント。目盛り付きで1/2の分量も量れます。

さまざまな容器に対応できる万能スプーンです。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 1個 |

|---|---|

| 材質 | プラスチック |

| サイズ | 20 x 100 x 240 mm |

| 重さ | - |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1個 |

|---|---|

| 材質 | プラスチック |

| サイズ | 20 x 100 x 240 mm |

| 重さ | - |

| スタッキング | - |

ぴったり量れる計量スプーン型電子はかり

計量スプーンのようにすくってはかれる電子はかりです。

例えば、コーヒー豆や小麦粉、プロテインなどの粉物や醤油などの液体の量をはかりたい時に便利です。

計量後はそのまま容器に移したりできるので、洗い物が増えずに手軽に計量できます。

※各社通販サイトの 2025年2月12日時点 での税込価格

| 数量 | - |

|---|---|

| 材質 | ABS樹脂 |

| サイズ | - |

| 重さ | 0.06g |

| スタッキング | - |

| 数量 | - |

|---|---|

| 材質 | ABS樹脂 |

| サイズ | - |

| 重さ | 0.06g |

| スタッキング | - |

計量だけでなく、調理・盛り付けにも対応!

小さじ1と大さじ1の目盛り付きで、調理中もこれ1本でOKです。シリコン素材で色移りや熱に強いので、用途が幅広いですよ。

すくう部分が、作業台に直接触れないので、衛生的に利用可能。インテリアになじみやすいホワイトとブラックがおしゃれですね。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 1本 |

|---|---|

| 材質 | シリコーン(芯材:ナイロン) |

| サイズ | 縦26.0×横7.0×厚さ3.0cm |

| 重さ | 52g |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1本 |

|---|---|

| 材質 | シリコーン(芯材:ナイロン) |

| サイズ | 縦26.0×横7.0×厚さ3.0cm |

| 重さ | 52g |

| スタッキング | - |

シンプルな形状なのに、1本5役でコスパよし!

1本で大さじ・大さじ1/2・小さじ・小さじ1/2・ひとり分のパスタが計測できます。底面が平らだからスプーンを置いたままでもOK!

材料をすくいやすいように、先端が薄くなったスプーン型の形状をしています。黒い本体なので、塩・砂糖や小麦粉など白い調味料にもぴったりです。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 1本 |

|---|---|

| 材質 | ポリプロピレン |

| サイズ | 縦12.9×横3.8×厚さ1.7cm |

| 重さ | - |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1本 |

|---|---|

| 材質 | ポリプロピレン |

| サイズ | 縦12.9×横3.8×厚さ1.7cm |

| 重さ | - |

| スタッキング | - |

計量スプーンおすすめ|木製・珪藻土

続いては、木製計量スプーンや珪藻土スプーンのおすすめ商品をご紹介いたします。こちらも、ぜひ参考にしてくださいね。

気分が上がる、天然木のコーヒー用メジャー

チーク材を使用し、しっとりとした落ち着きある雰囲気に仕上がったコーヒーメジャースプーン。コンパクトながら手になじみ、木の温かみとおしゃれなフォルムに家カフェの気分も上がります。天然の木ならではの、それぞれが少しずつ違った木目がオリジナル感も演出。ゆったりとした温かみのあるキッチン雑貨として長く愛用できる商品です。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 1本(コーヒー豆約10g) |

|---|---|

| 材質 | チーク(オイル仕上げ) |

| サイズ | 縦10.5×横5.0×厚さ3.0cm |

| 重さ | - |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1本(コーヒー豆約10g) |

|---|---|

| 材質 | チーク(オイル仕上げ) |

| サイズ | 縦10.5×横5.0×厚さ3.0cm |

| 重さ | - |

| スタッキング | - |

湿気取りとしても役立つ万能スプーン

調湿機能のある珪藻土で出来た小さじ計量スプーンです。茶葉や海苔などの湿気で劣化しやすい乾物と一緒に保管することで、食材が湿気るのを防ぎます。

塩の計量用として容器に保管しておけば、湿気で固まった塩も掬い取りやすくなります。なお、砂糖容器に使うと固まってしまうので要注意です。

アスベストを含んでいない安全な商品と明記されているので、ご家庭でも安心して使えるでしょう。

※各社通販サイトの 2025年2月12日時点 での税込価格

| 数量 | 1個 |

|---|---|

| 材質 | 珪藻土 |

| サイズ | 高さ1.5cm×幅9cm×奥行3.5cm |

| 重さ | - |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1個 |

|---|---|

| 材質 | 珪藻土 |

| サイズ | 高さ1.5cm×幅9cm×奥行3.5cm |

| 重さ | - |

| スタッキング | - |

計量スプーンおすすめ|デジタル式

最後は、デジタル式のおすすめ商品をご紹介いたします。こちらも、ぜひ参考にしてくださいね。

ごはんのカロリーが量れるしゃもじ型

一般的なデジタル計量スプーンとは異なり、スプーンの部分がしゃもじ型になっています。ごはんを盛るたびに、カロリーがデジタル表示されるので、ダイエットや食事制限が必要な方にもぴったり。栄養献立を考えるときにも便利です。

ただし計測できるのは白米だけで、玄米や雑穀米、混ぜご飯などは正確に計測できません。ボタンを押すだけで電源のオンオフができ、追加計量もできるすぐれもの。しゃもじ部分は抗菌なので衛生面でも安心できます。

最大計量は300gまで。3~300gまで1g単位で軽量できます。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 数量 | 1本 |

|---|---|

| 材質 | - |

| サイズ | 縦23.6×横6×厚さ2.6cm |

| 重さ | - |

| スタッキング | - |

| 数量 | 1本 |

|---|---|

| 材質 | - |

| サイズ | 縦23.6×横6×厚さ2.6cm |

| 重さ | - |

| スタッキング | - |

「計量スプーン」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 数量 | 材質 | サイズ | 重さ | スタッキング |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 貝印『SELECT100 計量スプーン(DH3006)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

より正確に計量したいときにベスト | 4本組:15ml(大さじ1)、5ml(小さじ1)、2.5ml(小さじ1/2)、1.25ml(小さじ1/4) | 18-8ステンレススチール | 縦14.2×横3.2×厚さ2.6cm | 89g | 〇 |

| OXO(オクソー)『グッドグリップス マグネット(1132100)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

マグネットの心づかいに惹かれる | 4本組(15ml、5ml、2.5ml、1.25ml) | ステンレス鋼、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、マグネット | 縦13.0×横4.0×厚さ4.5cm | 96g | 〇 |

| 工房アイザワ『計量スプーン 15cc(71068)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

手になじむカーブが魅力 | 1本(15ml) | ステンレス鋼 | 約19.5cm | 約40g | - |

| DULTON(ダルトン)『フィッシュ・メジャースプーン(100-029)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

ほかにはないデザイン性 | 5本組(15ml、10ml、7ml、5ml、2ml) | アルミニウム | L18×W23cm | - | × |

| ナガオ『ナガオ 燕三条 極厚ダブル計量スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

重厚感のある計量スプーン | 1個 | 18-8ステンレス | 全長151x5ccすくう部分30x15ccすくう部分43mm | 51g | - |

| 貝印『SELECT100 計量スプーン 0.63ml 小さじ1/8(少々)(DH3125)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

繊細な計量には欠かせない | 1本(0.63ml) | 18-8ステンレススチール | 縦13.0×横14.0×厚さ0.8cm | 14g | - |

| 無印良品『柄の長い計量スプーン・小』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

容器の底まですくいやすい柄の長さ! | 1本(約5ml) | ステンレス鋼(18-8) | 約3.5×長さ18cm | 約40g | - |

| 和田助製作所『極厚計量スプーン(4911-0110)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

技術が光る頑丈ボディ | 1本(30ml) | 18-8ステンレス | 縦17.2cm | 60g | - |

| 遠藤商事『18-10 キッチンヘルパー 計量スプーン No.42287』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

スコップの形でしっかりすくえる | 6本組(15ml、5ml、3.75ml、2.5ml、1.25ml、0.63ml) | 18-10ステンレス | 縦16.5×横3.0×厚さ2.5cm | 80g | 〇 |

| All-Clad(オール・クラッド)『ステンレス 計量カップ&計量スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

うれしい食洗機対応 | カップ4個(1/4、1/3、1/2、1カップ)、スプーン4本(1/4、1/3、1/2、1Tbs) | ステンレス | - | - | 〇 |

| パール金属『ストリームライン メジャースプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

収納はケースにまとめてすっきりと | 4本組(15ml、5ml、2.5ml、すりきり) | ステンレス鋼、ポリプロピレン | 縦18.0×横4.0cm(収納時) | 80g | 〇 |

| HARIO (ハリオ) 『V60 計量スプーン シルバー(M-125V)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

美味しいコーヒーを飲むための計量スプーン | 1本 | ステンレス | 幅9.6×奥行5.3×高さ3.5cm | 40g | - |

| Joseph Joseph(ジョセフジョセフ)『計量スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

普段の料理をより効率的に | 1 | プラスチック | 19.51 x 3 x 2.01 cm | 40g | - |

| KEYUCA(ケユカ)『バタリニー ナイロン 計量スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

欲しい機能が安価で手に入る | 1 | ナイロン(グラスファイバー20%含む) | 4.3×1.6×22.1cm | - | - |

| Trudeau(トゥルーデュー)『メジャーリングスプーン 5pcsセット(0010-074)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

popな色使いがかわいい | 5本組(15ml、7.5ml、5ml、2.5ml、1.25ml) | ABS樹脂、ポリプロピレン | 縦14.5×横4.2×厚さ2.0cm | 50g | 〇 |

| Arnest(アーネスト)『計量9スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

すりきり計量が片手でかんたん | 1本(小さじ1/8~大さじ1) | ABS樹脂、ポリプロピレン、TPR(ゴム系樹脂) | 縦2.2×横3.5×厚さ2.5cm | 35g | - |

| 山崎実業『段々計量スプーン レイヤー』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

段差メモリで1本3役をこなせるスプーン | 1本 | トライタン樹脂 | 縦14.2×横4.2×厚さ2.2cm | 約12g | - |

| パール金属『デリッシュ・キッチン 計量スプーン CC-1313』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

置いたまま使えて両手らくらく | 1本(15ml) | AS樹脂、熱可塑性エラストマー | 縦14.0×横4.0×厚さ2.5cm | 31.8g | - |

| 小久保工業所 『ウィムッシュ ロングアーチ 計量スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

置いたまま使える一体型計量スプーン | 1個 | プラスチック | 20 x 100 x 240 mm | - | - |

| ドリテック(dretec) 『スプーンスケール 計量スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月12日時点 での税込価格 |

ぴったり量れる計量スプーン型電子はかり | - | ABS樹脂 | - | 0.06g | - |

| 山崎実業『タワー シリコーン調理スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

計量だけでなく、調理・盛り付けにも対応! | 1本 | シリコーン(芯材:ナイロン) | 縦26.0×横7.0×厚さ3.0cm | 52g | - |

| ハンズオリジナル『一体型計量スプーン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

シンプルな形状なのに、1本5役でコスパよし! | 1本 | ポリプロピレン | 縦12.9×横3.8×厚さ1.7cm | - | - |

| KINTO(キントー)『SLOW COFFEE STYLE コーヒーメジャースプーン(27672)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

気分が上がる、天然木のコーヒー用メジャー | 1本(コーヒー豆約10g) | チーク(オイル仕上げ) | 縦10.5×横5.0×厚さ3.0cm | - | - |

| アネスティカンパニー『カラリ 珪藻土スプーン HO1890』 |

|

※各社通販サイトの 2025年2月12日時点 での税込価格 |

湿気取りとしても役立つ万能スプーン | 1個 | 珪藻土 | 高さ1.5cm×幅9cm×奥行3.5cm | - | - |

| dretec(ドリテック)『デジタルしゃもじスケール(ps-033G)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

ごはんのカロリーが量れるしゃもじ型 | 1本 | - | 縦23.6×横6×厚さ2.6cm | - | - |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 計量スプーンの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での計量スプーンの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

計量スプーンの基本的な使い方

ここからは、計量スプーンの基本的な使い方を紹介していきます! しっかり計量してこそ、おいしい料理を作る一歩になるのでぜひチェックしてくださいね。

【粉類の場合】

1. 計量スプーンに量りたいものを入れる

2. 大さじ1の場合は、ふんわりすくったあとに棒や竹串などですり切る

3. 大さじ1/2の場合は、半分の量を棒や竹串を使って取り除く

【液体の場合】

1. 計量スプーンに量りたいものを入れる

2. 大さじ1の場合は、入れたときに表面張力で盛り上がりがでる状態が◎

3. 大さじ1/2の場合は、大さじの7分目くらいを目安にする

おすすめキッチンツールをご紹介!

お気に入りの計量スプーンで料理を楽しもう

整理収納コンサルタントの瀧本真奈美さんへの取材をもとに、たくさんの計量スプーンを紹介しました。目からウロコの秀逸な機能や、かわいらしいモチーフで思わず笑顔になるキュートなデザインのものも。いろいろな形や素材から好みにあわせて選びたい計量スプーンですが、普段の料理で毎日使うアイテムだからこそ、使いやすさにはこだわりたいところですね。

壊れにくい耐久性や見せる収納、正確な計量や収納方法などのポイントを押さえて選びましょう。お気に入りの計量スプーンを見つけ、より楽しいキッチンタイムを過ごしてください。デジタル計量スプーンやユニークな計量スプーンも参考にしてくださいね。

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。