| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 内容量 | 対象年齢(目安) | 原材料 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Green Mind(グリーンマインド)『赤ちゃんのためのお粥/プレーン80g/7カ月頃から』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

成長に合わせた食感と便利なパウチタイプがうれしい | 80g | 7カ月ごろから | 兵庫県三田産コシヒカリ(放射能検査、残留農薬検査をおこなったものだけを使用)、水、(食品添加物は不使用) |

| 和光堂『手作り応援 鶏レバーと緑黄色野菜』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

面倒なレバーも、粉末タイプで手軽に! | 2.3g×8袋 | 7カ月ごろから幼児期まで | 乾燥マッシュポテト、デキストリン、野菜(人参、たまねぎ、ほうれんそう、こまつな)、鶏レバー、でん粉、小麦粉、トマトピューレーなど |

| 和光堂 グーグーキッチン『しらすとわかめの煮込みうどん』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

やわらかく食べやすい! 食べムラのある赤ちゃんに | 80g | 7カ月ごろから | 野菜(にんじん、だいこん、さやいんげん)、かつお昆布だし、うどん(小麦を含む)、しらす、しょうゆ(大豆を含む)、しいたけ水煮など |

| キユーピー『にこにこボックス おさかなセット』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

そのままでも温めても食べられるお手軽離乳食 | 60g | 7カ月頃から | かれいと野菜の和風煮:野菜(にんじん、じゃがいも、だいこん)ほか 白身魚のおかゆ:米、コーンスターチほか |

| 味千汐路 Ofukuro『有機まるごとベビーフード 4種類 12食セット』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

疲れていてもちゃんと食べさせたいときに | 1個あたり100g×4種類各3個 | 7カ月ごろから | 有機米、有機キャベツ、有機玉ねぎ、有機大根、有機人参、有機じゃがいも、有機ネギ、有機カボチャ、有機ごぼうなど |

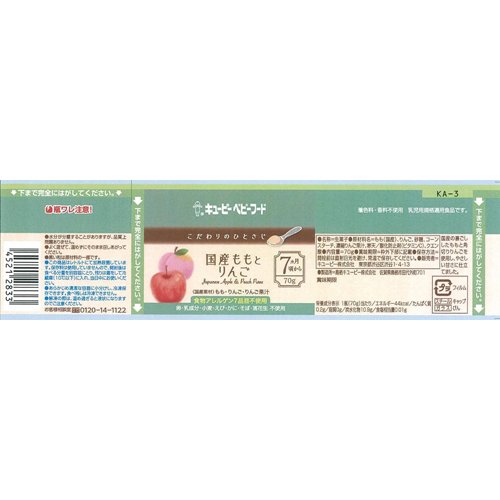

| キユーピー ベビーフード『こだわりのひとさじ 国産ももとりんご』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

薄味ではなく素材の味わいを活かした商品 | 70g | 7カ月ごろ〜 | もも(国産)、りんご、砂糖、コーンスターチ、濃縮りんご果汁、寒天/酸化防止剤(ビタミンC)、クエン酸 |

| 和光堂『らくらくまんま ベビーのうどん』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

赤ちゃんが食べやすいうどん | 130g | 7カ月頃から | 小麦粉 |

| キユーピー『4種の根菜と鶏ささみ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

柔らかい根菜と鶏ささみは栄養豊富 | 70g | 7カ月頃から | 野菜(だいこん、にんじん、さといも、たまねぎ、ごぼう)、コーンスターチ、大豆、しいたけ、こんぶだしほか |

| 和光堂『グーグーキッチン 7か月から 8種類』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

食べやすいベビーフード8種類のセット | 1食80g | 7カ月頃~ | - |

| 和光堂『手作り応援あんかけ&まぜご飯のもと4種パック』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

バリエーション豊富!簡単に作れて便利 | 13.9g | 7カ月頃から | 鯛そぼろあんかけのもと:でん粉、デキストリン、たいフレーク、和風だし粉末ほか |

| はたけのみかた manma(マンマ)『四季の離乳食』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

食材本来の味を活かした優しいおじや | 1袋あたり100g | 7カ月 | 昆布だし、米(滋賀県産)、にんじん、ビーツ、カブ、なす、トマト、トウモロコシ、さつまいも、かぼちゃなど(野菜は季節によって変更) |

7~8カ月頃の赤ちゃんに最適な離乳食は?

月齢7~8カ月の赤ちゃんは、乳離れを経て少しずつ離乳食に慣れてくる時期でもあります。食材もヨーグルト状のさらさらしたものから豆腐程度の固さのものにして、口の中でかみ砕く練習をさせてあげることが重要です。

食事の回数も1日1回から2回程度へと増やし食事の習慣付けをしてあげてください。なお、はじめての食材にチャレンジするときは、万が一の時病院に行けるように午前中に食べさせるのがいいでしょう。

7~8カ月頃になると、離乳食のメニューに悩んだり、作ること自体に疲れてきたりする時期。市販のベビーフードをうまく活用してみましょう!

タイプ別診断で発見!あなたにピッタリのベビーフードは? パッケージのタイプはどれがいい?

市販のベビーフードは、カップ容器に入ったタイプ、瓶タイプ、パウチタイプや粉末タイプなどとパッケージの種類も豊富です。家や外出先などの利用シーンや、どんな使い方をしたいかにより最適なものが異なるので、以下でチェックしていきましょう。

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ

カップ・瓶タイプ

カップタイプは、そのまま容器として使うことができるタイプ。なかにはスプーンが付属されている商品もあり、外出先で活躍します。瓶タイプも同じく容器不要で与えられます。

ただし、容器が付属しているぶん、ほかのタイプよりも価格が割高な傾向にあります。

パウチ・レトルトタイプ

パウチタイプやレトルトタイプは、持ち運びや保管に場所を取らないのが魅力。常温で食べられるものもあり種類が豊富です。手作りする時間がないときや非常用にストックしておくのにもぴったり。

ただし、基本的にお皿に移す必要がある点に注意。外で食べさせるときは、口付きパウチや自立する形状のものがおすすめです。

粉末・フリーズドライタイプ

粉末タイプやフリーズドライタイプは、お湯をかけて液体状にするタイプの離乳食。量の調整がしやすいので、離乳食を開始したばかりの食べられる量が少ない赤ちゃんに向いています。

またアレンジもしやすく、ほかの離乳食と組み合わせてちょっと使いすることもできます。

【7~8カ月向け】ベビーフードの選び方

ここからは、7~8カ月頃の赤ちゃん向けベビーフードの選び方をさらに詳しく解説していきます。

多くの食材が使われているものがおすすめ

1日2回程度の食事に進むこのころの子どもの食事は、主食である米や主菜であるタンパク質、副菜である野菜を組み合わせた食事が望ましいです。

そのため7~8カ月の子どもがたべるベビーフードも、主食と主菜がセットになっていたり、多くの食材が使われているものも多いです。

少しずつさまざまな味の舌触りになれさせることで、食への興味を引きだすことにもつながりますので、ぜひ多くの食材が使われているものを選んでみてください。

アレルギーや添加物をチェックする

7~8カ月の赤ちゃんが食べるベビーフードだからこそ、アレルギーや食品添加物の使用は必ずチェックすべき項目です。

アレルギー表示

アレルギーの原因となる、いわゆるアレルゲンについては、その数が非常に多いです。

その中でもとくにアレルギー発症者が多い7品目は「特定原材料」といい、またそれに準じる21品目を「特定原材料に準ずるもの」としています。赤ちゃんがアレルギー体質であれば、これらが使われているか否かは、必ずチェックしなければなりません。

ベビーフードに使われている調味料

ベビーフードにも味をつけるための調味料が使われています。薄味が基本なので多くは少量の使用になっていますが、一応成分表や食塩相当量はチェックしておきましょう。

また赤ちゃんの口に入れる前に一度ママやパパが味見をすることもいいでしょう。塩味や甘みがちょうどよいと感じたら、赤ちゃんにとっては強すぎる味です。赤ちゃんにとってやさしい薄味であるか否かで判断してください。

食育スペシャリストからのアドバイス

7~8カ月ごろになると食べムラがはじまる子もいます。「今までよく食べてくれていたのに……」と、途方に暮れてしまう人もいるかもしれません。

また、食べられる食材も増えてくるため、バラエティに富んだメニューを作るのもたいへん! また、ママやパパが離乳食作りに疲れてくるのもこの時期だといわれています。

7~8カ月を対象にしたベビーフードは、離乳期でもとくに商品のラインナップが豊富にあります。あまり自宅では作らないメニューや、ふだんは選ばないような食材が使われた商品を選んでみましょう。

ただし、赤ちゃんによっては食物アレルギーのリスクもあるため、心配なときはあらかじめ確認しておくことが大切です。

【7~8カ月向け】ベビーフードおすすめ11選

上で紹介した7~8カ月ごろにおすすめのベビーフードの選び方のポイントをふまえて、フードアナリスト/食育スペシャリスト・とけいじ千絵さんと編集部で選んだおすすめ商品を紹介します。

材料やタイプ、赤ちゃんの好みなどにぴったりのベビーフードを選んでみてくださいね。

成長に合わせた食感と便利なパウチタイプがうれしい

生後7~8カ月ごろのおかゆは7倍がゆ、6倍がゆが目安です。しかし、形状や水分量は本やネットで見てもわかりにくいもの。そんなときは、こちらのおかゆを参考にしてみましょう。

お米は有機栽培で放射能測定検査、残留農薬検査済みの兵庫県三田産コシヒカリを使用しています。

おかずだけ作って、おかゆはこちらの商品にすれば、離乳食の準備がかなりラクになると思いますよ。

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格

| 内容量 | 80g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月ごろから |

| 原材料 | 兵庫県三田産コシヒカリ(放射能検査、残留農薬検査をおこなったものだけを使用)、水、(食品添加物は不使用) |

| 内容量 | 80g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月ごろから |

| 原材料 | 兵庫県三田産コシヒカリ(放射能検査、残留農薬検査をおこなったものだけを使用)、水、(食品添加物は不使用) |

面倒なレバーも、粉末タイプで手軽に!

レバーをおいしく食べるためには、さまざまな工程が必要です。下処理や調理が面倒ですし、独特のにおいが苦手という人も多いと思います。しかし、鉄分が豊富で栄養価が高いので、なるべく食卓に出したいという要望もあるでしょう。

こちらの商品は、扱いにくい鶏レバーと緑黄色野菜の粉末です。おかゆに混ぜたり、野菜と一緒に調理したりと、レパートリーをかんたんに広げることができます。離乳食でレバーを手軽に取り入れてみたい人におすすめです。

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格

| 内容量 | 2.3g×8袋 |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月ごろから幼児期まで |

| 原材料 | 乾燥マッシュポテト、デキストリン、野菜(人参、たまねぎ、ほうれんそう、こまつな)、鶏レバー、でん粉、小麦粉、トマトピューレーなど |

| 内容量 | 2.3g×8袋 |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月ごろから幼児期まで |

| 原材料 | 乾燥マッシュポテト、デキストリン、野菜(人参、たまねぎ、ほうれんそう、こまつな)、鶏レバー、でん粉、小麦粉、トマトピューレーなど |

やわらかく食べやすい! 食べムラのある赤ちゃんに

7~8カ月ごろの赤ちゃんは離乳食に飽きてしまったり、一生懸命もぐもぐしなくてはならない食材が多く、食べ疲れてしまったりすることもあります。そんなときは、完食しやすいベビーフードで気持ちを切り替えてあげましょう。

こちらの商品はうどんがやわらかい食感になるよう調理されています。そのため、ぱったりと離乳食を食べなくなってしまった赤ちゃんも、しっかり食べてくれるようになるかもしれませんよ。

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格

| 内容量 | 80g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月ごろから |

| 原材料 | 野菜(にんじん、だいこん、さやいんげん)、かつお昆布だし、うどん(小麦を含む)、しらす、しょうゆ(大豆を含む)、しいたけ水煮など |

| 内容量 | 80g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月ごろから |

| 原材料 | 野菜(にんじん、だいこん、さやいんげん)、かつお昆布だし、うどん(小麦を含む)、しらす、しょうゆ(大豆を含む)、しいたけ水煮など |

そのままでも温めても食べられるお手軽離乳食

「かれいと野菜の和風煮」「白身魚のおかゆ」の2つが1食分としてセットになっています。素材を活かした薄めの味付けになっているので、素材そのものの味を十分に味わえます。かつおや昆布を出汁に使った優しい味で、離乳食期の赤ちゃんにおすすめメニューです。

電子レンジですぐに温めて食べられるので、忙しいときにも重宝します。そのままでも食べられるのが魅力的。外出時や車内などでも手軽に食事がとれるので、ストックしておくとよいでしょう。

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格

| 内容量 | 60g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月頃から |

| 原材料 | かれいと野菜の和風煮:野菜(にんじん、じゃがいも、だいこん)ほか 白身魚のおかゆ:米、コーンスターチほか |

| 内容量 | 60g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月頃から |

| 原材料 | かれいと野菜の和風煮:野菜(にんじん、じゃがいも、だいこん)ほか 白身魚のおかゆ:米、コーンスターチほか |

疲れていてもちゃんと食べさせたいときに

離乳食作りに疲れてしまったら、4種類入ったこちらの商品がおすすめです。

有機米や有機栽培の野菜を使用しているのがポイントで、有機JAS認定工場で作られているベビーフードです。お米とたくさんの野菜をしっかり煮込んだおじやや、野菜入りのおかゆなどさまざまな食材が摂れますよ。

瓶詰めでフタができるので便利。うっかりこぼしてしまう心配もないのもうれしいポイントですね。

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格

| 内容量 | 1個あたり100g×4種類各3個 |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月ごろから |

| 原材料 | 有機米、有機キャベツ、有機玉ねぎ、有機大根、有機人参、有機じゃがいも、有機ネギ、有機カボチャ、有機ごぼうなど |

| 内容量 | 1個あたり100g×4種類各3個 |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月ごろから |

| 原材料 | 有機米、有機キャベツ、有機玉ねぎ、有機大根、有機人参、有機じゃがいも、有機ネギ、有機カボチャ、有機ごぼうなど |

体験談

果物をすりおろすのが手間でこちらの商品を買ってみたところ、子供の反応がとてもよかったです。最初は果物に慣れさせる意味合いで与えていましたが、慣れてきたらデザート代わりにあげたり、ヨーグルトに混ぜたりしていました。国産の桃とりんごを使っているのも、私にとって安心ポイントでした! (Kさん/2歳女の子)

薄味ではなく素材の味わいを活かした商品

◆そのままあげてもアレンジしてあげてもOK! 多彩に活用できる

◆月齢が上がっても、面倒な下ごしらえ済みの食材として便利に使える

◆キャップを開けてすぐにあげられるため、外出先の食事にもおすすめ

◆具材の大きさなどが確認可能なガラス瓶入り

◆赤ちゃんが食べやすいよう、甘味と酸味のバランスにこだわって作られている

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格

| 内容量 | 70g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月ごろ〜 |

| 原材料 | もも(国産)、りんご、砂糖、コーンスターチ、濃縮りんご果汁、寒天/酸化防止剤(ビタミンC)、クエン酸 |

| 内容量 | 70g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月ごろ〜 |

| 原材料 | もも(国産)、りんご、砂糖、コーンスターチ、濃縮りんご果汁、寒天/酸化防止剤(ビタミンC)、クエン酸 |

赤ちゃんが食べやすいうどん

7カ月頃から食べられるベビーうどんです。離乳食期の赤ちゃんでも食べやすい長さ、細さにカットしてあります。すぐに茹で上がりますが、柔らかさを確認したうえで、食べさせるときには赤ちゃんの様子を見ながら少しずつ与えましょう。

食塩不使用で原材料は小麦粉のみ。他の野菜などと合わせて、簡単に1食分のうどんができあがります。家に1袋常備しておくと、離乳食の献立に迷ったときや時間がないときでもすぐに作れるので便利です。

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格

| 内容量 | 130g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月頃から |

| 原材料 | 小麦粉 |

| 内容量 | 130g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月頃から |

| 原材料 | 小麦粉 |

柔らかい根菜と鶏ささみは栄養豊富

7カ月頃から食べられる、瓶に入っている離乳食です。離乳食期の赤ちゃんの食事は、発達状況に合わせて十分に柔らかく煮込んであげる必要がありますが、根菜を柔らかく煮込むのは時間と手間がかかり大変です。また、鶏ささみは煮込みすぎると硬くなってしまいます。

本品は根菜、鶏ささみを和風だしで柔らかく食べやすく煮込んであるので便利。そのまま赤ちゃんに食べさせられます。1食分を別容器に移し、残ったものは小分けに冷凍して保存しておくとよいでしょう。

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格

| 内容量 | 70g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月頃から |

| 原材料 | 野菜(だいこん、にんじん、さといも、たまねぎ、ごぼう)、コーンスターチ、大豆、しいたけ、こんぶだしほか |

| 内容量 | 70g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月頃から |

| 原材料 | 野菜(だいこん、にんじん、さといも、たまねぎ、ごぼう)、コーンスターチ、大豆、しいたけ、こんぶだしほか |

食べやすいベビーフード8種類のセット

和光堂の『グーグーキッチン』の8種類の味がアソートになった商品です。

「鮭の海鮮中華がゆ」「ひらめと卵のおじや」「しらすとわかめの煮込みうどん」「まぐろの炊き込みごはん」「かぼちゃのグラタン」「チキンと野菜のリゾット」「鮭と豆乳のリゾット」「とり雑炊」がセットに。

赤ちゃんが好きな味を探したい、旅行用にいろいろな味のベビーフードを準備したいなどを考えているママやパパにぴったりですね。

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格

| 内容量 | 1食80g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月頃~ |

| 原材料 | - |

| 内容量 | 1食80g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月頃~ |

| 原材料 | - |

バリエーション豊富!簡単に作れて便利

鯛そぼろあんかけ、五目まぜご飯、野菜リゾット、鮭と青菜の和風あんかけの4種類の素が入っています。離乳食期は素材ごとの裏ごしや、味付けを変えるのに手間がかかり、大変に感じる方が多いです。4種類の素を使い分ければ、素材や味を変えながら簡単に変化をつけられます。

あんかけは野菜や豆腐などにかけると一品料理に、ご飯やリゾットの素はお米や麺類に混ぜるだけで美味しい主食になります。毎日のメニューに加え活用してみましょう。

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格

| 内容量 | 13.9g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月頃から |

| 原材料 | 鯛そぼろあんかけのもと:でん粉、デキストリン、たいフレーク、和風だし粉末ほか |

| 内容量 | 13.9g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月頃から |

| 原材料 | 鯛そぼろあんかけのもと:でん粉、デキストリン、たいフレーク、和風だし粉末ほか |

食材本来の味を活かした優しいおじや

赤ちゃんが飽きないように、味にバリエーションをつけたいと思いつつも、いつもと同じような食材を使って、メニューに変化をつけられない人におすすめの商品です。

「7カ月」と明記されているので、月齢を目安にした食材のかたさや大きさになっています。余分な調味料を使っていないので、赤ちゃんの味覚を発達させるためにもおすすめです。

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格

| 内容量 | 1袋あたり100g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月 |

| 原材料 | 昆布だし、米(滋賀県産)、にんじん、ビーツ、カブ、なす、トマト、トウモロコシ、さつまいも、かぼちゃなど(野菜は季節によって変更) |

| 内容量 | 1袋あたり100g |

|---|---|

| 対象年齢(目安) | 7カ月 |

| 原材料 | 昆布だし、米(滋賀県産)、にんじん、ビーツ、カブ、なす、トマト、トウモロコシ、さつまいも、かぼちゃなど(野菜は季節によって変更) |

「7~8カ月頃のベビーフード」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 内容量 | 対象年齢(目安) | 原材料 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Green Mind(グリーンマインド)『赤ちゃんのためのお粥/プレーン80g/7カ月頃から』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

成長に合わせた食感と便利なパウチタイプがうれしい | 80g | 7カ月ごろから | 兵庫県三田産コシヒカリ(放射能検査、残留農薬検査をおこなったものだけを使用)、水、(食品添加物は不使用) |

| 和光堂『手作り応援 鶏レバーと緑黄色野菜』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

面倒なレバーも、粉末タイプで手軽に! | 2.3g×8袋 | 7カ月ごろから幼児期まで | 乾燥マッシュポテト、デキストリン、野菜(人参、たまねぎ、ほうれんそう、こまつな)、鶏レバー、でん粉、小麦粉、トマトピューレーなど |

| 和光堂 グーグーキッチン『しらすとわかめの煮込みうどん』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

やわらかく食べやすい! 食べムラのある赤ちゃんに | 80g | 7カ月ごろから | 野菜(にんじん、だいこん、さやいんげん)、かつお昆布だし、うどん(小麦を含む)、しらす、しょうゆ(大豆を含む)、しいたけ水煮など |

| キユーピー『にこにこボックス おさかなセット』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

そのままでも温めても食べられるお手軽離乳食 | 60g | 7カ月頃から | かれいと野菜の和風煮:野菜(にんじん、じゃがいも、だいこん)ほか 白身魚のおかゆ:米、コーンスターチほか |

| 味千汐路 Ofukuro『有機まるごとベビーフード 4種類 12食セット』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

疲れていてもちゃんと食べさせたいときに | 1個あたり100g×4種類各3個 | 7カ月ごろから | 有機米、有機キャベツ、有機玉ねぎ、有機大根、有機人参、有機じゃがいも、有機ネギ、有機カボチャ、有機ごぼうなど |

| キユーピー ベビーフード『こだわりのひとさじ 国産ももとりんご』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

薄味ではなく素材の味わいを活かした商品 | 70g | 7カ月ごろ〜 | もも(国産)、りんご、砂糖、コーンスターチ、濃縮りんご果汁、寒天/酸化防止剤(ビタミンC)、クエン酸 |

| 和光堂『らくらくまんま ベビーのうどん』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

赤ちゃんが食べやすいうどん | 130g | 7カ月頃から | 小麦粉 |

| キユーピー『4種の根菜と鶏ささみ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

柔らかい根菜と鶏ささみは栄養豊富 | 70g | 7カ月頃から | 野菜(だいこん、にんじん、さといも、たまねぎ、ごぼう)、コーンスターチ、大豆、しいたけ、こんぶだしほか |

| 和光堂『グーグーキッチン 7か月から 8種類』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

食べやすいベビーフード8種類のセット | 1食80g | 7カ月頃~ | - |

| 和光堂『手作り応援あんかけ&まぜご飯のもと4種パック』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

バリエーション豊富!簡単に作れて便利 | 13.9g | 7カ月頃から | 鯛そぼろあんかけのもと:でん粉、デキストリン、たいフレーク、和風だし粉末ほか |

| はたけのみかた manma(マンマ)『四季の離乳食』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月23日時点 での税込価格 |

食材本来の味を活かした優しいおじや | 1袋あたり100g | 7カ月 | 昆布だし、米(滋賀県産)、にんじん、ビーツ、カブ、なす、トマト、トウモロコシ、さつまいも、かぼちゃなど(野菜は季節によって変更) |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 7~8カ月頃のベビーフードの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での7~8カ月頃のベビーフードの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

ベビーフードに関するQ&A

7~8カ月でも5~6カ月用のベビーフードを食べさせてもいい?

生後7~8カ月ごろは「もぐもぐ期」とも呼ばれ、しっかりと咀嚼(そしゃく)ができるようになるため大切な時期です。

5~6カ月用のなめらかな離乳食を上手に飲み込めるようになったら、噛(か)む練習のために7~8カ月ごろの離乳食を少しずつ試してみましょう。

そのため、赤ちゃんの成長に適したベビーフードを選ぶために、商品には対象月齢が明記されているものを目安として選びましょう。

また、いままで食べていた5~6カ月対象のベビーフードが余っている場合は、若干の形がある食材にソースとして利用するなど、工夫するとよいでしょう。

おやつやベビー飲料のおすすめ記事はこちら 【関連記事】

上手にベビーフードを活用して親子で楽しい食事を!

7~8カ月ごろは、咀嚼(そしゃく)の土台を作る大切な時期です。形状やかたさをきちんとステップアップさせることが大切になります。

とはいえ、食べられる種類も増えてくるため、しっかりともぐもぐと食べることに赤ちゃんも疲れてくるかもしれません。また、たくさんの食材を食べさせてあげたい想いから、ママやパパが離乳食作りに疲れてくる時期でもあります。

大人も赤ちゃんも疲れてしまうことがないよう、ご紹介したベビーフードを上手に使って、楽しみながら食事をしていきましょう。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。