そもそも「シンセサイザー」ってなに? どんな楽器?

シンセサイザーとは「synthesize(シンセサイズ):合成する」という英語が語源となっており、電子回路を使ってさまざまな音をつくり出す楽器のことをいいます。また、「アナログ」と「デジタル」の2種類に分けられ、使い勝手の観点からも人気なのはデジタルシンセサイザーになります。デジタルシンセサイザーの記事は下記をご確認ください。

アナログシンセサイザーとは 独特で個性的な音色が特徴

アナログシンセサイザーはアナログ回路を使用し、電圧の変化によってピッチや音色変化などをコントロールするシンセサイザーを指します。デジタルシンセサイザーとは違い、ピアノやギターの音色が出せるものではなく、独特で個性的な音色が特徴です。

アナログシンセサイザーの選び方 初心者におすすめ!

ここからはアナログシンセサイザーの選び方についてご紹介します。ポイントは下記。

【1】最大同時発音数

【2】フィルター機能

【3】入出力端子の有無や種類

上記のポイントをおさえることで、よりほしい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】演奏可能な最大同時発音数に注意

アナログシンセサイザーには、ピアノのように複数の音を同時に鳴らすことができるポリフォニックシンセサイザー(以下、ポリシンセ)と、単音演奏のみが可能なモノフォニックシンセサイザー(以下、モノシンセ)があります。ポリシンセの場合、あるモデルでは4音、別のモデルは8音と、同時に鳴らせる音数が異なっています。

このように、すべてのアナログシンセサイザーで同じように演奏できるとは限らないので、あらかじめ同時に鳴らすことのできる音数を確認しておきましょう。多くの場合、その商品の仕様説明のなかで「(最大)同時発音数」のように記載されています。

【2】サウンドの要となる「フィルター機能」をチェック

アナログシンセサイザーにおいて、フィルターセクションは音色調整の要(かなめ)となる機能です。フィルタータイプを変えるだけで、同じ波形を編集しても異なる質感に変化させることができます。「フィルタータイプの充実度=サウンドバリエーションの豊富さ」ととらえてよいでしょう。

一般的に、多くのアナログシンセサイザーでは「ローパスフィルター」という、高域をカットするフィルターを装備しています。チェックの際には、それ以外のフィルタータイプの有無をチェックしておくとよいでしょう。

【3】入出力端子の有無や種類で拡張性も変わる

アナログシンセサイザーは、外部周辺機器などと接続するための各種「入出力端子」を装備していますが、有無はモデルによって異なります。ほかのMIDI端子を持ったハードウェアシンセサイザーなどと接続したい場合にはMIDI端子の有無、コンピュータとの接続であればUSB端子の有無、ほかのモジュラーシンセサイザーやアナログシンセサイザーなどと接続したい場合にはCV/GATE端子の有無をチェックしておきましょう。

ただし、端子があるからといって、意図することがすべてできるかどうかは、接続する機器側の機能なども関係してきます。それらについてもあわせて確認が必要です。

アナログとバーチャルアナログの違いとは? 音作りの基本はアナログシンセと同様

バーチャルアナログシンセサイザーとは

本来、アナログシンセサイザーはアナログ回路を使用し、電圧の変化によってピッチや音色変化などをコントロールするシンセサイザーを指します。現在ではアナログシンセサイザーのアナログ回路の特性や挙動などをデジタル演算によってシミュレートした「バーチャルアナログシンセサイザー(あるいはアナログモデリングシンセサイザー)」も多数発売されています。

厳密にいえば後者はデジタルシンセサイザーのひとつですが、楽器自体の操作性はアナログシンセサイザーと同じことから、両者が同等に扱われるケースも多く見受けられます。本記事でもそれらを考慮して、バーチャルアナログシンセサイザーもアナログシンセサイザーに含めています

アナログシンセサイザーおすすめ7選 人気のKORG(コルグ)や名機も!

うえで紹介したアナログシンセサイザーの選び方のポイントをふまえて、サウンドクリエーターの内藤 朗さんと編集部が選んだおすすめの商品を紹介します。各商品の特徴をよくチェックして、お気に入りの1台を見つけてみましょう。

名機『Prophet-5』をベースにした本格派

『Prophet-6』は、6音ポリのアナログシンセサイザーです。Sequential Circuits社の名機『Prophet-5』をベースに開発されていることから、奏でるサウンドもオリジナルの実機を彷彿(ほうふつ)させるものになっています。

それだけでなく、『Prophet-5』のプリセット音色を再現した音色もプリセットされていますので、実機の代用として使用するのもよいでしょう。もう一度『Prophet-5』のサウンドを手に入れたい方や、本格的なアナログシンセサイザーを求めている方におすすめです。

| 鍵盤数 | 49鍵 |

|---|---|

| オシレーター | ディスクリートVCO |

| モジュレーション | エンベロープ |

| フィルター | ハイパス、ローパス |

| エフェクト | ステレオ・アナログ・ディストーション、デュアル24bit 48kHzデジタルエフェクト、リバーブ、フェイズシフター ほか |

| パフォーマンス | フルサイズ・セミウェイテッド・4オクターブ・キーボード、ポリフォニック・グライド(ポルタメント)ほか |

| 鍵盤数 | 49鍵 |

|---|---|

| オシレーター | ディスクリートVCO |

| モジュレーション | エンベロープ |

| フィルター | ハイパス、ローパス |

| エフェクト | ステレオ・アナログ・ディストーション、デュアル24bit 48kHzデジタルエフェクト、リバーブ、フェイズシフター ほか |

| パフォーマンス | フルサイズ・セミウェイテッド・4オクターブ・キーボード、ポリフォニック・グライド(ポルタメント)ほか |

操作性バツグンで初心者でも安心

『minilogue xd』は、4音ポリのアナログシンセサイザーです。オシレータセクションは、アナログならではのVCO(ボルテージ・コントロールド・オシレーター)のほか、デジタルオシレータを装備しているのが大きな特徴。これによって、ほかのアナログシンセと一味ちがったサウンドを引き出せる点が魅力となっています。

また、シンプルにレイアウトされた操作パネルで音色エディットも容易にできますので、はじめてアナログシンセに触れる方にもなじみやすいでしょう。なお、本体は37鍵スリム鍵盤が採用され、コンパクトかつ軽量化が図られていますので、ライブやパフォーマンスなどをおこなう際の持ち運びにも便利です。

| 鍵盤数 | 37鍵(スリム鍵盤、ベロシティ対応) |

|---|---|

| オシレーター | VCO1、VCO2、デジタル・マルチ・エンジン、VPM/FM ほか |

| モジュレーション | SYNC、RING、CROSS MOD DEPTH |

| フィルター | CUTOFF、RESONANCE、DRIVE、KEYTRACK |

| エフェクト | TYPE(MODULATION、REVERB、DELAY)、ON/OFF(SELECT、ON、OFF)、TIME、DEPTH |

| パフォーマンス | ジョイスティック、ボイスモード、マイクロ・チューニング機能、オシロスコープ機能 ほか |

| 鍵盤数 | 37鍵(スリム鍵盤、ベロシティ対応) |

|---|---|

| オシレーター | VCO1、VCO2、デジタル・マルチ・エンジン、VPM/FM ほか |

| モジュレーション | SYNC、RING、CROSS MOD DEPTH |

| フィルター | CUTOFF、RESONANCE、DRIVE、KEYTRACK |

| エフェクト | TYPE(MODULATION、REVERB、DELAY)、ON/OFF(SELECT、ON、OFF)、TIME、DEPTH |

| パフォーマンス | ジョイスティック、ボイスモード、マイクロ・チューニング機能、オシロスコープ機能 ほか |

個性的なサウンドを作りたい方に

『MicroBrute』は、モノフォニックのアナログシンセサイザーです。このシンセは、伝説のSynthaconシンセサイザーに搭載された名フィルターを改良した「スタイナー・パーカー・マルチモード・フィルター」をフィルターセクションに採用。個性的なサウンドメイクがおこなえるのが、大きな特徴です。

これに加えてモジュレーションマトリクス機能を装備していますので、操作パネル上にレイアウトされているノブやスライダーだけでは作成できない音色が作成できるのもいいですね。コンパクトな本体からは想像できない性能を持っている本商品は、個性的なアナログシンセサウンドを求めている方にとくにおすすめです。

| 鍵盤数 | 25鍵 |

|---|---|

| オシレーター | ボルテージコントロールドオシレーター |

| モジュレーション | Mod Matrixセクション(1V/Oct.) |

| フィルター | Steiner-Parkerマルチモードフィルター(LP/BP/HP) |

| エフェクト | - |

| パフォーマンス | モジュレーションマトリクス機能、ステップ・シーケンサー、Brute Factorコントロール機能 ほか |

| 鍵盤数 | 25鍵 |

|---|---|

| オシレーター | ボルテージコントロールドオシレーター |

| モジュレーション | Mod Matrixセクション(1V/Oct.) |

| フィルター | Steiner-Parkerマルチモードフィルター(LP/BP/HP) |

| エフェクト | - |

| パフォーマンス | モジュレーションマトリクス機能、ステップ・シーケンサー、Brute Factorコントロール機能 ほか |

名機の復刻モデル

35年たった今も語り継がれる名機MS-20をミニ・サイズで復刻。当時の回路を完全再現した、本物のアナログシンセサイザーです。オリジナル版MS-20の開発エンジニアが責任監修を務め、当時の回路を完全再現しています。時代に左右されない特徴的ルックスのボディも、86%ミニ・サイズに縮小し、回路をコンパクトに組み込みました。

| 鍵盤数 | 37鍵 |

|---|---|

| オシレーター | 2VCO/2VCF/2VCA/2EG/1LFO |

| モジュレーション | エンベロープ |

| フィルター | ハイパス、ローパス |

| エフェクト | - |

| パフォーマンス | - |

| 鍵盤数 | 37鍵 |

|---|---|

| オシレーター | 2VCO/2VCF/2VCA/2EG/1LFO |

| モジュレーション | エンベロープ |

| フィルター | ハイパス、ローパス |

| エフェクト | - |

| パフォーマンス | - |

日本の老舗メーカーによるパワフルなシンセサイザー

日本を代表する老舗(しにせ)シンセサイザーメーカー「Roland」の、AIRAブランド商品『SYSTEM-8』は、8音ポリのアナログモデリングシンセサイザーです。独自のPLUG-OUTという拡張スロットを3基装備。同社の往年の名機などをモデリング再現したソフトシンセを読み込んで、実機さながらに使用できるというユニークな特徴があります。

なかでも同社を代表するJUPITER-8、JUNO-106、JX-3Pの3モデルはプリインストールされていますので、これらのサウンドも手に入れたいという方にはとくにおすすめです。

| 鍵盤数 | 49鍵(ベロシティー対応) |

|---|---|

| オシレーター | SAW、SQUARE、SuperSaw、NoiseSaw、FM ほか |

| モジュレーション | CROSS Modulator、RING Modulator、Oscillator SYNC ほか |

| フィルター | LPF(-24 dB)、LPF(-18 dB)、LPF(-12 dB)、HPF(-12 dB)ほか |

| エフェクト | OVER DRIVE、DISTORTION、METAL、FUZZ、CRUSHER、PHASER ほか |

| パフォーマンス | レイヤー機能、スプリット機能 ほか |

| 鍵盤数 | 49鍵(ベロシティー対応) |

|---|---|

| オシレーター | SAW、SQUARE、SuperSaw、NoiseSaw、FM ほか |

| モジュレーション | CROSS Modulator、RING Modulator、Oscillator SYNC ほか |

| フィルター | LPF(-24 dB)、LPF(-18 dB)、LPF(-12 dB)、HPF(-12 dB)ほか |

| エフェクト | OVER DRIVE、DISTORTION、METAL、FUZZ、CRUSHER、PHASER ほか |

| パフォーマンス | レイヤー機能、スプリット機能 ほか |

サウンドづくりにこだわりたい方におすすめ

『Nord Lead A1』は、24音ポリのアナログモデリングシンセサイザーです。アナログシンセサイザーらしさを持つサウンドの再現はいうまでもなく、モデリングならではの多機能性を持っているため、より緻密(ちみつ)なサウンドメイクをおこなうことができます。アナログシンセサイザーの質感を求めつつ、より複雑な音色エディットもおこないたいという方に適しているでしょう。

また、音源部は4パートのマルチティンバー仕様のため、1台で4パート分の演奏を同時におこなうことができます。小編成のシンセアンサンブル曲であれば、本商品でじゅうぶん作成できますので、パソコンを使用した曲作りに活用するのもよいでしょう。

| 鍵盤数 | 49鍵 |

|---|---|

| オシレーター | ピッチ、シェイプ、オシレーター・シンク、ノイズ・ミックス、オシレーター2デチューン、三角波ミックス、FM、AM ほか |

| モジュレーション | LFO、アルペジエイター、ADR/ASRエンベロープ |

| フィルター | 12dB(2ポール)ローパス、24dB(4ポール)ローパス、バンドパス、ハイパス、Ladder M、Ladder TB |

| エフェクト | フランジャー、フェイザー、リング・モジュレーション、コーラス、アンサンブル、ドライブ ほか |

| パフォーマンス | 最大4レイヤー、マルチティンバー可能、MIDI機能 ほか |

| 鍵盤数 | 49鍵 |

|---|---|

| オシレーター | ピッチ、シェイプ、オシレーター・シンク、ノイズ・ミックス、オシレーター2デチューン、三角波ミックス、FM、AM ほか |

| モジュレーション | LFO、アルペジエイター、ADR/ASRエンベロープ |

| フィルター | 12dB(2ポール)ローパス、24dB(4ポール)ローパス、バンドパス、ハイパス、Ladder M、Ladder TB |

| エフェクト | フランジャー、フェイザー、リング・モジュレーション、コーラス、アンサンブル、ドライブ ほか |

| パフォーマンス | 最大4レイヤー、マルチティンバー可能、MIDI機能 ほか |

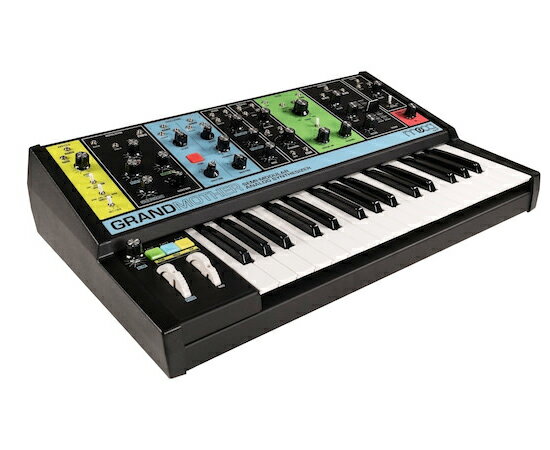

音作りに無限の可能性を

ロバートモーグ博士によって生み出されたシンセサイザーの代名詞とも言えるアメリカのブランドです。Grandmotherはmoogのモジュラー・ルーツを賞賛するソニック・プレイグラウンドです。Grandmotherは非常に複雑なサウンドと モジュレーションが可能ですが、それだけでなく、セミ・モジュラー・デザインにより、パッチングの必要がありません。初心者も 熟練した方も、アナログ・シンセシスの楽しさや魔法を簡単に体験することができます。

| 鍵盤数 | 32鍵 |

|---|---|

| オシレーター | アナログオシレーター x2(波形選択、ハードシンク対応) |

| モジュレーション | アナログADSRエンベロープジェネレーター |

| フィルター | ラダー、ハイパス |

| エフェクト | - |

| パフォーマンス | - |

| 鍵盤数 | 32鍵 |

|---|---|

| オシレーター | アナログオシレーター x2(波形選択、ハードシンク対応) |

| モジュレーション | アナログADSRエンベロープジェネレーター |

| フィルター | ラダー、ハイパス |

| エフェクト | - |

| パフォーマンス | - |

「アナログシンセ」のおすすめ商品の比較一覧表

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする アナログシンセサイザーの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのアナログシンセサイザーの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

アナログシンセサイザーに関するそのほかの記事 デジタルシンセやソフトシンセも

発音数と入出力端子をチェック アナログシンセサイザーは

商品を検討する際には「用途を明確にしておくこと」が、最適なアナログシンセ選びのポイントとなります。たとえば、和音で演奏したい場合には、同時発音数が多いほうがよりよいでしょう。あるいは、単音フレーズで音色にこだわりたい場合には、モノフォニックのシンセでも個性的な音色を鳴らせるものがおすすめです。

パソコンでの音楽制作に使用したいのであれば、USB端子やMIDI端子などの有無も重要となります。このように、用途によって必要条件や優先すべき条件は異なりますので、しっかり確認をおこなうと、より最適なモデルを絞り込むことができます。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。