モジュラーシンセの選び方

それでは、モジュラーシンセの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の4つ。

【1】現在の主流はユーロラックタイプ

【2】最初は主要モジュールがセットになった基本的なシステムを

【3】基本機能が操作パネルにあるセミモジュラータイプで仕組みを知ろう

【4】音作りへの慣れで柔軟に配置を考えていこう

上記の4つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】現在の主流はユーロラックタイプ

モジュラーシンセはラックに設置して使用しますが、異なる大きさのモジュール同士は同じラックにセットアップすることができません。ラックケースは電源供給を行なう機能もあるため、同じ規格のモジュールでそろえることにより電源管理もシンプルにできます。

近年ではユーロラックタイプの大きさのものが主流です。多くのメーカーがこの規格に準じたユーロラックのモジュラーシンセを発売していますので、ユーロラックタイプのモジュールでモジュラーシステムをそろえていくとよいでしょう。

【2】最初は主要モジュールがセットになった基本的なシステムを

モジュラーシンセは、ひとつのモジュールを購入しただけでは充分な音作りを行なうことができません。一から始める場合には、いくつかの主要モジュールがセットになったベーシックなシステムを最初に手に入れるといいでしょう。

そして、ある程度音作りに慣れてきたら、自分の作りたい音を表現するのに必要なモジュールを順次追加していくことで、音作りの幅を広げていきましょう。

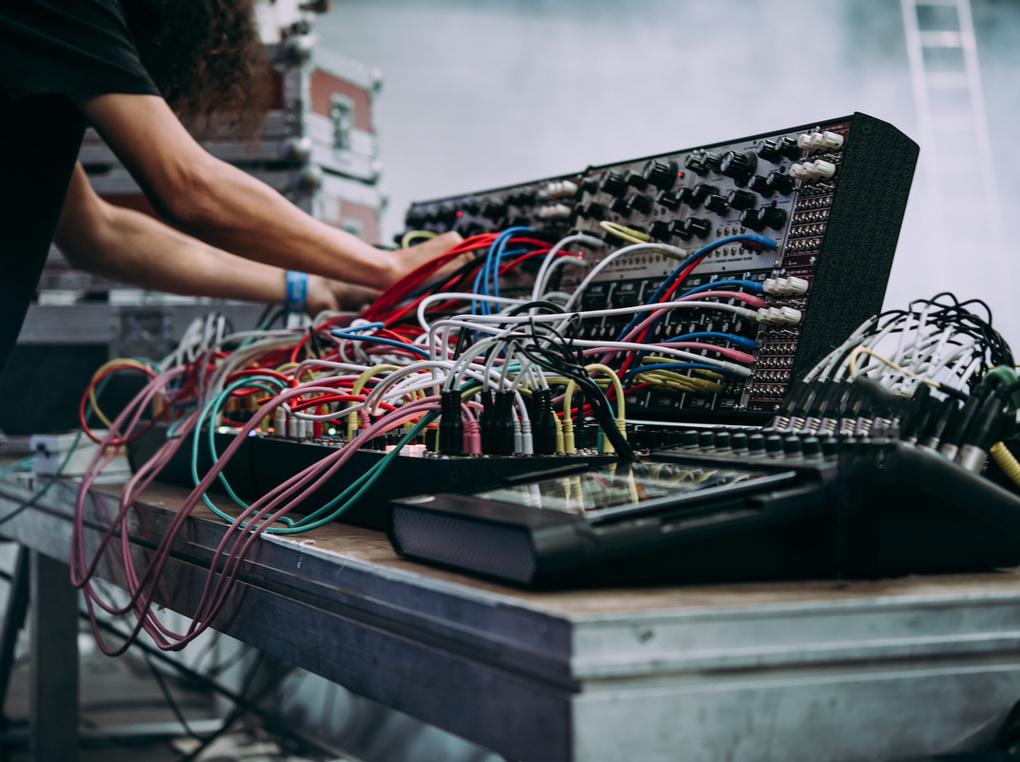

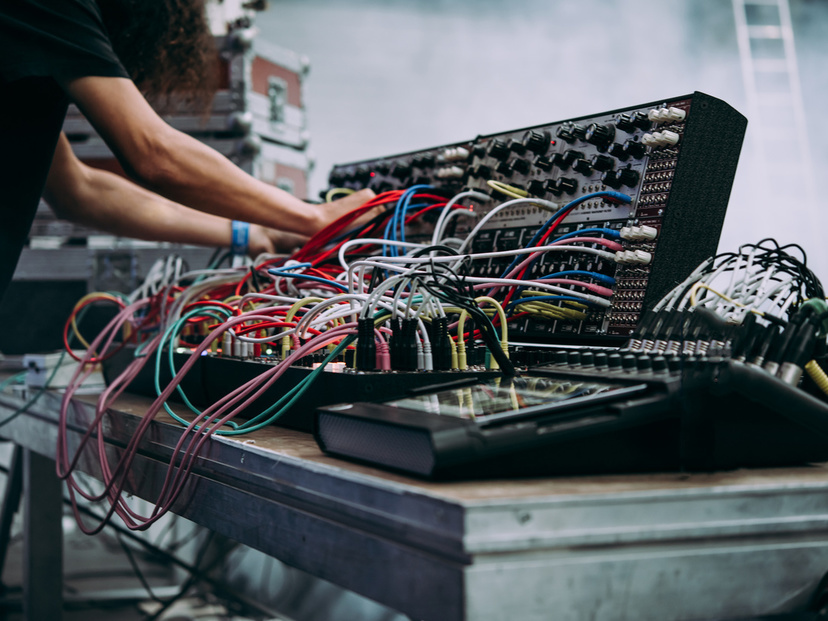

【3】基本機能が操作パネルにあるセミモジュラータイプで仕組みを知ろう

Photo by Steve Harvey on Unsplash

Photo by Steve Harvey on Unsplash

「モジュラーシンセがほしいけれど、その前にシンセサイザーの仕組みなどを覚えたい」という人は、セミモジュラータイプから始めてみるのもいいでしょう。セミモジュラーシンセの場合は、シンセサイザーを構成する基本的な機能が操作パネル上にまとまっていますので、ケーブルのパッチング(機器類の端子と端子を接続すること)を行なわなくても、ある程度の音作りが楽しめます。

また、モジュラーシンセのように各機能の入出力端子を装備しており、パネル上の操作だけでは作れない応用的で緻密な音色なども作成できます。また、セミモジュラーシンセは、モジュラーシンセと組み合わせて活用できるものも多々ありますので、共存させながら、音作りの幅を広げていけるでしょう。

【4】音作りへの慣れで柔軟に配置を考えていこう

モジュールの配置方法は、自分の使いやすいようにするといいでしょう。各モジュールの信号の流れを把握しやすくしておくことがポイントです。たとえば音作りに慣れていない場合、1段ラックのシステムなら左から「オシレーター(※1)→フィルター→アンプ」といった、アナログシンセサイザーの音作りの流れに沿った形で配置しましょう。

音作りに慣れてシステムが大きくなってきたら、音が作りやすい配置やパフォーマンスしやすい配置にしましょう。また、パッチケーブルをそろえていく際には、使用頻度の高いケーブル(15~30cm程度)を中心に、それ以上の長さをその都度、必要な数だけそろえていくのがベターです。

(※1):発振器の事。シンセサイザーでは音の元となる波形を作り出す部分に当たる。

エキスパートのアドバイス

音量調整が必須、モニター環境もしっかり準備しよう

モジュラーシンセサイザーは、音楽プレイヤーやステレオコンポなどのようにヘッドフォン出力やライン出力などの端子がありません。加えて、大きな音量を扱うことなどが多いため、音量調整が必須になります。

また、パッチング状態によって音が出力される場所が異なりますので、ミキサーやモニタースピーカーなどの環境がない場合にはこれらも整えておくことが必要です。その場合には、最初の購入時にアッテネーターモジュール、ミキサーモジュールなどモジュラーシンセの出力をマネジメントできるモジュールも同時に用意しておくことをおすすめします。

モジュラーシンセおすすめ7選

それでは、選び方のポイントをふまえて、おすすめのモジュラーシンセと、編集部が厳選する商品を紹介します。

老舗メーカーのスターターセットで基本をマスター

ユーロラックタイプのモジュラーシンセメーカーの老舗・Doepfer(ドイプファー)のスターターセット。音色作りのプロセスを理解する上でも必要充分なアナログシンセサイザーの基本要素がそろっています。

このセットを使いこなせればモジュラーシンセの基本はマスターしたと言えるでしょう。2段構成ですが、下の段はブランクになっていますので、好きなモジュールを自由に追加してオリジナルのモジュラーシステムを構築していくことができます。

| サイズ(幅×奥行×高さ) | 482×240×266mm |

|---|---|

| 電源方式 | PSU3 |

| 重さ | 約5.5kg |

| サイズ(幅×奥行×高さ) | 482×240×266mm |

|---|---|

| 電源方式 | PSU3 |

| 重さ | 約5.5kg |

セミモジュラーで音作りの基礎から始められる

「シンセのことはよくわからないが、モジュラーシンセには興味がある」という人には、セミモジュラータイプのシンセサイザーがおすすめ。セミモジュラータイプの場合は、あらかじめモジュールが内部結線されており、パッチングしなくても基本的な音作りが行なえます。

本体のパラメータを操作して音作りが行なえるので、各パラメータの機能や役割などを理解するのにも適しています。慣れてきたらパッチングを併用しての音作りを行なうのみならず、別売りのユーロラックケース・『RackBrute』シリーズと組み合わせることでシステムを拡張していくこともできるので、本製品からはじめてみるのもいいでしょう。

| サイズ(幅×奥行×高さ) | 484×336×58mm |

|---|---|

| 電源方式 | 電源コード |

| 重さ | 約4.8kg |

| サイズ(幅×奥行×高さ) | 484×336×58mm |

|---|---|

| 電源方式 | 電源コード |

| 重さ | 約4.8kg |

手軽に持ち歩いてセミモジュラーを楽しもう

セミモジュラータイプながら、軽量でコンパクトかつ電池駆動により、どこでも気軽に楽しめるのが『volca modular』です。用意されているパラメータはそれほど多くないのですが、付属のピン・ケーブルでパッチングをおこなってみると、クオリティの高い本格的なシンセサウンドを演奏することができます。

また、他の『volca』シリーズの製品と組み合わせての同期演奏や外部のシンセサイザーのCVによるコントロール(※2)も行なえます。すでに音楽制作やシンセサイザーのパフォーマンスなどを行なっている人もサウンドの幅を広げるのに一役買ってくれることでしょう。

(※2):CVはControl Voltage(コントロール・ボルテージ)のこと。シンセサイザーの鍵盤を押すことで本体に電気信号を送り、電圧で押された鍵盤の音を特定します。

| サイズ(幅×奥行×高さ) | 193×115×39mm |

|---|---|

| 電源方式 | 単3電池×6本、ACアダプター |

| 重さ | 0.36kg |

| サイズ(幅×奥行×高さ) | 193×115×39mm |

|---|---|

| 電源方式 | 単3電池×6本、ACアダプター |

| 重さ | 0.36kg |

ビンテージシンセのサウンドをユーロラックで再現

本製品はビンテージシンセの名機『minimoog』を再現したユーロラックタイプのアナログシンセサイザーで、実機に迫るサウンドの質感が魅力となっています。単体でも使用できるほかセミモジュラータイプのため、パッチングを併用することでオリジナルの実機では作ることのできない音色も作ることもできます。

モジュラーシンセのシステムを一味違ったものにしたい人や、往年の名機のサウンドをシステムに加えたい人には特におすすめです。

| サイズ(幅×奥行×高さ) | 374×136×9mm |

|---|---|

| 電源方式 | 電源アダプター |

| 重さ | 1.7kg |

| サイズ(幅×奥行×高さ) | 374×136×9mm |

|---|---|

| 電源方式 | 電源アダプター |

| 重さ | 1.7kg |

マニアックなフィルター変化を求めるならコレ!

モデル名から想像できる人もいると思いますが、1990年代初期に登場したE-MU『Morpheus』に搭載されていた、独特の音色変化に特徴がある「14 Pole Z-Plane」フィルター機能がそのままモジュール化されたものです。

コーヒーを入れるとき、同じ豆を使ってもフィルターを変えるだけで味が変化するように、シンセサイザーも使用するフィルターモジュールによってサウンドが変わるので、マニアックな変化をつけたいときにおすすめ。システム拡張の際には本製品のような特徴的なフィルターモジュールを追加するのもいいでしょう。

| サイズ(幅×奥行×高さ) | 約60×25mm(幅×奥行) |

|---|---|

| 電源方式 | - |

| 重さ | 0.5kg |

| サイズ(幅×奥行×高さ) | 約60×25mm(幅×奥行) |

|---|---|

| 電源方式 | - |

| 重さ | 0.5kg |

現代に蘇る伝説のアナログモジュラーシンセサイザー

NEUTRONの設計は、部品選択から回路の構築まで、歴史を作った古典的なシンセサイザーを忠実に再現。極太の低音、誰もが知っているあのリードトーンとエフェクト、さまざまなプログレッシブロックに使われていたオルガンサウンドを実現しています。創造性次第で極めて柔軟なサウンドシェーピングがあなたの手のものになる1台です。

| サイズ(幅×奥行×高さ) | 42.4cm×13.6cm |

|---|---|

| 電源方式 | 電源アダプター |

| 重さ | 3.0kg |

| サイズ(幅×奥行×高さ) | 42.4cm×13.6cm |

|---|---|

| 電源方式 | 電源アダプター |

| 重さ | 3.0kg |

テーブルトップ型セミモジュラー・シンセサイザー

パッチングなしでもすぐに音作り、音楽制作が行えるセミモジュラー設計。生々しいアナログ・サウンド、シーケンス、電子楽器やモジュラー“生態系”との接続性、発展性を秘めたパッチベイを装備した極めてユニークなアナログ楽器です。32ステップの電圧制御、64種類のシーケンスを記憶できます。1台で必要な機能を装備しているため、ユーロラック初心者に最適です。

| サイズ(幅×奥行×高さ) | 31.9cm x 13.3cm |

|---|---|

| 電源方式 | - |

| 重さ | 1.59kg |

| サイズ(幅×奥行×高さ) | 31.9cm x 13.3cm |

|---|---|

| 電源方式 | - |

| 重さ | 1.59kg |

おすすめ商品の比較一覧表

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする モジュラーシンセの売れ筋をチェック

楽天市場でのモジュラーシンセの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

【関連記事】モジュラーシンセに関するそのほかの記事はこちら

モジュラーシンセはアナログシンセを理解するのが効果的

冒頭でも紹介したとおり、モジュラーシンセを極める上でもっとも効果的なことは、アナログシンセサイザーについて深く理解しておくことです。その知識が、ベーシックなシステムを構築する際のみならず、どのように拡張していくかを模索していく過程でも判断の手助けとなるでしょう。

また、選び方で紹介したモニター環境はモジュラーシンセを使用していく上で特に重要です。シンプルなもので充分ですので、モジュラーシンセからの出力をまとめるためのミキサーとヘッドフォン、あるいはモニタースピーカー(できればアンプ内蔵のタイプ)もそろえておくといいでしょう。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。