| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 本体サイズ | 材質 | カラー |

|---|---|---|---|---|---|---|

| クツワ『STAD 算数定規 15cm HS15A』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

数字が見やすく端から0が始まる小学生定規の決定版 | 幅155×厚さ2×高さ25mm | メタクリル樹脂 | - |

| ブルネン『フレキシブルルーラー S 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

参考書など分厚い本に線を引くとき便利 | 幅160×厚さ2×高さ28mm | PVC | クリア、レッド、ブルー、グリーン、イエロー |

| サクラクレパス『小学生文具 直線定規 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

持ち手のガイドと数字の見やすさがポイント | 幅160×厚さ2×高さ30mm | メタクリル樹脂 | ピンク、ブルー |

| レイメイ藤井 『定規はし0目盛り 15cm 』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

左右両利き対応かつ端0目盛りで測定しやすい | 幅160×厚さ1×高さ25mm | 再生PET樹脂(100%) | - |

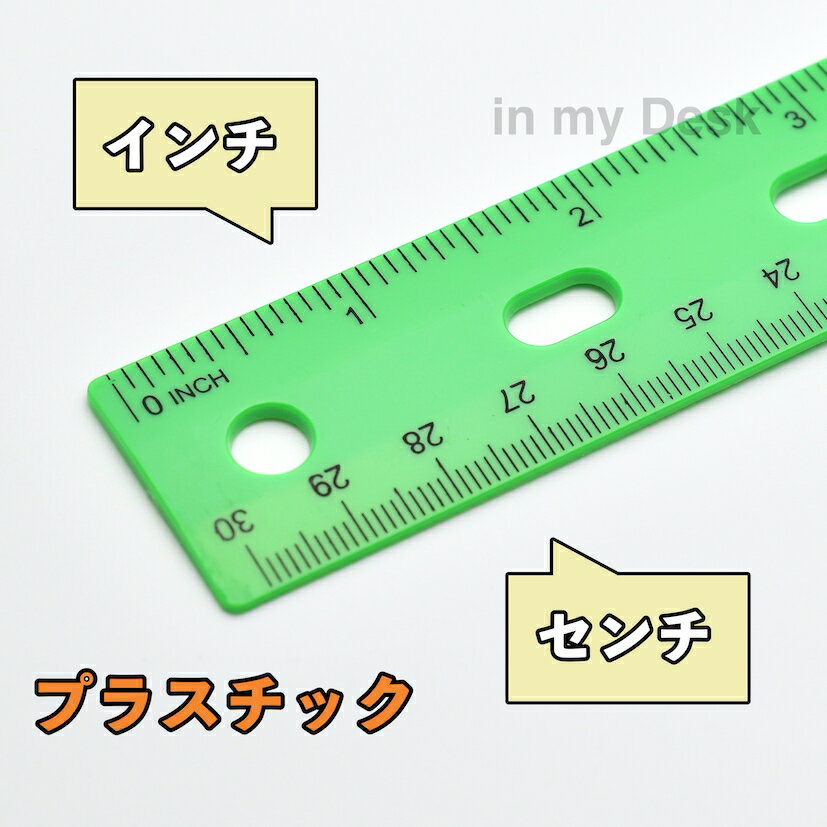

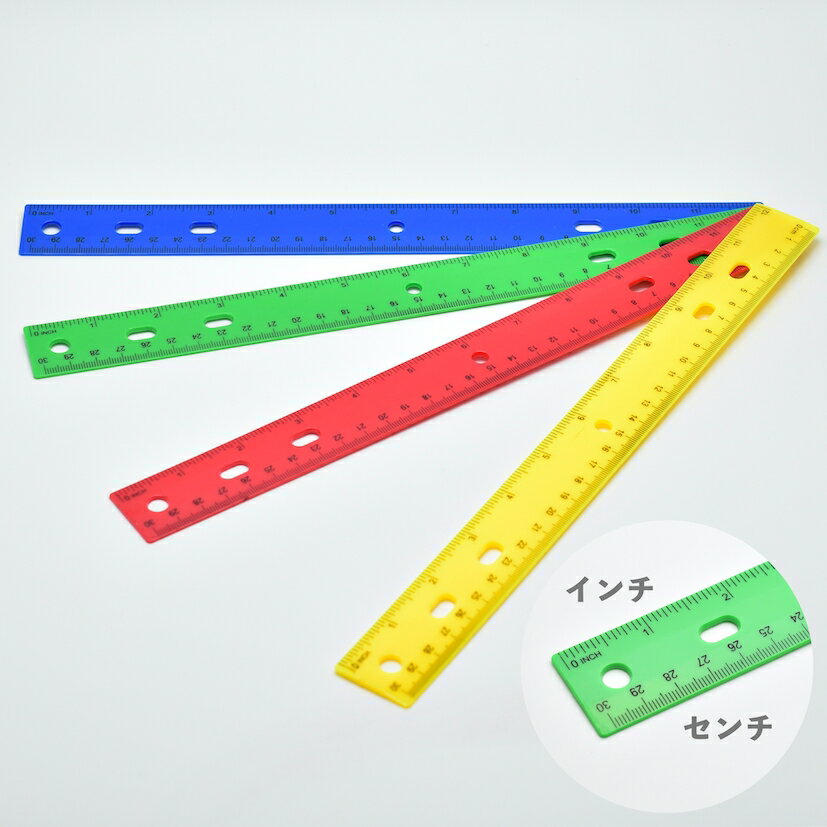

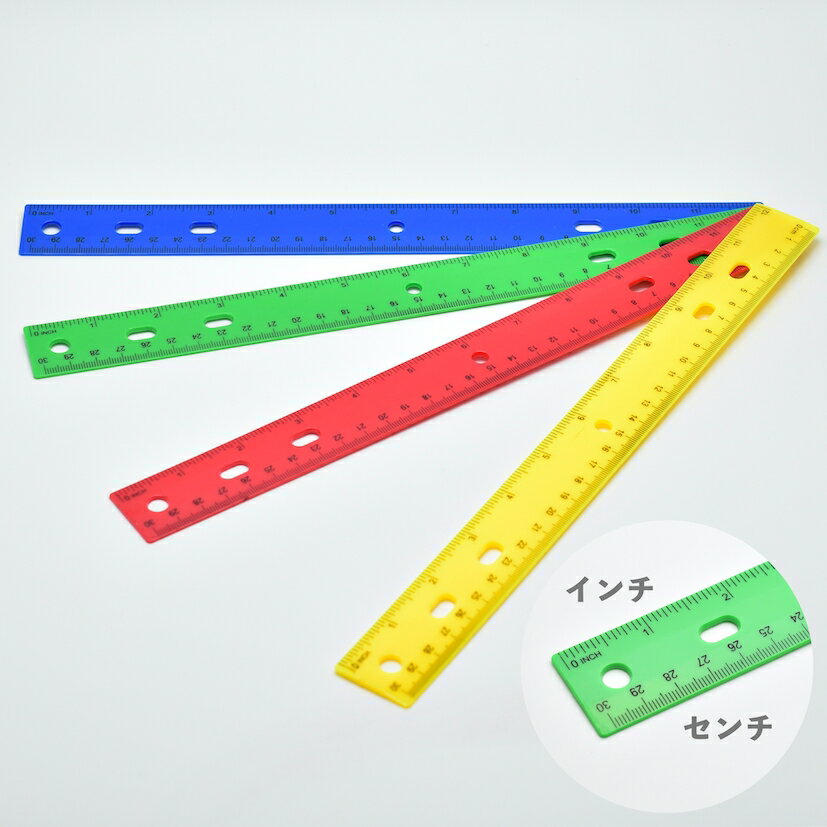

| in my Desk 『Plastic Ruler』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

ビビットカラーがおしゃれなインチも測れるものさし | 約30.9cm×約2.9cm×約0.2cm | プラスチック | ブルー、グリーン、レッド、イエロー |

| THRASHER 『ものさし ケース入り』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

中高生に人気のブランドのものさし | 約220×100×10mm | - | - |

| サンエックス『すみっコぐらし 定規セット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

入学のギフトにぴったり | 17.4 x 8 x 1 cm | - | - |

| バンコ『三角定規45°テンプレートプラス』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

建築士試験で大活躍 | 縦212×横212×厚さ3mm | アクリル | クリア |

| ステッドラー『勾配定規 マルス 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

勾配定規としてだけでなく三角定規としても | 24 x 12.8 x 3 cm | アクリル | ホワイト, ブラック |

| トライテック『CARBON-izm CBC 定規 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

見た目も渋いカーボンプレート | 幅175×厚さ1×高さ15mm | ドライカーボンプレート | ブラック |

| NaturalWood『木の定規 ものさし ウォルナット 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |

自然塗料のオイル仕上げでおしゃれ | 幅160×厚さ4×高さ20mm | ウォールナット | ブラウン |

| ミドリ『アルミ&ウッド定規 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

おしゃれでリーズナブルな定番定規 | 幅160×厚さ2×高さ20mm | アルミ製+木製(ヨーロッパ産天然木ブナ使用) | 濃茶、うす茶、黒 |

| クツワ『HiLiNE 折り畳みアルミ定規』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

折りたたみ式で便利! 紙がカットできる定規 | 幅160×厚さ6×高さ30mm | アルミ | ブラック、ブルー、ピンク、シルバー |

| コンサイス『アルミフラットスケール 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

メタリックカラーが美しいアルミ製の定規 | 幅160×厚さ3×高さ22mm | アルミ | マットブラック、ホワイト、シルバー、レッド、ブルー、グリーン、ピンク |

| シンワ測定『直尺 シルバー 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

目盛りを読み取りやすくする加工で事務作業向き | 幅175×厚さ0.5×高さ15mm | ステンレスSUS420J2 | シルバー |

| ペンハウス 『滑らない定規』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

滑りにくいので、安定感抜群! | W26×H160×D6mm | アルミ、アクリル、TPE、ABS | オレンジ、ネイビー |

| コンサイス 『アルミフラットスケール』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

機能性とデザイン性を両立 | 22×160×3mm | アルミ | マットブラック、ホワイト、シルバー、レッド、ブルー、グリーン、ピンク |

| Clover (クロバー) 『方眼定規 50cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

ソーイング以外でも使えるシチュエーションが多い | 幅520×厚さ1.3×高さ55mm | PET樹脂 | - |

| ファーバーカステル『カット用方眼定規 20cm(FE6320)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月20日時点 での税込価格 |

サイドにステンレスガードが付いていて傷つかない | 幅210×厚さ3×35mm | - | - |

| レイメイ藤井『すべらないカッティング定規 30cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

すべり止めが便利でカッティングしやすい | 幅310×厚さ3×高さ45mm | 再生PET樹脂(80%) | - |

| ステッドラー『レイアウト用方眼直定規 30cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

本格的な製図に使いやすい透明+方眼の定規 | 幅480×厚さ3×高さ53mm | アクリル樹脂 | - |

| コンサイス『方眼カッティングスケール 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

ステンレス端のカッティングしやすい定規 | 幅160×厚さ3×高さ30mm | 再生アクリル | - |

| シュゲール 『コーティング方眼定規』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

コーティング加工が施された長く使える製品 | 50×500×1mm | 硬質塩化ビニール | - |

| ステッドラー『高精度オールアルミ製 スリム 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

人気のスリムな三角スケール(サンスケ) | 幅169×厚さ138×高さ138mm | アルミ | ブラック、シルバー |

| マックス『ナカトジール 14cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

ホッチキス機能とものさしのコラボ | 幅204×厚さ6.5×高さ65mm | - | - |

| ウチダ『ヘキサスケール 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

三角スケールと同じ機能をもつ平スケール | 幅200×厚さ3×高さ45mm | 再生アクリル | - |

| ステッドラー『マイコン設計定規』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

幅広いサイズの円が自由自在に描ける | 11.5×23×0.1cm | プラスチック | 透明ブルー |

そもそも定規とものさしの違いとは?

「定規」と「ものさし」は同じだと思っている方も多いかもしれませんが、明確な違いがあります。「定規」は線を引くための道具で、目盛りがついていないものも定規といいます。また、一般的な直定規もあれば、三角定規や円定規などいろいろな形状があります。

一方、ものさしは長さを測るための道具。そのため必ず端から端まで目盛りが振ってあります。定規とは異なり、ものさしはまっすぐな板状のものが主流で、あまり種類は多くありません。

定規・ものさしの選び方

線を引いたり測定したりするときに便利な文房具「定規・ものさし」。ポピュラーな文房具なので、とくに意識せず購入していたかも知れませんが、選ぶポイントがしっかりあります。この記事では、教育・受験指導専門家の西村 創さんへの取材をもとに、定規・ものさしを選ぶときのポイントをご紹介します。ポイントは下記のとおり。

【1】ものさしのタイプ

【2】目盛りの使いやすいさ

【3】ものさしの素材

【4】滑り止め

【5】さまざまな機能をチェック

上記のポイントをおさえることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】定規・ものさしのタイプで選ぶ

使い道によって、どんな定規・ものさしをチョイスするのがベストなのかが変わってきます。まず、なにに使いたいのかを明確にしましょう。

いろいろ使える「ストレートのものさし」

ものさしとして一般的に使われるのは、線を引いたりサイズを測ったりすることが直感的にできる、ストレート定規タイプのものさしです。大きさもさまざまで、素材もいろいろな種類のものがあります。

このものさしがひとつあれば、教科書や本などにきれいに線引きするために使ったり、カッターで直線に紙を切ったり、ミリ単位でものの大きさを測ったりと、マルチに活躍してくれる便利さが特徴です。

平行線や垂直線は「三角定規」

三角形のものさしをふたつ組み合わせて、かんたんに平行する線や垂直な線を描けるようになっているのが、三角定規です。90度の角と45度の角ふたつを持つ直角二等辺三角形と、90度と60度と30度の角を持つ直角三角形の2枚の組み合わせで、多彩な線を描けるようになっています。

かんたんなDIYなどで製図の作業をするときに使えるほか、事務作業で、同じ並びにラインを引かなければいけないというシーンで活躍してくれます。

いろいろなサイズの円形を描ける「円定規」

いろいろなサイズの円形を定規だけで描けるようになっているものさしです。太めのものさしの本体に丸い穴があいていて、それをなぞるだけで円が描けるようになっているようなタイプや、ものさしの目盛りのところに鉛筆を差し込む小さな穴があいていて、任意の半径の円が描けるようになっているタイプのものがあります。

DIYやイラストなどできれいな円を描きたいとき、コンパスなどの道具を準備しなくても、円定規があればかんたんに円が描けます。

地図や製図には「三角スケール」

「サンスケ」とも呼ばれる三角スケールは、三角柱のような形状をしたものさしです。それぞれの面の両端に目盛りがついており、6種類の標準的に使われる縮尺の図をかんたんに測れるようになります。

標準的な縮尺で描かれている地図や間取り図などは、実際の距離や長さや寸法がどれぐらいなのかを、縮尺の倍率で計算し直さなければなりません。三角スケールがあれば、一致する縮尺の目盛りを合わせれば、かんたんに実際の距離や長さや寸法が分かります。

カッター作業に使いやすい「カッティング定規」

カッターで紙などを直線にカットするときに便利に使えるのが、カッティング用の定規です。カッターの刃でものさしにキズが入らないように、本体全体が金属製の素材でできています。

より軽量なカッティング用定規にするために、カッターの刃が当たる箇所だけ金属製の素材がつけられていて、ものさし本体は樹脂やプラスチックでできているタイプのものもあります。

カッターが定規に乗り上げてしまうことを避けるために、ものさし本体の厚みがより厚めになっているものもあり、使いやすいタイプを選べます。

ハサミがいらない「紙切り用定規」

ハサミやカッターがなくても、紙切りにも使えるものさしさえあればかんたんにカットが可能です。カット面の風合いも、カッターなどとは異なるやさしさを感じられる雰囲気が醸し出せるので、工作などでも使えます。

カットがより正確になるのは、ものさしが滑らないように滑り止め機構になっていることや、カットする側のエッジが鋭い角度になっていることなどの条件が大切です。

【2】目盛りの使いやすさで選ぶ

ものさしの目盛りは、デザインの一部ですが、視認性や使いやすさに大きく影響するので、選び方の大きなポイントのひとつです。

見やすいデザインかどうかをチェック

ものさしは、目盛りのデザインによって、ストレスなく作業ができるかどうかが大きく変わります。目盛りが正確で、見やすいものを選ぶと作業効率が上がります。

厚めのものさしは、目盛りがついている面が印づけする箇所からすこし離れてしまっていますから、正確な印づけには向いていません。また、デザイン性重視で、目盛りの数字の大部分が省略されているようなものさしは、作業効率の観点からは使いやすいとはいえません。

線引きやカットのためだけに使うものさしなら、目盛りの視認性よりもデザイン性やなじみやすさで選んでもよいでしょう。

目盛りの配置をチェック

ものさしの目盛りのスタート位置にも、選び方のポイントがあります。目盛りがものさしの端からはじまっていれば、高さを測りたいときなどにものさしを立てるだけでかんたんに測れます。目盛りのはじまりが端でないなら、ものさしを立てても、ものさしの高さ自体に誤差がありますから、正確に測り出すことができません。

目盛りのはじまりが端にあるものさしは、線の引きはじめの位置が不安定になりがちです。線を引く長さを正確に測りたいなら、目盛りが端にない方がよいでしょう。

方眼目盛り付きならさらに便利

透明で太めのものさし本体に方眼状の目盛りがついていれば、既存の線を方眼の目盛りに当てることによって、平行線や垂直線を引く目安となってくれます。三角定規がないという場合でもある程度きちんと平行した線や垂直の線を描けるようになります。

方眼の目盛りはいろいろなパターンがありますから、作業に必要な目盛りがついていて使い勝手がよいものを選ぶようにしましょう。

定規・ものさし本体が劣化して使えなくなることはまずありません。使えなくなるケースは往々にして、使っているうちに目盛りが消えてしまうことです。

消耗品として100円均一店などで購入するのでなければ、しっかりとした目盛りがついているものを選ぶと長く使うことができます。

プラスチックやアクリルのものよりも木製、アルミ製、カーボン製のものであれば、比較的目盛りが消えづらいです。

【3】ものさしの素材で選ぶ

ものさしをチョイスするうえで、どんな素材のものさしにするかは、使い勝手に大きな影響がある大切なポイントです。

可視性が高いプラスチック製

プラスチックは軽い素材なので、プラスチック製のものさしは軽量です。また、安価な価格でさまざまなデザインのものさしが買えるようになっているのもポイントです。

さらに、ものさしの本体が透明なので、ものさしを置いている部分を隠してしまうということがないので、可視性がよいのも大きなポイントです。

ある程度柔軟性がありますが、曲げすぎると折れてしまいます。また、カッターなどでのキズがつきやすいのも考慮しておくべき点です。

耐久性がよい金属製

ステンレス製・アルミ製などの金属製の素材でつくられているものさしは、頑丈で強度があるので、耐久性が高く長く使えるのがポイントです。また、湿度や温度の変化にも対応してくれるので、目盛りがずれてしまうという心配もありません。

とくに、ステンレス製のものさしは、高い強度があるので、より薄く設計することが可能ですから、軽量で使いやすいものさしとしていろいろなシーンで使われています。

手になじんで使いやすい木製

手になじみやすく、ぬくもりを感じられるアイテムです。ある程度の強度を持ちながら柔軟性があるので、測る対象の素材をキズつけずに使えるのも特徴です。布などの素材のサイズを測るのに適しています。

湿度や温度の影響を受けてしまうので、反り返ってしまったり、目盛りに多少の誤差が生じてしまう可能性があり、注意して使用しなければなりません。

【4】ものさしの滑り止めで選ぶ

作業中にものさしがズレてしまうと、線を引いたりカットしたりする精度が低くなってしまうだけでなく、ストレスになってしまいます。ズレを防ぐには、滑り止めの加工が施されているものさしをチョイスすることで解決できます。

平行線を描いたり、いろいろな箇所のサイズを素早く測ったりする場合は、ものさしをよくスライドさせながら使いますから、滑り止め加工がついていると、作業の妨げとなってしまうことが考えられます。作業によって使い分けましょう。

【5】特徴のあるものさしを選ぶ

さらに、ものさしには、いろいろな用途に対応するために、さまざまな機能に特化しているものがあります。

収納しやすい折りたたみタイプのものさし

携帯性にすぐれているのは、折りたためるようになっているものさしです。あまり長いものは、持ち運びに向いていませんが、短いものさしだけだと、サイズを測るのに時間がかかってしまいます。

関節のように自由に伸ばせるようになっているものさしがあれば、折りたたんだ状態でも使えるため、小さなサイズも大きなサイズも測れるので、重宝します。

おもしにもなるものさし

線を引くためのものさしですが、ものさしをおもしとして使うことができれば便利と思えるシーンはたくさんあります。

風通しのよいデスクで勉強しているときや、特定のノートのページを広げておきたいなら、しおりやおもしを置いて、ページが風の影響でめくれないようにしなければなりません。ものさしが軽量のものなら、風と共に飛ばされてしまうこともあるでしょう。

そこで、おもしのように使える、重量があり安定感にすぐれたものさしを使えば、線を引くついでに、しおりの代わりとして機能し、便利です。

つかみやすくなる工夫のあるものさし

薄くて軽いものさしは持ち運びなどにとても便利ですが、デスクや紙に、静電気などの影響でへばりついて取れなくなってしまうことが時折起きます。ものさしを動かしたいだけなのに、時間がかかってしまい、とても煩わしく感じることもあることでしょう。

そんな場合には、ものさしの本体部分に空気穴が空いていて、へばりつきを防止しているアイテムを選んでみましょう。あるいは、つかみやすいように突起のような構造になっているものも、取りやすさが向上しています。

インクがにじみにくいものさし

ものさしを使用して線引きをするときに、きれいに引けるのはよいが、ものさしを動かした際に、インクがにじんでしまって、台無しになるということも、よくある状況です。

ものさしの筆記具を当てる面が段差になっていたり斜めになっていたりして、紙とものさしが接触していない状態になっているなら、インクが溜まりこんでしまってにじんでしまうという現象を防げます。

人気ブランドもチェック!

定規にも、定番の人気ブランドがいくつかあります。迷ったときはブランドで選ぶという選択肢もありますね。

ステッドラー|ドイツのプロ愛用ブランド

ドイツの文具・画材や製図用品を作っているメーカー・ステッドラー。定規・ものさしを探しているときには常に名前が出てくるほど有名なメーカーです。

プロユースに耐える高精度なモノづくりが人気の理由。三角スケールや各種製図用定規など、有名な製品が多く、いいものを選びたいならチェックしておきたいメーカーのひとつです。

コンサイス|ユニークなデザインにも注目!

日本発のメーカー・コンサイスは、旅行用品と文具を主力商品としています。ユニークな発想と商品の企画力が高い点が大きな特徴です。

定規・ものさしも多く世に送り出していて、デザイン性の高いおしゃれな定規から機能性の高いカッティングスケールなどいろいろあります。

文具にもデザイン性を求めたい方や、カッティングスケールで性能の良いものがほしい方に向いているメーカーです。

シンワ測定|金属製ものさしが人気

会社名に「測定」の文字が入っている通り、「ハカル」に関するツールを多く作っているメーカー。金属加工で有名な新潟・燕三条を拠点として、定規だけでなく、さまざまな測定に関する製品を作り続けています。

精密な金属加工を得意とすることから、ステンレスなど金属を使った定規やものさしの人気が高い点が大きな特徴です。

ウチダ|専門性の高さを求める人に

シンワ測定と同様、専門的な測定ツールを多く作っている日本のメーカー。ヘキサ定規や全円分度器などが人気です。専門性の高いツールとしての定規は、同時にデザイン的にも優れているものが多い傾向にあります。

製図関連の試験で必須となる定規もそろっていて、専門性の高い定規やものさしが必要ならチェックしておきたいメーカーです。

【ユーザーが選んだ】イチオシ みんなに人気の定規・ものさしはこれ

ここからは、定規・ものさしを買ったユーザーがイチオシの商品を紹介。5点満点で「コスパ」「使いやすさ」「機能性」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事後半にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

定規が取れないストレスから解放された

平べったくて机に密着しがちな定規。わざわざ机の外に持って行ったり、ノートの段差を利用したり、ひと手間を加えないと取りにくいですよね。この定規はそのストレスから解放してくれます。定規の端が斜めカットされているので、端を押してあげるだけで持ち上がります。(Y.S.さん/女性/28歳/フリーター)

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

折りたたみの定規は使い勝手が良い

普段、長い定規はあまり使わないのですが、ふとしたときに必要になることがあります。そんなときに筆箱に忍ばせておくと本当にありがたい!となる商品です。この商品のすごいところは、目盛りが階段上になっているため、ぱっと見で何ミリかが把握しやすいところ。これを使うとほかの定規に戻れないと思います。(N.M.さん/女性/37歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者

長い直線にも対応した便利な定規

通常時は15cmの長さですが、開くと30cmになる便利なアイテム。折りたたんでおけば一般的な定規と変わらない長さのため、持ち運び時に手間がかかりません。また、クリック式の開閉システムのため、角度をつけた図形を書きたいときにも役立ってくれます。(K.H.さん/男性/33歳/フリーランス)

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

ブラックがかっこいい!

無駄なスペースが少なく、ブラックカラーがかっこいいです。目盛りも見やすく軽量なので、どんなペンケースにも入れられます。デザインもオシャレで持っていると気分が上がりますよ! (R.N.さん/女性/18歳/学生)

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者

お裁縫の必需品

お裁縫する人は、みんな持ってるのではないでしょうか。持っていない人にはぜひおすすめしたい! 柔らかいので湾曲させてカーブも引けるし、目盛りの入り方も考えられていて使いやすいです。布に線を引くときは、この定規以外考えられません!(Y.T.さん/女性/37歳/フリーランス)

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

定規・ものさしのおすすめ【学校用】

ここからは、教育・受験指導専門家の西村 創さんと編集部で選んだおすすめ商品をご紹介します。おしゃれ・使いやすいなどの商品を厳選しました。

まずは、小学校や中学校、高校など、学校で使うシンプルな定規・ものさしを探している方におすすめ商品をご紹介します。

数字が見やすく端から0が始まる小学生定規の決定版

「算数定規」という名前のとおり、小学生が算数に使うための基本的な性能を押さえている定規。見やすい数字、透明で図形も書きやすい点が大きな特徴です。

さらに端から目盛りが始まるので長さを測りやすい点も注目ポイント。小学生になったタイミングでの購入や、図形などの問題が増えてくる小学生の中学年あたりからの購入にも向いています。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅155×厚さ2×高さ25mm |

|---|---|

| 材質 | メタクリル樹脂 |

| カラー | - |

| 本体サイズ | 幅155×厚さ2×高さ25mm |

|---|---|

| 材質 | メタクリル樹脂 |

| カラー | - |

参考書など分厚い本に線を引くとき便利

小学校高学年になり、塾に通いだすころに筆記用具として加えたい、便利な柔らかい定規。参考書など、分厚い本を開いたときの曲線にもぴったり沿わせて線を引くことができます。

さまざまなカラー展開があり楽しいです。クリアが使いやすいですが、色付きの定規は今見ている行が分かりやすくなるので、好みに応じて使い分けるのもひとつの方法です。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅160×厚さ2×高さ28mm |

|---|---|

| 材質 | PVC |

| カラー | クリア、レッド、ブルー、グリーン、イエロー |

| 本体サイズ | 幅160×厚さ2×高さ28mm |

|---|---|

| 材質 | PVC |

| カラー | クリア、レッド、ブルー、グリーン、イエロー |

持ち手のガイドと数字の見やすさがポイント

まだ定規に慣れていない子どもが、定規の正しい使い方を覚えるために使わせたい商品です。定規の真ん中には3つの丸いくぼみがあり、ここに自分の人差し指・中指・薬指をあてて使用します。小学一年生ではじめて筆記用具をそろえるときにぴったりの商品です。

この丸いくぼみがガイドの役割を果たし、自然と正しい持ち方が身につきます。丸の部分以外は透明なので、小学生の間ずっと使い続けられる定規です。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅160×厚さ2×高さ30mm |

|---|---|

| 材質 | メタクリル樹脂 |

| カラー | ピンク、ブルー |

| 本体サイズ | 幅160×厚さ2×高さ30mm |

|---|---|

| 材質 | メタクリル樹脂 |

| カラー | ピンク、ブルー |

左右両利き対応かつ端0目盛りで測定しやすい

定規の目盛りは、基本的に右利き用になっていることが多いものです。左利きの子どもが定規を使うと、目盛りが見づらく使いにくいのですが、親が右利きだとこの不便さにはなかなか気づけません。

この定規は、利き手が左右どちらでも使える点が大きな特徴です。5cm刻みの数値が見やすく設置されており、端が0cmになっているので測定しやすい点でも、小学生に適した定規といえます。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅160×厚さ1×高さ25mm |

|---|---|

| 材質 | 再生PET樹脂(100%) |

| カラー | - |

| 本体サイズ | 幅160×厚さ1×高さ25mm |

|---|---|

| 材質 | 再生PET樹脂(100%) |

| カラー | - |

ビビットカラーがおしゃれなインチも測れるものさし

こちらの商品は、センチとインチの両方が測れるという便利なものさしです。インチ単位での測量が必要な時はもちろん、「1cmって何インチだっけ?」などと確かめたいときなどに非常に便利です。

ビビットカラーのデザインが特徴的で、4色から選ぶことができます。頻繁に海外で使用する可能性がある方にはぴったりのものさしですね。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 約30.9cm×約2.9cm×約0.2cm |

|---|---|

| 材質 | プラスチック |

| カラー | ブルー、グリーン、レッド、イエロー |

| 本体サイズ | 約30.9cm×約2.9cm×約0.2cm |

|---|---|

| 材質 | プラスチック |

| カラー | ブルー、グリーン、レッド、イエロー |

中高生に人気のブランドのものさし

こちらの商品は、ものさし4点と専用のケースがセットになったTHRASHERの商品です。それぞれにTHRASHERのロゴが入っており、通常のものさしとは一味ちがうデザインとなっています。

THRASHER好きな男性の方や、ちょっと個性的なものを探している方におすすめ。ケースつきで持ち運びに便利なのもうれしいポイントですね。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 約220×100×10mm |

|---|---|

| 材質 | - |

| カラー | - |

| 本体サイズ | 約220×100×10mm |

|---|---|

| 材質 | - |

| カラー | - |

入学のギフトにぴったり

新学期にあると嬉しい、大人気のすみっコぐらしがデザインされた分度器・15cm直定規・直角定規・三角定規の4セット。すべてのアイテムにすみっコの可愛いキャラクターたちが描かれており、使うたびに癒されます。お子様へのプレゼントにもおすすめです。

しっかり収納できるケース付き。ケースまですみっコ尽くしですね。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 17.4 x 8 x 1 cm |

|---|---|

| 材質 | - |

| カラー | - |

| 本体サイズ | 17.4 x 8 x 1 cm |

|---|---|

| 材質 | - |

| カラー | - |

建築士試験で大活躍

一級建築士試験合格者の声を集約した三角定規。つまみを持ってテンプレートをクルクルすれば、製図が素早く描けます。まさに、製図試験の必須アイテムです。使い勝手も良く、耐久性の高いアクリルを使用しています。

試験のマストアイテムとして、バックに入れておきたいですね。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 縦212×横212×厚さ3mm |

|---|---|

| 材質 | アクリル |

| カラー | クリア |

| 本体サイズ | 縦212×横212×厚さ3mm |

|---|---|

| 材質 | アクリル |

| カラー | クリア |

勾配定規としてだけでなく三角定規としても

ドイツの筆記具、製図用具ブランド、ステッドラーの勾配定規。角度、斜面、勾配が簡単に測れる万能モデルです。厚さも十分なので、丈夫で安定感もあり、安心して使用できます。アクリル製なので、透明度が高く紙面が見やすいのが嬉しいですね。

勾配水平距離と斜面角度を掛けて、傾斜角度45℃までの最高位が求められますよ。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 24 x 12.8 x 3 cm |

|---|---|

| 材質 | アクリル |

| カラー | ホワイト, ブラック |

| 本体サイズ | 24 x 12.8 x 3 cm |

|---|---|

| 材質 | アクリル |

| カラー | ホワイト, ブラック |

定規・ものさしのおすすめ【事務作業向け】

事務作業に役立つおしゃれな大人向けデザインの定規・ものさしをご紹介します。

見た目も渋いカーボンプレート

日本製のこちらの定規は、素材がカーボンでできています。ドライカーボンプレートから削り出しているのでとても軽い素材で、15センチのものさしで4gくらいです。薄くて丈夫なのでとても使いやすいです。

ペンケースに入れて持ち運びに困らないスタンダードなデザインで、変形による目盛りの誤差も生じにくい利点もあります。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅175×厚さ1×高さ15mm |

|---|---|

| 材質 | ドライカーボンプレート |

| カラー | ブラック |

| 本体サイズ | 幅175×厚さ1×高さ15mm |

|---|---|

| 材質 | ドライカーボンプレート |

| カラー | ブラック |

自然塗料のオイル仕上げでおしゃれ

仕事や勉強が楽しくなる文具というコンセプトで作られた、ウォルナット製のおしゃれな15cm定規です。仕上げは自然塗料のオイル仕上げでクールな外観が魅力。筆箱の中にキッチリ納まる嬉しいサイズもポイントです。

※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅160×厚さ4×高さ20mm |

|---|---|

| 材質 | ウォールナット |

| カラー | ブラウン |

| 本体サイズ | 幅160×厚さ4×高さ20mm |

|---|---|

| 材質 | ウォールナット |

| カラー | ブラウン |

おしゃれでリーズナブルな定番定規

ノートや手帳に線を引くための、ちょっとおしゃれで、それでいてリーズナブルな定規を探している方におすすめの定規はこちら。

ほとんどすべてのペンケースに収納可能な15㎝定規であり、アルミと木の組み合わせが100円均一店に売られているものとはちがった上質感もあります。

プラスチック製の透明色の定規と違って、線を引く下地が黒っぽくても目盛りをはっきり確認できるのもプラスなポイントです。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅160×厚さ2×高さ20mm |

|---|---|

| 材質 | アルミ製+木製(ヨーロッパ産天然木ブナ使用) |

| カラー | 濃茶、うす茶、黒 |

| 本体サイズ | 幅160×厚さ2×高さ20mm |

|---|---|

| 材質 | アルミ製+木製(ヨーロッパ産天然木ブナ使用) |

| カラー | 濃茶、うす茶、黒 |

折りたたみ式で便利! 紙がカットできる定規

こちらはアルミ製の丈夫な折りたたみ定規です。伸ばすと15cmから30cmまで伸びるので、長いものも測りやすく、コンパクトに収納できるのがメリット。

また、こちらの定規は45°の傾斜が付けられており、スパッと紙が切れるのが特徴。引っ張る方向がひと目で分かるガイドラインが付いているので、かんたんに紙を切ることができます。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅160×厚さ6×高さ30mm |

|---|---|

| 材質 | アルミ |

| カラー | ブラック、ブルー、ピンク、シルバー |

| 本体サイズ | 幅160×厚さ6×高さ30mm |

|---|---|

| 材質 | アルミ |

| カラー | ブラック、ブルー、ピンク、シルバー |

メタリックカラーが美しいアルミ製の定規

コンサイスの軽量アルミ製スケール。本製品の特徴は、何といっても豊富なカラー展開にあります。7色のカラーは、どれもメタリックでとてもおしゃれな定規と言えるでしょう。

ペンケースに収まる15cmで、目盛りがレーザー刻印されていて消えにくい点も魅力です。個性的でカッコイイデザインの定規を探している方に適しています。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅160×厚さ3×高さ22mm |

|---|---|

| 材質 | アルミ |

| カラー | マットブラック、ホワイト、シルバー、レッド、ブルー、グリーン、ピンク |

| 本体サイズ | 幅160×厚さ3×高さ22mm |

|---|---|

| 材質 | アルミ |

| カラー | マットブラック、ホワイト、シルバー、レッド、ブルー、グリーン、ピンク |

目盛りを読み取りやすくする加工で事務作業向き

測定機器メーカーのシンワらしい、正確な目盛りを施したステンレス製の定規です。赤文字が見やすい点、シルバー加工で光の反射を抑えている点も使いやすくなっています。目盛りはエッチングと黒クロムメッキ加工で消えにくくなっている点も助かります。

長さは15cmから3mまで幅広い展開で、利用シーンに応じて選べるようになっています。とても軽くて使いやすく、事務作業などにも適した定規です。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅175×厚さ0.5×高さ15mm |

|---|---|

| 材質 | ステンレスSUS420J2 |

| カラー | シルバー |

| 本体サイズ | 幅175×厚さ0.5×高さ15mm |

|---|---|

| 材質 | ステンレスSUS420J2 |

| カラー | シルバー |

滑りにくいので、安定感抜群!

アルミ製で大人っぽいデザインのこちらのものさしは、滑り止めが付いているのが特徴的。ものさしを利用する際に悩みの種となりがちなのが、線を引く際にものさしが動いてしまい、線や図にズレが生じてしまうこと。

しかし、こちらの商品の中央には滑り止めがついており、安定感のある状態で線を引くことができます。アルミ製のため、カッターを用いるときにも便利。2014年グッドデザイン賞、2015年日本文具大賞受賞作品です。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | W26×H160×D6mm |

|---|---|

| 材質 | アルミ、アクリル、TPE、ABS |

| カラー | オレンジ、ネイビー |

| 本体サイズ | W26×H160×D6mm |

|---|---|

| 材質 | アルミ、アクリル、TPE、ABS |

| カラー | オレンジ、ネイビー |

機能性とデザイン性を両立

こちらの商品はアルミでできているため、耐久性に優れておりカッターでの作業にうってつけのものさしです。目盛り部分はレーザーで施されているため、劣化しづらいのも魅力的。

メタリックで色付けされたデザインも個性的で、カラーバリエーションが豊富なのも嬉しいポイント。デザイン性と機能性を兼ね備えたバランスのいいものさしです。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 22×160×3mm |

|---|---|

| 材質 | アルミ |

| カラー | マットブラック、ホワイト、シルバー、レッド、ブルー、グリーン、ピンク |

| 本体サイズ | 22×160×3mm |

|---|---|

| 材質 | アルミ |

| カラー | マットブラック、ホワイト、シルバー、レッド、ブルー、グリーン、ピンク |

定規・ものさしのおすすめ【方眼】

細かい作業に便利な定規・ものさしのおすすめ商品をご紹介します。

ソーイング以外でも使えるシチュエーションが多い

ソーイング用としても定評があるクロバーのものさしです。クロバーの定規は種類がたくさんありますが、とくに方眼定規が使いやすいのでおすすめです。

シンプルな目盛りから細かな方眼の目盛りまで、ほかにもいろいろな長さと種類、形があるので好みと用途で選んでください。長さは、使っているペンケースに入るサイズを考えて選択するのがいいと思います。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅520×厚さ1.3×高さ55mm |

|---|---|

| 材質 | PET樹脂 |

| カラー | - |

| 本体サイズ | 幅520×厚さ1.3×高さ55mm |

|---|---|

| 材質 | PET樹脂 |

| カラー | - |

サイドにステンレスガードが付いていて傷つかない

カッティングの際に定規を傷つけないようにサイドにステンレスガードが付いているのが特徴のカッティング用の20cm定規です。黒の上でもよく見えるのもポイントです。1mm平行目盛り付き。

※各社通販サイトの 2024年10月20日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅210×厚さ3×35mm |

|---|---|

| 材質 | - |

| カラー | - |

| 本体サイズ | 幅210×厚さ3×35mm |

|---|---|

| 材質 | - |

| カラー | - |

すべり止めが便利でカッティングしやすい

ステンレスのエッジがカッティング作業をしやすくし、すべり止めの加工もあるところが便利です。

このすべり止めは、押さえたときにだけ機能を発揮してくれる特殊加工をほどこしているため、定規をずらして線を引きたいときにも邪魔になりません。

数字も縦に読むことができてカッティング時にも使いやすく、ステンレスがはめ込み接着されているので、定規をしならせてもはがれないのもおすすめのポイントです。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅310×厚さ3×高さ45mm |

|---|---|

| 材質 | 再生PET樹脂(80%) |

| カラー | - |

| 本体サイズ | 幅310×厚さ3×高さ45mm |

|---|---|

| 材質 | 再生PET樹脂(80%) |

| カラー | - |

本格的な製図に使いやすい透明+方眼の定規

製図用に人気の方眼シリーズ。両端に目盛りがついており、そのうち片方は端から0表示となっているため、高さや深さを測るときにも重宝します。

方眼は5mmで50mm間隔、さらに1mm点線の平行目盛となっており、図の作成にもとても使いやすい表示です。ステッドラーの製品なので目盛りも高精度で安心。

方眼定規がほしい場合、候補のひとつとなりえる定規です。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅480×厚さ3×高さ53mm |

|---|---|

| 材質 | アクリル樹脂 |

| カラー | - |

| 本体サイズ | 幅480×厚さ3×高さ53mm |

|---|---|

| 材質 | アクリル樹脂 |

| カラー | - |

ステンレス端のカッティングしやすい定規

カッティングしやすいステンレス端に加工されたコンサイスの人気商品。本体は透明で5mm方眼入り、両端にも1mmの目盛りが付いているので、カッティングするときに便利です。

サイズ展開は、15cm、30cm、50cmの3種類から選べます。使いやすい方眼カッティングスケールをお探しの方に。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅160×厚さ3×高さ30mm |

|---|---|

| 材質 | 再生アクリル |

| カラー | - |

| 本体サイズ | 幅160×厚さ3×高さ30mm |

|---|---|

| 材質 | 再生アクリル |

| カラー | - |

コーティング加工が施された長く使える製品

このものさしにはコーティング加工がされており、従来のものより目盛りが消えにくいのが特長です。劣化しにくいため、長く使えるのが嬉しいですね。

目盛りが細かいため、学習用としてだけでなく微細な測量が必要な裁縫などにも使用可能。1mmと大変薄いため丸く折り曲げることができ、曲線などを測りたいときに非常に便利です。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 50×500×1mm |

|---|---|

| 材質 | 硬質塩化ビニール |

| カラー | - |

| 本体サイズ | 50×500×1mm |

|---|---|

| 材質 | 硬質塩化ビニール |

| カラー | - |

定規・ものさしのおすすめ【多機能】

製図用などに役立つ多機能の定規・ものさしをお探しの方におすすめの商品をご紹介します。

人気のスリムな三角スケール(サンスケ)

高精度なモノづくりで定評のあるドイツの文具メーカー・ステッドラーの三角スケールです。従来品より細身の9mm幅で8gと更なる軽量化を果たし、スマートなフォルムはデザイン的にも魅力があります。

誤差0.1mmの目盛りはレーザー加工で消えにくく、両端が0から始まるので、高さや深さなどを測るときにもとても便利です。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅169×厚さ138×高さ138mm |

|---|---|

| 材質 | アルミ |

| カラー | ブラック、シルバー |

| 本体サイズ | 幅169×厚さ138×高さ138mm |

|---|---|

| 材質 | アルミ |

| カラー | ブラック、シルバー |

ホッチキス機能とものさしのコラボ

中とじ用のホッチキスを探しているのなら多機能、軽量薄型、リーズナブルなこちらの定規をおすすめします。中とじホッチキス機能が付属しているので、大量の紙を綴じることがないのであれば、高価な中とじ用ホッチキスを購入する必要がなくなります。

簡易コンパス、分度器、波線引き、虫眼鏡もついていて汎用性があるので、学生からエンジニアまで幅広く使えます。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅204×厚さ6.5×高さ65mm |

|---|---|

| 材質 | - |

| カラー | - |

| 本体サイズ | 幅204×厚さ6.5×高さ65mm |

|---|---|

| 材質 | - |

| カラー | - |

三角スケールと同じ機能をもつ平スケール

三角スケールと同じ機能を平スケールに持たせている点が、本製品の大きな特徴です。本体に細長いスリットが2本入っていて、目盛りに合わせて好きなところで線が引けるようになっています。

ほかにあまりない変わった定規なので好みが分かれるところですが、三角スケールと同じ機能を平スケールに求めたいと考えている方に適した商品です。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 幅200×厚さ3×高さ45mm |

|---|---|

| 材質 | 再生アクリル |

| カラー | - |

| 本体サイズ | 幅200×厚さ3×高さ45mm |

|---|---|

| 材質 | 再生アクリル |

| カラー | - |

幅広いサイズの円が自由自在に描ける

目が疲れない透明ブルー仕上のテンプレートマイコン定規。板は厚く、耐久性があり長期間使用できるというコスパの良い一品。円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生やプロのマストアイテムです。イラストや刺しゅう用、製図記号や部品記号などさまざまな用途に使うことができます。

1つで多様な図形を簡単に描けるので、とても便利ですよ。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| 本体サイズ | 11.5×23×0.1cm |

|---|---|

| 材質 | プラスチック |

| カラー | 透明ブルー |

| 本体サイズ | 11.5×23×0.1cm |

|---|---|

| 材質 | プラスチック |

| カラー | 透明ブルー |

「定規・ものさし」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 本体サイズ | 材質 | カラー |

|---|---|---|---|---|---|---|

| クツワ『STAD 算数定規 15cm HS15A』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

数字が見やすく端から0が始まる小学生定規の決定版 | 幅155×厚さ2×高さ25mm | メタクリル樹脂 | - |

| ブルネン『フレキシブルルーラー S 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

参考書など分厚い本に線を引くとき便利 | 幅160×厚さ2×高さ28mm | PVC | クリア、レッド、ブルー、グリーン、イエロー |

| サクラクレパス『小学生文具 直線定規 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

持ち手のガイドと数字の見やすさがポイント | 幅160×厚さ2×高さ30mm | メタクリル樹脂 | ピンク、ブルー |

| レイメイ藤井 『定規はし0目盛り 15cm 』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

左右両利き対応かつ端0目盛りで測定しやすい | 幅160×厚さ1×高さ25mm | 再生PET樹脂(100%) | - |

| in my Desk 『Plastic Ruler』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

ビビットカラーがおしゃれなインチも測れるものさし | 約30.9cm×約2.9cm×約0.2cm | プラスチック | ブルー、グリーン、レッド、イエロー |

| THRASHER 『ものさし ケース入り』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

中高生に人気のブランドのものさし | 約220×100×10mm | - | - |

| サンエックス『すみっコぐらし 定規セット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

入学のギフトにぴったり | 17.4 x 8 x 1 cm | - | - |

| バンコ『三角定規45°テンプレートプラス』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

建築士試験で大活躍 | 縦212×横212×厚さ3mm | アクリル | クリア |

| ステッドラー『勾配定規 マルス 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

勾配定規としてだけでなく三角定規としても | 24 x 12.8 x 3 cm | アクリル | ホワイト, ブラック |

| トライテック『CARBON-izm CBC 定規 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

見た目も渋いカーボンプレート | 幅175×厚さ1×高さ15mm | ドライカーボンプレート | ブラック |

| NaturalWood『木の定規 ものさし ウォルナット 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月27日時点 での税込価格 |

自然塗料のオイル仕上げでおしゃれ | 幅160×厚さ4×高さ20mm | ウォールナット | ブラウン |

| ミドリ『アルミ&ウッド定規 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

おしゃれでリーズナブルな定番定規 | 幅160×厚さ2×高さ20mm | アルミ製+木製(ヨーロッパ産天然木ブナ使用) | 濃茶、うす茶、黒 |

| クツワ『HiLiNE 折り畳みアルミ定規』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

折りたたみ式で便利! 紙がカットできる定規 | 幅160×厚さ6×高さ30mm | アルミ | ブラック、ブルー、ピンク、シルバー |

| コンサイス『アルミフラットスケール 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

メタリックカラーが美しいアルミ製の定規 | 幅160×厚さ3×高さ22mm | アルミ | マットブラック、ホワイト、シルバー、レッド、ブルー、グリーン、ピンク |

| シンワ測定『直尺 シルバー 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

目盛りを読み取りやすくする加工で事務作業向き | 幅175×厚さ0.5×高さ15mm | ステンレスSUS420J2 | シルバー |

| ペンハウス 『滑らない定規』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

滑りにくいので、安定感抜群! | W26×H160×D6mm | アルミ、アクリル、TPE、ABS | オレンジ、ネイビー |

| コンサイス 『アルミフラットスケール』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

機能性とデザイン性を両立 | 22×160×3mm | アルミ | マットブラック、ホワイト、シルバー、レッド、ブルー、グリーン、ピンク |

| Clover (クロバー) 『方眼定規 50cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

ソーイング以外でも使えるシチュエーションが多い | 幅520×厚さ1.3×高さ55mm | PET樹脂 | - |

| ファーバーカステル『カット用方眼定規 20cm(FE6320)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月20日時点 での税込価格 |

サイドにステンレスガードが付いていて傷つかない | 幅210×厚さ3×35mm | - | - |

| レイメイ藤井『すべらないカッティング定規 30cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

すべり止めが便利でカッティングしやすい | 幅310×厚さ3×高さ45mm | 再生PET樹脂(80%) | - |

| ステッドラー『レイアウト用方眼直定規 30cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

本格的な製図に使いやすい透明+方眼の定規 | 幅480×厚さ3×高さ53mm | アクリル樹脂 | - |

| コンサイス『方眼カッティングスケール 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

ステンレス端のカッティングしやすい定規 | 幅160×厚さ3×高さ30mm | 再生アクリル | - |

| シュゲール 『コーティング方眼定規』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

コーティング加工が施された長く使える製品 | 50×500×1mm | 硬質塩化ビニール | - |

| ステッドラー『高精度オールアルミ製 スリム 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

人気のスリムな三角スケール(サンスケ) | 幅169×厚さ138×高さ138mm | アルミ | ブラック、シルバー |

| マックス『ナカトジール 14cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

ホッチキス機能とものさしのコラボ | 幅204×厚さ6.5×高さ65mm | - | - |

| ウチダ『ヘキサスケール 15cm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

三角スケールと同じ機能をもつ平スケール | 幅200×厚さ3×高さ45mm | 再生アクリル | - |

| ステッドラー『マイコン設計定規』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

幅広いサイズの円が自由自在に描ける | 11.5×23×0.1cm | プラスチック | 透明ブルー |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 定規・ものさしの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での定規・ものさしの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

小学生におすすめのサイズは?

ソーイングや製図用であれば30cmの長さが欲しいところですが、文房具としての定規であれば数字の見やすい15cmの定規がおすすめです。

また、小学生は、低学年のうちに定規の基本的な使い方を身につけておきましょう。数字が見えやすい定規や、持ち方のガイドがある定規を選ぶことで、正しい使い方を自然と覚えられます。

長く使うことを目的に、高学年向けの定規・ものさしを最初から使うという選択肢もありますが、サイズに迷ったらまずは15cmの定規を検討してみましょう。

教育・受験指導専門家からのアドバイス

用途を考えてふさわしいものを

正確さが要求される定規は、経年による変化に強い丈夫なものが選択の条件です。また、重さも重要です。

小・中学生であれば軽くてペンケースに入る大きさがいいですが、理系の学生やエンジニアであれば、ある程度重みのあるものでないと安定さに欠けて精密な計測が難しくなります。

定規以外の機能が付属しているものもあるので、用途を考えてふさわしいものを選んでください。

【関連記事】ほかの文房具もチェック!

目盛りの消えにくさと長さに注意して選ぼう!

教育・受験指導専門家の西村 創さんへの取材をもとに、定規・ものさしの選び方とおすすめの商品についてご紹介しましたがいかがでしたか。

目盛りの消えにくい定規は、長い間愛用するための条件です。ひとつのモノを大切に使いたい方は、ぜひチェックしてください。

長さについては、ペンケースに入るサイズなら15cmがいいですが、カッティングや手芸などでは30cmが使いやすいので、自分の用途に合わせて選びましょう。最適な定規・ものさしを見つけて、ぜひ使いこなしてくださいね。

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。