補聴器の選び方

難聴によるコミュニケーション障害を補うための、リハビリテーション用の医療機器「補聴器」。とくに初めて購入する方は、どれを選んだらよいのかわからない人も多いのでは。この記事では、医療ライター・宮座美帆さんに取材をして、補聴器の選び方を教えていただきました。

ポイントは以下4点です。「集音器」として販売されているものではなく、医療機器の補聴器をしっかりと選びましょう。

【1】補聴器の種類(タイプ)

【2】難聴レベル

【3】価格帯

【4】そのほかの便利機能

難聴レベルは聞こえの程度によって、『軽度、中度、高度、重度』の4段階にわけられます。どの補聴器が合うのか見ていきましょう。

【1】補聴器の種類から選ぶ

補聴器のおもなタイプには、『耳あな型』『耳かけ型』『ポケット型』『メガネ型』があります。それぞれの特徴を解説していきます。

耳あな型補聴器

耳のあなに収めて使用するタイプです。耳あな型はオーダーメイドをすることが多く、価格帯も高額ですが、目立たない補聴器が良い方におすすめの補聴器です。

メリット

・基本的にはオーダーメイドなので自分の耳へのフィット感がいい

・耳あなにすっぽりと収まるものなら目立ちにくい

・周囲からの見た目が気になる方でも使いやすい

デメリット

・オーダーメイドなので、高額になりやすい

・ハウリングがおきやすい

耳あな型の既製品も多く販売されています。けっして安い買い物ではないため、補聴器を買う前には自身の予算をしっかりと確認し慎重に選びましょう。

耳かけ型補聴器

耳かけ型は、耳にかけて使うタイプの補聴器です。操作がかんたんで、扱いやすいという特徴があります。

メリット

・耳あな型よりもおしゃれなデザインが多い

・ハウリングがおこりにくい

・軽度から重度まで幅広い難聴度に対応している

デメリット

・汗が入りやすく、耳のうしろがかぶれやすい

・メガネやマスクをかけるときに邪魔になる

耳かけ型には汗が入りやすいという難点がありますが、汗に強い商品も売られています。

ポケット型補聴器

補聴器の本体とイヤホンをコードでつないで使用するタイプです。本体をポケットに入れたり、首からかけたりして使います。本体とコードでイヤホンをつないで耳に装着するので、自分の目で見ることができて操作がラクという特徴があります。

メリット

・ボタンが大きく操作がしやすい

・会話するときにマイクを相手に近づけることで聞き取りやすくなる

・周りの音がうるさい場所でも使いやすい

デメリット

・コードが邪魔に感じやすい

・衣服と擦れる音が気になる

服を選び、何よりも大きく目立つので、人の目が気になる方には不向きなタイプです。使用頻度が少なめの方や、家のなかで座って使用することの多い方に向いています。

より自然に聞き取りやすいのは、両耳タイプ

補聴器には、片耳のみに装着するものと、両方の耳に装着するタイプがあります。聞こえが悪いのが片方の耳だけなら片耳タイプが適していますが、両方の耳の聞こえが悪い場合は、両耳タイプがおすすめです。

人は左右の耳を連携させて音との距離感などを判断しているので、両耳タイプの補聴器のほうがより自然な聞こえを実感できるでしょう。また、両耳タイプでは、必要な音と騒音との区別がつきやすいため、にぎやかな場所で会話を楽しみたい方にも向いています。

メガネ型骨伝導補聴器

メガネと補聴器が一体化したタイプ。メガネのつる部分に補聴器が内蔵されており、機械的な振動に変えて骨伝導をさせ、直接内耳に伝えます。見た目は普通の眼鏡なので、補聴器をつけているように見えない補聴器です。つけていることがバレないようにしたい方におすすめです。

メリット

・ほかの補聴器が必要ない

・メガネとしても使用できるので目が悪い方におすすめ

デメリット

・購入するときに、補聴器とメガネレンズの両方を調整しなければならない

ます。

メガネと補聴器が一度で同時に済ませられるので便利ともいえます。骨伝導式は効果が出にくい方もいるため、今後より技術が発展して新型の補聴器が出ることでより性能の高い製品ができることに期待です。

【2】難聴レベルにあわせて選ぶ

難聴のレベルによって使える補聴器が異なるので、気を付けましょう。

難聴レベルが、軽度、中度、高度の場合

軽度〜高度難聴の方は耳あな型、耳かけ型、ポケット型、メガネ型骨伝導タイプまで、全タイプの補聴器が対応しています。なので、自分の耳にしっくりくるタイプを選ぶのが一番よいでしょう。

●軽度(25~50db):小さな声での会話が聞き取りにくい

●中度(50~70db):耳元に口を近づけないと聞き取りにくく、普通の会話が不自由

●高度(70~90db):耳元に口を近づけないと大声でも聞き取りにくい

難聴レベルが、重度の場合

重度難聴の方は、耳かけ型がおすすめです。リオネット『トリマー式デジタル補聴器 耳かけ型(HB-D8C)』アクセサリーのようにおしゃれに装着できます。カラー展開も豊富なので、お気に入りが見つかるはずです。

●重度(90db以上):会話がほとんど聞き取れず、大きな音ならどうにか感じられる

【3】補聴器の価格にも注目!

耳あな型補聴器

オーダーメイドタイプの平均的な値段は10万〜30万円程。既製品タイプは約7万円前後。

耳かけ型補聴器

耳かけ型の平均的な値段は約7万円〜30万円前後。補聴器メーカーやデザインなどで変動します。

ポケット型補聴器

平均的な値段は約3万円〜8万円前後。アナログ式とデジタル式で値段が変動します。

補聴器は補助金の対象になることもあるので、購入を検討されている方は区役所などのホームページで一度調べてみましょう。

【4】そのほかの便利機能

周りの音に合わせて自動で聞き取りやすい音量に調節してくれる「自動音量調整機能」は、手動でいちいち操作しないので、操作が不慣れな高齢者などに便利です。

また、日常の生活環境音が気になる方には、雑音を取り除いたり抑制したりする「雑音抑制」機能をおすすめします。

補聴器購入前は耳鼻科で受診をしましょう

補聴器の購入を検討する際は、まずは耳鼻咽喉科で医師による診断を受けて、聴力測定を行いましょう。そのうえで、補聴器を使う環境や操作性、外れにくい、落ちにくいものを選んでください。

また、お子さんの補聴器を選ぶ場合にもポイントがあり、耳の大きさは成長とともに変化するため、耳の形状が安定するまでは耳にかけるタイプのものを選ぶといいでしょう。

補聴器おすすめランキングTOP6

編集部が選んだ商品のなかから、医療ライター・宮座美帆さんがおすすめする補聴器をランキング形式で発表します。

おしゃれをしたい方にうれしい7色展開

耳かけ型の補聴器は、色の種類が豊富なのが魅力。ベージュ、フレッシュグレー、カフェラテ、チョコレート、シャドーブラック、ローズピンク、スカイブルーの全7色から、好みの色が選べます。

不快なピーピー音を抑える機能、エアコンや換気扇の騒音を低減する機能など、聞こえに配慮されているのもうれしいポイント。機能性とおしゃれさの両方に注目して選びたい方にぴったりです。

| 種類 | 耳かけ型 |

|---|---|

| タイプ | 片耳、両耳 |

| 難聴レベル | 軽度~高度初期 |

| 電源 | 空気電池PR48 |

| 重量 | - |

| ハウリング機能 | ピーピー音抑制、雑音軽減 |

| 種類 | 耳かけ型 |

|---|---|

| タイプ | 片耳、両耳 |

| 難聴レベル | 軽度~高度初期 |

| 電源 | 空気電池PR48 |

| 重量 | - |

| ハウリング機能 | ピーピー音抑制、雑音軽減 |

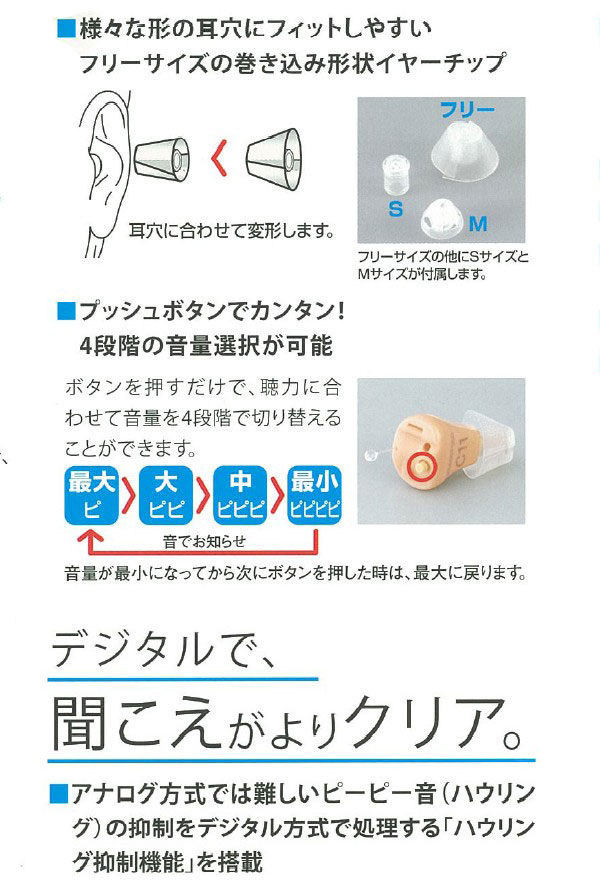

小型軽量で目立たない補聴器!

音響メーカーの「パイオニア」が手掛ける、耳あな型の補聴器です。難聴レベルが軽度の方に対応しています。小型で耳あなにすっぽりおさまるうえに肌色なので、目立ちにくいのが特徴。補聴器を使っていることをあまり気付かれたくない方にもうれしい仕様です。

音量調節は4段階ととてもシンプル。ボタンを押すだけで手軽に切り替えられます。

| 種類 | 耳あな型 |

|---|---|

| タイプ | 片耳、両耳 |

| 難聴レベル | 軽度 |

| 電源 | 空気電池PR41 |

| 重量 | 1.05g(電池・イヤーチップ含まず) |

| ハウリング機能 | ピーピー音抑制 |

| 種類 | 耳あな型 |

|---|---|

| タイプ | 片耳、両耳 |

| 難聴レベル | 軽度 |

| 電源 | 空気電池PR41 |

| 重量 | 1.05g(電池・イヤーチップ含まず) |

| ハウリング機能 | ピーピー音抑制 |

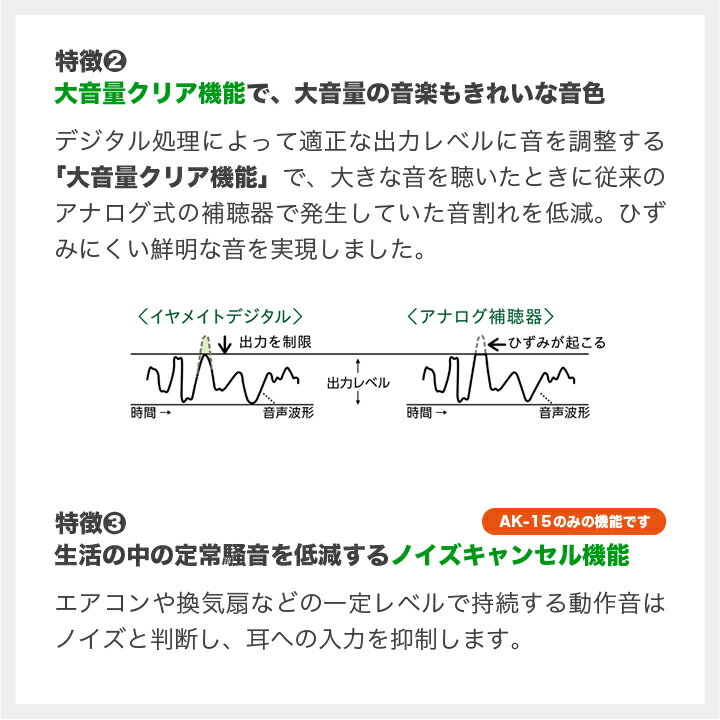

軽度難聴者向けの耳あな型補聴器

重量約1.8gで軽いつけごこちの、軽度難聴者用の耳あな型補聴器です。肌に近い色合いなので、装着時に目立ちにくくなっています。

補聴器を使用する際に気になりがちなピーピー音を抑制する「ハウリングキャンセル機能」を搭載しているのも特徴です。また、デジタル処理で音を適正な出力レベルに調整する「大音量クリア機能」も搭載されています。

| 種類 | 耳あな型 |

|---|---|

| タイプ | 片耳 |

| 難聴レベル | 軽度 |

| 電源 | 空気電池PR41N |

| 重量 | 約1.8g(電池含む) |

| ハウリング機能 | ピーピー音抑制 |

| 種類 | 耳あな型 |

|---|---|

| タイプ | 片耳 |

| 難聴レベル | 軽度 |

| 電源 | 空気電池PR41N |

| 重量 | 約1.8g(電池含む) |

| ハウリング機能 | ピーピー音抑制 |

両耳装着を考えている方にも

難聴レベルが軽度~中度の方向けの耳あな型補聴器です。右用と左用の2種類が売られているので、補聴器を両耳につけたい方にも向いています。

気になるピーピー音や換気扇などの耳障りな音を低減する機能のほか、電池交換アラーム、耐汗コートなど、うれしい機能が充実しているのも魅力的。聞こえやすさと使いやすさ、両方への配慮がうかがえる補聴器です。

| 種類 | 耳あな型 |

|---|---|

| タイプ | 片耳、両耳 |

| 難聴レベル | 軽度~中度(25~75db) |

| 電源 | 空気電池PR41 |

| 重量 | - |

| ハウリング機能 | ピーピー音抑制、雑音軽減 |

| 種類 | 耳あな型 |

|---|---|

| タイプ | 片耳、両耳 |

| 難聴レベル | 軽度~中度(25~75db) |

| 電源 | 空気電池PR41 |

| 重量 | - |

| ハウリング機能 | ピーピー音抑制、雑音軽減 |

ボリューム調節がかんたんで使いやすい

耳かけ型の補聴器で、中度~高度の難聴レベルの方に対応しています。音量調節は使いやすいダイヤル式。上方向へ回すと音量が上がり、下方向へ回すと音量が下がり、直感的に操作できるのでらくに使えます。

気になるピーピー音を抑える機能や、言葉のきこえを邪魔する雑音を減らす機能がついているのも、うれしいポイントです。

| 種類 | 耳かけ型 |

|---|---|

| タイプ | - |

| 難聴レベル | 中度~高度 |

| 電源 | 空気電池PR48(13) |

| 重量 | - |

| ハウリング機能 | ピーピー音抑制、雑音軽減 |

| 種類 | 耳かけ型 |

|---|---|

| タイプ | - |

| 難聴レベル | 中度~高度 |

| 電源 | 空気電池PR48(13) |

| 重量 | - |

| ハウリング機能 | ピーピー音抑制、雑音軽減 |

イヤホンとマイクが一体化したポケット型補聴器

本体とイヤホンをコードでつないで使用する、ポケット型の補聴器です。補聴器をつけて受話器を当てたときに起こりやすいピーピー音を抑制する「ハウリングキャンセラー機能」や、周囲の雑音を軽減する「ノイズリダクション機能」を搭載するなど、聞こえやすさにこだわっています。

イヤホンとマイクが一体化したことでよく起こりがちな、衣服とマイクが擦れて発生する雑音が低減されているのも魅力です。

| 種類 | ポケット型 |

|---|---|

| タイプ | 片耳 |

| 難聴レベル | 軽度 |

| 電源 | 単4形アルカリ乾電池(1.5V) |

| 重量 | 約31g(操作部:約19g、イヤホンマイク:約12g、電池含まず) |

| ハウリング機能 | ピーピー音抑制、雑音軽減 |

| 種類 | ポケット型 |

|---|---|

| タイプ | 片耳 |

| 難聴レベル | 軽度 |

| 電源 | 単4形アルカリ乾電池(1.5V) |

| 重量 | 約31g(操作部:約19g、イヤホンマイク:約12g、電池含まず) |

| ハウリング機能 | ピーピー音抑制、雑音軽減 |

補聴器おすすめ2選【編集部厳選】 まだまだある!

次にランキングではなく、編集部が選んだおすすめの補聴器をご紹介します。最新のものやメガネタイプなどにも注目します。

軽度から中等度難聴の方に

オーディオメーカーのONKYO(オンキヨー)のデジタル補聴器。軽度から中等度難聴の方に対応しています。

左右どちらの耳にもつけることが可能。周りの人からは装着していることが分かりづらい、小型のデザインです。

| 種類 | 耳かけ型 |

|---|---|

| タイプ | 片耳タイプ |

| 難聴レベル | 軽度から中等度 |

| 電源 | 空気電池 |

| 重量 | 約2.2g |

| ハウリング機能 | あり |

| 種類 | 耳かけ型 |

|---|---|

| タイプ | 片耳タイプ |

| 難聴レベル | 軽度から中等度 |

| 電源 | 空気電池 |

| 重量 | 約2.2g |

| ハウリング機能 | あり |

電源スイッチと音量調節がひとつのダイヤルに

ポータブルラジオのように手軽に持ち歩けるポケット型の補聴器で、集会や会話を楽しみたい場面でサッと耳につけて使えます。電源スイッチと音量調節をひとつのダイヤルで管理できるので、機械が苦手な方でもらくに使えるのが魅力です。

電源には単4電池を使用し、1本で約170時間、補聴器を使用することができます。

| 種類 | ポケット型 |

|---|---|

| タイプ | 片耳 |

| 難聴レベル | 軽度~高度初期 |

| 電源 | 単4電池 |

| 重量 | 約60g(電池、イヤホン、コード、耳せん含む) |

| ハウリング機能 | キンキン音抑制 |

| 種類 | ポケット型 |

|---|---|

| タイプ | 片耳 |

| 難聴レベル | 軽度~高度初期 |

| 電源 | 単4電池 |

| 重量 | 約60g(電池、イヤホン、コード、耳せん含む) |

| ハウリング機能 | キンキン音抑制 |

「補聴器」のおすすめ商品の比較一覧表

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 補聴器の売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での補聴器の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

補聴器の購入は一部補助金助成の対象になることも

■障害者総合支援法について

聴力が規定以下の場合、身体障害者に認定され、障害者総合支援法により補聴器購入時に補助が受けられます。認定される規定聴力は高度難聴レベルなので、軽度、中等度の難聴では認定されません。認定の手続き等詳しいことは、お近くの補聴器専門店またはお住まいの自治体の福祉課にお問い合わせください。

また、各市町村によっては、身体障害者手帳の対象とならない聴力程度で、家族等とのコミュニケーションがとりにくい方に対して、補聴器の購入に必要な費用の一部を助成します。というところもあります。

住まいの地域の市町村のホームページなどをご確認ください。

いきなり購入が不安な方はレンタルもおすすめ!

いきなり購入するのは不安だなという人は、補聴器の専門ショップなどで、実際に試してみたい補聴器をレンタルすることもできます。レンタル期間中は自宅でいつもと同じ生活をしながら、聞こえ方や使い方などをじっくりお試しいただけます。レンタル期間内の補聴器の調整は専門店で受付してくれるところもあります。

レンタル期間が終了後、気に入れば購入していただくこともできるので、専門店でご相談してみてください。

また、アルコール消毒や殺菌がきちんとされているか、サイト内に記載があるレンタル業者にしましょう。

そのほかの関連する記事はこちら

まずは受診して相談を

耳の聞こえがおかしいな?と感じたら、まずは耳鼻咽喉科を受診して、どの程度聞こえているのかをきちんと確認しておきましょう。そうすることで自分に必要な機能が備わった補聴器を選びやすくなります。

補聴器選びは、購入前の確認が肝心です。集音性、使いやすさ、各種機能などをしっかりチェックして、「使って良かった」と思える日常がおくれるよう、ぴったり合う補聴器を見つけてくださいね。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。