インターホン・ドアホンの種類・タイプ

インターホンは大別して「音声タイプ」「液晶モニターつきタイプ」のふたつに分かれます。

音声タイプであれば価格を抑えることができますし、モニターつきであれば誰がたずねてきたかを確認することができます。インターホンをつける際に優先したい項目に合わせて選択するといいでしょう。それぞれの特徴について、説明していきます。

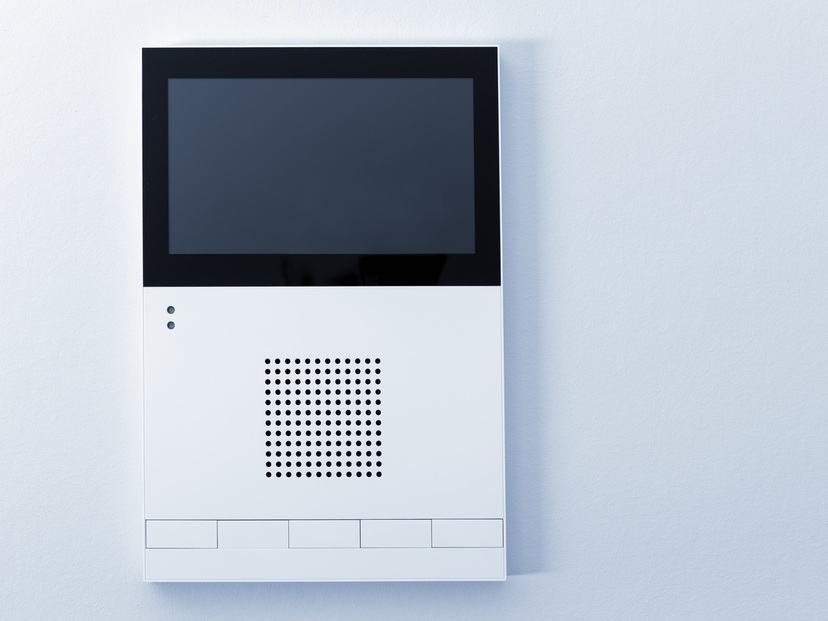

▼モニター付きタイプ:画面に相手の顔が映るタイプ

地域によっては不審者や飛び込み営業など、思いもよらない来訪者があるケースもあります。日々に不安を抱えている方、防犯対策を考えている方には、カメラ機能つきの子機を外に設置する、モニタータイプのインターホンがおすすめです。

受話器設置モデルと、ハンズフリーモデルがあり、映像のほとんどはカラーです。なかにはSDカード保存可能なものもあり。こちらのモデルも人気です。

▼音声タイプ:声だけ対応するタイプ

価格を重視して、インターホンとしてのシンプルな機能だけあればいいという方なら、音声タイプがおすすめです。

音声タイプは、呼び出し機能と通話機能だけのドアホンなので、誰でも使いやすい利点があります。こちらも、受話器タイプとハンズフリータイプがあるため、決まった場所に置いておきたいか、持ち歩きたいか、ライフスタイルにあわせて選択しましょう。モニター・録画機能がないため、設置もかんたんですし、リーズナブルに購入できます。

インターホンの選び方

それでは、インターホンの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記のとおり。

【1】工事が必要かどうか

【2】通話の仕方

【3】付属機能

上記の3つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】工事が必要かどうかチェック

インターホンには配線工事が必要な商品と不要な商品があります。ご自身で取り換えを考えている場合は、電源に配線工事の必要のないワイヤレスタイプを選びましょう。ワイヤレスタイプは手軽というメリットとともに、通信トラブルが起きやすいというデメリットもありますが、その点を解消する技術も進んできています。

子機のみワイヤレスで、親機は有線というインターホンもあるので、取りつけ方法はよく確認してから購入してください。また、故障などによりインターホンの買い替えを考えている方は、現状の配線状況をよく確認してから選ぶことをおすすめします。

【2】通話の仕方をチェック

インターホンの通話の種類には、一般的な家庭用のドアホンとしてよく使われる一方通行の親子式インターホンと、キッチンとお風呂、2階と1階などをお互いにつなぐための相互式インターホンがあります。

親子式インターホン

親子式インターホンは屋外に取りつけたインターホンでピンポーンと押すと屋内に取りつけたインターホンにつながり通話することができます。

しかし屋内側から屋外側を呼び出すことはできないため、外からしか呼び出しができないタイプになります。

相互式インターホン

複数の部屋でお互いに通話したい場合には、通話したい部屋を相互に呼び出すことができる相互式インターホンを使用します。

2世帯住宅や介護などで離れた部屋を家族間で通話をしたい世帯には、親子式と相互式を組み合わせた複合式インターホンを選ぶのもいいでしょう。

【3】付属機能をチェック

録画機能やスマホとの連携機能がついているインターホンもあります。

防犯意識が高まっている昨今では、インターホンはライフスタイルにあわせた便利な機能がいろいろ考えられていますので、お店や通販サイトでじっくりと見てみることが大切です。ここではその一例をご紹介します。

録画機能|セキュリティが心配な方におすすめ

モニター+セキュリティ機能がついているインターホンです。

窓やドアにセンサーを取りつけることで、不審者の侵入や異常が起こった際に通報してくれる機能を搭載しています。なかにはスマートフォンと連携でき、外出時にも瞬時に様子を確認することができるモデルもあります。録画機能もあり、SDカードに保存もできるので、自宅のセキュリティを強化しておきたい方は検討する価値ありです。

スマホ連動機能|どこからでも対応できる

スマホのアプリと連動して、来客を確認できるインターホンもあります。スマホを持っていれば、家庭内のどこにいても来客を確認し、対応できます。

また、防犯カメラのような機能を搭載しているものもあり、カメラのまえで動きを感知すると、外出先でもスマホにお知らせしてくれるので便利です。お年寄りや子どものみの留守番時にも心配はいりません。

LEDライト|夜の訪問者の顔が見えるから安心

昼間は仕事に出かけていて、夜に配達を受け取る方もいるでしょう。夜、インターホンが呼び出されてモニターを確認しても、暗くて見えない、といったことがあります。とくに冬場などは夕方ごろには真っ暗になります。LEDがついているタイプも販売されているので、夜の訪問者が多い方や不安な方はぜひ検討してください。

ハンズフリー|手間いらずでラクちん

インターホンには話を聞くときや自分が話すときにボタンを切り替えて使用しなければいけないタイプがあります。

機械操作に不慣れな方やスムーズに応答をしたい方には不便ですので、購入を検討しているインターホンが、ハンズフリータイプかどうかの確認もしっかり行いましょう。ハンズフリーは、親機の通話ボタンを一度押すだけで会話ができるので、作業をしながらでも受け答えが可能という利点もあります。

エキスパートのアドバイス

使用用途を考えてから選ぼう!

インターホンを選ぶ際は、まず使用用途・住環境・家族構成を考えてから選ぶのがおすすめです。

ファミリー世帯・2世帯住宅にお住まいの方であれば、子機が増設できるタイプや子機間で通話ができるものが便利だと思いますし、女性やお年寄りのひとり暮らしの方であれば、防犯性の高い商品を。

また、メーカーによってはセキュリティ商品と連動できる商品もあります。大がかりな工事が不要なので、コストを抑えられます。

インターホン・ドアホンおすすめ|モニター付き

まずは、モニター付きタイプのおすすめ商品を紹介します。ぜひ、参考にしてくださいね。

3.5型液晶で来客の顔もくっきり見える

自動録画・保存機能をそなえたテレビドアホンです。外出時に来訪があっても、帰宅後にモニターから確認できるため、外出の多い方の日々の生活を助けてくれます。

また、1軒家であれば2階がある家も多いでしょう。こちらは増設モニター対応式なので、2階でも来客応対や室内通話が可能です。自室が2階で、テレワークをしている方にとっても便利です。

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 液晶モニター | 3.5型カラー液晶ディスプレイ |

|---|---|

| タイプ | 直結式 |

| 録画機能 | ○ |

| Wi-Fi対応 | - |

| 配線工事 | 必要 |

| 液晶モニター | 3.5型カラー液晶ディスプレイ |

|---|---|

| タイプ | 直結式 |

| 録画機能 | ○ |

| Wi-Fi対応 | - |

| 配線工事 | 必要 |

家庭内のどこにいても来客者を確認

これまで、ベランダで洗濯物を干していたり、家事をしている時にインターホンの音に気がつかなかったり、作業を止めて対応しなければいけなかったりしたことはありませんか?

こちらのインターホンは、親機が固定設置ではなくワイヤレスの仕様になっているので、家庭内のどこにいても来訪者を確認することができます。配線工事が不要なのもうれしいですね。

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 液晶モニター | 2.4インチ |

|---|---|

| タイプ | 親子式 |

| 録画機能 | ○ |

| Wi-Fi対応 | ‐ |

| 配線工事 | 不要 |

| 液晶モニター | 2.4インチ |

|---|---|

| タイプ | 親子式 |

| 録画機能 | ○ |

| Wi-Fi対応 | ‐ |

| 配線工事 | 不要 |

外出中でもスマホで確認できる!

3ステップでスマホと簡単に接続して利用できるアイテム。上下左右150°のカメラ視野角で、外出中でも訪問者の姿をしっかり確認でき、録画にも対応しています。

充電に対応するバッテリーが電源になっており、配線工事も不要。穴あけ不要の取り付け台も付属するので、壁を傷つけずに設置できるのも魅力です。

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 液晶モニター | - |

|---|---|

| タイプ | - |

| 録画機能 | 〇 |

| Wi-Fi対応 | 〇 |

| 配線工事 | 不要 |

| 液晶モニター | - |

|---|---|

| タイプ | - |

| 録画機能 | 〇 |

| Wi-Fi対応 | 〇 |

| 配線工事 | 不要 |

手軽に取り替え可能なモニターつき

手軽に取り換え可能なワイヤレスインターホンのデメリットと言えば、真っ先に思いつくのが通信障害です。そんな不安を解消するため、このインターホンには無線通信のDECTという方式が採用されており、混信の心配がありません。

高性能のインターホンを、ご自身でかんたんに取りつけ可能なところもうれしいポイントです。ポータブルモニター子機をあと2台増設できるので、3階建て住宅の各階にも手軽に設置することができます。

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 液晶モニター | 親機:3.5インチ / 子機:2.4インチ |

|---|---|

| タイプ | - |

| 録画機能 | ○ |

| Wi-Fi対応 | ‐ |

| 配線工事 | 不要 |

| 液晶モニター | 親機:3.5インチ / 子機:2.4インチ |

|---|---|

| タイプ | - |

| 録画機能 | ○ |

| Wi-Fi対応 | ‐ |

| 配線工事 | 不要 |

かんたん取りつけ&便利なインターホン

配線工事がいらない、ワイヤレス対応のインターホンです。

ハンズフリー通話も可能で、子機も軽くてコンパクト。料理に洗濯、掃除など、いそがしく家事をしながらでも訪問に対応できる使い勝手のいい商品です。

また、録画機能も搭載されているため、もし来訪を見落としても大丈夫。誰が来たかあとから確認できます。

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 液晶モニター | 2.7型カラー液晶ディスプレイ |

|---|---|

| タイプ | 親子式 |

| 録画機能 | ○ |

| Wi-Fi対応 | ○ |

| 配線工事 | 不要 |

| 液晶モニター | 2.7型カラー液晶ディスプレイ |

|---|---|

| タイプ | 親子式 |

| 録画機能 | ○ |

| Wi-Fi対応 | ○ |

| 配線工事 | 不要 |

安心のホームセーフティ機能を搭載

インターホンの機能に、ホームセーフティの機能が加わった商品で、開閉・ドアセンサーと住宅火災警報器がワイヤレスで連動できます。別売りのワイヤレスドアセンサー、住宅火災警報器が増設可能なので、戸建て住宅の防犯を手軽に強化できるうれしい商品です。

ホームセキュリティなどのシステムを導入したいけれど、費用が高くためらっている方も多いでしょう。そこまでお金はかけたくないけれど、防犯を強化したいという方におすすめです。

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 液晶モニター | 親機:3.5インチ / 子機:2.2インチ |

|---|---|

| タイプ | - |

| 録画機能 | ○ |

| Wi-Fi対応 | ‐ |

| 配線工事 | 必要 |

| 液晶モニター | 親機:3.5インチ / 子機:2.2インチ |

|---|---|

| タイプ | - |

| 録画機能 | ○ |

| Wi-Fi対応 | ‐ |

| 配線工事 | 必要 |

インターホン・ドアホンおすすめ|音声のみ

続いては、音・音声のみタイプのおすすめ商品を紹介します。ぜひ参考にしてくださいね。

工事不要! 音声のみのドアホン

工事不要で簡単に取り付けられる乾電池で駆動するドアホン。電池の残量がひと目で分かるインジケーターが付いているのも嬉しいですね。

モニターはなく、音声のみに対応する受話器式の製品なので、扱いやすくリーズナブルなのも取り入れやすいポイント!

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 液晶モニター | - |

|---|---|

| タイプ | 親子式 |

| 録画機能 | - |

| Wi-Fi対応 | - |

| 配線工事 | 不要 |

| 液晶モニター | - |

|---|---|

| タイプ | 親子式 |

| 録画機能 | - |

| Wi-Fi対応 | - |

| 配線工事 | 不要 |

かわいらしいデザインのパワフルチャイム

丸いフォルムがかわいらしい、音声タイプのインターホンです。取りつけ工事も不要で、呼び出し側はコンセントにさすだけ、応答側は電池式なので、机のうえや壁など、どこにでも設置することができます。

ベルごとに信号を区分することができるので、それぞれ異なるベル音・音量に調節することができます。外から中というよりは、たとえば二世帯住宅や、会社などで部屋の外から中の人に知らせたい時に適しています。

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 液晶モニター | - |

|---|---|

| タイプ | 相互式 |

| 録画機能 | - |

| Wi-Fi対応 | - |

| 配線工事 | 不要 |

| 液晶モニター | - |

|---|---|

| タイプ | 相互式 |

| 録画機能 | - |

| Wi-Fi対応 | - |

| 配線工事 | 不要 |

各個室の専用インターホンとして

通常のインターホンは玄関子機から室内の子機は呼び出せませんが、こちらは子機どうしでの通話ができる複合式インターホンです。

室内子機が最大3台、玄関子機最大1台まで接続でき、各居室に設置することも可能。高齢者の方にも見やすい着信ランプ・大きいボタンという点も特徴です。

介護などでの呼び出し、個室の部屋にいるお子さまへの声かけなどに便利。

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 液晶モニター | なし |

|---|---|

| タイプ | 複合式 |

| 録画機能 | ‐ |

| Wi-Fi対応 | ‐ |

| 配線工事 | 不要 |

| 液晶モニター | なし |

|---|---|

| タイプ | 複合式 |

| 録画機能 | ‐ |

| Wi-Fi対応 | ‐ |

| 配線工事 | 不要 |

屋内で相互通話が可能なインターホン

呼び出しのみ、応答のみの屋内インターホンも多いなか、こちらの商品は互いに通話をすることができるのが特徴です。

つまり、ものをたくさん用意したり、管理する必要がないということ。4つまでリンクが可能なので、二世帯住宅なら二台ずつで使い分けたり、寝室とリビングとキッチンと玄関など、用途やシーンに合わせて置いてみたりと、柔軟に使い分けられます。

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 液晶モニター | - |

|---|---|

| タイプ | 相互式 |

| 録画機能 | - |

| Wi-Fi対応 | - |

| 配線工事 | - |

| 液晶モニター | - |

|---|---|

| タイプ | 相互式 |

| 録画機能 | - |

| Wi-Fi対応 | - |

| 配線工事 | - |

かわいらしいデザインのパワフルチャイム

丸いフォルムがかわいらしい、音声タイプのインターホンです。

その特徴は、送信機・受信機は20台まで増設が可能であること。取りつけ工事も不要で、呼び出し側はコンセントにさすだけ、応答側は電池式なので、机のうえや壁など、どこにでも設置することができます。

外からなか、というよりは、たとえば二世帯住宅や介護施設、飲食店など、複数の部屋間で連絡をとる際にチカラを発揮します。

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格

| 液晶モニター | - |

|---|---|

| タイプ | 相互式 |

| 録画機能 | - |

| Wi-Fi対応 | ○ |

| 配線工事 | 不要 |

| 液晶モニター | - |

|---|---|

| タイプ | 相互式 |

| 録画機能 | - |

| Wi-Fi対応 | ○ |

| 配線工事 | 不要 |

おすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 液晶モニター | タイプ | 録画機能 | Wi-Fi対応 | 配線工事 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Panasonic(パナソニック)『テレビドアホン(VL-SE30XL)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

3.5型液晶で来客の顔もくっきり見える | 3.5型カラー液晶ディスプレイ | 直結式 | ○ | - | 必要 |

| アイホン『ワイヤレステレビドアホン(WL-11)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

家庭内のどこにいても来客者を確認 | 2.4インチ | 親子式 | ○ | ‐ | 不要 |

| Amazon(アマゾン)『Ring Doorbell Plus』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

外出中でもスマホで確認できる! | - | - | 〇 | 〇 | 不要 |

| ELPA(エルパ)『ワイヤレステレビドアホン(DHS-TMP2320)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

手軽に取り替え可能なモニターつき | 親機:3.5インチ / 子機:2.4インチ | - | ○ | ‐ | 不要 |

| Panasonic(パナソニック)『ワイヤレステレビドアホン(VS-SGE20LA)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

かんたん取りつけ&便利なインターホン | 2.7型カラー液晶ディスプレイ | 親子式 | ○ | ○ | 不要 |

| Panasonic(パナソニック)『テレビドアホン(VL-SWE210KLA)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

安心のホームセーフティ機能を搭載 | 親機:3.5インチ / 子機:2.2インチ | - | ○ | ‐ | 必要 |

| アイホン『デミトーク(TCS-MHP)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

工事不要! 音声のみのドアホン | - | 親子式 | - | - | 不要 |

| ボナスウェ『ワイヤレスチャイム』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

かわいらしいデザインのパワフルチャイム | - | 相互式 | - | - | 不要 |

| DXアンテナ『ワイヤレスインターホン 親機・室内子機セット(WEWA2S)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

各個室の専用インターホンとして | なし | 複合式 | ‐ | ‐ | 不要 |

| ELPA(エルパ)『DECTワイヤレスインターホン(WIP-5150SET)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

屋内で相互通話が可能なインターホン | - | 相互式 | - | - | - |

| Secrui『ワイヤレスチャイム』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月17日時点 での税込価格 |

かわいらしいデザインのパワフルチャイム | - | 相互式 | - | ○ | 不要 |

各通販サイトのランキングを見る インターホン・ドアホンの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのインターホン・ドアホンの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

生活の仕方に合わせて選ぼう!

いかがでしたでしょうか。ひとくちにインターホンといっても、セキュリティ、相互通話、ワイヤレス……など、さまざまなタイプや機能があることを紹介してきました。

ひとり暮らしや二世帯住宅、さらにはどういう生活をしているかによっても、選ぶインターホンは変わってきます。

配線工事が必要な商品の場合は、電気施工を行なってくれる工務店や電気店に依頼しましょう。電気工事士の資格があれば自分で行なうことも可能です。

今回の記事で、自分に必要なインターホンの種類や情報の整理のお手伝いができればなによりです。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。