| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | タイプ | サイズ展開 | 本体重量 | 使用高さ制限 | 耐圧 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平安伸銅『突ぱり耐震ポール(REQ-65)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

押圧試験実施済み、5サイズ展開でこまかくフィット | 突っ張り棒 | 超ミニ、ミニ、S、L、LL | LL:1.35kg | 超ミニ:220~270、ミニ:270~350、S:350~500、L:500~750、LL:650〜1,000(mm) | 200kg |

| アイリスオーヤマ『家具転倒防止伸縮棒L(SP-70W)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

耐圧150kgでガッチリ固定! | 突っ張り棒タイプ | SSS、SS、S、M、L、Hサイズ | 1485g | 120cm | 150kg |

| 新工精機『家具転倒防止 ふんばりくんZ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

ハンドルを回してかんたんに固定できるジャッキ型 | ジャッキタイプ | 幅60×奥行252mm | 0.998kg | 100〜200mm | 800kg |

| カインズ『転倒防止 家具固定ポール S』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

耐圧200kgで家具を強力に固定 | 突っ張り棒タイプ | ミニ、S、LL | -- | 50cm | 200kg |

| 東京都葛飾福祉工場『マグニチュード7』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

鋼鉄製で強度抜群! 家具をキズつけず固定 | 突っ張り棒 | ML-35・ML-50・ML-80・ML-110の4種 | 910g | 家具から天井までの高さ:350~500mm | - |

| 浅香工業『金象印 耐震用木製つっぱりポール』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

家具調の木製デザインで耐圧性能は300kg | 突っ張り棒 | SS、S、M、L | - | SS:250~370、S:350~470、M:450~570、L:550~670(mm) | 300kg |

| Pearl’s『穴を開けずに家具転倒防止』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

穴あけ不要で家具を壁に固定可能 | 粘着ゲルタイプ | 壁面側7cm×7cm、家具固定側5.5cm×7cm | ‐ | ‐ | ‐ |

| 不二ラテックス『L型固定式 不動王』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

簡単! 貼るだけ! | 粘着ゲルタイプ | - | 40g | 212cmまで | 115kg |

| アイディールブレーン『ガムロック NewBB』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

ジェル材が力を吸収分散、どこでも貼れる粘着タイプ | 粘着ゲルタイプ | - | - | - | 300kg(2個使用時) |

| SANWA SUPPLY(サンワサプライ)『テレビ 転倒防止ベルト ランプ式(100-PL023)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

テレビの転倒を防ぐベルトを利用しよう | ベルトタイプ | 約480~1270mm | -- | -- | 45kg |

| ニトムズ『家具転倒防止安定板 ふんばる君』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

家具のサイズに合わせて切って使える敷物タイプ | シートタイプ | 60(長さ600mm)、90(長さ90mm)、120(長さ1,200mm) | - | - | - |

| デビカ『たおれストッパー 100mm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

家具の下に挟むだけで滑り出しを防ぐストッパー | ストッパータイプ | - | 0.08kg(包装資材含む) | - | - |

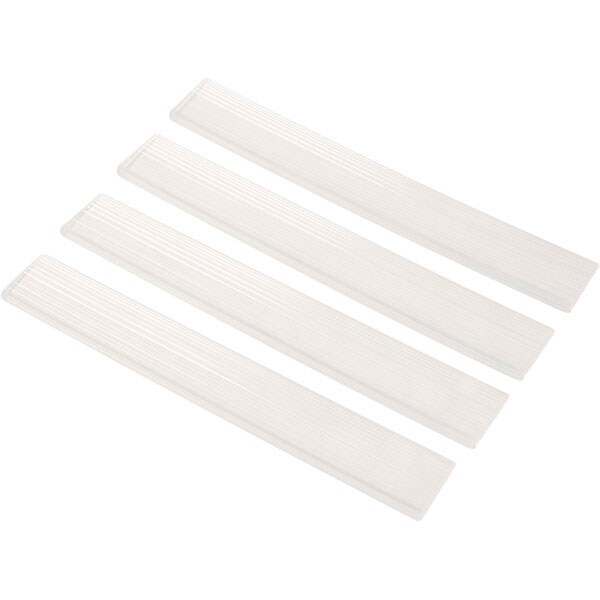

| NITORI(ニトリ)『転倒防止プレート(8750069)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

家具の下に敷いても目立ちにくいクリアカラー | プレートタイプ | 幅30×奥行4.5×高さ1cm | 約50g | -- | -- |

家具転倒防止器具の選び方 防災ファシリテーターに聞きました

日本は世界的にみても地震が多い国です。家具の転倒防止は、地震対策のひとつとして有効。阪神・淡路大震災のときの調査では、建物のなかで負傷した人の約半数が、家具の倒壊や落下によるものだったという結果が出ています。

防災ファシリテーター・南部優子さんに、家具の転倒防止用品を選ぶときのポイントを教えてもらいました。

【1】耐圧性能

【2】特殊な工具不要でかんたんに設置できるか

【3】家具とサイズや見た目がマッチするか

【4】耐震マットシートと突っ張りタイプの合わせ技

上記のポイントをおさえることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】突っ張って支えるタイプは「耐圧性能」を確認 公的機関試験済みで、耐圧数値を公表しているものを

家具と天井とをポールで突っ張って支えるタイプの場合、「耐圧性能」を確認することが大切。公的機関で試験済みのものや、耐圧の数値を明記しているものを選ぶと安心です。

なお、突っ張るタイプは、縦方向の力には強いですが、接する部分が点に近いと摩擦力が少ないため、横からの力にはそれほど強くありません。

家具側・天井側ともに、器具との接地面積が広いほど力が安定し、縦揺れ・横揺れの両方に強くなります。設置する場所は、必ず家具に対して左右対称になるようにし、圧力が均等にかかるように設置しましょう。

【2】特殊な工具いらずでかんたんに設置できる器具を選ぶ 接着タイプは事前に目立たない場所でテストを

特殊な工具を使う必要があると、つい設置がおっくうになってしまいますよね。また、むずかしい取りつけ方だと、耐震性能が上がらないかもしれません。

ハンドルやネジを回す、シートを貼るなど、日頃からよくやるかんたんな動作で調整でき、固定できるタイプのものを選びましょう。

なお、接着タイプの場合は、「きれいにはがせる」とうたっているものでも、壁紙や天井の素材によって跡が残ったりはがれてしまったりすることがあります。

家具の底面や隅のほうなど、できるだけ目立たないところで使うようにするとよいでしょう。

そのほか、家具の下に差し込んで使うタイプのものもあります。家具の手前に差し込み、高さをつけることで壁にもたれかけた状態をつくり、地震が発生したときの揺れで家具が手前へ倒れ込むのを防ぐ器具です。

差し込むだけのかんたんな作業なので、ほかの器具と併用して固定の強度をあげるとよいでしょう。

【3】家具とサイズや見た目がマッチする器具を選ぶ

耐震器具ですから、家具と天井面までの高さにあわせて強度をたもつことが重要です。このため、サイズ展開が幅広いものを選んでおくと調整しやすくおすすめです。

なお、耐圧や吸収性などの安全面の機能が最優先となるのは間違いないですが、お部屋の家具はいつも目に入ってくるものですので、デザイン的に家具となじむもののほうがよいのも確かです。

性能的によく似たものであれば、家具の色味にあったものを選ぶと、部屋になじみやすくなります。また、耐震器具のなかには収納ボックス兼用の多機能タイプもあります。

家具としての見た目や機能を損なわず、固定器具も目立たないため、むき出しの器具を設置するのに抵抗がある人は、家具となじみやすい多機能タイプを検討してみるのもよいでしょう。

【4】転倒防止器具を組みあわせて大きな揺れへの対策を 耐震マットシートと突っ張りタイプの合わせ技を

家具と天井や壁の間を固定する器具だけでは、震度6強や震度7といった大きな揺れになった場合、家具を支えきれなくなる可能性もあります。

とくに重い家具の場合は、補強する耐震グッズとして、マットやシートタイプをじょうずに活用した「合わせ技」がおすすめ。

マットやシートタイプを家具の下に敷き、家具の上と天井を突っ張り棒タイプで固定すると、L型金具を使用した場合と同じくらいの強度を出せるともいわれています。

うえに重い家具をのせても大丈夫なように、耐荷重が100kg以上、耐震が震度7など、具体的な数字が表記されている場合は、数字が大きいものを選ぶといいですね。

マットやシートは、ゲルなどの素材がもつ粘着力を活かして地震の震動を吸収します。このため、家具や床にぴったりとくっつくことが重要。

重い家具を支えるには、できるだけ底面を広く、安定的に支える必要がありますので、大きなもの、厚みのあるものを選ぶとよいでしょう。

なお、マットやシートはどうしても経年劣化がすすみます。重い家具の場合は差し替えも力仕事ですし、できるだけ耐久年数が長いものを選ぶことをおすすめします。

定期的に使用年数をチェックして、早めに取り替えるようにしましょう。

複数の防災器具を組み合わせて総合的に防災対策を 防災ファシリテーターからのアドバイス

壁や柱に耐震補強をせずにすませる転倒防止器具は、手軽な反面、本格的な耐震対策と比べると、どうしても強度が下がります。

そもそもの話にはなりますが、あまり背の高い家具は置かないとか、重いものを上のほうに置かないというような暮らし方を変えていく工夫も大切です。

また、家具が転倒しない場合でも、引き出しが飛び出したり、扉が開いてなかのものが落ちたり、ガラスが割れたりという被害も考えられます。引き出しや扉のストッパー、ガラス飛散防止フィルムなどを組み合わせ、部屋のなかでのケガを少しでも減らすように対策することをおすすめします。

【ユーザーが選んだ】イチオシ5選 みんなに人気な家具の転倒防止グッズはこれ

ここからは、家具の転倒防止グッズを買ったユーザーがイチオシの商品を紹介。5点満点で「コスパ」「使いやすさ」「安全性」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事後半にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

寝室にあるタンスに設置中

寝室に置いているタンスが地震で倒れたらどうしよう……と、心配でこちらを購入しました。地震はまだきていませんが、こちらを設置したことで少しは耐震性が高まっていると思います。定期的に付け直し、強度をチェックしておくと安心です。(T.K.さん/女性/34歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 安全性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 安全性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者

固定力抜群の便利グッズ

とても簡単に設置できました。本棚やキャビネット、テレビ台や食器棚もしっかり固定できているので安心感があります。見た目もシンプルでインテリアの邪魔にならないのがうれしいポイント。価格も手頃なので満足しています。(T.K.さん/男性/55歳/自営業)

※各社通販サイトの 2024年11月13日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 安全性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 安全性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

実際に地震がおきてもビクともしなかった!

震災後に行った防災活動の取り組みで、メーカーから直接説明してもらった商品です。実際に効果を確認できて、納得して購入しました。震度5ぐらいであれば全然動かなかったので、本当にすごいものだと実感しています。(M.N.さん/女性/44歳/事務職)

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 安全性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 安全性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

マットなブラックカラーがおしゃれ

冷蔵庫の転倒防止に使用しています。工具不要で取り付けも簡単。耐震性も高く、冷蔵庫を激しく動かしても全く動かなかったので安心。ポールの色が黒なのでデザイン性も良く、インテリアにも馴染んでいます。(N.O.さん/女性/42歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 安全性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 安全性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者

いざという時の備えになる

地震に備えて購入し、家じゅうの家具に貼り付けました。大きさに合わせてカットできるので、どんな家具でも使えます。家具の重さで跡が付くことを防ぐこともできるので、一石二鳥! クッションフロアなので重宝しています。(Y.T.さん/女性/37歳/フリーランス)

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 安全性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 安全性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

家具転倒防止器具おすすめ6選|突っ張り棒タイプ 家具と天井を固定

食器棚や本棚など背の高い家具と、天井を突っ張り棒で接続するのがこちら。公的機関による試験をクリアしたものや、耐圧性能を記したものを選ぶようにしましょう。

押圧試験実施済み、5サイズ展開でこまかくフィット

突っ張り棒を発案した平安伸銅による突っ張り耐震ポールです。老舗(しにせ)メーカーが手掛けるだけあって、性能も取りつけ方のノウハウもしっかりしています。いつもの突っ張り棒と同じように、フィットさせたい長さより少しだけ余分に伸ばしたポールを縮めて押し込むだけでOK。

耐圧性能は、公的機関で押圧試験を実施しており、耐圧200kgを確保しています。サイズ展開は、超ミニ、ミニ、S、L、LLの5種類とバリエーションが多く、22~100cmまでとさまざまな空間に対応できます。いろいろな高さの家具が並んでいるお部屋で、統一した固定器具を用いたい場合におすすめです。

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| タイプ | 突っ張り棒 |

|---|---|

| サイズ展開 | 超ミニ、ミニ、S、L、LL |

| 本体重量 | LL:1.35kg |

| 使用高さ制限 | 超ミニ:220~270、ミニ:270~350、S:350~500、L:500~750、LL:650〜1,000(mm) |

| 耐圧 | 200kg |

| タイプ | 突っ張り棒 |

|---|---|

| サイズ展開 | 超ミニ、ミニ、S、L、LL |

| 本体重量 | LL:1.35kg |

| 使用高さ制限 | 超ミニ:220~270、ミニ:270~350、S:350~500、L:500~750、LL:650〜1,000(mm) |

| 耐圧 | 200kg |

マイナビおすすめナビ編集部

強力なH型構造で地震の際にも家財をしっかり固定させてくれるアイテム。工具不要で女性でも簡単に組み立て、設置が可能です。家具を傷つけにくい発泡ポリエチレン素材使用で、大切な家財をがっちりガードしてくれます。

耐圧150kgでガッチリ固定!

家具の天板部分と天井をガッチリと固定する突っ張り棒。接地面は、発砲ポリエチレン素材を使用しており、家具に傷がつく心配もありません。

工具を使わずに取り付けられるのも嬉しいポイント。150kgの耐圧性能かつ、2本セットなので、重量のあるタンスなどにももってこいです。

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| タイプ | 突っ張り棒タイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | SSS、SS、S、M、L、Hサイズ |

| 本体重量 | 1485g |

| 使用高さ制限 | 120cm |

| 耐圧 | 150kg |

| タイプ | 突っ張り棒タイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | SSS、SS、S、M、L、Hサイズ |

| 本体重量 | 1485g |

| 使用高さ制限 | 120cm |

| 耐圧 | 150kg |

ハンドルを回してかんたんに固定できるジャッキ型

10~20cmのすき間にしっかりと入り込むジャッキタイプです。接地面が広めで安定しており、耐圧も800kgと、かなりの高性能。

固定の調整はハンドルを回すだけなので、誰でもかんたんに設置できます。色もオフホワイトで、白い家具とよくなじむデザイン。すき間はわずかだけれど、安全性をより高めたい、重い書籍や書類が入っているキャビネットや食器棚などの固定器具としておすすめです。

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| タイプ | ジャッキタイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | 幅60×奥行252mm |

| 本体重量 | 0.998kg |

| 使用高さ制限 | 100〜200mm |

| 耐圧 | 800kg |

| タイプ | ジャッキタイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | 幅60×奥行252mm |

| 本体重量 | 0.998kg |

| 使用高さ制限 | 100〜200mm |

| 耐圧 | 800kg |

マイナビおすすめナビ編集部

ホームセンターでおなじみカインズの転倒防止器具。工具なしで簡単に取り付けが可能です。高さ35-50cmと、幅広いサイズにも調整可能です。圧着固定なので、家具や天井を傷つける心配もありません。

耐圧200kgで家具を強力に固定

ネジや釘を必要としないで取り付けられる突っ張り棒です。接地面は大判のすべり止めがついており、横揺れにも対応してくれます。

耐圧200kgで安心感も申し分ないです。最大50cmまでしか伸びないタイプなので、背の高い本棚などに使用するのがおすすめです。サイズ違いで最大100cmまで対応するものもありますよ。

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| タイプ | 突っ張り棒タイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | ミニ、S、LL |

| 本体重量 | -- |

| 使用高さ制限 | 50cm |

| 耐圧 | 200kg |

| タイプ | 突っ張り棒タイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | ミニ、S、LL |

| 本体重量 | -- |

| 使用高さ制限 | 50cm |

| 耐圧 | 200kg |

マイナビおすすめナビ編集部

東京都葛飾福祉工場で作られた家具転倒防止器具。設置も簡単で、家具転倒防止板が付属しており、家具の滑り出しを防ぐことができます。インテリアに馴染みやすいカラーリングも魅力ですね。

鋼鉄製で強度抜群! 家具をキズつけず固定

防災用品を多く作っている東京都葛飾福祉工場の突っ張り棒です。構造力学に基づいたデザインで、長く愛されるロングセラー商品。

鋼鉄製で耐久性・安全性にすぐれ、家具や天井をキズつけずかんたんに取り付けることができます。カラーはアイボリーとブラウンがあるので、部屋のインテリアに合わせて選べますよ。

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| タイプ | 突っ張り棒 |

|---|---|

| サイズ展開 | ML-35・ML-50・ML-80・ML-110の4種 |

| 本体重量 | 910g |

| 使用高さ制限 | 家具から天井までの高さ:350~500mm |

| 耐圧 | - |

| タイプ | 突っ張り棒 |

|---|---|

| サイズ展開 | ML-35・ML-50・ML-80・ML-110の4種 |

| 本体重量 | 910g |

| 使用高さ制限 | 家具から天井までの高さ:350~500mm |

| 耐圧 | - |

家具調の木製デザインで耐圧性能は300kg

家具となじみやすい木製のポールタイプ器具です。色味はやや薄めの木材でできています。木製の家具の上に設置すると、デザイン的に違和感のない仕上がりとなるでしょう。耐圧性能も300kgを確保しており、機能的にも安心です。

サイズは、SS、S、M、Lの4種類があり、25~67cmまでの空間に設置することができます。木目調のタンスなどの家具が多い部屋の固定器具としておすすめです。とくに、年配者のお部屋に設置すると高級感があって喜ばれるかもしれません。

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| タイプ | 突っ張り棒 |

|---|---|

| サイズ展開 | SS、S、M、L |

| 本体重量 | - |

| 使用高さ制限 | SS:250~370、S:350~470、M:450~570、L:550~670(mm) |

| 耐圧 | 300kg |

| タイプ | 突っ張り棒 |

|---|---|

| サイズ展開 | SS、S、M、L |

| 本体重量 | - |

| 使用高さ制限 | SS:250~370、S:350~470、M:450~570、L:550~670(mm) |

| 耐圧 | 300kg |

家具転倒防止器具おすすめ4選|接着タイプ 家具と壁を固定

金具や粘着シールなどを使って、家具と壁を固定する接着タイプ。倒れにくさは高いですが、家具や壁に穴が空いたり、粘着成分がうまくはがれなかったりと、跡に残ってしまうことが多いのがデメリットです。ただ、跡残りしにくいタイプもあるのでチェックしてみましょう。

穴あけ不要で家具を壁に固定可能

地震で本棚や食器棚の家具が転倒すると、その下敷きになりケガをしてしまったり、挟まれて動けなくなってしまうケースがあります。穴あけや取り付け工具が不要なので、簡単に壁に固定可能です。

インテリアの邪魔になりにくいシンプルなデザインながら、強力なジェルマットでしっかり固定してくれるため、万が一、小さなお子さんが家具に乗ってしまっても家具が倒れる心配がありません。

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| タイプ | 粘着ゲルタイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | 壁面側7cm×7cm、家具固定側5.5cm×7cm |

| 本体重量 | ‐ |

| 使用高さ制限 | ‐ |

| 耐圧 | ‐ |

| タイプ | 粘着ゲルタイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | 壁面側7cm×7cm、家具固定側5.5cm×7cm |

| 本体重量 | ‐ |

| 使用高さ制限 | ‐ |

| 耐圧 | ‐ |

簡単! 貼るだけ!

不二ラテックスの「不動王」シリーズです。L字型のほか、T字型やキャスターストッパー、パソコン用の耐震シートなど、幅広い商品を展開しています。

こちらのL字型は、タンスや小物家具などの対策におすすめ。特殊素材が揺れを吸収してくれます。取り付けは粘着剤を貼るだけでかんたん、家具や壁をキズつけないのがうれしいですね。

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| タイプ | 粘着ゲルタイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | - |

| 本体重量 | 40g |

| 使用高さ制限 | 212cmまで |

| 耐圧 | 115kg |

| タイプ | 粘着ゲルタイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | - |

| 本体重量 | 40g |

| 使用高さ制限 | 212cmまで |

| 耐圧 | 115kg |

ジェル材が力を吸収分散、どこでも貼れる粘着タイプ

家具と壁に貼りつけてとめる粘着ゲルタイプの器具です。接着面のゲルパッドがやわらかく粘って変形することで、家具や家電、壁への衝撃をネジでの固定と比べ約4分の1まで減らし、力を面全体へ分散します。

どこにでも貼れるので、突っ張ることのできない場所で、家具や大型家電の側面や背面、底面など、いろいろな面でつなぎとめておくのに使えます。

『NewBB』は、300kgの大型家具にも対応可能。(2個使用時)『ガムロック』シリーズは、ほかにもバックルベルト式、40cmの長さのベルト式、高さのある家具用など、いろいろな留め具の形状があり、使いわけできます。突っ張りタイプのポールを設置するのが苦手な人におすすめの器具です。

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| タイプ | 粘着ゲルタイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | - |

| 本体重量 | - |

| 使用高さ制限 | - |

| 耐圧 | 300kg(2個使用時) |

| タイプ | 粘着ゲルタイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | - |

| 本体重量 | - |

| 使用高さ制限 | - |

| 耐圧 | 300kg(2個使用時) |

テレビの転倒を防ぐベルトを利用しよう

テレビの転倒を防ぐためのベルトです。テレビ裏にベルトを装着して、テレビ台に固定するタイプ。厚さ34mmまでのテレビ台の天板に対応しています。

また、壁に固定することもできるので、テレビの設置場所に合わせて設置できますよ。

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| タイプ | ベルトタイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | 約480~1270mm |

| 本体重量 | -- |

| 使用高さ制限 | -- |

| 耐圧 | 45kg |

| タイプ | ベルトタイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | 約480~1270mm |

| 本体重量 | -- |

| 使用高さ制限 | -- |

| 耐圧 | 45kg |

家具転倒防止器具おすすめ3選|マット・シートタイプ 家具の下に差し込む

家具の手前に差し込むことで傾斜を作り、地震が起きた際、手前に家具が点灯してこないようにするためのものです。床に跡が残りにくく、どこでも使いやすいのが魅力。

家具のサイズに合わせて切って使える敷物タイプ

家具の下に挟み込むことで、揺れによる滑り出しを防ぐシートです。長さのサイズ展開が60cm、90cm、120cmの3種類あり、家具の幅に合わせて切って使うことができます。

半透明なので挟んでいても目立ちにくく、家具の底面全体に敷くことで手前側が約7mm高くなり、後ろの壁に寄りかかった状態になって、揺れても倒れにくくなります。

突っ張り棒タイプやジャッキタイプと組み合わせて使うと強度が上がります。重いタンスなど、前に倒れるのがとくに心配な家具に、ほかの器具と組み合わせてさらにしっかりと固定させる補助具におすすめです。

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| タイプ | シートタイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | 60(長さ600mm)、90(長さ90mm)、120(長さ1,200mm) |

| 本体重量 | - |

| 使用高さ制限 | - |

| 耐圧 | - |

| タイプ | シートタイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | 60(長さ600mm)、90(長さ90mm)、120(長さ1,200mm) |

| 本体重量 | - |

| 使用高さ制限 | - |

| 耐圧 | - |

家具の下に挟むだけで滑り出しを防ぐストッパー

家具の下に差し込んで使うストッパーです。弾力のあるエストラマー素材で、粘着剤はついていませんが振動吸収機能があります。表面にギザギザ加工が施されており、また差し込んだときの高さが14.5mmとやや高めで安定感があります。

この商品も、突っ張り棒タイプやジャッキタイプと組み合わせて使うことで、転倒防止機能を強化することができる手軽な補助器具としておすすめです。

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| タイプ | ストッパータイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | - |

| 本体重量 | 0.08kg(包装資材含む) |

| 使用高さ制限 | - |

| 耐圧 | - |

| タイプ | ストッパータイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | - |

| 本体重量 | 0.08kg(包装資材含む) |

| 使用高さ制限 | - |

| 耐圧 | - |

家具の下に敷いても目立ちにくいクリアカラー

家具の下に敷くことで転倒を防止するプレートタイプのアイテム。サイズは幅30×奥行4.5×高さ1cmですが、家具のサイズに合わせてカットして使用することができます。

クリアカラーなので、家具の下に挟んでも目立ちにくいのもポイント。4枚セットなので、冷蔵庫や本棚などいろんな家具に使えてコスパがいいですよ。

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| タイプ | プレートタイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | 幅30×奥行4.5×高さ1cm |

| 本体重量 | 約50g |

| 使用高さ制限 | -- |

| 耐圧 | -- |

| タイプ | プレートタイプ |

|---|---|

| サイズ展開 | 幅30×奥行4.5×高さ1cm |

| 本体重量 | 約50g |

| 使用高さ制限 | -- |

| 耐圧 | -- |

「家具転倒防止器具」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | タイプ | サイズ展開 | 本体重量 | 使用高さ制限 | 耐圧 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平安伸銅『突ぱり耐震ポール(REQ-65)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

押圧試験実施済み、5サイズ展開でこまかくフィット | 突っ張り棒 | 超ミニ、ミニ、S、L、LL | LL:1.35kg | 超ミニ:220~270、ミニ:270~350、S:350~500、L:500~750、LL:650〜1,000(mm) | 200kg |

| アイリスオーヤマ『家具転倒防止伸縮棒L(SP-70W)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

耐圧150kgでガッチリ固定! | 突っ張り棒タイプ | SSS、SS、S、M、L、Hサイズ | 1485g | 120cm | 150kg |

| 新工精機『家具転倒防止 ふんばりくんZ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

ハンドルを回してかんたんに固定できるジャッキ型 | ジャッキタイプ | 幅60×奥行252mm | 0.998kg | 100〜200mm | 800kg |

| カインズ『転倒防止 家具固定ポール S』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

耐圧200kgで家具を強力に固定 | 突っ張り棒タイプ | ミニ、S、LL | -- | 50cm | 200kg |

| 東京都葛飾福祉工場『マグニチュード7』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

鋼鉄製で強度抜群! 家具をキズつけず固定 | 突っ張り棒 | ML-35・ML-50・ML-80・ML-110の4種 | 910g | 家具から天井までの高さ:350~500mm | - |

| 浅香工業『金象印 耐震用木製つっぱりポール』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

家具調の木製デザインで耐圧性能は300kg | 突っ張り棒 | SS、S、M、L | - | SS:250~370、S:350~470、M:450~570、L:550~670(mm) | 300kg |

| Pearl’s『穴を開けずに家具転倒防止』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

穴あけ不要で家具を壁に固定可能 | 粘着ゲルタイプ | 壁面側7cm×7cm、家具固定側5.5cm×7cm | ‐ | ‐ | ‐ |

| 不二ラテックス『L型固定式 不動王』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

簡単! 貼るだけ! | 粘着ゲルタイプ | - | 40g | 212cmまで | 115kg |

| アイディールブレーン『ガムロック NewBB』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

ジェル材が力を吸収分散、どこでも貼れる粘着タイプ | 粘着ゲルタイプ | - | - | - | 300kg(2個使用時) |

| SANWA SUPPLY(サンワサプライ)『テレビ 転倒防止ベルト ランプ式(100-PL023)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

テレビの転倒を防ぐベルトを利用しよう | ベルトタイプ | 約480~1270mm | -- | -- | 45kg |

| ニトムズ『家具転倒防止安定板 ふんばる君』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

家具のサイズに合わせて切って使える敷物タイプ | シートタイプ | 60(長さ600mm)、90(長さ90mm)、120(長さ1,200mm) | - | - | - |

| デビカ『たおれストッパー 100mm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

家具の下に挟むだけで滑り出しを防ぐストッパー | ストッパータイプ | - | 0.08kg(包装資材含む) | - | - |

| NITORI(ニトリ)『転倒防止プレート(8750069)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

家具の下に敷いても目立ちにくいクリアカラー | プレートタイプ | 幅30×奥行4.5×高さ1cm | 約50g | -- | -- |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 家具転倒防止器具の売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での家具転倒防止器具の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

家具転倒防止器具の上手な使い方 防災ファシリテーターが解説

防災ファシリテーター・南部優子さんに、家具転倒防止器具の使い方のコツを教えてもらいました。

ポール式とマット・ストッパー式器具併用がおすすめ

地震の揺れには2つのタイプがあります。

ひとつは、1995年の阪神・淡路大震災に代表される「直下型地震」で、ドスンと上下に激しく揺れる縦揺れが特徴です。

もうひとつは、2011年の東日本大震災に代表される「海溝型地震」で、大きく長く続く横揺れが特徴です。転倒防止器具も、この2つの揺れを意識し、縦揺れに対する耐圧性、横揺れに対する摩擦や衝撃の吸収性など、合わせ技で耐震性能を上げる必要があります。

最近の住宅事情を考えると、L字金具のように壁に穴を開けて固定するタイプの器具は、賃貸住宅やマンションには向きませんし、木材の持ち家でもパネルの壁は強度が足りません。

そこでおすすめしたいのが、天井と家具を突っ張って支えるポール式器具と、家具の底に敷くマットやストッパー式器具との合わせ技です。

ポール式の縦揺れに対する耐圧、マットやストッパーの横揺れの吸収と、器具のもつ特徴を組み合わせることにより、揺れに強くなります。

ほかの防災グッズもチェック! 【関連記事】

家具転倒防止グッズでもしものときに備えよう

備えあれば患いなし。地震の多い国、日本に住むわたしたちにとって、もしものときの備えは必要です。天井と家具を突っ張って支えるポール式器具と、家具の底に敷くマットやストッパー式器具を併用することで、より安全な対策ができます。

この記事を参考にして、自分の家に合った家具転倒防止グッズを見つけましょう。

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。