LED電球は白熱電球となにが違う? 長持ちでコスパがいいが少し値段が高い

LED電球は、白熱電球とタイプが異なり、それぞれメリットがあります。それぞれの良さを知って自分の買う電球をどちらの電球にするか考えてみましょう。

▼LED電球のメリット

・最大のメリットは長持ちすること

・つけ替えの手間が減る

・電力の消費量が少ないので、ランニングコストがより低い

▼白熱電球のメリット

・電球自体の価格が安い

・温かみのある色で、レトロな雰囲気を醸し出せる

LED電球の選び方 光の色や口金のチェックを忘れずに

家電製品総合アドバイザー・福田光雄さんに取材をして、LED電球の選び方のポイントを教えていただきました。ポイントは下記。

【1】サイズ

【2】光の色

【3】形状

【4】光の強さ

【5】調光器対応モデルか

【6】多機能なスマート電球

上記のポイントを押さえることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】口金のサイズで選ぶ

LED電球は、ほかの電球と同じように、口金のサイズのタイプがあり、サイズが一致しなければ、使用できないので、注意が必要です。

E26|よく使われるサイズ

「E26」サイズのLED電球は、口金の直径が26ミリという意味を持っています。家庭用の電球の口金のサイズとして一般的なもので、幅広いアイテムのラインナップがあり、好みに合わせて選べるのが特徴です。

浴室やトイレなどの小部屋のライトなどでよく使われているので、スペアを共有できるのも大きなメリットのひとつと言えるでしょう。

E17|小型電球にぴったり

「E17」サイズのLED電球は、口金の直径が17ミリの、標準より小さめタイプの電球のソケットで使用します。E26のソケットを取りつけるには大きすぎるというようなコンパクトな場所に取りつけるライトは、E17サイズが使用されるのが特徴です。

白熱電球のミニクリプトン電球はたいていE17サイズですので、ミニクリプトン電球からの置き換えに使うのがE17のLED電球だと覚えておきましょう。

【2】光の色で選ぶ

LED電球にも、ライトの色の種類がいくつかあり、雰囲気に合わせて選択できます。

電球色|落ち着いた雰囲気に

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ

白熱電球のように明るくてあたたかい色のライトになるのが、電球色タイプのLED電球です。やさしいオレンジ色系統のカラーで、部屋を落ち着きのある雰囲気にしてくれる特徴があります。

リビングやダイニングなど、家族で一緒に多くの時間を過ごすような場所のライトに使うとよいでしょう。また、ベッドルームなど、ひとりでリラックスしたりくつろいだりする部屋にも向いている電球タイプです。

昼白色|自然な光の色合いに

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ

自然の光の色のようなライトが昼白色の電球です。イエロー系統のライトで、部屋をとても自然な色合いに照らしてくれます。日がない時間帯でも、自然な明るさに感じられるというメリットもあります。

自然光の色ですから、視力への負担が少なくなり、長時間快適に過ごせるのも大きなポイント。キッチンなどにぴったりのライト色です。

昼光色|勉強向けの集中しやすい部屋に

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ

はっきりと見やすい明るさに照らしてくれるのが、昼光色のライトです。ブルー系統のカラーの光で、集中力を高めるのを助けてくれます。

文字がよりはっきりくっきり認識できるようになるので、読書をしたり、勉強をしたりするのにぴったりです。こまかい作業をするのにも、手先が見やすく集中しやすいので、おすすめできます。

【3】電球の形状で選ぶ

LED電球には、一般的な電球型、ボール型、レフランプなどいろいろな形状のアイテムがあります。形状の違いによって、明るさの度合いや、光を向ける方向などが異なるので、正しくチョイスする必要があります。

現状の電球の置き換えなら、今使っているアイテムと同じ形状のものを選ぶと、同じような雰囲気を得られるでしょう。

【4】光の強さで選ぶ

LED電球の光の強さをチェックするには、ワット数やルーメン表記を確認しましょう。

ワット数は、消費電力をあらわす単位で、ワットが大きければ、出力の大きさにともなって、より明るくなります。LED電球は白熱電球よりも消費電力が少なく済むので、白熱電球のワット数と同じにする必要はありません。

ルーメンは、電球から放出される光の量の単位で、明るさの値です。ワットが大きくてもルーメンが低ければ、明るさが不足するだけでなく、電力もたくさん使ってしまっていることを示します。

【5】調光器対応モデルかをチェック

LED電球には、調光器によってライトの量を調整できるようになっているアイテムがあります。調光器が使えるなら、そのタイミングにちょうどよい量の光にコントロールすることが可能になり、快適であるばかりでなく、無駄に電力を消費してしまうことを避けられます。

調光器に対応していないLED電球でライトの量を調節しようとすると、電球が劣化してしまったり、破損してしまったりするおそれがあり危険です。

【6】多機能なスマート電球もチェック

最近はスマートフォンで光の明るさや色を調節したり、スピーカーを内蔵しているものなど「スマート電球」という多機能なモデルも販売されています。

スマートフォンで操作できるものなら、わざわざスイッチを押しに行かなくても、電気を点けたり消したりすることができて便利。

また、アレクサやなどの音声アシスタントに対応しているものであれば、話しかけるだけで操作ができるものまで。便利なアイテムがたくさん出ているのでぜひチェックしてみてください。

おすすめしたいLED電球メーカー 東芝、パナソニック、アイリスオーヤマを厳選

LED電球を販売しているメーカーを紹介します。

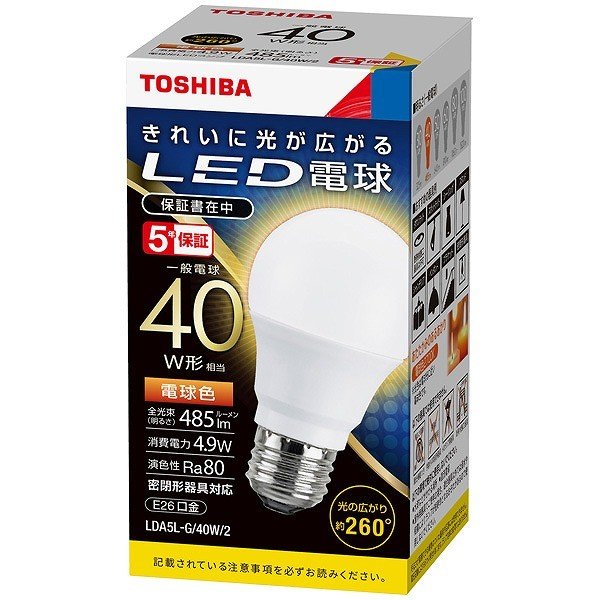

東芝|光がよく広がって部屋を明るく照らせる

東芝のLED電球は、光がよく広がって部屋を明るく照らせるようになる工夫が施されています。白熱電球と異なり、一方向に強い光がでてしまい狭い範囲の場所にだけ光が届くことが多いLED電球を、より明るく光が広がり出るように設計されているのがポイント。

光の放射が広がることで、LED電球にありがちなまぶしさも低減されていて、とても自然で快適な明かりとして使えます。

Panasonic(パナソニック)|幅広いラインナップが魅力

幅広い種類のラインナップで、LED電球のアイテムを展開しているのがパナソニックの特徴です。パッケージに分かりやすい表示がついていて、どんなタイプの部屋がどのような雰囲気のライトになるのかがイメージしやすくなっています。

照明器具がどんな形状をしているかによっても、適したLED電球が異なります。ぴったりな提案をしてくれるパナソニック商品なら、電球にくわしくなくても間違いないチョイスができます。

アイリスオーヤマ|長期間保証で万が一の際も安心

暮らしにやさしく環境にもやさしいLED電球を選びたいなら、アイリスオーヤマがおすすめです。省エネルギー仕様なので、小さな電力でより明るく照らしてくれるように設計されています。

保証も長期間にわたって対応してくれるので、もしものときにも心配なく、家計の負担にならないのがうれしいポイントです。

LED電球のおすすめ20選 消し忘れが防止できる人感センサー搭載や外出先から操作可能など

ここからは、選び方のポイントで解説したことを踏まえて、おすすめできるアイテムをくわしいスペック情報とともに紹介します。

人が通るとセンサーで明かりがつく人感センサーを備える商品です。トイレや玄関など、消し忘れしやすい場所に。屋内専用品です。

消し忘れを防止できる人感センサーつき電球

パナソニックの「NaPiOn(ナピオン)」という高い性能を持った人感センサーを搭載したLED電球です。暗い場所でわずかな微動でもすぐにセンサーが検知し、すぐに点灯し、感知しなくなって60秒後に自動的に消灯します。また、消灯される6秒前に70%の明るさに減光するので、急に光がなくなってしまうということを防げるのもポイント。

玄関などに設置すると、防犯にも役立ってくれます。

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 昼光色 |

| ワット | 7.8W |

| ルーメン | 810lm |

| 調光器対応 | × |

| スマートスピーカー対応 | - |

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 昼光色 |

| ワット | 7.8W |

| ルーメン | 810lm |

| 調光器対応 | × |

| スマートスピーカー対応 | - |

スマホやスマートスピーカーで操作できるLED電球とコントローラーのセットです。同社のLED電球を50個まで操作可能なので家の照明をまるごと置き換えにも。

外出先からでもライトをコントロール

スマートフォンのアプリを使って、自宅のライトをスマートにコントロールできるLED電球です。スマートフォンで、自宅の近くに近づいたことを認識すると、ライトが点くように設定できます。

旅行などで数日外出するというときでも、ライトを点けることで、在宅しているかのように演出することも可能で、すぐれた防犯対策となってくれるのがうれしいポイントです。

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 温白色から昼光色 |

| ワット | 8.5W |

| ルーメン | 800lm |

| 調光器対応 | 〇 |

| スマートスピーカー対応 | 〇 |

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 温白色から昼光色 |

| ワット | 8.5W |

| ルーメン | 800lm |

| 調光器対応 | 〇 |

| スマートスピーカー対応 | 〇 |

LED電球にBluetoothスピーカーを内蔵した商品です。キッチンで音楽を聴きたい、でも水に濡れるのは困るというケースに。

光と音でくつろぎの空間をつくりだすLED電球

Bluetooth対応で、スマートフォンと接続し、電球から音楽を流すことができる新感覚のスピーカーつきLED電球です。くつろぎたいシーンは、やさしい電球色の光とゆったりした音楽がぴったりです。スピーカーのスペックもこだわりがあり、サウンドがこもらずによい音が響き渡るような空気の流れをつくる設計で、クオリティーの高い音楽を楽しめます。

ベッドサイドの明かりやトイレやキッチンに設置して、いつでもリラックスできるようにしてみましょう。

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 電球色 |

| ワット | LED:7.6W、スピーカー:3.0W |

| ルーメン | 485lm |

| 調光器対応 | - |

| スマートスピーカー対応 | - |

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 電球色 |

| ワット | LED:7.6W、スピーカー:3.0W |

| ルーメン | 485lm |

| 調光器対応 | - |

| スマートスピーカー対応 | - |

リモコン付きが便利!

大手家具メーカーのIKEAから販売されている『TRÅDFRI(トロードフリ)』。リモコン付きで遠くから明るさや、色味を変更できます。

最近はリモートワークなどで家で仕事をする方も増えているかと思います。仕事をする場所にリモコンを置いておけば、集中したい時は青みがった色に、休憩したい時にはおちついた夕日のような色に設定してリラックスするなど、気分によってその場で明るさや、色を調節できるのが嬉しいポイント。

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | ウォームからコールドまで3段階の色温度調整が可能 |

| ワット | 11 W |

| ルーメン | 1000 ルーメン |

| 調光器対応 | 〇 |

| スマートスピーカー対応 | |

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | ウォームからコールドまで3段階の色温度調整が可能 |

| ワット | 11 W |

| ルーメン | 1000 ルーメン |

| 調光器対応 | 〇 |

| スマートスピーカー対応 | |

自宅のLED電球を一括でコントロールできる

iPhoneやアンドロイドのアプリを使って、外出先からでも自宅のライトをコントロールできます。また、自宅の複数のLED電球を、グループとして登録すれば、グループごとに一括して操作することも可能。操作がよりかんたんです。

アプリから点灯や消灯をスケジュールとして登録することもでき、消灯時間が近くなれば点滅するなどして、睡眠をきちんととるようにうながしてくれます。

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | - |

| ワット | - |

| ルーメン | - |

| 調光器対応 | 〇 |

| スマートスピーカー対応 | 〇 |

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | - |

| ワット | - |

| ルーメン | - |

| 調光器対応 | 〇 |

| スマートスピーカー対応 | 〇 |

スマートフォンで操作できるLED電球

Amazon AlexaやGoogle Assistantに繋げると、スイッチ操作をスマートフォンや音声操作によって行えるようになるLED電球です。ライトの明るさの調整や色の変更も声で指示できます。

また、タイマー機能がついているので、音声での指示をしなくても、オートマチックで指定した時間に指定した明るさで点灯させたり消灯させたりすることもでき、とてもフレキシブルです。

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 電球色・昼白色対応 |

| ワット | 7.5-8.5W |

| ルーメン | 810lm |

| 調光器対応 | 〇 |

| スマートスピーカー対応 | 〇 |

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 電球色・昼白色対応 |

| ワット | 7.5-8.5W |

| ルーメン | 810lm |

| 調光器対応 | 〇 |

| スマートスピーカー対応 | 〇 |

レトロな雰囲気をたのしめるLED電球

E17の小型ソケット用のLED電球です。電球の形状が琥珀調のガラスのキャンドル風になっていて、電球色のレトロな雰囲気の明かりをたのしめます。光が広範囲に広がるように設計されているので、キャンドルのあかりで読書をするようなシチュエーションで、気分を盛り上げることも可能。

白熱電球のような光ですがLED電球なので、寿命はとても長く、愛着を持って使えそうです。

| 口金サイズ | E17 |

|---|---|

| 光色 | キャンドル色 |

| ワット | 1.8W |

| ルーメン | 約230lm |

| 調光器対応 | - |

| スマートスピーカー対応 | - |

| 口金サイズ | E17 |

|---|---|

| 光色 | キャンドル色 |

| ワット | 1.8W |

| ルーメン | 約230lm |

| 調光器対応 | - |

| スマートスピーカー対応 | - |

雰囲気に合わせて光の色をチョイスできる

パナソニックのE26口金タイプのLED電球です。ひとつの電球で昼光色と電球色のふたつのタイプの明かりを使い分けられます。

同じ部屋で勉強や仕事に使う時間帯と、晩のひとときのくつろぎの時間を過ごすとしても、このアイテムがあれば、雰囲気に合わせて、光の種類を選べます。切り替えも壁スイッチでかんたんに可能。工事も必要ありません。

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 昼光色、電球色 |

| ワット | 昼光色:9.0W、電球色:6.6W |

| ルーメン | 昼光色:810lm、電球色:485lm |

| 調光器対応 | - |

| スマートスピーカー対応 | - |

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 昼光色、電球色 |

| ワット | 昼光色:9.0W、電球色:6.6W |

| ルーメン | 昼光色:810lm、電球色:485lm |

| 調光器対応 | - |

| スマートスピーカー対応 | - |

260度の自然な光の広がり

光の広がりが260度ととても大きく、LED電球ながら、従来の白熱電球のようなあたたかみがあり、くつろいだ雰囲気を醸し出せます。

発熱量が少なく、熱がこもってしまうという心配がすくなくすむのがポイント。密閉型の照明器具にも使えます。また、割れにくい樹脂のカバーを採用して、万が一の事故を防いでくれるので、地震などの災害時に強いアイテムです。

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 電球色 |

| ワット | 4.9W |

| ルーメン | 485lm |

| 調光器対応 | × |

| スマートスピーカー対応 | - |

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 電球色 |

| ワット | 4.9W |

| ルーメン | 485lm |

| 調光器対応 | × |

| スマートスピーカー対応 | - |

スポットライトとして屋外で使用できるLED電球

店舗の看板を明るく照らすライトとして屋外での使用も可能なタイプのLED電球です。日光を浴びても耐えられるように耐光仕上げ仕様になっており、屋外にずっと設置していても、劣化を抑制してくれます。また、防滴構造のアイテムで、防水リングも内蔵されており、雨などへの耐久性も高く備わっているのもおおきなポイント。

ハイビームですから、看板などピンポイントで照らしたいところを明るくしてくれますし、調光器対応で状況に合わせた光量に設定できるのも便利です。

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 電球色 |

| ワット | 8.5W |

| ルーメン | 330lm |

| 調光器対応 | 〇 |

| スマートスピーカー対応 | - |

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 電球色 |

| ワット | 8.5W |

| ルーメン | 330lm |

| 調光器対応 | 〇 |

| スマートスピーカー対応 | - |

白熱電球から取り返しやすいボール型のLED電球

白熱電球からの取り換えがしやすいように、同じようなサイズに設計されているLED電球のボール型タイプです。240度のとても広い角度に光を放出でき、1,340ルーメンの明るさで部屋全体をあたたかみのある色にしてくれます。

LED電球ですから、明るさの度合いが高くても、消費する電力は白熱電球とそれほど変わらないので、電気代の心配なく使用できます。

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 電球色 |

| ワット | 13.0W |

| ルーメン | 1,340lm |

| 調光器対応 | - |

| スマートスピーカー対応 | - |

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 電球色 |

| ワット | 13.0W |

| ルーメン | 1,340lm |

| 調光器対応 | - |

| スマートスピーカー対応 | - |

光が広がる広配光タイプのLED電球

口金サイズがE26のLED電球です。白熱電球のように、約220度のとても広い範囲に光が広がり、部屋全体を自然な昼白色のライトで照らしてくれます。

太陽光に近い自然な光なので、リビングやダイニングにはもちろんのこと、クローゼットやメイクのライトスタンドで使うと、洋服や表情の色合いがよくわかり便利です。

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 昼白色 |

| ワット | 6.3W |

| ルーメン | 810lm |

| 調光器対応 | × |

| スマートスピーカー対応 | - |

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 昼白色 |

| ワット | 6.3W |

| ルーメン | 810lm |

| 調光器対応 | × |

| スマートスピーカー対応 | - |

ダウンライトにぴったりのミニレフLED電球

シェードつきで、集光性が高いタイプのLED電球です。スポットライトやダウンライトとしての使用に適しています。従来の白熱ミニレフ電球のサイズに設計されているので、そのまま照明器具にしっかりと取りつけることが可能。

また、白熱電球と同じような光の放出がなされるように工夫が施されていて、取り換え後も同じように使用できます。

| 口金サイズ | E17 |

|---|---|

| 光色 | 昼光色 |

| ワット | 3.9W |

| ルーメン | 80lm |

| 調光器対応 | - |

| スマートスピーカー対応 | - |

| 口金サイズ | E17 |

|---|---|

| 光色 | 昼光色 |

| ワット | 3.9W |

| ルーメン | 80lm |

| 調光器対応 | - |

| スマートスピーカー対応 | - |

240度照らせる全方向タイプのLED電球

1,749ルーメンの高出力LED電球です。放出する明かりは240度の広範囲を照らして、部屋全体をくまなく明るくしてくれます。昼光色のライト色で、はっきりと明るく見えるので、さまざまな部屋の電球として使用できます。

5年間の保証もついているので、万が一のことがあったとしても、心配することなく、相談できます。

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 昼光色 |

| ワット | 12.4w |

| ルーメン | 1,749lm |

| 調光器対応 | × |

| スマートスピーカー対応 | - |

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 昼光色 |

| ワット | 12.4w |

| ルーメン | 1,749lm |

| 調光器対応 | × |

| スマートスピーカー対応 | - |

人を感知して自動で点灯消灯してくれるLED電球

E26サイズのアイリスオーヤマで開発販売されているLED電球です。人感センサーが搭載されていて、約5メートルの範囲内に人が入ったときに点灯し、離れていくと120秒後に自動で消灯してくれます。さらに、明暗センサーも付属しており、明るいときにはつねに消灯状態をたもちます。

廊下や階段など、ちょっとの時間だけ使うことが多い場所で、自動で消灯されるので、消し忘れがなく便利です。

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 電球色 |

| ワット | 8.5W |

| ルーメン | 810lm |

| 調光器対応 | - |

| スマートスピーカー対応 | - |

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 電球色 |

| ワット | 8.5W |

| ルーメン | 810lm |

| 調光器対応 | - |

| スマートスピーカー対応 | - |

高出力ながら低電力消費のボール型LED電球

明るさが1,340ルーメンと、とても明るい特徴を持つLED電球です。高出力なのに消費電力は11ワットですから、ランニングコストを低く抑えられるので、コストパフォーマンスがとても高くなっています。

配光角も200度と広く、部屋全体を明るく照らせるので、大きなリビングルームなどでの使用に適しています。

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 昼白色 |

| ワット | 11.0W |

| ルーメン | 1,340lm |

| 調光器対応 | × |

| スマートスピーカー対応 | - |

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 昼白色 |

| ワット | 11.0W |

| ルーメン | 1,340lm |

| 調光器対応 | × |

| スマートスピーカー対応 | - |

ハロゲン電球タイプのLEDで電力コストを軽減

ハロゲン電球ダイクロビームタイプの代替に使えるLED電球です。電球の寿命もとても長く、4万時間程度取り替えずに使い続けられます。E11口金の小型タイプですから、コンパクトな場所にも取りつけができて、とても便利です。

光の方向が狭く絞られているので、ベッドサイドや読書をするときなど、手元だけを照らしたいという場合に役立ってくれます。

| 口金サイズ | E11 |

|---|---|

| 光色 | 電球色 |

| ワット | 5.5W |

| ルーメン | 235lm |

| 調光器対応 | × |

| スマートスピーカー対応 | - |

| 口金サイズ | E11 |

|---|---|

| 光色 | 電球色 |

| ワット | 5.5W |

| ルーメン | 235lm |

| 調光器対応 | × |

| スマートスピーカー対応 | - |

ミニクリプトン型でもとても明るいLED電球

E17金口で、外形の寸法も35ミリと小さなミニクリプトン型のLED電球で、とても強力な明かりで周囲を照らすことができるアイテムです。また、調光器に対応しているので、その場に応じたちょうどよい強さの光量を選択できるのも大きなポイントです。

防水仕様になっており、水がかかってしまっても壊れてしまう心配はありません。

| 口金サイズ | E17 |

|---|---|

| 光色 | 電球色 |

| ワット | 5.3W |

| ルーメン | 440lm |

| 調光器対応 | 〇 |

| スマートスピーカー対応 | - |

| 口金サイズ | E17 |

|---|---|

| 光色 | 電球色 |

| ワット | 5.3W |

| ルーメン | 440lm |

| 調光器対応 | 〇 |

| スマートスピーカー対応 | - |

昼白色の集中して勉強や作業ができるLED電球

昼白色で集中力を高めて仕事や勉強に没頭するのを助けてくれるLED電球です。デスクのライトとしておいても、LED電球なので、熱くなることがなく、夏場でもライトの近くでも熱がこもってしまうということがありません。

密閉型の照明器具でも使えるので、使い勝手もよく、自宅のいろいろな電球を統一して使えるので便利です。

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 昼白色 |

| ワット | 4.4W |

| ルーメン | 485lm |

| 調光器対応 | - |

| スマートスピーカー対応 | - |

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 昼白色 |

| ワット | 4.4W |

| ルーメン | 485lm |

| 調光器対応 | - |

| スマートスピーカー対応 | - |

下方向を明るく照らせるLED電球

配光角が140度と、光の方向を絞ったタイプのLED電球です。廊下や階段などの場所では、全体を照らすのではなく、手元や足元に明かりがあればじゅうぶんというケースがあります。このアイテムなら、ほしいところにだけ光が届くようになっているので、電力が無駄にならず、省エネに貢献してくれます。

また、断熱材の近くに設置しなければならないという場合でも対応できる設計になっていて、天井のダウンライトとしてじゅうぶん活躍してくれることでしょう。

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 昼光色 |

| ワット | 4.2W |

| ルーメン | 485lm |

| 調光器対応 | × |

| スマートスピーカー対応 | - |

| 口金サイズ | E26 |

|---|---|

| 光色 | 昼光色 |

| ワット | 4.2W |

| ルーメン | 485lm |

| 調光器対応 | × |

| スマートスピーカー対応 | - |

「LED電球」のおすすめ商品の比較一覧表

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする LED電球の売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのLED電球の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

LED電球に関するQ&A よくある質問

LED電球の寿命や交換時期は?

LED電球の寿命や交換時期は?

使う頻度によって寿命の長さはかわってきますが、約14~21年と言われています。

また、LED電球は白熱電球のように突然切れるのではなく、徐々に明るさが弱くなっていきます。暗くなってきたなと思った時や、明かりがついたり消えたり点灯し始めたら交換のサインです。

LED電球は電気代の節約になるの?

LED電球は電気代の節約になるの?

白熱電球の寿命が1,000~2,000時間程度なのに対し、LED電球は40,000~60,000時間と長いので、LED電球は、白熱電球より年間でみると電気代が安くなります。

一か月の電気代の差は数十円~数百円ですが、長い目で見ると節約効果が期待できますよ。

便利機能を活用して快適な照明生活を 家電製品総合アドバイザーがアドバイス

LED電球は明かりがついたり消えたりするシンプルなもののほかに、便利な機能を持つものがあります。たとえば調光機能やスマートフォンがリモコンになる、人感センサー内蔵などです。リビングや寝室には明るさを調節できるLED電球が便利ですし、トイレや玄関先は人感センサーがあると消し忘れがありません。なお、購入の際は口金サイズと色の種類の確認をお忘れなく。

この記事をご覧の方におすすめ! 屋外で使用するLED電球の記事も

LED電球に取り換えて電気代を節約しよう 便利で長持ちなLED電球

LED電球は白熱電球よりも少し値段が高いことが多いですが、消費する電力のことを考えると、すぐに元を取ることができるはずなので、取り換えを検討することをおすすめします。電気代がたすかるだけでなく、電気が点くのが早かったり、スマートスピーカーとして音声で操作できたりと、便利な機能がいろいろ搭載されているので、快適に使えます。

使ってみたいLED電球があれば、この記事を参考にしてぜひ試してみてください。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。