トラウトフィッシングとは?

日本国内には在来種のイワナ、ヤマメ、アマゴ、イトウなどのほか、海外から移植されたニジマス、ブラウントラウトなど多くのマス類(トラウト)が生息しています。それらを狙って釣るのがトラウトフィッシング。

釣り方はエサ釣りのほか、ルアーフィッシング、フライフィッシングがその代表ですが、今回はルアーフィッシングで使用するおすすめラインについて解説してみましょう。

トラウトラインとは?

トラウトのルアーフィッシングに特化したラインのことをトラウトラインとして分類しますが、他のラインとくらべて大きな違いがあるわけではありません。

敢えて違いを挙げるとすれば、ナイロンラインでも耐摩耗性が高かったり、うす暗い状態でも視認性の高いカラーなどでしょう。ですから、トラウト狙いだからトラウト専用でなければならないということはありません。

トラウトラインの選び方

それでは、トラウトラインの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の4つ。

【1】ラインの素材で選ぶ

【2】ラインの太さと強度で選ぶ

【3】長さは100m程度を目安に

【4】ラインカラーは視認性で選ぶ

上記の4つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】ラインの素材で選ぶ

トラウトフィッシングで主流のラインは、自然河川ではナイロン、フロロカーボン、PEライン、管理釣り場ではこの3つのほかにエステルラインが加わります。それぞれに特性が異なりますので、「どこで、どんなサイズの、どんなターゲットを、どんなルアーを使って釣るのか?」で選択する必要があります。

ルアーの操作はPEラインやエステルのように伸度の低いものが有利ですが、大型との流れの中でのやりとりや、急激な走りに対するクッション性ではナイロンとフロロカーボンが圧倒的に有利になります。

ナイロンライン|種類豊富で手軽に使える

歴史が古く、もっとも安価でもっとも種類が豊富なのがナイロンライン。

近年は他のラインに人気を奪われて地味な存在になりつつありますが、流れの中でカウンターでヒットするトラウト狙いでは、そのクッション性の高さからバラシが少なく、魚にも優しい上に、ライントラブルが少ないという、よいこと尽くめのラインなのです。特に、小径スプールのリールを使用するなら、ナイロンがベストな選択肢です。

ただしナイロンラインは吸水率が高いために劣化が早く、伸度が高いためにバイトが取りにくいという欠点もあります。

フロロカーボン|障害物周りをタイトにせめられる

感度が良く、比重が高いので軽いルアーでも水への馴染みが速いという特徴は、トラウトゲームではとても大切な要素です。しかし同じ強度ならナイロンよりやや太く、ナイロンやPEラインと比較して飛距離的には不利です。

また、素材が硬めでスプール馴染みが悪いので、ライントラブルが頻発することもあります。さらにナイロンより結束強度で劣るため、慎重に結ぶ必要があります。

とはいえ、それでも愛用者が多いのは、石や消波ブロック、倒木などのストラクチャー周りをタイトに攻められるから。高い耐摩耗性は、ピンポイントに定位したトラウト攻略には強い味方になってくれます。

PEライン|ルアー操作性の高い

ほかの釣りでは主流になりつつあるPEラインですが、トラウトフィッシングに関しては必ずしも適しているラインとはいえません。欠点を挙げるとするならば、伸度が少ないため魚に与えるダメージが大きいことや、比重が小さく水に浮き、ルアーのなじみが遅いこと、そして氷点下では繊維の中に入り込んだ水が凍ってしまうこと。

また、横風では正確なキャストが困難なため、とくに狭いフィールドで軽量ルアーを使う小河川のイワナ、ヤマメ狙いの場合には、よほど慣れていないとトラブル続きで釣りにならない場合もあるでしょう。

トラウト狙いでPEラインを使う場面は、大河川のサクラマス狙いなどで、ルアーの飛距離が欲しい場合やロッドの操作をダイレクトにルアーに反映させたい場合などに限られます。魚にとっても、優しいラインとは言えません。

エステルライン|扱いには少し慣れが必要

太くても0.5号くらいまでと選択肢が狭いため、釣れる魚のサイズが読めず、障害物が多い自然河川には不向きなラインです。

現在はおもに、1g以下のルアーを使う場合もある「エリアフィッシング」と呼ばれる管理釣り場で使われています。ルアーの沈みが速く、小さなバイトも見逃さない低伸度による感度の良さが大きな特徴ですが、硬いのでスプール馴染みが悪く、急なショックにも弱いという欠点があります。

また、直結で強度が出ないため、リーダーを結ぶ必要があるので扱いは面倒です。

【2】ラインの太さと強度で選ぶ

基本は、釣り場の環境と狙いのターゲット、サイズに合わせて、可能な限り細いラインを選ぶことです。なぜなら、細ラインほど水の抵抗が少ないのでルアー操作が容易で、飛距離も出るからです。しかし、いたずらに強度を落としてはいけません。

何よりも大切なのは、ヒットした魚を確実にランディングできることです。せっかくヒットした魚が、ラインブレークでルアーを口に付けたまま逃げてしまうのは可哀そうです。魚との真剣勝負は、最後までしっかりと責任を持ちましょう。

【3】長さは100m程度を目安に

トラウトは海釣りとは異なり、キャストしたら巻いて戻しながらアクションをつけます。そのため、トラウト用のラインは100mくらいを目安に選ぶのがよいでしょう。

【4】ラインカラーは視認性で選ぶ

キャスティングしたルアーが着水するタイミング、キャスティングポイント、ルアーのトレースコース、流れや風を利用したメンディングとリフトなど、トラウトゲームはルアーフィッシングの中でも高度なテクニックを必要とします。

そんな釣りに必要不可欠なのが、ひとめでルアーの位置を確認できるラインの「視認性」です。標準的なクリアから、色付きのクリア系、白っぽいソリッド系など、自分が見やすいカラーを選ぶことが大切です。

トラウトラインのおすすめ6選|ナイロンライン

ライントラブルが少なく、魚にやさしいトラウゲームの主流ラインです。初心者にも扱いやすく、価格もリーズナブル。

トラウトからサーモンまでカバーしたバリエーション

2.5~20ポンドまで、全11アイテムの展開で、渓流のイワナ、ヤマメから海の大型サーモンまで対応しています。一部GFA規格に対応した強度バラツキが極めて少ないラインなので、限界ぎりぎりの微妙なドラグ設定にもしっかり応えてくれるでしょう。

視認性の高いソリッド系グリーン、劣化しにくいUVカット製法など、同社の技術がふんだんに盛り込まれたラインです。

| 太さ | 0.6~5号 |

|---|---|

| 強度 | 2.5~20lb |

| 長さ | 150m |

| カラー | スーパーマットグリーン |

| 太さ | 0.6~5号 |

|---|---|

| 強度 | 2.5~20lb |

| 長さ | 150m |

| カラー | スーパーマットグリーン |

こだわりの素材で、トゥイッチのしやすさを追求

超低伸度ナイロン(VLS)という素材で、ラインにハリもあり、伸びも少なく、重い流れの中でもアングラーの意思をダイレクトにミノーに伝達、確実なフッキングを実現します。抜群の強度と耐久性、低伸度により、トゥイッチングがしやすいことも最大の魅力。

深いレンジでのバイトした感触もしっかり伝わると人気のナイロンライン。

| 太さ | 5ポンド |

|---|---|

| 強度 | 3~8lb |

| 長さ | 100m |

| カラー | ステータスゴールド |

| 太さ | 5ポンド |

|---|---|

| 強度 | 3~8lb |

| 長さ | 100m |

| カラー | ステータスゴールド |

研究し尽くされたビックトラウト専用ライン

先端テクノロジーを駆使し設計したビックトラウト専用のスペシャルナイロンライン。

ナイロンラインの利点であるしなやかさがビッグトラウトの抵抗を和らげ、バラシも激減してくれます。ワンランク強い直線強度と、同強度でワンランク細い直径としたことで、高感度を実現、ステータスゴールド色で視認性もバッチリ。

ソフトコート加工により、厳冬期の低水温でも固くなるなどのライントラブルが激減するのも嬉しいところ。

| 太さ | 1.5~4号 |

|---|---|

| 強度 | 8~20lb |

| 長さ | 150m |

| カラー | ステータスゴールド |

| 太さ | 1.5~4号 |

|---|---|

| 強度 | 8~20lb |

| 長さ | 150m |

| カラー | ステータスゴールド |

『APPLAUD GT-R TROUT エディション』の最大の特徴は、釣り場の状況や個人差の大きい視覚に合わせてラインカラーが選べるという点。

また、ナイロンでありながら、フロロカーボンを凌ぐ耐摩耗性と、劣化しにくい低吸水性をそなえいます。ナイロンの持ち味であるしなやかさはもちろんですが、それでいて感度をそこなわない適度で絶妙な伸度がその日1日の釣りを楽しくさせてくれるはずです。

トラウトに特化したフロロ並みの耐久性と高い視認性

当時は画期的だった初代ソリッドカラーナイロンラインがリリースされてから30数年、その間にさまざまな新技術が投入され、進化し続けてきたAPPLAUDシリーズ。その最新モデルがトラウトエディションです。

ナイロンのしなやかさを保持しながらフロロカーボン並みの低吸水性と耐摩耗性を兼ね備え、それでいて感度をそこなわない適度で絶妙な伸度がその日1日の釣りを楽しくさせてくれるはずです。また、釣り場の状況や個人の視覚にあわせた4色のソリッドカラーから好みの色を選べるのがうれしい。

| 太さ | - |

|---|---|

| 強度 | 2~12lb |

| 長さ | 150m |

| カラー | スーパーオレンジ、スーパーグリーン、スーパーイエロー、ブルー |

| 太さ | - |

|---|---|

| 強度 | 2~12lb |

| 長さ | 150m |

| カラー | スーパーオレンジ、スーパーグリーン、スーパーイエロー、ブルー |

25%増しの強度と、高い耐摩耗性

一般的にナイロンラインの強度は0.8号で3ポンドが標準ですが、このラインは4ポンドと25%も強くなっています。よって、渓流のトラウトフィッシングで使用するなら、ワンランク細い0.6号が使え、その分水流、空気抵抗を少なくして、飛距離アップとルアー操作性のアップが期待できます。

また、ブラウンのソリッドカラーは見た目以上に視認性が高く、耐摩耗率も標準以上なので、ストレスなくトラウトゲームが楽しめます。

| 太さ | 0.4~3号 |

|---|---|

| 強度 | 2~14lb |

| 長さ | 100m |

| カラー | チタニウムブラウン |

| 太さ | 0.4~3号 |

|---|---|

| 強度 | 2~14lb |

| 長さ | 100m |

| カラー | チタニウムブラウン |

マイクロスプーンの遠投性能に拘ったライン

エリアフィッシングで多用される1g以下のマイクロスプーンをより遠くへキャストするために開発されたトラウト専用ナイロンライン。

通常よりも細号柄の1.3、1.5、1.8ポンドが用意されているので、使用するルアーのウエイトと、必要な飛距離で選択することができます。ラインカラーはトラウトに警戒されにくい、ステルスグレーを採用。

| 太さ | 0.3~0.8号 |

|---|---|

| 強度 | 1.3~3lb |

| 長さ | 150m |

| カラー | ステルスグレー |

| 太さ | 0.3~0.8号 |

|---|---|

| 強度 | 1.3~3lb |

| 長さ | 150m |

| カラー | ステルスグレー |

トラウトラインのおすすめ4選|フロロカーボン 初心者にもおすすめ◎

岩や倒木などのストラクチャー周りを攻めるなら、やはり耐摩耗性に優れたフロロカーボンラインがおすめです。

フロロカーボンの選択で迷ったらクレハのR18……と言われるほど、釣り人の信頼性、支持率が高いラインです。特に、超軽量ルアーを駆使するエリアトラウトフィッシングでは、飛距離と感度、そして強度はラインに求められる重要なファクター。

それらを高い次元でクリアーできるラインは、それほど多くはありません。たくさんのトラウト専用フロロカーボンラインがありますが、やはり、「迷ったらクレハ」です。

好評価、「R18」シリーズのトラウト専用ライン

フロロカーボンラインと言えばクレハ。そのクレハの看板ライン「R18」の名を冠したトラウトラインです。フロロカーボンの利点はそのままに、視認性の高さはもちろん、低温時でも硬くなりにくいしなやかさまで併せ持った、贅沢な仕様のトラウト専用ラインです。

特に、超軽量ルアーを駆使するエリアトラウトフィッシングでは、飛距離と感度、そして強度はラインに求められる重要なファクター。それらを高い次元でクリアーできるラインは、それほど多くはありません。

ラインナップは0.6~1.2号(2.5~5ポンド)まで4アイテムの展開なので、渓流のイワナ、ヤマメから、50cmクラスのアメマスやニジマスまでカバー。たくさんのトラウト専用フロロカーボンラインがありますが、やはり、「迷ったらクレハ」です。

| 太さ | 0.6~1.2号 |

|---|---|

| 強度 | 3~6lb |

| 長さ | 100m |

| カラー | フラッシュイエロー |

| 太さ | 0.6~1.2号 |

|---|---|

| 強度 | 3~6lb |

| 長さ | 100m |

| カラー | フラッシュイエロー |

スタイルに合わせたポンド刻みの選択が可能

トラウト専用として販売されているフロロカーボンラインは、ほとんどが3~5ポンドまでですが、サクラマスやアメマスを狙う時には6~8ポンドが標準になります。

太めのフロロカーボンは、その多くがバス用で、エクスレッドもそのひとつですが、対象魚種は問いません。最大の特徴は、2~5ポンドまでが0.5ポンド刻み、6ポンドから20ポンドまでは1ポンド刻みという、ほかにはないポンド別選択肢の広さです。

10ポンドだとスプール馴染みが悪いけど、8ポンドだと強度不足……なんていう場面で9ポンドという選択ができるのは、このラインだけです。

| 太さ | - |

|---|---|

| 強度 | 2~20lb |

| 長さ | 80、100、150m |

| カラー | ナチュラル |

| 太さ | - |

|---|---|

| 強度 | 2~20lb |

| 長さ | 80、100、150m |

| カラー | ナチュラル |

より遠くまで飛ばすための、1ランク上のフロロ

マイクロスプーンが主流のエリアフィッシングでは、遠くまで飛ばすためにできるだけ細く強いラインが有利になります。

同社独自のガイド摩擦抵抗を減らすスーパータフコーディングと、現時点では最強のVSP製法により、同じ号数ならば1ランク上の強度、そして優れた耐摩耗性とキャスタビリティの高さを実現したフロロカーボンの頂点に位置するラインです。

| 太さ | 0.3~0.5号 |

|---|---|

| 強度 | 1.5~2.5lb |

| 長さ | 100m |

| カラー | ナチュラル |

| 太さ | 0.3~0.5号 |

|---|---|

| 強度 | 1.5~2.5lb |

| 長さ | 100m |

| カラー | ナチュラル |

圧倒的なカモフラージュ性能

カモフラージュ性能を突き詰めた、サンヨーナイロンの商品です。太陽光の光を乱反射させることがないグレイッシュブルーを採用!空中では十分な視認性を確保しつつ、水中では見えにくい状態を実現しています。また、アプロード独自の加工も施されており、ベイトにもスピニングにも合致するしなやかさを備えているのが特徴です。

| 太さ | - |

|---|---|

| 強度 | 5lb |

| 長さ | 150m |

| カラー | グレイッシュブルー |

| 太さ | - |

|---|---|

| 強度 | 5lb |

| 長さ | 150m |

| カラー | グレイッシュブルー |

トラウトラインのおすすめ4選|PEライン

遠投とリアクションバイトを誘うためのクイックアクションが必要な場面で活躍してくれます。ドラグ設定はゆるめに。

PEラインの老舗、「よつあみ」から独立した「Y・G・K」は、間違いなく国内トップクラスのPEライン製造メーカー。最先端の独自製法により生まれたX-BRADE UPGRADEシリーズは、文句なしのハイレベルラインです。

ほとんどの釣りに対応しているため、5色に色分けされている点はトラウトフィッシングには必要ない部分かもしれませんが、飛距離を確認する上で役立つかもしれません。使ってみれば、やや割高の価格設定にも納得できるはず。

最新技術を盛り込んだ最先端のPEライン

世界最大規模の製造工場を7つも保有する、PEラインのパイオニア「Y・G・K」による、世界最高レベルのPEラインがX-BRAID UPGRADEシリーズです。PENTAGRAM同社独自のノウハウを全て詰め込んだ8本組のPEライン。トラウト専用ではありませんが、新たに発売された0.4号、0.5号は渓流やエリアフィッシングにも使用可能です。

5色に色分けされている点はトラウトフィッシングには必要ない部分かもしれませんが、飛距離を確認する上で役立つかもしれません。使ってみれば、やや割高の価格設定にも納得できるはずです。

| 太さ | 0.4~3号 |

|---|---|

| 強度 | 10~50lb |

| 長さ | 150、200、300m |

| カラー | 5カラー(交互) |

| 太さ | 0.4~3号 |

|---|---|

| 強度 | 10~50lb |

| 長さ | 150、200、300m |

| カラー | 5カラー(交互) |

トリッキーなアクションにも対応するPEライン

4本組のスーパーPEが使われているため、耐摩耗性では劣りますが、直線強度が高いのが特徴です。カラーは見やすいホワイトを採用し、とくに光量が少ない深山の渓流や朝マヅメ、夕マヅメには視認性が高くなっています。

エリアフィッシングにおいてトラウトPEラインは、ボトムパンピングなどのトリッキーなアクションでリアクションを誘わなければならないような状況で活躍してくれます。

| 太さ | 0.2~0.3号 |

|---|---|

| 強度 | 3.8~6lb |

| 長さ | 80m |

| カラー | ホワイト |

| 太さ | 0.2~0.3号 |

|---|---|

| 強度 | 3.8~6lb |

| 長さ | 80m |

| カラー | ホワイト |

耐久性に優れたPEライン

設計から生産までを自社工場で手がけているメーカー「DUEL」のPEラインです。最大の特徴はその耐久性の高さ!ハード樹脂加工が施されているため、従来品と比べておよそ2倍程度摩耗に強くなっています。直線強度については15%程度、飛距離については10%向上しているなど、非常にオールマイティな商品です。

| 太さ | 0.3号 |

|---|---|

| 強度 | 6lb |

| 長さ | 150m |

| カラー | オレンジ |

| 太さ | 0.3号 |

|---|---|

| 強度 | 6lb |

| 長さ | 150m |

| カラー | オレンジ |

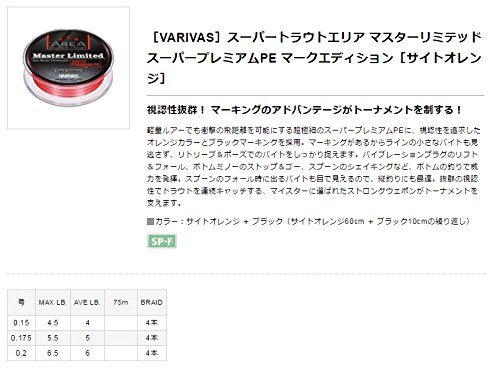

視認性の高さが魅力

視認性の高さの面で優れているVARIVAS(バリバス)のPEラインです。サイトオレンジ、トーナメントピンク、ネオイエローという非常に目立つ3色で展開されており、あわせてブラックマーキングを採用!小さなバイトも確実にモノにできます。超極細のため、軽量なルアーでも飛距離を出すことができるのも嬉しいポイントです。

| 太さ | 0.2号 |

|---|---|

| 強度 | 4.5lb~6.5lb |

| 長さ | 75m |

| カラー | サイトオレンジ、トーナメントピンク、ネオイエロー |

| 太さ | 0.2号 |

|---|---|

| 強度 | 4.5lb~6.5lb |

| 長さ | 75m |

| カラー | サイトオレンジ、トーナメントピンク、ネオイエロー |

トラウトラインのおすすめ4選|エステルライン エリアフィッシング向き

エリアフィッシングで活躍してくれる新素材ラインです。ただし、初心者には扱いが難しいラインなので、中、上級者向け。

誰にでも楽しめるエリアフィッシングがコンセプト

テニスやバドミントンのガットメーカーとしても有名なゴーセンは、エステルラインの元になった「ホンテロン」を生み出したメーカーです。

『レゾネーターポリエステル』は、「誰にでも楽しめるエリアフィッシング」をコンセプトに開発されたFATAブランド製品のひとつで、まさにエリアフィッシングのために生まれたラインです。

| 太さ | 0.2~0.5号 |

|---|---|

| 強度 | 1.1~2.5lb |

| 長さ | 100m |

| カラー | ナチュラル |

| 太さ | 0.2~0.5号 |

|---|---|

| 強度 | 1.1~2.5lb |

| 長さ | 100m |

| カラー | ナチュラル |

軽量スプーンでも驚異的な飛距離を実現

エステルラインとしてはめずらしいオレンジカラーで、極細でありながら視認性は抜群。

また、スーパーフッ素樹脂加工コーディングが施されているため、キャスト時のガイド摩擦抵抗が少なく、軽量スプーンでも驚異的な飛距離が稼げます。エステルラインとしては吸水性も低く抑えられ、劣化にも強い仕上がりとなっています。

| 太さ | 0.3~0.5号 |

|---|---|

| 強度 | 1.4~2.3lb |

| 長さ | 140m |

| カラー | ネオオレンジ |

| 太さ | 0.3~0.5号 |

|---|---|

| 強度 | 1.4~2.3lb |

| 長さ | 140m |

| カラー | ネオオレンジ |

初心者にもおすすめ

エステルラインでありながら、0.35号という太さを実現した、Rodiocraft(ロデオクラフト) のラインです。一般的にエステルラインの場合、マイクロゲームへの対応に特化する傾向がありますが、本商品はエリアゲーム全般のベースとして使用することが可能!また、エステルラインの欠点とも言える張りの強さが抑制されているので、経験が浅い方でも扱いやすくなっています。

| 太さ | 0.35号 |

|---|---|

| 強度 | 1.9lb |

| 長さ | 100yd |

| カラー | クリアー |

| 太さ | 0.35号 |

|---|---|

| 強度 | 1.9lb |

| 長さ | 100yd |

| カラー | クリアー |

透明度と高感度を兼ね備えたエステルライン

圧倒的な透明度と高感度が特徴となっているLINE SYSTEM(ラインシステム)の商品です。

原材料から不純物を根気強く除去して作られており、魚からは非常に見えにくい仕上がりになっています。また、超低伸度素材を採用しており、小さな変化も手に取るように把握可能!ヤマメ、イワナ、ニジマス、アマゴなど幅広い魚種を釣る際に活躍してくれますよ。

| 太さ | 0.25号~0.4号 |

|---|---|

| 強度 | - |

| 長さ | 120m |

| カラー | イエロー |

| 太さ | 0.25号~0.4号 |

|---|---|

| 強度 | - |

| 長さ | 120m |

| カラー | イエロー |

「トラウトライン」のおすすめ商品の比較一覧表

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする ラインの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのラインの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

トラウトライン一緒にチェックしたいアイテム

まずは結び方をマスターしよう 動画で解説!

どんな釣りでも基本になるのはKNOT(ノット)、つまり結束です。完璧な結束が無ければ、完璧な釣りは不可能。幸い、ルアーフィッシングでは、ラインと接続金具、またはルアーに直接結ぶ結束方法をひとつだけ覚えておけば、とりあえず釣りができます。

さまざまな結束方法がありますが、おすすめはユニノットとクリンチノットです。ただし、PEラインとエステルラインは先端にリーダーを結ぶ必要がありますので、そのためのノットを覚えなければなりません。ノットの完成度は釣り全体に反映されますので、練習あるのみです。

PEラインとリーダーの結び方(動画解説)

PEラインにそのままルアーや仕掛けを結ぶとどうしてもすっぽ抜けやキャストする際のトラブルが多くなりがちです。これは細く、コシがないPEラインの特性ですから、避けようがありません。しかし、リーダーを少し足してあげるだけで、これらのトラブルは激減します。ラインの強度を活かすという理由もありますが、快適な釣りのためにも、まずはPEラインとリーダーの結び方を覚えましょう。

※わかりやすくするため、色付きのヒモを使って解説します。黄色がリーダー、オレンジがPEラインです。

FGノットは本線であるPEラインをリーダーに交差させていくことで、摩擦力だけの結束を可能にするノットの一つです。覚えてしまえば簡単なうえに、コツさえつかめば釣り場でも作りやすいので、ぜひマスターして欲しいものの一つです。

フィッシングライターからのアドバイス

ラインの「直線強度」について

ラインには、パッケージに「直線強度」が表記されていますが、この表示はあくまで「結ばない」状態で両端から負荷を掛け、切断するまでの強度です。釣り糸は結んで使うものであり、結ぶことで強度は3~6割も低下します(結束強度)。

また、伸度が少ないラインほど、感度は良くなりますが、瞬間的な大きな負荷には弱く、切れやすくなります。フィールドに立つ前に、ラインそれぞれの特性をしっかり把握する必要はもちろん、実際の釣りをしっかりシミュレートしたライン選択が結果を左右します。

初心者はナイロンからはじめてみて!

ナイロン or フロロカーボンを使う場合、自然河川のイワナやヤマメならば3ポンド前後、大型のアメマスやニジマス狙いには4~8ポンド、サクラマスならば8~12ポンドという選択で良いでしょう。大河川のサクラマス狙いでPEを使うなら、1号前後に12~16ポンドのリーダーを結び、緩めのドラグ設定にします。

管理釣り場の場合は使用するルアーの重さが優先されますが、大型のニジマスやイトウが放流された管理釣り場では、細いラインだとランディングできない可能性があるので、多少飛距離を落としてもやや太めのラインを選択するのが無難です。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。