| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 種類 | 材質 | 付属品 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1位 プロイデア『歯ぎしりピタリ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月20日時点 での税込価格 |

歯科医師と共同開発したマウスピース | 奥歯固定タイプ | シリコーン | 専用ケース |

| 2位 アメイズプラス『スージーマウスピース』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月20日時点 での税込価格 |

奥歯と前歯の3点で安定 | 型取り不要タイプ(3点支圧分散タイプ) | ポリオキシエチレン | 専用保管ケース |

| 3位 メリードア『歯ぎしりくんα』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月20日時点 での税込価格 |

歯科技工士が開発したマウスピース | 奥歯固定タイプ | EVA・エラストマ | 簡易ケース・サーモチェッカー |

| 4位 『ナイトマウスガード』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月20日時点 での税込価格 |

成型に便利な持ち手つきマウスピース | 成型タイプ | EVA樹脂 | ケース |

| 5位 エム・ケイプジャパン『メンズオーラルトゥースガード』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月20日時点 での税込価格 |

電子レンジで手軽に成型できる | 成型タイプ | EVA(エチレンビニルアセテート)樹脂 | 鏡つき専用ケース |

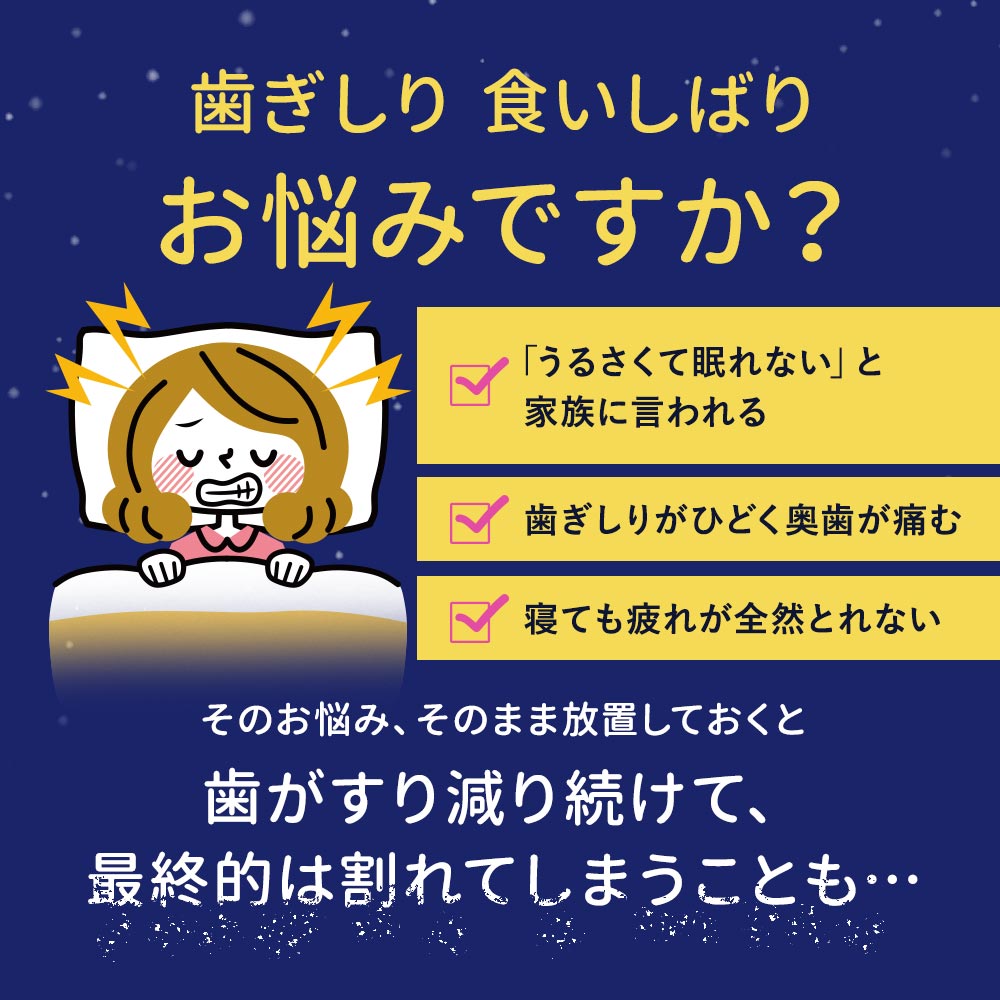

マウスピースの効果とは?

歯ぎしり用マウスピースを使うことでどんなメリットがあるのでしょうか。詳しく解説していきます。

歯ぎしりの「ギリギリ音」を軽減する

自分ではなかなか気づきにくい歯ぎしりの音ですが、家族から指摘されて気づくという人も多いことでしょう。マウスピースが歯がこすれる「ギリギリ」といういやな音を軽減する役割をしてくれます。

マウスピースを使用することは自分自身の歯への負担が減るだけでなく、家族のよりよい睡眠のためにもなるでしょう。

歯の破損などから守る

歯ぎしりや食いしばりは、自分の体重の2倍から5倍ほどの負荷がかかると言われています。また、歯ぎしりをする時間は寝ている時間の30分以内の人もいれば、2時間以上の人もいるようです。そのような負荷から、マウスピースをすることで、歯や歯茎への負担を軽減することができます。

顎への負担を軽減する

なかなか自覚しにくい歯ぎしりですが、目覚めたときに顎などに疲労感があることで気づく人もいるようです。かなりの負担がかかるので、口が開きにくくなることなどがあることも。無意識で慢性化しやすい歯ぎしりですが、マウスピースをすることで顎への負担を軽減することにもつながります。

肩こりや首のハリの緊張を緩める

ぐっと歯を食いしばるような強い歯ぎしりをしていると、口まわりだけでなくその周辺の筋肉も緊張状態におかれることになります。マウスピースの装着で歯への負担を軽減すれば、そういった状態の軽減にもつながっていくことでしょう。

歯ぎしり用マウスピースの選び方

歯科衛生士資格所持ライター・粟飯原ももこさんに取材をして、歯ぎしりマウスピースの選び方のポイントを教えていただきました。マウスピースの素材やタイプをよくチェックすることが大切です。ぜひ歯ぎしりマウスピース選びの参考にしてください。

ポイントは下記の5つ。

【1】マウスピースの種類

【2】マウスピースの素材

【3】マウスピースの厚み

【4】奥歯のかみ合わせを確認

【5】マウスピースのずれにくさ

上記のポイントを押さえることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】マウスピースの種類で選ぶ

歯ぎしりマウスピースにはさまざまな種類があります。どの種類が自分に合うのかチェックしてみてください。

奥歯を固定するタイプ

「奥歯を固定するタイプ」のマウスピースは、その名のとおり奥歯だけを固定するタイプです。すべての歯を固定するタイプよりも、装着したときの違和感が少なくてすみます。眠るときの邪魔になりにくいマウスピースです。

口のサイズや歯並びに合わせてマウスピースを成型する必要もなく、手元に届いたらすぐ使用できるメリットもあります。

熱湯で成型するタイプ

樹脂製のマウスピースを熱湯に浸してやわらかくして、マウスピースを上下の歯でしっかりと噛んで成型させるタイプのマウスピースです。噛んだあとは冷やして完成です。ひとりひとりの口のサイズや歯並びに合わせて、ぴったりなマウスピースができあがります。

しかしきちんと合うマウスピースができないと、歯ぎしりが悪化する結果となりますので注意が必要です。

型取り不要タイプ

歯の形にそったマウスピースを、成型などせずにそのまま着用するタイプです。成型タイプなどと比較すると頑丈につくられているので、強い歯ぎしりをする人でもマウスピースが破損しにくいメリットがあります。

ただし歯全体に装着する必要のある場合が多いため、装着時に違和感が生じてしまうデメリットがあります。また合わない場合、歯ぎしり用マウスピースの意味をなさない可能性もあります。

【2】マウスピースの素材をチェック

マウスピースに使われている素材はさまざまです。素材によって耐久性が異なるので、購入するときはチェックしておくとよいでしょう。

主流のプラスチック製

歯ぎしりマウスピースに使用される主流の素材はプラスチックです。かたくて耐久性にもすぐれていますが、弾力性がないので口に入れたときの違和感が気になるのが難点。使いはじめて慣れるまでに少し時間を要しますが、激しく歯ぎしりをする人でも長く使うことができる素材です。

ほかの素材のマウスピースを使用したときに、すぐに破損してしまったという人はプラスチック製を試してみるとよいでしょう。

エコ素材のEVA樹脂

成型できるタイプのマウスピースの多くにはEVA(エチレンビニルアセテートコポリマー)樹脂が使われています。EVA樹脂は、柔軟性があり劣化に強いというメリットがあります。体に害となるような環境ホルモンを含んでいないため、赤ちゃんやペットが誤ってなめてしまっても大丈夫です。

ただし、熱に弱いため高温になる場所に置いておくと変形してしまう可能性があります。

弾力性のあるシリコン製

熱に強い素材であるシリコンは、柔軟性にすぐれており弾力があるのが特徴です。歯のくいしばりや歯ぎしりを強くする人も、変形することなく使い続けることができます。ただし繰り返し強い力が加わると破損の原因にもなります。

口になじみやすいので、ほかの素材よりも使いやすい歯ぎしりマウスピースであるといえます。熱にも強いので、熱湯消毒をおこなうことも可能です。

【3】マウスピースの厚みで選ぶ

マウスピースの厚みには、シリコンのようなソフトタイプとプラスチックのようなハードタイプがあります。一番は装着感が合うか合わないかで選ぶことが大切ですが、肩こりや歯ぎしりがあまりにもひどい人はハードタイプのマウスピースがおすすめです。

【4】奥歯のかみ合わせを確認する

歯を食いしばるときに、歯が触れている部分にはかなりの力が加わります。強く歯ぎしりや食いしばりをしている自覚がある人やマウスピースがすぐ破損してしまったという人は、マウスピースの奥歯の構造をチェックしてみるとよいでしょう。

噛む部分に別の素材を使用する二重構造や咬合圧を分散する波型の形状は、ほかの構造より丈夫になっています。

【5】マウスピースのずれにくさもチェック

歯ぎしり用マウスピースを装着していても、寝ている間にずれてしまっては意味がありません。歯全体にはめるマウスピースのほうがずれにくいように思えますが、支圧が分散しているタイプのほうがずれにくい場合もあります。前歯と左右の奥歯の3ポイントを支えるタイプは、歯ぎしりや食いしばりで衝撃を受ける部分をピンポイントでケアできフィット感もすぐれています。

マウスピースを選ぶうえで、ずれにくさにも注目してみるとよいでしょう。

歯ぎしり用マウスピースのおすすめランキングTOP5

いよいよ、医療系フリーライター・粟飯原ももこさんがおすすめする歯ぎしり用マウスピースランキングを発表します。

奥歯にかかる力を、弾力性のある波形状のシリコンが分散してくれるので、歯や顎にかかる負担を軽減させます。歯科医師と共同開発している点もおすすめのポイントです。

歯科医師と共同開発したマウスピース

シリコン製のマウスピースを奥歯にセットして使用します。奥歯にあたる部分が特殊な波形になっており、咬合圧(こうごうあつ)を分散して吸収します。歯ぎしりや食いしばりをしても、絶妙なスプリング構造になっているので上下の歯が接触しません。

歯科医師が開発にたずさわっている製品です。奥歯だけが接触するタイプで、着用して寝るときも違和感が少なくてすみます。

※各社通販サイトの 2024年09月20日時点 での税込価格

| 種類 | 奥歯固定タイプ |

|---|---|

| 材質 | シリコーン |

| 付属品 | 専用ケース |

| 種類 | 奥歯固定タイプ |

|---|---|

| 材質 | シリコーン |

| 付属品 | 専用ケース |

下顎に装着するタイプのマウスピースです。左右の奥歯と前歯の3点を支点とし、すべての歯を覆うタイプではないので、装着時の違和感も最低限におさえることができます。

奥歯と前歯の3点で安定

奥歯2点と前歯1点の合計3点の支点で支えるマウスピースです。口のなかで安定してフィットし、歯に加わる圧力を分散します。奥歯部分は波型の形状になっており、圧力を吸収分散。

成型しなくてもしっかりフィットし、装着時の違和感を感じにくくなっています。専用ケースつきなので、歯ぎしり音が気になる旅行先にも手軽に持っていけます。

※各社通販サイトの 2024年09月20日時点 での税込価格

| 種類 | 型取り不要タイプ(3点支圧分散タイプ) |

|---|---|

| 材質 | ポリオキシエチレン |

| 付属品 | 専用保管ケース |

| 種類 | 型取り不要タイプ(3点支圧分散タイプ) |

|---|---|

| 材質 | ポリオキシエチレン |

| 付属品 | 専用保管ケース |

歯科技工士が開発したマウスピース

奥歯にあたる樹脂を熱湯につけて成型できる、奥歯固定タイプのマウスピースです。サーモチェッカーが付属しているので、成型に必要な湯温がひと目でわかります。歯科技工士が開発した製品です。

薄い構造とスムーズなラウンド形状で、装着時の違和感を軽減。睡眠時の邪魔になりにくいマウスピースです。

※各社通販サイトの 2024年09月20日時点 での税込価格

| 種類 | 奥歯固定タイプ |

|---|---|

| 材質 | EVA・エラストマ |

| 付属品 | 簡易ケース・サーモチェッカー |

| 種類 | 奥歯固定タイプ |

|---|---|

| 材質 | EVA・エラストマ |

| 付属品 | 簡易ケース・サーモチェッカー |

成型に便利な持ち手つきマウスピース

熱湯につけて成型するときに便利な持ち手がついたマウスピースです。熱さを気にせずしっかり熱湯につけることが可能。成型が完了し、必要なくなれば持ち手はハサミでカットして大丈夫。

ひとりひとりの歯にしっかりフィットして、上と下の歯の接触を防ぎ歯ぎしりの負担を軽減します。携帯に便利な容器つきなので、歯ぎしり音をたてたくない旅行先にも持っていくことができます。

※各社通販サイトの 2024年09月20日時点 での税込価格

| 種類 | 成型タイプ |

|---|---|

| 材質 | EVA樹脂 |

| 付属品 | ケース |

| 種類 | 成型タイプ |

|---|---|

| 材質 | EVA樹脂 |

| 付属品 | ケース |

電子レンジで手軽に成型できる

耐熱容器に水とマウスピースをいれ、電子レンジにかけるだけで手軽にあたためることができるマウスピースです。やわらかくなったマウスピースを噛んで成型するだけで、自分の歯型にぴったりフィットするマウスピースを手に入れることができます。携帯に便利なケースには、マウスピースの着用具合を確認できる便利な鏡つきです。

クリアと黒のふたつのマウスピースがあるので、用途に合わせて使い分けることができます。

※各社通販サイトの 2024年09月20日時点 での税込価格

| 種類 | 成型タイプ |

|---|---|

| 材質 | EVA(エチレンビニルアセテート)樹脂 |

| 付属品 | 鏡つき専用ケース |

| 種類 | 成型タイプ |

|---|---|

| 材質 | EVA(エチレンビニルアセテート)樹脂 |

| 付属品 | 鏡つき専用ケース |

「歯ぎしり用マウスピース」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 種類 | 材質 | 付属品 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1位 プロイデア『歯ぎしりピタリ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月20日時点 での税込価格 |

歯科医師と共同開発したマウスピース | 奥歯固定タイプ | シリコーン | 専用ケース |

| 2位 アメイズプラス『スージーマウスピース』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月20日時点 での税込価格 |

奥歯と前歯の3点で安定 | 型取り不要タイプ(3点支圧分散タイプ) | ポリオキシエチレン | 専用保管ケース |

| 3位 メリードア『歯ぎしりくんα』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月20日時点 での税込価格 |

歯科技工士が開発したマウスピース | 奥歯固定タイプ | EVA・エラストマ | 簡易ケース・サーモチェッカー |

| 4位 『ナイトマウスガード』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月20日時点 での税込価格 |

成型に便利な持ち手つきマウスピース | 成型タイプ | EVA樹脂 | ケース |

| 5位 エム・ケイプジャパン『メンズオーラルトゥースガード』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月20日時点 での税込価格 |

電子レンジで手軽に成型できる | 成型タイプ | EVA(エチレンビニルアセテート)樹脂 | 鏡つき専用ケース |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする マウスピースの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのマウスピースの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

歯ぎしり用マウスピースの注意点・Q&A

歯ぎしり用マウスピースは寝ているときに口に入れて使用するものです。注意点をしっかり守って使用するようにしましょう。ここでは気になる疑問にお答えします。

数カ月たったら交換しましょう

歯ぎしり用マウスピースは素材によって耐久性にすぐれたものもありますが、ずっと使い続けられるわけではありません。消耗品であることを意識して、数カ月たったら交換するようにしましょう。寝ている間に破損したパーツを誤飲してしまう危険性がありますので、使用年数にかかわらず穴があいたり破損したらただちに使用をとりやめましょう。

使用するごとに専用の洗浄剤で洗いましょう。

口に入れて使用するマウスピースには、口腔内の菌が付着します。適切な洗浄と保管をおこなわないと菌を繁殖させてしまったり、カビや破損の原因となることもあります。専用の洗浄剤を使って洗浄し、しっかり乾燥させてから保管するようにしましょう。

歯ぎしりの原因とは?

歯ぎしりがおきる原因は遺伝や飲酒、喫煙、ストレスなどと指摘されていますが、実ははっきりしていません。しかしストレスや飲酒、喫煙などが原因となっていないか、改めて考えてみることは大切なことです。

歯ぎしりにもいくつかの種類があります。歯を左右にこすり合わせるタイプを「グラインディング」、歯をぐっとかみしめるタイプを「クレンチング」と呼び、睡眠時だけでなく、日中も無意識におこなっていることがあります。日中に意識して食いしばりを減らしていくようにしましょう。

オーダーメイドなら歯科医院へ相談しましょう

自分に合うマウスピースが見つからない場合や、歯ぎしりがなかなか解消しない場合があるかもしれません。自分だけではどうにもならないときは専門家に相談するようにしましょう。

歯科医院に相談すれば、ミリ単位で自分に合うマウスピースを作ってもらうことができます。さすがに装着感は、市販品とはくらべものになりません。また経過観察など、こまかく診てもらえるのもメリットです。

おすすめの関連記事はこちら

歯ぎしり用マウスピースでストレスフリーに眠ろう

今回は、おすすめの歯ぎしり用マウスピースをご紹介しました。歯ぎしりは一緒にいる周りの人にも迷惑をかけてしまったり、自分で気になってしまったりと気にしているとストレスが溜まってしまいますよね。

ぜひ、歯ぎしり対策に、気軽に買えるマウスピースを試してみてはいかがですか?

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。