木製ブラインドとは

ウッドブラインドとは、木目調のブラインド。つまり窓を覆い日照りを調整することのできる家具です。窓の大きさにもよりますが、一面を覆うことになるので、部屋の雰囲気をガラリと変えることができます。

ブラインドの素材として、一般的なものは、アルミやファブリックですが、ウッドブラインドはそれらに比べると、木の温かみを感じることができ、お部屋との相性も抜群です。木目調といってもカラーバリエーションは豊富ですので、部屋に調和するウッドブラインドをみつけてみてください。

木製ブラインドのメリットとデメリット

木製ブラインドは、見た目にすっきりしていて大変おしゃれなインテリアアイテムです。カーテンとは雰囲気も全く違うので、憧れている方も多いことでしょう。そんな木製ブラインドを選ぶにあたって、そのメリットとデメリットを簡単に確認しておきましょう。

メリット|部屋全体がすっきりとした印象に

インテリアがすっきりとした印象になるのがカーテンとの違いでありメリットです。また、スラット(ブラインドの羽根)の角度を変えることで部屋に入る光や風の量を好みに応じて細かく調整できるところもポイントといえます。またアルミや樹脂製のブラインドよりも静電気を発生しづらいので、ホコリを寄せ付けにくいところがメリットです。

デメリット|遮光性や断熱性がカーテンに劣る

カーテンや木製以外のブラインドに比べて重量が重くなりがちなところがデメリットです。ただし最近では、木製でも軽量をウリにしたタイプも出てきています。ご自宅の状況に応じて選ぶことができます。

また、木製に限らずブラインドは、構造上やむをえない点ですが、遮光性や断熱性がどうしてもカーテンに劣ってしまいます。また、ホコリが付きづらいとはいえ、濃色のスラットではホコリが目に付きやすく掃除がしにくいところもあるでしょう。

木製ブラインドの選び方

それでは、木製ブラインドの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の6つ。

【1】取付方法

【2】分割タイプ

【3】スラットの幅

【4】操作方法

【5】縦型か、横型か、

【6】ラダーコート(紐)

上記の6つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】取付方法をチェック

木製ブラインドを自宅の窓に取り付けようと思い立った場合、気になるのはその取付方法ではないでしょうか。賃貸はもちろん持ち家であっても、壁に穴をあけることには抵抗感があります。

木製ブラインドは商品によって取り付けるための穴が数か所必要になりますので、それが許されるのかどうかをまずは確認する必要があります。

窓枠の内側に付けるタイプ

天井付けの木製ブラインドは、窓枠の内側にすっきり納めて取り付ける方法です。部屋をすっきり見せたい場合や、窓枠にケーシング(額縁)がついている場合、窓際に家具を配置していたりする場合には、ブラインドが窓枠内に納まるこの付け方がいいでしょう。

なお、スラットと窓枠の干渉を防ぐために、サイズは窓枠より小さくなるので、左右にすき間ができます。

窓枠の前面に付けるタイプ

正面付けは、窓枠より一回り大きく取り付ける方法です。遮光をしっかりと行ない光漏れを防ぎたい場合や、窓を大きく見せたいなどのニーズがある場合、この取り付け方がぴったりです。

一方、ブラインドの厚みがどうしても前面に出てしまうので、天井付けよりもすっきり感は減ってしまいます。また、エアコンなどが近くにある場合もぶつからないかどうか検討が必要です。

カーテンレ―ルに取り付けるタイプ

木製ブラインドには、カーテンレールにブラインドを付けてしまうタイプもあります。このタイプは、カーテンレールのランナーをすべて取り外したあと、専用の金具をレールにはめ込み、その金具にブラインドを取り付ける、という方法で設置します。

このタイプは壁に干渉しないものの、窓面が大きい場合ブラインドがかなりの重量となりカーテンレールが曲がってしまう恐れもあるので、注意が必要です。

木製ブラインドに向いている取付方法とは?

木製ブラインドの取り付けは、カーテンレールに取り付ける以外の方法、天井付か正面付がよいでしょう。賃貸の場合、カーテンレールにつけて曲がってしまうと、退去時に直さないといけないので方法として適していません。

どうしてもカーテンレールにつけたいときは、木目調の金属ブラインドか、できるだけ軽量な木製ブラインドを選ぶといいでしょう。

【2】分割タイプをチェック

木製ブラインドは、それ自体が重いです。大きな窓に取り付ける場合は、ひとつで設置せずにある程度分割して複数設置する、という方法も視野に入れられます。

分割設置は、同じくブラインドの重さが影響する日々の巻き上げ作業が楽になるというメリットもあります。窓に対して何分割にするか、ということも考えながら選んでみましょう。

【3】スラットの幅をチェック

窓装飾に使われる色は、ベースカラーの次にお部屋のインテリアの要素を左右するアソートカラーになります。ブラインドは面積が広いので、選ぶものによってかなりお部屋の印象が変わってきます。

ブラインドは、外部の光を調整するスラットと言われる羽で構成されています。このスラットの色と幅を変更するだけで、お部屋の印象をグッと変えることができます。

重厚感のあるイメージにしたい場合はスラット幅50mmの太めのものを、シャープなイメージにしたい場合はスラット幅25~35mmの細めのものを選びましょう。

ポイント:掃き出し窓にはスラット幅の広いタイプを

木製ブラインドは、天然木を使用しているのでアルミなどのブラインドに比べて重量があります。とくに掃き出し窓などで使用する場合は、高さがあるものが必要になりますし、開閉の回数が増えると負担も大きくなります。

そのため、掃き出し窓などで使用する際はスラットの幅が太いブラインドを選ぶようにするとよいでしょう。スラットの太いブラインドのほうが細いものよりもスラットの本数が少なくなり、本体の重量が軽量化できるので、開閉時の重量による負担軽減につながります。

【4】操作方法をチェック

木製ブラインドは日々開け閉めするものなので、その操作性で選ぶことも重要な観点です。木製ブラインドの操作については、ループコード式やコード式、さらに電動式などもあります。

コード式は紐で開け閉めを行ない、横のポールで採光を調整します。ループコード式は、ブラインドの開け閉めとスラットの採光の調整を1本の紐のループで操作可能です。電動式なども木製ブラインドが重たい場合などに便利です。

【5】縦型か、横型か、チェック

木製ブラインドは通常横型ですが、近年商業施設などはバーチカルブラインドといって、縦型のブラインドも人気で、一般の家庭でもよく見られるようになりました。

縦型の木製ブラインドは、頻繁に開け閉めするような窓であればスラットが風にあおられるので注意が必要です。またボリュームがあり圧迫感があるので、一般の家庭であれば横型がいいでしょう。

【6】ラダーコート(紐)をチェック

スラットとスラットをつなぐ紐のことを「ラダーコート」といい、ラダーコートの幅が広くなったものを「ラダーテープ」といいます。このラダーコートやラダーテープはさまざまな素材や色のパターンがあり、ここに着目して選ぶのも楽しいでしょう。

ポイントは、木製ブラインドのスラットの色になじませるか、あるいはアクセントにするか決めることです。部屋のイメージもあるので、ぜひ合致した組み合わせを楽しんでみてください。

エキスパートのアドバイス

木目の塗装も確認しよう

木製ブラインドは、天然木のスラットに塗装で仕上げてあります。塗装の仕方によって、木目がしっかりと浮き出るものと、木目を塗りつぶして見えないものとがあります。

天然木のナチュラルさを生かした木目がしっかりと出ているブラインドは、お部屋をナチュラルな印象にしてくれます。また、木目が出ない塗装仕上げのものは、スタイリッシュでモダンな印象のお部屋にしてくれますよ。

おすすめの木製ブラインド人気メーカー

ブラインドの中でもお洒落に空間を彩るウッドブラインド。木目調だけでなくカラーバリエーションも豊富にあります。人気のあるメーカーをご紹介します。

タチカワ

ブラインドメーカーの中でも、高品質なウッドブラインドを展開するタチカワ。業務用から家庭用まで幅広くブラインド商品を取り扱っており、オーダーメイドにも力を入れているのが特徴です。シンプルで飽きの来ないデザインで、大人のこだわりをもつお客様に満足感のある商品を提供しています。

ニトリ

「お、ねだん以上。ニトリ」のCMでも同じみのニトリ。家電業界では珍しいSPA(自社生産)のノウハウを取り入れた手法で、「低価格で高品質」な商品を実現しています。ウッドブラインドについても、ニトリらしく、他の家具を邪魔しないテイストで、シンプルで飽きの来ないデザインを揃えています。

さくらインテリア

ECをメインに展開するさくらインテリア。デザイン性の高い商品を数多く取り揃えているので、カラーバリエーションも豊富。お部屋の雰囲気に合わせたブラインドを探すのであればぴったりのメーカー。部屋の大きな存在感となるウッドブラインドをさくらインテリアであればたくさんの商品の中から探すことができます。

木製ブラインドおすすめ7選

うえで紹介した木製ブラインドの選び方のポイントをふまえて、おすすめ商品を紹介します。ぜひ参考にしてくださいね。

選べるスラット幅とバランスが決め手

窓枠上部の「取りつけ金具(ブラケット)」がむき出しになっていると、見栄えが悪くなってしまいます。木製ブラインドの場合、金属素材の取りつけ金具はとくに隠すべき。そこで重宝するのが、取りつけ金具やカーテンレールなどを隠す「バランス」というパーツです。

こちらの商品は、窓枠やカーテンレールの仕様に応じて「I型」と「C型」のバランスが選べるのが魅力。取りつけ業者さんを頼んだり、ご自身でカットしたりする必要もなく、注文時にサイズがかんたんにオーダーができて便利です。

スラットの幅を35mmと50mmの2種類から選べるのも特徴。こまかい部分にこだわりたい方にとくにおすすめしたい商品です。

※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格

| スラット幅 | 35mm、50mm |

|---|---|

| 取り付け方法 | 天付け、正面付け |

| カラー | ホワイト、ナチュラル、ミディアムブラウン、ダークブラウン |

| スラット幅 | 35mm、50mm |

|---|---|

| 取り付け方法 | 天付け、正面付け |

| カラー | ホワイト、ナチュラル、ミディアムブラウン、ダークブラウン |

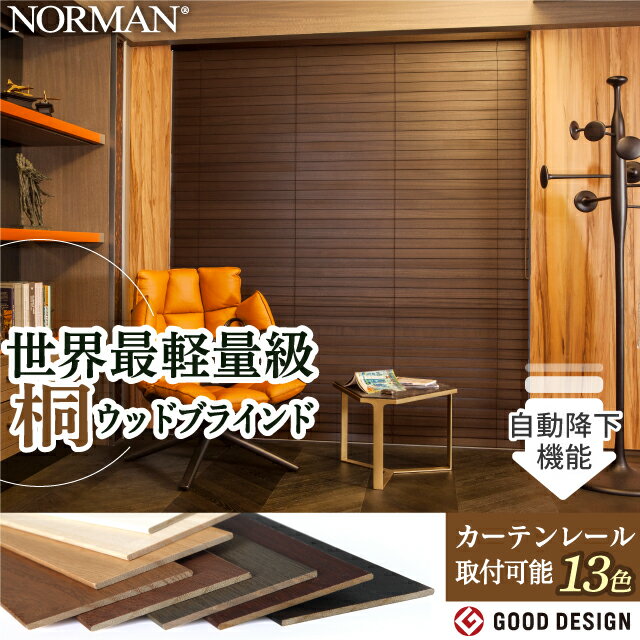

重さを50%減らした軽量タイプ

このブラインドのおすすめポイントは商品の軽さです。素材に桐を使用することで一般的なブラインドの約50%の重量をなくした軽さが特徴。

そのうえ、このブラインドは熱が伝わりにくい性質と水に強いという性質を兼ね備えているので、夏は外部からの紫外線や放射熱を軽減してくれますし、冬場の結露による嫌なカビの発生にも効果的でしょう。

また、賃貸住宅で木製ブラインドを諦めていた方でも、既設のアルミレールに取りつけることが可能です。(※ただし取り付け条件がありますので、必ず購入前に店舗へお問合せください。)

木製のスラットから入る光はまさに木々から漏れる光を思わせ、いやしの空間を演出してくれます。

※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格

| スラット幅 | 50mm、63mm |

|---|---|

| 取り付け方法 | 窓枠天井付け、カーテンボックス付け |

| カラー | ライムホワイト、トープ、フレンチオーク、レッドオーク、オールドチーク、チェリー、コードバン、ダークチーク、ラスティックグレーほか |

| スラット幅 | 50mm、63mm |

|---|---|

| 取り付け方法 | 窓枠天井付け、カーテンボックス付け |

| カラー | ライムホワイト、トープ、フレンチオーク、レッドオーク、オールドチーク、チェリー、コードバン、ダークチーク、ラスティックグレーほか |

オーダー次第で小窓への取りつけも可能!

このブラインドは、幅300mmからオーダーできるので、リビングやダイニングにあるおしゃれで幅が狭い小窓にも取りつけ可能です。お部屋をウッドブラインドで仕切りたいと考えている方にもおすすめです。

ブラインドを間仕切りに使用する場合、ブラインドの取りつけに必要なブラケットの金具が後方にあるので、片側は金具の色がブラインドの色と合わず気になるものが多いです。しかしこちらのブラインドは、ブラインドのヘッドボックスと同色のブラケットカバーを無料で指定できるので、取りつけ部分も美しい仕上がりになります。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| スラット幅 | 50mm |

|---|---|

| 取り付け方法 | 正面付け、天井付け |

| カラー | ピュアホワイト、シャビーホワイト、グレイッシュモカ、グレイッシュナチュラル、コルクベージュ、マットグレー、ほか |

| スラット幅 | 50mm |

|---|---|

| 取り付け方法 | 正面付け、天井付け |

| カラー | ピュアホワイト、シャビーホワイト、グレイッシュモカ、グレイッシュナチュラル、コルクベージュ、マットグレー、ほか |

多色展開が特徴の木製ブラインド

窓装飾は面積が広くお部屋の印象を左右する大事な部分になります。そこで、色にもこだわりたい方には、たくさんの色から選ぶことができるこちらの木製ブラインドがおすすめです。

木製ブラインドは天然木のスラットに塗装をしていますが、塗装の仕方には木目がしっかり出る塗装や木目を塗りつぶした塗装、そしてユーズド感が楽しめるアンティーク調の仕上げの塗装などがあります。塗装の種類によってお部屋のイメージもかなり変わってきますよ。

オールドテイストが楽しめるエイジング加工のこちらのブラインドは、リビングのインテリアをグッと引き立たせててくれること間違いなし。ラダーテープも多数から選べるので、よりオリジナリティの高いインテリア空間をつくってくれます。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| スラット幅 | 35mm、50mm |

|---|---|

| 取り付け方法 | 正面付け、天井付け |

| カラー | スターホワイト、ピュアホワイト、アラバスタ―、ナチュラル、サンドウォッシュ、オーク、ミディアム、ミディアムダーク、ほか |

| スラット幅 | 35mm、50mm |

|---|---|

| 取り付け方法 | 正面付け、天井付け |

| カラー | スターホワイト、ピュアホワイト、アラバスタ―、ナチュラル、サンドウォッシュ、オーク、ミディアム、ミディアムダーク、ほか |

カーテンレール付けも可能で、賃貸物件にも使える

正面付けと天井付けの他に、カーテンレールへの取付が可能。既存のカーテンレールに取り付けできるので、賃貸物件にも使用できますよ。ただし、木製ブラインドは重量があるため、耐久性の高いカーテンレールでなければならないのでご注意ください。

横幅と高さは、共に短く加工することもできます。横幅は1~13cm程度まで加工でき、高さは約3cm刻みで短くできるとのこと。ブラインドは、部屋の印象を大きく決めるものなので、窓にピッタリ合うサイズ感を選びましょう。

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格

| スラット幅 | 35mm |

|---|---|

| 取り付け方法 | 窓枠天井付け、正面付け、カーテンレール付け |

| カラー | ウォルナット、ダークブラウン |

| スラット幅 | 35mm |

|---|---|

| 取り付け方法 | 窓枠天井付け、正面付け、カーテンレール付け |

| カラー | ウォルナット、ダークブラウン |

ラダーテープ仕様で高級感も感じられる

sakuraのウッドブラインドは、アジアン風にも北欧風にもカフェ風にもしっくり合うので、家具だけではなくブラインドまでこだわりたい方におすすめ。カラーが4つもあるので、どんな部屋にでもマッチするでしょう。

また、ブラインドをつないでいるラダーテープは、他のウッドブラインドに比べてみても高級感あるデザインなのでおすすめです。取り付けは、素人がドライバー1本で作業できます。業者を呼ぶ工賃がなくなるので、お財布にも優しいですね。

※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格

| スラット幅 | 50mm |

|---|---|

| 取り付け方法 | 窓枠天井付け、正面付け |

| カラー | ヴィンテージブラウン、ダークブラウン、ホワイト、ミディアムブラウン |

| スラット幅 | 50mm |

|---|---|

| 取り付け方法 | 窓枠天井付け、正面付け |

| カラー | ヴィンテージブラウン、ダークブラウン、ホワイト、ミディアムブラウン |

規格品サイズ88×108cmのウッドブラインド

88×108cmと規格品サイズのウッドブラインドです。スリムな窓に単体として使ってもいいですし、倍の長さが必要な際は2個並べて取り付けてみてもいいでしょう。スラットの素材には、天然木材を使用。木材本来の節や筋などが含まれるので、ナチュラルな風合いを楽しみたい人におすすめです。

開閉操作は、ポールを左右に回転させてスラットの角度を調整します。日光を遮断したいときや開放感を求める際も、簡単にさっと開けられますよ。

※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格

| スラット幅 | 35mm |

|---|---|

| 取り付け方法 | 天付け、正面付け、窓枠天井付け、カーテンボックス付け |

| カラー | ウォールナット |

| スラット幅 | 35mm |

|---|---|

| 取り付け方法 | 天付け、正面付け、窓枠天井付け、カーテンボックス付け |

| カラー | ウォールナット |

おすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | スラット幅 | 取り付け方法 | カラー |

|---|---|---|---|---|---|---|

| インテリア ミクソン『オーダーメイドブラインド』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |

選べるスラット幅とバランスが決め手 | 35mm、50mm | 天付け、正面付け | ホワイト、ナチュラル、ミディアムブラウン、ダークブラウン |

| ノーマンジャパン『桐ウッドブラインド(オーダーメイド)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |

重さを50%減らした軽量タイプ | 50mm、63mm | 窓枠天井付け、カーテンボックス付け | ライムホワイト、トープ、フレンチオーク、レッドオーク、オールドチーク、チェリー、コードバン、ダークチーク、ラスティックグレーほか |

| トーソー『木製ブラインド ベネウッド』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

オーダー次第で小窓への取りつけも可能! | 50mm | 正面付け、天井付け | ピュアホワイト、シャビーホワイト、グレイッシュモカ、グレイッシュナチュラル、コルクベージュ、マットグレー、ほか |

| ニチベイ『ウッドブラインド クレール』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

多色展開が特徴の木製ブラインド | 35mm、50mm | 正面付け、天井付け | スターホワイト、ピュアホワイト、アラバスタ―、ナチュラル、サンドウォッシュ、オーク、ミディアム、ミディアムダーク、ほか |

| 旭南ブラインド『ブラインド 木製(ウッド)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月15日時点 での税込価格 |

カーテンレール付けも可能で、賃貸物件にも使える | 35mm | 窓枠天井付け、正面付け、カーテンレール付け | ウォルナット、ダークブラウン |

| sakura『ウッドブラインド』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |

ラダーテープ仕様で高級感も感じられる | 50mm | 窓枠天井付け、正面付け | ヴィンテージブラウン、ダークブラウン、ホワイト、ミディアムブラウン |

| 立川機工『ウッドブラインドN35(TW-4515)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月11日時点 での税込価格 |

規格品サイズ88×108cmのウッドブラインド | 35mm | 天付け、正面付け、窓枠天井付け、カーテンボックス付け | ウォールナット |

各通販サイトのランキングを見る 木製ブラインドの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での木製ブラインドの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

そのほかのインテリアに関連する記事はこちら 【関連記事】

最後に|エキスパートのアドバイス

デザインと昇降のしやすさを確認しよう!

窓装飾はお部屋の面積の中で床や壁に続いて大きな部分です。そのため、お部屋のイメージに合わせたスラット幅と色をコーディネートすることがとても重要になります。

また、窓はお部屋の空気の入れ替えや採光と遮光(しゃこう)に使いますので、ブラインドの開閉が必要になります。ブラインドの重量が軽いブラインドや、開閉時の荷重の負担が少なくなる機能が搭載されたブラインドを選ぶことをおすすめします。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。