カーペットとラグの違い

カーペット(絨毯)とラグマットの違いがよくわからないという方も多いのではないでしょうか。カーペット(絨毯)とラグマットの違いは、サイズです。

◆カーペット(絨毯)

…3畳以上、部屋全面に敷くものや比較的大きなサイズ

◆ラグ

…1畳(約90×180cm)から3畳(約180×180cm)程度の大きさ

カーペットとラグの違いを覚えておくことで、商品選びがスムーズになります。欲しい商品が、カーペットなのかラグなのか把握しておくといいでしょう。

カーペットの選び方

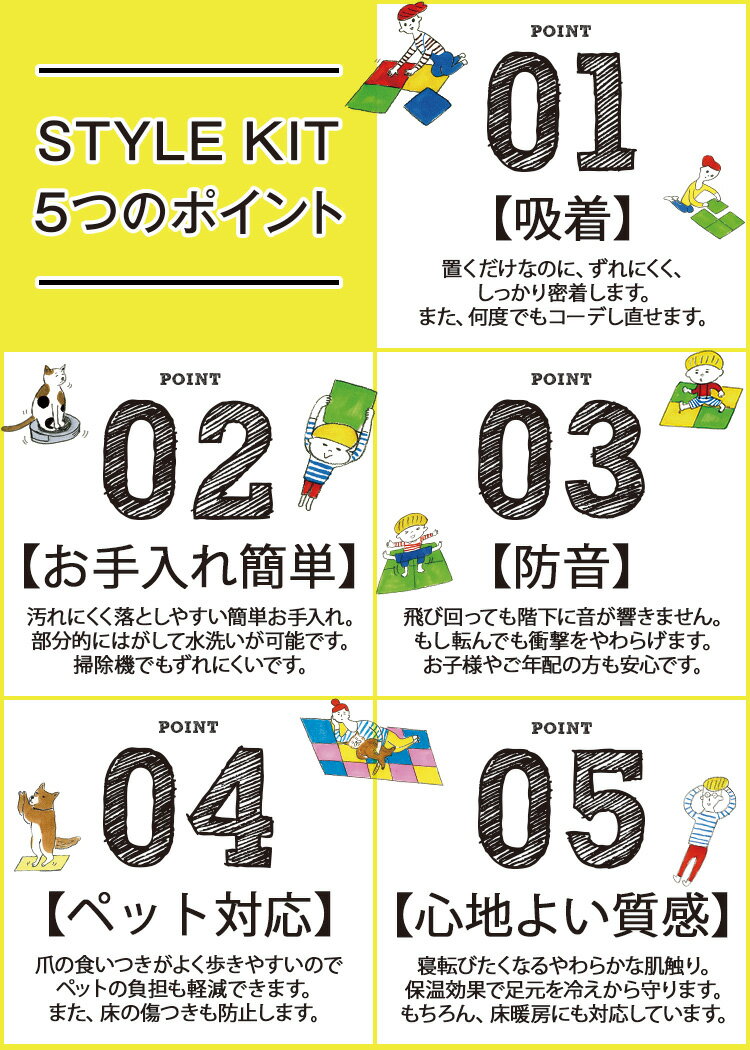

それでは、カーペット(絨毯)の基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の5つ。

【1】タイプ

【2】サイズ

【3】素材

【4】表面の繊維の束「パイル」

【5】そのほかの機能

上記の5つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】タイプをチェック

カーペット(絨毯)には、比較的大きな面積に1枚で敷く「ロールカーペット」と、30~50cm四方の小さなものを並べて敷くことができる「タイルカーペット」があり、どちらも床一面に敷き詰めることが可能です。

床材として一面に敷くのか、ペットエリアやダイニングテーブルまわりなど部分的に敷くのか、用途に合わせて選びましょう。

規定の畳数サイズなどで購入できる「ロールカーペット」

「ロールカーペット」は、大きなサイズで作られたものをロール状に巻いてある継ぎ目のない絨毯。部屋の床に広く敷くため、空間のイメージを作り上げる要素のひとつといえるでしょう。部屋の広さをあらかじめ確認し、それに合わせて購入すれば自分でもかんたんに敷くことができます。

部屋の角が変形している場合は、オーダーカットできる商品を選ぶのがおすすめです。継ぎ目がないので見た目も美しく、歩き心地もいいですよ。

ただし、大きなサイズになると集合住宅ではエレベーターに入らない場合があるので、搬入経路を確認する必要があります。

一枚一枚を自由につなげる「タイルカーペット」

タイルカーペットとは、正方形や長方形のパネル状の絨毯のことです。タイルカーペットのよさは、なんといっても汚れた部分だけを取り外して洗えることや交換ができるところ。とくに子どもの遊びスペースとして利用する場合は、「ここだけ」を交換できるのはうれしいですね。

色や柄の組み合わせを変えることができるので、同じものでそろえたり、異なるものを組み合わせたりと、好みによってアレンジも可能。裏面が吸着タイプになっているものも多く、安心して気軽に使うことができます。

【2】サイズをチェック

サイズ選びは、なによりも重要なポイントです。気に入って購入したのにサイズが合わなかった……では、気持ちもお金も無駄になりますよね。商品選びに失敗しないためには、敷きたい場所を畳の枚数に換算すること。江戸間1畳のサイズ約88×176cmを基準にすることが多いですが、畳のサイズは地域によって異なるので確認が必要です。

部屋の広さが12畳で一面敷きたい場合は12畳のままでいいですが、ソファまわりなど部屋の一部に敷く場合は、敷きたい部分の面積を畳の枚数に換算するとわかりやすいですね。

【3】素材をチェック

素材によって肌触りや踏み心地、機能面が異なることがあります。もちろん価格面にも差が出てきます。

素材を中心に考えて選ぶのか、予算を決めて選ぶのか、それぞれのメリット・デメリットを見ながら考えていきましょう。

天然素材で長く使える 「ウール」

絨毯・カーペットといえば「ウール」というくらい、昔から使用されている天然素材です。メリットは、冬は暖かく夏は涼しいところ。そして、踏みしめて繊維がつぶれても復元する力があることでしょう。ただし重い家具を長年置いているところは難しい場合があります。

ウールマーク製品には防虫加工が義務づけられており、また水分もはじきやすいので、こぼしてもすぐに拭き取ればきれいな状態を保つこともできます。

デメリットは、繊維がほころぶことがあるのでこまめな掃除が必要なこと、天然素材のため高価格のものが多いことです。

耐久性が高い「ナイロン」

ナイロン素材も絨毯・カーペットの素材として多用されています。メリットは繊維がしっかりしているので、強度があること。そして、速乾性があるので汚れても水拭きで掃除ができ、比較的早く汚れを落とせることでしょう。

デメリットは、紫外線に弱いので日焼けにより変色すること。また、同じ化学繊維のポリエステルなどよりも価格は高めの傾向にあります。

化学繊維の主流「ポリエステル」

洋服などでも使用されている身近な素材のポリエステル。手ごろな価格のものが多く、シルクのような肌触りのマイクロファイバー繊維やウール風、コットン素材風やリネン風などに加工されているものもあり、選択肢が広いことがメリットです。

一方、デメリットとしては、化学繊維をアレルギー源として反応する方には注意が必要なところです。

コストパフォーマンスが高い「ポリプロピレン」

ポリプロピレンのメリットは価格が手ごろということ。広い面積を敷き詰める場合、低価格なのは重要ポイントですよね。そして弾力性もあり柔軟で摩擦にも強いのが特徴です。

デメリットとしては、耐熱性が乏しいこと。キッチンまわりなど火を使う場所には不向きです。

耐光性にすぐれ肌触りのいい「アクリル」

愛用者が多いアクリル繊維のメリットは、強度があり耐候性にすぐれているので、色あせしにくく長く使用できること。またアクリル繊維の性質上、虫や細菌などに強く衛生面でも安心です。

肌触りがいいので、寝転がると気持ちがいいのも魅力ですが、価格がほかの化学繊維に比べて高いのがデメリットです。

なめらかで美しい光沢「シルク」

ペルシャ絨毯の素材としてもおなじみのシルクですが、肌触りのなめらかさや美しい光沢は、ほかとは比べものにならないので、一度は手にしてみたい逸品ですね。意外と軽いのもメリットのひとつです。

デメリットは価格がとても高いこと。約40×45cmの小さいサイズでも2万円前後が相場です。また日光にも弱く変色しやすいので、できるだけ日に当たりにくいところに敷きましょう。

吸水性にすぐれた「コットン」

天然素材であるコットンは、吸水性にすぐれ肌触りもいいので、夏場にゴロゴロしていてもべったりと繊維がくっつくような気持ち悪さを感じにくいことがメリット。

一方、デメリットはしわになりやすく、縮みやすいことでしょう。洗って乾かすときは、ピンと伸ばして乾かすほうが元の形を維持できます。ただし長時間日光に当てると変色することもあるので、陰干しするほうがいいでしょう。

独特のかたさと自然な風合い「リネン」

リネン(麻)はナチュラルな雰囲気があるので絨毯として広い面積に敷くと、やさしい印象になります。メリットは、通気性、水分の吸水性、発散性がいいところ。コットンと同じく夏場の絨毯・カーペットとしてもいいですね。洗ったときに速く乾くのもうれしいポイントです。

デメリットとしては、しわになりやすく、肌触りが独特でかたくザラザラ感があります。リネン100%よりも、ほかの素材との混合タイプのほうがかたさも軽減されるでしょう。

和室がフローリングの洋室になる「ウッド」カーペット

ファブリックのかわりに木材を選べばフローリングのような床になるのがウッドカーペットです。ガラっと雰囲気を変えるときにピッタリの素材で、主には畳のある和室を洋室に変えるときに使います。

業者にオーダーする必要がなくホームセンターや通販でも手ごろな価格で買えます。もちろん設置も自分でできます。

【4】表面の繊維の束「パイル」をチェック

「パイル」とは絨毯・カーペットの表面にある毛足のことです。

パイルには表面の毛足を切りそろえた「カットパイル」、タオル地のように丸い輪になっている「ループパイル」、両方の長所をあわせた「カット&ループパイル」があり、見た目や耐久性も異なります。どこに敷くのかをイメージして選びましょう。

切りそろえたパイルがふんわりやわらか「カットパイル」

表面の毛足がそろっているので、肌触りがふんわりとやわらかいのが特徴です。ループパイルに比べ耐久性は劣るので、あまり重い家具を置かない部屋におすすめです。

またペットや赤ちゃんがいる家庭は、ループパイルだと爪が引っかかってしまう場合があるので、カットパイルのほうがケガの心配も少ないですね。

丸い輪が耐久性の秘訣「ループパイル」

丸い輪の形状のパイルを縫いつけており、感触はかためでサラッとした肌触りが特徴です。耐久性が高いので家具を多く置くダイニングやリビングルームでもへたりにくいですよ。部屋全体に敷く場合にもおすすめです。

ダイニングに敷く場合は、衛生面にも考慮し、抗菌や防臭加工が施されているかどうかも確認しましょう。

両方を生かしたデザイン豊富な「カット&ループパイル」

カット&ループパイルは、「カットパイル」と「ループパイル」の長所をあわせたもので表情が豊かなのが特徴です。そして両方を生かしたデザイン性にすぐれたものも多いので、見た目を重視したい人におすすめです。

応接室のように品がある雰囲気のリビングにしたい場合もいいですね。また毛足の長さにより雰囲気も変わるので、「おしゃれ」「品がある」「大人空間」などインテリアや好みに合わせて選ぶことができますよ。

【5】そのほかの機能をチェック

素材やサイズを見てきましたが、絨毯・カーペットには「防炎機能」「防ダニ機能」「防音機能」や、掃除の際にも便利な「防汚機能」など、さまざまなうれしい機能を備えているものも多くあります。

敷いたままのことも多いので、機能面も詳しく見ていきましょう。

燃えにくい「防炎機能」

防炎機能といっても「燃えない」わけではないのでご注意を。「燃えにくい」ので万が一のときは、燃え広がる時間を遅らせることで避難する時間を稼ぐというものです。

消防法施工規制にもとづき防炎性能試験に合格した製品には「防炎マーク」がついています。31m以上の高さの高層マンションでは階に関係なく、絨毯・カーペットやカーテンなどは防炎製品の使用が義務づけられていますので、購入の際にはマークの有無をしっかり確認しましょう。

ダニや害虫を防ぐ「防ダニ機能」

寝転がることも多い絨毯・カーペットなので「防ダニ機能」もあるほうが気持ち的には安心です。とはいえアレルギー対策のためにも掃除はこまめにしてくださいね。

毛足が長いタイプは、毛の流れとは逆から掃除機をかけてしっかり根元から、ほこりなども吸い取るように心がけましょう。

階下への騒音を和らげる「防音機能」

マンションやアパートでは「防音機能」は階下への配慮としても必須ではないでしょうか。もちろん二世帯住宅でもいえることですね。防音レベルを示す基準となっているのが「LL-」表示です。

「LL-50」「LL-40」「LL-35」などがあり、数値が低いほうが防音効果が高いといわれていますが、防音レベルが明記されていない絨毯・カーペットも多くあります。その場合は、なるべく厚手で中材や裏面にウレタンなど弾力性の高い素材が加工されているものがいいでしょう。裏の素材にも注目しておきましょう。

撥水・撥油性を備えた「防汚機能」

防汚機能には「SR加工」ソイル リリース(汚れを落としやすくする加工)と、「SG加工」ソイルガード(汚れをつきにくくする加工)の2種類があります。

どちらを重視するのかは、頻繁に洗いたい子ども用のスペースに敷くのか、食品や食べこぼしによる汚れが気になるダイニングに敷くのかなどによっても異なります。もちろん両方を備えているとお手入れもかんたんなので、なおよしですね。

ホットカーペットや床暖房が使える「耐熱加工」

空気を汚さない暖房器具として人気のある床暖房やホットカーペットを使っている場合などは、絨毯やカーペットが対応しているかどうかを必ず確認しましょう。耐熱性はもちろん熱伝導のすぐれた商品も増えています。

絨毯・カーペットのおすすめ11選

ここからは、絨毯・カーペットのおすすめを紹介していきます。商品の特徴とあわせて使用している素材のメリットやデメリットにも触れていきますので、ぜひ商品選びの参考にしてください。

女性でも取り扱いがしやすい2分割タイプ

江戸間サイズのウッドカーペット。ウッドカーペットはタイルタイプやロールタイプの商品が多いですが、この商品は2分割となっていて取り扱いがラクな点が特徴。ロールタイプは全体の重量が男性でも作業は大変ですが、これなら女性が一人で持ち運んだり、敷いたりすることが可能です。表面は、メラミン樹脂なので水や汚れに強く、裏面は不織布で床の傷つきを防げるので賃貸でも安心して導入できます。

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格

| サイズ | 幅約350×奥行約260cm |

|---|---|

| 素材 | 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) |

| タイプ | ロールカーペット |

| パイル形状 | - |

| 機能 | - |

| 洗濯 | - |

| サイズ | 幅約350×奥行約260cm |

|---|---|

| 素材 | 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) |

| タイプ | ロールカーペット |

| パイル形状 | - |

| 機能 | - |

| 洗濯 | - |

静電気が起こりにくくほこりもつきにくい

ポリプロピレン素材は耐薬品性にもすぐれているので、頑固な汚れは漂白剤を使用して落とすことができます。いつまでもきれいを保ちやすいですね。どうしても落ちない汚れや気になるところは、部分的に取り替えられるのもタイルカーペットの便利なところ。また水洗いしても水切れがいいので、素早く乾きますよ。

制電素材なので、ほこりやペットの毛がつきにくく、静電気も起こりにくくなっています。寝転がってもバチバチなりにくいのはうれしいですね。

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格

| サイズ | 幅50×奥行50cm(20枚セット) |

|---|---|

| 素材 | ポリプロピレン |

| タイプ | タイルカーペット |

| パイル形状 | ループ |

| 機能 | 防汚、防炎、制電、難燃 |

| 洗濯 | 水洗い可 |

| サイズ | 幅50×奥行50cm(20枚セット) |

|---|---|

| 素材 | ポリプロピレン |

| タイプ | タイルカーペット |

| パイル形状 | ループ |

| 機能 | 防汚、防炎、制電、難燃 |

| 洗濯 | 水洗い可 |

ハサミでカットできるロールカーペット

5色展開の日本製のロールカーペット。サイズ展開も豊富です。線が入った柄なので、ストライプにもボーダーにもできますよ。部屋を広く長く見せたい場合は入口に対してストライプにするなど、工夫してみましょう。

また、ハサミやカッターでカットしてもほつれにくいのも便利。裏面からカッターでカットするときれいに切ることができるので裏面からカットしましょう。折りたたんだ状態で届くため、折りじわがありますが、使用していくことでなくなります。

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格

| サイズ | 幅261×奥行352cm |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル |

| タイプ | ロールカーペット |

| パイル形状 | ループ |

| 機能 | 抗菌・防臭、床暖房対応 |

| 洗濯 | - |

| サイズ | 幅261×奥行352cm |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル |

| タイプ | ロールカーペット |

| パイル形状 | ループ |

| 機能 | 抗菌・防臭、床暖房対応 |

| 洗濯 | - |

豊富なサイズ! 部屋に合わせてサイズ加工も可能

無地でシンプルなので「和室から洋風の部屋に変えたい」「インテリアの邪魔をしたくない」という方にもおすすめです。

サイズ展開が豊富で、三畳のラグマットから最大12畳まで好きな大きさを選ぶことができるのもうれしいポイント。複数の広さが異なる部屋を同色の絨毯で統一することも可能ですね。素材はポリエステルで防ダニ効果もあり。またホットカーペットにも対応しているのでオールシーズン活用できます。

オプションでサイズ加工もできるので、ご自身の部屋にぴったり合う絨毯に仕立てることもできます。

※各社通販サイトの 2024年11月23日時点 での税込価格

| サイズ | 幅261×奥行352cm |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル(色によりポリプロピレンになる場合もあり) |

| タイプ | ロールカーペット |

| パイル形状 | - |

| 機能 | ホットカーペット対応 |

| 洗濯 | - |

| サイズ | 幅261×奥行352cm |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル(色によりポリプロピレンになる場合もあり) |

| タイプ | ロールカーペット |

| パイル形状 | - |

| 機能 | ホットカーペット対応 |

| 洗濯 | - |

シックなカラー展開! 模様替えにぴったり

6畳間に敷き詰められるサイズ。シンプルなデザインでカラー展開もシックなので、部屋の模様替えに取り入れやすいでしょう。

ハサミでカットし微調整はできますが、毛足が残ったり、縁は断面から広がりやすいので木工用接着剤などでかためてくださいね。または、カット面の上にはチェストなどのあまり動かさない家具を置くのがいいかもしれません。

畳の部屋を洋風に模様替えする際にもおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格

| サイズ | 幅261×奥行352cm |

|---|---|

| 素材 | ポリプロピレン |

| タイプ | ロールカーペット |

| パイル形状 | - |

| 機能 | - |

| 洗濯 | - |

| サイズ | 幅261×奥行352cm |

|---|---|

| 素材 | ポリプロピレン |

| タイプ | ロールカーペット |

| パイル形状 | - |

| 機能 | - |

| 洗濯 | - |

掃除がかんたんでいつも清潔を保てる

短めの毛足でゴミやほこりが絡まりにくいので、掃除がかんたん。抗菌・防臭、防ダニ加工が施されているのでさらに清潔も保ちやすいですね。肌触りがいいので、寝転がっても快適。ゆったりとした時間を過ごせます。

裏面には滑り止めがついているので、ズレる心配も少なく和室や子ども部屋、ひとり暮らしの住まいにもおすすめです。また自宅の洗濯機で洗えるのも、わざわざクリーニングやコインランドリーなどに行かなくていいので便利ですね。

※各社通販サイトの 2024年11月23日時点 での税込価格

| サイズ | 幅200×奥行250cm |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル |

| タイプ | ロールカーペット |

| パイル形状 | - |

| 機能 | 防ダニ、抗菌・防臭、滑り止め、ホットカーペット対応 |

| 洗濯 | 丸洗い可 |

| サイズ | 幅200×奥行250cm |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル |

| タイプ | ロールカーペット |

| パイル形状 | - |

| 機能 | 防ダニ、抗菌・防臭、滑り止め、ホットカーペット対応 |

| 洗濯 | 丸洗い可 |

ピタッとくっつきズレにくい

子どもの遊びスペースとしても利用することが多いタイルカーペットですが、ズレやすいのが難点と感じる方も多いのではないでしょうか。こちらの商品は「おくだけ吸着」というズレにくい裏面吸着加工が施されているので、上を走り回っても安心。さらに「ノンホルムアルデヒド仕様」なので小さい赤ちゃんのお昼寝スペースとしてもぴったりですね。

またハサミでカットできるので部屋のサイズや、敷きたい場所に合わせて大きさを自在に変更可能。撥水加工が施されているのでダイニングテーブルスペースに合わせてカットして敷いてもいいですね。繰り返して洗濯ができるので、汚れた部分だけ取り替えられるのもタイルカーペットの便利なところですよね。

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格

| サイズ | 幅25×奥行25cm(50枚セット) |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル |

| タイプ | タイルカーペット |

| パイル形状 | - |

| 機能 | アンモニア消臭、防汚、ホルムアルデヒド対策、床暖房対応 |

| 洗濯 | 丸洗い可 |

| サイズ | 幅25×奥行25cm(50枚セット) |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル |

| タイプ | タイルカーペット |

| パイル形状 | - |

| 機能 | アンモニア消臭、防汚、ホルムアルデヒド対策、床暖房対応 |

| 洗濯 | 丸洗い可 |

色の組み合わせが楽しいタイルカーペット

ナイロン製のカットパイルで汚れがつきにくいタイルカーペットです。裏面は吸着タイプなので部分貼りしても滑りにくく、防炎、制電、防汚、消臭、防ダニ、床暖房対応などさまざまな機能がついています。

カラー展開が豊富なので、1色につき2枚以上などの注文条件はありますが、お好みの色の組み合わせができるのでオリジナルなカーペットを作ることができます。L-40と遮音効果が高いので、子ども部屋などにおすすめですね。

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格

| サイズ | 幅40×奥行40cm |

|---|---|

| 素材 | ナイロン |

| タイプ | タイルカーペット |

| パイル形状 | カット |

| 機能 | 防炎、制電、防ダニ、防音、防臭、防汚、床暖房対応 |

| 洗濯 | 水洗い可 |

| サイズ | 幅40×奥行40cm |

|---|---|

| 素材 | ナイロン |

| タイプ | タイルカーペット |

| パイル形状 | カット |

| 機能 | 防炎、制電、防ダニ、防音、防臭、防汚、床暖房対応 |

| 洗濯 | 水洗い可 |

厚手タイプ! やわらかく気持ちのいい肌ざわり

なんといっても低反発でやわらかいのが特徴。リビングなど家族が集まるところでは、みんながゴロゴロ寝転びたくなるかもしれませんね。裏面には滑り止め加工が施され、抜け毛もほとんどありません。縁にはヘム加工という圧縮加工が施されているので、耐久性、耐摩耗性もあり、子どもが走り回ってもへたれにくく安心です。

毛足が短く高密度なためお手入れはおもに掃除機で行いましょう。夏場でも暑苦しくなく、床暖房にも対応しているため年間を通して使用できます。また抗菌、防臭、防ダニ加工も施され清潔な状態を保ちやすいのもうれしいですね。

厚手なので防音効果もあり、小さな子どもがいる家庭にもおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格

| サイズ | 幅150×奥行200cm |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル(中材にウレタンを使用) |

| タイプ | ロールカーペット |

| パイル形状 | - |

| 機能 | 防ダニ、防音、抗菌・防臭、防湿、床暖房対応 |

| 洗濯 | - |

| サイズ | 幅150×奥行200cm |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル(中材にウレタンを使用) |

| タイプ | ロールカーペット |

| パイル形状 | - |

| 機能 | 防ダニ、防音、抗菌・防臭、防湿、床暖房対応 |

| 洗濯 | - |

必要なところに必要な分だけ設置できるマット

ホテルなど、高い遮音性能を求められる物件にも使用されているこのマットは、一辺が50cmです。お部屋の大きさに合わせてカットするだけでOKです。床面に自由に敷き詰められます。

飲み物などを万が一こぼしてしまった場合でも、汚れたマットのみを外して丸洗いすれば良いため、日々のお手入れも簡単です。

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格

| サイズ | 幅50×奥行50cm |

|---|---|

| 素材 | アクリルなど |

| タイプ | タイルカーペット |

| パイル形状 | - |

| 機能 | 防ダニ、防音、防湿 |

| 洗濯 | 水洗い可 |

| サイズ | 幅50×奥行50cm |

|---|---|

| 素材 | アクリルなど |

| タイプ | タイルカーペット |

| パイル形状 | - |

| 機能 | 防ダニ、防音、防湿 |

| 洗濯 | 水洗い可 |

ウレタンのほどよいクッション性がキモ

フランネルのさわり心地が良いこのカーペットは、毛足が短いため、髪の毛やほこりなどが絡みにくく、簡単にお手入れができます。さらに、撥水加工も施されているため、表面をすぐに拭き取れば大丈夫です。

しっかりと縫製されているため、破れやほつれなども起きにくいです。サイズが小さめなので、子ども部屋やペットのいるスペースなどに活用しやすいです。ふかふかの座り心地を楽しんでくださいね。

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格

| サイズ | 幅200×奥行250cm |

|---|---|

| 素材 | マイクロファイバー、フランネル |

| タイプ | ロールカーペット |

| パイル形状 | - |

| 機能 | 防ダニ、抗菌、防湿 |

| 洗濯 | - |

| サイズ | 幅200×奥行250cm |

|---|---|

| 素材 | マイクロファイバー、フランネル |

| タイプ | ロールカーペット |

| パイル形状 | - |

| 機能 | 防ダニ、抗菌、防湿 |

| 洗濯 | - |

おすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 素材 | タイプ | パイル形状 | 機能 | 洗濯 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『ウッドカーペット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

女性でも取り扱いがしやすい2分割タイプ | 幅約350×奥行約260cm | 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) | ロールカーペット | - | - | - |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『タイルカーペット 20枚セット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

静電気が起こりにくくほこりもつきにくい | 幅50×奥行50cm(20枚セット) | ポリプロピレン | タイルカーペット | ループ | 防汚、防炎、制電、難燃 | 水洗い可 |

| 大漁カーペット『ヒーリング』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

ハサミでカットできるロールカーペット | 幅261×奥行352cm | ポリエステル | ロールカーペット | ループ | 抗菌・防臭、床暖房対応 | - |

| 大漁カーペット『スリート』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月23日時点 での税込価格 |

豊富なサイズ! 部屋に合わせてサイズ加工も可能 | 幅261×奥行352cm | ポリエステル(色によりポリプロピレンになる場合もあり) | ロールカーペット | - | ホットカーペット対応 | - |

| グラムスタイル『カーペット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

シックなカラー展開! 模様替えにぴったり | 幅261×奥行352cm | ポリプロピレン | ロールカーペット | - | - | - |

| カラーズ『洗える ラグマット 200×250』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月23日時点 での税込価格 |

掃除がかんたんでいつも清潔を保てる | 幅200×奥行250cm | ポリエステル | ロールカーペット | - | 防ダニ、抗菌・防臭、滑り止め、ホットカーペット対応 | 丸洗い可 |

| SANKO(サンコー)『おくだけ吸着 タイルマット 25×25cm 50枚組(OF-66)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

ピタッとくっつきズレにくい | 幅25×奥行25cm(50枚セット) | ポリエステル | タイルカーペット | - | アンモニア消臭、防汚、ホルムアルデヒド対策、床暖房対応 | 丸洗い可 |

| サンゲツ『スタイルキット カット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

色の組み合わせが楽しいタイルカーペット | 幅40×奥行40cm | ナイロン | タイルカーペット | カット | 防炎、制電、防ダニ、防音、防臭、防汚、床暖房対応 | 水洗い可 |

| 一南『ラグマット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

厚手タイプ! やわらかく気持ちのいい肌ざわり | 幅150×奥行200cm | ポリエステル(中材にウレタンを使用) | ロールカーペット | - | 防ダニ、防音、抗菌・防臭、防湿、床暖房対応 | - |

| 日東紡マテリアル『静床ライト 10枚入』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

必要なところに必要な分だけ設置できるマット | 幅50×奥行50cm | アクリルなど | タイルカーペット | - | 防ダニ、防音、防湿 | 水洗い可 |

| Colorsroom『カーペットラグ 極厚25mm』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月18日時点 での税込価格 |

ウレタンのほどよいクッション性がキモ | 幅200×奥行250cm | マイクロファイバー、フランネル | ロールカーペット | - | 防ダニ、抗菌、防湿 | - |

各通販サイトのランキングを見る 絨毯・カーペットの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での絨毯・カーペットの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

【関連記事】そのほかの絨毯・カーペットはこちら

最後に|エキスパートのアドバイス

部屋に合わせた色柄を! あわせて機能もチェック

カラーや素材、サイズなど豊富にそろっている絨毯・カーペットは一度購入したら長く使うことが多いものです。広い面積に敷き詰めるのなら家具やカーテンに合わせたやさしい色合いを、小さめのサイズなら特徴的な柄やカラーでお部屋のアクセントにしてもいいでしょう。

防炎、防汚、防音、防臭など、住宅環境や家族構成に合わせた機能もあわせて選んでみましょう。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。