| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 重さ | 素材 | カバーの有無 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 貝印 SELECT100『うろこ取り(DH3016)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

後片づけもお手入れもラクで家庭用にぴったり | 外寸:全長212×幅56×高さ28mm | 87g | 本体:ステンレススチール、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度110度) | 有 |

| カンダ『kan 新案ウロコ取』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

うろこ以外の処理もこれ1本で | 刃先:60mm、外寸:全長215×幅35mm | - | 本体:18-0ステンレス、持ち手:天然木 | 無 |

| 遠藤商事『業務用 ウロコ取 小 真鍮鋳物』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

大型の魚に適した真鍮製のうろこ取り | 外寸:全長195×幅35×高さ25mm | 100g | 刃:真鍮鋳物、持ち手:木 | 無 |

| 片力商事『鱗トル』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格 |

うろこが飛び散らない設計 | 7.3×6×8cm | 90g | 材質:芯/ステンレススチール、持ち手:本体ヘラ | - |

| 星三製作所『真鍮 ウロコ取り 大(TS-252)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

すばやくうろこを取れる大サイズの真鍮製 | 外寸:全長203×幅35mm | 100g | 刃:真鍮、持ち手:天然木 | 無 |

| がまかつ『うろこ取り(GM-1314)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

大きい魚のうろこも飛び散らず一気に取れる | 刃:直径50mm、外寸:全長200×幅50mm | - | 本体:ステンレス、持ち手:木 | 無 |

| 星三製作所『飛び散らないうろこ取り(SG-204)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

うろこをまとめて捨てられる大きめの魚向け商品 | 先端部:幅33×奥行50×高さ18mm、外寸:全長220mm | - | 本体:18-8ステンレス(二酸化チタン皮膜加工)、持ち手:天然木 | 有 |

| 貝印 Kai House SELECT『うろこ取り(ケース付)(DH7134)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

樹脂製だから子どものお手伝いにも | 外寸:全長170×幅40×高さ26mm | 36g | 本体・刃:ABS樹脂(耐熱温度100度)、フタ:AS樹脂(耐熱温度100度) | 有 |

| シーリスト『なかでも優れたウロコ取り』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月24日時点 での税込価格 |

胴や腹のうろこがごっそり取れる! | 外寸:全長200×幅70mm | - | ポリエチレン | 無 |

| アイザワ『魚うろこ取り』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

オーソドックスなうろこ取り | 18㎝ | 80g | 真鍮鋳物、ケヤキ柄 | ー |

| ROSLE『うろこ取り(12749)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

食洗機でも洗えてお手入れが簡単 | 21×5×3cm | 96g | ステンレススチール | ー |

| プリンス工業『うろこ取り 銀鱗』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格 |

大きめの魚やぬめりのある魚でもOK | 85.5×243×35mm | 140g | ステンレス | ー |

| shangjin『うろこ取り(SJJP263)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

小さな魚や細かい作業にぴったり | 20.5cm | ー | ステンレス鋼 | ー |

| Ausuc『電動 うろこ取り』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

長時間の作業もラクラク!電動タイプ | - | 約0.8kg | ABS樹脂、ステンレス鋼 | 無 |

うろこ取りの選び方 魚をさばく方必見!

まずは、うろこ取りを選ぶときのポイントを紹介します。

使い方に合う素材を選ぼう

うろこ取りの素材は、おもに「ステンレス製」「真鍮(しんちゅう)製」「樹脂製」があります。それぞれの特徴をみていきましょう。

普段使いには「ステンレス製」がおすすめ

ステンレス製のうろこ取りはサビにくく、ふだん使いにぴったりです。包丁などにも使われている素材で、すみずみまで洗いやすく衛生的にたもちやすいのもポイント。

ただし、持ち手までステンレスでできているタイプは、濡れた手で持つと滑ることがあります。うろこ取りの先端は鋭くなっているので、ケガをしないように気をつけてください。

大型魚のうろこ取りなら「真鍮製」

大型の魚のうろこを取るのなら、真鍮(しんちゅう)製のうろこ取りがよいでしょう。真鍮は腐食しにく、長く使えます。持ち手が木でできているものは、濡れた手で持っても滑りにくいです。

魚屋さんでも使われることが多い真鍮製のうろこ取りですが、手入れを怠るとサビの一種である「緑青(ろくしょう)」が発生してしまいます。使ったあとはきちんと手入れすることが大切です。

小魚なら「樹脂製」が使いやすい

樹脂製のうろこ取りは、軽量で扱いやすく、手が疲れにくいのが魅力です。全体が樹脂でできているものなら、ケガもしにくいでしょう。

ただし軽い分、力を入れてうろこを取るのには向きません。イワシやアジといった軽い力でうろこが取れる小さな魚をさばくときに適しています。

最近はあまり見かけませんが、食品ゴムを使用したものも樹脂製のうろこ取りと同じように小さな魚のうろこを取るのに向いています。

しっかり握れて持ちやすいものを選ぶ

うろこ取りを選ぶときは、しっかり握れるものを選びましょう。チェックするときは、凹凸やすべり止め加工の有無にも注目してください。しっかり握れないものや、すべりやすいものは、調理中にケガをしやすいです。とくに、うろこがかたい魚をさばくときは、力を入れて握れるものを選んでください。

また、持ち手が細いものは、力を入れて握るには不向きです。ある程度太さがある持ち手のものを選びましょう。

サイズは大・小そろえておくと便利

うろこ取りを選ぶ際、扱う魚の大きさによってサイズが変わってきます。

たとえば、小さなアジやイワシの場合、こまかい場所までうろこが取れるので、小さいサイズがおすすめです。

一方、サバやタイなど大きめの魚の多い場合は、うろこ取りも大きめのサイズを選ぶほうが、作業時間が短くて済みます。

また、胸びれの裏側や背びれの周辺のうろこは取り残しがちなので、大きな魚を扱う場合でも、こまかい作業ができる小さいサイズのものを併用しても便利です。

ふだん、どのサイズの魚を扱うかに合わせて、うろこ取りのサイズを決めましょう。

魚のうろこが飛び散らないものを選ぶ

うろこが飛び散りにくいよう工夫がされているかどうかも、うろこ取りを選ぶうえで大事なポイントです。カバー付きのものや、うろこが飛び散りにくいかたちをしているものがあります。

うろこ取りを使ったあと、飛び散ったうろこでシンクまわりが汚れてしまうと、あと片づけをするのもひと苦労です。

うろこ取りを購入するときは、できるだけうろこが飛び散らないものを選んでください。

使用後のお手入れがしやすいものを選ぶ

うろこ取りは生魚に使用するものですので、使用後はうろこを完全に取りのぞき、よく洗って乾燥させておくことが大切です。

うろこが残らず、洗いやすい構造とデザインのうろこ取りを選びましょう。

また、使用時や洗浄時に、刃や凹凸の部分で手をキズつけにくいものを選ぶことも大切です。

魚の取り扱いの際は手がぬめりやすいので、持ち手が滑りにくく、力を入れやすいことも大事なチェックポイントです。

>>>専門家からのアドバイス

うろこ取りは万能のタイプがひとつあればこと足りるのもたしかです。

しかし、魚の大きさや魚の種類によるうろこの大きさやかたさの違いがわかると、どのうろこ取りが一番効率よく作業できるかが見えてくるでしょう。

ぴったりのうろこ取りが選べると、作業の効率が上がることに加え、調理の楽しみも広がるので、上手に選んで、魚料理を楽しみましょう。

ユーザーが選んだイチオシ4選 みんなに人気のうろこ取りはこれ

ここからは、うろこ取りを使っているユーザーがイチオシの商品を紹介。5点満点で「コスパ」「お手入れ」「耐久性」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

力いらず

釣りが趣味で最近は自分で魚をさばくようになりました。毎回のうろこ取りが面倒なのですが、この商品は力をあまり加えることなくうろこを取ることができてとても便利です。ステンレス製で長持ちしそうなので大切にしていきたいと思っています。(R.F.さん/男性/39歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

握りの部分に少し改良の余地があるかなと思います。力は不要といいつつも、取っ手の握りやすさで手の疲労感も変わってくるので、その部分が改良されるともっと良いと思います。(R.F.さん/男性/39歳/会社員)

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★★☆ |

| 耐久性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★★☆ |

| 耐久性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者

うろこが飛び散らなくて良い

硬いうろこでも全く飛び散らないのが良い! ギザギザとした形状がヒレの部分のうろこを取る時に使いやすいです。ステンレス製なので洗うだけで綺麗になるし、臭いも付きません。頻繫に使っていますが、耐久性もあり長く使えそうです。(N.O.さん/女性/42歳/主婦)

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★★★ |

| 耐久性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★★★ |

| 耐久性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者

力を入れなくてもスルスルと取れる

力を入れやすい構造になっているのか、力を入れなくてもしっかりとうろこが取れます。小さい力でもスルスルと取れていく様子を見るのがとても気持ちいいです。ただ、真鍮製品のため手入れは必要。雑に扱ってしまう私からすると、長持ちさせられるかなと心配です。(N.M.さん/女性/37歳/主婦)

【デメリットや気になった点】

持ち手の部分が木製なので、湿気の多いところに置いたままにしているとカビがつきそうで心配です。早速、繋ぎ目の部分が若干黒くなってきました。(N.M.さん/女性/37歳/主婦)

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★★☆ |

| 耐久性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★★☆ |

| 耐久性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者

うろこがよく取れる

ほどよいサイズで手にフィットしやすいうろこ取りです。しっかりとうろこが取れます。子供のためにできるだけうろこを残したくないのですが、この商品は問題なく使えています。(A.F.さん/女性/38歳/自営業)

【デメリットや気になった点】

形状からも予想はできたのですが、うろこがよく飛び散ります。外で使った方がいいかもしれません。よく取れるので仕方ないかもしれませんが……。(A.F.さん/女性/38歳/自営業)

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★☆☆ |

| 耐久性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 3.3点 |

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★☆☆ |

| 耐久性 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 3.3点 |

うろこ取りのおすすめ15選 鱗が飛ばないタイプや電動ウロコ取りも!

ここからは、おすすめのうろこ取りをご紹介します。使いやすく用途に合ったうろこ取りを選べば、もっと調理が楽しくなりますよ。ぜひ参考にしてみてください。

コスパ最強! お手入れもラクで家庭用にぴったり

持ち手まで一体型のオールステンレス製です。取り外しできるカバーがついているので、うろこの飛び散りを気にせずに済み、効率的に作業ができますよ。カバーを外せば、たまったうろこをまとめて捨てることができます。シンクのお掃除もラクになるでしょう。

また、先端に角度がついたギザギザの刃があるので、胸びれや背びれ周辺のこまかい場所の作業も難(なん)なくこなせます。本体はそのまま食器洗い機で洗うこともできるので、いつも清潔にたもつことができますね。家庭用としてとてもよく考えられた商品です。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| サイズ | 外寸:全長212×幅56×高さ28mm |

|---|---|

| 重さ | 87g |

| 素材 | 本体:ステンレススチール、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度110度) |

| カバーの有無 | 有 |

| サイズ | 外寸:全長212×幅56×高さ28mm |

|---|---|

| 重さ | 87g |

| 素材 | 本体:ステンレススチール、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度110度) |

| カバーの有無 | 有 |

うろこ以外の処理もこれ1本で

シンプルながら、うろこがとてもよく取れると評判の商品です。小~中サイズの魚のうろこを取るのにぴったりで、先端のとがった部分でこまかい場所のうろこもよく取れます。また、さばいた内臓や背中の血合いを取りのぞくといった作業も、これ1本でできてしまうのでとても便利。

飛び散り防止機能はついていませんので、家庭のシンクで使う場合は、魚をビニール袋に入れるなどの工夫をして使いましょう。また、持ち手部分の溝に汚れが残ることもあるため、使用後はよく洗っておきましょう。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| サイズ | 刃先:60mm、外寸:全長215×幅35mm |

|---|---|

| 重さ | - |

| 素材 | 本体:18-0ステンレス、持ち手:天然木 |

| カバーの有無 | 無 |

| サイズ | 刃先:60mm、外寸:全長215×幅35mm |

|---|---|

| 重さ | - |

| 素材 | 本体:18-0ステンレス、持ち手:天然木 |

| カバーの有無 | 無 |

大型の魚に適した真鍮製のうろこ取り

業務用としても活躍している真鍮製のうろこ取りです。刃がしっかりしているので、大型の魚のうろこもきれいに気持ちよく取ることができます。また、ハンドルは木製で溝もついているため、握りやすく力も入れやすいでしょう。

腐食しにくいので長く使えますが、錆びやすい性質なのでお手入れには注意が必要です。使用したあとは、しっかり乾かして保管してください。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| サイズ | 外寸:全長195×幅35×高さ25mm |

|---|---|

| 重さ | 100g |

| 素材 | 刃:真鍮鋳物、持ち手:木 |

| カバーの有無 | 無 |

| サイズ | 外寸:全長195×幅35×高さ25mm |

|---|---|

| 重さ | 100g |

| 素材 | 刃:真鍮鋳物、持ち手:木 |

| カバーの有無 | 無 |

うろこが飛び散らない設計

角や辺を使ってうろこを取る設計になっているうろこ取りです。どんな魚でも対応できるような設計なので、これが1つあれば事足りるでしょう。取れたうろこはゴムの上にせりあがってくるので、飛び散ることもなく後処理が簡単です。また、素材は食用ゴムでできているので手が傷つく心配もなく、角の丸みが出てきたらカットして再び使えるのも特徴です。うろこを飛び散らずに処理したい方や、手が傷つくのが心配な方におすすめです。

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格

| サイズ | 7.3×6×8cm |

|---|---|

| 重さ | 90g |

| 素材 | 材質:芯/ステンレススチール、持ち手:本体ヘラ |

| カバーの有無 | - |

| サイズ | 7.3×6×8cm |

|---|---|

| 重さ | 90g |

| 素材 | 材質:芯/ステンレススチール、持ち手:本体ヘラ |

| カバーの有無 | - |

すばやくうろこを取れる大サイズの真鍮製

鮮魚店や料亭などでもよく使われている、うろこ取りの定番ともいえる真鍮(しんちゅう)製の商品です。うろこの飛び散り防止機能はありませんが、昔から変わらず使われ続けているだけあり、うろこが気持ちよく取れる使いやすい商品です。

大きめサイズなので大きな魚のうろこ取りでも使い勝手がよく、釣りなどでも活躍します。ただし、真鍮はさびてしまうこともありますので、使用後はよく洗って乾燥させておくことが大切です。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| サイズ | 外寸:全長203×幅35mm |

|---|---|

| 重さ | 100g |

| 素材 | 刃:真鍮、持ち手:天然木 |

| カバーの有無 | 無 |

| サイズ | 外寸:全長203×幅35mm |

|---|---|

| 重さ | 100g |

| 素材 | 刃:真鍮、持ち手:天然木 |

| カバーの有無 | 無 |

大きい魚のうろこも飛び散らず一気に取れる

釣具のメーカーが作った、刃の部分が円形のうろこ取り。刃がぐるぐると回転することで、うろこの飛び散りが少なくて済むうえ、大きい魚でも少ない力で早く処理できると、釣り人のあいだでもとても評価の高い商品です。大きめの魚を扱うことが多い場合や、一度に多くの魚をさばく人におすすめです。

持ち手はすべりにくく力を入れやすい木製。グリップ部分ににおいが残ることもありますので、使用後はよく洗っておきましょう。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| サイズ | 刃:直径50mm、外寸:全長200×幅50mm |

|---|---|

| 重さ | - |

| 素材 | 本体:ステンレス、持ち手:木 |

| カバーの有無 | 無 |

| サイズ | 刃:直径50mm、外寸:全長200×幅50mm |

|---|---|

| 重さ | - |

| 素材 | 本体:ステンレス、持ち手:木 |

| カバーの有無 | 無 |

うろこをまとめて捨てられる大きめの魚向け商品

取れたうろこがボックスのなかに収納される構造になっているうろこ取りです。最後にボックスにたまったうろこを捨てればいいので、後片づけがとてもラク。ボックスが大きく、一度にたくさんの魚をさばいてもしっかりとうろこを受けとめてくれるので安心です。

また、金属部には光触媒加工が施されているので、使用後はよく洗って太陽光や蛍光灯の下に置いておくことで、汚れやにおいを防ぎ、キレイをたもつことができます。こまかい作業は少々苦手な商品なので、大きめの魚を扱うのに向いています。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| サイズ | 先端部:幅33×奥行50×高さ18mm、外寸:全長220mm |

|---|---|

| 重さ | - |

| 素材 | 本体:18-8ステンレス(二酸化チタン皮膜加工)、持ち手:天然木 |

| カバーの有無 | 有 |

| サイズ | 先端部:幅33×奥行50×高さ18mm、外寸:全長220mm |

|---|---|

| 重さ | - |

| 素材 | 本体:18-8ステンレス(二酸化チタン皮膜加工)、持ち手:天然木 |

| カバーの有無 | 有 |

樹脂製だから子どものお手伝いにも

刃の部分がABS樹脂製でできたハンディタイプのうろこ取りです。カバーがついているのでうろこが飛び散りにくく、溜まったうろこの処理もラクです。サイズが小さいので大きい魚に使うと時間がかかり、かたいうろこを取るには力が必要になりますが、小ぶりの魚にはとても使いやすい商品です。

イワシやアジ、ヒラメなどを扱うことが多ければ、このくらいのサイズのうろこ取りがひとつあると便利です。樹脂製なので手をキズつける心配も少なく、子どものお手伝いにも安心して使用できるでしょう。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| サイズ | 外寸:全長170×幅40×高さ26mm |

|---|---|

| 重さ | 36g |

| 素材 | 本体・刃:ABS樹脂(耐熱温度100度)、フタ:AS樹脂(耐熱温度100度) |

| カバーの有無 | 有 |

| サイズ | 外寸:全長170×幅40×高さ26mm |

|---|---|

| 重さ | 36g |

| 素材 | 本体・刃:ABS樹脂(耐熱温度100度)、フタ:AS樹脂(耐熱温度100度) |

| カバーの有無 | 有 |

胴や腹のうろこがごっそり取れる!

樹脂製でヘラのような形状のうろこ取りです。大きいうろこ用、小さいうろこ用と左右にカーブが分かれていて、ヘラでうろこをはがし取るように使います。タイやイサキ、スズキなど、うろこがポロポロと飛びやすい魚の処理に向いています。胴や腹のうろこがへらの上にごっそりと乗るように取れてきて、うろこ取りが効率よく短時間で済むでしょう。

ただ、頭などのかたい部分は、これまで紹介してきたような、刃がステンレス製などのうろこ取りのほうがよく取れます。この1本ですべてをまかなうのではなく、ほかの商品と併用して上手に使いわけることをおすすめします。

※各社通販サイトの 2024年10月24日時点 での税込価格

| サイズ | 外寸:全長200×幅70mm |

|---|---|

| 重さ | - |

| 素材 | ポリエチレン |

| カバーの有無 | 無 |

| サイズ | 外寸:全長200×幅70mm |

|---|---|

| 重さ | - |

| 素材 | ポリエチレン |

| カバーの有無 | 無 |

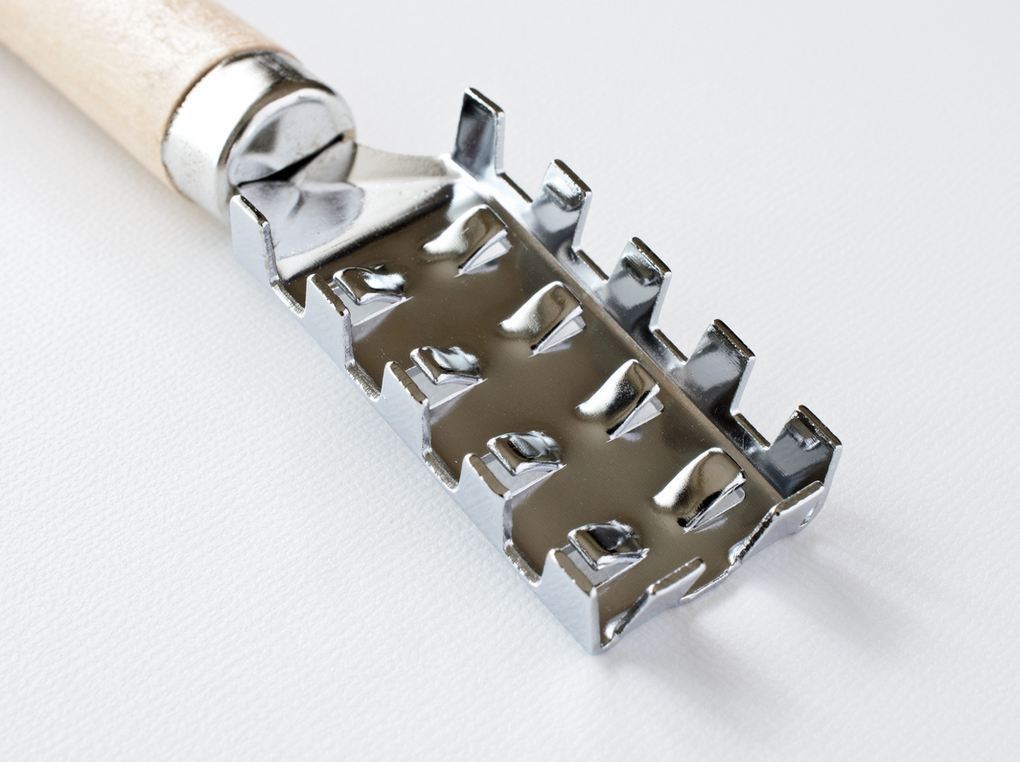

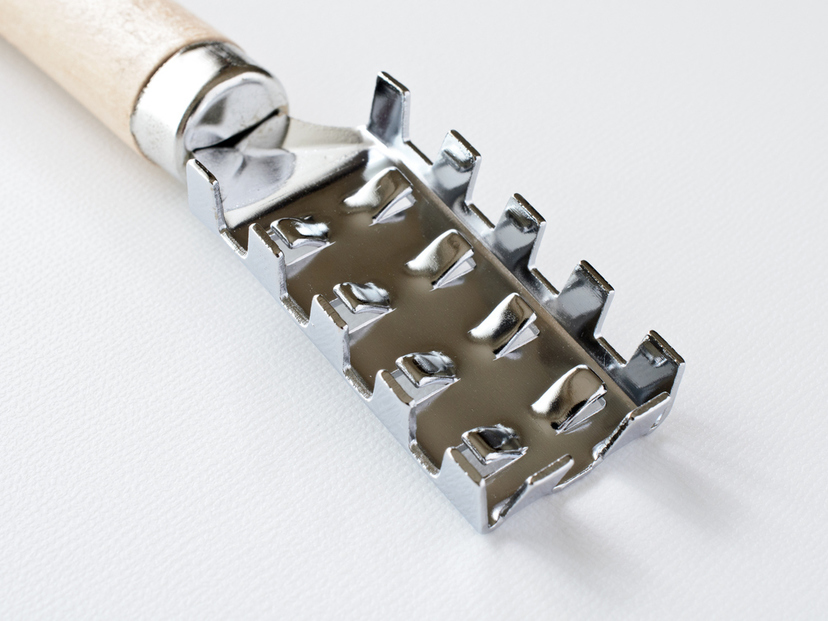

オーソドックスなうろこ取り

シンプルなデザインでどんな家庭でもなじむ、最もオーソドックスなうろこ取りです。ヘッドについた3段のギザギザで、どんな魚のうろこも取っていきます。持ち手は木材で出来ているので、手に馴染む持ちやすい商品です。また、フックがついているのでキッチンにかけることができ、収納場所にも困りません。初めてうろこ取りを購入する方や、最低限の機能が欲しい方におすすめです。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| サイズ | 18㎝ |

|---|---|

| 重さ | 80g |

| 素材 | 真鍮鋳物、ケヤキ柄 |

| カバーの有無 | ー |

| サイズ | 18㎝ |

|---|---|

| 重さ | 80g |

| 素材 | 真鍮鋳物、ケヤキ柄 |

| カバーの有無 | ー |

食洗機でも洗えてお手入れが簡単

ドイツの高品質なステンレスを使ったうろこ取りです。シンプルなデザインにもかかわらず、耐久性や品質、機能面はかなりの高さを誇ります。先端のフックのような形に、のこぎり状の淵がついておりこれで魚のうろこを取り除いていきます。食洗機を使って洗うことが可能なので、お手入れをするのが簡単なのがポイントです。品質にこだわりのある方や、洗い物がネックになっている方におすすめです。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| サイズ | 21×5×3cm |

|---|---|

| 重さ | 96g |

| 素材 | ステンレススチール |

| カバーの有無 | ー |

| サイズ | 21×5×3cm |

|---|---|

| 重さ | 96g |

| 素材 | ステンレススチール |

| カバーの有無 | ー |

大きめの魚やぬめりのある魚でもOK

円盤形のヘッドが特徴的なうろこ取りです。ヘッドの周りはぎざぎざの加工がしてあり、これでどんな魚のうろこもとることができます。うろこが大きい魚や、ぬめり気のある魚のうろこでも簡単に取ることができるので、万能性に優れています。ステンレスで出来ているのでさびにくいのもポイントです。飛び散りを少なくする独自構造で、うろこの処理も簡単です。普段大きめの魚を扱う方におすすめです。

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格

| サイズ | 85.5×243×35mm |

|---|---|

| 重さ | 140g |

| 素材 | ステンレス |

| カバーの有無 | ー |

| サイズ | 85.5×243×35mm |

|---|---|

| 重さ | 140g |

| 素材 | ステンレス |

| カバーの有無 | ー |

小さな魚や細かい作業にぴったり

小さな魚を扱うことが多い家庭用にぴったりのうろこ取りです。先端に向けて細くなる形状なので、魚の尾びれなど細かい部分の処理も簡単にできるのがポイントです。また、ステンレス製なので耐久性がありながらさびにくく、長く使える優れものです。フックがついているので、吊り下げておくことができるため、キッチンに置く際も場所を取りません。普段小さい魚を扱うことが多い方におすすめです。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| サイズ | 20.5cm |

|---|---|

| 重さ | ー |

| 素材 | ステンレス鋼 |

| カバーの有無 | ー |

| サイズ | 20.5cm |

|---|---|

| 重さ | ー |

| 素材 | ステンレス鋼 |

| カバーの有無 | ー |

長時間の作業もラクラク!電動タイプ

充電式のうろこ取りです。コードレスなので使いやすく魚の鱗が飛びにくいタイプ。軽量で低振動なのに、なんと手作業の約3倍以上の加工能力があります。長時間作業しても疲れにくいのがポイント。

左右の回転が切り替えられるので右利き、左効き両方に対応しています。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| サイズ | - |

|---|---|

| 重さ | 約0.8kg |

| 素材 | ABS樹脂、ステンレス鋼 |

| カバーの有無 | 無 |

| サイズ | - |

|---|---|

| 重さ | 約0.8kg |

| 素材 | ABS樹脂、ステンレス鋼 |

| カバーの有無 | 無 |

「うろこ取り」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 重さ | 素材 | カバーの有無 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 貝印 SELECT100『うろこ取り(DH3016)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

後片づけもお手入れもラクで家庭用にぴったり | 外寸:全長212×幅56×高さ28mm | 87g | 本体:ステンレススチール、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度110度) | 有 |

| カンダ『kan 新案ウロコ取』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

うろこ以外の処理もこれ1本で | 刃先:60mm、外寸:全長215×幅35mm | - | 本体:18-0ステンレス、持ち手:天然木 | 無 |

| 遠藤商事『業務用 ウロコ取 小 真鍮鋳物』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

大型の魚に適した真鍮製のうろこ取り | 外寸:全長195×幅35×高さ25mm | 100g | 刃:真鍮鋳物、持ち手:木 | 無 |

| 片力商事『鱗トル』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格 |

うろこが飛び散らない設計 | 7.3×6×8cm | 90g | 材質:芯/ステンレススチール、持ち手:本体ヘラ | - |

| 星三製作所『真鍮 ウロコ取り 大(TS-252)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

すばやくうろこを取れる大サイズの真鍮製 | 外寸:全長203×幅35mm | 100g | 刃:真鍮、持ち手:天然木 | 無 |

| がまかつ『うろこ取り(GM-1314)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

大きい魚のうろこも飛び散らず一気に取れる | 刃:直径50mm、外寸:全長200×幅50mm | - | 本体:ステンレス、持ち手:木 | 無 |

| 星三製作所『飛び散らないうろこ取り(SG-204)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

うろこをまとめて捨てられる大きめの魚向け商品 | 先端部:幅33×奥行50×高さ18mm、外寸:全長220mm | - | 本体:18-8ステンレス(二酸化チタン皮膜加工)、持ち手:天然木 | 有 |

| 貝印 Kai House SELECT『うろこ取り(ケース付)(DH7134)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

樹脂製だから子どものお手伝いにも | 外寸:全長170×幅40×高さ26mm | 36g | 本体・刃:ABS樹脂(耐熱温度100度)、フタ:AS樹脂(耐熱温度100度) | 有 |

| シーリスト『なかでも優れたウロコ取り』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月24日時点 での税込価格 |

胴や腹のうろこがごっそり取れる! | 外寸:全長200×幅70mm | - | ポリエチレン | 無 |

| アイザワ『魚うろこ取り』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

オーソドックスなうろこ取り | 18㎝ | 80g | 真鍮鋳物、ケヤキ柄 | ー |

| ROSLE『うろこ取り(12749)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

食洗機でも洗えてお手入れが簡単 | 21×5×3cm | 96g | ステンレススチール | ー |

| プリンス工業『うろこ取り 銀鱗』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格 |

大きめの魚やぬめりのある魚でもOK | 85.5×243×35mm | 140g | ステンレス | ー |

| shangjin『うろこ取り(SJJP263)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

小さな魚や細かい作業にぴったり | 20.5cm | ー | ステンレス鋼 | ー |

| Ausuc『電動 うろこ取り』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

長時間の作業もラクラク!電動タイプ | - | 約0.8kg | ABS樹脂、ステンレス鋼 | 無 |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする うろこ取りの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのうろこ取りの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

飛び散らない魚のうろこの取り方をご紹介! ザーッと取れる!

魚のうろこが飛び散らない方法は、魚にビニール袋を被せて袋の中で作業することです。ビニール袋は透明がおすすめです。

魚にビニール袋を被せたら、袋の上から頭をおさえ、尾から頭に向かってうろこ取りを滑らせます。この時、動作を細かくすることでより飛び散りにくくなります。お腹側は身がやわらかいのでていねいに、背側はうろこがかたいので少し力を入れましょう。表ができれば、裏も同様に繰り返してうろこ取り完了です。

包丁でもうろこを取ることはできますが、うろこ取りを使用するともっとらくに取ることができます。

大きめのスプーンやペットボトルで代用も可能!

ご自宅にうろこ取りがないときは、カレー用の大きめスプーンやペットボトルのふたで代用することができます。大型の魚にはスプーンを、小型・中型の魚にはペットボトルのふたを使用してください。スプーンおよびキャップの凸面を上にして、魚の尾から頭に向かってうろこをすくうようにして動かします。

大量の魚を常時処理するのであればうろこ取りが必須アイテムですが、たまに使うくらいであればスプーンやペットボトルのキャップでもじゅうぶんに役立ちます。

ほかの調理器具もチェック! 【関連記事】

後片付けまで楽にできるうろこ取りを 編集部からひとこと

この記事では、うろこ取りの選び方やおすすめ商品、飛び散らないうろこの取り方をご紹介しました。

魚を捌いたことのない初心者の方でも、うろこ取りがあればかんたんにうろこを取ることができます。包丁で上手くいかなかった方も、専用のうろこ取りでリベンジしましょう。

刺身や切り身以外の魚に挑戦できるので、料理のレパートリーも広がりそうです。魚の大きさや使用頻度に合ったお気に入りのうろこ取りを見つけてみてください。

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。