| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 内容量 | 原材料 | 賞味期限 | カロリー | 原産地 | 保存方法 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 沖縄ホーメル『コンビーフハッシュ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

70g×6個 | 牛肉、馬鈴しょ、食塩、香辛料、砂糖、発色剤(亜硝酸Na) | 製造日より2年間 | 127kcal(1パックあたり) | - | 直射日光を避け、常温で保存 | |

| 川商フーズ ノザキ『脂肪分50%カットコンビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

80g×6缶 | 牛肉、ゼラチン、牛肉エキス、食塩、寒天、砂糖、たん白加水分解物、香辛料ほか(原材料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む) | ‐ | 106kcal(1缶あたり ) | オーストラリア、ニュージーランド、ほか | 直射日光を避け、常温で保存 | |

| 創健社『愛媛産牛 無塩せきコンビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

発色剤や化学調味料不使用。上品な味わいが魅力 | 80g | 牛肉(愛媛)、牛脂(国内産)、べに花油、食塩、砂糖[喜界島粗糖(鹿児島)]、発酵調味料(小麦・大豆を含む)、香辛料 | 製造日より720日 | 162kcal(1缶あたり ) | 牛肉:愛媛、牛脂:国内産 | - |

| 明治屋『プレミアムほぐしコンビーフ(粗挽き黒胡椒味)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

90g | 牛肉、牛脂、食塩、ゼラチン、砂糖、香辛料、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 36カ月 | 171kcal(1缶あたり) | - | - | |

| 国分グループ本社『缶つま コンビーフ ユッケ風』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

卵を上にのせてユッケのように食べられる | 80g | 牛肉、ごま油、トウバンジャン、食塩、にんにくペースト、しょうゆ(小麦を含む)、牛脂、ゼラチン、寒天、香辛料ほか | - | 179kcal(1缶あたり) | - | - |

| ノベルズ食品『十勝ハーブ牛と塩だけで作ったコンビーフ95g』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

スネとネックの限定部位! コラーゲンが豊富 | 95g×6缶 | 牛肉、牛脂、食塩 | 製造日より2年間 | 258kcal(1缶あたり) | 北海道 | 常温 |

| 腸詰屋『コーンドビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

油分カットであっさり! | 180g | 牛肉、食塩、砂糖、香辛料、調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物、発色剤(亜硝酸ナトリウム) | 約30日 | - | 国産 | - |

| 渡清『とちぎ黒毛和牛 栃木和牛のコンビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

ワインのつまみにぴったりなコンビーフ | 160g | 牛肉、野菜(玉葱、人参、セロリ)、赤ワイン、食塩、香辛料、くるみ、ピスタチオ、酵母エキス、発色剤(亜硝酸塩Na) | 165日 | - | 栃木県 | 冷凍保存-18℃以下 |

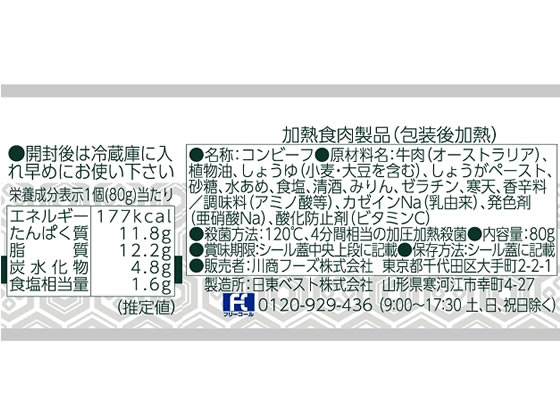

| 川商フーズ『和風コンビーフ(しぐれ煮風)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

開封しやすいシール蓋を採用 | 80g | 牛肉、植物油、しょうゆ、しょうがペースト、砂糖、水あめ、食塩、清酒、みりん、ゼラチン、寒天、香辛料ほか | 3年6カ月 | 177kcal(1缶あたり) | 牛肉:オーストラリア又はニュージーランド又はその他 | - |

| 国分グループ本社『K&Kたまごかけごはん専用コンビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

いつものたまごかけごはんがリッチに! | 80g(1缶あたり) | 牛肉、牛脂、加工油脂、かつおエキス調味料、ゼラチン、昆布エキス調味料、食塩、砂糖、寒天ほか | - | 124kcal(1缶あたり) | - | - |

| 沖縄ハム総合食品『ミニコンビーフ 65g』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

沖縄料理のゴーヤチャンプルーに使える! | 65g | 牛肉、牛脂、食塩、香辛料、砂糖、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na) | 1年間(未開封) | - | - | 直射日光を避け常温で保存 |

| 神戸菊水『黒毛和牛コンビーフ150g』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

手作業でていねいにつくられたコンビーフ | 150g | 牛肉、野菜(セロリ、にんじん、たまねぎ、長ねぎ)、ゼラチン、食塩、ぶどう糖、香辛料、調味料ほか | 製造日より1年間 | - | 牛肉:国産 | 冷凍保存-18℃以下 |

| 川商フーズ 『ノザキブランド コンビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

コンビーフの王道商品 | 100g(1缶当たり) | 牛肉(豪州産、他) | - | 214kca | 山形県 | - |

| 川商フーズ 『ノザキブランド 熟成コンビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

熟成肉のジューシーな味わいが魅力的 | 80g(1缶当たり) | 牛肉、牛脂、ゼラチン、食塩、砂糖、寒天、香辛料、調味料(アミノ酸等)、カゼインNa(乳由来)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤( | 製造日より3年と6ヶ月 | 200kcal | 日本 | 直射日光を避け、常温で保存 |

| 国分グループ本社 『シーチキンⓇコンビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

一風変わったコンビーフ。シーチキンⓇとの融合。 | 80g | コンビーフ(牛肉、牛脂、その他(ゼラチン含む))(国内製造)、まぐろ油漬(きはだまぐろ、大豆油、その他)(タイ製造)、大豆油 / | - | 346cal | 日本 | - |

| 国分グループ 『KK コンビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

伝統ある味と黒毛和牛油による旨味凝縮 | 80g | 牛肉(オーストラリア)、牛脂(黒毛和牛脂)、牛脂、食塩、ゼラチン、砂糖、寒天、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、発色剤 | 製造日から3年と6ヶ月 | 184kcal | 日本 | 直射日光を避け、常温で保存 |

コンビーフとは? そのままでもアレンジしても美味しい!

コンビーフといえば、特徴ある台形の缶と、赤くほぐされた肉が詰まっているイメージをもつ人も多いでしょう。コンビーフとは英語で「塩漬けされた肉」を指します。主に牛肉の肩の肉を使用しますが、馬肉などが使用されたものもあります。

肉の色が赤いので、加熱が必要と思われることも多いようですが、すでに加熱調理しているのでそのままでもおいしく食べられる便利な食べものです。

フレッシュコンビーフって?

日本ではコンビーフと聞くと、容器のなかにほぐされた肉が入っているものを連想するかもしれません。しかし、海外では、缶などの容器に詰めていないフレッシュコンビーフが主流です。

コンビーフとは牛肉の塊(肩の部分など)を調理したものを指しますが、フレッシュコンビーフは、ほぐさずに塊のまま。肉本来の旨味が凝縮されて、缶詰のコンビーフとは違った味わいがあります。

コンビーフの選び方 脂質や添加物を確認!

ここからはコンビーフを選ぶときのポイントを紹介します。どのような視点から選ぶといいのか詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

ポイントは下記の6つ。

【1】牛肉の使用比率

【2】脂質の種類

【3】添加物の有無

【4】調味なしタイプor調味済みタイプ

【5】容器

【6】牛肉の産地

上記のポイントを押えることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】牛肉の使用比率をチェックしよう!

牛肉を100%使用してつくられる、「コンビーフ」。なお、同様の製法を用いるものの、牛肉以外の食肉を使用した場合には「コーンドミート」となり、原材料表示欄の「名称」には、「ニューコンミート」などの記載がなされています。購入の際はまず、名称と原材料をしっかり確認しましょう。

また、牛肉の上品な甘さや風味を楽しみたい方には、やはり牛100%のコンビーフがおすすめ。脂分も抑えめで上質な牛の旨味(うまみ)を堪能(たんのう)できるので、そのままおつまみで食べたい方に向いています。

一方、馬肉などが配合されたコーンドミートはコストパフォーマンスがよく、オムレツやパスタソースなどの料理に使いたい方におすすめ。

食べ方や風味など、お好みに合わせて選んでくださいね。

【2】脂質の種類をチェック!

牛脂の量が多いコンビーフは、どうしてもこってりした味わいになります。

さっぱりとした味わいがお好みの方は、牛脂の代わりにオリーブオイルなどの植物性油脂を使用しているものや、ブイヨンを使用して脂分をカットしているものを選ぶとよいでしょう。

牛脂に比べてあと味がさっぱりとしているので、小さなお子さまや胃腸が弱い方でも安心していただくことができるほか、カロリーダウンも期待できるので、ダイエット中の方にもおすすめですよ。

【3】添加物の有無を確認しよう

コンビーフは牛肉を塩漬けにして製造されていますが、仕上がりの色を美しく見せるために発色剤などの添加物や化学調味料を加えられているものもあります。

「無塩せき」と表示されているものは発色剤を使用していないので、無添加のコンビーフをお探しの方はぜひこの表示の有無もチェックしてみてください。

【4】調味なしタイプと調味済みタイプ

コンビーフは本来塩漬けにされた肉なので、そのままでも塩味がついています。しかし、商品によっては黒コショウなどの香辛料に漬けこんでいるものや、しぐれ煮風にさらに調味しているものもあります。

また、原料の牛の品種によっても味わいや食感が異なりますので、いくつかチャレンジしてみて、好みの味を探してもいいでしょう。

【5】使用されている容器に注目!

コンビーフは台形型の缶詰(枕缶)に詰められているものが一般的。缶詰は密閉度合いが高いため賞味期限が長いことが多く、非常食としても有効に活用できる点がメリットです。

一方で、プラスチックタイプやパウチタイプは賞味期限こそ比較的短いものの、開封やゴミ処理が手軽なところがメリット。。女性やお子さま、使用頻度の高い方などに人気があります。

購入の際は使用頻度やライフスタイルに合わせて容器や賞味期限にも注目してみてください。

【6】牛肉の産地をチェックしよう!

比較的高級なコンビーフを食べたいと思っている人は、牛肉の産地をチェックするといいでしょう。ブランド牛を100%使用しているコンビーフは、産地にこだわって製造されており、そのブランド牛ならではの味わいを楽しめます。

パッケージや原材料に産地や部位などの記入がされているため、こだわりのコンビーフを食べたいときにはしっかりとチェックしてみてくださいね。

コンビーフおすすめ16選 糖質控えめでお酒のお供にも!

ここまでに紹介したコンビーフの選び方のポイントをふまえて、おすすめ商品を紹介します。ぜひ参考にしてくださいね。

コンビーフを使ってアレンジ料理を楽しみたい方には、ハッシュドポテトが混ぜ込まれたこちらの商品がぴったり。

そのまま炒めて朝食のお供にするのはもちろん、ほかの野菜と合わせてオムレツやカレーなどの具材としても使用できます。

比較的薄めの味つけなので好みの味に仕上げやすいところもうれしいポイントのひとつ。また、パウチタイプなのでそのままレンジにかけられ、後処理がらくなところもメリットです。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 内容量 | 70g×6個 |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、馬鈴しょ、食塩、香辛料、砂糖、発色剤(亜硝酸Na) |

| 賞味期限 | 製造日より2年間 |

| カロリー | 127kcal(1パックあたり) |

| 原産地 | - |

| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |

| 内容量 | 70g×6個 |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、馬鈴しょ、食塩、香辛料、砂糖、発色剤(亜硝酸Na) |

| 賞味期限 | 製造日より2年間 |

| カロリー | 127kcal(1パックあたり) |

| 原産地 | - |

| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |

ダイエット中の方や健康志向の強い方に、おすすめしたいのがこちらの商品です。同メーカーの商品よりも脂肪分が少ないため、脂っこさを感じず、さっぱりと頂く事ができます。

おつまみやサラダのトッピングとしてそのまま食べるのはもちろん、パンとの相性がよいのでバゲットに乗せてオードブルにしたりマヨネーズと混ぜてサンドイッチの具材にするのもおすすめ。

脂肪分が少ないのでマヨネーズと合わせてもこってりしすぎないところがうれしいポイントです。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 内容量 | 80g×6缶 |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、ゼラチン、牛肉エキス、食塩、寒天、砂糖、たん白加水分解物、香辛料ほか(原材料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む) |

| 賞味期限 | ‐ |

| カロリー | 106kcal(1缶あたり ) |

| 原産地 | オーストラリア、ニュージーランド、ほか |

| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |

| 内容量 | 80g×6缶 |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、ゼラチン、牛肉エキス、食塩、寒天、砂糖、たん白加水分解物、香辛料ほか(原材料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む) |

| 賞味期限 | ‐ |

| カロリー | 106kcal(1缶あたり ) |

| 原産地 | オーストラリア、ニュージーランド、ほか |

| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |

発色剤や化学調味料不使用。上品な味わいが魅力

愛媛県産牛肉を100%使用し、発色剤は使用していない「無塩せき」のコンビーフです。

また、植物性油脂を使用しているのであと味はさっぱり。肉本来の味がしっかりと感じられ、上品な味わいを楽しめます。

化学調味料や保存料も使用していませんので、健康志向の方や脂っこいものが苦手な方、小さなお子さまのいるご家庭におすすめの一品です。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 内容量 | 80g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉(愛媛)、牛脂(国内産)、べに花油、食塩、砂糖[喜界島粗糖(鹿児島)]、発酵調味料(小麦・大豆を含む)、香辛料 |

| 賞味期限 | 製造日より720日 |

| カロリー | 162kcal(1缶あたり ) |

| 原産地 | 牛肉:愛媛、牛脂:国内産 |

| 保存方法 | - |

| 内容量 | 80g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉(愛媛)、牛脂(国内産)、べに花油、食塩、砂糖[喜界島粗糖(鹿児島)]、発酵調味料(小麦・大豆を含む)、香辛料 |

| 賞味期限 | 製造日より720日 |

| カロリー | 162kcal(1缶あたり ) |

| 原産地 | 牛肉:愛媛、牛脂:国内産 |

| 保存方法 | - |

お酒のアテにコンビーフをお探しの方におすすめなのがこちら。スパイシーな粗挽き胡椒の味わいとビーフジャーキーを食べているような食感が食べ応え抜群で、ビールとの相性もバッチリです。

しっかりとした味わいなので、そのままいただくのはもちろん、サンドイッチやポテトサラダの具材として使用するのもおすすめ。ガッツリ派の方や男性に人気の味わいです。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 内容量 | 90g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、牛脂、食塩、ゼラチン、砂糖、香辛料、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) |

| 賞味期限 | 36カ月 |

| カロリー | 171kcal(1缶あたり) |

| 原産地 | - |

| 保存方法 | - |

| 内容量 | 90g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、牛脂、食塩、ゼラチン、砂糖、香辛料、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) |

| 賞味期限 | 36カ月 |

| カロリー | 171kcal(1缶あたり) |

| 原産地 | - |

| 保存方法 | - |

卵を上にのせてユッケのように食べられる

創業1712年の老舗企業である国分グループが手がけ、100年以上の歴史を持つK&Kの商品です。ごま油や豆板醤の風味が効いた、そのままユッケのようなおつまみとして食べられるコンビーフとなっています。

ユッケのようにお好みで卵の黄身を乗せることで、よりおいしく食べられるでしょう。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 内容量 | 80g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、ごま油、トウバンジャン、食塩、にんにくペースト、しょうゆ(小麦を含む)、牛脂、ゼラチン、寒天、香辛料ほか |

| 賞味期限 | - |

| カロリー | 179kcal(1缶あたり) |

| 原産地 | - |

| 保存方法 | - |

| 内容量 | 80g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、ごま油、トウバンジャン、食塩、にんにくペースト、しょうゆ(小麦を含む)、牛脂、ゼラチン、寒天、香辛料ほか |

| 賞味期限 | - |

| カロリー | 179kcal(1缶あたり) |

| 原産地 | - |

| 保存方法 | - |

スネとネックの限定部位! コラーゲンが豊富

北海道・十勝ハーブ牛の限定部位、スネとネックのみでできた珍しいコンビーフです。化学調味料、保存料を使用せずに塩のみで味付けされています。

十勝ハーブ牛は17種類のハーブを与えて育てられており、サシが入った豊かな味わいのある自然な赤味が特徴的です。スネとネックのみなので、繊維が太くてコラーゲンが豊富です。

※Amazon・Yahooは3個セット、楽天は8個セットです

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 内容量 | 95g×6缶 |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、牛脂、食塩 |

| 賞味期限 | 製造日より2年間 |

| カロリー | 258kcal(1缶あたり) |

| 原産地 | 北海道 |

| 保存方法 | 常温 |

| 内容量 | 95g×6缶 |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、牛脂、食塩 |

| 賞味期限 | 製造日より2年間 |

| カロリー | 258kcal(1缶あたり) |

| 原産地 | 北海道 |

| 保存方法 | 常温 |

油分カットであっさり!

国産牛の脂を抜きほぐした後、国産豚のゼラチンで固めてできたコンビーフです。国産にこだわっているため味に深みがありますよ。

油分はカットしてあるため、比較的あっさりしています。ジャガイモや卵を使った料理との相性がぴったり。ヘルシーなうえに天然のコラーゲンも摂取できるのもうれしいポイントでしょう。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 内容量 | 180g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、食塩、砂糖、香辛料、調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物、発色剤(亜硝酸ナトリウム) |

| 賞味期限 | 約30日 |

| カロリー | - |

| 原産地 | 国産 |

| 保存方法 | - |

| 内容量 | 180g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、食塩、砂糖、香辛料、調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物、発色剤(亜硝酸ナトリウム) |

| 賞味期限 | 約30日 |

| カロリー | - |

| 原産地 | 国産 |

| 保存方法 | - |

ワインのつまみにぴったりなコンビーフ

香味野菜とハーブに7日間漬け込み、赤ワインを入れて9時間以上じっくりと火にかけて完成したコンビーフです。

栃木県産の黒毛和牛を使用しており、お肉の繊維をしっかりと感じられる口当たりが特徴。パンやバケットに塗り、ワインのつまみとして食べると絶品でしょう。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 内容量 | 160g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、野菜(玉葱、人参、セロリ)、赤ワイン、食塩、香辛料、くるみ、ピスタチオ、酵母エキス、発色剤(亜硝酸塩Na) |

| 賞味期限 | 165日 |

| カロリー | - |

| 原産地 | 栃木県 |

| 保存方法 | 冷凍保存-18℃以下 |

| 内容量 | 160g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、野菜(玉葱、人参、セロリ)、赤ワイン、食塩、香辛料、くるみ、ピスタチオ、酵母エキス、発色剤(亜硝酸塩Na) |

| 賞味期限 | 165日 |

| カロリー | - |

| 原産地 | 栃木県 |

| 保存方法 | 冷凍保存-18℃以下 |

開封しやすいシール蓋を採用

醤油としょうがをベースとし、しぐれ煮風に仕上げられた和風コンビーフです。おつまみとしてもちろんおいしく召し上がれますが、やさしい味わいなのでごはんとの相性もぴったりです。

容器はバリア性の高いアルミック缶でできています。缶特有の開け方ではなく、開封しやすいようにシール蓋が採用されています。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 内容量 | 80g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、植物油、しょうゆ、しょうがペースト、砂糖、水あめ、食塩、清酒、みりん、ゼラチン、寒天、香辛料ほか |

| 賞味期限 | 3年6カ月 |

| カロリー | 177kcal(1缶あたり) |

| 原産地 | 牛肉:オーストラリア又はニュージーランド又はその他 |

| 保存方法 | - |

| 内容量 | 80g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、植物油、しょうゆ、しょうがペースト、砂糖、水あめ、食塩、清酒、みりん、ゼラチン、寒天、香辛料ほか |

| 賞味期限 | 3年6カ月 |

| カロリー | 177kcal(1缶あたり) |

| 原産地 | 牛肉:オーストラリア又はニュージーランド又はその他 |

| 保存方法 | - |

いつものたまごかけごはんがリッチに!

いつものたまごかけごはんをよりリッチに食べたい人にぴったりなコンビーフです。ジューシーな牛肉を100%使用しており、かつおと昆布だしでやわらかく仕上げられています。

パッケージの写真のように、ごはんのうえにコンビーフとたまごをのせてたべれば、相性ぴったりです。

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格

| 内容量 | 80g(1缶あたり) |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、牛脂、加工油脂、かつおエキス調味料、ゼラチン、昆布エキス調味料、食塩、砂糖、寒天ほか |

| 賞味期限 | - |

| カロリー | 124kcal(1缶あたり) |

| 原産地 | - |

| 保存方法 | - |

| 内容量 | 80g(1缶あたり) |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、牛脂、加工油脂、かつおエキス調味料、ゼラチン、昆布エキス調味料、食塩、砂糖、寒天ほか |

| 賞味期限 | - |

| カロリー | 124kcal(1缶あたり) |

| 原産地 | - |

| 保存方法 | - |

沖縄料理のゴーヤチャンプルーに使える!

牛肉を長い時間かけて煮込むことで、牛肉のうまみがたっぷりと凝縮されたコンビーフです。野菜や豆腐と一緒に炒めて沖縄のチャンプルー料理や、サンドイッチの具として入れておいしく召し上がれますよ。

封を開けて使う便利な使い切りサイズなので、新鮮に食べられるのもうれしいポイントでしょう。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 内容量 | 65g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、牛脂、食塩、香辛料、砂糖、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na) |

| 賞味期限 | 1年間(未開封) |

| カロリー | - |

| 原産地 | - |

| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存 |

| 内容量 | 65g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、牛脂、食塩、香辛料、砂糖、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na) |

| 賞味期限 | 1年間(未開封) |

| カロリー | - |

| 原産地 | - |

| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存 |

手作業でていねいにつくられたコンビーフ

厳選されたモモ肉とうま味のあるスネ肉を長時間煮込んだ後、さらにたくさんの野菜と一緒に煮込まれてできたコンビーフです。やわらかくなった肉は、技術者の手作業でほぐされています。

ホットサンドやサンドイッチの具としてもぴったりなコンビーフです。

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格

| 内容量 | 150g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、野菜(セロリ、にんじん、たまねぎ、長ねぎ)、ゼラチン、食塩、ぶどう糖、香辛料、調味料ほか |

| 賞味期限 | 製造日より1年間 |

| カロリー | - |

| 原産地 | 牛肉:国産 |

| 保存方法 | 冷凍保存-18℃以下 |

| 内容量 | 150g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、野菜(セロリ、にんじん、たまねぎ、長ねぎ)、ゼラチン、食塩、ぶどう糖、香辛料、調味料ほか |

| 賞味期限 | 製造日より1年間 |

| カロリー | - |

| 原産地 | 牛肉:国産 |

| 保存方法 | 冷凍保存-18℃以下 |

コンビーフの王道商品

この商品は、コンビーフの中で最も有名な商品の内の一つです。長年愛されてきた牛のマークと、その缶詰の姿は消費者の食欲を駆り立てます。昔から、多くの人が小腹が空いた際などにこの商品を手にとって食べてきました。

そのままかぶりついても良し、フライパンで炒めてみるのも良し、とこのコンビーフには様々な楽しみ方があります。昔ながらの味を、ぜひご賞味ください。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 内容量 | 100g(1缶当たり) |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉(豪州産、他) |

| 賞味期限 | - |

| カロリー | 214kca |

| 原産地 | 山形県 |

| 保存方法 | - |

| 内容量 | 100g(1缶当たり) |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉(豪州産、他) |

| 賞味期限 | - |

| カロリー | 214kca |

| 原産地 | 山形県 |

| 保存方法 | - |

熟成肉のジューシーな味わいが魅力的

天日塩と11種類のハーブで三日間塩漬けし熟成させることにより生まれた、この商品独特の風味が、最大の特徴です。熟成することにより生まれた牛肉本来の味を味わうなら、絶対にこの商品を手に取った方が良いです。

塩漬けだからといって過度に塩っけはなく、むしろ抑えめで噛むほどにその凝縮された旨味が溢れ出てくるようになっています。コンビーフの中では柔らかいので、小さいお子様やご年配の方々などにもおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 内容量 | 80g(1缶当たり) |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、牛脂、ゼラチン、食塩、砂糖、寒天、香辛料、調味料(アミノ酸等)、カゼインNa(乳由来)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤( |

| 賞味期限 | 製造日より3年と6ヶ月 |

| カロリー | 200kcal |

| 原産地 | 日本 |

| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |

| 内容量 | 80g(1缶当たり) |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉、牛脂、ゼラチン、食塩、砂糖、寒天、香辛料、調味料(アミノ酸等)、カゼインNa(乳由来)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤( |

| 賞味期限 | 製造日より3年と6ヶ月 |

| カロリー | 200kcal |

| 原産地 | 日本 |

| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |

一風変わったコンビーフ。シーチキンⓇとの融合。

シーチキンⓇとコンビーフを融合するという斬新なアイディアから生まれたこの商品。どちらも軽食ですが、その二つが合わさったら?という夢が実現したこの製品は、上手くバランスをとっています。しかし、少しシーチキンⓇ色が強いらしく味がパッとしない、といった意見も多く寄せられます。

しかし、レンジなどで少し温めればコンビーフも顔を出してきて、上手い具合に共存します。コンビーフ、シーチキンⓇ好きにはたまらない一品であること間違いなしです。

※シーチキンは、はごろもフーズ株式会社の登録商標です。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 内容量 | 80g |

|---|---|

| 原材料 | コンビーフ(牛肉、牛脂、その他(ゼラチン含む))(国内製造)、まぐろ油漬(きはだまぐろ、大豆油、その他)(タイ製造)、大豆油 / |

| 賞味期限 | - |

| カロリー | 346cal |

| 原産地 | 日本 |

| 保存方法 | - |

| 内容量 | 80g |

|---|---|

| 原材料 | コンビーフ(牛肉、牛脂、その他(ゼラチン含む))(国内製造)、まぐろ油漬(きはだまぐろ、大豆油、その他)(タイ製造)、大豆油 / |

| 賞味期限 | - |

| カロリー | 346cal |

| 原産地 | 日本 |

| 保存方法 | - |

伝統ある味と黒毛和牛油による旨味凝縮

この商品も昔ながらのパッケージと味で多くの人たちに親しまれてきました。その美味しさの秘訣は、オーストラリア産のほぐし肉に、「黒毛和牛脂」を88%も加え、旨味をめいいっぱい凝縮させたことにあります。

その結果、口当たりがまろやかになり、多くの方々に愛されてきました。レンジなどで温めてみるとその旨味成分が明白にわかります。この伝統ある味をぜひご賞味ください。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 内容量 | 80g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉(オーストラリア)、牛脂(黒毛和牛脂)、牛脂、食塩、ゼラチン、砂糖、寒天、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、発色剤 |

| 賞味期限 | 製造日から3年と6ヶ月 |

| カロリー | 184kcal |

| 原産地 | 日本 |

| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |

| 内容量 | 80g |

|---|---|

| 原材料 | 牛肉(オーストラリア)、牛脂(黒毛和牛脂)、牛脂、食塩、ゼラチン、砂糖、寒天、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、発色剤 |

| 賞味期限 | 製造日から3年と6ヶ月 |

| カロリー | 184kcal |

| 原産地 | 日本 |

| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 |

「コンビーフ」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 内容量 | 原材料 | 賞味期限 | カロリー | 原産地 | 保存方法 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 沖縄ホーメル『コンビーフハッシュ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

70g×6個 | 牛肉、馬鈴しょ、食塩、香辛料、砂糖、発色剤(亜硝酸Na) | 製造日より2年間 | 127kcal(1パックあたり) | - | 直射日光を避け、常温で保存 | |

| 川商フーズ ノザキ『脂肪分50%カットコンビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

80g×6缶 | 牛肉、ゼラチン、牛肉エキス、食塩、寒天、砂糖、たん白加水分解物、香辛料ほか(原材料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む) | ‐ | 106kcal(1缶あたり ) | オーストラリア、ニュージーランド、ほか | 直射日光を避け、常温で保存 | |

| 創健社『愛媛産牛 無塩せきコンビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

発色剤や化学調味料不使用。上品な味わいが魅力 | 80g | 牛肉(愛媛)、牛脂(国内産)、べに花油、食塩、砂糖[喜界島粗糖(鹿児島)]、発酵調味料(小麦・大豆を含む)、香辛料 | 製造日より720日 | 162kcal(1缶あたり ) | 牛肉:愛媛、牛脂:国内産 | - |

| 明治屋『プレミアムほぐしコンビーフ(粗挽き黒胡椒味)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

90g | 牛肉、牛脂、食塩、ゼラチン、砂糖、香辛料、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 36カ月 | 171kcal(1缶あたり) | - | - | |

| 国分グループ本社『缶つま コンビーフ ユッケ風』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

卵を上にのせてユッケのように食べられる | 80g | 牛肉、ごま油、トウバンジャン、食塩、にんにくペースト、しょうゆ(小麦を含む)、牛脂、ゼラチン、寒天、香辛料ほか | - | 179kcal(1缶あたり) | - | - |

| ノベルズ食品『十勝ハーブ牛と塩だけで作ったコンビーフ95g』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

スネとネックの限定部位! コラーゲンが豊富 | 95g×6缶 | 牛肉、牛脂、食塩 | 製造日より2年間 | 258kcal(1缶あたり) | 北海道 | 常温 |

| 腸詰屋『コーンドビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

油分カットであっさり! | 180g | 牛肉、食塩、砂糖、香辛料、調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物、発色剤(亜硝酸ナトリウム) | 約30日 | - | 国産 | - |

| 渡清『とちぎ黒毛和牛 栃木和牛のコンビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

ワインのつまみにぴったりなコンビーフ | 160g | 牛肉、野菜(玉葱、人参、セロリ)、赤ワイン、食塩、香辛料、くるみ、ピスタチオ、酵母エキス、発色剤(亜硝酸塩Na) | 165日 | - | 栃木県 | 冷凍保存-18℃以下 |

| 川商フーズ『和風コンビーフ(しぐれ煮風)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

開封しやすいシール蓋を採用 | 80g | 牛肉、植物油、しょうゆ、しょうがペースト、砂糖、水あめ、食塩、清酒、みりん、ゼラチン、寒天、香辛料ほか | 3年6カ月 | 177kcal(1缶あたり) | 牛肉:オーストラリア又はニュージーランド又はその他 | - |

| 国分グループ本社『K&Kたまごかけごはん専用コンビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

いつものたまごかけごはんがリッチに! | 80g(1缶あたり) | 牛肉、牛脂、加工油脂、かつおエキス調味料、ゼラチン、昆布エキス調味料、食塩、砂糖、寒天ほか | - | 124kcal(1缶あたり) | - | - |

| 沖縄ハム総合食品『ミニコンビーフ 65g』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

沖縄料理のゴーヤチャンプルーに使える! | 65g | 牛肉、牛脂、食塩、香辛料、砂糖、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na) | 1年間(未開封) | - | - | 直射日光を避け常温で保存 |

| 神戸菊水『黒毛和牛コンビーフ150g』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

手作業でていねいにつくられたコンビーフ | 150g | 牛肉、野菜(セロリ、にんじん、たまねぎ、長ねぎ)、ゼラチン、食塩、ぶどう糖、香辛料、調味料ほか | 製造日より1年間 | - | 牛肉:国産 | 冷凍保存-18℃以下 |

| 川商フーズ 『ノザキブランド コンビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

コンビーフの王道商品 | 100g(1缶当たり) | 牛肉(豪州産、他) | - | 214kca | 山形県 | - |

| 川商フーズ 『ノザキブランド 熟成コンビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

熟成肉のジューシーな味わいが魅力的 | 80g(1缶当たり) | 牛肉、牛脂、ゼラチン、食塩、砂糖、寒天、香辛料、調味料(アミノ酸等)、カゼインNa(乳由来)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤( | 製造日より3年と6ヶ月 | 200kcal | 日本 | 直射日光を避け、常温で保存 |

| 国分グループ本社 『シーチキンⓇコンビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

一風変わったコンビーフ。シーチキンⓇとの融合。 | 80g | コンビーフ(牛肉、牛脂、その他(ゼラチン含む))(国内製造)、まぐろ油漬(きはだまぐろ、大豆油、その他)(タイ製造)、大豆油 / | - | 346cal | 日本 | - |

| 国分グループ 『KK コンビーフ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

伝統ある味と黒毛和牛油による旨味凝縮 | 80g | 牛肉(オーストラリア)、牛脂(黒毛和牛脂)、牛脂、食塩、ゼラチン、砂糖、寒天、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、発色剤 | 製造日から3年と6ヶ月 | 184kcal | 日本 | 直射日光を避け、常温で保存 |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする コンビーフの売れ筋をチェック

楽天市場でのコンビーフの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

コンビーフを使ったレシピ 簡単で美味しい

コンビーフを使って作れる簡単で美味しいレシピをご紹介します。コンビーフは少し手を加えることで多彩にアレンジができます。

コンビーフポテトサラダ

■材料

・コンビーフ 1/3kara1/4缶

・じゃがいも 4つ

・酢 小さじ1杯

・ゆで卵 2個

・玉ねぎみじん切り

・セロリみじん切り

・マヨネーズ

・パセリ

・塩

・胡椒

■作り方

1.じゃがいもを予め洗って皮をむき、砂糖分量外少々入れて水から茹でる。

2.玉ねぎ、セロリはみじん切りにしておく。茹で上がったじゃがいもは酢を小さじ1杯。

3.ボールにコンビーフ、水を絞った玉ねぎ、セロリ、マヨネーズを入れて混ぜておく。

4.潰したじゃがいもも加えて、ゆで卵、胡椒、パセリを混ぜて出来上がり。

5.お好みでマヨネーズを入れて完成!

その他の食品に関するおすすめはこちら!

原材料をチェックして自分好みのものを手に入れよう

賞味期限が2~3年と比較的長い缶詰の商品が多く非常食というイメージの強いコンビーフですが、すでに火入れがしてあるため、少し手を加えるだけで日ごろの献立にも手軽に活用できますし、もちろんそのままいただくのもいいですよね。

脂っこいイメージで苦手な方も、脂肪分がカットされたものや配合されている脂肪分の種類などを選べば肉の旨みをしっかりと感じることができます。

ぜひ原材料をしっかりとチェックして、お好みのコンビーフを見つけてみてください。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。