| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 内容量 | 産地 | 保存方法 | 賞味期限 | 茶葉のタイプ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 京はやしや『ほうじ茎茶 朝薫 花印』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

浅煎り焙煎でほんのり甘くすっきり飲める | 100g | 京都府 | 常温 | 1年(製造年月日より) | 茶葉 |

| 味の素AFG『新茶人こうばしほうじ茶スティック』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

いつでも手軽に本格派のほうじ茶を味わえる | 0.8g×100 | 三重県 | 常温 | - | 粉末 |

| 一保堂茶舖『極上ほうじ茶』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

アイスでもホットでも楽しめるほうじ茶 | 200g | 関西地方 | 常温 | - | 茶葉 |

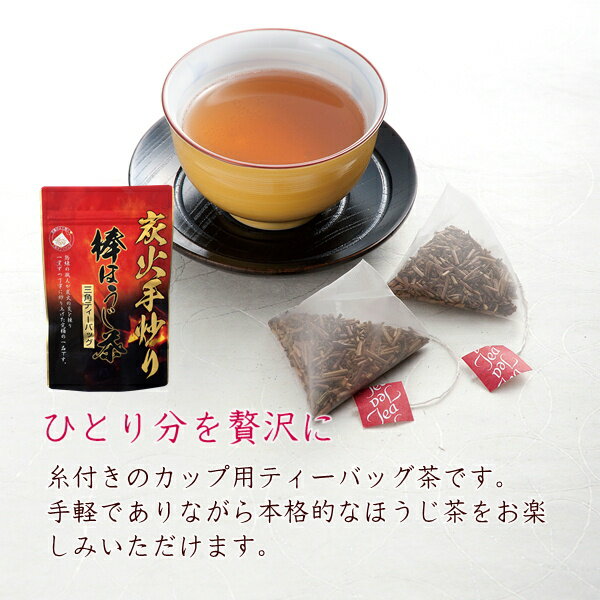

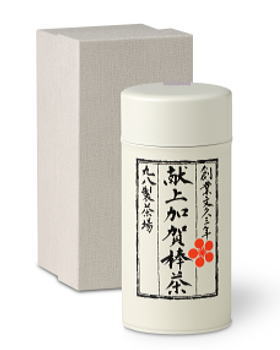

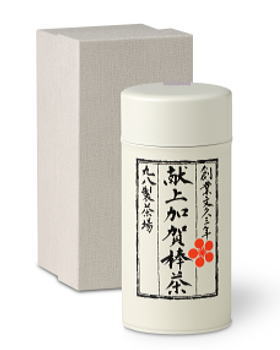

| 丸八製茶場『献上加賀棒茶 60g 缶入』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

昭和天皇に献上された格式高いほうじ茶 | 60g | 日本 | 高温多湿を避けて移り香に注意 | 3カ月(製造日より) | 茶葉 |

| 丸久小山園『ほうじ茶 ティーバッグ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

歴史あるメーカーのこだわりティーバッグ | 30g(10袋) | 京都府 | 冷暗所で保存 | 6カ月 | ティーバッグ |

| 鈴和商店『茶屋すずわ うるおすとき 水出し茶』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

水出し専用! すっきりした冷茶が飲みたいときに | 100g(10包) | 静岡県 | - | - | ティーバッグ |

| お茶の光露園『ほうじ茶ティーバッグ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

低カフェインながら香ばしい香りのほうじ茶 | 5g×100 | 京都 | 常温 | 約1年(開封前) | ティーバッグ |

| 荒畑園『がぶがぶ飲めるティーパック』 |

|

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格 |

まろやかな甘みと香ばしい香りを手軽に楽しめる | 460g | - | - | - | ティーバッグ |

| 善光園『いちばん茶 ほうじ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

無農薬がうれしい、使いやすいティーバッグ | 30g(2.5g×12包) | 静岡県 | - | - | ティーバッグ |

| 伊藤園『お~いお茶 ほうじ茶 ティーバッグ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格 |

おなじみの味をティーバッグで! | 36g(20袋) | 日本 | 高温多湿の場所を避けて保存 | - | ティーバッグ |

| 京都・宇治田原 お茶の光露園『ほうじ茶ティーバッグ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格 |

低カフェインでどんな年齢層でも〇 | 5g×100袋 | 宇治原 | - | 約365日 | ティーバッグ |

| ひしだい製茶『ほうじ茶 ティーバッグ(1112)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

職人の手で厳選された高級感 | 2.5g×12袋 | - | - | - | ティーバッグ |

| 味の素AGF『新茶人 こうばしほうじ茶 スティック』 |

|

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格 |

手軽に楽しめる粉末タイプ | 0.8g×100本 | 三重県 | - | - | 粉末タイプ |

| ティーライフ『国産ほうじ茶50個入り』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

香ばしい香りながらすっきりした後味 | 175g(3.5g×50個入) | 静岡県 | 直射日光、高温多湿な場所を避けて冷暗所で保存 | 製造日より1年 | ティーバッグ |

| 一保堂茶舖『ほうじ茶 ティーバッグ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

お土産にもおすすめなおしゃれな見た目 | 2g×25個 | - | - | 150日(開封前) | ティーバッグ |

| 共栄製茶『森半 薫る棒ほうじ茶パウダー 加糖タイプ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

ホットもアイスも、スイーツにも使える | 500g | - | 高温多湿を避けて保存 | 製造日より12カ月 | 粉末 |

| ひしだい製茶『ほうじ茶ティーバッグ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

とことん厳選された茎茶のみを使用 | 1.8g×25 | 静岡県 | 常温 | - | ティーバッグ |

| WAKODO(和光堂)『ベビーのじかん ほうじ茶』 |

|

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格 |

生後1か月の赤ちゃんも安心して飲める | 500ml×24本 | 国産 | 高温、直射日光を避け常温で保存してください | - | ペットボトル |

| みずたま農園『太陽さんさん 赤ちゃん番茶 ティーバッグ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

赤ちゃんからご年配の方まで安心して飲めるお茶 | 5g×50包 | 静岡 | 高温、多湿、直射日光を避け、冷暗所で保存してください。 | - | ティーバック |

| ティーブティック『やさしいデカフェ ほうじ茶』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

妊娠中の妊婦さんにもおすすめの優しいほうじ茶 | 1.2g×15袋 | - | - | 2年 | ティーバッグ |

ほうじ茶の選び方

料理研究家の松本葉子さんのアドバイスをもとに、ほうじ茶の選び方を紹介します。ポイントは下記の6つ。

【1】タイプ(リーフ、ティーバッグ、パウダー)

【2】茶の産地

【3】種類や品種、部位

【4】焙煎の強さ

【5】飲み切れる量

【6】栽培方法(有機栽培)

上記の6つのポイントをおさえると、自分にぴったりのほうじ茶を選ぶことができますよ。

【1】用途に合わせてタイプを選ぶ

ほうじ茶には、リーフタイプとティーバッグなどタイプがいくつかあります。どんな飲み方をしたいかで選べばよいかがわかります。

リーフタイプ|味わいを調節できる

リーフタイプのほうじ茶なら、茶葉からお茶を淹れることができます。急須を使って、ご自身の好みに合わせて、茶葉の量や淹れる時間を調整してたのしめます。

インスタントタイプより手間はかかりますが、自宅でのくつろぎタイムに飲むお茶として、また仕事の合間の一息つく時間のおともにおいしく飲めます。

ティーバッグタイプ|簡単で手早い

ティーバッグタイプは、カップや急須にそのまま投入できる茶葉がパックに入っていて、かんたんに手早くお茶を飲めるようになっています。

ティーバッグを携帯して出かけるなら、外出先でもいつでもお気に入りのほうじ茶タイムをたのしめます。またほうじ茶をたくさん作り置きしておくにも、ティーバッグタイプのほうじ茶を使うと便利です。

パウダータイプ|料理やスイーツづくりにも

パウダータイプは粉末状なのでお湯や水に入れると、サッと溶けてすぐに飲めるのがメリット。時間がないときでもかんたんに作れるので、持ち歩きにも便利です。

また単純にほうじ茶を淹れるだけでなく、スイーツや料理にもアレンジしやすいのが特徴。たとえば、ほうじ茶ラテやほうじ茶プリン、ほうじ茶シフォンケーキなど、さまざまなレシピに使えてとても便利! ほうじ茶はいろいろなスイーツと相性がいいので、ぜひアレンジレシピも試してみてください。

【2】茶の産地で選ぶ

ほうじ茶は日本各地で作られていますが、昔からほうじ茶が愛飲されている関西圏では、料亭でもちいられるとびきり高価なほうじ茶や、香りが独特な「いり番茶」など、さまざまな種類のほうじ茶が販売されています。また、石川県の加賀地方、金沢でもほうじ茶は親しまれており、茎ほうじ茶の「加賀棒茶」が名産品です。

このように地方特産のほうじ茶もいろいろあるので、茶の産地や生産茶園で選んでみるのもおすすめです。

【3】種類や品種、部位から選ぶ

ほうじ茶は、どのような茶を焙煎(ばいせん)したものなのかで味わいが異なるので、元の茶の種類を知って選ぶのがポイントです。

たとえば「ほうじ番茶」は、さっぱりした風味で子どもにも飲みやすく、「ほうじ煎茶」は、茶の旨味と品のよい香ばしさの両方が味わえます。茎(くき)部分だけを焙煎した「かりがねほうじ茶」や「棒茶」は、雑味がなく洗練された風味を楽しむことができます。

飲む場面や飲み方によって選んでみましょう。

ほうじ番茶・ほうじ煎茶

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ

スタンダードなほうじ茶を飲みたいなら、普通の「ほうじ茶」・「ほうじ番茶」・「ほうじ煎茶」などをチョイスするとよいでしょう。ほうじ茶の深い香りと、濃い色合いがたのしめます。

飲み味はとてもスッキリとしているので、いろいろなシーンに合います。緑茶と違って、茶葉に火をかけているぶん香ばしい香りをじっくりと味わえます。

加賀棒茶・かりがねほうじ茶

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ

よりあっさりとしたテイストが好みなら、「棒ほうじ茶」というジャンルのほうじ茶がよく合うことでしょう。棒ほうじ茶は、茶葉の茎の部分も加えて焙煎して香ばしくしたものです。澄んだ琥珀色の上品な味わいのほうじ茶です。

茎の部分には甘みを感じられる成分が含まれているので、豊かな味わいのなかに自然な甘みがあり、飲みやすくなっています。

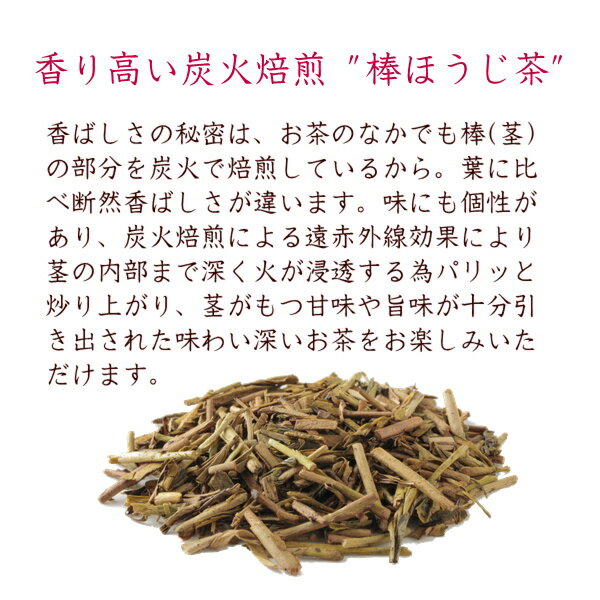

京番茶・炭火焙煎ほうじ茶

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ

いつもとは異なる種類のほうじ茶をたのしんでみたいなら、独自の焙煎方法などこだわりのあるほうじ茶を試してみましょう。炭火焙煎のほうじ茶や、スモーキーな京番茶など、個性的ながら嗜好にぴったり合うものがあるかもしれません。

また、緑茶ではなく紅茶をベースとしたほうじ茶や、ハーブティーのフレーバーも楽しめるようなものなど豊富なラインナップがあります。

【4】焙煎の強さで選ぶ

ほうじ茶は、焙煎度合によってほうじ茶のテイストや香りや色合いが異なってきます。いろいろなほうじ茶を試してみたいなら、チェックしておくべきポイントです。

パッケージなどに焙煎の度合いをわかりやすく表記している商品もあります。またネット購入の際には口コミやレビューも参考にするといいですよ。

【5】飲み切れる量を選ぶ

ほうじ茶は、焙煎してから時間がたつほど香りがなくなっていきます。ほうじ茶の香りを存分にたのしみたいのであれば、長期間おうちで保存しなくても飲み切れる程度の量のほうじ茶を購入するようにしましょう。

たまにしか飲まないという場合や、いろいろなお茶をたのしむという場合は、少量ずつ入手して、いつでもほうじたばかりのほうじ茶をいただけるようにしましょう。

【6】有機栽培を選ぶ

農薬を使用していない茶葉を使ったオーガニックのほうじ茶は、手間暇かけてこだわって育てた茶葉を使っており、野生味のある素朴なテイストをたのしめます。

通常の国産茶葉も高い基準にしたがって栽培されていますが、より厳格な条件のなかで育った製品は、有機ほうじ茶はJASマークがついているか、パッケージに「有機」と表記されています。

シチュエーションで「ほうじ茶」の使い分けを

「食後のお茶や和菓子と楽しむときには上質のほうじ煎茶や浅いりの茎ほうじ茶」、「油の強い料理と合わせるなら強めに焙煎したほうじ茶や番茶」というようにシーンによって使い分けるのも、おすすめです。

また、ほうじ茶は熱くても冷たくてもおいしく飲めるうえに、コーヒーや紅茶と比べるとカフェインが少ないので、眠る前のお茶や子どもの水分補給にも使いやすいのもうれしい特徴。何種類かそろえておき、ほうじ茶を楽しみましょう。

【ユーザーが選んだ】イチオシ5選 みんなに人気のほうじ茶はこれ

ここからは、ほうじ茶を愛飲しているユーザーがイチオシの商品を紹介。5点満点で「コスパ」「味・おいしさ」「香り・風味」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

マイボトルにぴったり

作り置きするためのティーバッグは約8gなのに対し、こちらのティーバッグは3.5gと小さめです。マイボトルやペットボトルに入れてほうじ茶を作るために購入しました。50袋も入っているので、ボトルの大きさや用途に合わせて数を調整して使っています。苦みが少なく飲みやすいです。(Y.S.さん/女性/28歳/フリーター)

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★☆ |

| 香り・風味 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★☆ |

| 香り・風味 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者

どれにするか困ったらコレ!

「ほうじ茶を飲みたいけど、どれにすればいいかわからない」「茶葉で買うと淹れるのも保存方法を考えるのも大変だな」などと思ったことがある方にはこの商品がおすすめ。味はもちろん、個包装のティーパックなので間違いないです!(F.T.さん/男性/36歳/会社員)

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★☆ |

| 香り・風味 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★☆ |

| 香り・風味 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者

さらさらと溶けて固まらない

さらさらとした粉であっという間に溶けてくれます。水筒に入れたり直接マグカップに入れたりしています。急な来客時にも水と粉さえあれば作れるのでおすすめです。また、茶殻が出ないため後処理もなく、濃いめ、薄めも粉の量だけで調節できます。簡単・手軽・おいしいの三拍子が揃っています。(N.M.さん/女性/37歳/主婦)

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★☆ |

| 香り・風味 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★☆ |

| 香り・風味 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者

有機ほうじ茶の中では味が濃くて飲みやすい

オーガニックショップで見かけて購入したことがあって、その後は通販でリピ買いしている商品です。茶葉を急須に入れるタイプなので、味がしっかり出ます。お湯をついでから時間を置かなくてもすぐ飲めるんです。使いやすくて気に入っています。特に冬に重宝しますよ。梅干しを入れるとさらに温まる気がして愛飲しています。(S.Y.さん/女性/53歳/主婦)

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者

カドがなくて飲みやすいほうじ茶

ほうじ茶はカフェインが少ないので子どもが小さい時から飲んでいます。ほうじ茶の中には焙煎が強いと感じるものもあり、子どもが飲まないこともあったのですが、この茶葉はすっきりとした味わいで普段飲むのにちょうど良いです。たくさん入っているのでコスパも良く、重宝しています。(A.Y.さん/女性/47歳/事務職)

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 味・おいしさ | ★★★★★ |

| 香り・風味 | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.7点 |

ほうじ茶のおすすめ20選 ティーバッグタイプや水出し専用も!

上で紹介したほうじ茶の選び方のポイントをふまえて、料理研究家・松本葉子さんと編集部で選んだおすすめ商品をご紹介します。

浅煎り焙煎でほんのり甘くすっきり飲める

京都の老舗茶舗・京はやしやの茎ほうじ茶「朝かおり」には、焙煎の仕方などで風味の異なる3種類があります。「花印」はその3種のなかで、もっとも浅炒りのほうじ茶です。香りは上品で軽やか。口に含むとほんのり甘さが広がるのが特徴です。

すっきりした味わいのお茶が好きな方はもちろん、ほうじ茶の強い焙煎風味が苦手な方にもおすすめできます。

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| 内容量 | 100g |

|---|---|

| 産地 | 京都府 |

| 保存方法 | 常温 |

| 賞味期限 | 1年(製造年月日より) |

| 茶葉のタイプ | 茶葉 |

| 内容量 | 100g |

|---|---|

| 産地 | 京都府 |

| 保存方法 | 常温 |

| 賞味期限 | 1年(製造年月日より) |

| 茶葉のタイプ | 茶葉 |

いつでも手軽に本格派のほうじ茶を味わえる

淹れ立てのほうじ茶を飲みたいものの、毎回茶葉から煎れるのは何かと手間がかかりますし、片付けも面倒です。そこで、こちらはお湯や水に溶かすだけですぐにおいしいほうじ茶を飲むことができるスティックタイプとなっています。

味わいは比較的優しく、後味がすっきりとしていますので毎日でも飲みたくなります。ホットのみでなくアイスでも楽しめるので夏場でも嬉しい一品です。

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| 内容量 | 0.8g×100 |

|---|---|

| 産地 | 三重県 |

| 保存方法 | 常温 |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | 粉末 |

| 内容量 | 0.8g×100 |

|---|---|

| 産地 | 三重県 |

| 保存方法 | 常温 |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | 粉末 |

アイスでもホットでも楽しめるほうじ茶

ほうじ茶というとホットで楽しむものというイメージが強いかもしれませんが、こちらはアイスでもおいしくいただけるタイプです。また、同じ茶葉を3回使用できるという点も嬉しいポイントとなっています。こちらはティーバッグではなく茶葉タイプなので好みの量を使うことによって味わいや濃さを調整することが可能です。1年間を通しておいしいほうじ茶を楽しみたい方におすすめです。

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| 内容量 | 200g |

|---|---|

| 産地 | 関西地方 |

| 保存方法 | 常温 |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | 茶葉 |

| 内容量 | 200g |

|---|---|

| 産地 | 関西地方 |

| 保存方法 | 常温 |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | 茶葉 |

昭和天皇に献上された格式高いほうじ茶

昭和天皇のために作られたことから、「献上」という名がついている加賀棒茶です。吟味した一番摘みの茎だけを浅く焙(ほう)じていて、かすかに緑色が残った美しい色合いも魅力。

熱湯で入れるとやわらかな渋みが旨味をひきたてますが、水出しにしても透明感が際立ちおいしいので、洗練された味わいの冷茶を探している方にはとくに喜ばれるでしょう。意匠(いしょう)がステキなので缶入りをおすすめします。

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| 内容量 | 60g |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 保存方法 | 高温多湿を避けて移り香に注意 |

| 賞味期限 | 3カ月(製造日より) |

| 茶葉のタイプ | 茶葉 |

| 内容量 | 60g |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 保存方法 | 高温多湿を避けて移り香に注意 |

| 賞味期限 | 3カ月(製造日より) |

| 茶葉のタイプ | 茶葉 |

歴史あるメーカーのこだわりティーバッグ

丸久小山園は、元禄年間創業、京都の宇治に本社をおく歴史あるメーカーです。品質に徹底的にこだわり、全国茶品評会では大臣賞を何度も受賞しています。

こちらのほうじ茶は、植物性の繊維で立体的につくった湯吞み用のティーバッグで、芳醇な香りが特徴。10袋なので、まずはお試しで気軽に試してみては。ほかに、ポット用のティーバッグや、業務用の100袋など、種類豊富に展開しています。

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| 内容量 | 30g(10袋) |

|---|---|

| 産地 | 京都府 |

| 保存方法 | 冷暗所で保存 |

| 賞味期限 | 6カ月 |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

| 内容量 | 30g(10袋) |

|---|---|

| 産地 | 京都府 |

| 保存方法 | 冷暗所で保存 |

| 賞味期限 | 6カ月 |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

水出し専用! すっきりした冷茶が飲みたいときに

水出し専用のティーバッグです。水1Lに対して1包を入れ、冷蔵庫で3~4時間おけばおいしいお茶のできあがりです。

香り高く飲みやすいほうじ茶を、冷茶でごくごくと飲むことができます。暑い夏の水分補給にぴったりですね。ほうじ茶のご紹介ですが、煎茶も選べます。

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| 内容量 | 100g(10包) |

|---|---|

| 産地 | 静岡県 |

| 保存方法 | - |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

| 内容量 | 100g(10包) |

|---|---|

| 産地 | 静岡県 |

| 保存方法 | - |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

マイナビおすすめナビ編集部

家族で飲みたいので、カフェインが少なめなものを探していました。京都だからかなのか、ほうじ茶の香ばしい香りが強く美味しくいただけます。また購入したいと思っています。

低カフェインながら香ばしい香りのほうじ茶

緑茶発祥の地として知られる京都の宇治原で丁寧に育てられた茶葉を強火でじっくりと焙煎することで香ばしいほうじ茶に仕上がっています。一般的なほうじ茶と比較すると低カフェインですので、子供からお年寄りまで安心して飲むことができます。気軽に煎れることができるティーバッグタイプになっているのも嬉しいポイントです。

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| 内容量 | 5g×100 |

|---|---|

| 産地 | 京都 |

| 保存方法 | 常温 |

| 賞味期限 | 約1年(開封前) |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

| 内容量 | 5g×100 |

|---|---|

| 産地 | 京都 |

| 保存方法 | 常温 |

| 賞味期限 | 約1年(開封前) |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

まろやかな甘みと香ばしい香りを手軽に楽しめる

香ばしく、後味がすっきりとしたバランスの良い味わいに仕上げられたほうじ茶です。その秘密は製法です。熟練の職人の手によって丁寧に蒸し・揉み・乾燥の工程が行われていますので、より味わいも香りもワンランク上です。一般的なほうじ茶と比較すると低カフェインとなっていますので、お子様からお年寄りまで幅広い年齢層の方が安心して飲むことができるのもポイントです。

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格

| 内容量 | 460g |

|---|---|

| 産地 | - |

| 保存方法 | - |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

| 内容量 | 460g |

|---|---|

| 産地 | - |

| 保存方法 | - |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

無農薬がうれしい、使いやすいティーバッグ

静岡県島田市で、試行錯誤しながら一貫して茶の有機・自然栽培に取り組んできた農家のほうじ茶です。カフェインが少ないので子どもでも飲めるほうじ茶ですが、無農薬で栽培されているお茶は日本全国でも非常に少ないので、探している方も多いのではないでしょうか。

このほうじ茶は新茶だけを使っているので香りも味も鮮やか。ティーバッグなので、手軽に楽しめるのもいいですね。

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| 内容量 | 30g(2.5g×12包) |

|---|---|

| 産地 | 静岡県 |

| 保存方法 | - |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

| 内容量 | 30g(2.5g×12包) |

|---|---|

| 産地 | 静岡県 |

| 保存方法 | - |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

おなじみの味をティーバッグで!

ペットボトルでもよく見かける、伊藤園の『お~いお茶 ほうじ茶』のティーバッグです。国産の茶葉を使用した、香り高く味わい深いおなじみの味が、ティーバッグで手軽に楽しめます。

フィルターは、特許を取得している「コク出るフィルター」を採用し、お茶の色も味も濃く出ます。コクのあるおいしいほうじ茶を味わうことができますよ。

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格

| 内容量 | 36g(20袋) |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 保存方法 | 高温多湿の場所を避けて保存 |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

| 内容量 | 36g(20袋) |

|---|---|

| 産地 | 日本 |

| 保存方法 | 高温多湿の場所を避けて保存 |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

低カフェインでどんな年齢層でも〇

緑茶の発祥地である、京都の宇治原で育った茶葉を使って作ったほうじ茶です。強火でじっくりと焙煎されているので、香りが強いほうじ茶を楽しめます。低カフェインなので、小さなお子様や年配の方でも飲めるので、どんな年齢層の方でも飲みやすい商品です。お客様の年代を問わないほうじ茶をお探しの方や、カフェインの摂取量に気を遣っている方におすすめです。

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格

| 内容量 | 5g×100袋 |

|---|---|

| 産地 | 宇治原 |

| 保存方法 | - |

| 賞味期限 | 約365日 |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

| 内容量 | 5g×100袋 |

|---|---|

| 産地 | 宇治原 |

| 保存方法 | - |

| 賞味期限 | 約365日 |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

職人の手で厳選された高級感

厳選された茎茶のみから作られたほうじ茶です。職人が転校や湿度、色の変化などに気をつけながら作られているので、高級感も感じられる香りが特徴的です。テトラ型のティーバックは、味を出しやすいのがポイントで豊かな香りと味を楽しむことができます。手軽に職人の作る本格的なほうじ茶を楽しみたい方や、ワンランク上のお茶を楽しみたい方におすすめです。

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| 内容量 | 2.5g×12袋 |

|---|---|

| 産地 | - |

| 保存方法 | - |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

| 内容量 | 2.5g×12袋 |

|---|---|

| 産地 | - |

| 保存方法 | - |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

マイナビおすすめナビ編集部

粉末タイプで水でもサッと溶けるので使い勝手が抜群です。会社に持って行って飲んだりしています。手軽に美味しいほうじ茶が飲めるのが最大の魅力です。

手軽に楽しめる粉末タイプ

ホットのみならずアイスでも楽しめる粉末タイプのほうじ茶です。スリムなスティック状なので、持ち運びの際にもちょうどよく手軽にどこでもほうじ茶を飲むことができます。優しい味わいで後味もすっきりしているので、どんな方でも飲みやすいでしょう。また、粉末状なので料理やお菓子作りにも使うことができます。手軽に楽しめるほうじ茶をお探しの方におすすめです。

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格

| 内容量 | 0.8g×100本 |

|---|---|

| 産地 | 三重県 |

| 保存方法 | - |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | 粉末タイプ |

| 内容量 | 0.8g×100本 |

|---|---|

| 産地 | 三重県 |

| 保存方法 | - |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | 粉末タイプ |

香ばしい香りながらすっきりした後味

静岡県の茶葉を100%使って作られたほうじ茶です。直火焙煎によって、旨みと香ばしさを最大限引き出しているので、本格的な味わいに仕上がっています。しかし後味はさっぱりしているのでどんな料理と一緒に飲んでも、ちょうどよくマッチしてくれるでしょう。また、甘いお菓子との相性も抜群です。本格派ながら万能性もあるほうじ茶をお探しの方におすすめです。

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| 内容量 | 175g(3.5g×50個入) |

|---|---|

| 産地 | 静岡県 |

| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所を避けて冷暗所で保存 |

| 賞味期限 | 製造日より1年 |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

| 内容量 | 175g(3.5g×50個入) |

|---|---|

| 産地 | 静岡県 |

| 保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所を避けて冷暗所で保存 |

| 賞味期限 | 製造日より1年 |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

マイナビおすすめナビ編集部

あまり日本茶らしくないおしゃれなパッケージがポイント。ほうじ茶が好きな人にプレゼントしたら、喜んでもらえました。もちろん、自分でも飲みましたが、とても美味しかったです。

お土産にもおすすめなおしゃれな見た目

パッケージがシンプルでおしゃれなので、お土産や贈り物にもちょうどいいほうじ茶です。テトラ型のティーバックなので、味が濃い目に出るのもポイントです。個包装なので、まとめ買いしてゆっくり使うこともでき、自分のペースに合わせてほうじ茶を楽しむことができます。1袋で茶碗1杯分のお茶を入れることができるので、家族で飲みたい方にもおすすめです。

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| 内容量 | 2g×25個 |

|---|---|

| 産地 | - |

| 保存方法 | - |

| 賞味期限 | 150日(開封前) |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

| 内容量 | 2g×25個 |

|---|---|

| 産地 | - |

| 保存方法 | - |

| 賞味期限 | 150日(開封前) |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

ホットもアイスも、スイーツにも使える

ほうじ茶にフロストシュガーをブレンドし、溶けやすくしたほうじ茶パウダーです。一番茶茎茶を使用しているので、ほうじ茶らしい芳醇な香りはしっかりと感じられます。

ミルクで割って楽しむのはもちろん、パフェやかき氷などのスイーツにかけてもおいしく味わえます。

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| 内容量 | 500g |

|---|---|

| 産地 | - |

| 保存方法 | 高温多湿を避けて保存 |

| 賞味期限 | 製造日より12カ月 |

| 茶葉のタイプ | 粉末 |

| 内容量 | 500g |

|---|---|

| 産地 | - |

| 保存方法 | 高温多湿を避けて保存 |

| 賞味期限 | 製造日より12カ月 |

| 茶葉のタイプ | 粉末 |

とことん厳選された茎茶のみを使用

品質の良い茎茶のみを厳選し、職人の手によって丁寧に焙煎されたほうじ茶のティーバッグです。品質の良い茶葉はとてもデリケートなので、天候や湿度などに合わせて焙煎しなければ良いほうじ茶には仕上がりません。こちらは茶葉の品質と製法の両方にこだわることによって、香り、味わいともに一級品に仕上がっています。ティーバッグもテトラ型なので味が出やすくなっているのもポイントです。

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| 内容量 | 1.8g×25 |

|---|---|

| 産地 | 静岡県 |

| 保存方法 | 常温 |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

| 内容量 | 1.8g×25 |

|---|---|

| 産地 | 静岡県 |

| 保存方法 | 常温 |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

生後1か月の赤ちゃんも安心して飲める

国産茶葉を使用した、赤ちゃんにも飲めるほうじ茶のペットボトル飲料です。

苦みを抑えて淹れられており、カフェインやカロリーがゼロなので、幅広い年代の方が

日中の水分補給の際に気軽に飲むことができます。

500mlとたっぷりの容量なので、小分けにして飲む際はコップなどに移し替えて、3日以内に飲み切ってください。

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格

| 内容量 | 500ml×24本 |

|---|---|

| 産地 | 国産 |

| 保存方法 | 高温、直射日光を避け常温で保存してください |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | ペットボトル |

| 内容量 | 500ml×24本 |

|---|---|

| 産地 | 国産 |

| 保存方法 | 高温、直射日光を避け常温で保存してください |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | ペットボトル |

赤ちゃんからご年配の方まで安心して飲めるお茶

静岡県産のお茶を丁寧に焙煎して作られた、0歳児から高齢の方まで気軽に楽しめる赤ちゃん番茶のティーバッグです。500㏄の水またはお湯に1包投入することでおいしいお茶が出来上がります。湯冷ましやミルク以外にも赤ちゃんのご機嫌に合わせて適宜水分補給を行えます。

お食事中だけでなくリラックスタイムや就寝前に飲んでも安心のカフェインレスとなっています。優しい味わいでホットでもアイスでも楽しめるため、気分や利用シーンに合わせていつでも飲むことができます。

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| 内容量 | 5g×50包 |

|---|---|

| 産地 | 静岡 |

| 保存方法 | 高温、多湿、直射日光を避け、冷暗所で保存してください。 |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | ティーバック |

| 内容量 | 5g×50包 |

|---|---|

| 産地 | 静岡 |

| 保存方法 | 高温、多湿、直射日光を避け、冷暗所で保存してください。 |

| 賞味期限 | - |

| 茶葉のタイプ | ティーバック |

妊娠中の妊婦さんにもおすすめの優しいほうじ茶

カフェインの摂取が制限されている妊婦さんも安心して飲める優しいほうじ茶のティーバッグです。テトラ型のティーバッグのため、茶葉がゆっくりと大きく動くため、しっかりとしたほうじ茶の味を楽しめます。

さまざまなテイストのお茶を展開しており、ほうじ茶以外にもディカフェのジャスミンティや紅茶、ピーチティやオレンジティなど、幅広いラインナップがあり、老若男女問わずお茶を楽しむことができます。

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格

| 内容量 | 1.2g×15袋 |

|---|---|

| 産地 | - |

| 保存方法 | - |

| 賞味期限 | 2年 |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

| 内容量 | 1.2g×15袋 |

|---|---|

| 産地 | - |

| 保存方法 | - |

| 賞味期限 | 2年 |

| 茶葉のタイプ | ティーバッグ |

「ほうじ茶」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 内容量 | 産地 | 保存方法 | 賞味期限 | 茶葉のタイプ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 京はやしや『ほうじ茎茶 朝薫 花印』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

浅煎り焙煎でほんのり甘くすっきり飲める | 100g | 京都府 | 常温 | 1年(製造年月日より) | 茶葉 |

| 味の素AFG『新茶人こうばしほうじ茶スティック』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

いつでも手軽に本格派のほうじ茶を味わえる | 0.8g×100 | 三重県 | 常温 | - | 粉末 |

| 一保堂茶舖『極上ほうじ茶』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

アイスでもホットでも楽しめるほうじ茶 | 200g | 関西地方 | 常温 | - | 茶葉 |

| 丸八製茶場『献上加賀棒茶 60g 缶入』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

昭和天皇に献上された格式高いほうじ茶 | 60g | 日本 | 高温多湿を避けて移り香に注意 | 3カ月(製造日より) | 茶葉 |

| 丸久小山園『ほうじ茶 ティーバッグ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

歴史あるメーカーのこだわりティーバッグ | 30g(10袋) | 京都府 | 冷暗所で保存 | 6カ月 | ティーバッグ |

| 鈴和商店『茶屋すずわ うるおすとき 水出し茶』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

水出し専用! すっきりした冷茶が飲みたいときに | 100g(10包) | 静岡県 | - | - | ティーバッグ |

| お茶の光露園『ほうじ茶ティーバッグ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

低カフェインながら香ばしい香りのほうじ茶 | 5g×100 | 京都 | 常温 | 約1年(開封前) | ティーバッグ |

| 荒畑園『がぶがぶ飲めるティーパック』 |

|

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格 |

まろやかな甘みと香ばしい香りを手軽に楽しめる | 460g | - | - | - | ティーバッグ |

| 善光園『いちばん茶 ほうじ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

無農薬がうれしい、使いやすいティーバッグ | 30g(2.5g×12包) | 静岡県 | - | - | ティーバッグ |

| 伊藤園『お~いお茶 ほうじ茶 ティーバッグ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格 |

おなじみの味をティーバッグで! | 36g(20袋) | 日本 | 高温多湿の場所を避けて保存 | - | ティーバッグ |

| 京都・宇治田原 お茶の光露園『ほうじ茶ティーバッグ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格 |

低カフェインでどんな年齢層でも〇 | 5g×100袋 | 宇治原 | - | 約365日 | ティーバッグ |

| ひしだい製茶『ほうじ茶 ティーバッグ(1112)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

職人の手で厳選された高級感 | 2.5g×12袋 | - | - | - | ティーバッグ |

| 味の素AGF『新茶人 こうばしほうじ茶 スティック』 |

|

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格 |

手軽に楽しめる粉末タイプ | 0.8g×100本 | 三重県 | - | - | 粉末タイプ |

| ティーライフ『国産ほうじ茶50個入り』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

香ばしい香りながらすっきりした後味 | 175g(3.5g×50個入) | 静岡県 | 直射日光、高温多湿な場所を避けて冷暗所で保存 | 製造日より1年 | ティーバッグ |

| 一保堂茶舖『ほうじ茶 ティーバッグ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

お土産にもおすすめなおしゃれな見た目 | 2g×25個 | - | - | 150日(開封前) | ティーバッグ |

| 共栄製茶『森半 薫る棒ほうじ茶パウダー 加糖タイプ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

ホットもアイスも、スイーツにも使える | 500g | - | 高温多湿を避けて保存 | 製造日より12カ月 | 粉末 |

| ひしだい製茶『ほうじ茶ティーバッグ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

とことん厳選された茎茶のみを使用 | 1.8g×25 | 静岡県 | 常温 | - | ティーバッグ |

| WAKODO(和光堂)『ベビーのじかん ほうじ茶』 |

|

※各社通販サイトの 2025年5月21日時点 での税込価格 |

生後1か月の赤ちゃんも安心して飲める | 500ml×24本 | 国産 | 高温、直射日光を避け常温で保存してください | - | ペットボトル |

| みずたま農園『太陽さんさん 赤ちゃん番茶 ティーバッグ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

赤ちゃんからご年配の方まで安心して飲めるお茶 | 5g×50包 | 静岡 | 高温、多湿、直射日光を避け、冷暗所で保存してください。 | - | ティーバック |

| ティーブティック『やさしいデカフェ ほうじ茶』 |

|

※各社通販サイトの 2025年05月20日時点 での税込価格 |

妊娠中の妊婦さんにもおすすめの優しいほうじ茶 | 1.2g×15袋 | - | - | 2年 | ティーバッグ |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする ほうじ茶の売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのほうじ茶の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

産地や焙煎の違いなどを飲み比べてみよう

ほうじ茶の選び方とおすすめ商品を紹介しました。

ほうじ茶と一口に言っても、タイプや産地、 焙煎の強さなどさまざまな種類があります。

また、最近はラテやデザートのアレンジも人気があります。いろいろな飲み方でほうじ茶の味わいを楽しんでみましょう!

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。