| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | タイプ | 材質 | 折りたたみ | 本体サイズ | 織り幅 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Clover(クロバー)『手織り機 咲きおり 60cm 40羽セット』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

手織りの醍醐味が味わえる機種 | オープンリード | 本体:木部/天然木 | × | 56×73×8.5cm | 40cm |

| PSKOOK『パラコード 編み機』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

ブレスレットなど小物づくりに最適 | - | ステンレス | - | - | - |

| HELMUT MUELLER(ヘルムート・ミューラー)『手おり 小』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

糸が布になる、織りのおもしろさを知る | オープンリード | 木製 | × | 28.5×19cm | 約16.5cm |

| アーテック『コンパクトはたおりき(037021)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

A4サイズよりコンパクトな卓上型 | ー | プラスチック | ー | 27×19×6.5cm | 約15×30cm |

| 横田『絵織亜PORTABLE』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

子どもも初心者の大人もカンタンにできる | - | - | - | 19.5×29.5×2.5cm | 最大幅約17x長さ約27cm |

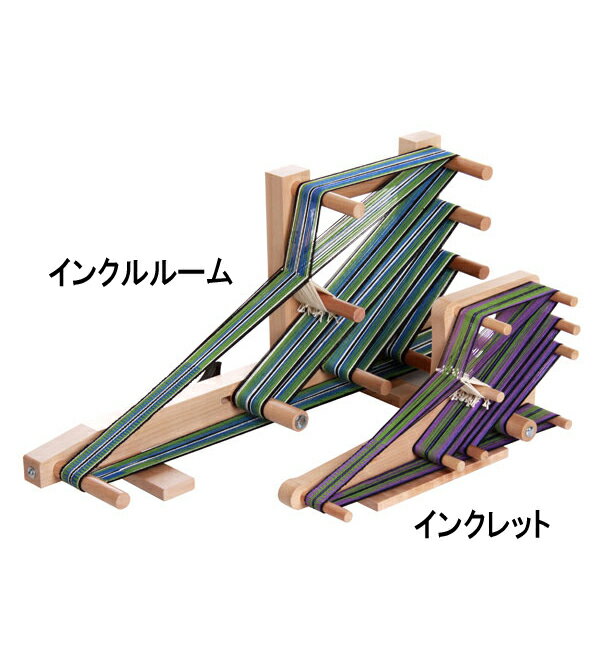

| Ashford(アシュフォード)『インクルルーム』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

さまざまなバンドが織れる専用機 | - | 木製 | - | 64×30×13cm | 10cm |

| Ashford(アシュフォード)『リジッドヘドル』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

見た目もかっこいい、憧れの織り機 | クローズドリード | - | 約23×96×7cm(梱包時) | 約71×62×15cm | - |

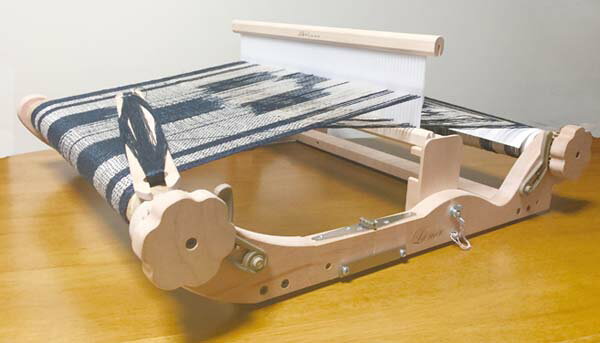

| ラ・メール『ラ・メール ルーム』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

折りたためて移動もラクラク | クローズドリード | - | 51×36×120cm(40cm機) | 51×60×120cm(40cm機) | 40cmまたは60cm |

| nic(ニック)『おりき イネス』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

子ども用手織り機でも大人も満足 | - | 木製 | - | 35×23cm | - |

| 大石天狗堂『卓上ており機』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

手ごろな値段で楽しめる大きめサイズ | - | プラスチック製 | - | 40×34×10cm | 22cm |

| ハマナカ『オリヴィエ 60(H602-001)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

ストールもマフラーもあれこれ織れる | クローズドリード | - | - | 71.5×62×13.5cm | 60cm |

| Ashford(アシュフォード)『多数枚綜絖卓上手織機』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

本格的な織物を楽しむ卓上型織り機 | - | 木製 | - | - | 40cm |

手織り機とは 織物を作れる機械

手織り機とは、毛糸を使用したマフラーやセーターといった織物を作れる機械のこと。

手織り機にはシンプルなつくりのものから、大型の複雑な構造をそのまま小型化したような本格的なものまであります。シンプルなものは織り機の仕組みや織る過程が分かりやすく、子どもから大人まで気軽に楽しめるのがポイント。本格的な小型の手織り機は、複雑な織りを楽しむことができ、少し手織りの経験がある人やもっと極めたい人向きです。

これからはじめたいという人なら、まずはシンプルな構造のものを選びましょう。手織りの楽しさや作品作りも充分に楽しむことができますよ。

手織り機の種類・タイプ

手織り機には、いくつか種類があり、作りたいものによって特徴が分かれます。6種類ありますので、それぞれ解説していきます。

オープンリードタイプ:たて糸を穴に通す手間がいらない

プラスチックの板が並んだ綜絖の溝に上からたて糸を下ろし、溝のついた手前と奥に糸をはめ込むことで、通常の織り機にたて糸が通った状態にします。この穴に通さず、開いた状態でたて糸を取り外しできるのが、オープンリードです。

これを前後に傾けるとたて糸が上下に開くので、ここによこ糸を通し繰り返すことで布に織り上げていきます。たて糸もセットしやすく作業も繰り返しなので、初級者でもカンタン。古着を裂いたものなどを糸状にし、よこ糸にすることで裂き織りもできます。

クローズドリードタイプ:平織りや二重織りもできる

クローズドリードタイプはオープンリードタイプとは逆。筬と綜絖が一体化したへドル、またはリードとも呼ばれる筬綜絖(おさそうこう)の穴とすきまに、それぞれたて糸を通す必要があります。このヘドルを上下に移動させることで開口ができ、そこによこ糸を通し、打ち込む。これを繰り返すことで布に仕上げていきます。

たて糸の準備に時間がかかりますが、平織りのほか二重織りなども織ることが可能。いろいろ挑戦してみたい人にはいいでしょう。

テーブルルーム:本格志向の方にピッタリ

ルームとは「loom」という織り機の意味で、テーブルルームとは「卓上織り機」のこと。本格的な高機をコンパクトな卓上型にしたもので、筬と綜絖が別々にあります。

綜絖が多いほど複雑な模様を織ることができるので、8枚もあればさまざまな織りを楽しむことが可能です。ただし、準備や作業は複雑になるので、織り機の経験がある中級・上級者向きと言えるでしょう。

リジッド機:テーブルルームよりなじみやすい

リジッド機は筬と綜絖が一体化した卓上手織り機のこと。リジッドルームとも呼ばれています。比較的安価で手軽なものは、ほとんどがこのリジッド機です。

リジッド機には2つのタイプがあり、ひとつが「オープンリード」タイプ、そしてもうひとつが「クローズドリード」タイプになります。それではそれぞれのタイプを詳しく見ていきましょう。

インクルルーム:バンド用の専用織り機

インクルルームはバンド専用の織り機。洋服用のベルトや、ストラップやバッグのショルダーのような帯状のひもを織ることができます。

道具の組み立てや糸の張り方、そして織り方も特有のものなので、初心者には難しいかもしれません。そのためどちらかというと中・上級者向きです。

ミニ織り機:小物作りにぴったり

コースターやミニポーチなど、小物を作るならミニ織り機がいいでしょう。軽くてコンパクトなので場所を選ばず、いつでも手織りを楽しむことができます。

仕上がりサイズは小さいですが、作品をいくつか作って繋げて大きな作品に仕上げることもできますよ。初心者の方でも取り組みやすいタイプです。

難易度や作りたいものに合わせて決めよう

手織り機にはシンプルな造りのものと、より本格的な造りのものがあるとお伝えしました。そしてどちらも大きさによって織れるサイズが異なります。作りたいものが幅が広く長いものの場合、そのサイズを織れる織り機を選ぶことが必要です。バンドなどのように長細いものの場合は、専用の織り機があることも。

構造が複雑なほどレベルも高くなり、仕上げられる作品も高度なものになりますので、これからご紹介するそれぞれの特徴を理解して、自分にあった機種を選んでくださいね。

手織り機を選ぶポイント

それでは、手織り機の基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の3つ。

・材質

・折りたたみできるか

・織り幅のサイズ

上記の3つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】材質をチェック

手織り機は、紙製、プラスチック製、木製など、素材もさまざま。それぞれ耐久性や触り心地、見た目の印象や価格なども違ってきます。ここでは比較的耐久性の高い、プラスチック製と木製の手織り機についてみていきましょう。

持ち運びに便利な「プラスチック」

プラスチック製は軽くて持ち運びに便利なのが魅力。さまざまなメーカーがリジッド機やミニ織り機などの商品を出しており、デザインや色のバリエーションもあります。また、それほど強い力がかからなければ壊れる心配もありません。

価格も比較的安いので、ちょっと手織りを試して見たいという人にはぴったりです。

安定感がありインテリアにもなる「木製」

プラスチック製よりも重さがあるので安定感がある、木製タイプ。木製手織り機の魅力は、なんと言ってもそのやさしい手触りと、しっかりとしたつくりでしょう。ナチュラルな色と温もりのある雰囲気なので、インテリアとして置いておくこともできます。

価格はプラスチック製より高めですが、お子さんの知育玩具としても大人の趣味としても使えるのがいいですね。

【2】折りたたみできるかチェック

折りたたみできる手織り機は、コンパクトに収まるので収納面で助かります。とくに大きめの手織り機ならなおさらです。

手織り教室などに持ち運びが必要な場合も、大きい織り機だとたいへんなもの。また、持ち運ぶことが前提なら、専用のバッグなどもあると助かりますよね。手織り機のなかには専用バッグが別売で手に入るものもあるので、購入前にチェックしておくといいですよ。

【3】織り幅のサイズをチェック

手織り機の織り幅はさまざまで、10cm前後から、120cmくらいの幅が広いものまで織れるものもあります。10cm前後の織り幅ならコースターや花瓶敷など、20cm程度ならマフラーなど、60cm以上になるとストールやテーブルクロスなども本格的に織ることが可能です。

ただし織り幅が広いということは、それだけ手織り機の幅も広くなるもの。設置にも広いスペースが必要となります。織りたいもの、使用頻度、置くスペース、熱意など冷静に考えて選ぶようにしましょう。

手織り機おすすめ12選

選び方やポイントをふまえて、手織り機おすすめ商品をご紹介します。それぞれの特徴を参考に、ぴったりのものを探してみてくださいね。

手織りの醍醐味が味わえる機種

筬と綜絖が一体化したリジッド機です。木製でつくりもしっかり丈夫で、耐久性もバツグン。織り幅40cm・たて糸の長さは約4mまで制作可能で、マフラーなどの長い作品も作れます。オープンリードなので、たて糸張りも早くカンタン。

わかりやすいDVDの説明書がついているので、初心者でもチャレンジしやすいアイテムです。古い布地を裂いて、よこ糸にし、裂き織りなども楽しめますよ。

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格

| タイプ | オープンリード |

|---|---|

| 材質 | 本体:木部/天然木 |

| 折りたたみ | × |

| 本体サイズ | 56×73×8.5cm |

| 織り幅 | 40cm |

| タイプ | オープンリード |

|---|---|

| 材質 | 本体:木部/天然木 |

| 折りたたみ | × |

| 本体サイズ | 56×73×8.5cm |

| 織り幅 | 40cm |

ブレスレットなど小物づくりに最適

ブレスレットジグ、二つパラコード(2x3m)、2つプラスチックバックル、2つ粘着パッド、1つハングバックル、1つステンレスボール、1本編み針のセット商品。

本体がステンレス製のため壊れにくく頑丈です。スライド定規で好きなサイズやスタイル、長さなどで調整可能です。長さは4㎝から13㎝まで調節できます。

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格

| タイプ | - |

|---|---|

| 材質 | ステンレス |

| 折りたたみ | - |

| 本体サイズ | - |

| 織り幅 | - |

| タイプ | - |

|---|---|

| 材質 | ステンレス |

| 折りたたみ | - |

| 本体サイズ | - |

| 織り幅 | - |

糸が布になる、織りのおもしろさを知る

ドイツ、ヘルムート・ミューラー社製のミニ織り機です。サイズはコンパクトな約28.5×19cm。織り幅は約16.5cmまで織ることが可能。シンプルなつくりの織り機なので織りの仕組みがわかりやすく、初心者の人やお子さんでも、布の成り立ちを理解しながら楽しむことができるでしょう。

材質は木製で、ナチュラルな雰囲気もポイント。価格も手ごろなので気軽にはじめられるのもいいですね。

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格

| タイプ | オープンリード |

|---|---|

| 材質 | 木製 |

| 折りたたみ | × |

| 本体サイズ | 28.5×19cm |

| 織り幅 | 約16.5cm |

| タイプ | オープンリード |

|---|---|

| 材質 | 木製 |

| 折りたたみ | × |

| 本体サイズ | 28.5×19cm |

| 織り幅 | 約16.5cm |

A4サイズよりコンパクトな卓上型

A4サイズより小さい卓上型の手織り機です。プラスチック製ですが、つくりはしっかりしていて扱いやすい機種です。織り機の構造には綜絖があり、よこ糸を整えるクシもついていて、たて糸が上下に開いてよこ糸を通す織り機の仕組みも学べます。織り機としては手ごろな価格なのもうれしいですね。

説明書がついているため、大人がたて糸張りを手伝ってあげれば、子どもでもひとりでスイスイと作れます。大人なら手織り機の入門機という位置づけで楽しむといいでしょう。

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格

| タイプ | ー |

|---|---|

| 材質 | プラスチック |

| 折りたたみ | ー |

| 本体サイズ | 27×19×6.5cm |

| 織り幅 | 約15×30cm |

| タイプ | ー |

|---|---|

| 材質 | プラスチック |

| 折りたたみ | ー |

| 本体サイズ | 27×19×6.5cm |

| 織り幅 | 約15×30cm |

子どもも初心者の大人もカンタンにできる

幅19.5×奥行29.5×高さ2.5cmのコンパクトな卓上織り機。綜絖があるので、たて糸の開口ができ、よこ糸を通しやすいので織りの作業がスイスイとはかどります。

本体は枠でなく面でできているので、耐久性もバツグンです。取り扱い説明書のほかに、織り技法ミニブックも付属。親子で楽しみながら手織りの時間を過ごすのにもぴったりです。

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格

| タイプ | - |

|---|---|

| 材質 | - |

| 折りたたみ | - |

| 本体サイズ | 19.5×29.5×2.5cm |

| 織り幅 | 最大幅約17x長さ約27cm |

| タイプ | - |

|---|---|

| 材質 | - |

| 折りたたみ | - |

| 本体サイズ | 19.5×29.5×2.5cm |

| 織り幅 | 最大幅約17x長さ約27cm |

さまざまなバンドが織れる専用機

世界の民族衣装などを見ていると、さまざまな手織のベルトを身につけている姿を見ることがありますよね。このインクルルームはそんなベルトや帯状のひもを作ることができる、専用機です。

ニュージーランドの白木を使用した本体サイズは、ペッグを含めておよそ横64cm×高さ30cm×奥行き約13cm。たて糸の長さは最長3.5m、横幅は10cmです。普通の手織り機のあとは、こんな機種にもぜひチャレンジしてみてください。

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格

| タイプ | - |

|---|---|

| 材質 | 木製 |

| 折りたたみ | - |

| 本体サイズ | 64×30×13cm |

| 織り幅 | 10cm |

| タイプ | - |

|---|---|

| 材質 | 木製 |

| 折りたたみ | - |

| 本体サイズ | 64×30×13cm |

| 織り幅 | 10cm |

見た目もかっこいい、憧れの織り機

ニュージーランド、アッシュフォード社の組み立てキット式の手織り機、クローズドリードタイプです。組み立て式なので、収納は梱包時の箱のサイズ同様の約23cm×96cm×7cm。組み立てた後は横約71cm×奥行き約62cm×高さ約15cmとなります。

この商品一番の特徴は整経台機能がついていること。別売りの整経ペッグ(14本入り)を用意すれば、織り機裏面が整経台として使用可能。説明書として、日本語のブックレットも付属しています。

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格

| タイプ | クローズドリード |

|---|---|

| 材質 | - |

| 折りたたみ | 約23×96×7cm(梱包時) |

| 本体サイズ | 約71×62×15cm |

| 織り幅 | - |

| タイプ | クローズドリード |

|---|---|

| 材質 | - |

| 折りたたみ | 約23×96×7cm(梱包時) |

| 本体サイズ | 約71×62×15cm |

| 織り幅 | - |

折りたためて移動もラクラク

販売店ラ・メールが「生徒さんにとっても、先生にとっても、便利に使っていただける織り機を作りたい」と3年越しでアッシュフォード社と作り上げた、ラ・メールオリジナルの折りたたみ式手織り機。裏面は整経台として使え、14本の整経ペッグつきです。

本格派のクローズドリードタイプの手織り機が折りたためて移動もラクにできるので、レッスンに通う人にはうれしいですね。別売りで専用バッグもあります。

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格

| タイプ | クローズドリード |

|---|---|

| 材質 | - |

| 折りたたみ | 51×36×120cm(40cm機) |

| 本体サイズ | 51×60×120cm(40cm機) |

| 織り幅 | 40cmまたは60cm |

| タイプ | クローズドリード |

|---|---|

| 材質 | - |

| 折りたたみ | 51×36×120cm(40cm機) |

| 本体サイズ | 51×60×120cm(40cm機) |

| 織り幅 | 40cmまたは60cm |

子ども用手織り機でも大人も満足

ドイツ、ニック社製の子ども用玩具です。おもちゃと言えど、木製でつくりはしっかり。タペストリーやマフラーも作ることができ、大人でも充分手織りを楽しめます。

商品はすでにたて糸が張った状態で届くため、すぐに手織りをはじめられるのもポイント。糸張りの状態も目で確認することができ、一石二鳥です。カンタンな説明書がついていますが、わからないときは動画も参考にするといいですよ。

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格

| タイプ | - |

|---|---|

| 材質 | 木製 |

| 折りたたみ | - |

| 本体サイズ | 35×23cm |

| 織り幅 | - |

| タイプ | - |

|---|---|

| 材質 | 木製 |

| 折りたたみ | - |

| 本体サイズ | 35×23cm |

| 織り幅 | - |

手ごろな値段で楽しめる大きめサイズ

プラスチック製の本体は縦40cm×横34cm×高さ10cmのサイズ。幅22cmの布が織れる卓上手織り機です。付属品には2色の毛糸2玉もあり、すぐに自宅で織りものが楽しめます。糸の巻き方や織り方の説明書は、ホームページからも確認が可能です。

クローズドリードタイプなので、最初のたて糸張りは難しいかもしれません。小さなお子さんには補助が必要でしょう。そのためどちらかというと、手織りをはじめてみたいという大人向きと言える織り機です。

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格

| タイプ | - |

|---|---|

| 材質 | プラスチック製 |

| 折りたたみ | - |

| 本体サイズ | 40×34×10cm |

| 織り幅 | 22cm |

| タイプ | - |

|---|---|

| 材質 | プラスチック製 |

| 折りたたみ | - |

| 本体サイズ | 40×34×10cm |

| 織り幅 | 22cm |

ストールもマフラーもあれこれ織れる

織り幅60cmまで対応。ストールもマフラーも織れる、本格手織りファンの人でも満足できる手織り機です。白木の雰囲気も温もりがあっていいですね。織り機のサイズは幅71.5×奥行62×高さ13.5cm。重さは約2.9kgです。

クローズドリードタイプなので、平織りや二重織りなども楽しめます。初心者でもわかりやすいようにDVDがついていますが、完全にはじめてというよりは、何度か経験のある人に向いている織り機です。

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格

| タイプ | クローズドリード |

|---|---|

| 材質 | - |

| 折りたたみ | - |

| 本体サイズ | 71.5×62×13.5cm |

| 織り幅 | 60cm |

| タイプ | クローズドリード |

|---|---|

| 材質 | - |

| 折りたたみ | - |

| 本体サイズ | 71.5×62×13.5cm |

| 織り幅 | 60cm |

本格的な織物を楽しむ卓上型織り機

ニュージーランド原産のシルバービーチ材で作られた美しいテーブルルーム。組み立て式の卓上手織り機です。8枚綜絖と大きな織り機と変わらない装備で、手織りの創造性を広げてくれる本格的な機種です。

メーカーのホームページは日本語にも対応。さまざまな機種の使い方や作り方が紹介されていて、見るだけでも創作意欲が湧きます。そろそろ次のステップへと思っている経験者さんは、ぜひどうぞ。ただし組み立てには工具が必要なので、事前確認を忘れずに。

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格

| タイプ | - |

|---|---|

| 材質 | 木製 |

| 折りたたみ | - |

| 本体サイズ | - |

| 織り幅 | 40cm |

| タイプ | - |

|---|---|

| 材質 | 木製 |

| 折りたたみ | - |

| 本体サイズ | - |

| 織り幅 | 40cm |

「手織り機」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | タイプ | 材質 | 折りたたみ | 本体サイズ | 織り幅 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Clover(クロバー)『手織り機 咲きおり 60cm 40羽セット』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

手織りの醍醐味が味わえる機種 | オープンリード | 本体:木部/天然木 | × | 56×73×8.5cm | 40cm |

| PSKOOK『パラコード 編み機』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

ブレスレットなど小物づくりに最適 | - | ステンレス | - | - | - |

| HELMUT MUELLER(ヘルムート・ミューラー)『手おり 小』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

糸が布になる、織りのおもしろさを知る | オープンリード | 木製 | × | 28.5×19cm | 約16.5cm |

| アーテック『コンパクトはたおりき(037021)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

A4サイズよりコンパクトな卓上型 | ー | プラスチック | ー | 27×19×6.5cm | 約15×30cm |

| 横田『絵織亜PORTABLE』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

子どもも初心者の大人もカンタンにできる | - | - | - | 19.5×29.5×2.5cm | 最大幅約17x長さ約27cm |

| Ashford(アシュフォード)『インクルルーム』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

さまざまなバンドが織れる専用機 | - | 木製 | - | 64×30×13cm | 10cm |

| Ashford(アシュフォード)『リジッドヘドル』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

見た目もかっこいい、憧れの織り機 | クローズドリード | - | 約23×96×7cm(梱包時) | 約71×62×15cm | - |

| ラ・メール『ラ・メール ルーム』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月12日時点 での税込価格 |

折りたためて移動もラクラク | クローズドリード | - | 51×36×120cm(40cm機) | 51×60×120cm(40cm機) | 40cmまたは60cm |

| nic(ニック)『おりき イネス』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

子ども用手織り機でも大人も満足 | - | 木製 | - | 35×23cm | - |

| 大石天狗堂『卓上ており機』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

手ごろな値段で楽しめる大きめサイズ | - | プラスチック製 | - | 40×34×10cm | 22cm |

| ハマナカ『オリヴィエ 60(H602-001)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

ストールもマフラーもあれこれ織れる | クローズドリード | - | - | 71.5×62×13.5cm | 60cm |

| Ashford(アシュフォード)『多数枚綜絖卓上手織機』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月19日時点 での税込価格 |

本格的な織物を楽しむ卓上型織り機 | - | 木製 | - | - | 40cm |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 手織り機の売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での手織り機の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

さらに手織り機を便利にするアイテムもチェック

手織り機のなかには布を織るだけでなく、作業に役立つさまざまな機能がついたものがあります。どんなものがあるのか、手織り機とあわせて知っておきましょう。

たて糸の調節ができる「整経台」の機能がついたものも

手織り機には、別売りの整経ペッグ(棒)を手織り機の裏面に刺すことで、整経台の機能が使えるものもあります。

整経とは布を織るために必要なたて糸(経糸)の長さと順序と本数を整える工程のこと。織り上がりの模様を想定しながら、整経台に糸をかけていきます。

扱いやすくするならスタンドがおすすめ

手織り機を扱いやすくするなら、専用のスタンドもおすすめ。手織り機のサイズに合わせた専用スタンドがあり、織りやすいように角度がついています。また、両サイドには小物がおけるテーブルもついていて作業にとても便利です。

大きな手織り機などは家族が使うテーブルの上などに広げると、場所を取り不便なことも。作業しやすい場所にスタンドを設置して作品作りを楽しみましょう。

「組み合わせ筬綜絖キット」で太さの違う糸も

手織り機によっては、別売の「組み合わせ筬綜絖キット」を使うことで、太さの違うさまざまな種類のたて糸を通すことができます。この機能があれば、糸の組み合わせで凹凸のある表情豊かな布も制作可能。幅広く織ることができますよ。

織り機の仕組みと名称を知ろう

織り機を扱うにあたって、まずは仕組みや各部品の名称を知ることも必要です。それぞれの部品について、確認していきましょう。

昔話でお馴染み、足踏み式の「高織(たかばた)」

昔話の「つるの恩返し」で出てくるような、大きな足踏み式の織り機を見たことがあるでしょうか。あの織り機を、高織(たかばた・たかはた)と呼びます。足元にある角材のペダルを踏むことで、たて糸が上下に開き(開口:かいこう)、そこによこ糸を通す。この作業を繰り返していくことで織りが進み、1枚の布に仕上がっていきます。

複雑な織りは綜絖(そうこう)の枚数によって決まる

そしてたて糸を穴に通し、1目違いに上下に開く部品を綜絖(そうこう)、枠がついたものを綜絖枠と言います。この綜絖が多いほど複雑な織りができるようになるのです。

そのため、織り機が大きければ複雑なものが織れると思うかもしれませんが、織り機はそうではありません。この綜絖の枚数によって、どの程度複雑な織りができるのかが決まります。

糸や織り目を整える筬(おさ)

そしてもうひとつの部品が筬(おさ)と呼ばれるもの。髪の毛をとかすクシ状のものに枠をつけたもので、たて糸を通し、織物の幅やたて糸を整え、よこ糸を押さえて織り目を整えたり、密度を整えたりする道具です。

これら、綜絖と筬というふたつの部品が織り機のおもな道具。どの織り機にもこれらの役目をはたすものが使われています。

ミニ織り機からはじめよう

おもちゃでも楽しめるものから、本格的なものまで手織り機もいろいろある「手織り機」。はじめての人ならまずは無理をせず、リジッド機のオープンリードタイプやミニ織り機からはじめてみましょう。

自分で織ったコースターや花瓶敷、タペストリーなどがお部屋にあったら、暮らしが楽しくなりそうです!

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。