| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | キット内容 | カウント・打込目数 | できあがりサイズ | 後処理 | 対象レベル |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

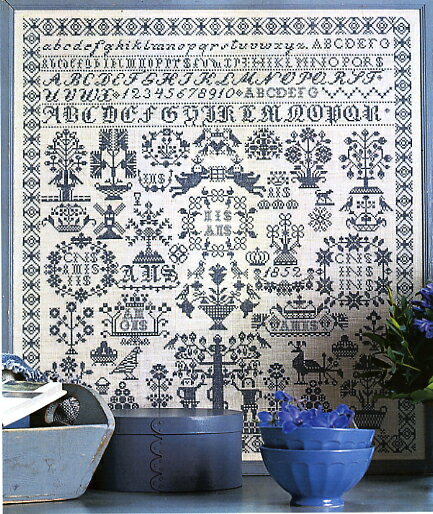

| ペルミン『1852年のサンプラー2』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格 |

1852年の大作と時間を過ごす楽しみ | 生地、DMC刺しゅう糸、針、図案、簡単な日本語説明書 | 28ct/11cm | 縦70×横62cm | 不要 | - |

| オリムパス製絲『ししゅうキット ストラップ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格 |

初心者でもチャレンジしやすい小型作品 | 25番ししゅう糸、ビニールキャンバス、ストラップ、ひも止め金具、クロス針、カラー図案付説明書 | - | 全長17cm | 不要 | 初心者向け |

| ディメンジョンズ『European Bistro』 |

|

※各社通販サイトの 2024年9月21日時点 での税込価格 |

難易度高めの輸入品でも日本語の説明書つきで安心 | 布・図案(カラーチャート)・糸・針 | - | 縦27×横40cm | 不要 | 中〜上級者向け |

| レッドゲートステッチェリー『バンブーペンダントキット ティアドロップ・幾何学模様 ブルー&オレンジ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格 |

布に刺さないクロスステッチ!? | バンブーペンダント、ネックレスコード、刺繍針、刺繍糸、図案、簡単な日本語説明書 | - | 縦5.0×横4.1×厚さ0.27cm | 不要 | 初心者向け |

| オリムパス製絲『スティッチ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年9月21日時点 での税込価格 |

完成後にすぐ飾れる木製フープつき | 25番ししゅう糸、No.8300布、おしゃれフープ、クロス針、プリントネーム、カラー図案付説明書 | 13ct/1インチ・約52目/10cm | 額内径:15.5cm | 不要 | 初〜中級者向け |

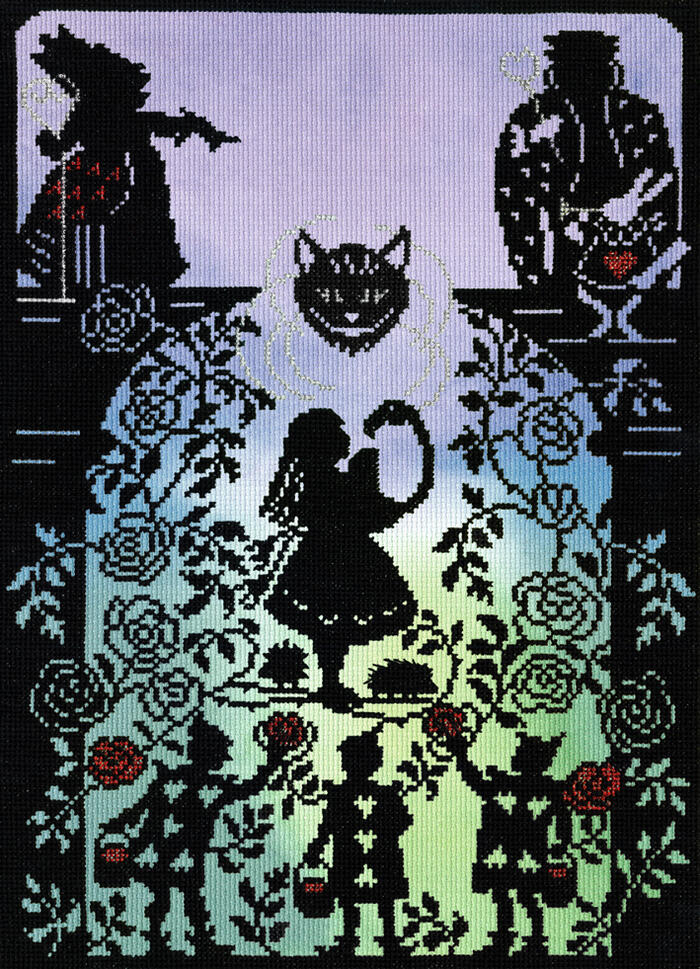

| ボシースレッズ『Painting The Roses Red』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格 |

グラデーションが美しい不思議の国のアリスモチーフ | Zweigartアイーダ、黒本鎖綿、銀と赤のメタリック糸、針、詳細図案、英文説明書 | 14ct/1インチ、55目/10cm | 縦36×横26cm | 不要 | - |

| デザインワークス『Castle in the Clearing』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格 |

上級者はチャレンジしたい絵画のような美しさ | 刺繍糸、刺繍布 、アイーダ、針、英文の説明書 | 14ct/1インチ | 縦35.6×横45.7cm | 不要 | 上級者向け |

| ル・ボヌール・デ・ダム『Marque-page Anémone』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格 |

はじめてでもできる色数が少なく単純な模様 | 刺繍布、刺繍糸、針、図案、キータッセル、簡単な日本語説明書 | - | 縦20×横5cm | 必要(タッセルの縫いつけ) | 中級者向け |

| ヘブンアンドアースデザインズ『Teddy Bear Tree』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格 |

カウントのこまかい繊細な絵柄が魅力的 | 図案1点(布・針・糸なし) | 25ct/1インチ | 縦32.6×横24.2cm | 不要 | 上級者向け |

| オリムパス製絲『アネモネのポーチ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格 |

図案どおりに刺すだけで華やかなポーチに | 25番刺繍糸、半仕立済ファスナー付ポーチ、クロス針、カラー図案付説明書 | 13ct/1インチ、52目/10cm | 縦10×横14.5×マチ3cm | 必要(ファスナーなど) | 初心者〜上級者向け |

クロスステッチキットの選び方 初心者でも気軽に刺繍が楽しめる

刺しゅうの技法のひとつであるクロスステッチ。四角いマス目に対し、バツを描くように糸をとおして模様を作っていく方法で、初心者でも取り組みやすいのが特徴です。

クロスステッチキットには、作品作りに必要な図案や刺しゅう糸などがセットになっているタイプが多くなっています。絵柄や作品のサイズによっては難易度が変わってきますので、よく理解して選ぶことがとても重要。ここではクロスステッチキットの選び方を解説していきますので、参考にしてみてください。

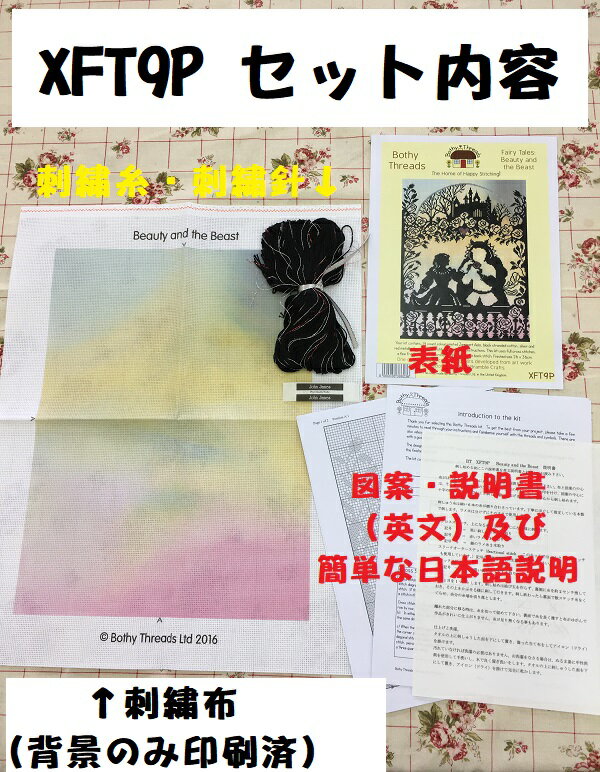

【1】必ずキット内容をチェックしよう!

まずは、キットに入っているセット内容を事前に確認するようにしましょう。刺しゅう糸から、針、図案、布など一式がセットになっているものであれば、初心者でもすぐに始めることが可能。

ポーチ作りなどの場合は、仕上げのファスナーが含まれているかもチェックしましょう。材料がそろっていないタイプを選ぶと、後で購入の手間が増えますので注意してください。

【2】初心者はチャレンジしやすいキットを選ぼう!

はじめてクロスステッチキットに挑戦する方が気になるのは、やはり難易度ですよね。いきなり大きな作品や難しい図案のものを購入してしまうと、途中で投げ出してしまう可能性もあります。

まずは初心者でも完成させやすいキットを選ぶことが重要。マス目のサイズや使用する色など、いくつかチェックポイントをまとめましたので比較して選んでみましょう。

マス目が大きいものなら不器用な人も挑戦しやすい

クロスステッチキットには、「16ct」や「18ct」などの表記が記載されているのが特徴。「ct」は「カウント」と読み、1インチ(2.54cm)のなかにマス目がいくつあるかをあらわしています。つまり、「16ct」は1インチで16個のマス目があるということ。カウント数が小さいほど、難易度も下がります。

日本ではカウントではなく、「打込目数」として表記しているところも。カウントと意味合いは同じですが、こちらは1インチではなく、10cmのなかにいくつマス目があるかをあらわすもので、「30目/10cm」などのように記載されています。わかりやすいよう、カウントと打込目数を並べて表記していることもありますよ。

マス目がこまかくなるほど、繊細で絵画のような作品に。11~14ct、もしくは16ctのものが多いですが、25ctなどになってくるとマス目が非常にこまかく上級者向けになります。

色数が少ないものなら簡単に作れる

初心者向けには色数の少ないシンプルなデザインのものがおすすめです。そして、慣れてきたらグラデーションのような1マスごとに色が変わっていく難易度の高いものに挑戦していくとよいでしょう。

サイズが小さいほど早く完成できる!

手軽に作品作りをしたい方は、完成サイズにも注目してみましょう。ストラップやブローチなどの比較的サイズが小さいものは、縫う部分が少ないので早く完成させることが可能。初心者でも数時間で完成できますよ。

はじめてチャレンジする方は、手のひらサイズの小物などから始めてみるといいでしょう。

図案が印刷されていれば失敗する心配なし!

クロスステッチでは、図案をみながら布に刺していくのが通常。しかしマス目は小さいので、どうしてもマス目の数え間違いや、異なる色で刺してしまうなどの失敗が起こります。

絶対に失敗したくない方や、マス目を数えるのが面倒な方には、布にあらかじめ図案が印刷されているものがぴったり。初心者だけでなく、複雑な絵柄に挑戦したい上級者も、図案印刷済みのタイプを検討してみましょう。

【3】上級者は海外からの輸入キットにも注目しよう

より難しい図柄にチャレンジしたい方は、海外の輸入作品にも目を向けてみましょう。絵画をモチーフにした壮大な作品も多く、完成後はインテリアにもなります。

輸入もので気になるのは、説明書が外国語であることですが、ある程度クロスステッチの制作経験がある方なら、図案をみて完成させることも可能。日本製のものとは色使いやデザインのタッチも変わってきますので、違った雰囲気の作品を作りたい方はチェックしてみてください。

【4】後処理不要のキットならすぐに使用できる

ポーチなどの場合、クロスステッチが完成したあとにファスナーを縫い合わせるといった作業が生じます。仕立て作業に慣れていない方や裁縫が苦手な方にとっては少し面倒に感じますよね。そんな方には最後の仕立てが不要なものもあります。

具体的なものとしては、布端の処理が施されていてすぐに専用の額縁に入れて飾れるもの、ポーチのファスナーがあらかじめ縫い合わされている、半仕立て済みのものなどです。簡単に仕上げたい方はぜひ利用してみてくださいね。

初心者なら布のマス目が大きくてシンプルなデザインのものがおすすめ 雑貨アーティストよりアドバイス

クロスステッチはその名のごとく、バツをつなげて模様にしていくだけなので、初心者でも始めやすいのが魅力。布のマス目が大きく、シンプルなデザインが初心者におすすめです。マス目のことについては記事でご紹介していますが、最近ではネットショップの商品情報に載っていないことも。そんなときは「初心者向け」や「中・上級者向け」とレベルが記載されているので、それを参考にしながら選んでみてください。

クロスステッチキットおすすめ10選 ディズニーやおしゃれな輸入ものなど

ここからは、雑貨アーティストの上島佳代子さんと編集部で選んだ、おすすめのクロスステッチキットをご紹介します。

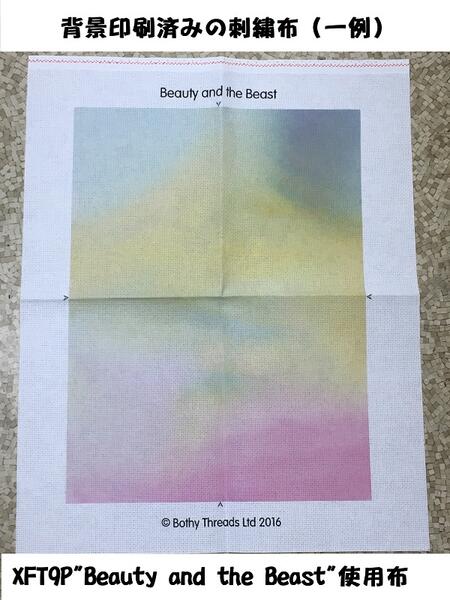

1852年の大作と時間を過ごす楽しみ

デンマークのPermin社によるクロスステッチキットです。デザインは1852年のサンプラーで、アルファベットや動植物がクロスステッチならではの素朴なタッチで描かれています。

アンティーク好きならたまらないデザイン。1色使いなので、さまざまなモチーフをシンプルに楽しみながら刺繍できそうですね。輸入取り寄せ商品のため、注文から1〜2カ月かかることもありますので注意してください。

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格

| キット内容 | 生地、DMC刺しゅう糸、針、図案、簡単な日本語説明書 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | 28ct/11cm |

| できあがりサイズ | 縦70×横62cm |

| 後処理 | 不要 |

| 対象レベル | - |

| キット内容 | 生地、DMC刺しゅう糸、針、図案、簡単な日本語説明書 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | 28ct/11cm |

| できあがりサイズ | 縦70×横62cm |

| 後処理 | 不要 |

| 対象レベル | - |

初心者でもチャレンジしやすい小型作品

北欧柄の模様がかわいらしいストラップが作れるキット。色数が少ないので初心者でも取り組みやすい絵柄です。模様が単色ではっきりとしているので、糸をマス目ごとに替える必要がなく短時間で完成できるのもうれしいところ。

はじめてクロスステッチに挑戦する方や、まずは手早く完成できる作品から始めたいという方は検討してみましょう。

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格

| キット内容 | 25番ししゅう糸、ビニールキャンバス、ストラップ、ひも止め金具、クロス針、カラー図案付説明書 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | - |

| できあがりサイズ | 全長17cm |

| 後処理 | 不要 |

| 対象レベル | 初心者向け |

| キット内容 | 25番ししゅう糸、ビニールキャンバス、ストラップ、ひも止め金具、クロス針、カラー図案付説明書 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | - |

| できあがりサイズ | 全長17cm |

| 後処理 | 不要 |

| 対象レベル | 初心者向け |

難易度高めの輸入品でも日本語の説明書つきで安心

アメリカの刺しゅうキットメーカーであるディメンジョンズのクロスステッチキット。絵画のようなこまかい模様で難易度は高めですが、図案は日本語の説明書つきなのですぐに始めることができます。

より難しい作品にチャレンジしたい上級者は必見! できあがった後はインテリアとしても活用できますよ。時間はかかりますが、完成後は達成感を得られるでしょう。

※各社通販サイトの 2024年9月21日時点 での税込価格

| キット内容 | 布・図案(カラーチャート)・糸・針 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | - |

| できあがりサイズ | 縦27×横40cm |

| 後処理 | 不要 |

| 対象レベル | 中〜上級者向け |

| キット内容 | 布・図案(カラーチャート)・糸・針 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | - |

| できあがりサイズ | 縦27×横40cm |

| 後処理 | 不要 |

| 対象レベル | 中〜上級者向け |

布に刺さないクロスステッチ!?

クロスステッチを楽しむなら、こんな作品も! ベースのバンブー(竹)に穴を開け、そこにクロスステッチの要領で刺しゅうを施し、ペンダントに仕上げるキットです。

アメリカより上陸した、スーザン・フィッツジェラルドさんのデザインによるもの。作品に仕上げる材料も道具もすべてそろっていて、刺しゅうが終わったらすぐにペンダントにできます。

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格

| キット内容 | バンブーペンダント、ネックレスコード、刺繍針、刺繍糸、図案、簡単な日本語説明書 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | - |

| できあがりサイズ | 縦5.0×横4.1×厚さ0.27cm |

| 後処理 | 不要 |

| 対象レベル | 初心者向け |

| キット内容 | バンブーペンダント、ネックレスコード、刺繍針、刺繍糸、図案、簡単な日本語説明書 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | - |

| できあがりサイズ | 縦5.0×横4.1×厚さ0.27cm |

| 後処理 | 不要 |

| 対象レベル | 初心者向け |

完成後にすぐ飾れる木製フープつき

ディズニーのキャラクターがかわいらしさ満点! 壁にかけられる金具がついた木製のフープがセットになっています。額縁を購入することなく、完成後すぐにお部屋に飾ることができるので便利。

手軽にクロスステッチに取り組みたい方に。ディズニー好きの方なら、完成までモチベーションを維持しながら取り組めるでしょう。

※各社通販サイトの 2024年9月21日時点 での税込価格

| キット内容 | 25番ししゅう糸、No.8300布、おしゃれフープ、クロス針、プリントネーム、カラー図案付説明書 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | 13ct/1インチ・約52目/10cm |

| できあがりサイズ | 額内径:15.5cm |

| 後処理 | 不要 |

| 対象レベル | 初〜中級者向け |

| キット内容 | 25番ししゅう糸、No.8300布、おしゃれフープ、クロス針、プリントネーム、カラー図案付説明書 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | 13ct/1インチ・約52目/10cm |

| できあがりサイズ | 額内径:15.5cm |

| 後処理 | 不要 |

| 対象レベル | 初〜中級者向け |

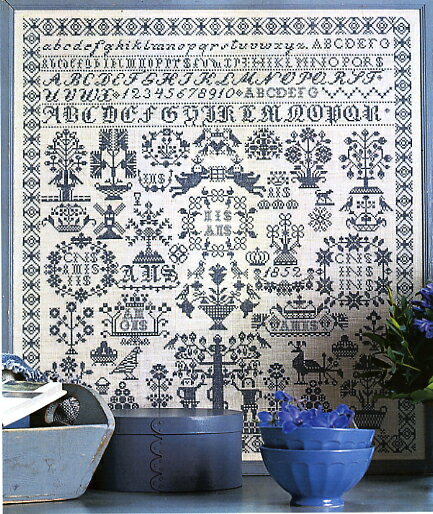

グラデーションが美しい不思議の国のアリスモチーフ

シックなブラックステッチに、背景のグラデーションが印象的。シンプルながらも存在感のある作品です。輸入キットなので英文の説明書になりますが、日本語の解説がついていて安心。

『不思議の国のアリス』が好きな方にチャレンジしていただきたいキット。輸入作品ならではの独特なタッチで、部屋に飾ればお客さまからも注目を浴びるでしょう。

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格

| キット内容 | Zweigartアイーダ、黒本鎖綿、銀と赤のメタリック糸、針、詳細図案、英文説明書 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | 14ct/1インチ、55目/10cm |

| できあがりサイズ | 縦36×横26cm |

| 後処理 | 不要 |

| 対象レベル | - |

| キット内容 | Zweigartアイーダ、黒本鎖綿、銀と赤のメタリック糸、針、詳細図案、英文説明書 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | 14ct/1インチ、55目/10cm |

| できあがりサイズ | 縦36×横26cm |

| 後処理 | 不要 |

| 対象レベル | - |

上級者はチャレンジしたい絵画のような美しさ

まるで絵画のような壮大で繊細な絵柄が魅力的。14ctでマス目は標準的ですが、色数がかなり多いので上級者向けのキットといえるでしょう。

時間をかけてクロスステッチの大作を作ってみたいという方に、ぜひ挑戦していただきたいキット。額縁はセットになっていないので、好みのデザインのものを購入すれば、インテリアの統一を図ることができますよ。

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格

| キット内容 | 刺繍糸、刺繍布 、アイーダ、針、英文の説明書 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | 14ct/1インチ |

| できあがりサイズ | 縦35.6×横45.7cm |

| 後処理 | 不要 |

| 対象レベル | 上級者向け |

| キット内容 | 刺繍糸、刺繍布 、アイーダ、針、英文の説明書 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | 14ct/1インチ |

| できあがりサイズ | 縦35.6×横45.7cm |

| 後処理 | 不要 |

| 対象レベル | 上級者向け |

はじめてでもできる色数が少なく単純な模様

シンプルな模様がかわいらしいブックマークが作れます。色数が少なめなので、頻繁に糸を替える必要がなく手軽にチャレンジできるキット。初心者はもちろん、ちょっとした時間でクロスステッチの作品を作りたい方に向いています。

布端は処理されていますが、完成にはタッセルの縫いつけが必要になります。ミシンを使う後処理は難しいけれど、少しの仕立てなら構わないという方にはうってつけでしょう。

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格

| キット内容 | 刺繍布、刺繍糸、針、図案、キータッセル、簡単な日本語説明書 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | - |

| できあがりサイズ | 縦20×横5cm |

| 後処理 | 必要(タッセルの縫いつけ) |

| 対象レベル | 中級者向け |

| キット内容 | 刺繍布、刺繍糸、針、図案、キータッセル、簡単な日本語説明書 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | - |

| できあがりサイズ | 縦20×横5cm |

| 後処理 | 必要(タッセルの縫いつけ) |

| 対象レベル | 中級者向け |

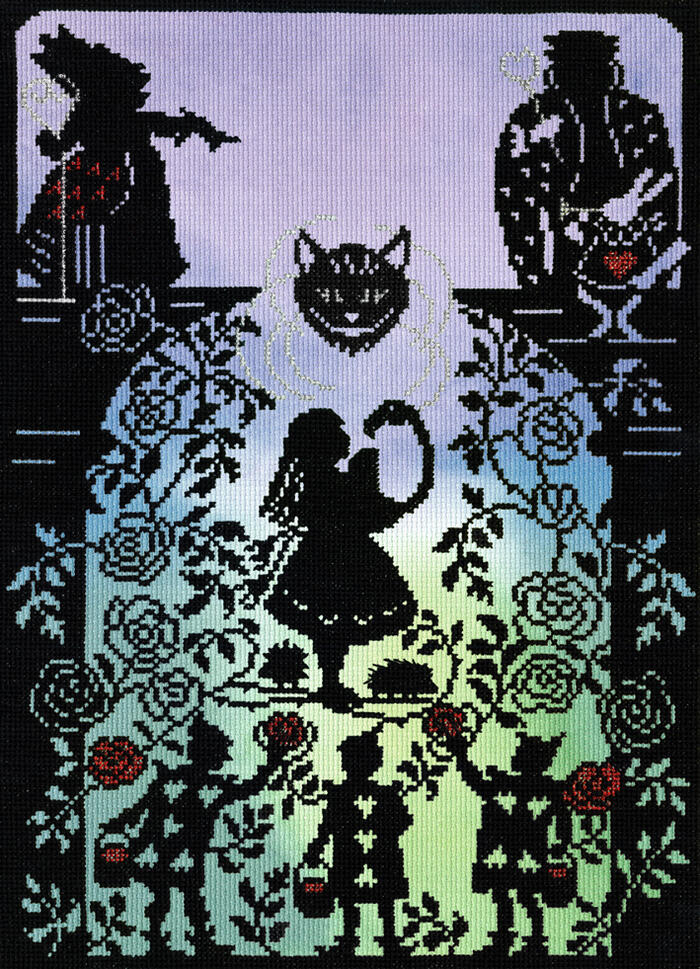

カウントのこまかい繊細な絵柄が魅力的

クリスマスツリーに飾られたテディベアがラブリーな輸入キット。マス目が25ctと大変こまかいため、グラデーションや繊細な模様がじゅうぶんに表現でき、完成後はまるで絵画のような見た目になります。

色数も多いので上級者向けの作品。ワンランク上の作品作りをしたい方や、根気強く取り組みたい方は挑戦してみましょう。

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格

| キット内容 | 図案1点(布・針・糸なし) |

|---|---|

| カウント・打込目数 | 25ct/1インチ |

| できあがりサイズ | 縦32.6×横24.2cm |

| 後処理 | 不要 |

| 対象レベル | 上級者向け |

| キット内容 | 図案1点(布・針・糸なし) |

|---|---|

| カウント・打込目数 | 25ct/1インチ |

| できあがりサイズ | 縦32.6×横24.2cm |

| 後処理 | 不要 |

| 対象レベル | 上級者向け |

図案どおりに刺すだけで華やかなポーチに

美しいアネモネの模様がステキなポーチを作ることができます。色数が少なく、クロスステッチを施す範囲も広くないので、図案を見ながら刺していけばカンタンに花模様が完成するでしょう。

ファスナーがあらかじめ縫い合わせられているので、最後はポーチの脇と底を縫うだけ。ファスナーをつけるのは難しいけれど、少し後処理も経験したいという方に向いているキットです。

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格

| キット内容 | 25番刺繍糸、半仕立済ファスナー付ポーチ、クロス針、カラー図案付説明書 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | 13ct/1インチ、52目/10cm |

| できあがりサイズ | 縦10×横14.5×マチ3cm |

| 後処理 | 必要(ファスナーなど) |

| 対象レベル | 初心者〜上級者向け |

| キット内容 | 25番刺繍糸、半仕立済ファスナー付ポーチ、クロス針、カラー図案付説明書 |

|---|---|

| カウント・打込目数 | 13ct/1インチ、52目/10cm |

| できあがりサイズ | 縦10×横14.5×マチ3cm |

| 後処理 | 必要(ファスナーなど) |

| 対象レベル | 初心者〜上級者向け |

おすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | キット内容 | カウント・打込目数 | できあがりサイズ | 後処理 | 対象レベル |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ペルミン『1852年のサンプラー2』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格 |

1852年の大作と時間を過ごす楽しみ | 生地、DMC刺しゅう糸、針、図案、簡単な日本語説明書 | 28ct/11cm | 縦70×横62cm | 不要 | - |

| オリムパス製絲『ししゅうキット ストラップ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格 |

初心者でもチャレンジしやすい小型作品 | 25番ししゅう糸、ビニールキャンバス、ストラップ、ひも止め金具、クロス針、カラー図案付説明書 | - | 全長17cm | 不要 | 初心者向け |

| ディメンジョンズ『European Bistro』 |

|

※各社通販サイトの 2024年9月21日時点 での税込価格 |

難易度高めの輸入品でも日本語の説明書つきで安心 | 布・図案(カラーチャート)・糸・針 | - | 縦27×横40cm | 不要 | 中〜上級者向け |

| レッドゲートステッチェリー『バンブーペンダントキット ティアドロップ・幾何学模様 ブルー&オレンジ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格 |

布に刺さないクロスステッチ!? | バンブーペンダント、ネックレスコード、刺繍針、刺繍糸、図案、簡単な日本語説明書 | - | 縦5.0×横4.1×厚さ0.27cm | 不要 | 初心者向け |

| オリムパス製絲『スティッチ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年9月21日時点 での税込価格 |

完成後にすぐ飾れる木製フープつき | 25番ししゅう糸、No.8300布、おしゃれフープ、クロス針、プリントネーム、カラー図案付説明書 | 13ct/1インチ・約52目/10cm | 額内径:15.5cm | 不要 | 初〜中級者向け |

| ボシースレッズ『Painting The Roses Red』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格 |

グラデーションが美しい不思議の国のアリスモチーフ | Zweigartアイーダ、黒本鎖綿、銀と赤のメタリック糸、針、詳細図案、英文説明書 | 14ct/1インチ、55目/10cm | 縦36×横26cm | 不要 | - |

| デザインワークス『Castle in the Clearing』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格 |

上級者はチャレンジしたい絵画のような美しさ | 刺繍糸、刺繍布 、アイーダ、針、英文の説明書 | 14ct/1インチ | 縦35.6×横45.7cm | 不要 | 上級者向け |

| ル・ボヌール・デ・ダム『Marque-page Anémone』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格 |

はじめてでもできる色数が少なく単純な模様 | 刺繍布、刺繍糸、針、図案、キータッセル、簡単な日本語説明書 | - | 縦20×横5cm | 必要(タッセルの縫いつけ) | 中級者向け |

| ヘブンアンドアースデザインズ『Teddy Bear Tree』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格 |

カウントのこまかい繊細な絵柄が魅力的 | 図案1点(布・針・糸なし) | 25ct/1インチ | 縦32.6×横24.2cm | 不要 | 上級者向け |

| オリムパス製絲『アネモネのポーチ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年09月19日時点 での税込価格 |

図案どおりに刺すだけで華やかなポーチに | 25番刺繍糸、半仕立済ファスナー付ポーチ、クロス針、カラー図案付説明書 | 13ct/1インチ、52目/10cm | 縦10×横14.5×マチ3cm | 必要(ファスナーなど) | 初心者〜上級者向け |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする クロスステッチキットの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのクロスステッチキットの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

【関連記事】そのほかの手芸アイテムはこちらから

レベルに合わせたクロスステッチキットを選ぼう

クロスステッチキットのおすすめ13商品と、番外編としてクロスステッチもできる刺しゅうキットを1商品ご紹介しました。

自分に向いているクロスステッチキットを見つけるポイントは、自分の技術に合わせて作品の難易度を見きわめること。サイズや色数などに着目して選んでいくと、途中であきらめることなく作品を完成させることができるようになります。自分のレベルに合わせたクロスステッチキットを選んで楽しく制作してみてくださいね。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。