| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 駆動タイプ | 機能タイプ | 付属ダイス | 出力 | 重量 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| WEIMALL(ウェイモール)『手動油圧式パンチャー(A27A)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

1万円以内で手に入る高コスパアイテム! | 油圧式手動タイプ | ホースタイプ | φ51、φ39、φ32、φ26、φ20、φ16 | - | 約13kg |

| MARVEL(マーベル)『油圧フリーパンチ(MOP-1C)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

作業性を高めたポンプ一体型パンチャー | 油圧式手動タイプ | ハンディタイプ | 直径19・25・31・39・51mm | 73kN | 2.6kg |

| 亀倉精機『油圧式 手動パンチャー(HP-3B)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

奥まった場所に使いやすいロング設計のホースタイプ | 油圧式手動タイプ | ホースタイプ | 直径・22・27.3・33.8・42.8・49.1・60.2mm | 88.2kN | 4.5kg |

| 西田製作所『油圧ノッチングパンチ(NC-TP5032S)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

ノッチング加工もできる多機能パンチャー | 油圧式手動タイプ | ノッチングタイプ | 直径4.5・5.5・6.5・9・11mm 、角19横切、角30隅切 | 65kN | 2.4kg |

| CACTUS(カクタス)『カクタスパンチ SKP-4型 油圧式鋼板穴あけ機』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

操作性にすぐれた軽量小型のホースタイプ | 油圧式手動タイプ | ホースタイプ | - | 78kN | 1.3kg(カプラー含む) |

| Ogura(オグラ)『電動油圧式パンチャー(HPC-N209W)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

軽量かつ強力な高性能パンチャー | 油圧式電動タイプ | ハンディタイプ | 直径14mm | - | 11.3kg |

| IKURATOOLS(育良精機)『ミニパンチャー(IS-14MPS)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

故障を防ぐ過負荷防止機構つき | 油圧式電動タイプ | ハンディタイプ | - | 147kN | 6.6kg |

| IKK『DIAMOND 油圧パンチャー(EP-1506S)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

360度回転ヘッド&4WAYハンドルで自由自在 | 油圧式電動タイプ | バリアフリータイプ | 直径11mm | 98kN | 7kg |

| IKURATOOLS(育良精機)『コードレスバリアフリーパンチャー(ISK-BP20LF)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

ストレスフリーでスピーディーな作業を実現 | 油圧式電動タイプ | バリアフリータイプ | - | - | 12.8kg(バッテリーパック含む) |

| IKK『DIAMOND コードレスパンチャー(EPC-1525BLH)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

1チャージ450回の穴あけが可能なパワフルモデル | 油圧式電動タイプ | コードレスタイプ | 直径11mm | - | 6.2kg(バッテリーを含む) |

パンチャーとは

厚い金属に穴を開けたいときに便利な道具がパンチャーです。ほかにも穴を開ける道具としてドリルなどもありますが、パンチャーは穴あけパンチを強力にしたような構造になっているため、短時間で効率よく金属に穴を開けることができます。

おもに業者向けのものが多かったパンチャーですが、最近では一般の方でも手を出しやすいお手頃な価格の商品も続々と登場しています。

さまざまな種類があるので、選び方のポイントをしっかりと確認してから購入しましょう。

パンチャーの選び方

それでは、パンチャーの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の5つ。

【1】油圧の有無

【2】手動か、電動か

【3】タイプ

【4】電源の種類

【5】穴あけ可能な穴径と厚み

上記の5つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】油圧の有無をチェック

パンチャーには油圧を使ったタイプのものと、油圧を使用せすバネの力で穴を開けるタイプの大きく2種類があります。このうち一般の方でもかんたんに作業ができる、おすすめのタイプは油圧式のパンチャーです。油圧の力を使うので、力を入れる必要もなく、ハイパワーで手早く穴をあけることができます。時間を取らないので、作業効率がいい点もポイントです。

いっぽう、バネの力で穴を開けるタイプのものは、厚い金属板に穴を開ける際には力を入れる必要があるので腕に負担がかかる点が難点です。薄いものにのみ使用するという場合はこちらのタイプでも問題ありませんが、ここでは油圧式についてご紹介します。

【2】手動か、電動か、チェック

油圧式のパンチャーは、手動式と電動式の2つのタイプがあります。それぞれの特徴をチェックして、作業内容に適したものを選びましょう。

▼「手動式」大きな穴も開けられる

パンチャーにはダイスという付属品がついていますが、その大きさにより、開けられる穴のサイズが異なります。手動油圧式のパンチャーは、直径50mmを超える比較的大きな穴を開けられるダイスが入っているのが特徴。大きな穴を開けたいという場合は手動式を選ぶのがおすすめです。

手動タイプでも油圧式パンチャーはもちろん力を入れる必要がありません。手に入れやすいお手ごろな価格も魅力です。

▼「電動式」厚い鉄板にも使用できる

電動油圧式パンチャーは一定の大きさの穴しか開けられないものが多く、直径20mmくらいまでのダイスしか入っていません。大きめの穴をあけたい場合には不向きですが、手動式に比べ強力なパワーがあるので、厚い鉄板でもらくらく作業ができるのがメリットです。

電動式にはさらに、単動式と複動式の2種類があります。単動式は穴を打ち抜くときにだけに油圧を使用し、複動式は打ち抜き・打ち上げのどちらにも油圧を使います。複動式なら、厚い鉄板などに使用する際に刃が戻らないという場合にも、油圧の力でかんたんに戻すことができます。

【3】タイプをチェック

油圧式のパンチャーには手動・電動を問わず、さまざまなタイプがあります。おもな3つをみていきましょう。

▼「ホースタイプ」狭い場所にも使いやすい

ホースタイプは手動油圧式パンチャーにあるタイプです。ハンドルとダイスのついたヘッド部分がホースと繋がっており、ヘッド部分を伸ばすことができるので狭い場所の作業にも便利に活用できます。

電気設備工事や配管工事などの狭いところによく使われるタイプです。手ごろに手に入る機種もあるので、DIYに活用したい方にもおすすめ。

▼「バリアフリータイプ」ヘッド部分の可動域が広い

低い位置に固定されたものに穴を開ける場合や、下からしか穴を開けることができない場合は、ヘッド部分を自由自在に動かすことのできるバリアフリータイプがおすすめ。こちらは手動式・電動式のどちらにもあります。

ヘッド部分が固定されていないので、可動域が広く使いやすいのが特徴。90~360度まで、商品によって稼動範囲が異なります。とくに、本体が大きい電動油圧式を狭い場所に使用する際は、バリアフリータイプでないと作業が困難です。用途に合わせてチェックしましょう。

▼「ノッチングタイプ」切り欠き加工ができる

金属板を一部分だけ開いた状態で抜けるのがノッチングタイプのパンチャーです。一般的なパンチャーは、打ち抜いて穴を開けるのに対し、ノッチングタイプは一部分を残した状態で抜くことができます。

こちらは手動式・電動式のどちらにもあるタイプです。ただし、電動式のノッチングタイプはお値段が張るのが難点。たまにしか使わないという方は手動式もチェックしてみましょう。

【4】電源の種類をチェック

電源式のパンチャーの電源には、AC電源式と充電式があります。自分の使いたい用途に合わせて、それぞれの特徴を参考にしてくださいね。

【AC電源式】すぐに使える

電源を繋いですぐに使える、AC電源式の電源油圧パンチャーです。充電式とは違い、コンセントさえあれば使いたい時にすぐに使うことが可能です。電圧が安定することも強みです。

【充電式】場所を選ばず使える

充電してどこでも使えるのが充電式のパンチャーです。バッテリーの種類でパワーも変わってきますが、電源がない場所で使えるのが最大の特徴です。充電しておけば場所に関係なく使えます。

【5】穴あけ可能な穴径と厚みをチェック

パンチャーに付属するダイスのサイズによって、穴を開けることのできる穴径が異なります。一般的に、サイズ別のダイスが5~6個付属しています。ついてくるダイスのサイズは各メーカーごとに多少異なる場合があるため、あらかじめ開けたい穴のサイズを確認し、そのサイズが含まれているかチェックしておくと安心です。

また、ダイスはサイズだけでなく形状にも種類があります。丸型や、四角穴など、オーソドックスなものから特殊なものまであるので、こちらも合わせて確認してみてください。

さらに、穴あけできる厚みにも注意しましょう。素材により硬さが異なり、多くのメーカーはSS400(一般構造用圧延鋼材)を基準としています。SS400よりも硬いステンレスを使用している場合は、穴あけ可能な厚みが薄くなるので気をつけましょう。

エキスパートのアドバイス

素材の厚みなど考えてより自分にあったものを

パンチャーは金属のスピーディーな穴あけをする工具で、電気工事など少し専門的な作業をする際に必要とされている工具です。

比較的値段も高いので、穴開けする素材の厚み、価格帯、手動、電動など、さまざまなタイプより、比較して自身にもっともあった道具を選ぶといいでしょう。

パンチャーおすすめ5選|手動式

まずは、手動式のおすすめ商品をご紹介いたします。ぜひ、参考にしてくださいね。

1万円以内で手に入る高コスパアイテム!

狭い場所にも使用しやすいホースタイプの手動油圧式パンチャー。力を入れることなく軽々きれいな打ち抜き作業が可能です。6種類のダイスが付属しており、幅広い穴のサイズに対応ができます。

これだけの機能が揃っていて1万円以内で手に入る、驚きのお手ごろプライス。ほかと比べても圧倒的にリーズナブルな高コスパアイテムです。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 駆動タイプ | 油圧式手動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | ホースタイプ |

| 付属ダイス | φ51、φ39、φ32、φ26、φ20、φ16 |

| 出力 | - |

| 重量 | 約13kg |

| 駆動タイプ | 油圧式手動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | ホースタイプ |

| 付属ダイス | φ51、φ39、φ32、φ26、φ20、φ16 |

| 出力 | - |

| 重量 | 約13kg |

作業性を高めたポンプ一体型パンチャー

だれでも扱いやすいハンディタイプの手動油圧式パンチャー。小型で軽量設計の女性にもおすすめのアイテムです。ポンプ一体型のホースレスなので、作業効率が向上し、手早くかんたんに穴あけをすることができます。

ヘッド部分は360度自由自在に回転します。ほかのものでは対応しにくい場所にもらくらくアプローチが可能。パネルやボックスなど幅広い鋼板の穴加工に使用できます。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 駆動タイプ | 油圧式手動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | ハンディタイプ |

| 付属ダイス | 直径19・25・31・39・51mm |

| 出力 | 73kN |

| 重量 | 2.6kg |

| 駆動タイプ | 油圧式手動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | ハンディタイプ |

| 付属ダイス | 直径19・25・31・39・51mm |

| 出力 | 73kN |

| 重量 | 2.6kg |

奥まった場所に使いやすいロング設計のホースタイプ

狭い場所にも使える手動油圧式パンチャー。長さ1mのロング設計ホースタイプなので、奥行きのある場所にもしっかり届きます。小型軽量で操作性にもすぐれた高性能な商品です。

サイズの異なる6種類の厚鋼電線管用ダイスが入っているので、パネル・ボックスの穴加工から、配線、配管の穴開けまで多種多様な用途に対応できます。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 駆動タイプ | 油圧式手動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | ホースタイプ |

| 付属ダイス | 直径・22・27.3・33.8・42.8・49.1・60.2mm |

| 出力 | 88.2kN |

| 重量 | 4.5kg |

| 駆動タイプ | 油圧式手動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | ホースタイプ |

| 付属ダイス | 直径・22・27.3・33.8・42.8・49.1・60.2mm |

| 出力 | 88.2kN |

| 重量 | 4.5kg |

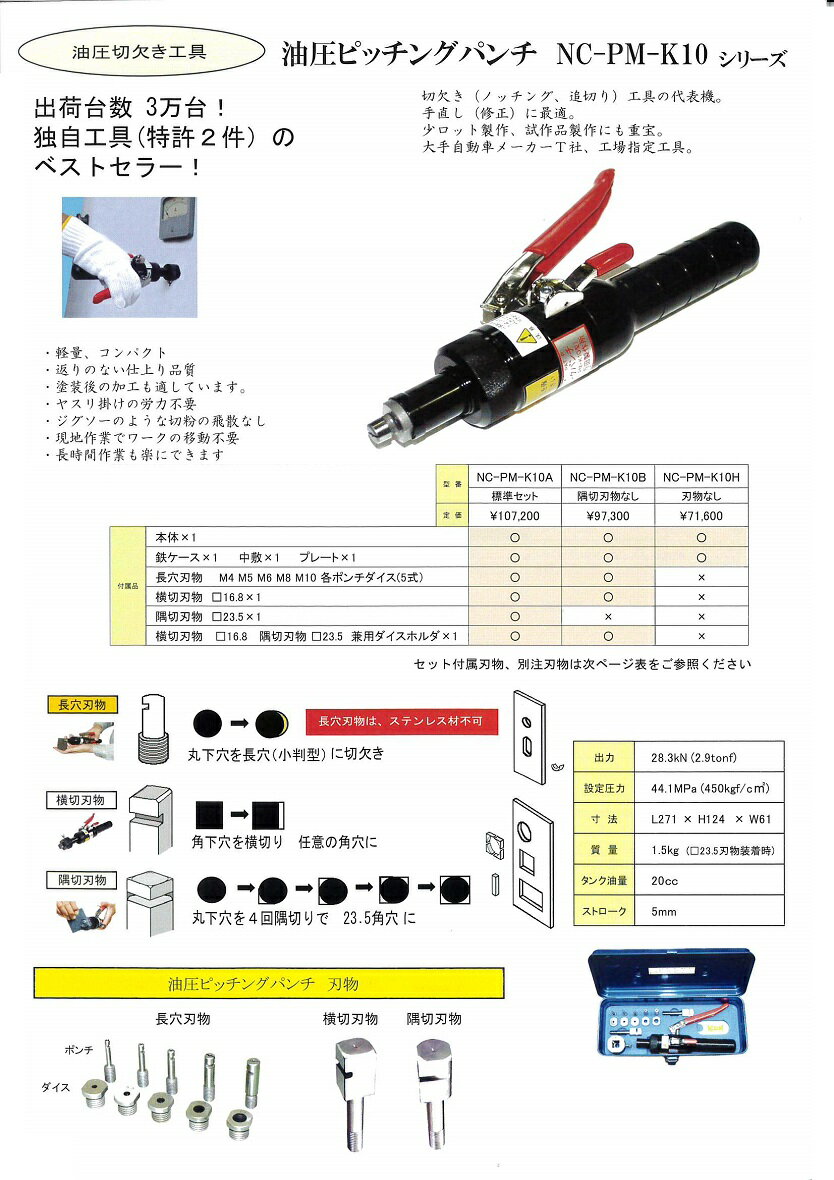

ノッチング加工もできる多機能パンチャー

一部だけ残して開いた状態で抜く切欠き加工のできるノッチングタイプの手動油圧式パンチャーです。もちろん通常の金属板の打ち抜きも可能なので、用途によって使い分けることができます。

付属のダイスが充実しているのも魅力のひとつ。角19横切や角30隅切などもついているので、ふつうの丸穴だけでなく、角穴まで幅広い形状に対応できます。少し値は張りますが、バリエーション豊富な多機能パンチャーを探している方にはおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 駆動タイプ | 油圧式手動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | ノッチングタイプ |

| 付属ダイス | 直径4.5・5.5・6.5・9・11mm 、角19横切、角30隅切 |

| 出力 | 65kN |

| 重量 | 2.4kg |

| 駆動タイプ | 油圧式手動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | ノッチングタイプ |

| 付属ダイス | 直径4.5・5.5・6.5・9・11mm 、角19横切、角30隅切 |

| 出力 | 65kN |

| 重量 | 2.4kg |

操作性にすぐれた軽量小型のホースタイプ

奥まった位置や狭い場所でも自在に穴あけが可能なホースタイプ。軽量小型の設計で作業効率を向上できる手動油圧式パンチャーです。

厳選された高品質な材料を使用し耐久性も抜群。ステンレス板でも2mmまで対応可能なハイパワーで、切れ味のいいきれいな切り口に仕上がります。鋼板・配電盤・制御盤の穴あけから、電気設備工事や配管工事まで、さまざまな用途に使用できる優秀アイテムです。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 駆動タイプ | 油圧式手動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | ホースタイプ |

| 付属ダイス | - |

| 出力 | 78kN |

| 重量 | 1.3kg(カプラー含む) |

| 駆動タイプ | 油圧式手動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | ホースタイプ |

| 付属ダイス | - |

| 出力 | 78kN |

| 重量 | 1.3kg(カプラー含む) |

パンチャーおすすめ5選|電動式

続いては、電動式のおすすめ商品をご紹介いたします。ぜひ、参考にしてくださいね。

軽量かつ強力な高性能パンチャー

力強い穴あけ作業を可能にする電動油圧式パンチャーです。打ち抜きにも抜き上げにも油圧を使用し、パンチャーと材料をスムーズに引き離すことができる複動式なので、ストレスなく作業することができます。

軽量小型のハンディタイプながら、強力モーターを搭載したプロ仕様の性能です。ひとつの刃物で一般鋼材、ステンレス、アルミ、銅など幅広い加工に対応できます。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 駆動タイプ | 油圧式電動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | ハンディタイプ |

| 付属ダイス | 直径14mm |

| 出力 | - |

| 重量 | 11.3kg |

| 駆動タイプ | 油圧式電動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | ハンディタイプ |

| 付属ダイス | 直径14mm |

| 出力 | - |

| 重量 | 11.3kg |

故障を防ぐ過負荷防止機構つき

コンパクトなボディで、軽量性にもすぐれた電動油圧式のミニパンチャー。小型設計なので手軽に使用することができ、持ち運びにも便利です。

圧力規制弁を搭載しているので、材質の硬さや金属板の厚みなど、能力以上のものをあやまって加工しようとした場合には本体を保護し、劣化や破損から守ってくれます。使い勝手のいいシンプルなモデルです。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 駆動タイプ | 油圧式電動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | ハンディタイプ |

| 付属ダイス | - |

| 出力 | 147kN |

| 重量 | 6.6kg |

| 駆動タイプ | 油圧式電動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | ハンディタイプ |

| 付属ダイス | - |

| 出力 | 147kN |

| 重量 | 6.6kg |

360度回転ヘッド&4WAYハンドルで自由自在

どんな向きでも使用できる、360度回転式のモーターを搭載。こまかい操作もしやすい使い勝手のいい電動油圧式パンチャーです。標準装備されている便利なサイドハンドルは、4カ所に取り付けが可能。使用環境に合わせて4WAYで使用できるので、持ちやすい向きで確実に保持することができます。

さらに、足の操作でオン・オフの操作が可能なフットスイッチ機能つき。さまざまな状況に対応できる多機能モデルです。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 駆動タイプ | 油圧式電動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | バリアフリータイプ |

| 付属ダイス | 直径11mm |

| 出力 | 98kN |

| 重量 | 7kg |

| 駆動タイプ | 油圧式電動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | バリアフリータイプ |

| 付属ダイス | 直径11mm |

| 出力 | 98kN |

| 重量 | 7kg |

ストレスフリーでスピーディーな作業を実現

快適な使用を実現するコードレスタイプのバリアフリーパンチャーです。作業環境に合わせて自在にヘッドを調整し、障害物を避けて穴あけすることができます。

ふだんはバネの力で素早く戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るハイブリッド完全複動式で、ストレスフリーな使用感が特徴。さらに、新型ストッププレートの搭載により、プレートにケガキ線(材料の上にキズつけて引いた目印となる線)をあてるだけで、瞬時に穴あけ位置を合わせることができます。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 駆動タイプ | 油圧式電動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | バリアフリータイプ |

| 付属ダイス | - |

| 出力 | - |

| 重量 | 12.8kg(バッテリーパック含む) |

| 駆動タイプ | 油圧式電動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | バリアフリータイプ |

| 付属ダイス | - |

| 出力 | - |

| 重量 | 12.8kg(バッテリーパック含む) |

1チャージ450回の穴あけが可能なパワフルモデル

小型なボディで作業する場所を選ばないコードレスパンチャー。リチウムイオンバッテリー搭載で1回のチャージで450回の穴あけが可能です。ヘッドは360度回転式なので、加工しにくい位置でも手軽に使用でき操作性も抜群。

さらに、油圧を調整できるポジションストッパーを装備しているので、より正確でスピーディーな穴あけ位置の確認が可能。軽量コンパクトながら高い機能性を発揮するパワフルモデルです。

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格

| 駆動タイプ | 油圧式電動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | コードレスタイプ |

| 付属ダイス | 直径11mm |

| 出力 | - |

| 重量 | 6.2kg(バッテリーを含む) |

| 駆動タイプ | 油圧式電動タイプ |

|---|---|

| 機能タイプ | コードレスタイプ |

| 付属ダイス | 直径11mm |

| 出力 | - |

| 重量 | 6.2kg(バッテリーを含む) |

「パンチャー」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 駆動タイプ | 機能タイプ | 付属ダイス | 出力 | 重量 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| WEIMALL(ウェイモール)『手動油圧式パンチャー(A27A)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

1万円以内で手に入る高コスパアイテム! | 油圧式手動タイプ | ホースタイプ | φ51、φ39、φ32、φ26、φ20、φ16 | - | 約13kg |

| MARVEL(マーベル)『油圧フリーパンチ(MOP-1C)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

作業性を高めたポンプ一体型パンチャー | 油圧式手動タイプ | ハンディタイプ | 直径19・25・31・39・51mm | 73kN | 2.6kg |

| 亀倉精機『油圧式 手動パンチャー(HP-3B)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

奥まった場所に使いやすいロング設計のホースタイプ | 油圧式手動タイプ | ホースタイプ | 直径・22・27.3・33.8・42.8・49.1・60.2mm | 88.2kN | 4.5kg |

| 西田製作所『油圧ノッチングパンチ(NC-TP5032S)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

ノッチング加工もできる多機能パンチャー | 油圧式手動タイプ | ノッチングタイプ | 直径4.5・5.5・6.5・9・11mm 、角19横切、角30隅切 | 65kN | 2.4kg |

| CACTUS(カクタス)『カクタスパンチ SKP-4型 油圧式鋼板穴あけ機』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

操作性にすぐれた軽量小型のホースタイプ | 油圧式手動タイプ | ホースタイプ | - | 78kN | 1.3kg(カプラー含む) |

| Ogura(オグラ)『電動油圧式パンチャー(HPC-N209W)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

軽量かつ強力な高性能パンチャー | 油圧式電動タイプ | ハンディタイプ | 直径14mm | - | 11.3kg |

| IKURATOOLS(育良精機)『ミニパンチャー(IS-14MPS)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

故障を防ぐ過負荷防止機構つき | 油圧式電動タイプ | ハンディタイプ | - | 147kN | 6.6kg |

| IKK『DIAMOND 油圧パンチャー(EP-1506S)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

360度回転ヘッド&4WAYハンドルで自由自在 | 油圧式電動タイプ | バリアフリータイプ | 直径11mm | 98kN | 7kg |

| IKURATOOLS(育良精機)『コードレスバリアフリーパンチャー(ISK-BP20LF)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

ストレスフリーでスピーディーな作業を実現 | 油圧式電動タイプ | バリアフリータイプ | - | - | 12.8kg(バッテリーパック含む) |

| IKK『DIAMOND コードレスパンチャー(EPC-1525BLH)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月16日時点 での税込価格 |

1チャージ450回の穴あけが可能なパワフルモデル | 油圧式電動タイプ | コードレスタイプ | 直径11mm | - | 6.2kg(バッテリーを含む) |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする パンチャーの売れ筋をチェック

楽天市場でのパンチャーの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

そのほかの関連アイテムもチェック 【関連記事】

穴あけ作業がかんたんに

パンチャーのおすすめ商品をご紹介しました。使用用途にあわせて、ぴったりの商品を探してみてください。開けたい穴のサイズや厚み、使用環境に応じた利便性にも着目して比較検討してみましょう。

目的にあったパンチャーを手に入れれば、一般の方でも穴あけ作業がかんたんにできるようになります。上手に活用しましょう!

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。