| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 板幅 | 重量 | タイプ | セルフカット | 機能 | カラー |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

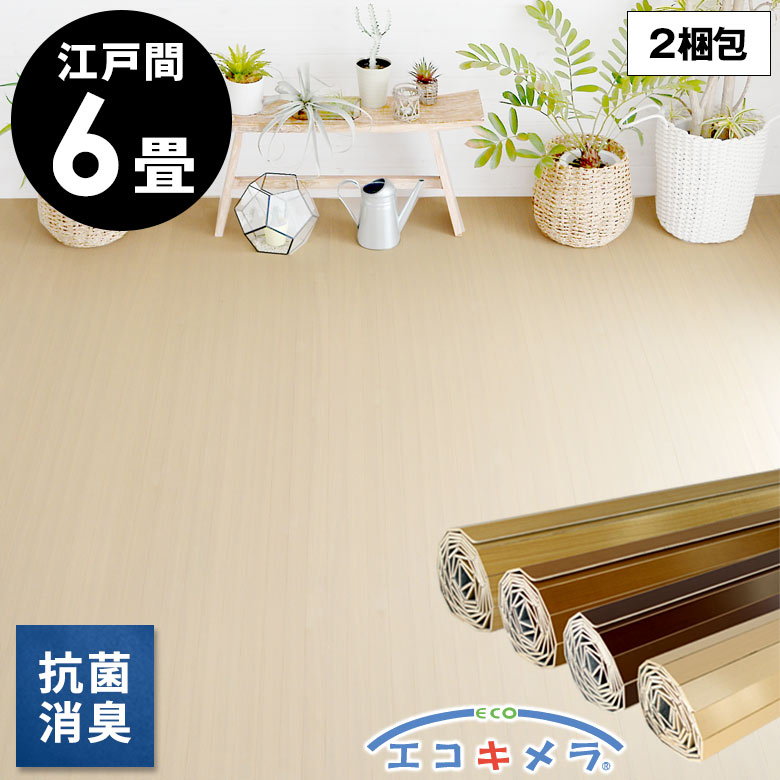

| アジア工房『江戸間6畳用ウッドカーペット(CS-00-E60)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月08日時点 での税込価格 |

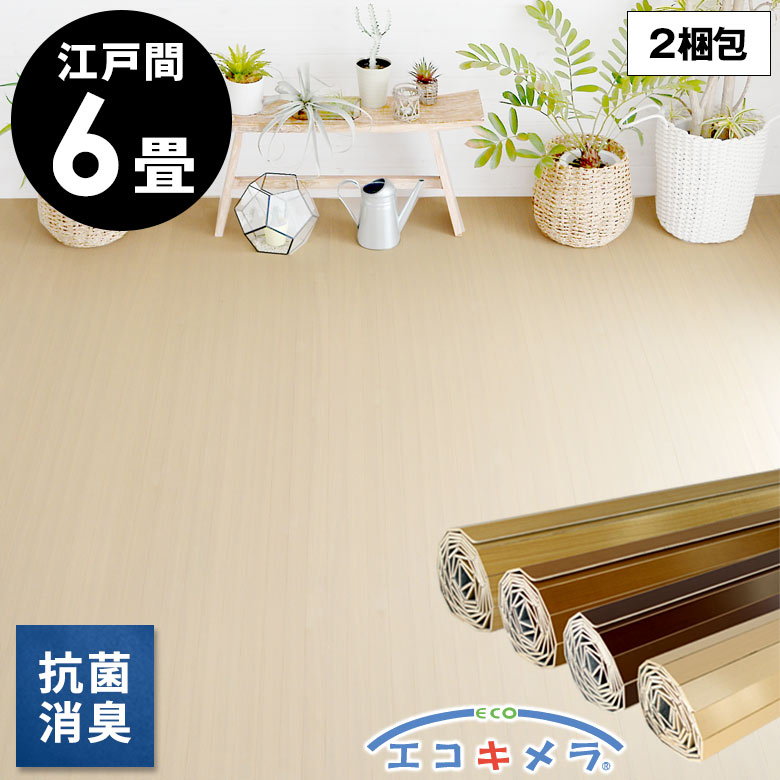

高級ホテルや病院でも使われるエコキメラ加工 | (約)幅350×奥行260cm | 約5.0cm | 約30kg | 天然木 | × | 低ホルマリン、抗菌、消臭、防汚、防カビ | ナチュラル、オーク、ブラウン、アイボリー |

| アジア工房『江戸間6畳用ウッドカーペット(XS-30-E60)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月08日時点 での税込価格 |

ウイルスに対する不活化効果も! | (約)幅350×奥行260cm | 約4.5cm | 約30kg | 天然木 | × | 低ホルマリン、抗菌 | ナチュラル |

| タンスのゲン『ウッドカーペット 1畳分 8枚入り はめ込み式』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月10日時点 での税込価格 |

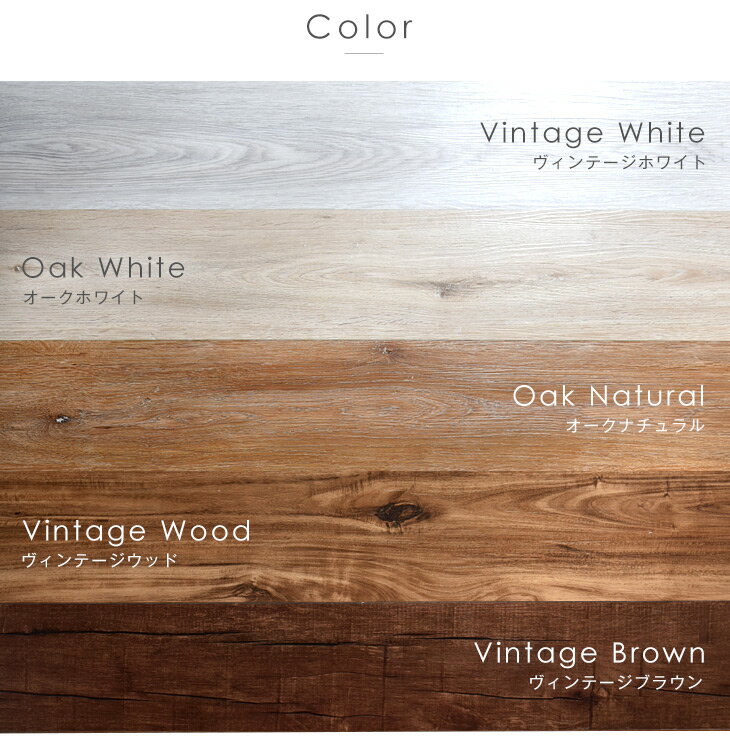

簡単に設置できるはめ込みタイプ | 幅122×長さ18×厚み0.7cm | 18cm | 約16kg | はめ込み式 | ○ | ヴィンテージホワイト、オークホワイト、オークナチュラル、ヴィンテージウッド、ヴィンテージブラウン | |

| アジア工房『江戸間6畳用ウッドカーペット(CPT-GA-60-E60)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月10日時点 での税込価格 |

特殊なエンボス加工で本物のフローリングそっくり | (約)幅350×奥行260cm | 約5.0cm | 約30kg | プリント化粧板 | ○ | Fフォースター | ナチュラル、オーク、ブラウン、アイボリー |

| アイリスオーヤマ『ウッドカーペット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月08日時点 での税込価格 |

女性でも比較的簡単に設置できるタイプ | 幅約350×奥行約260×厚み0.4cm | 5cm | - | 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) | 〇 | - | オーク、ウォルナット、ナチュラル、ホワイト |

| 東リ『撥水ダイニングマット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月10日時点 での税込価格 |

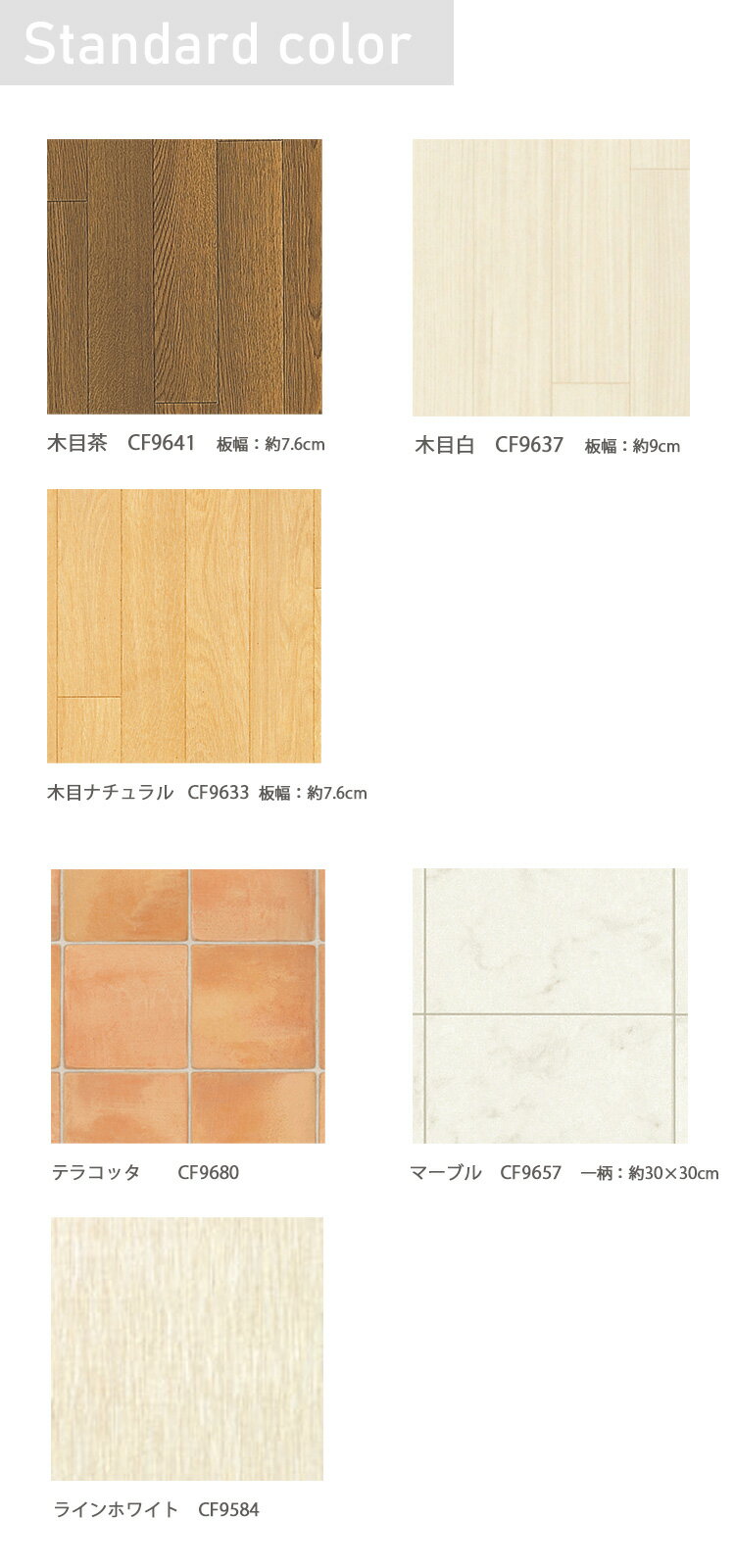

食べものや飲みものをこぼしても掃除がラク! | (約)幅185×奥行300cm、幅185×奥行250cm、幅185×奥行185cm | - | 約3.5kg ほか | 塩化ビニル | - | 抗菌、防汚、防ダニ、撥水 | 木目ナチュラル、木目茶、木目白、藤市松、テラコッタ、マーブル、セビリアアイボリー、セビリアブルー ほか |

| ニトリ『ウッドカーペット 江戸間4.5帖 クラウド(エドマ)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月10日時点 での税込価格 |

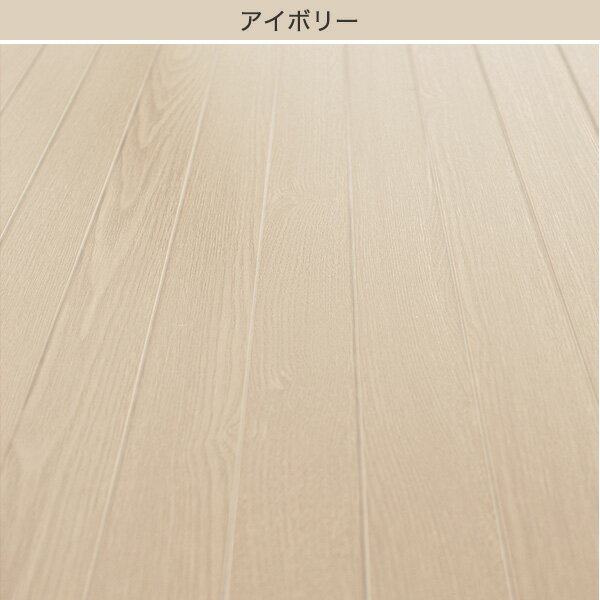

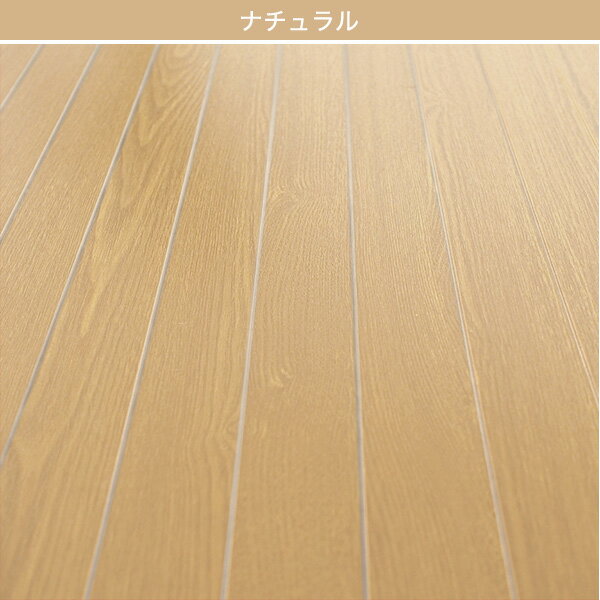

人気のニトリのウッドカーペット | 幅約260×奥行260cm | 5cm | 約20kg | MDF | ‐ | ‐ | アイボリー、ナチュラル、ミドルブラウン |

ウッドカーペットとは

ウッドカーペットとは、床材の傷みが気になったときや、畳のある和室を洋風に模様替えしたいときに、床に敷くだけですむカーペットです。

木目調はヴィンテージ感やあたたかみを演出してくれるので、お部屋の雰囲気ががらりと変わってイメージチェンジにぴったりです。業者にオーダーする必要がなく価格も手ごろなので、気軽に試すことができますよ。

■メリット

ウッドカーペットを使う最大のメリットは、和室を工事不要で簡単にフローリングの洋室にできることでしょう。使っていない和室を子ども部屋にするなど、ライフスタイルの変化に合わせてお部屋を使いやすくチェンジできます。

また、カーペットを取るだけで現状回復できるため、賃貸住宅のリノベーションにもぴったり。キズをつけたくない床の保護にも役立ちます。素材やカラーが豊富で、取り替えも自由自在。床が変わると部屋の雰囲気もがらりと変わって新鮮ですよ。

■デメリット

ウッドカーペットの材質や設置する床の材質にもよりますが、全体として通気性が悪くなることからダニやカビが発生しやすくなるのがデメリットです。

畳のうえに敷く場合には、特に注意が必要。畳の持つ吸湿調整機能にフタをすることになるため、定期的に換気をしてあげたり、設置する前に防虫・防カビスプレーの散布などを施すのもよいでしょう。

また、使わなくなった場合のゴミ捨ての手間や床面の滑りやすさから滑り止めワックスを塗るなど、必要な対策を考えておきましょう。

ウッドカーペットの選び方

それでは、ウッドカーペットの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の5つ。

【1】素材やタイプ

【2】サイズ

【3】カラー

【4】板幅のサイズ

【5】裏地

【6】特徴や機能

上記のポイントを押えることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】素材やタイプをチェック

ウッドカーペットとひと口にいっても、仕様や素材が異なるさまざまなタイプの商品が販売されています。価格や見た目の印象だけで選ぶと後悔してしまうことも。タイプごとの特徴を理解し、自分に合ったタイプを選びましょう。

▼プリント化粧板タイプ:安い価格で手軽に模様替え

「プリント化粧板タイプ」は、合板の上に木目のプリントを施したウッドカーペットです。特殊なエンボス加工で凹凸を再現し、リアルな見た目にこだわったものもありますよ。美しい木目の部分だけをプリントしているため、複数枚並べても色の差が気になりません。

リーズナブルなのがいちばんの魅力ですが、扱いやすさも兼ね備えています。軽く敷き込みがラクで、耐久性にもすぐれた作り。表面がプラスチックで汚れや水に強く、ダイニングルームのように、食べものや飲みものをこぼして汚れがちな場所でも安心して使用できます。

▼天然木(無垢材)タイプ:本物の木目でぬくもりを感じる

天然の木材をそのまま加工した「天然木タイプ」は、無垢材ならではの風合いやぬくもりを感じたい方にぴったり。木の香りでリラックスでき、年月による色味の変化も楽しめます。

ほかのタイプに比べてやや高価なのが難点ですが、本格的な雰囲気を求めるなら天然木がおすすめです。

▼突き板タイプ:リーズナブルかつ本物にこだわりたいなら

「突き板タイプ」は、薄くスライスした天然木を合板の表面に貼ったもの。自然の木目の風合いを楽しみつつ、天然木だけのものよりお手ごろな価格で購入できるのが魅力です。

天然木そのままよりも水分量が均一に近づくため乾燥に強く、メンテナンスがしやすいのも特徴。ただし、同じところに負荷がかかりすぎると剥がれてくることがあるため、重いものの下に使うときは気をつけましょう。

▼ラグタイプ:カビが気になる方は通気性のよいものを

床全体に敷くほどではないという場合は、「ラグタイプ」も便利です。カーペットやフロアマットのように手軽に取り入れて、木目の雰囲気を楽しめます。布製のカーペットと違い水濡れに強いので、ダイニングテーブルの下やキッチンまわりにもぴったり。クッション性を生かしてキッズスペースに敷くのもおすすめです。

またカビが気になる方は、竹や藤制のラグタイプがおすすめです。吸湿作用と通気性にすぐれカビが発生しづらい環境をつくってくれます。

【2】サイズをチェック

Photo by Hideaki Omori on Unsplash

Photo by Hideaki Omori on Unsplash

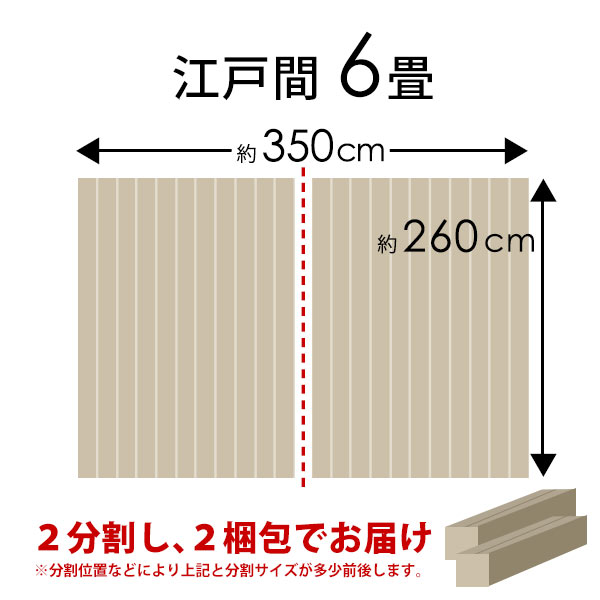

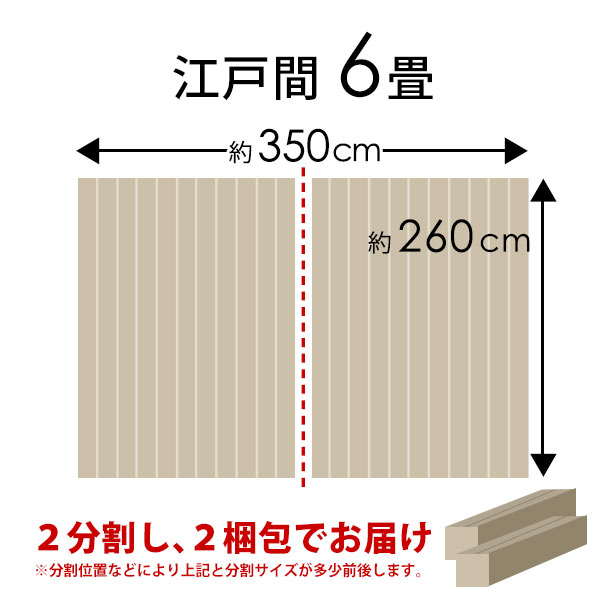

畳の大きさは、地域や設計方法などで規格が異なります。全国の戸建て住宅で多く使われる「江戸間」では、1畳は176×88cmのサイズですが、集合住宅で使われることが多い「団地間」では170×85cmとやや小さめ。また、関西を中心に使用される「本間」の場合は191×95.5cmと大きめです。

ただしどの規格の畳サイズかは、住宅の種類や地域で厳密に分けられているわけではないので、部屋のサイズを実際に測ってから選ぶといいでしょう。その際、床に対してウッドカーペットの縦・横の長さがそれぞれ1cm程度小さいものを選ぶのがコツ。ぴったりのサイズだとうまく敷けないので気をつけましょう。

【3】カラーをチェック

床の色で部屋の印象はがらりと変わります。迷ったときはナチュラルカラーを選ぶのがおすすめ。どんなインテリアにもなじみやすく、お部屋が明るくやさしい雰囲気になります。ナチュラル系よりやや落ち着いた、オーク系のカラーも失敗が少ない色です。ドアの色や窓枠、家具の色調と合わせると統一感を出しやすくなりますよ。

お部屋の雰囲気をがらりと変えたいなら、個性的なカラーにも挑戦してみましょう。ウォールナットなどのブラウン系を選べば、高級感があり落ち着いた雰囲気に。白系は西海岸風のインテリアによく合います。ウッドカーペットなら交換がかんたんなので、どんなカラーにも気軽に挑戦できますよ。

【4】板幅のサイズをチェック

ウッドカーペットの板幅は4~5cmが主流ですが、幅広のほうがプリントされた木目の繰り返しの間隔が広くなり、よりリアルな木の模様に感じられます。また、リビングなどの広い空間には7~9cmの幅広のものを選んだほうが広々とした印象に。逆に、狭い空間では幅広のものを選ぶと単調に感じてしまうので、板幅が狭いものがおすすめです。

【5】裏地をチェック

湿気対策や床にキズが付くことを防ぐためには、裏地の材質に注目していきましょう。湿気対策には、通気性の良い素材である綿やメッシュ生地などでできた裏地が、キズ防止には、不織布やフェルト生地でできた裏地などが有効です。

【6】特徴や機能をチェック

ウッドカーペットは商品によって機能面にもさまざまな違いがあります。なかには敷くときの扱いやすさや、敷いた後の住環境に好影響をもたらしてくれる機能を持ったものも。どんな機能を備えたタイプがあるのか、代表的なものを見ていきましょう。

▼軽量タイプ:6畳用でも分割することで作業がラクに

Photo by Richard Payette on Unsplash

Photo by Richard Payette on Unsplash

部屋の雰囲気をがらりと変えてくれるのがウッドカーペットの大きな魅力。色のバリエーションも豊富です。

業者に頼まず自分で敷けるウッドカーペットも、大きなものになると重くて作業がたいへんと感じることがあるかもしれません。軽い素材を使用したり厚みを減らしたりすることで、軽量化を実現した商品もあります。重さによる負担を軽減したい場合は、軽量タイプを選ぶといいでしょう。

なかには6畳用でも3畳分ずつ、2枚のカーペットに分かれたものも。1枚で敷くよりも作業がラクで、力の弱い女性でも手軽に扱うことができます。ウッドカーペット自体に重さがあるので、分割されていてもそれほどズレる心配はありません。つなぎ目部分がぴったり合うよう配慮されたものもあり、仕上がりもきれいです。

▼抗菌・消臭タイプ:ニオイや汚れが気になるなら

赤ちゃんや小さな子どもがいる家庭の場合は、抗菌タイプを選ぶのがおすすめ。汚れた手で触っても菌の繁殖を防いでくれて、子どもが床をはったり寝転んだりしても神経質にならずに済みます。なかには、細菌やカビに対する抗菌作用だけでなく、付着したウイルスにも効果が期待できるものがありますよ。

また、消臭加工が施されたタイプなら、お部屋の気になるニオイも分解してすっきり。たばこを吸う方がいる家庭やペットを飼っている場合は、消臭タイプがおすすめです。

▼低ホルマリンタイプ:小さなお子さんがいるなら

ウッドカーペットの素材にはホルマリンが含まれます。健康を考えるなら、ホルマリンの放散量を抑えた「低ホルマリンタイプ」を選びましょう。ホルマリンはシックハウス症候群の代表的な原因物質。目がチカチカしたり、涙や鼻水、喉の痛みやセキといった症状を引き起こします。

日本産業規格(JIS)や日本農林規格(JAS)の「Fフォースター」など、ホルマリンの放散量が少ないことを示した商品もあります。子ども部屋などには、これらの基準を満たしたものを検討するといいでしょう。

▼セルフカット可能タイプ:自在にサイズを調整できる

部屋の間取りによっては、柱の関係で凸凹があるなど既成のサイズでは合わない場合もありますよね。セルフカットができるタイプなら、追加料金を払ってオーダーメイドをしなくても自分で大きさを合わせることができます。

板と板の溝に沿ってカッターナイフでカットできるのでかんたん。板部分も、のこぎりを使えば切断できます。いざ敷いてみたら大きすぎてうまく合わなかった、という場合でも調整できて便利です。

エキスパートのアドバイス

まずは床のサイズを考慮して選びましょう

部屋のイメージチェンジができるウッドカーペット。まず、施工後のイメージをしっかりと持つことが大切です。床は部屋の多くの部分を占めるため、部屋のイメージを左右します。広い床ほどさまざまなインテリアに合うもの、飽きがこないものを選ぶと失敗がないでしょう。

また、施工の手間や、撤去することになったときの手間も考慮しておく必要があります。忙しい方はかんたんに敷ける、持ち運びがラクなものを選びましょう。

ウッドカーペットのおすすめ7選

それでは、ウッドカーペットのおすすめ商品をご紹介いたします。抗菌・消臭機能付き、セルフカットできるタイプやラグタイプをピックアップしています。

高級ホテルや病院でも使われるエコキメラ加工

ホテルの喫煙室を禁煙室にするときや、病院のウイルス感染予防にも使われている「エコキメラ」加工が施された商品です。抗菌・消臭効果でお部屋をクリーンに保ちたい方にぴったり。

紫外線が当たることで有害物質を分解する光触媒と違い、光がなくても作用するので日当たりが充分ではない暗い室内でも効果が持続します。

丈夫な合板に天然木を貼りつけた突き板タイプ。本ものの木の質感を味わえて、手ごろな価格で手に入るバランスのいいアイテムです。

※各社通販サイトの 2024年10月08日時点 での税込価格

| サイズ | (約)幅350×奥行260cm |

|---|---|

| 板幅 | 約5.0cm |

| 重量 | 約30kg |

| タイプ | 天然木 |

| セルフカット | × |

| 機能 | 低ホルマリン、抗菌、消臭、防汚、防カビ |

| カラー | ナチュラル、オーク、ブラウン、アイボリー |

| サイズ | (約)幅350×奥行260cm |

|---|---|

| 板幅 | 約5.0cm |

| 重量 | 約30kg |

| タイプ | 天然木 |

| セルフカット | × |

| 機能 | 低ホルマリン、抗菌、消臭、防汚、防カビ |

| カラー | ナチュラル、オーク、ブラウン、アイボリー |

ウイルスに対する不活化効果も!

銀系無機抗菌剤ゼオミックを使用し、細菌・カビに対する抗菌効果だけでなく、ウイルスを不活化する効果もある商品です。床をハイハイで移動する赤ちゃんや、寝転んで遊ぶ子どもがいる家庭にもおすすめ。このウッドカーペットなら、神経質に除菌して回らなくてもよさそうですね。

抗菌性と安全性などの基準を満たし、抗菌製品技術協議会が制定したSIAAマークも取得していますよ。

天然木の無垢材を使った本格仕様。美しい木目や木が持つ本物の味わいを楽しめます。

※各社通販サイトの 2024年10月08日時点 での税込価格

| サイズ | (約)幅350×奥行260cm |

|---|---|

| 板幅 | 約4.5cm |

| 重量 | 約30kg |

| タイプ | 天然木 |

| セルフカット | × |

| 機能 | 低ホルマリン、抗菌 |

| カラー | ナチュラル |

| サイズ | (約)幅350×奥行260cm |

|---|---|

| 板幅 | 約4.5cm |

| 重量 | 約30kg |

| タイプ | 天然木 |

| セルフカット | × |

| 機能 | 低ホルマリン、抗菌 |

| カラー | ナチュラル |

簡単に設置できるはめ込みタイプ

誰でも簡単に設置できるはめ込みタイプのウッドカーペットです。幅122×長さ18cmの板が8枚付いています。一つひとつが大判なので扱いやすく、カッターで簡単にカットできるので部屋の大きさに合わせてカスタマイズOK。

生活音を和らげる防音EVAクッション付きで、低ホルムアルデヒドだから子供も安心。床暖房/ホットカーペット対応なので、冬でも取り外す手間なく使い続けられます。

※各社通販サイトの 2024年10月10日時点 での税込価格

| サイズ | 幅122×長さ18×厚み0.7cm |

|---|---|

| 板幅 | 18cm |

| 重量 | 約16kg |

| タイプ | はめ込み式 |

| セルフカット | ○ |

| 機能 | |

| カラー | ヴィンテージホワイト、オークホワイト、オークナチュラル、ヴィンテージウッド、ヴィンテージブラウン |

| サイズ | 幅122×長さ18×厚み0.7cm |

|---|---|

| 板幅 | 18cm |

| 重量 | 約16kg |

| タイプ | はめ込み式 |

| セルフカット | ○ |

| 機能 | |

| カラー | ヴィンテージホワイト、オークホワイト、オークナチュラル、ヴィンテージウッド、ヴィンテージブラウン |

特殊なエンボス加工で本物のフローリングそっくり

リーズナブルな価格がうれしい、プリント化粧板タイプのウッドカーペットです。天然木に見えるよう特殊なエンボス加工を施し、表面もかたくて丈夫です。見た目も触り心地も本物のフローリングそっくり。ナチュラル、オーク、ブラウン、アイボリーの4色から選べるのもうれしいですね。

最上位規格Fフォースターに適合した材料を使用し、ホルマリンの放出量は少なめ。子どものいる家庭でも気兼ねなく使用できます。

※各社通販サイトの 2024年10月10日時点 での税込価格

| サイズ | (約)幅350×奥行260cm |

|---|---|

| 板幅 | 約5.0cm |

| 重量 | 約30kg |

| タイプ | プリント化粧板 |

| セルフカット | ○ |

| 機能 | Fフォースター |

| カラー | ナチュラル、オーク、ブラウン、アイボリー |

| サイズ | (約)幅350×奥行260cm |

|---|---|

| 板幅 | 約5.0cm |

| 重量 | 約30kg |

| タイプ | プリント化粧板 |

| セルフカット | ○ |

| 機能 | Fフォースター |

| カラー | ナチュラル、オーク、ブラウン、アイボリー |

女性でも比較的簡単に設置できるタイプ

江戸間サイズのウッドカーペット。1枚タイプのウッドカーペットが多いなか、この商品は2分割商品となっています。女性が一人で持ち運べてお部屋に敷くことができるのがメリットです。表面は、メラミン樹脂なので水や汚れに強く、裏面は不織布で床の傷つきを防げるので賃貸でも安心して導入できます。

※各社通販サイトの 2024年10月08日時点 での税込価格

| サイズ | 幅約350×奥行約260×厚み0.4cm |

|---|---|

| 板幅 | 5cm |

| 重量 | - |

| タイプ | 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) |

| セルフカット | 〇 |

| 機能 | - |

| カラー | オーク、ウォルナット、ナチュラル、ホワイト |

| サイズ | 幅約350×奥行約260×厚み0.4cm |

|---|---|

| 板幅 | 5cm |

| 重量 | - |

| タイプ | 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) |

| セルフカット | 〇 |

| 機能 | - |

| カラー | オーク、ウォルナット、ナチュラル、ホワイト |

食べものや飲みものをこぼしても掃除がラク!

子育て世帯など、食べこぼしで床が汚れて悩んでいる方も多いのでは? 撥水・防汚機能を備え、食べものや飲みものをこぼしてしまっても、さっと拭き取るだけでキレイ。

継ぎ目がなく密度の高い作りになっているので、水分や汚れが染み込む心配がありません。子どもが食器などを落として床にキズがつくのを防ぐ効果もありますよ。

軽量なので出し入れや移動もかんたん。床暖房やホットカーペットの上でも使用できるので、オールシーズン出しっぱなしでもOKです。

※各社通販サイトの 2024年10月10日時点 での税込価格

| サイズ | (約)幅185×奥行300cm、幅185×奥行250cm、幅185×奥行185cm |

|---|---|

| 板幅 | - |

| 重量 | 約3.5kg ほか |

| タイプ | 塩化ビニル |

| セルフカット | - |

| 機能 | 抗菌、防汚、防ダニ、撥水 |

| カラー | 木目ナチュラル、木目茶、木目白、藤市松、テラコッタ、マーブル、セビリアアイボリー、セビリアブルー ほか |

| サイズ | (約)幅185×奥行300cm、幅185×奥行250cm、幅185×奥行185cm |

|---|---|

| 板幅 | - |

| 重量 | 約3.5kg ほか |

| タイプ | 塩化ビニル |

| セルフカット | - |

| 機能 | 抗菌、防汚、防ダニ、撥水 |

| カラー | 木目ナチュラル、木目茶、木目白、藤市松、テラコッタ、マーブル、セビリアアイボリー、セビリアブルー ほか |

人気のニトリのウッドカーペット

表面は硬質塗装仕上げなのでキズが付きにくいのが特徴、裏面素材もキズ防止仕様なので安心です。MDF合板ですが価格もリーズナブルなニトリ価格なので、手軽に導入できる一品です。重量はそれなりに思いので、設置は、大人2人以上が推奨です。

※各社通販サイトの 2024年10月10日時点 での税込価格

| サイズ | 幅約260×奥行260cm |

|---|---|

| 板幅 | 5cm |

| 重量 | 約20kg |

| タイプ | MDF |

| セルフカット | ‐ |

| 機能 | ‐ |

| カラー | アイボリー、ナチュラル、ミドルブラウン |

| サイズ | 幅約260×奥行260cm |

|---|---|

| 板幅 | 5cm |

| 重量 | 約20kg |

| タイプ | MDF |

| セルフカット | ‐ |

| 機能 | ‐ |

| カラー | アイボリー、ナチュラル、ミドルブラウン |

「ウッドカーペット」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 板幅 | 重量 | タイプ | セルフカット | 機能 | カラー |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アジア工房『江戸間6畳用ウッドカーペット(CS-00-E60)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月08日時点 での税込価格 |

高級ホテルや病院でも使われるエコキメラ加工 | (約)幅350×奥行260cm | 約5.0cm | 約30kg | 天然木 | × | 低ホルマリン、抗菌、消臭、防汚、防カビ | ナチュラル、オーク、ブラウン、アイボリー |

| アジア工房『江戸間6畳用ウッドカーペット(XS-30-E60)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月08日時点 での税込価格 |

ウイルスに対する不活化効果も! | (約)幅350×奥行260cm | 約4.5cm | 約30kg | 天然木 | × | 低ホルマリン、抗菌 | ナチュラル |

| タンスのゲン『ウッドカーペット 1畳分 8枚入り はめ込み式』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月10日時点 での税込価格 |

簡単に設置できるはめ込みタイプ | 幅122×長さ18×厚み0.7cm | 18cm | 約16kg | はめ込み式 | ○ | ヴィンテージホワイト、オークホワイト、オークナチュラル、ヴィンテージウッド、ヴィンテージブラウン | |

| アジア工房『江戸間6畳用ウッドカーペット(CPT-GA-60-E60)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月10日時点 での税込価格 |

特殊なエンボス加工で本物のフローリングそっくり | (約)幅350×奥行260cm | 約5.0cm | 約30kg | プリント化粧板 | ○ | Fフォースター | ナチュラル、オーク、ブラウン、アイボリー |

| アイリスオーヤマ『ウッドカーペット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月08日時点 での税込価格 |

女性でも比較的簡単に設置できるタイプ | 幅約350×奥行約260×厚み0.4cm | 5cm | - | 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) | 〇 | - | オーク、ウォルナット、ナチュラル、ホワイト |

| 東リ『撥水ダイニングマット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月10日時点 での税込価格 |

食べものや飲みものをこぼしても掃除がラク! | (約)幅185×奥行300cm、幅185×奥行250cm、幅185×奥行185cm | - | 約3.5kg ほか | 塩化ビニル | - | 抗菌、防汚、防ダニ、撥水 | 木目ナチュラル、木目茶、木目白、藤市松、テラコッタ、マーブル、セビリアアイボリー、セビリアブルー ほか |

| ニトリ『ウッドカーペット 江戸間4.5帖 クラウド(エドマ)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月10日時点 での税込価格 |

人気のニトリのウッドカーペット | 幅約260×奥行260cm | 5cm | 約20kg | MDF | ‐ | ‐ | アイボリー、ナチュラル、ミドルブラウン |

各通販サイトのランキングを見る ウッドカーペットの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのウッドカーペットの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

ウッドカーペットのカビ・ダニ対策について

ウッドカーペットは和室を洋室に替えることができ、手軽にDIYできるアイテムとして人気ですよね。しかし、畳の上に直接ウッドカーペットを敷く為通気性の面で心配なこともあります。通気性が悪いとダニやカビが発生してしまう可能性が高くなります。畳は元々、湿気を溜め込みやすい為、カビが生えやすい時期である梅雨や冬場などには余計に生えやすい環境になる事は否めません。それではどのようにしてカビやダニを防げばいいのでしょうか?

カビ・ダニ対策〈1〉市販のダニ防止シートを敷く

ホームセンターなどでも手に入る「ダニシート」を畳みとウッドカーペットの間に敷くのも効果的なダニ・カビ対策になります。少し手間になってはしまいますが、月に1回のペースでシートを交換することで効果が持続します。

カビ・ダニ対策〈2〉こまめに換気する

カビ・ダニは湿度の問題なので空気の乾燥している晴れた日に窓を開けて空気の入れ替えをこまめにするようにしましょう。雨が続く梅雨の時期などは、エアコンの除湿機能や、除湿器を利用してください。

そのほかのマットやラグのおすすめ

使いたいサイズをしっかり測って選ぼう!

ウッドカーペットのおすすめ商品をご紹介しました。

ウッドカーペットは、仕様や素材によってさまざまなタイプがあります。サイズにも規格による違いがあるため、部屋の大きさを測って適切なものを選びましょう。機能的な特徴を備えたタイプにも注目。セルフカットの可否や色、板幅のサイズもチェックして選ぶといいですよ。

あなたがほしいウッドカーペットを選んでみてくださいね!

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。