| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 印刷方式 | 造形範囲 | 積層ピッチ | 使用できるフィラメント | Wi-Fi対応 | 本体サイズ | カスタマーサポート |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Creality『Ender-3 V3 SE』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格 |

初心者にうれしい価格設定でクオリティも安定 | FDM方式(熱溶解積層法) | 220×220×250mm | 0.1~0.35mm | PLA、PETG、TPU(95A) | - | 42奥行き x 36.6幅 x 49高さcm | ー |

| Bambu Lab『Bambu Lab A1 mini Combo』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格 |

3Dプリンターをはじめて購入する方に | FDM方式(熱溶解積層法) | 180 x 180 x 180 mm | ー | PLA, PETG, TPU, PVA | 〇 | 38奥行き x 46幅 x 43高さcm | ー |

| EasyThreed(エージースリーディー)『DORA(ドーラ)3Dプリンター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格 |

キュートで魅力的なボディの3Dプリンター | FDM(熱融解積層方式) | 幅120×奥行き120×高さ120mm | 0.05〜0.30mm | PLA | × | 幅250×奥行き260×高さ260mm | 英文マニュアル |

| Creality『K1C 3Dプリンター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格 |

高速印刷が可能でメンテナンスも容易 | - | 220×220×250mm | - | PLA、PETG、TPU、ABS、PLA/PA-CF、ASA | 対応 | 355×355×480mm | - |

| Bambu Lab『Bambu Lab P1S Combo 3Dプリンター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格 |

最大16色の多色印刷が可能 | FDM方式(熱溶解積層法) | 256 x 256 x 256 mm | - | PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA | 〇 | 48奥行き x 48幅 x 59高さ cm | - |

| QIDI TECH『QIDI TECH Q1 Pro』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格 |

ポリカーボネートも使用可能でより多彩な造形を実現 | FDM方式(熱溶解積層法) | 245 x 245 x 245 mm | 0.1~0.4mm(推奨0.2mm) | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC | 〇 | 46.7奥行き x 47.7幅 x 48.9高さcm | ー |

3Dプリンターとは

プリンターで印刷するかのように、立体物を形作ることができるのが3Dプリンターです。以前は専用ソフトを使い立体物のデータを作る必要がありましたが、最近ではかなり手軽になり、3Dスキャナーで見本をトレースして複製することもできるようになっています。

材料の多くは樹脂や粉末状のもので、縦・横・高さの3軸で立体的に材料を組み合わせ、形を作っていきます。近年では家庭用の3Dプリンターも続々と登場し、手軽なものだとスマホケース、子ども用玩具、フィギュア、生活雑貨など様々なものが作れます。

3Dプリンターのメリット

3Dプリンターは、1点ものの立体物を作ることに向いています。例えば結婚式や人生の節目のお祝いに、自作したその人の3Dフィギュアやかわいい人形などをプレゼントすることもできます。

また仕事の面では、模型や試作品などの見本づくりに活躍します。紙に書かれた図面や透視図を見ながら議論するよりも、立体物が目の前にある方が長所も短所もよく見えて問題点や課題も把握しやすくなります。

3Dプリンターのデメリット

もちろんデメリットもあります。ひとつは量産には向かないこと。そしてもうひとつは、出力した立体物の強度が弱いことです。

1:「量産には向かない」

家庭に普及してきたとはいえ、やはりまだ一つの制作物を作る材料費などのコストは高いです。そのため、一点ものは作れても、それを大量に製造するのは製造コストが高額になってしまいます。

2:「出力した立体物の強度が弱い」

薄い層をいくつも重ねて立体物を作るので、どうしてもその接合部分が弱く、層が割れるといった破損がおきやすくなります。従って、造形の見本としてはじゅうぶんでも、実用的なパーツとしては使えないのが現状です。

3Dプリンターの選び方

それでは、3Dプリンターの基本的な選び方を見ていきましょう。選び方のポイントは次の6つです。

【1】層を細かくプリントできるか

【2】造形方式

【3】作成可能サイズ

【4】3Dスキャン機能

【5】Wi-Fi機能

【6】使用できる素材

上記のポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。

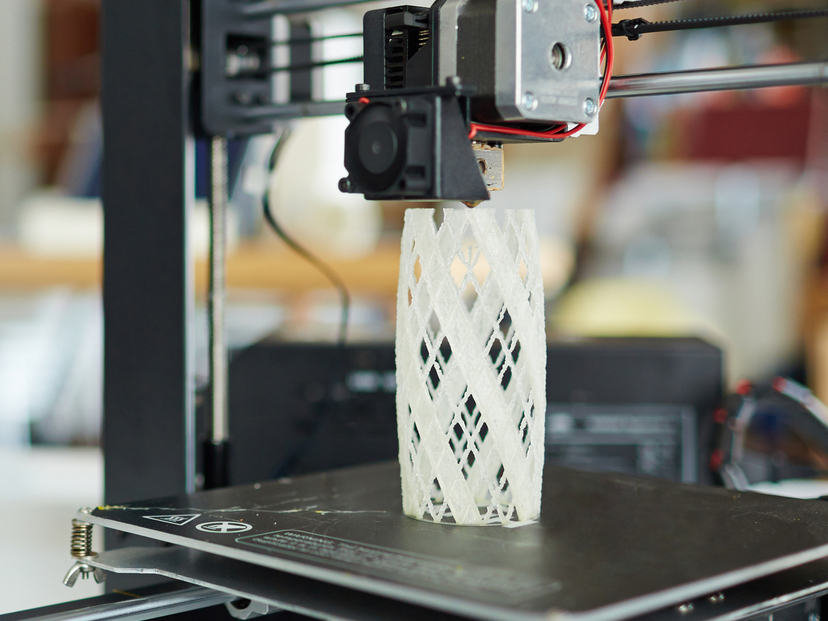

【1】層を細かくプリントできるかをチェック

3Dプリンターは一層一層積み重ねてプリントしていき、3Dモデルを作成します。この一層一層のプリントが、結果として造形物を作成するというわけで、この層をこまかくプリントできるほどなめらかな造形物ができることになります。

1つの層のサイズを「積層ピッチ」といいます。高機能機ほど、この積層ピッチが小さくスムーズな曲面を描くことができます。ビギナーユーザーであまり造形にこだわらないのであれば、神経質にならなくて大丈夫でしょう。0.1mm程度であれば通常用途には充分です。

【2】造形方式をチェック

3Dプリンターの造形方式は1つではありません。一般向けにはFDM方式(熱溶解積層法)が使われています。これは熱で溶かした素材を一層一層重ねていき、造形していくものです。

ほかには光造形方式(光硬化性樹脂を噴霧し、紫外線レーザーで一層ずつ硬化させて造形していく方式)などがあります。光造形はFDMよりも細かい造形をすることができます。

【3】作成可能サイズをチェック

3Dプリンターは機種によって作成できるモデルの最大サイズが決まっています。当たり前ですが、「自分の作成したいものを作成できるか?」ということを考えて3Dプリンターを選択しましょう。

ただし、作成できるモデルのサイズが大きいと本体のサイズも大きくなってしまうので、プリンターの置き場所を考えて選択することも大事です。3Dプリンターは意外と大きいので、家庭での導入においては重要な問題です。

【4】3Dスキャン機能をチェック

3Dプリンターはモデリングのために対応する3D CADソフトを使うのが一般的ですが、作りたいものがある場合、実物をスキャンしてベースデータを作成したほうが手っ取り早いことがあります。

立体物のスキャンには3Dスキャナーが必要になりますが、最近の3Dプリンターは3Dスキャン機能を持っていたり、オプションで対応できるものがあります。3Dスキャナーがあれば、コピーしたいものをスキャンしてデータを作成できるので便利です。

【5】Wi-Fi機能をチェック

最近のパソコンは無線LANで手軽にデータを転送できるものが一般的ですが、3DプリンターにもWi-Fiが搭載されているものが増えています。

プリンターの設定の変更をスマホからできるものもあり、3Dプリンター本体のボタンを操作するよりラクに作業できます。プリンターを移動させるときも、ケーブルを気にしなくてよいので便利です。

【6】使用できる素材をチェック

PLA樹脂

PLA樹脂のメリットは、低温での加工が可能で反りに強いこと。デメリットはかたいために出力後の加工が難しく、柔軟性がないため割れやすいことです。

ABS樹脂

ABS樹脂のメリットは、出力後の加工がかんたんで柔軟性があること。デメリットは反りやすいためうすくしづらいことです。

【※】重要:カスタマーサポートの有無は確認しよう

家庭用として商品化してまだ日が浅い3Dプリンター。感覚的な操作ができない分、使用上のトラブルも多くなりがちです。しかし、家庭用3Dプリンターのメーカーによっては、カスタマーサポートの体制が整っていない場合もあります。

はじめて使う方は、なるべく日本向けのローカルサポートが整っているものや、メーカー保証がついているものを選びましょう。

エキスパートのアドバイス

維持の面倒さも考慮して購入しよう

3Dプリンターは自分が何をしたいのか、という目的をよく考えてから選ぶようにするといいでしょう。また、実際に使っていると、メンテナンスなど気をつかわなければならないことが多いので、意外と維持に手間がかかります。

このあたりは普通のプリンターとは大違いなので、覚悟して買いましょう。3Dプリンターは進化の早い分野なので、型落ちで安くなったものなどはあまりおすすめできません。

3Dプリンターおすすめ|初心者も使える家庭用モデル

上記で紹介した携帯扇風機の選び方のポイントをふまえて、おすすめ商品を紹介します。

まずは初心者も使える家庭用プリンターです。簡単な玩具制作やスマホケース作りなどにピッタリの機種ばかりです。ぜひ参考にしてください!

初めての3Dプリンターに好適

カラフルな多色造形にも対応したビギナー向けの3Dプリンター。高速度で長時間待つこともなく、しかも高精度なので造形品質も高いのが特徴です。専用センサーが流量を検知して安定的に押出せる、アクティブ流量補正も装備し、全自動キャリブレーションにより、手動での煩雑なキャリブレーションは必要ありません。また、組立も簡単で、アクティブモーターノイズキャンセリングで、高い静音性を実現しました。

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格

| 印刷方式 | - |

|---|---|

| 造形範囲 | 256×256×256mm³ |

| 積層ピッチ | - |

| 使用できるフィラメント | PLA、PETG、TPU、PVA |

| Wi-Fi対応 | - |

| 本体サイズ | 奥行59.6×幅32.5×高さ53.6cm |

| カスタマーサポート | - |

| 印刷方式 | - |

|---|---|

| 造形範囲 | 256×256×256mm³ |

| 積層ピッチ | - |

| 使用できるフィラメント | PLA、PETG、TPU、PVA |

| Wi-Fi対応 | - |

| 本体サイズ | 奥行59.6×幅32.5×高さ53.6cm |

| カスタマーサポート | - |

直感的に操作でき、スムーズに印刷できる

精密に設計されたパーツと堅牢な構造により、スムーズで安定した動きができ、高品質なプリントを実現したモデルです。スマートフォン、Wi-Fi、USBの印刷方法をサポート。フィラメントシフトセンサーと停電回復機能を装備したことで、時間とフィラメントを節約できます。また、直感的に操作可能なタッチUIスクリーンとリアルタイムモデルプレビューにより、初心者でも簡単に使用できるのも魅力です。

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格

| 印刷方式 | FDM方式(熱溶解積層法) |

|---|---|

| 造形範囲 | 220×220×240mm |

| 積層ピッチ | 0.1~0.35mm |

| 使用できるフィラメント | PLA、PETG、ABS、TPU(95A)ASA |

| Wi-Fi対応 | 対応 |

| 本体サイズ | 433×366×490mm |

| カスタマーサポート | - |

| 印刷方式 | FDM方式(熱溶解積層法) |

|---|---|

| 造形範囲 | 220×220×240mm |

| 積層ピッチ | 0.1~0.35mm |

| 使用できるフィラメント | PLA、PETG、ABS、TPU(95A)ASA |

| Wi-Fi対応 | 対応 |

| 本体サイズ | 433×366×490mm |

| カスタマーサポート | - |

初心者にうれしい価格設定でクオリティも安定

デュアルZ軸とリニアレールによって、ぐらつきを防ぎ高精度の印刷を可能としているリーズナブルな3Dプリンターです。Z軸補正センサーやリードスクリュー、CR-Touch自動ベッドレベリングが搭載されているため、造形のクオリティを維持しながら安定した稼働を実現しています。コンパクトながら造形範囲も220×220×250mmと大きめなのも嬉しいポイント。お手頃価格でエントリーレベルのユーザーに適していますよ。

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格

| 印刷方式 | FDM方式(熱溶解積層法) |

|---|---|

| 造形範囲 | 220×220×250mm |

| 積層ピッチ | 0.1~0.35mm |

| 使用できるフィラメント | PLA、PETG、TPU(95A) |

| Wi-Fi対応 | - |

| 本体サイズ | 42奥行き x 36.6幅 x 49高さcm |

| カスタマーサポート | ー |

| 印刷方式 | FDM方式(熱溶解積層法) |

|---|---|

| 造形範囲 | 220×220×250mm |

| 積層ピッチ | 0.1~0.35mm |

| 使用できるフィラメント | PLA、PETG、TPU(95A) |

| Wi-Fi対応 | - |

| 本体サイズ | 42奥行き x 36.6幅 x 49高さcm |

| カスタマーサポート | ー |

面倒なレベリング設定が不要で初心者向き

面倒なレベリング設定が不要なオリジナルのLeviQ 2.0システムを搭載したモデル。組み立ては20分程度で完了でき3Dプリンター初心者にもおすすめです。一般的な製品と比べて5倍程度の高速印刷を実現しており、小道具やおもちゃなどを素早く造形できます。もちろん、最新機能により、造形精度が高いのもポイントです。急な停電時でも安心な、復旧機能も装備しました。

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格

| 印刷方式 | FDM方式(熱溶解積層法) |

|---|---|

| 造形範囲 | 220×220×250mm |

| 積層ピッチ | - |

| 使用できるフィラメント | PLA、ABS、PETG、TPU |

| Wi-Fi対応 | - |

| 本体サイズ | 奥行51×幅49×高さ27cm |

| カスタマーサポート | - |

| 印刷方式 | FDM方式(熱溶解積層法) |

|---|---|

| 造形範囲 | 220×220×250mm |

| 積層ピッチ | - |

| 使用できるフィラメント | PLA、ABS、PETG、TPU |

| Wi-Fi対応 | - |

| 本体サイズ | 奥行51×幅49×高さ27cm |

| カスタマーサポート | - |

コスパ抜群で組み立ても簡単

最大500 mm/sのプリント速度と10,000 mm/s²の加速度で、高速かつ精密なプリントを可能にする3Dプリンターです。オールメタルのホットエンドにより、対応フィラメントが幅広く、柔軟性のある素材からも成型が可能となっています。セットアップも簡単で、20分ほどで組み立てることができるので、手元に届いてからスグにご利用することもできます。コンパクトかつリーズナブルに高品質な出力ができますよ。

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格

| 印刷方式 | FDM方式(熱溶解積層法) |

|---|---|

| 造形範囲 | 180 x 180 x 180 mm |

| 積層ピッチ | ー |

| 使用できるフィラメント | PLA, PETG, TPU, PVA |

| Wi-Fi対応 | 〇 |

| 本体サイズ | 38奥行き x 46幅 x 43高さcm |

| カスタマーサポート | ー |

| 印刷方式 | FDM方式(熱溶解積層法) |

|---|---|

| 造形範囲 | 180 x 180 x 180 mm |

| 積層ピッチ | ー |

| 使用できるフィラメント | PLA, PETG, TPU, PVA |

| Wi-Fi対応 | 〇 |

| 本体サイズ | 38奥行き x 46幅 x 43高さcm |

| カスタマーサポート | ー |

3Dプリンターおすすめ|プロも使える本格モデル

続いては、本格的な機能が充実した3Dプリンターです。フィギュア制作などだけでなく、アートなどでもハイクオリティな制作ができる機種ばかりです。ぜひ参考にしてください!

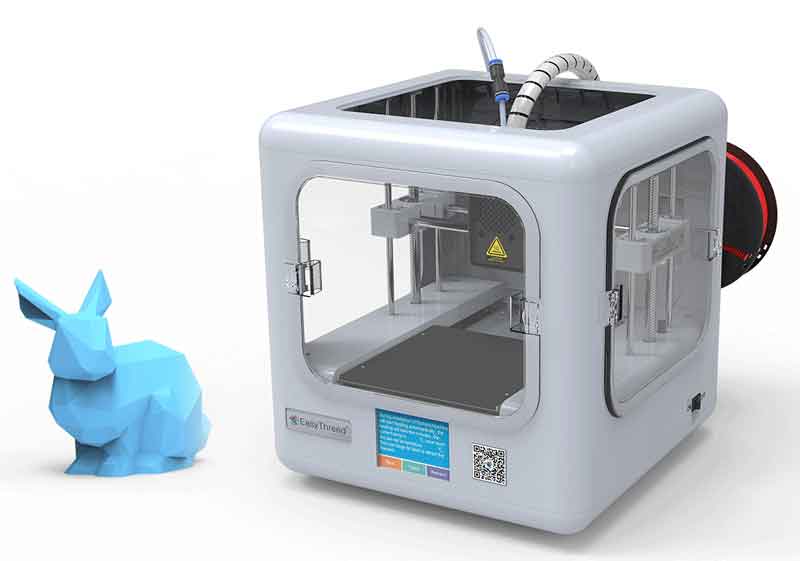

キュートで魅力的なボディの3Dプリンター

本体がコンパクトで見た目もキュートな3Dプリンター。取扱説明書は英語です。PCに接続しなくても本体の2.8インチカラータッチスクリーンで操作が完了できます。見た目はややおもちゃのようではありますが、機能はしっかり作り込んであります。特に、積層ピッチの幅(0.05〜0.30mm)は本格派のマシンよりも細かいほどです。

ホワイトとオレンジのカラーバリエーションもユニークで、家庭や教室、コーヒーショップにも(メーカーHPいわく! )マッチします。

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格

| 印刷方式 | FDM(熱融解積層方式) |

|---|---|

| 造形範囲 | 幅120×奥行き120×高さ120mm |

| 積層ピッチ | 0.05〜0.30mm |

| 使用できるフィラメント | PLA |

| Wi-Fi対応 | × |

| 本体サイズ | 幅250×奥行き260×高さ260mm |

| カスタマーサポート | 英文マニュアル |

| 印刷方式 | FDM(熱融解積層方式) |

|---|---|

| 造形範囲 | 幅120×奥行き120×高さ120mm |

| 積層ピッチ | 0.05〜0.30mm |

| 使用できるフィラメント | PLA |

| Wi-Fi対応 | × |

| 本体サイズ | 幅250×奥行き260×高さ260mm |

| カスタマーサポート | 英文マニュアル |

高速印刷が可能でメンテナンスも容易

印刷品質を保ちつつ高速印刷を可能にした、K1シリーズの軽量で機敏な「CoreXYシステム」を継承した高機能モデル。スチールの先端を持つ銅製ノズルとチタン合金のヒートブレイクを一体化させており、目詰まりの心配がなく、素早い交換も可能です。また、印刷中の異物混入や故障の状況をリアルタイムで監視できる、AIカメラも搭載。出荷前に組み立て済みで、商品が届いて3分でセットアップが完了しすぐに使用できます。

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格

| 印刷方式 | - |

|---|---|

| 造形範囲 | 220×220×250mm |

| 積層ピッチ | - |

| 使用できるフィラメント | PLA、PETG、TPU、ABS、PLA/PA-CF、ASA |

| Wi-Fi対応 | 対応 |

| 本体サイズ | 355×355×480mm |

| カスタマーサポート | - |

| 印刷方式 | - |

|---|---|

| 造形範囲 | 220×220×250mm |

| 積層ピッチ | - |

| 使用できるフィラメント | PLA、PETG、TPU、ABS、PLA/PA-CF、ASA |

| Wi-Fi対応 | 対応 |

| 本体サイズ | 355×355×480mm |

| カスタマーサポート | - |

最大16色の多色印刷が可能

最大加速度20,000 mm/s²を誇り、迅速かつハイクオリティなプリントを実現する筐体付きの3Dプリンターです。ホットエンド搭載で多彩なフィラメントに対応できますが、特にABSやASAなどの高温素材のプリントに適しており、AMSを4台接続することで最大16色の多色印刷にも対応可能です。タイムラプス撮影が可能なカメラ機能や造形失敗を低減させる自動ベッドレベリング機能など、便利な機能も数多く搭載されているおすすめ商品です。

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格

| 印刷方式 | FDM方式(熱溶解積層法) |

|---|---|

| 造形範囲 | 256 x 256 x 256 mm |

| 積層ピッチ | - |

| 使用できるフィラメント | PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA |

| Wi-Fi対応 | 〇 |

| 本体サイズ | 48奥行き x 48幅 x 59高さ cm |

| カスタマーサポート | - |

| 印刷方式 | FDM方式(熱溶解積層法) |

|---|---|

| 造形範囲 | 256 x 256 x 256 mm |

| 積層ピッチ | - |

| 使用できるフィラメント | PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA |

| Wi-Fi対応 | 〇 |

| 本体サイズ | 48奥行き x 48幅 x 59高さ cm |

| カスタマーサポート | - |

ポリカーボネートも使用可能でより多彩な造形を実現

最大600 mm/sのプリント速度と20,000 mm/s²の加速度で、非常に迅速なプリントを実現している高品質な3Dプリンターです。350度の高温にも対応できるバイメタルホットエンドが搭載されているため、ABSやASAはもちろん、PC(ポリカーボネート)を素材として使用することもできます。また、ノズルクリーニングシステムも搭載されているため、お手入れも簡単です。高品質かつ多彩な素材の造形に挑戦したい方にオススメですよ。

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格

| 印刷方式 | FDM方式(熱溶解積層法) |

|---|---|

| 造形範囲 | 245 x 245 x 245 mm |

| 積層ピッチ | 0.1~0.4mm(推奨0.2mm) |

| 使用できるフィラメント | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC |

| Wi-Fi対応 | 〇 |

| 本体サイズ | 46.7奥行き x 47.7幅 x 48.9高さcm |

| カスタマーサポート | ー |

| 印刷方式 | FDM方式(熱溶解積層法) |

|---|---|

| 造形範囲 | 245 x 245 x 245 mm |

| 積層ピッチ | 0.1~0.4mm(推奨0.2mm) |

| 使用できるフィラメント | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC |

| Wi-Fi対応 | 〇 |

| 本体サイズ | 46.7奥行き x 47.7幅 x 48.9高さcm |

| カスタマーサポート | ー |

「3Dプリンター」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 印刷方式 | 造形範囲 | 積層ピッチ | 使用できるフィラメント | Wi-Fi対応 | 本体サイズ | カスタマーサポート |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Creality『Ender-3 V3 SE』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格 |

初心者にうれしい価格設定でクオリティも安定 | FDM方式(熱溶解積層法) | 220×220×250mm | 0.1~0.35mm | PLA、PETG、TPU(95A) | - | 42奥行き x 36.6幅 x 49高さcm | ー |

| Bambu Lab『Bambu Lab A1 mini Combo』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格 |

3Dプリンターをはじめて購入する方に | FDM方式(熱溶解積層法) | 180 x 180 x 180 mm | ー | PLA, PETG, TPU, PVA | 〇 | 38奥行き x 46幅 x 43高さcm | ー |

| EasyThreed(エージースリーディー)『DORA(ドーラ)3Dプリンター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格 |

キュートで魅力的なボディの3Dプリンター | FDM(熱融解積層方式) | 幅120×奥行き120×高さ120mm | 0.05〜0.30mm | PLA | × | 幅250×奥行き260×高さ260mm | 英文マニュアル |

| Creality『K1C 3Dプリンター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格 |

高速印刷が可能でメンテナンスも容易 | - | 220×220×250mm | - | PLA、PETG、TPU、ABS、PLA/PA-CF、ASA | 対応 | 355×355×480mm | - |

| Bambu Lab『Bambu Lab P1S Combo 3Dプリンター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格 |

最大16色の多色印刷が可能 | FDM方式(熱溶解積層法) | 256 x 256 x 256 mm | - | PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA | 〇 | 48奥行き x 48幅 x 59高さ cm | - |

| QIDI TECH『QIDI TECH Q1 Pro』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月25日時点 での税込価格 |

ポリカーボネートも使用可能でより多彩な造形を実現 | FDM方式(熱溶解積層法) | 245 x 245 x 245 mm | 0.1~0.4mm(推奨0.2mm) | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC | 〇 | 46.7奥行き x 47.7幅 x 48.9高さcm | ー |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 3Dプリンターの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での3Dプリンターの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

そのほかの関連アイテムもチェック! 【関連記事】

まとめ

はじめて使う方が3Dプリンターを選ぶうえでもっとも重要なのは、「どんな素材」で「どんなサイズ」のものを作りたいのか、ということです。この2点については購入時にしっかり検討しておかないと、後々の後悔につながりかねません。

その2点を考えたうえで、サイズや軽さなどの取り回しに関係する部分や、積層ピッチなどの精度に関係する部分を、値段と相談しながら決めていきましょう。

3Dプリンターのレンタルやシェアオフィスなどでの出力体験、モデリングから出力までを請け負う3Dプリントサービスなども広がっていますので、それらを利用して3Dプリントについての知識を蓄えるのもよい方法です。

手軽に楽しめる家庭用3Dプリンターは、家で小物などを作成する際、その可能性を無限に広げてくれます。まずは1台購入してみて、自身のクリエイティブな能力を存分に発揮してみてはいかがでしょうか。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。