| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 使用電源 | 消費電力 | 温度 | 本体サイズ | 本体質量 | 自立 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| マキタ『ヒートガン(HG6031VK)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格 |

幅広い作業に対応可能な軽量ヒートガン | 単相100V | 1200W | 50〜550度 | 長さ257×幅85×高さ206mm | 約670g | 可 |

| RYOBI(リョービ)『ホットエアガン(HAG-1551)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格 |

細やかな温度調節をしたいときにおすすめ | 単相100V | 1200W | 50~550度 | 長さ255×幅82×高さ205mm | 約580g | 可 |

| Bosch(ボッシュ)『ホットエアガン(GHG23-66)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格 |

10段階の風量設定・ワンタッチでデジタル温度調節 | 100V | 1300W | 50から600度 | 86×245×201mm | 0.67kg | - |

| Anesty『ヒートガン』 |

|

※各社通販サイトの 2025年4月25日時点 での税込価格 |

あれこれ使えてコスパも最強クラス | 単相100V | 1500W | 50〜600度 | 長さ245×幅65×高さ185mm | 約750g | 可 |

| elesories『ヒートガン(HG1012)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格 |

風量調節で快速冷却できる | 単相100V | 1200W | 50~650度 | 長さ225×幅71×高さ195mm | 660g(コード除く) | 可 |

| Anesty『[進化型]ヒートガン』 |

![Anesty『[進化型]ヒートガン』](https://m.media-amazon.com/images/I/41OtVb9TkaL._SL500_.jpg)

|

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格 |

デジタル表示で温度調整がわかりやすい | 単相100V | 1500W | 50~600度 | 長さ255×幅65×高さ185mm | 1004g | 可 |

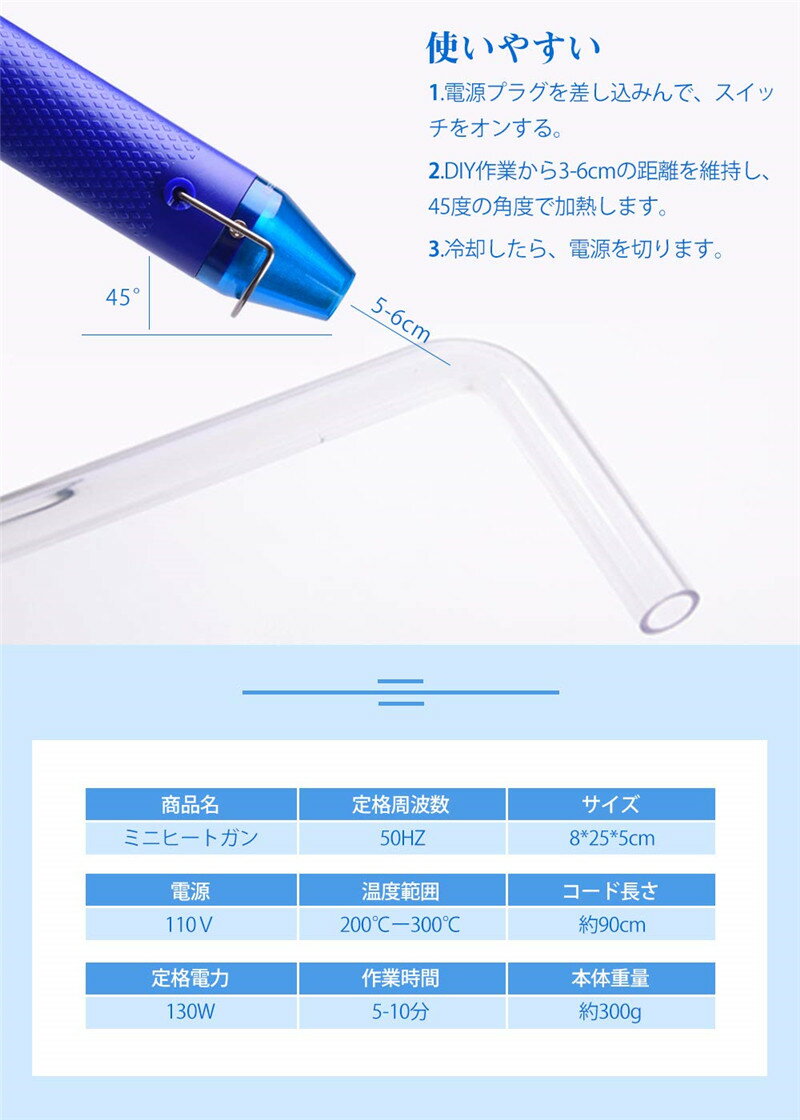

| Mirao『ヒートガン 小型 熱風機』 |

|

※各社通販サイトの 2025年4月25日時点 での税込価格 |

DIYにぴったりなミニヒートガン | 単相110V | 300W | 200~300度 | 長さ190×幅35mm | 300g | 可(スタンド付き) |

| Power sonic(パワーソニック) 『ヒートガンセット(HG-10S)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格 |

付属パーツでいろいろな作業に対応 | 単相100V | 1200W | 50~650度 | 長さ250×幅85×高さ210mm | 890g | - |

| MTK『ヒートガン(HT1800)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格 |

さまざまな作業に使えてコスパ抜群 | 単相110V | 1800W | 300度、600度 | 長さ250×高さ(持ち手部分含む)195mm | - | 可 |

ヒートガンとは

ヒートガンとは、本体にヒーターが内蔵され、熱風を送風することができる工具のこと。メーカーによっては「ホットガン」「熱風機」といった呼び名でも呼ばれます。

原理はドライヤーと同じですが、大きな違いは熱風の温度。一般的なドライヤーの吹き出し口温度が100℃程度なのに対し、ヒートガンは吹き出し口温度が500℃近くになります。

完全な工具であるため、取り扱いには十分な注意が必要ですが、ドライヤーでは対応できない「塗装やシールの剥がし作業」や「パテの乾燥」「チューブの収縮」などに活躍します。

ヒートガンの選び方

それでは、ヒートガンの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の5つ。

【1】温度調節できるか

【2】風量調整できるか

【3】交換ノズルの種類

【4】冷却機能があるか

【5】形状

上記の5つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】温度調節できるかチェック

使用用途によって最適温度はさまざまです。価格によっては温度調節のできないものもあるので、値段と機能のバランスを考えて使用用途に合った製品を選びましょう。

▼塩ビを曲げるときは「60度~80度」の温度になるタイプを

ヒートガンは製品によって加工できる温度が異なりますが、塩ビ素材を加工するには、60~80度ぐらいが適温です。この温度に調整できる製品を選んでください。

ヒートガンのなかには定温状態で熱を放出する製品もありますが、塩ビ素材には向いていません。塩ビ素材を加工するなら、少なくとも80度の熱量を出せるヒートガンを選びましょう。

▼熱収縮チューブは「100度」まで出るタイプを

ヒートガンがあればチューブ素材の加工もかんたんですが、熱収縮チューブを加工するときは100度前後の熱量を放出できるヒートガンが適しています。

より高い熱量のヒートガンを使うときは加工物から距離を離せば調節できます。ただし効率よく熱収縮チューブの加工作業をおこなうためには、100度前後に温度調節できるものを選んでください。

▼シュリンクフィルムは「150度」の温度になるタイプを

おもに包装用に使用されるシュリンクフィルム素材を加工するのに適した温度は150度前後です。これ以上の高い温度で加工すると、溶けてしまうので要注意。

シュリンクフィルムで包装・収縮作業をするときは、150度前後の温度が出せるヒートガンが必要です。温度調節できる製品を選ぶ場合、150度前後の温度がキープできるかどうかチェックしましょう。

▼塩ビ溶接は「270度前後」の温度なるタイプを

塩ビ素材を溶接する場合に気をつけるのは高温になりすぎないことです。塩ビ素材の加工なら60~80度で作業できますが、溶接の場合は270度前後の熱量が出せるヒートガンを選んでください。それより高温だと反応温度を超えてしまうので、うまく溶接できません。

塩ビ素材の加工から溶接までおこなうのなら、60~300度ぐらいまで温度調節できるヒートガンを選んでおけば間違いありません。

▼ハンダ付けは「350度」の温度になるタイプを

ハンダ付けするときはハンダごてがよく使用されますが、ヒートガンでもハンダを溶かして加工できます。ハンダの反応温度は350度ぐらいなので、この程度の温度調節が可能なヒートガンを選びましょう。

ハンダ付けができると電化製品の補修などができるので、350度前後の熱量が出せるヒートガンがあれば便利に使えます。

【2】風量調整できるかチェック

ヒートガンを使っているうちに必要になるのが風量調節機能です。一定の温度で作業していると素材によっては溶けたり燃えたりします。また弱すぎると加工がうまくいきません。ヒートガンを素材に近づけたり離したりして温度調節をするのですが、風量調節ができれば作業がもっとかんたんになります。

とくに熱収縮チューブの加工などは温度の加減がデリケートなので、風量調節ができるヒートガンが必要です。

【3】交換ノズルの種類をチェック

ヒートガンを当てる部分は目的によって大小範囲があるので、交換ノズルが付属していると便利。ピンポイントで熱を与えるためストロー型になったノズル、コードやチューブを囲むように熱が与えられるノズル、ドライヤーのように広範囲に熱を与えられるノズルなど種類もさまざまです。

これらのノズルがそろっていると、多様な作業に使用できるようになります。追加でノズルが取りつけられるヒートガンを購入しておくのも手です。

【4】冷却機能があるかチェック

ヒートガンを使う場合、使用してすぐにノズルに触るのは危険です。高温の温風によってヒートガンの金属製ノズルはかなりの高温になるので、使用後は熱が冷めるまで待つ必要があります。

このような場合にほしいのが冷却機能。冷風によってノズルを冷ますので、短時間で片づけることが可能です。また加工して熱を持っている素材に冷風を当てて冷やすこともできます。

【5】形状をチェック

ヒートガンを選ぶときは自分にとって使いやすい形状のものを選びましょう。

▼自立できると両手での作業が可能に

ヒートガンは、手で持ちながら熱風を対象物に与えるため、どうしてもヒートガンを持つ片方の手がふさがります。しかし作業の内容によっては、ヒートガンで熱を与えながら両手で作業をしたい、という場合もあります。

商品によっては本体にスタンドがついているものもあります。スタンドで自立することにより、両手で作業することが可能になります。手芸などこまかい作業が必要な場合、自立するヒートガンを選択しておくのがよいでしょう。

▼ミニサイズなら軽量で持ちやすい

ヒートガンの一般的な重さは700~1,000g程度ですが、より使いやすいように軽量化した製品もあります。とくに作業範囲が広い場合や持ち運びを重視するなら、軽量でコンパクトなタイプを選びましょう。

小型のものなら家庭用ドライヤーと同じぐらいの600g前後が適しています。ハンドクラフト用なら、200g程度のミニサイズやペン型のものが使いやすいです。

▼充電式でコードレスなら使いやすい

カーフィルムを貼るときなどは屋外での作業になりがちです。屋外の場合は電源が取れないことが多いので、充電式のコードレスが向いています。また屋内よりも屋外のほうがやりやすい作業の場合も、コードレスがあると便利です。

屋内で作業するときも、コードレスなら自由に動けるので取り回しがしやすいです。ただし、バッテリー切れにならないように気をつける必要があります。

エキスパートのアドバイス

熱処理作業直後の熱くなったヒートガンに注意

使い終わった直後に素材やヒートガンはとても熱くなっているので、じかに素手で触らないこと。火傷の危険があります。使用後のヒートガンの収納にも注意が必要で、そのまま床などに置いてしまうと床材などが溶けてしまうことが。

そのため、使用後に冷却できる冷却送風(50度送風)が出るヒートガンをおすすめします。使用後に冷却用送風をしばらく出し、本体やノズルを冷却して収納しましょう。

ユーザーが選んだイチオシ4選

ここでは、ヒートガンを使っている人がおすすめする「買ってよかった商品」だけを紹介します。 商品の口コミはもちろん、コスパや機能性、使いやすさの評価ポイントも聞いてみたので、各項目にも注目して商品選びの参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

温度調整が容易

デジタル表示ができる本体があり、そこで温度調整をすることができます。目で見て調整ができるため非常にわかりやすく使いやすいです。ノズルも複数ついているので用途に合わせて交換することができます。電子工作用としては必要なものが揃っている感じです。(R.F.さん/男性/39歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

付いているノズルがコンパクトなものだけなので、例えばパイプを曲げたりするときは別途考えなくてはなりません。(R.F.さん/男性/39歳/会社員)

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 3.7点 |

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 3.7点 |

愛用者

基本的なセット

ヒートガンとしてはオーソドックスなものだと思います。温度は50度~650度でけっこう幅広く調整できます。モードが2つあって高温までできるのと中温までで抑えられるモードがあります。塩ビ管を曲げるのに使用しましたが、ちょっと時間はかかりつつも問題なくできました。(M.F.さん/女性/45歳/主婦)

【デメリットや気になった点】

消費電力が1400Wもあるので、ご家庭で使う場合にはブレーカーがとばないように注意する必要があります。(M.F.さん/女性/45歳/主婦)

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★☆☆ |

| 使いやすさ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 3.3点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★☆☆ |

| 使いやすさ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 3.3点 |

愛用者

使い方が簡単

マニュアルを一読するだけで基本的に使えるほど簡単です。屋外にあるコンセントを延長して別の場所にコンセントを設置するために電線の敷設を行ったとき、パイプの接合や曲げ作業をするのに使用しました。とくに問題なくできました。上向きに設置して使うことができるのでパイプの曲げなどには便利です。(M.F.さん/男性/40歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

見た目は非常にチープに見えます。そのため安全性に不安を感じるかもしれませんが、今のところとくに品質に問題はなさそうです。(M.F.さん/男性/40歳/会社員)

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★☆☆ |

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 3.3点 |

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★☆☆ |

| 使いやすさ | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 3.3点 |

愛用者

ワイヤレスで便利

電源コンセントへ接続したほうがパワフルだとは思うのですが、もともとHiKOKI製の製品を使っている関係でバッテリーをもっていました。そのため、こちらの製品に決めた感じです。用途としては電子部品の取り外し程度なので十分です。ワイヤレスなので消費電力の心配をしなくてよいのは助かります。(M.M.さん/男性/30歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

パワーについてはやはり商用電源から直接とったほうが出ると思うので、ハイパワーが必要であればあまり合わないかもしれません。(M.M.さん/男性/30歳/会社員)

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.0点 |

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.0点 |

ヒートガンおすすめ9選

上で紹介したヒートガンの選び方のポイントをふまえて、DIYクリエイター・網田真希さんと編集部が選んだおすすめ商品を紹介します。

幅広い作業に対応可能な軽量ヒートガン

電動工具メーカーとして、日本だけでなく海外でも有名な「マキタ」のヒートガン。

4種類のノズルと2種類のスクレーパも収納できる専用ケースつきです。温度9段階、風量2段階の調節が可能。ヒートガン本体がとても軽量に作られているのがうれしいポイントで、手に負担がかからず作業効率をあげることができます。

50度から550度まで調節でき、幅広い作業に対応できる逸品です。

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格

| 使用電源 | 単相100V |

|---|---|

| 消費電力 | 1200W |

| 温度 | 50〜550度 |

| 本体サイズ | 長さ257×幅85×高さ206mm |

| 本体質量 | 約670g |

| 自立 | 可 |

| 使用電源 | 単相100V |

|---|---|

| 消費電力 | 1200W |

| 温度 | 50〜550度 |

| 本体サイズ | 長さ257×幅85×高さ206mm |

| 本体質量 | 約670g |

| 自立 | 可 |

細やかな温度調節をしたいときにおすすめ

こちらの商品の最大のポイントは、温度調節が無段階で調節できるところです。細かな温度調節をしたい場合、この無段階調節はとても便利。50度から500度と低温から高温までの幅が広いこともこちらの商品のポイントです。

プラスティックなど温度によって形を変形してしまう素材などに使用する際には、このように低温から調節できるヒートガンは重宝します。使用後に50度の熱風温度で冷却させることが可能です。

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格

| 使用電源 | 単相100V |

|---|---|

| 消費電力 | 1200W |

| 温度 | 50~550度 |

| 本体サイズ | 長さ255×幅82×高さ205mm |

| 本体質量 | 約580g |

| 自立 | 可 |

| 使用電源 | 単相100V |

|---|---|

| 消費電力 | 1200W |

| 温度 | 50~550度 |

| 本体サイズ | 長さ255×幅82×高さ205mm |

| 本体質量 | 約580g |

| 自立 | 可 |

10段階の風量設定・ワンタッチでデジタル温度調節

10段階の風量設定やワンタッチで温度をデジタル調整可能。さらに、4つのプログラムで温度設定をカスタマイズ。また、2,300Wの強力なモーターを搭載し、650°Cまで容易に到達。4時間程度の連続使用が可能です。

モーターが過熱状態になったらヒーティングユニットをオフになる自動熱保護機能を搭載したことで、長寿命を実現。高価格帯にはなりますが、他の製品にはない機能を有しています。

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格

| 使用電源 | 100V |

|---|---|

| 消費電力 | 1300W |

| 温度 | 50から600度 |

| 本体サイズ | 86×245×201mm |

| 本体質量 | 0.67kg |

| 自立 | - |

| 使用電源 | 100V |

|---|---|

| 消費電力 | 1300W |

| 温度 | 50から600度 |

| 本体サイズ | 86×245×201mm |

| 本体質量 | 0.67kg |

| 自立 | - |

あれこれ使えてコスパも最強クラス

無段階調温可能なヒートガン。50度の冷却送風から600度の高音熱風まで幅広い温度調節が可能です。そして多用途アタッチメントに4種類のノズル、 三角スクレーパーがついて価格は良心的。

コストパフォーマンスは最強クラスです。熱風の幅の広さや機能の多さ、付属品の多さなど、多くの作業に対応できるヒートガンを求める方におすすめします。

※各社通販サイトの 2025年4月25日時点 での税込価格

| 使用電源 | 単相100V |

|---|---|

| 消費電力 | 1500W |

| 温度 | 50〜600度 |

| 本体サイズ | 長さ245×幅65×高さ185mm |

| 本体質量 | 約750g |

| 自立 | 可 |

| 使用電源 | 単相100V |

|---|---|

| 消費電力 | 1500W |

| 温度 | 50〜600度 |

| 本体サイズ | 長さ245×幅65×高さ185mm |

| 本体質量 | 約750g |

| 自立 | 可 |

風量調節で快速冷却できる

風量調節が付いたヒートガンです。風量は弱風と強風の2段階切り替えで熱量を加減できるので加工作業がやりやすく、作業後は強風モードで熱量のダイヤルを下げれば快速冷却ができます。この機能を使えば発熱シートの寿命も延長可能です。

このヒートガンの特徴は、温度制御モジュールと温度制御保護スイッチが内蔵されていること。温度が高すぎると、自動的に保護機能が作動して加熱できなくなります。

また付属のパーツも種類が多いので、いろいろな用途に使えて便利です。

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格

| 使用電源 | 単相100V |

|---|---|

| 消費電力 | 1200W |

| 温度 | 50~650度 |

| 本体サイズ | 長さ225×幅71×高さ195mm |

| 本体質量 | 660g(コード除く) |

| 自立 | 可 |

| 使用電源 | 単相100V |

|---|---|

| 消費電力 | 1200W |

| 温度 | 50~650度 |

| 本体サイズ | 長さ225×幅71×高さ195mm |

| 本体質量 | 660g(コード除く) |

| 自立 | 可 |

デジタル表示で温度調整がわかりやすい

温度が50~600度まで幅広く、いろいろな素材に使えるヒートガンです。温度調整が液晶画面にデジタル表示できるので見やすく、温度の目安がわかりやすいのが特徴。

2段階の風量調節が可能で、急速加熱ができるだけでなく、ワンタッチ冷却もできます。また、電源を切っても設定値を記憶できるので、次回の起動時も同じ温度設定で作業ができて便利です。

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格

| 使用電源 | 単相100V |

|---|---|

| 消費電力 | 1500W |

| 温度 | 50~600度 |

| 本体サイズ | 長さ255×幅65×高さ185mm |

| 本体質量 | 1004g |

| 自立 | 可 |

| 使用電源 | 単相100V |

|---|---|

| 消費電力 | 1500W |

| 温度 | 50~600度 |

| 本体サイズ | 長さ255×幅65×高さ185mm |

| 本体質量 | 1004g |

| 自立 | 可 |

DIYにぴったりなミニヒートガン

小型で持ちやすく、趣味でDIYをやっている方に適したヒートガン。温度調節の範囲は200~300度まであるので、手芸ねんどの乾燥や熱収縮紙の加工もかんたんです。クリエイティブな工芸品作りに便利な製品。

封印用の封筒ワックスなど工夫次第でいろいろな工作に使えます。ペンを持つような感覚で作業ができるので使い勝手がよく、ヒートガンがはじめての方にも不安なく使えるでしょう。

※各社通販サイトの 2025年4月25日時点 での税込価格

| 使用電源 | 単相110V |

|---|---|

| 消費電力 | 300W |

| 温度 | 200~300度 |

| 本体サイズ | 長さ190×幅35mm |

| 本体質量 | 300g |

| 自立 | 可(スタンド付き) |

| 使用電源 | 単相110V |

|---|---|

| 消費電力 | 300W |

| 温度 | 200~300度 |

| 本体サイズ | 長さ190×幅35mm |

| 本体質量 | 300g |

| 自立 | 可(スタンド付き) |

付属パーツでいろいろな作業に対応

LED温度インジケーターが付いており、温度表示がわかりやすいのが特徴です。ダイヤル式なので温度調節がしやすく、DIYから本格的な熱加工作業まで幅広く使えるヒートガン。

付属している4種類のノズルと剥がし用のスクレーバを使えば、粘着物の剥離、カーペット剥がし、ペンキ乾燥、塩ビパイプの曲げ加工などいろいろな作業に対応できます。

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格

| 使用電源 | 単相100V |

|---|---|

| 消費電力 | 1200W |

| 温度 | 50~650度 |

| 本体サイズ | 長さ250×幅85×高さ210mm |

| 本体質量 | 890g |

| 自立 | - |

| 使用電源 | 単相100V |

|---|---|

| 消費電力 | 1200W |

| 温度 | 50~650度 |

| 本体サイズ | 長さ250×幅85×高さ210mm |

| 本体質量 | 890g |

| 自立 | - |

さまざまな作業に使えてコスパ抜群

こちらは良心的な価格設定のヒートガンですが、交換用ノズルが4種類ついているので多種多様に使用することができます。600度と300度の2段切り替えができるため、熱を加える最適温度に合わせて温度調節が可能。DIYにて塗料を早く乾かしたい、パテを早く乾かしたいなどのかんたん作業から、ハンダなどの作業もこなしてくれるコストパフォーマンスがいい商品です。

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格

| 使用電源 | 単相110V |

|---|---|

| 消費電力 | 1800W |

| 温度 | 300度、600度 |

| 本体サイズ | 長さ250×高さ(持ち手部分含む)195mm |

| 本体質量 | - |

| 自立 | 可 |

| 使用電源 | 単相110V |

|---|---|

| 消費電力 | 1800W |

| 温度 | 300度、600度 |

| 本体サイズ | 長さ250×高さ(持ち手部分含む)195mm |

| 本体質量 | - |

| 自立 | 可 |

「ヒートガン」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 使用電源 | 消費電力 | 温度 | 本体サイズ | 本体質量 | 自立 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| マキタ『ヒートガン(HG6031VK)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格 |

幅広い作業に対応可能な軽量ヒートガン | 単相100V | 1200W | 50〜550度 | 長さ257×幅85×高さ206mm | 約670g | 可 |

| RYOBI(リョービ)『ホットエアガン(HAG-1551)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格 |

細やかな温度調節をしたいときにおすすめ | 単相100V | 1200W | 50~550度 | 長さ255×幅82×高さ205mm | 約580g | 可 |

| Bosch(ボッシュ)『ホットエアガン(GHG23-66)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格 |

10段階の風量設定・ワンタッチでデジタル温度調節 | 100V | 1300W | 50から600度 | 86×245×201mm | 0.67kg | - |

| Anesty『ヒートガン』 |

|

※各社通販サイトの 2025年4月25日時点 での税込価格 |

あれこれ使えてコスパも最強クラス | 単相100V | 1500W | 50〜600度 | 長さ245×幅65×高さ185mm | 約750g | 可 |

| elesories『ヒートガン(HG1012)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格 |

風量調節で快速冷却できる | 単相100V | 1200W | 50~650度 | 長さ225×幅71×高さ195mm | 660g(コード除く) | 可 |

| Anesty『[進化型]ヒートガン』 |

![Anesty『[進化型]ヒートガン』](https://m.media-amazon.com/images/I/41OtVb9TkaL._SL500_.jpg)

|

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格 |

デジタル表示で温度調整がわかりやすい | 単相100V | 1500W | 50~600度 | 長さ255×幅65×高さ185mm | 1004g | 可 |

| Mirao『ヒートガン 小型 熱風機』 |

|

※各社通販サイトの 2025年4月25日時点 での税込価格 |

DIYにぴったりなミニヒートガン | 単相110V | 300W | 200~300度 | 長さ190×幅35mm | 300g | 可(スタンド付き) |

| Power sonic(パワーソニック) 『ヒートガンセット(HG-10S)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格 |

付属パーツでいろいろな作業に対応 | 単相100V | 1200W | 50~650度 | 長さ250×幅85×高さ210mm | 890g | - |

| MTK『ヒートガン(HT1800)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年04月23日時点 での税込価格 |

さまざまな作業に使えてコスパ抜群 | 単相110V | 1800W | 300度、600度 | 長さ250×高さ(持ち手部分含む)195mm | - | 可 |

各通販サイトのランキングを見る ヒートガンの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのヒートガンの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

【関連記事】そのほかの関連アイテムもチェック

まとめ

熱処理が必要な作業は意外と多いものです。そのような場合にあると便利なのがヒートガン。高性能な製品は600度の熱風を出すことができます。コンパクトなペン型のヒートガンでも200度ぐらいの熱風を出せるので、DIYなど身近な作業にも使えて便利です。

選び方やいろいろな製品を紹介してきました。工具類は急に必要になる場面がよくありますから、つねに常備しておくように心がけてください。ヒートガンもひとつあると、いろいろな作業に役立ちます。本記事を参考にして、選んでみてください。

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。

![Anesty『[進化型]ヒートガン』](https://m.media-amazon.com/images/I/41ok7XZ8IpL._SL500_.jpg)

![Anesty『[進化型]ヒートガン』](https://m.media-amazon.com/images/I/41XCeqW5IQL._SL500_.jpg)

![Anesty『[進化型]ヒートガン』](https://m.media-amazon.com/images/I/41IiQRr2FdL._SL500_.jpg)

![Anesty『[進化型]ヒートガン』](https://m.media-amazon.com/images/I/41Gm3Ft3pzL._SL500_.jpg)

![Anesty『[進化型]ヒートガン』](https://m.media-amazon.com/images/I/51w3+Ta3wmL._SL500_.jpg)

![Anesty『[進化型]ヒートガン』](https://m.media-amazon.com/images/I/41JobhvyMXL._SL500_.jpg)

![Anesty『[進化型]ヒートガン』](https://m.media-amazon.com/images/I/417XrnwUC-L._SL500_.jpg)