| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ・重量 | 風量 | 静音性 | モーター | お手入れのしやすさ | 首振り機能 | タイマー機能 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| siroca(シロカ)『HOT&COOL サーキュレーター ポカクール』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

脱臭・除菌で部屋干しに便利 | 幅285×高さ315×奥行265 mm・4.3 kg | 送風7段階 | 23dB(温風弱、ヒーターON、首振りなし)、16dB(送風1、ヒーターOFF、首振りなし) | DCモーター | ‐ | 上下90度、左右100度 | 切タイマー(2・4・6・8時間) |

| BALMUDA(バルミューダ)『GreenFan Cirq』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

少ない回転数でパワフルな風量を実現 | W34×D25.6×H36cm/2.3kg | 適用床面積(目安):30畳、4段階 | - | DCモーター | - | 水平(0°)〜 垂直上向き(90°) | - |

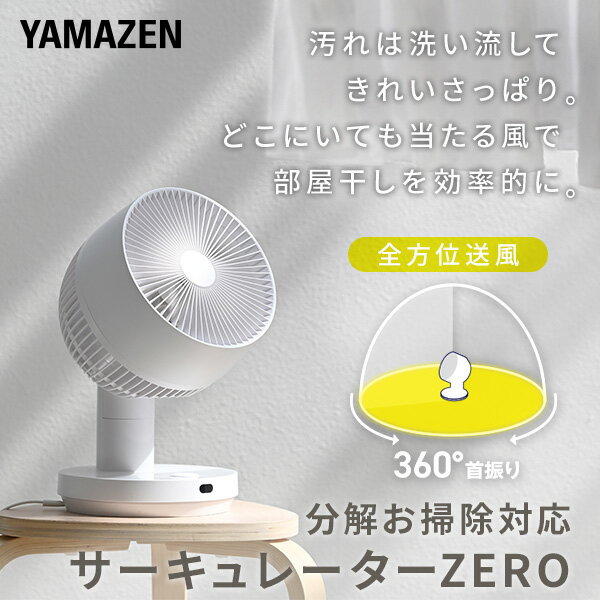

| YAMAZEN(山善)『サーキュレーターZERO』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

360度に風を送り届ける! | 21.8奥行き x 22.6幅 x 31.9高さcm | 24畳/10段階 | あり | DCモーター | 水洗いOK | 左右360°回転/上下90°首振り | あり |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『サーキュレーター扇風機』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

長いネックで高い位置から送風 | W24×D24×H60cm/2.4 kg | 適用床面積(目安):24畳、連続10段階、リズム、おやすみ3段階 | 35db未満 | DCモーター | 前面カバーはネジなしで開封可 | 左右:60°/90°/120°、上下:90° | あり |

| YAMAZEN(山善)『洗える サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

工具不要で分解し部品の丸洗いができる | 32.9 x 25 x 24.7 cm | 3段階 | 最弱時が静音 | ACモーター | - | 左右自動=60度、上向き手動:90度(4段階) | - |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『サーキュレーター 扇風機』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

ランダム送風で部屋の隅々まで風が届く | 22.2 x 22.2 x 29.6 cm、約2kg | - | - | ACモーター | 前面のカバーが外せる | 3Dランダム機能 | - |

| DOSHISHA(ドウシシャ)『サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

小さくても20畳に対応! | 22.5奥行き x 23幅 x 34高さcm/1.9kg | 20畳/12段階 | 35dB以下 | DCモーター | 水洗いOK | 上下左右首振り | あり |

| DOSHISHA(ドウシシャ)『サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

手入れのしやすさを追求! | (高さ×幅×奥行):36.5×28.5×22cm/3kg | 適用床面積(目安):16畳、9段階 ※同一商品で8畳用、24畳用もあり | おやすみモードあり | - | ネジなしで分解可 | 上下左右あり | 1、2、4、8時間 |

| オーム電機『360°首振サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

分解が簡単でメンテナンスがしやすい! | 幅254×高さ350×奥行252mm/2.2kg | 適用床面積(目安):18畳、4段階(静音、弱、中、強) | 38dB以下 | - | ネジなしで分解可 | 左右:約60度 | 1〜8時間 |

| Amazonベーシック『サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

必要十分な機能を備えたスタンダードな製品 | 23.19 x 22 x 32.79cm | 5段階 | 〇 | DCモーター | フロントカバーの取り外し可能 | 左右90度、上下85度 | 最大7時間まで(1時間単位) |

| SHARP(シャープ)『プラズマクラスターサーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

プラズマクラスターでイヤな臭いを撃退! | 19.7奥行き x 25.3幅 x 32.9高さ cm/2.6kg | 最大30畳対応/10段階 | 22dB | DCモーター | 水洗いOK | 左右自動(約60°/約90°/約120°)上下自動(上約60°/下約60°/上下約140°) | あり |

| iimono117『サーキュレーター 壁掛け』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

360°3D回転可能な壁掛けサーキュレーター | 幅30×奥行26×高さ30㎝ | 22畳/3段階 | 静:約39.8dB、弱:約42.4dB、強:約48.5dB | - | 工具不要で、分解可能 | 360°3D回転 | 最大7時間の切タイマー |

| KOIZUMI(コイズミ)『コードレス マルチファン』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

この大きさでコードレス | 幅30×奥行30×高さ57cm/約4.1kg | 10段階調節+TURBO機能 | - | DCモーター | - | 左右:45°/90°/180°、上下:90° | 1、2、3、5、8時間 |

| BONECO(ボネコ)『AIR SHOWER FAN』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

パワフルなのに驚きの静音性 | 37.5×37.5×85cm/6.7kg | 適用床面積(目安):34畳、1260m3 / h | 最小35dB | - | ドライバーを使用した上で分解可能 | - | なし |

| TOSHIBA(東芝エルイートレーディング)『スタンド型サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

最大12mまで届く風量・室温に応じて自動風量調整 | W34×D34×H90~100cm | 約12畳まで対応/12段切替 | - | DCモーター | - | 左右:約60°/90°/120°、上下:約75° | あり |

| DOSHISHA(ドウシシャ)『Kamomefan+c lite』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

静音性とパワフルなサーキュレーター | W29×D26.5×H75~90cm | 最大風量は約1.5m³/分/12段階調節可能 | - | DCモーター | - | 左右:90°、上下:90° | あり(1、2、4、8時間のオフタイマー機能付き) |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『サーキュレーター アイ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

アイリスオーヤマの定番サーキュレーター! | 幅約21×奥行約21×高さ約28.8cm/約2.0kg | 8段階 | 21.5dB | DCモーター | - | 上下左右首振り | あり |

| MODERN DECO(モダンデコ)『360度 3D首振り サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

コンパクトなのにパワフル! | 横幅25.4×奥行き24.4×高さ35cm/約1.9kg | 約15.1㎥/分、8段階 | - | DCモーター | - | 左右:約75°、360°首振り機能あり | あり |

| cado(カドー)『除菌サーキュレーター扇風機』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

部屋干し臭も脱臭する除菌サーキュレーター | 幅276×奥行237× 高さ600mm | 32 畳 | 最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速) | DCモーター | ネジなしで分解可 | 左右約120度(自動) / 上下角度調整約90度(手動) | あり |

| TWINBIRD(ツインバード)『サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

コンパクトサイズで、空気の入れ替えに活躍 | W28×D16×H28cm/1.7kg | 3段階(弱・中・強) | 60 dB以下 | ACモーター | - | 上下:90° | - |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『コンパクトサーキュレーター H型』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

パワフルかつ静かな送風が可能 | 幅約24.2×奥行約17.5×高さ約29cm/約1.6kg | 3段階(強・中・静音) | 35dB未満 | - | 分解丸洗い可 | 左右(自動) | - |

| YAMAZEN(山善)『サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

24dBの静音モードで昼寝も快適 | 奥行き18.5×幅21×高さ28 cm/1.6kg | 3段階(静音・1・2) | 約24dB(静音モード運転時) | - | - | 左右合計50度 | - |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『サーキュレーター アイ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

コンパクトモデルながら風は強力 | W21×D21×29cm/2kg | 適用床面積(目安):18畳、5段階 | 35dB | ACモーター | 前面カバーはネジなしで開封可 | 左右:各約45°、上下:約75° | 2、4、8h |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『サーキュレーター アイ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

省エネ・軽量小型なパワフル扇風機 | 幅約21×奥行約21×高さ約29cm/約1.3kg | 24畳/10段階 | 35dB | DCモーター | - | 上下左右首振り | あり |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

扇風機のように設置し、風を循環させる | W24×D24×H60cm/2.4 kg | 適用床面積(目安):24畳、連続10段階、リズム、おやすみ3段階 | 35db未満 | DCモーター | 前面カバーはネジなしで開封可 | 左右:60°/90°/120°、上下:90° | あり |

| SHARP(シャープ)『サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

フクロウの羽ばたくようなやさしい静音技術 | 19.7奥行き x 25.3幅 x 32.9高さ cm/2.6kg | 最大30畳対応/10段階 | 22dB | DCモーター | 水洗いOK | 左右自動(約60°/約90°/約120°)上下自動(上約60°/下約60°/上下約140°) | あり |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『サーキュレーターmini』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

軽くてコンパクト!だけどしっかり風を送れる! | 180×180×250mm/1.3kg | 適用床面積(目安):6/8畳、3段階(弱・中・強) | - | 前面のカバーはネジなしで開封可 | 左右あり/上方向 : 約90°、下方向 : 約25° ※手動 | - | |

| TWINBIRD(ツインバード)『温度センサー付サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

自動で室温を検知し、風量を調整してくれる! | 約 220 × 290 × 330 mm/約 2.7 kg( 製品のみ ) | 15畳、風量は弱・中・強 | - | - | - | 上下:約55°/72.5°/90°、 | 2、4、6時間 |

| THREEUP(スリーアップ)『DCターボサーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

部屋干しに特化したモード付き! | 19.5奥行き x 22.5幅 x 31高さcm/1.7kg | 18畳/11段階 | あり | DCモーター | - | 左右80°/上下90° | あり(1~8時間) |

| SwitchBot(スイッチボット)『スマートサーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

よりスマートに室内を整えられるIoTデバイス | 33.4奥行き x 17.3幅 x 高さcm/3.35kg | 最大30畳 | 22dB | DCモーター | - | 上下90°/左右90° | あり |

| Polar Cedar『サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

9段階の風量調整ができて、超静音モード付き! | 15.5奥行き x 27.3幅 x 27.7高さcm/1.41kg | 30畳 | 22dB | DCモーター | フロントカバーの取り外し可能 | 上下90°/左右85° | あり |

サーキュレーターの役割とは?

部屋の空気を循環させるサーキュレーター。「直線的で強力な風を送れる」のが特徴で、一点に集中して風を当てる、離れた場所に空気を流す、といった使い方ができます。

大きな役割として、「空気の循環」「換気」「衣類乾燥」の3つとなります。それらの役割について一つひとつ解説していきます。

「空気の循環」:直線的な風でエアコンの冷暖房をより効率的にする

サーキュレーターの大きな役割は「空気の循環」です。エアコンなどと併用し、冷風・温風を循環させることで、部屋全体を効率的に温冷させることが可能。

サーキュレーターの直線的で強力な風で空気を送ることで、部屋の空気をかき混ぜ、温度ムラをなくして快適な空間にしてくれます。

また、早く部屋が冷える・暖まることで、電気代の節約にも一役買ってくれます。

「換気」:部屋の空気を入れ替える

サーキュレーターは部屋の空気の換気にも大きく貢献します。サーキュレーターが送った風は強く長く届きます。そのため、窓の外や換気扇に向けることで、部屋の空気の入れ替えができます。

焼肉や唐揚げなどの料理後のニオイ、真夏の部屋の熱気など、使い方次第で心地よい空気環境にすることができます。

「衣類乾燥」:部屋干しの洗濯物を早く乾かせる

首振りを上向きにできる商品に限りますが、部屋干しの洗濯乾燥にも使用できます。濡れた洗濯物にサーキュレーターの強い風を当てることで、水分を飛ばすことができ、部屋の中でもしっかり乾かすことが可能です。

近年では、衣類乾燥の機能が搭載された商品もあるため、その機能性に注目するのもおすすめです。

衣類の部屋干し乾燥に使われている!

今回、サーキュレーターについてのアンケート調査を、マイナビニュース・ウーマン会員向けに実施したところ、回答数258票(180名)のうち、約30%(回答数55票)が「部屋干しの洗濯乾燥に使用する」と答えました。

近年、徐々に認知されてきた洗濯乾燥モードですが、ユーザーにとってもだんだんと普及しつつある機能でもあるため、ぜひ使ってみてください!

サーキュレーターと扇風機の違いは、風の種類にアリ!

サーキュレーターと扇風機は、どちらもモーターで羽を回して風を作る空調家電ですが、風の種類に違いがあるので、詳しく解説していきます。

サーキュレーター:渦を巻きながら直進する風で、部屋全体の空気を循環させるために設計。エアコンと併用することで、冷暖房効率を高め、部屋の温度ムラを減少させる効果があります。また、部屋干しの洗濯物を乾かすための専用モードを搭載している製品もあります。

扇風機:外側に向かって広がる風で、人に直接風を当てて涼を取るために使われます。扇風機は広範囲に渡って柔らかい風を送り出すことができ、特に夏場に活躍します。一般的に、扇風機はサーキュレーターよりも風量が穏やかで、風が直接当たる範囲が広くなっています。

結論、サーキュレーターは空気の循環を目的に使う場合に適していて、部屋全体の温度調整や部屋干しの洗濯物の乾燥時に活躍してくれます。一方、扇風機は人に直接風を当てて涼を取るために使用され、夏場の暑さ対策に向いています。

あなたにピッタリのサーキュレーターは? タイプ別診断で発見!

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ

ひと口にサーキュレーターと言っても、その機能性や用途は実にさまざま。自分の目的に合うサーキュレーターをしっかり探すことが大事です。

診断チャートで簡単チェック!

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ

上の図があなたにピッタリのサーキュレーターを診断するチャートになります。ぜひチェックして長く使える一品を見つけてくださいね。

A:【運転音は小さいほうがいい】静かで節電にもなるDCモーター

DCモーターは、消費電力が少なく、静かな運転音が特徴です。睡眠時や集中したい時など、静けさを求める方におすすめです。

また、電力変換効率が高く、同じ風量を得るのに必要な電力がACモーターよりも少なくて済むため、省エネ性能が高く、電気代を節約できます。

寝室で使うなら目安は30dB未満

サーキュレーターの静音性については一般的に「db(デシベル)」で表記されています。

環境省の『一般環境騒音の目安について』によると、

・図書館で感じる音がおよそ40db

・美術館で感じる音が50dbくらい

・ファミリーレストランで感じる音が60dbくらい

となっています。そのため30dBであれば音はほとんど気になりません。

寝室で使う際の商品選び時は、30dBを目安に商品を選ぶのがおすすめです。

※出典:環境省資料「騒音の目安」より

B:【コスパ重視】シンプルな構造のACモーター

ACモーターは、DCモーターに比べて価格が安く、シンプルな構造のため故障しにくい点が魅力です。コストパフォーマンスを重視する方におすすめです。

さらに、高出力が得やすく、大風量が必要な広い空間や、強い気流が必要な場合に適しています。

C:【お手入れしやすいものがいい】羽根やガードが簡単に取り外せる

サーキュレーターは構造上、ホコリなどを吸い込みやすくなっているため、お手入れのしやすさも重要です。羽根やガードが簡単に取り外せる設計のものも多く、水洗いできるものも多く揃っています。また、静電気防止加工が施されているタイプは、ホコリが付きにくいのも嬉しいポイント。

定期的なお手入れを行うことで、サーキュレーターの性能を長く維持し、部屋の空気を清潔に保つことができます。

D:【空気の循環や部屋干しに使いたい】上下左右の首振り機能

部屋全体に風を届けたい場合は、上下左右に首振り機能が付いているものが便利です。空気の循環が効率的に行われ、室内の温度ムラを解消することができます。

また、季節によって風向きを変えると、冷暖房効果を高めることも可能です。夏は天井に向けて冷気を循環させ、冬は床に向けて暖気を循環させるといった使い方ができます。

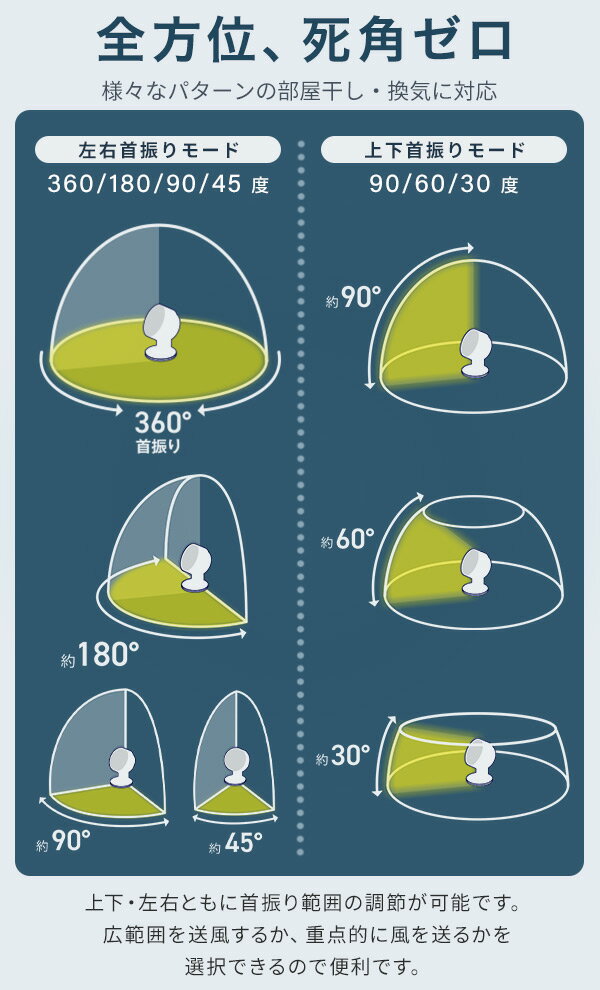

360度首振り機能なら、広範囲に風が行き渡る!

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ

※エアコンとサーキュレーターの位置関係を上から見た図

通常、左右の首振りは90~180度ほどで、風を行き渡らせるのにも限界がありますが、360度であればさらに広範囲に風を届けることができます。

そのため、1部屋の空気循環だけでなく、部屋と部屋の間に設置して2部屋の空気循環も行うことができますよ。

E:【つけっぱなしを防ぎたい】切り忘れ防止ができるタイマー機能

就寝時や外出時にも便利なタイマー機能は、自動で運転を停止させることができるため、切り忘れによる電気代の無駄遣いを防ぎたい方におすすめです。

さらに、スマートフォンアプリと連携して遠隔操作ができるものもあり、外出先からタイマーをセットしたり、運転状況を確認したりすることができて便利です。

F:【家具に邪魔されず空気を循環させたい】高さ調節機能

サーキュレーターの高さを調整できれば、風の向きを細かく調整でき、部屋の構造や家具の配置に合わせて風の流れを作り出すことができます。

例えば、ロフトベッドの上や高い棚の上など、通常では風が届きにくい場所にも効果的に送風できます。

こちらのポイントもチェック! おさえておきたいそのほかの選び方

上記の診断チャートの補足として、そのほかのサーキュレーターの基本的な選び方も見ていきましょう。ポイントは下記です。

【1】風力の強さ(適応畳数)をチェック

【2】リモコンがついているか

【3】設置スペースに制限があるなら壁掛けも

【4】デザインも忘れずに

【1】風力の強さ(適応畳数)をチェック

「風力が強い=遠くまで風を送れる」ことを表し、強いほうがよりスピーディに、そして広い空間の空気を循環させられます。製品紹介にある風力や適用床面積(畳数)などの表記がひとつの目安になります。

また、風の通りが悪い場所で使うなら、より適応畳数が大きいものを選ぶといいでしょう。

【2】リモコンがあれば離れていても操作が可能

リモコンがある機種は、広いリビングの部屋の隅に置いていたり、ソファに座りながら・ベッドで横になりながら操作をする際、わざわざ本体まで行く必要がないので、とても便利。電源のオンオフはもちろん、風量調節やタイマー設定など、さまざまな機能をリモコン一つで操作可能です。

また、リモコンがついている機種の中には、スマートリモコンやスマートスピーカーとの連携が可能なものもあります。

【3】設置スペースに制限があるなら壁掛けも選択肢に

コンパクトであまり設置スペースを取らないサーキュレーターですが、床に置いたりしたくない場合、壁掛けのサーキュレーターを選択肢に入れてみましょう。

・狭い部屋や家具が多ければスペースの有効活用ができる

・小さいお子さんやペットを飼っている家庭なら安全性が高まる

・高い位置に取り付けることで、より部屋全体に均一に風を送ることができ、エアコンの効率UPに繋がる

上記のようなメリットがありますが、設置の際には壁にネジで穴を開ける必要があります。

【4】自宅の雰囲気やインテリアに調和するデザインを選ぼう

空気の循環や部屋の喚起、室内干しできるサーキュレーターはオールシーズン活躍してくれるので、つい出しっぱなしにしがち。ですが、自宅の雰囲気やインテリアと調和するものを選びましょう。

北欧風なら木目調やナチュラルカラー、シンプルならモノトーンが向いています。アクセントを加えたいなら、レトロ風やカラフルなデザインを取り入れるのもいいですね。

【目的別】おすすめのサーキュレーター

部屋の空気を快適に循環させるサーキュレーター。種類が豊富でどれを選べば良いか迷いますよね。そこで、あなたの目的に合ったサーキュレーターを、いくつかご紹介します。ぜひ参考にして、快適な空間作りに役立ててください。

DCモーター:音が静かなだけでなく、節電にも

脱臭・除菌で部屋干しに便利

シロカ独自の機能である「ふわびゅーんUZU」により、20m先まで送風ができ、温風は約3.5m届くため、部屋の空気循環や冷暖房の循環効率を上げることができます。

マイナスイオンを発生させるイオニシモ機能によって、部屋干しした衣服の脱臭や除菌をしてくれるのも大きな魅力。省スペースなサイズで簡単に抱えて持ち運べるうえ、机の下に置いておけるため、家にいる時間が長い人ほど便利な商品ですよ。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 幅285×高さ315×奥行265 mm・4.3 kg |

|---|---|

| 風量 | 送風7段階 |

| 静音性 | 23dB(温風弱、ヒーターON、首振りなし)、16dB(送風1、ヒーターOFF、首振りなし) |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | ‐ |

| 首振り機能 | 上下90度、左右100度 |

| タイマー機能 | 切タイマー(2・4・6・8時間) |

| サイズ・重量 | 幅285×高さ315×奥行265 mm・4.3 kg |

|---|---|

| 風量 | 送風7段階 |

| 静音性 | 23dB(温風弱、ヒーターON、首振りなし)、16dB(送風1、ヒーターOFF、首振りなし) |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | ‐ |

| 首振り機能 | 上下90度、左右100度 |

| タイマー機能 | 切タイマー(2・4・6・8時間) |

少ない回転数でパワフルな風量を実現

同社独自のグリーンファンテクノロジーが実現した、パワフルな風量は30畳まで対応。強力な送風で室内を空気循環させ、不快な温度差を解消します。

DCブラシレスモーターの採用により省エネ性能も優れており、最弱運転時の消費電力はわずか3Wなのでおすすめ。1日8時間運転した場合でも、電気代0.6円と経済的です。デザインもおしゃれでインテリアとしても優れています。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | W34×D25.6×H36cm/2.3kg |

|---|---|

| 風量 | 適用床面積(目安):30畳、4段階 |

| 静音性 | - |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 水平(0°)〜 垂直上向き(90°) |

| タイマー機能 | - |

| サイズ・重量 | W34×D25.6×H36cm/2.3kg |

|---|---|

| 風量 | 適用床面積(目安):30畳、4段階 |

| 静音性 | - |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 水平(0°)〜 垂直上向き(90°) |

| タイマー機能 | - |

360度に風を送り届ける!

静音性に優れたDCモーターを搭載し、寝室にも使いやすく、タイマーでより賢く部屋を快適に保つことができます。360度回転するので設置場所にも困らない優秀な商品です。

分解して丸洗いすることもでき、清潔に使い続けられますよ。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 21.8奥行き x 22.6幅 x 31.9高さcm |

|---|---|

| 風量 | 24畳/10段階 |

| 静音性 | あり |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | 水洗いOK |

| 首振り機能 | 左右360°回転/上下90°首振り |

| タイマー機能 | あり |

| サイズ・重量 | 21.8奥行き x 22.6幅 x 31.9高さcm |

|---|---|

| 風量 | 24畳/10段階 |

| 静音性 | あり |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | 水洗いOK |

| 首振り機能 | 左右360°回転/上下90°首振り |

| タイマー機能 | あり |

長いネックで高い位置から送風

サーキュレーターの強力な風と扇風機の柔らかな風が両立できる多機能モデルです。上下左右に自動で首振りが可能。

風切音を押さえながらしっかりとした強い風が吹き出します。

扇風機と比べても設置スペースが小さいので、設置場所を選びません。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | W24×D24×H60cm/2.4 kg |

|---|---|

| 風量 | 適用床面積(目安):24畳、連続10段階、リズム、おやすみ3段階 |

| 静音性 | 35db未満 |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | 前面カバーはネジなしで開封可 |

| 首振り機能 | 左右:60°/90°/120°、上下:90° |

| タイマー機能 | あり |

| サイズ・重量 | W24×D24×H60cm/2.4 kg |

|---|---|

| 風量 | 適用床面積(目安):24畳、連続10段階、リズム、おやすみ3段階 |

| 静音性 | 35db未満 |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | 前面カバーはネジなしで開封可 |

| 首振り機能 | 左右:60°/90°/120°、上下:90° |

| タイマー機能 | あり |

ACモーター:コスパ重視!

工具不要で分解し部品の丸洗いができる

工具不要で全分解でき、パッと外せて、サッと洗えるサーキュレーターです。サーキュレーターは空気の摩擦で静電気が発生するため、ホコリが多く付着します。部品の丸洗いが可能なこのモデルなら、簡単にお掃除でき清潔に保てます。

左右のスイング運転に対応、手動で最大90度まで上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しにぴったりです。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 32.9 x 25 x 24.7 cm |

|---|---|

| 風量 | 3段階 |

| 静音性 | 最弱時が静音 |

| モーター | ACモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 左右自動=60度、上向き手動:90度(4段階) |

| タイマー機能 | - |

| サイズ・重量 | 32.9 x 25 x 24.7 cm |

|---|---|

| 風量 | 3段階 |

| 静音性 | 最弱時が静音 |

| モーター | ACモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 左右自動=60度、上向き手動:90度(4段階) |

| タイマー機能 | - |

ランダム送風で部屋の隅々まで風が届く

アイリスオーヤマ独自の研究により開発された新構造により、空気の流れをコントロールし、より強力に風を送り出せる機種です。

上下、左右の両方を設定すればランダムに送風することが可能で、部屋の隅々まで効率的に風を届けます。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 22.2 x 22.2 x 29.6 cm、約2kg |

|---|---|

| 風量 | - |

| 静音性 | - |

| モーター | ACモーター |

| お手入れのしやすさ | 前面のカバーが外せる |

| 首振り機能 | 3Dランダム機能 |

| タイマー機能 | - |

| サイズ・重量 | 22.2 x 22.2 x 29.6 cm、約2kg |

|---|---|

| 風量 | - |

| 静音性 | - |

| モーター | ACモーター |

| お手入れのしやすさ | 前面のカバーが外せる |

| 首振り機能 | 3Dランダム機能 |

| タイマー機能 | - |

お手入れしやすい仕様:いつでも清潔に!

小さくても20畳に対応!

適応畳数は20畳で、リビングでも使える小型のサーキュレーターです。風量は12段階で調整でき、上下左右の首振りも可能。

パーツを分解&水洗いでき、定期的なお手入れで清潔に保つことができます。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 22.5奥行き x 23幅 x 34高さcm/1.9kg |

|---|---|

| 風量 | 20畳/12段階 |

| 静音性 | 35dB以下 |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | 水洗いOK |

| 首振り機能 | 上下左右首振り |

| タイマー機能 | あり |

| サイズ・重量 | 22.5奥行き x 23幅 x 34高さcm/1.9kg |

|---|---|

| 風量 | 20畳/12段階 |

| 静音性 | 35dB以下 |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | 水洗いOK |

| 首振り機能 | 上下左右首振り |

| タイマー機能 | あり |

手入れのしやすさを追求!

圧倒的なお手入れのかんたんさを誇るサーキュレーター。ドライバー不要でかんたんに分解でき、ファンやガードについたホコリや汚れを一気に洗い流すことができます。また、レトロなデザインもかわいいです。

首振りや風量などの操作ができるリモコンは、本体に収納できるので失くす心配もなし! かんたんにお手入れできるから、お子さんがいる家庭でも安心してお使いいただけます。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | (高さ×幅×奥行):36.5×28.5×22cm/3kg |

|---|---|

| 風量 | 適用床面積(目安):16畳、9段階 ※同一商品で8畳用、24畳用もあり |

| 静音性 | おやすみモードあり |

| モーター | - |

| お手入れのしやすさ | ネジなしで分解可 |

| 首振り機能 | 上下左右あり |

| タイマー機能 | 1、2、4、8時間 |

| サイズ・重量 | (高さ×幅×奥行):36.5×28.5×22cm/3kg |

|---|---|

| 風量 | 適用床面積(目安):16畳、9段階 ※同一商品で8畳用、24畳用もあり |

| 静音性 | おやすみモードあり |

| モーター | - |

| お手入れのしやすさ | ネジなしで分解可 |

| 首振り機能 | 上下左右あり |

| タイマー機能 | 1、2、4、8時間 |

分解が簡単でメンテナンスがしやすい!

分解が簡単で、お掃除がしやすい設計になっているサーキュレーター。サーキュレーターは風を送ることで、自然に羽にホコリがつきやすいですが、分解がしやすいため、手軽にメンテナンスが可能列です。

もちろん、風量・機能も申し分ありません。4段階調整ができ、連続運転モードやリズムモード、おやすみモードも搭載。風量を一番小さくすれば静音性も高いため、夜間の使用もしやすいですよ。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 幅254×高さ350×奥行252mm/2.2kg |

|---|---|

| 風量 | 適用床面積(目安):18畳、4段階(静音、弱、中、強) |

| 静音性 | 38dB以下 |

| モーター | - |

| お手入れのしやすさ | ネジなしで分解可 |

| 首振り機能 | 左右:約60度 |

| タイマー機能 | 1〜8時間 |

| サイズ・重量 | 幅254×高さ350×奥行252mm/2.2kg |

|---|---|

| 風量 | 適用床面積(目安):18畳、4段階(静音、弱、中、強) |

| 静音性 | 38dB以下 |

| モーター | - |

| お手入れのしやすさ | ネジなしで分解可 |

| 首振り機能 | 左右:約60度 |

| タイマー機能 | 1〜8時間 |

上下左右の首振り機能:空気の循環効率がUP

必要十分な機能を備えたスタンダードな製品

「アレコレ機能はいらないから価格を抑えたい」そんな方にピッタリのサーキュレーターです。最大18畳の空間に対応。上下左右に自動で首振りをして、エアコンの風をしっかり部屋中に循環させてくれますよ。

風量は5段階で調整できて、いろんなシーンに使えて便利。もちろん、カバーは取り外しできるので定期的なお手入れもできます。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 23.19 x 22 x 32.79cm |

|---|---|

| 風量 | 5段階 |

| 静音性 | 〇 |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | フロントカバーの取り外し可能 |

| 首振り機能 | 左右90度、上下85度 |

| タイマー機能 | 最大7時間まで(1時間単位) |

| サイズ・重量 | 23.19 x 22 x 32.79cm |

|---|---|

| 風量 | 5段階 |

| 静音性 | 〇 |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | フロントカバーの取り外し可能 |

| 首振り機能 | 左右90度、上下85度 |

| タイマー機能 | 最大7時間まで(1時間単位) |

プラズマクラスターでイヤな臭いを撃退!

フクロウの羽をお手本にしたユニークなファンの形状により、風量を抑えれば人のささやき声ほどの静かな運転音(22dB)で使えるのが魅力。最大30畳の空間に送風できるパワフルさも持ち合わせています。

嫌な生乾き臭を撃退できる『プラズマクラスターNEXT』も搭載しており、上下左右の首振りモードも付いているのでオールシーズン使用することができます。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 19.7奥行き x 25.3幅 x 32.9高さ cm/2.6kg |

|---|---|

| 風量 | 最大30畳対応/10段階 |

| 静音性 | 22dB |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | 水洗いOK |

| 首振り機能 | 左右自動(約60°/約90°/約120°)上下自動(上約60°/下約60°/上下約140°) |

| タイマー機能 | あり |

| サイズ・重量 | 19.7奥行き x 25.3幅 x 32.9高さ cm/2.6kg |

|---|---|

| 風量 | 最大30畳対応/10段階 |

| 静音性 | 22dB |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | 水洗いOK |

| 首振り機能 | 左右自動(約60°/約90°/約120°)上下自動(上約60°/下約60°/上下約140°) |

| タイマー機能 | あり |

360°3D回転可能な壁掛けサーキュレーター

風量は3段階から選択でき、最小約39.8dBの静音設計なので、音が気にならないのがうれしいポイント。また、空間を邪魔しない壁掛けタイプは小さい子どもやペットがいる家庭でも安心して使うことができます。

タイマーは、最大7時間設定できる切タイマーと、運転開始(何も操作しな状態)してから10時間経過後に自動で運転がストップするオートオフ機能を搭載しています。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 幅30×奥行26×高さ30㎝ |

|---|---|

| 風量 | 22畳/3段階 |

| 静音性 | 静:約39.8dB、弱:約42.4dB、強:約48.5dB |

| モーター | - |

| お手入れのしやすさ | 工具不要で、分解可能 |

| 首振り機能 | 360°3D回転 |

| タイマー機能 | 最大7時間の切タイマー |

| サイズ・重量 | 幅30×奥行26×高さ30㎝ |

|---|---|

| 風量 | 22畳/3段階 |

| 静音性 | 静:約39.8dB、弱:約42.4dB、強:約48.5dB |

| モーター | - |

| お手入れのしやすさ | 工具不要で、分解可能 |

| 首振り機能 | 360°3D回転 |

| タイマー機能 | 最大7時間の切タイマー |

タイマー機能:切り忘れ防止に

この大きさでコードレス

DCモーターを採用した大きめのサーキュレーターですが、置き場所を選ばない充電式コードレスタイプです。風量は10段階切り替え+ターボモードを搭載しています。

3パターンの角度から選べる首振り機能や、1~8時間のあいだで5段階の切り替えオフタイマー機能もある点もポイントです。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 幅30×奥行30×高さ57cm/約4.1kg |

|---|---|

| 風量 | 10段階調節+TURBO機能 |

| 静音性 | - |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 左右:45°/90°/180°、上下:90° |

| タイマー機能 | 1、2、3、5、8時間 |

| サイズ・重量 | 幅30×奥行30×高さ57cm/約4.1kg |

|---|---|

| 風量 | 10段階調節+TURBO機能 |

| 静音性 | - |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 左右:45°/90°/180°、上下:90° |

| タイマー機能 | 1、2、3、5、8時間 |

高さ調節機能:風向きを自由自在に

パワフルなのに驚きの静音性

スイスの家電メーカー「BONECO(ボネコ)」のおしゃれなサーキュレーター。リビングで使っても家族のだんらんを邪魔しない、とても静かな稼働音も魅力です。

高さを2段階で調節でき、角度も縦270°・横360°と自由に動かすことができるので、パワフルに稼働します。

対応畳数は約34畳。エアコンが無い部屋やロフトにも、パワフルに風を届けます。フロントガードはかんたんに取り外せて、ファンは丸洗いOK。清潔を保てるから、家族みんな安心して使えますね。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 37.5×37.5×85cm/6.7kg |

|---|---|

| 風量 | 適用床面積(目安):34畳、1260m3 / h |

| 静音性 | 最小35dB |

| モーター | - |

| お手入れのしやすさ | ドライバーを使用した上で分解可能 |

| 首振り機能 | - |

| タイマー機能 | なし |

| サイズ・重量 | 37.5×37.5×85cm/6.7kg |

|---|---|

| 風量 | 適用床面積(目安):34畳、1260m3 / h |

| 静音性 | 最小35dB |

| モーター | - |

| お手入れのしやすさ | ドライバーを使用した上で分解可能 |

| 首振り機能 | - |

| タイマー機能 | なし |

最大12mまで届く風量・室温に応じて自動風量調整

『スタンド型サーキュレーター』は、DCモーターを採用した高性能なサーキュレーターです。3D首振り機能により、部屋全体の空気を効率よく循環させることができます。風量は12段階に調節可能で、最大12m先まで風を届けることができます。温度センサーを搭載しており、室温に応じて自動で風量を調整するため、快適な環境を維持できます。

また、静音性に優れており、就寝時や静かな環境でも使用可能。リモコン付きで操作も簡単。高さ調節も可能で、扇風機としても利用できます。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | W34×D34×H90~100cm |

|---|---|

| 風量 | 約12畳まで対応/12段切替 |

| 静音性 | - |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 左右:約60°/90°/120°、上下:約75° |

| タイマー機能 | あり |

| サイズ・重量 | W34×D34×H90~100cm |

|---|---|

| 風量 | 約12畳まで対応/12段切替 |

| 静音性 | - |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 左右:約60°/90°/120°、上下:約75° |

| タイマー機能 | あり |

静音性とパワフルなサーキュレーター

ドウシシャの『Kamomefan+c lite(K-F25AYCGD)』は、静音性とパワフルな風量を兼ね備えたサーキュレーターです。DCモーターを採用し、風量は12段階で調節可能。最大風量は約1.5m³/分で、広い部屋でも効率的に空気を循環させます。左右90度、上下90度の首振り機能を持ち、リモコン付きで操作も簡単です。

また、前面ガードと羽根は取り外し可能で、水洗いができるため、お手入れも容易。さらに、1、2、4、8時間のオフタイマー機能があり、就寝時や外出時にも便利です。軽量で持ち運びやすく、デザインもシンプルでどんなインテリアにも馴染みます。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | W29×D26.5×H75~90cm |

|---|---|

| 風量 | 最大風量は約1.5m³/分/12段階調節可能 |

| 静音性 | - |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 左右:90°、上下:90° |

| タイマー機能 | あり(1、2、4、8時間のオフタイマー機能付き) |

| サイズ・重量 | W29×D26.5×H75~90cm |

|---|---|

| 風量 | 最大風量は約1.5m³/分/12段階調節可能 |

| 静音性 | - |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 左右:90°、上下:90° |

| タイマー機能 | あり(1、2、4、8時間のオフタイマー機能付き) |

リモコン付き:遠隔操作もラクラク

アイリスオーヤマの定番サーキュレーター!

「特殊形状スパイラルグリル」により、パワフルな送風を実現しつつ、真っすぐ突き抜けるような気流を生み出し、約24畳もの空気の換気をサポートします。

リモコンで簡単に操作することができるため、離れた位置から好みの風量に変更が可能。また、重さは約1.3kgと軽量で片手でもラクに持ち運べます。送風モードも多数搭載されており、換気・洗濯など目的に合わせて選べますよ。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 幅約21×奥行約21×高さ約28.8cm/約2.0kg |

|---|---|

| 風量 | 8段階 |

| 静音性 | 21.5dB |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 上下左右首振り |

| タイマー機能 | あり |

| サイズ・重量 | 幅約21×奥行約21×高さ約28.8cm/約2.0kg |

|---|---|

| 風量 | 8段階 |

| 静音性 | 21.5dB |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 上下左右首振り |

| タイマー機能 | あり |

コンパクトなのにパワフル!

360度回転して、効率的に風を循環させる設計。10段階で風量を調整でき、肌当たりの良い風からパワフルな風まで楽しめます。また、リモコン付きなので離れた位置からでも操作可能です。

約18Wの省エネタイプで、電気代の節約にも! フルリモコン操作で遠隔からでも風量やモードの切り替えができます。なお、お手入れがしやすいよう、後ろガードまで取り外しが可能なので、いつでも清潔な状態をキープできます。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 横幅25.4×奥行き24.4×高さ35cm/約1.9kg |

|---|---|

| 風量 | 約15.1㎥/分、8段階 |

| 静音性 | - |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 左右:約75°、360°首振り機能あり |

| タイマー機能 | あり |

| サイズ・重量 | 横幅25.4×奥行き24.4×高さ35cm/約1.9kg |

|---|---|

| 風量 | 約15.1㎥/分、8段階 |

| 静音性 | - |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 左右:約75°、360°首振り機能あり |

| タイマー機能 | あり |

部屋干し臭も脱臭する除菌サーキュレーター

低濃度のオゾンを放出し、高い空間除菌率を誇る今の時代にぴったりな商品です。キッチンの気になる生ごみのニオイや生活臭も分解して脱臭します。部屋干しの洗濯物も素早く乾かし、ジメジメ臭も気になりません。

リモコン付きで電源オフや風量切り替えなどもラクラク。パーツが取り外しやすく、お手入れがかんたんなのもうれしいポイントですね。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 幅276×奥行237× 高さ600mm |

|---|---|

| 風量 | 32 畳 |

| 静音性 | 最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速) |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | ネジなしで分解可 |

| 首振り機能 | 左右約120度(自動) / 上下角度調整約90度(手動) |

| タイマー機能 | あり |

| サイズ・重量 | 幅276×奥行237× 高さ600mm |

|---|---|

| 風量 | 32 畳 |

| 静音性 | 最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速) |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | ネジなしで分解可 |

| 首振り機能 | 左右約120度(自動) / 上下角度調整約90度(手動) |

| タイマー機能 | あり |

【価格別】おすすめのサーキュレーター

価格帯別におすすめのマウスパッドを紹介していきます。5,000円以下、5,000~1万円以下、1万円以上に分けているので、予算に応じた商品をチェックしてみてください。

5,000円以下のおすすめはこれ

コンパクトサイズで、空気の入れ替えに活躍

省スペースのコンパクトさで人気のTWINBIRD『KJ-D994W』。価格の安さも選ばれている理由のひとつでしょう。

羽根は取り外させないものの前面グリルが着脱式で、内部の掃除も比較的しやすい構造です。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | W28×D16×H28cm/1.7kg |

|---|---|

| 風量 | 3段階(弱・中・強) |

| 静音性 | 60 dB以下 |

| モーター | ACモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 上下:90° |

| タイマー機能 | - |

| サイズ・重量 | W28×D16×H28cm/1.7kg |

|---|---|

| 風量 | 3段階(弱・中・強) |

| 静音性 | 60 dB以下 |

| モーター | ACモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 上下:90° |

| タイマー機能 | - |

パワフルかつ静かな送風が可能

特殊形状のスパイラルグリルにより、パワフルな送風が可能なサーキュレーターです。工具を使わなくても分解できて丸洗いもできるので、衛生面でも安心。

静音モードを使えば動作音は35dB未満と図書館よりも静かで、寝室で使用しても眠りを妨げることはありません。コンパクト&軽量モデルなので、持ち運びも簡単です。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 幅約24.2×奥行約17.5×高さ約29cm/約1.6kg |

|---|---|

| 風量 | 3段階(強・中・静音) |

| 静音性 | 35dB未満 |

| モーター | - |

| お手入れのしやすさ | 分解丸洗い可 |

| 首振り機能 | 左右(自動) |

| タイマー機能 | - |

| サイズ・重量 | 幅約24.2×奥行約17.5×高さ約29cm/約1.6kg |

|---|---|

| 風量 | 3段階(強・中・静音) |

| 静音性 | 35dB未満 |

| モーター | - |

| お手入れのしやすさ | 分解丸洗い可 |

| 首振り機能 | 左右(自動) |

| タイマー機能 | - |

24dBの静音モードで昼寝も快適

一般的に図書館の静けさが40dB程度といわれるなか、こちらのサーキューレーターの静音モードは24dBの小さな動作音で稼働します。小さなお子様の昼寝も邪魔をせずに涼しい風を送ります。

上下左右に首振りを行うため、冬場に締め切った部屋の換気をする際でも、部屋全体の空気を入れ替えて清潔に保つことができます。部屋に干した洗濯物も、直接パワフルな風を当てることで、乾燥までの時間を短縮します。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 奥行き18.5×幅21×高さ28 cm/1.6kg |

|---|---|

| 風量 | 3段階(静音・1・2) |

| 静音性 | 約24dB(静音モード運転時) |

| モーター | - |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 左右合計50度 |

| タイマー機能 | - |

| サイズ・重量 | 奥行き18.5×幅21×高さ28 cm/1.6kg |

|---|---|

| 風量 | 3段階(静音・1・2) |

| 静音性 | 約24dB(静音モード運転時) |

| モーター | - |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 左右合計50度 |

| タイマー機能 | - |

5,000~1万円以下のおすすめはこれ

コンパクトモデルながら風は強力

『PCF-SC15T』はコンパクトボディながら、特殊形状の「スパイラルグリル」を採用して、適用畳数が従来品(PCF-C15T)の8畳から18畳になったのが魅力です。

運転音はわずか35dBなので、使っていても風切り音が気になりません。風利用は5リズム風モードも搭載しています。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | W21×D21×29cm/2kg |

|---|---|

| 風量 | 適用床面積(目安):18畳、5段階 |

| 静音性 | 35dB |

| モーター | ACモーター |

| お手入れのしやすさ | 前面カバーはネジなしで開封可 |

| 首振り機能 | 左右:各約45°、上下:約75° |

| タイマー機能 | 2、4、8h |

| サイズ・重量 | W21×D21×29cm/2kg |

|---|---|

| 風量 | 適用床面積(目安):18畳、5段階 |

| 静音性 | 35dB |

| モーター | ACモーター |

| お手入れのしやすさ | 前面カバーはネジなしで開封可 |

| 首振り機能 | 左右:各約45°、上下:約75° |

| タイマー機能 | 2、4、8h |

省エネ・軽量小型なパワフル扇風機

軽量・コンパクトで省エネなのが特徴のサーキュレーターです。とにかく小さく運びやすくて便利。風量は10段階で調整できますが、風量4あたりからはやや音が大きくなります。

そのため、風量4以上は対人用の扇風機というより、衣類乾燥で使うのにおすすめ。DCモーターを使っているため、ACモーターのものより電気代をカットできるのも魅力です。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 幅約21×奥行約21×高さ約29cm/約1.3kg |

|---|---|

| 風量 | 24畳/10段階 |

| 静音性 | 35dB |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 上下左右首振り |

| タイマー機能 | あり |

| サイズ・重量 | 幅約21×奥行約21×高さ約29cm/約1.3kg |

|---|---|

| 風量 | 24畳/10段階 |

| 静音性 | 35dB |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 上下左右首振り |

| タイマー機能 | あり |

1万円以上のおすすめはこれ

扇風機のように設置し、風を循環させる

サーキュレーターの強力な風と扇風機の柔らかな風が両立できる多機能モデルです。扇風機のように設置することができ、上下左右に自動で首振りが可能です。さらに、扇風機と比べても設置スペースが小さいので、設置場所を選びません。

静音性も十分で、弱で35dB以下と静かに運転するだけでなく、「おやすみモード」も3段階あり充実。ライフスタイルに合わせて設定できますよ。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | W24×D24×H60cm/2.4 kg |

|---|---|

| 風量 | 適用床面積(目安):24畳、連続10段階、リズム、おやすみ3段階 |

| 静音性 | 35db未満 |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | 前面カバーはネジなしで開封可 |

| 首振り機能 | 左右:60°/90°/120°、上下:90° |

| タイマー機能 | あり |

| サイズ・重量 | W24×D24×H60cm/2.4 kg |

|---|---|

| 風量 | 適用床面積(目安):24畳、連続10段階、リズム、おやすみ3段階 |

| 静音性 | 35db未満 |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | 前面カバーはネジなしで開封可 |

| 首振り機能 | 左右:60°/90°/120°、上下:90° |

| タイマー機能 | あり |

フクロウの羽ばたくようなやさしい静音技術

最大30畳対応の大風量モデルで、フクロウの翼を応用した「ネイチャーウイング」でやさしい運転音を実現。

「プラズマクラスターNEXT」を搭載し、部屋干しの嫌な臭いもしっかり消します。「上下左右首振り機能」で風を部屋全体に行きわたらせて、夏場も爽やかに過ごせるアイテム。お手入れの際は工具を使わずパーツを取り外して簡単に水洗いできます。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 19.7奥行き x 25.3幅 x 32.9高さ cm/2.6kg |

|---|---|

| 風量 | 最大30畳対応/10段階 |

| 静音性 | 22dB |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | 水洗いOK |

| 首振り機能 | 左右自動(約60°/約90°/約120°)上下自動(上約60°/下約60°/上下約140°) |

| タイマー機能 | あり |

| サイズ・重量 | 19.7奥行き x 25.3幅 x 32.9高さ cm/2.6kg |

|---|---|

| 風量 | 最大30畳対応/10段階 |

| 静音性 | 22dB |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | 水洗いOK |

| 首振り機能 | 左右自動(約60°/約90°/約120°)上下自動(上約60°/下約60°/上下約140°) |

| タイマー機能 | あり |

【畳数別】おすすめのサーキュレーター

部屋の広さに合わせたサーキュレーターを選べば、涼しさだけでなく、洗濯物の乾燥時間を短縮できたり、より快適な空間を作ることができます。ここからは、畳数別におすすめのサーキュレーターをご紹介します。

10畳以下:一人暮らしのワンルームや、寝室などの個室に

軽くてコンパクト!だけどしっかり風を送れる!

アイリスオーヤマ史上、最小最軽量で設計されたサーキュレーター。縦横は18cmで省スペースで収まるため、設置しても邪魔になりにくいのがポイントです。

さらに、プロペラは「特殊形状スパイラルグリル」「ボール型フォルム」を採用しており、ジェット気流効果でパワフルな風を送ります。

部屋の空気の循環だけでなく、デスクに設置してコンパクト扇風機としても使えますよ。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 180×180×250mm/1.3kg |

|---|---|

| 風量 | 適用床面積(目安):6/8畳、3段階(弱・中・強) |

| 静音性 | |

| モーター | - |

| お手入れのしやすさ | 前面のカバーはネジなしで開封可 |

| 首振り機能 | 左右あり/上方向 : 約90°、下方向 : 約25° ※手動 |

| タイマー機能 | - |

| サイズ・重量 | 180×180×250mm/1.3kg |

|---|---|

| 風量 | 適用床面積(目安):6/8畳、3段階(弱・中・強) |

| 静音性 | |

| モーター | - |

| お手入れのしやすさ | 前面のカバーはネジなしで開封可 |

| 首振り機能 | 左右あり/上方向 : 約90°、下方向 : 約25° ※手動 |

| タイマー機能 | - |

11~20畳:リビングに

自動で室温を検知し、風量を調整してくれる!

自動で風量を調節してくれるサーキュレーターです。手動で風量を調節しなくても、室温を検知し、温度の上昇・下降で強・中・弱と調節してくれるため、使いやすいだけでなく節電にもなります。

また、モード選択も充実しており、エアコンが冷房時の「冷房モード」、暖房時の「暖房モード」、衣類乾燥のための「部屋干しモード」など、サーキュレーターの魅力を引き出してくれる機能が搭載されています。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 約 220 × 290 × 330 mm/約 2.7 kg( 製品のみ ) |

|---|---|

| 風量 | 15畳、風量は弱・中・強 |

| 静音性 | - |

| モーター | - |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 上下:約55°/72.5°/90°、 |

| タイマー機能 | 2、4、6時間 |

| サイズ・重量 | 約 220 × 290 × 330 mm/約 2.7 kg( 製品のみ ) |

|---|---|

| 風量 | 15畳、風量は弱・中・強 |

| 静音性 | - |

| モーター | - |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 上下:約55°/72.5°/90°、 |

| タイマー機能 | 2、4、6時間 |

部屋干しに特化したモード付き!

わかりやすい液晶表示が付いており、11段階の風量調整はもちろん、タイマーや首振りなど多彩な機能を簡単に使いこなせるユーザービリティが高いサーキュレーターです。

「衣類乾燥モード」という部屋干しに特化したモードもあり、梅雨時の嫌な生乾きを抑えるのにも便利。分解して拭き掃除することもできます。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 19.5奥行き x 22.5幅 x 31高さcm/1.7kg |

|---|---|

| 風量 | 18畳/11段階 |

| 静音性 | あり |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 左右80°/上下90° |

| タイマー機能 | あり(1~8時間) |

| サイズ・重量 | 19.5奥行き x 22.5幅 x 31高さcm/1.7kg |

|---|---|

| 風量 | 18畳/11段階 |

| 静音性 | あり |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 左右80°/上下90° |

| タイマー機能 | あり(1~8時間) |

21畳以上:吹き抜けのある広いリビングに

よりスマートに室内を整えられるIoTデバイス

音声操作・スマホなどで、遠隔操作ができるIoT家具を幅広く展開するスイッチボットのサーキュレーター。バッテリー内蔵型なので、屋内外問わずどこでも使えますよ。

静音設計・パワフル送風など一般的な機能面に加えて、エアコンやサーキュレーターを同時に起動することも可能。まさに次世代の商品です。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 33.4奥行き x 17.3幅 x 高さcm/3.35kg |

|---|---|

| 風量 | 最大30畳 |

| 静音性 | 22dB |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 上下90°/左右90° |

| タイマー機能 | あり |

| サイズ・重量 | 33.4奥行き x 17.3幅 x 高さcm/3.35kg |

|---|---|

| 風量 | 最大30畳 |

| 静音性 | 22dB |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | - |

| 首振り機能 | 上下90°/左右90° |

| タイマー機能 | あり |

9段階の風量調整ができて、超静音モード付き!

やさしい微風からパワフルな送風まで、9段階に調整できる高性能なサーキュレーターです。22dBほどの超静音モードも付いており、寝室で過ごすのに便利な常夜灯も付いています。

高品質なDCモーターと新構造のファンを合わせたことで、従来品よりも35%風速を向上させています。省エネ性も高く、地球にもお財布にもやさしいです。

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| サイズ・重量 | 15.5奥行き x 27.3幅 x 27.7高さcm/1.41kg |

|---|---|

| 風量 | 30畳 |

| 静音性 | 22dB |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | フロントカバーの取り外し可能 |

| 首振り機能 | 上下90°/左右85° |

| タイマー機能 | あり |

| サイズ・重量 | 15.5奥行き x 27.3幅 x 27.7高さcm/1.41kg |

|---|---|

| 風量 | 30畳 |

| 静音性 | 22dB |

| モーター | DCモーター |

| お手入れのしやすさ | フロントカバーの取り外し可能 |

| 首振り機能 | 上下90°/左右85° |

| タイマー機能 | あり |

【ユーザーが厳選】イチオシ商品

ここでは、サーキュレーターを使っている人がおすすめする「買ってよかった商品」だけを紹介します。 商品の口コミはもちろん、コスパやお手入れ、機能性の評価ポイントも聞いてみたので、各項目にも注目して商品選びの参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

風量がすごいので梅雨の時期は大活躍!

おもに室内干しの洗濯ものを乾かすときと、冷暖房の際に室内の空気を循環させるために使用しています。風量最大にするとそれはもうすごい風を送り出してくれるので、サーキュレーターとしての機能はばっちりです。静音モードはとても静かで、夜間の使用でも気になりません。(M.N.さん/女性/38歳/自営業)

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★★☆ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★★☆ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

360度回転で洗濯物干しにぴったり

おもに雨の日、洗濯物を乾かすのに使用しています。360度回転し、風量もしっかりしているので、室内干しでも生乾きのイヤなにおいが気になりません。サーキュレーターはほこりが溜まりがちですが、工具なしでパーツの取り外しができるので、ズボラな私にぴったりです。(N.M.さん/女性/31歳/主婦)

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

コンパクトで持ち運びしやすい

とてもコンパクトなのに、風量は文句なし。おまけに静かなサーキュレーターです。部屋の空気を循環させたり、天気の悪い日には洗濯ものを乾かしたりしています。暖房やエアコンの効きもよくなって、温度のムラもなくなったので快適に過ごせています。(M.C.さん/女性/38歳/会社員)

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者

おしゃれで自慢したくなるサーキュレーター

新居に合うナチュラルテイストの扇風機を探したところ、こちらを見つけました。デザインだけでなく機能面も抜群でした! 静かなのにしっかりと風量があります。節電センサーが付いていて、人の動きを感知してくれるから消し忘れを防止してくれます! お友だちにも褒められてお気に入りです。(I.R.さん/女性/39歳/会社員)

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★★★ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者

パワフル&静音で就寝時に活躍

DCモーターを搭載しており静かなので、寝室で使っています。上下左右に首振りできるので、エアコンの冷気を効率よく部屋に行き渡らせることができるようです。シンプルなデザインでリモコン付き、分解して洗いやすい点もお気に入りです。(M.Nさん/女性/36歳/主婦)

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★★☆ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| お手入れ | ★★★★☆ |

| 機能性 | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.3点 |

「サーキュレーター」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ・重量 | 風量 | 静音性 | モーター | お手入れのしやすさ | 首振り機能 | タイマー機能 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| siroca(シロカ)『HOT&COOL サーキュレーター ポカクール』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

脱臭・除菌で部屋干しに便利 | 幅285×高さ315×奥行265 mm・4.3 kg | 送風7段階 | 23dB(温風弱、ヒーターON、首振りなし)、16dB(送風1、ヒーターOFF、首振りなし) | DCモーター | ‐ | 上下90度、左右100度 | 切タイマー(2・4・6・8時間) |

| BALMUDA(バルミューダ)『GreenFan Cirq』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

少ない回転数でパワフルな風量を実現 | W34×D25.6×H36cm/2.3kg | 適用床面積(目安):30畳、4段階 | - | DCモーター | - | 水平(0°)〜 垂直上向き(90°) | - |

| YAMAZEN(山善)『サーキュレーターZERO』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

360度に風を送り届ける! | 21.8奥行き x 22.6幅 x 31.9高さcm | 24畳/10段階 | あり | DCモーター | 水洗いOK | 左右360°回転/上下90°首振り | あり |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『サーキュレーター扇風機』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

長いネックで高い位置から送風 | W24×D24×H60cm/2.4 kg | 適用床面積(目安):24畳、連続10段階、リズム、おやすみ3段階 | 35db未満 | DCモーター | 前面カバーはネジなしで開封可 | 左右:60°/90°/120°、上下:90° | あり |

| YAMAZEN(山善)『洗える サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

工具不要で分解し部品の丸洗いができる | 32.9 x 25 x 24.7 cm | 3段階 | 最弱時が静音 | ACモーター | - | 左右自動=60度、上向き手動:90度(4段階) | - |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『サーキュレーター 扇風機』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

ランダム送風で部屋の隅々まで風が届く | 22.2 x 22.2 x 29.6 cm、約2kg | - | - | ACモーター | 前面のカバーが外せる | 3Dランダム機能 | - |

| DOSHISHA(ドウシシャ)『サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

小さくても20畳に対応! | 22.5奥行き x 23幅 x 34高さcm/1.9kg | 20畳/12段階 | 35dB以下 | DCモーター | 水洗いOK | 上下左右首振り | あり |

| DOSHISHA(ドウシシャ)『サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

手入れのしやすさを追求! | (高さ×幅×奥行):36.5×28.5×22cm/3kg | 適用床面積(目安):16畳、9段階 ※同一商品で8畳用、24畳用もあり | おやすみモードあり | - | ネジなしで分解可 | 上下左右あり | 1、2、4、8時間 |

| オーム電機『360°首振サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

分解が簡単でメンテナンスがしやすい! | 幅254×高さ350×奥行252mm/2.2kg | 適用床面積(目安):18畳、4段階(静音、弱、中、強) | 38dB以下 | - | ネジなしで分解可 | 左右:約60度 | 1〜8時間 |

| Amazonベーシック『サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

必要十分な機能を備えたスタンダードな製品 | 23.19 x 22 x 32.79cm | 5段階 | 〇 | DCモーター | フロントカバーの取り外し可能 | 左右90度、上下85度 | 最大7時間まで(1時間単位) |

| SHARP(シャープ)『プラズマクラスターサーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

プラズマクラスターでイヤな臭いを撃退! | 19.7奥行き x 25.3幅 x 32.9高さ cm/2.6kg | 最大30畳対応/10段階 | 22dB | DCモーター | 水洗いOK | 左右自動(約60°/約90°/約120°)上下自動(上約60°/下約60°/上下約140°) | あり |

| iimono117『サーキュレーター 壁掛け』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

360°3D回転可能な壁掛けサーキュレーター | 幅30×奥行26×高さ30㎝ | 22畳/3段階 | 静:約39.8dB、弱:約42.4dB、強:約48.5dB | - | 工具不要で、分解可能 | 360°3D回転 | 最大7時間の切タイマー |

| KOIZUMI(コイズミ)『コードレス マルチファン』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

この大きさでコードレス | 幅30×奥行30×高さ57cm/約4.1kg | 10段階調節+TURBO機能 | - | DCモーター | - | 左右:45°/90°/180°、上下:90° | 1、2、3、5、8時間 |

| BONECO(ボネコ)『AIR SHOWER FAN』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

パワフルなのに驚きの静音性 | 37.5×37.5×85cm/6.7kg | 適用床面積(目安):34畳、1260m3 / h | 最小35dB | - | ドライバーを使用した上で分解可能 | - | なし |

| TOSHIBA(東芝エルイートレーディング)『スタンド型サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

最大12mまで届く風量・室温に応じて自動風量調整 | W34×D34×H90~100cm | 約12畳まで対応/12段切替 | - | DCモーター | - | 左右:約60°/90°/120°、上下:約75° | あり |

| DOSHISHA(ドウシシャ)『Kamomefan+c lite』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

静音性とパワフルなサーキュレーター | W29×D26.5×H75~90cm | 最大風量は約1.5m³/分/12段階調節可能 | - | DCモーター | - | 左右:90°、上下:90° | あり(1、2、4、8時間のオフタイマー機能付き) |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『サーキュレーター アイ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

アイリスオーヤマの定番サーキュレーター! | 幅約21×奥行約21×高さ約28.8cm/約2.0kg | 8段階 | 21.5dB | DCモーター | - | 上下左右首振り | あり |

| MODERN DECO(モダンデコ)『360度 3D首振り サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

コンパクトなのにパワフル! | 横幅25.4×奥行き24.4×高さ35cm/約1.9kg | 約15.1㎥/分、8段階 | - | DCモーター | - | 左右:約75°、360°首振り機能あり | あり |

| cado(カドー)『除菌サーキュレーター扇風機』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

部屋干し臭も脱臭する除菌サーキュレーター | 幅276×奥行237× 高さ600mm | 32 畳 | 最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速) | DCモーター | ネジなしで分解可 | 左右約120度(自動) / 上下角度調整約90度(手動) | あり |

| TWINBIRD(ツインバード)『サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

コンパクトサイズで、空気の入れ替えに活躍 | W28×D16×H28cm/1.7kg | 3段階(弱・中・強) | 60 dB以下 | ACモーター | - | 上下:90° | - |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『コンパクトサーキュレーター H型』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

パワフルかつ静かな送風が可能 | 幅約24.2×奥行約17.5×高さ約29cm/約1.6kg | 3段階(強・中・静音) | 35dB未満 | - | 分解丸洗い可 | 左右(自動) | - |

| YAMAZEN(山善)『サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

24dBの静音モードで昼寝も快適 | 奥行き18.5×幅21×高さ28 cm/1.6kg | 3段階(静音・1・2) | 約24dB(静音モード運転時) | - | - | 左右合計50度 | - |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『サーキュレーター アイ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

コンパクトモデルながら風は強力 | W21×D21×29cm/2kg | 適用床面積(目安):18畳、5段階 | 35dB | ACモーター | 前面カバーはネジなしで開封可 | 左右:各約45°、上下:約75° | 2、4、8h |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『サーキュレーター アイ』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

省エネ・軽量小型なパワフル扇風機 | 幅約21×奥行約21×高さ約29cm/約1.3kg | 24畳/10段階 | 35dB | DCモーター | - | 上下左右首振り | あり |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

扇風機のように設置し、風を循環させる | W24×D24×H60cm/2.4 kg | 適用床面積(目安):24畳、連続10段階、リズム、おやすみ3段階 | 35db未満 | DCモーター | 前面カバーはネジなしで開封可 | 左右:60°/90°/120°、上下:90° | あり |

| SHARP(シャープ)『サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

フクロウの羽ばたくようなやさしい静音技術 | 19.7奥行き x 25.3幅 x 32.9高さ cm/2.6kg | 最大30畳対応/10段階 | 22dB | DCモーター | 水洗いOK | 左右自動(約60°/約90°/約120°)上下自動(上約60°/下約60°/上下約140°) | あり |

| IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)『サーキュレーターmini』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

軽くてコンパクト!だけどしっかり風を送れる! | 180×180×250mm/1.3kg | 適用床面積(目安):6/8畳、3段階(弱・中・強) | - | 前面のカバーはネジなしで開封可 | 左右あり/上方向 : 約90°、下方向 : 約25° ※手動 | - | |

| TWINBIRD(ツインバード)『温度センサー付サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

自動で室温を検知し、風量を調整してくれる! | 約 220 × 290 × 330 mm/約 2.7 kg( 製品のみ ) | 15畳、風量は弱・中・強 | - | - | - | 上下:約55°/72.5°/90°、 | 2、4、6時間 |

| THREEUP(スリーアップ)『DCターボサーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

部屋干しに特化したモード付き! | 19.5奥行き x 22.5幅 x 31高さcm/1.7kg | 18畳/11段階 | あり | DCモーター | - | 左右80°/上下90° | あり(1~8時間) |

| SwitchBot(スイッチボット)『スマートサーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

よりスマートに室内を整えられるIoTデバイス | 33.4奥行き x 17.3幅 x 高さcm/3.35kg | 最大30畳 | 22dB | DCモーター | - | 上下90°/左右90° | あり |

| Polar Cedar『サーキュレーター』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月5日時点 での税込価格 |

9段階の風量調整ができて、超静音モード付き! | 15.5奥行き x 27.3幅 x 27.7高さcm/1.41kg | 30畳 | 22dB | DCモーター | フロントカバーの取り外し可能 | 上下90°/左右85° | あり |

各通販サイトのランキングを見る サーキュレーターの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのサーキュレーターの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

ユーザーが選ぶ人気メーカーランキング

今回のアンケートでは購入したサーキュレーターのメーカーについても調査を実施しました。メーカーランキングは、アンケートの人気順で下記のようになります。

1位:アイリスオーヤマ 92人

2位:山善 36人

3位(同率):バルミューダ 15人

3位(同率):ドウシシャ 15人

5位:ツインバード 14人

6位(同率):コイズミ 10人

6位(同率):無印良品 10人

※アンケート情報の詳細は記事末尾に記載しております。

それぞれのメーカーの特徴について、一つひとつ解説していきます。

1位:IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)|投票数:92人

アイリスオーヤマは、宮城県に本社を置く総合家電メーカー。価格の安さと機能性の高さで、扇風機やエアコンなどの空調家電、さらに炊飯器や洗濯機、掃除機など、幅広い商品を展開しています。

同社のサーキュレーターは、適応畳数10畳以下~50畳以下まで、ご自宅の部屋のサイズに合うよう幅広い畳数展開が魅力。また、DCモーター&ACモーター、リモコン付き、首振り機能付きなどさまざまニーズに合う商品を展開しています。

2位:YAMAZEN(山善)|投票数:36人

山善は、大阪に本社を置く家電メーカー。

安価でシンプルな機能性の扇風機を多く展開し、ちょうどいい製品が欲しいというユーザーに人気のブランドです。

3位(同率):BALMUDA(バルミューダ)|投票数:15人

バルミューダは、東京都武蔵野市に本社を置く、家庭用電気製品の製造、販売を行うメーカー。

展開しているサーキュレーターは1商品のみで、シンプルな機能性と、送風と同時に脱臭もできる性能の良さが魅力です。

3位(同率):DOSHISHA(ドウシシャ)|投票数:15人

ドウシシャは、大阪と東京に本社を置く、家電やキッチンアイテム、インテリアなどの商品を展開するメーカー。

空調機器においては、リビング扇風機から卓上扇風機、サーキュレーターなども展開。

サーキュレーターは、コンパクトタイプから24畳の部屋に使えるパワータイプまで幅広く販売しています。

5位:TWINBIRD(ツインバード):14人

ツインバードは、新潟に本社を置く、家電や照明器具などを製造・販売する電機メーカー。

サーキュレーターは、価格は1万円ほどで首振りやタイマー機能を搭載しているモデルが多いです。

さらに商品によっては「冷房時モード・暖房時モード」など、エアコンの設定に合わせて自動で調節するモードボタンもあるなど、便利な商品を展開しています。

6位(同率):KOIZUMI(コイズミ)|投票数:10人

コイズミ(小泉成器)は、大阪に本社を置く家電メーカー。

主に人気なのがサーキュレーターなどで、安価で機能性の高い商品などが幅広くラインナップされています。

6位(同率):無印良品|投票数:10人

無印良品は、日用品や食料品、衣料品など、生活に関わる幅広い商品を展開するブランド。

サーキュレーターは「6畳用」「18畳用」「3段階で調節できる大風量」といった商品を展開。

シンプルなデザインと、日常で使いやすいお手入れのしやすさなどが魅力です。

得票外だったその他メーカーにも注目!

今回実施したアンケート調査では、国内メーカーがランキング上位になる結果となりましたが、得票数に届かなかったメーカーにもさまざまな魅力があります。

例えば、

●家具・家電・アウトドアなどの商品を取り扱う通販サイト「モダンデコ」

●シンプルで使いやすい空調家電を扱う「スリーアップ」

●スタイリッシュでインテリアとしても人気の空調メーカー「カドー」

●工事現場などでも使用される扇風機などを販売する「オーム電機」

など、魅力的なメーカーのサーキュレーターを使用するユーザーも投票されました。

価格が高いものもありますが、ぜひチェックして、部屋に合うサーキュレーターを選んでみてください。

購入・利用におけるアンケート結果

ユーザーが感じる「便利さ」や「後悔したポイント」なども集計しているので、必ず購入の役に立つはずです。ぜひ参考にしてくださいね。

※アンケート情報の詳細は記事末尾に記載しております。

▼価格|ユーザーの購入価格は1万円未満!こだわるなら1万円以上の購入もあり

まずは価格についてご紹介します。今回、301名のユーザーのうち、「サーキュレーターの購入価格」を聞いたところ、半分以上の55.1%(回答数166票)が1万円未満の商品を購入していました。

サーキュレーターは扇風機と違い、部屋の空気を循環させるために使用する家電のため、「安価な商品で十分」「エアコンだけで問題ない」といった意見があるのも事実。そのため、そもそもサーキュレーターを持っていない人もいたり、1台あたり1万円以下になるなど、比較的安価になる傾向がありました。

しかし一方で、1万円以上の商品を購入する人も11.7%(回答数35票)と一定数いて、高級商品は首振りや風の質などが高い傾向にあります。

そのため、サーキュレータの価格の目安は1万円以下に設定する反面、機能性に十分こだわりたいという人は1万円〜3万円の商品も検討してみてください。

▼満足度の上位3項目は「価格」「サイズ」「ランニングコスト」

ユーザーが満足しているポイントの上位3つは、「価格」が103人(57.2%)、「サイズ」が54人(30.0%)、「ランニングコスト(省エネ性能)」が50人(27.8%)となりました。

▼価格について

サーキュレーターは近年、さまざまな商品が販売され、安価で風量の強いモデルが数多くラインナップされています。5,000円ほどでも空気の循環はスムーズにでき、さらに首振り機能などが搭載されている商品もあるため、値段以上に満足するユーザーが多いのではないでしょうか。

▼サイズについて

サーキュレーターは比較的コンパクトサイズな家電になります。部屋に設置しても収まりが良く、また、別の部屋への移動もしやすいため、「取り回しがしやすい」と感じる人が多いのではないでしょうか。

▼ランニングコストについて

さらに、近年では扇風機と同じようにサーキュレーターにもDCモーターが搭載されたモデルも多く販売され、ランニングコストが低い傾向にあります。日々使用しても電気代が気にならないという意味合いも含まれているのかもしれません。

▼約23%が「静音性」に後悔!「毎日使う」「寝室で使う」という人は必ず確認

一方で、アンケートにて「もっと重視しておけばよかったポイント」を聞いてみると、下記のようになりました。

ユーザーの23.3%(回答数42票)が「静音性」について「もっと重視しておけばよかった」と答えています。

実際のコメントを確認してみると、「音が思いのほかうるさかった」「常時運転させるので、音をもっと調べるべきだった」「音が大きく寝るときに使えない」などの意見がありました。

空気の循環のために毎日使用したり、就寝時に使用したりする場合、静音性がない商品だとどうしても気になってしまうようです。ここは、使い方によって分かれるポイントではありますが、もし「毎日使う」「寝室で使う」という場合は、必ず静音性を確認するようにしましょう。

気になるサーキュレーターの電気代は?

「サーキュレーターって便利だけど、電気代はどれくらいかかるの?」

特に暑い夏や、寒い冬場など稼働時間が長いと気になるのが電気代ですよね。ここからは、サーキュレーターの電気代について、わかりやすく解説します。

電気代の計算方法

サーキュレーターの電気代は、1時間あたり約0.7円~1.0円と、扇風機よりも低いのが一般的です。これは、サーキュレーターの消費電力が20~30Wと、比較的低いことが理由です。

なお、サーキュレーターの電気代は、以下の式で計算できます。

電気代(円)= 消費電力(W)× 時間(h)× 電気料金(円/kWh)

例えば、消費電力が25Wのサーキュレーターを1日8時間使用した場合、1日の電気代は約6円と、かなり経済的と言えるでしょう。

電気代を節約するコツ

出典:マイナビおすすめナビ

出典:マイナビおすすめナビ

せっかくサーキュレーターを使うなら、できるだけお得に使いたいものですよね。そこで、電気代を節約できる3つのコツをご紹介します。

DCモーターを選ぶ:サーキュレーターには、ACモーターとDCモーターの2種類があります。DCモーターは、ACモーターに比べて消費電力が少なく、電気代を節約できるのが特徴です。

タイマー機能搭載を選ぶ:寝るときや外出時など、使わないときはタイマー機能を活用して自動停止させましょう。無駄な電気の使用を防ぎ、電気代の節約につながります。

定期的にお手入れする:フィルターがホコリなどで詰まってしまうと、サーキュレーターの運転効率が低下し、結果的に電気代がかかってしまいます。こまめにフィルターを掃除して、常に清潔な状態で使いましょう。

サーキュレーターを賢く使って、快適な空間を楽しみながら電気代も節約しましょう。

サーキュレーターの効果的な使い方

サーキュレーターをエアコンと併用すれば、部屋の中の空気をうまく循環させることができ、快適に過ごすことが可能になります。ですが、サーキュレーターをただ部屋に置くだけでは、そのポテンシャルを最大限に引き出すことはできません。設置場所や風向きを工夫すると、冷暖房効率アップにつながります。

冷房時と暖房時の効果的な使い方をまとめたので、ぜひ参考にしてみて下さい。

冷房時の使い方・置き方:部屋の中心に向かって斜め45度上へ向ける

※画像はイメージです。

サーキュレーターは、床付近にたまった冷たい空気を天井方向へ循環させるため、部屋の中心に向かって斜め45度上へ向けます。エアコンから吹き出す冷気は最終的に下におりてくるので、冷房の風向きは水平方向にセットしましょう。

暖房時の使い方・置き方:天井へ向けて送風

※画像はイメージです。

天井付近にたまった暖かい空気を床方向へ循環させるため、サーキュレーターは天井へ向けて送風し、暖かい空気を下におろしてきます。

エアコンから吹き出す暖気は、最終的にうえに上がっていくので、エアコンの風向きを下方向にセットし足元を暖められるように送風しましょう。

そのほかの暑さ対策商品の記事はこちら 【関連記事】

冷暖房の効率アップ、部屋干しにも

サーキュレーターは、ただ涼むだけでなく、冷暖房効率アップや空気清浄効果、部屋干しにも使える万能家電です。この記事で紹介したサーキュレーターの性能を参考に、あなたも賢くサーキュレーターを活用してみませんか? 快適な暮らしと家計の両立を目指しましょう!

なお、もう一度、診断チャートを試したい方はこちらを押してください!

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

【 アンケートの実施内容について 】

▼基本情報

・調査期間: 2023年4月25日〜2023年4月26日

・調査対象: マイナビニュース・ウーマン会員

・調査数: 合計301名

・調査方法: インターネットログイン式アンケート

※マイナビニュース・ウーマン会員とは、Tポイントが貯まるアンケートやキャンペーンの参加、メールマガジンの購読などができる「マイナビニュース」の会員サービスです。(https://news.mynavi.jp/lp/2018/present/present/register_campaign/)

▼質問内容

・Q1:お持ちのサーキュレーターの価格帯を教えてください。(複数回答可)

・Q2:現在使用しているサーキュレーターはいつ購入しましたか?

・Q3:サーキュレーターの主な使用用途を1つ以上教えてください(複数回答可)

・Q4:購入したサーキュレーターのメーカーを教えてください。(複数回答可)

・Q5:購入してよかったポイントや重宝している機能はどこですか?3つまでお選びください。(複数回答可)

・Q6:購入後に気づいた、「もっと重視しておけばよかった」というポイントはありますか?3つまでお選びください。(複数回答可)

・Q7:Q6で選んだ理由を教えてください。(自由記述)

※2台以上購入している方については、該当するものを全てお選びいただいています。

※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。