| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | タイプ | 素材 | サイズ | 洗濯機 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| モダンデコ『着る毛布』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

吸湿発熱素材で冷気をしっかりカット | ガウン | マイクロファイバー | 120cm(S)、140cm(M) | 可 |

| モダンデコ『ボア付き 着る毛布』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

プルオーバータイプの着る毛布 | プルオーバー | 表:フランネルポリエステル100%、裏:シープボアポリエステル100% | ショート:85cm、レギュラー:100cm | 可 |

| mofua ( モフア ) 『着る毛布 プレミアムマイクロファイバー ルームウェア フード付き』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

暖かさ、肌触りの良さと動きやすさで一石三鳥! | ガウン | 羽毛部分:ポリエステル100% グランド部分:ポリエステル100% | 110cm | 可 |

| mofua(モフア)『プレミアムマイクロファイバー Heatwarm発熱 +2℃ タイプ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

超極細繊維でふんわり軽やかなあたたかさ | ガウン | 毛羽部:ポリエステル100%、グランド部:ポリエステル55%、レーヨン45% | 110cm(M)、130cm(L) | 可 |

| ニトリ『すっぽり収納 フード付き着る毛布』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

ニトリのNウォームスーパーであたたかい | ガウン | ポリエステル、レーヨン | 105cm | 可 |

| アイリスプラザ『 fondan 着る毛布 』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

保温しながら保湿もできる肌にやさしい着る毛布 | ガウン | ポリエステル100% | 125cm(S)、150cm(M)、170cm(L)、 | 可 |

| アーケード『着る毛布 マイクロべロア ルームウェア ガウン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

家の中でも暖かい&お洒落 | ガウン | ポリエステル | 108cm~111cm | - |

| ブランコ『マイクロミンクファー ルームウェア ロング』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

マイクロミンクファーでとろける極上の肌ざわりを | ガウン | ポリエステル100% | 110cm | 可 |

| Honour Fashion『着る毛布』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

男女兼用で着用できるおしゃれデザイン | ガウン | ポリエステル100% | 120cm(S)、130cm(M)、140cm(L) | 可 |

| TOBEST(トゥーベスト)『fuwali 着る毛布 ルームウェア』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

静電気防止加工で快適な着心地を実現 | ガウン | マイクロファイバー | 125cm | 可 |

| タオルショップブルーム『着る毛布 ブランケット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

1枚3役の機能をもったブランケット | ポンチョ | ポリエステル | 約134×82㎝ | 可 |

| 『着る毛布 かわいいフード付き』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

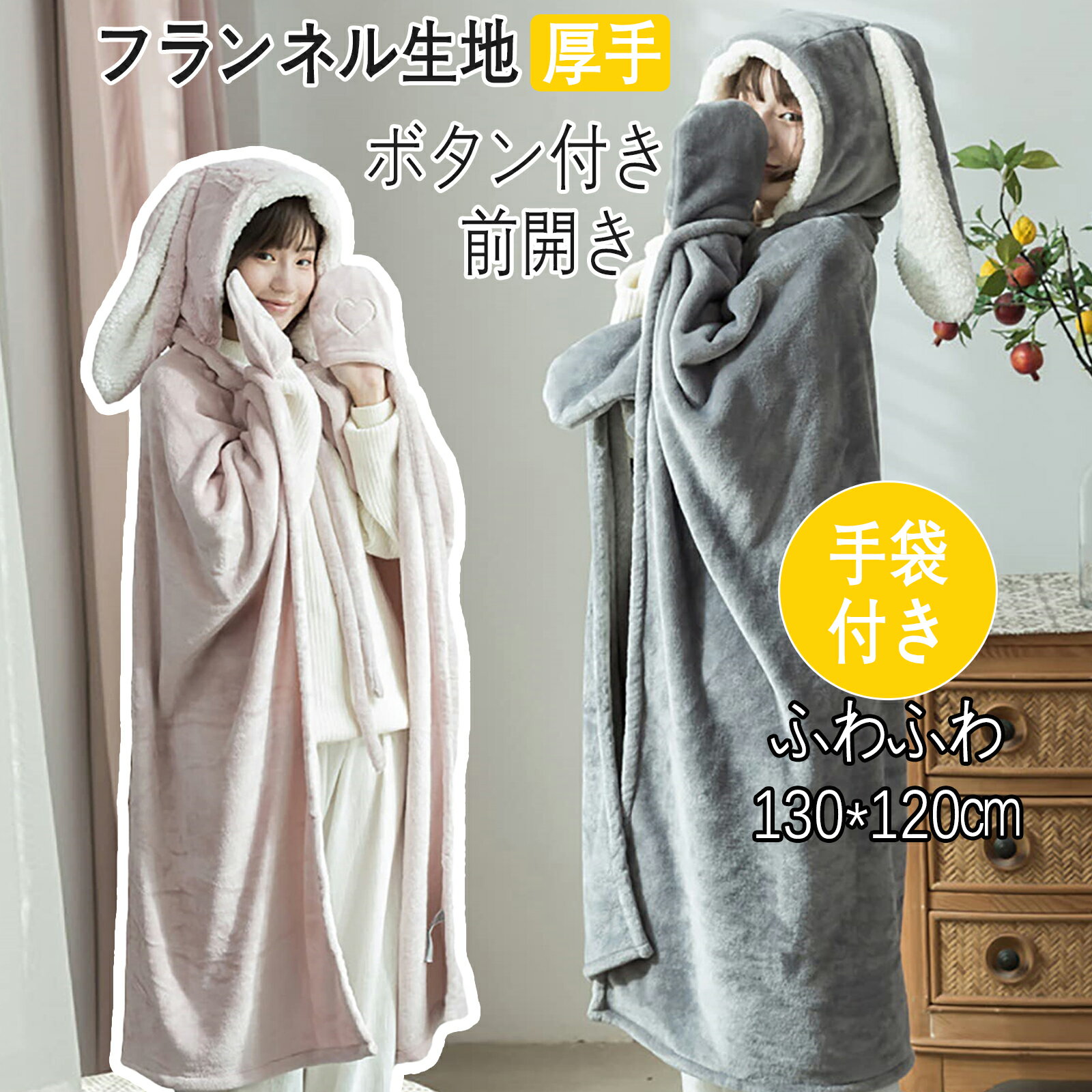

かわいい耳付きのブランケット | ポンチョ | ポリエステル100% | 130×120cm | 可 |

| incoleni『着る毛布 ポンチョ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

くすみ色がかわいい!薄手で軽く使い勝手◎ | ポンチョ | ポリエステル100% | 65cm | 可 |

| Winthome『着る毛布』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

足先までしっかりあたたまるつなぎタイプ | つなぎ | フランネル | 190cm | 可 |

| Bauhutte(バウヒュッテ) 『ゲーミング着る毛布 ダメ着4G LITE』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

ゲーマー向けの使いやすいポンチョタイプ | ポンチョ | ポリエステル95%、ポリウレタン5% | 対応身長:155~165cm(M)、165~175cm(L)、175~180cm(XL) | 可 |

| オシャレウォーカー『n'Orモコモコふわふわの着る毛布』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

色違いで欲しくなるおしゃれなカラバリ | ガウン | ポリエステル100% | 111cm(S)、121cm(M)、133cm(L) | 可 |

着る毛布とは

冬場におすすめの便利な防寒グッズ「着る毛布」。毛布の暖かさと、洋服のような動きやすさを兼ね備えた使い勝手のいい優秀なアイテムです。さっと羽織れるガウンタイプやポンチョタイプなどさまざまなタイプが登場しています。

暖かいだけでなく、ルームウェアのようにおしゃれに着こなせるデザイン性の高いものも。求める機能性や好みの使用感、デザインに合わせて、ぴったりのものを選んでみましょう。

着る毛布の選び方

それでは、着る毛布の基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の5つ。

【1】好みのタイプ

【2】素材

【3】サイズ

【4】デザイン

【5】女性か男性向けか

上記の5つのポイントを押さえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】好みのタイプをチェック

着る毛布にはさまざまなタイプがあり、見た目だけでなく着心地や使いやすさが変わってきます。代表的な2つのタイプをご紹介するので、自分に合ったものを探してみましょう。

▼気軽に着られる「ボタン・ガウンタイプ」の毛布

さっと気軽に羽織れるものがいいという方はガウンタイプがおすすめ。室温や状況に合わせてかんたんに着脱が可能です。

ただし、ガウンタイプははだけやすいので、防寒しながらストレスフリーに動きまわりたいという方は、ボタンやファスナーが付いたものをチェックしてみましょう。ルームウェアのように長時間快適に着用ができます。

▼フード付きでかぶれる毛布! ゆったりできる「ポンチョタイプ」

よりゆったりとした着心地が好みの方はポンチョタイプがおすすめです。頭からすっぽりと被れるので、厚手の洋服や部屋着のうえからでも着用できます。

ガウンタイプよりも首まわりをしっかりとガードしてくれるので、より暖かく過ごすことができるでしょう。

▼全身が暖かい「つなぎタイプ」の毛布

とにかく防寒性を重視したい方は、つなぎタイプを選ぶといいでしょう。手足を含む全身をおおうように作られているので冷気も入りにくく、とにかく暖かいのが特徴。ストレッチ性のある素材なら、動きも制限されません。

ただし、着脱はほかのタイプより手間がかかります。ものによってはトイレのたびに脱ぐ必要があり、面倒に感じることもあるでしょう。

▼プレゼントにもおすすめな「ルームウェアタイプ」

ボタンやジッパーで留めるので脱ぎ着がラクなルームウェアタイプの着る毛布は、パジャマとしても活躍してくれるアイテムです。このタイプであれば、プレゼントとしても最適。大きいサイズを選んでしまうと着たときにブカブカとした印象になってしまうので、サイズ選びには注意してください。

【2】素材をチェック

着る毛布は選ぶ素材により、肌ざわりも大きく異なります。代表的な3種類の素材「フリース」「マイクロファイバー」「フランネル」についてご紹介するので、好みの質感に合うものをチェックしてみましょう。

▼軽くてあたたかいフリース素材

防寒グッズでもよく使われているフリース素材。ふんわりとやさしいソフトな肌ざわりが特徴です。保温性にすぐれながらも軽量なので、長時間着用していても肩がこらずストレスを感じにくい快適な使用感です。

比較的かさばらないので、収納がしやすいのもポイント。モコモコとした気持ちのいい素材ですが、さらっとした素材を好む方は、ほかのものをチェックしてみましょう。

▼ソフトなさわり心地のマイクロファイバー

ふかふかとしたやわらかな肌当たりが魅力のマイクロファイバー。空気をたっぷり含み、包み込まれるような軽やかな感触が魅力です。

極細繊維がぎゅっと詰まっているので、保温性も抜群。さらに、通気性にもすぐれているためムレにくく、長時間の着用でも快適です。

▼なめらかなフランネル素材

さらっとした肌当たりが好みの方には、キメがこまかくなめらかなフランネル素材がおすすめ。赤ちゃん用の毛布などにも使われる素材で、肌へのストレスを感じにくいやさしい肌ざわりがポイントです。

ほかのものに比べ薄手ながらも、保温力は充分。動きやすく、日中の着用にもぴったりの素材です。

【3】サイズをチェック

着る毛布の着丈は主に、上半身だけのショートタイプ、腰下までカバーするミドルタイプ、足元までカバーするロングタイプの3つがあります。

しっかり保温したいなら、足先まですっぽりおおえるロングタイプを、動きやすさを重視するならショートタイプを選びましょう。どちらの条件も捨てがたいという方は、動きやすく保温力も高い、着丈が110〜130cm程度のミドル丈がおすすめです。

また、着る毛布は男女兼用のものや、メンズ用・レディース用に分かれているものなどさまざまあります。事前に確認しておくようにしましょう。

【4】デザインをチェック

また、ポケットの位置や個数、袖口にゴムが入っているギャザータイプ、足元をボタンで留められてすっぽり包まれるタイプなど、より利便性を高めることのできるこまかなディティールもチェックしましょう。

フードつきタイプを選べば、顔まわりもより暖かく過ごすことができます。お家時間をどんな感じで過ごすかイメージして選んでいきましょう。

【5】女性向けか、男性向けか、チェック

着る毛布は男女兼用として売られているものもあり、人気のあるグルーニーもサイズは男女共通になっています。

きっちりしなきゃいけない洋服ではないのでもともとサイズはアバウトでも良いこと、ガウンタイプなら大きめサイズでも紐で縛って長さを調整できたりもするので、サイズ共通もできるんでしょう。なので、せっかくなら女性だけでなく男性にも暖かくなってもらいましょう。

グルーニーなどは、プレゼント用に特製デザインのギフトBOXを用意してたりします。男女問わず素敵なプレゼントになりそうです。

エキスパートのアドバイス

使用する際の姿勢やシーンを考慮して選ぼう

着る毛布を選ぶ前にまず、どの姿勢で使うかを考えておくと失敗がありません。たとえば横になるときや睡眠時に使用するのであれば、背中まで包まれる必要はありません。ですが、座った姿勢で使う場合は、背中までおおうものがベストです。

さらに、歩いたり家事をする場合には、着丈が長過ぎると動きを制限してしまいます。どんなシーンで使うかをよく検討しましょう。

また厚み、重さも重要ポイント。着用時に疲れないことはもちろんですが、洗濯や収納も考慮し、軽量で適度な厚みのものを選ぶと疲れずに使用できます。

ユーザーが選んだイチオシ4選

ここからは、着る毛布を愛用しているユーザーがイチオシの商品を紹介。5点満点で「コスパ」「快適さ」「デザイン」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

寒い日の朝の必需品!

寒い日の朝にサッと羽織れるものがほしくて購入しました。丈が長いので、おしりまですっぽりと隠れて全身あったかいです。見た目もかわいいので、着るとテンションもあがります! ポケットもあるので、スマホを入れるのにも役立ちます。(A.S.さん/女性/35歳/主婦)

【デメリットや気になった点】

摩擦で静電気が起きやすいのは欠点です。(A.S.さん/女性/35歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 快適さ | ★★★★☆ |

| デザイン | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 快適さ | ★★★★☆ |

| デザイン | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

カラバリ豊富! きごこちも最高な着る毛布

ふわふわとやわらかい使用感が特徴的な着る毛布です。私はブラウンを購入しましたが、そのほかにもアイボリーやグレーなど、全部で5色も展開されています。洗濯ネットを使えば、自宅での洗濯が可能なので、衛生的に使えるのもうれしいアイテムです。(K.Y.さん/女性/30歳/専業主婦)

【デメリットや気になった点】

スリットが入っていて着やすいですが、前開きのほうが使いやすいかなと感じる人はいるかも。(K.Y.さん/女性/30歳/専業主婦)

※各社通販サイトの 2025年1月24日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 快適さ | ★★★★☆ |

| デザイン | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 快適さ | ★★★★☆ |

| デザイン | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者

カラバリ豊富! きごこちも最高な着る毛布

ふわふわとやわらかい使用感が特徴的な着る毛布です。私はブラウンを購入しましたが、そのほかにもアイボリーやグレーなど、全部で5色も展開されています。洗濯ネットを使えば、自宅での洗濯が可能なので、衛生的に使えるのもうれしいアイテムです。(K.Y.さん/女性/30歳/専業主婦)

【デメリットや気になった点】

スリットが入っていて着やすいですが、前開きのほうが使いやすいかなと感じる人はいるかも。(K.Y.さん/女性/30歳/専業主婦)

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| 快適さ | ★★★☆☆ |

| デザイン | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 3.0点 |

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| 快適さ | ★★★☆☆ |

| デザイン | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 3.0点 |

愛用者

この1枚で寒さ知らず! カラバリも豊富

マイクロミンクファーで肌ざわりが最高です。156cmの私には110cm丈がお尻から太ももあたりまですっぽりカバーされてあたたかさも抜群! ネットを使えば洗濯機で洗えるうえ、ポケットつきなのも便利ポイントです。静電気が起きにくい加工もされています。(Y.O.さん/女性/30歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

使いはじめは少し繊維が抜けて服についてしまうことがあります。気になる人は洗濯してから着るといいかも。(Y.O.さん/女性/30歳/会社員)

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 快適さ | ★★★★★ |

| デザイン | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 快適さ | ★★★★★ |

| デザイン | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 4.3点 |

着る毛布のおすすめ16選

続いては、編集部が厳選した着る毛布のおすすめ商品をご紹介いたします。

吸湿発熱素材で冷気をしっかりカット

着用後すぐに身体をあたためてくれる、新開発の吸湿発熱素材を使用。汗などの水分を吸収して発熱し、保温性にすぐれながらもムレにくく快適な使用感を実現してくれます。

繊維密度が高い上質なフランネル生地により、外部の冷気を跳ね返し暖かさをしっかりキープ。ボリュームアップ加工でふっくらとやわらかな肌ざわりに仕上がっています。機能性と肌ざわりのよさを両立した着る毛布です。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | マイクロファイバー |

| サイズ | 120cm(S)、140cm(M) |

| 洗濯機 | 可 |

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | マイクロファイバー |

| サイズ | 120cm(S)、140cm(M) |

| 洗濯機 | 可 |

プルオーバータイプの着る毛布

ボア×フランネルの2層生地でできた着る毛布です。吸湿発熱素材でじんわりあたたかく、優れた保温性をもつ極細繊維が暖気を取り込み、外部の冷気を跳ね返します。大きなフード付きなので冷えやすい首や耳元もしっかりと温めてくれますよ。ポケットも付いているので、ちょっとした外出などでも使える商品です。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| タイプ | プルオーバー |

|---|---|

| 素材 | 表:フランネルポリエステル100%、裏:シープボアポリエステル100% |

| サイズ | ショート:85cm、レギュラー:100cm |

| 洗濯機 | 可 |

| タイプ | プルオーバー |

|---|---|

| 素材 | 表:フランネルポリエステル100%、裏:シープボアポリエステル100% |

| サイズ | ショート:85cm、レギュラー:100cm |

| 洗濯機 | 可 |

暖かさ、肌触りの良さと動きやすさで一石三鳥!

薄手で軽いため、家事や仕事中も作業の邪魔をしません。超極細繊維のプレミアムマイクロファイバーが暖かい空気の層をつくり、外からの冷気をシャットアウトするため、薄手といえども、「あたたかさ」も文句なし。

お手頃価格なのに、暖房を付けずに過ごせる日が増えて、お財布にも地球にもエコにもなるmofuaの着る毛布です。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | 羽毛部分:ポリエステル100% グランド部分:ポリエステル100% |

| サイズ | 110cm |

| 洗濯機 | 可 |

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | 羽毛部分:ポリエステル100% グランド部分:ポリエステル100% |

| サイズ | 110cm |

| 洗濯機 | 可 |

モファ『プレミアムマイクロファイバー ルームウェア』は、デザインのバリエーションが豊富な着る毛布。ノンホルムアルデヒドで安全性が高く、安心して使うことができます。保温効果が高く、とろふわなさわり心地も特徴。

超極細繊維でふんわり軽やかなあたたかさ

シルクよりも細い超極細繊維のプレミアムマイクロファイバーを使用した、ふんわりあたたかなアイテム。空気をたっぷりと溜め込み、軽量ながら、抜群の保温力を発揮します。

膝丈ほどのちょうどいい長さなので、しっかり冷気を防ぎつつも動きやすいサイズ感です。ボタン付きなので動いていてもはだけることなく快適に着用できます。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | 毛羽部:ポリエステル100%、グランド部:ポリエステル55%、レーヨン45% |

| サイズ | 110cm(M)、130cm(L) |

| 洗濯機 | 可 |

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | 毛羽部:ポリエステル100%、グランド部:ポリエステル55%、レーヨン45% |

| サイズ | 110cm(M)、130cm(L) |

| 洗濯機 | 可 |

ニトリのNウォームスーパーであたたかい

Nウォームスーパー(吸湿発熱)素材だから、軽いのにあたたかい!静電気軽減機能もついた着る毛布です。袖にゴムが入っているから、着たまま作業がしやすいところもポイント。抗菌防臭、制菌加工でいつでも清潔に使うことができます。

収納ポケット付きで、たたんで小さくできるので持ち運びも楽々です。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル、レーヨン |

| サイズ | 105cm |

| 洗濯機 | 可 |

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル、レーヨン |

| サイズ | 105cm |

| 洗濯機 | 可 |

保温しながら保湿もできる肌にやさしい着る毛布

多彩なデザインが魅力の、バリエーション豊かな着る毛布です。シンプルカラーから花柄デザインまで、ルームウェアのようにおしゃれを楽しむことができます。

蓄熱素材を採用し、繊維内部の温度をしっかりキープ。一般的なポリエステル繊維と比べ、体感+2℃ほど暖かく感じます。さらに、生地に天然成分の椿オイルとシルクプロテインを練りこむことで、保温しながら保湿もできる、こだわりの詰まった優秀アイテムです。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル100% |

| サイズ | 125cm(S)、150cm(M)、170cm(L)、 |

| 洗濯機 | 可 |

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル100% |

| サイズ | 125cm(S)、150cm(M)、170cm(L)、 |

| 洗濯機 | 可 |

家の中でも暖かい&お洒落

毛足が短く、きめ細かなマイクロベロア素材を使用しています。手触りが良く、素肌にも、羽織れば快適で気持ちのいい着心地です。裏地も軽く、暖かい部屋着としても、ちょっとしたお洒落にも最適です。

ベージュとブラック、フードとスタンド、のように選べて、便利です。フードタイプは、耳や首元まで暖かくしてくれます。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル |

| サイズ | 108cm~111cm |

| 洗濯機 | - |

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル |

| サイズ | 108cm~111cm |

| 洗濯機 | - |

マイクロミンクファーでとろける極上の肌ざわりを

極細で毛足の長い高級マイクロミンクファーを使用した、とろける肌ざわりが魅力のアイテム。肌に吸いつくようにやさしくなじみ、暖かさをしっかりキープしてくれます。

空気をたっぷり含み、高い保温力と軽やかでストレスフリーな着心地を実現。膝下まであるロングタイプで、全身をあたためてくれます。ポケットもついた使い勝手のいい一着です。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル100% |

| サイズ | 110cm |

| 洗濯機 | 可 |

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル100% |

| サイズ | 110cm |

| 洗濯機 | 可 |

男女兼用で着用できるおしゃれデザイン

ルームウェアとしてもぴったりの、着心地のよさと動きやすさを兼ね備えたアイテム。前面ファスナータイプで着脱もらくらく。はだけにくいので、そのまま寝転んだり、動きまわって家事などもこなせる使い勝手のいい着る毛布です。

シンプルなワンカラーにリブ編みのようなデザインをほどこしたおしゃれな1枚。冷気を防ぐ厚めの袖口デザインや、フードやポケットの仕様など、細部の仕様までこだわりが詰まっています。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル100% |

| サイズ | 120cm(S)、130cm(M)、140cm(L) |

| 洗濯機 | 可 |

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル100% |

| サイズ | 120cm(S)、130cm(M)、140cm(L) |

| 洗濯機 | 可 |

静電気防止加工で快適な着心地を実現

上質な肌ざわりを実感できる、生地密度の高いフランネル素材を使用。しなやかで軽いのにほっこり暖かい、上質な着心地を追求した一着です。

静電気防止加工に加え、カーボンファイバー生地を織り込むことで、不快なバチバチを徹底防止。長期間の使用でも効果が衰えにくく、快適に使い続けることができます。冬の静電気が気になる方におすすめです。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | マイクロファイバー |

| サイズ | 125cm |

| 洗濯機 | 可 |

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | マイクロファイバー |

| サイズ | 125cm |

| 洗濯機 | 可 |

1枚3役の機能をもったブランケット

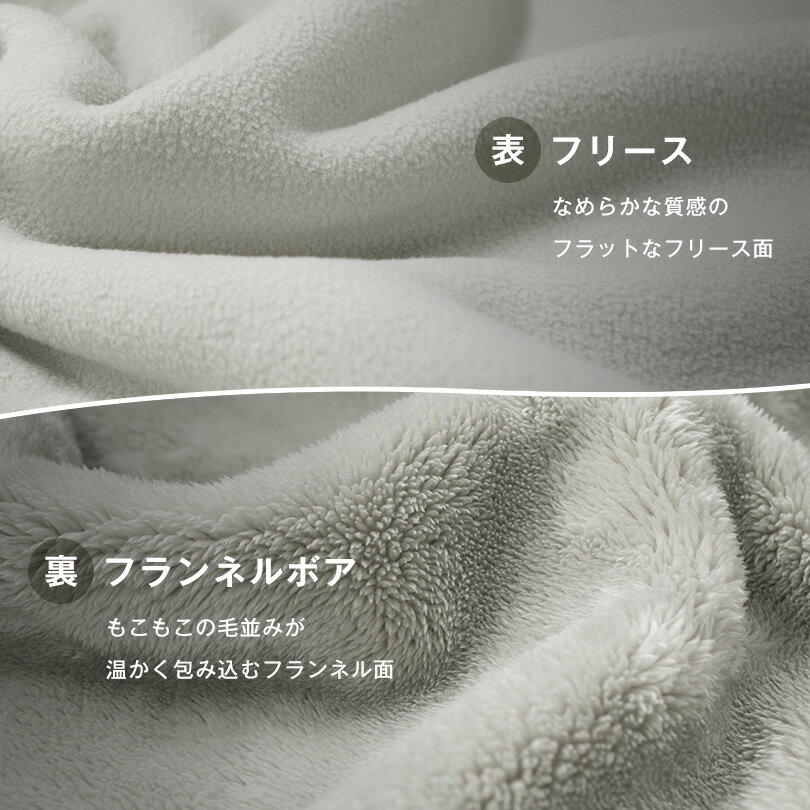

「掛ける」「羽織る」「巻く」の3パターンで使えるブランケット。羽織ってボタンをとめることでポンチョとしても使えます。表はフリース素材でなめらか、裏はフランネルボアでもこもこと温かく、リバーシブルで使える仕様になっています。どちらの面を表にしてもボタンがとめられるようになっているのでとっても使いやすいです。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| タイプ | ポンチョ |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル |

| サイズ | 約134×82㎝ |

| 洗濯機 | 可 |

| タイプ | ポンチョ |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル |

| サイズ | 約134×82㎝ |

| 洗濯機 | 可 |

かわいい耳付きのブランケット

ウサギの耳付フードと手袋が付いた、ふわもこでかわいいブランケットです。やわらかく気持ちいい厚手のフランネル生地なので、パジャマとして使っても◎。首元に付いている紐を結ぶとポンチョのように使うこともできるため、リラックスタイムだけでなく、冬の在宅ワークなどでも重宝しますよ。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| タイプ | ポンチョ |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル100% |

| サイズ | 130×120cm |

| 洗濯機 | 可 |

| タイプ | ポンチョ |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル100% |

| サイズ | 130×120cm |

| 洗濯機 | 可 |

くすみ色がかわいい!薄手で軽く使い勝手◎

表側はなめらか心地いいフロア素材、裏側はシワになりにくいボアフリース素材の二重の素材でしっかり保温。ボタンを外すとブランケットとして使え、ボタンを留めるとポンチョや巻きスカートとして使える等、機能性抜群なショールブランケット。カラーバリーションも多く、今年流行のくすみ色なところも可愛いです。ギフトとしても喜ばれそう。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| タイプ | ポンチョ |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル100% |

| サイズ | 65cm |

| 洗濯機 | 可 |

| タイプ | ポンチョ |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル100% |

| サイズ | 65cm |

| 洗濯機 | 可 |

足先までしっかりあたたまるつなぎタイプ

足先まですっぽりとおおえる保温力の高いつなぎタイプ。手足の指先の寒さが気になる冷え性の方にもおすすめの商品です。

フロントにはボタンやファスナーなどの開閉口がないため隙間なくしっかりと防寒できます。中央には携帯や小物も入れられる大きなポケットつきで機能性も抜群。なめらかなフランネル素材を使用し、ごわつかずにやさしい着心地を体感できます。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| タイプ | つなぎ |

|---|---|

| 素材 | フランネル |

| サイズ | 190cm |

| 洗濯機 | 可 |

| タイプ | つなぎ |

|---|---|

| 素材 | フランネル |

| サイズ | 190cm |

| 洗濯機 | 可 |

ゲーマー向けの使いやすいポンチョタイプ

ゲーミング用に開発された、保温力と機動力を追求した機能性抜群の着る毛布。伸縮性にすぐれた濃密ベロアフリース生地を採用し、腕の動きになめらかにフィットします。しっかりと防寒しながらも動きを制限しない快適な着用感を実現。

顔まわりまであたたかなフードは、被ったままヘッドホンの着用も可能なスリット入り。指先をあたためつつ自由に使えるミトンなど、ゲームをしやすいこまやかな工夫が施されています。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| タイプ | ポンチョ |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル95%、ポリウレタン5% |

| サイズ | 対応身長:155~165cm(M)、165~175cm(L)、175~180cm(XL) |

| 洗濯機 | 可 |

| タイプ | ポンチョ |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル95%、ポリウレタン5% |

| サイズ | 対応身長:155~165cm(M)、165~175cm(L)、175~180cm(XL) |

| 洗濯機 | 可 |

オシャレウォーカー『n'Orモコモコふわふわの着る毛布』は、ワンピースのような感覚で使える着る毛布。8色のカラーはどれも可愛らしく、下に着るルームウェアにも合わせやすい色合いです。

色違いで欲しくなるおしゃれなカラバリ

ルームウェアのようにかわいらしい、デザイン性の高い着る毛布です。シンプルカラーからチェック柄まで、色違いで欲しくなるようなおしゃれな8色のバリエーションが魅力的。お部屋のなかでもおしゃれに妥協したくない方におすすめの一着です。

ゆったりとリラックスできる大きめのサイズ感で、腰紐を使用すれば長さ調節も可能。ふんわりソフトな起毛生地なので、保温力にすぐれながらも軽やかで快適な着心地です。

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル100% |

| サイズ | 111cm(S)、121cm(M)、133cm(L) |

| 洗濯機 | 可 |

| タイプ | ガウン |

|---|---|

| 素材 | ポリエステル100% |

| サイズ | 111cm(S)、121cm(M)、133cm(L) |

| 洗濯機 | 可 |

「着る毛布」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | タイプ | 素材 | サイズ | 洗濯機 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| モダンデコ『着る毛布』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

吸湿発熱素材で冷気をしっかりカット | ガウン | マイクロファイバー | 120cm(S)、140cm(M) | 可 |

| モダンデコ『ボア付き 着る毛布』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

プルオーバータイプの着る毛布 | プルオーバー | 表:フランネルポリエステル100%、裏:シープボアポリエステル100% | ショート:85cm、レギュラー:100cm | 可 |

| mofua ( モフア ) 『着る毛布 プレミアムマイクロファイバー ルームウェア フード付き』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

暖かさ、肌触りの良さと動きやすさで一石三鳥! | ガウン | 羽毛部分:ポリエステル100% グランド部分:ポリエステル100% | 110cm | 可 |

| mofua(モフア)『プレミアムマイクロファイバー Heatwarm発熱 +2℃ タイプ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

超極細繊維でふんわり軽やかなあたたかさ | ガウン | 毛羽部:ポリエステル100%、グランド部:ポリエステル55%、レーヨン45% | 110cm(M)、130cm(L) | 可 |

| ニトリ『すっぽり収納 フード付き着る毛布』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

ニトリのNウォームスーパーであたたかい | ガウン | ポリエステル、レーヨン | 105cm | 可 |

| アイリスプラザ『 fondan 着る毛布 』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

保温しながら保湿もできる肌にやさしい着る毛布 | ガウン | ポリエステル100% | 125cm(S)、150cm(M)、170cm(L)、 | 可 |

| アーケード『着る毛布 マイクロべロア ルームウェア ガウン』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

家の中でも暖かい&お洒落 | ガウン | ポリエステル | 108cm~111cm | - |

| ブランコ『マイクロミンクファー ルームウェア ロング』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

マイクロミンクファーでとろける極上の肌ざわりを | ガウン | ポリエステル100% | 110cm | 可 |

| Honour Fashion『着る毛布』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

男女兼用で着用できるおしゃれデザイン | ガウン | ポリエステル100% | 120cm(S)、130cm(M)、140cm(L) | 可 |

| TOBEST(トゥーベスト)『fuwali 着る毛布 ルームウェア』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

静電気防止加工で快適な着心地を実現 | ガウン | マイクロファイバー | 125cm | 可 |

| タオルショップブルーム『着る毛布 ブランケット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

1枚3役の機能をもったブランケット | ポンチョ | ポリエステル | 約134×82㎝ | 可 |

| 『着る毛布 かわいいフード付き』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

かわいい耳付きのブランケット | ポンチョ | ポリエステル100% | 130×120cm | 可 |

| incoleni『着る毛布 ポンチョ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

くすみ色がかわいい!薄手で軽く使い勝手◎ | ポンチョ | ポリエステル100% | 65cm | 可 |

| Winthome『着る毛布』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

足先までしっかりあたたまるつなぎタイプ | つなぎ | フランネル | 190cm | 可 |

| Bauhutte(バウヒュッテ) 『ゲーミング着る毛布 ダメ着4G LITE』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

ゲーマー向けの使いやすいポンチョタイプ | ポンチョ | ポリエステル95%、ポリウレタン5% | 対応身長:155~165cm(M)、165~175cm(L)、175~180cm(XL) | 可 |

| オシャレウォーカー『n'Orモコモコふわふわの着る毛布』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月12日時点 での税込価格 |

色違いで欲しくなるおしゃれなカラバリ | ガウン | ポリエステル100% | 111cm(S)、121cm(M)、133cm(L) | 可 |

▼関連記事|気になる商品をもっと探す

各通販サイトのランキングを見る 着る毛布の売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での着る毛布の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

着る毛布のお手入れ方法

着る毛布は体全体をすっぽりと包めるよう、身長以上の丈があるタイプが多く販売されています。丈が長い分部屋中を移動する際に、ホコリや髪の毛が付きやすいのがデメリット。また、寒い冬場には着る毛布を着たまま家事や食事をすると、洗剤や飲食物が気づかないうちに付着してしまいます。汚れてしまった場合はどのようにお手入れすればいいのでしょうか。

洗濯できる毛布であれば、

(1)洗濯用ネットに畳んで入れる

(2)中性のおしゃれ着用洗剤を使う

(3)型崩れしないよう風通しの良い場所で干す

※乾燥機はしようしないように

洗濯頻度は1〜2週間に1回がおすすめ。洗濯を繰り返すと毛布特有のふわふわ感が損なわれてしまうため、頻繁に洗濯すると劣化が早くなってしまいます。適度な洗濯頻度におさえることも風合いを保つ秘訣ですよ。

着る毛布で寒い冬もあたたかく

本記事では、着る毛布のおすすめ商品をご紹介しました。使い勝手や用途に合わせたタイプを選びましょう。洗濯機で丸洗いができるものを選べば、お手入れもかんたん。手間なく清潔に使い続けることができます。洗濯時の乾きやすさにも着目して選んでみましょう。

また、好みの肌ざわりに合った素材、着丈やディテールデザイン、洗濯方法にも着目して比較検討してみてください。

暖かいのはもちろん、暖房費の節約にもなる注目の「着る毛布」。ニトリ・無印・ユニクロ・しまむらなどでも購入できますよね。求める条件にあったお気に入りの着る毛布を見つけて、冬場も快適なおうち時間を過ごしたいですね。

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。