| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 容量 | 素材 | 熱源 | 重量 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ウチダ和漢薬『亀甲土瓶(茶)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

お茶の煮出しや漢方薬の煎じにぴったりな大容量土瓶 | 1500ml | 陶器 | 直火 | - |

| マムキッチン『耐熱土瓶 黄色 8号』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

ポップな色なので洋風の家にもなじみやすい | 1400cc | 陶器 | 直火 | - |

| 丸利玉樹利喜蔵商店『TAMAKI サーマテック IHケトル』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

IHキッチンにも対応 | 2000ml | 本体:高耐熱セラミック、フタ:硬質陶器 | 直火、IH | 約1.2kg |

| 副千製陶所『水玉 8号土瓶』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

水玉模様の本家本元! ホンモノ志向の方におすすめ | 1300ml | 磁器 | 電子レンジ | 930g |

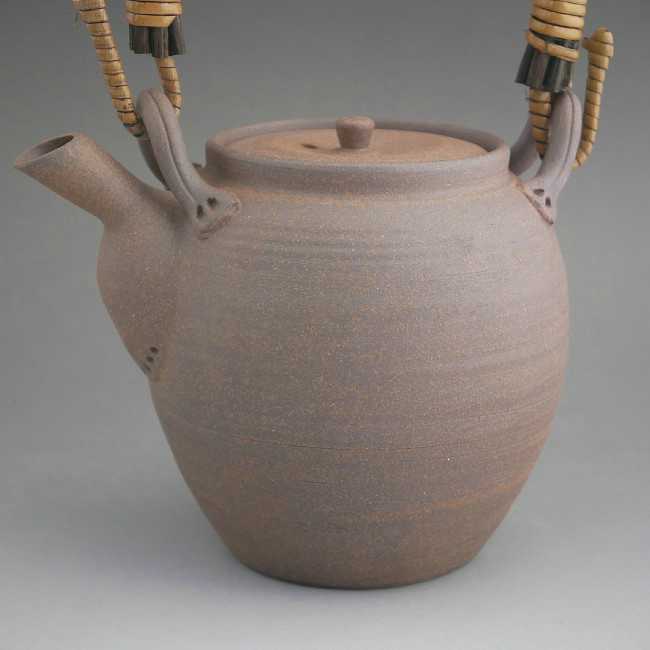

| 松韻堂『焼締土瓶 大 雅楽』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

落ち着きのあるデザインで贈りものにもぴったり! | 600cc | 赤土 | 直火 | 370g |

| マムキッチン『耐熱土瓶 かぼちゃ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

かぼちゃの土瓶が登場! かわいくておすすめ | 800cc | 陶器 | 直火 | - |

| ランチャン『番茶器セット マルチ 土瓶』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

内側にも絵つけ! こだわりの有田焼土瓶 | 650cc | 磁器 | - | 1300g |

| 健康綜合開発『マスタークック けんこう土瓶 大サイズ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

金属臭が気にならないセラミック製 | 1600ml | セラミック粘土 | 直火 | 1100g |

| 共栄『信濃化学・SHINCA 大土瓶 赤』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月24日時点 での税込価格 |

2Lの大容量でお手入れもカンタン | 2000ml | プラスチック | - | - |

土瓶とは|急須との違いも解説

Photo by Content Pixie on Unsplash

Photo by Content Pixie on Unsplash

土瓶とは陶器や磁器などでできた瓶で、お湯を沸かしたりお茶を入れて煎じたりして使う食器のこと。

一番の特徴は、直接火にかけられる商品が多いこと。土瓶にお茶っぱと水を入れ、お湯を沸かしながら煎じることができるため、お茶作りに効率のいい食器です。

※プラスチック製など、直火ができない商品もあります。

急須との違いは見た目にあり、土瓶は持ち手が、フタの部分から上向きに出ています。一方、急須は持ち手が胴部から横向きに出ているのが特徴です。

土瓶の選び方

それでは、土瓶の基本的な選び方を見ていきましょう。

【1】サイズ

【2】素材

【3】熱源

【4】用途に合わせて形

【5】デザイン性

上記のポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】サイズをチェック

飲む人数に合わせて選ぶ

ふだん使い用に土瓶がほしいという方は、1回に飲む量を目安にサイズを選びましょう。たとえば、湯呑1杯100ccが目安となっています。家族4人で飲むなら、300ccから400cc程度のサイズがあればいいでしょう。大きいサイズだと、湯の中で茶葉がよく回転してくれるので、茶葉がしっかり開き、美味しいお茶を飲むことができます。

大容量サイズは重さに注意しよう

容量が大きくなればなるほど重くなっていきます。とくに土瓶は陶器や磁器などの素材で作られていますので、もともとそれなりに重さがあります。そこにお湯などが加わると、ますます持ち上げにくくなってしまいます。使いやすさも考えて、重さとのバランスで考えるといいでしょう。

【2】素材をチェック

耐熱性が高い陶器

ほとんどの土瓶は、耐熱性がある陶器で作られており、直火にかけることも可能です。しかしなかには、直火に対応していないものもありますので注意が必要です。急須のようにお茶を煎じて飲むだけなら、必ずしも直火対応のものでなくても構いませんが、直火で茶葉から抽出したい方は対応熱源をチェックしましょう。

におい移りが少なく洗いやすい磁器

陶器で作られた土瓶のデメリットは、煎じたもののにおいが移りやすいことと、漂白剤が使えないということです。

そこで、土瓶を磁器製にするとにおい移りが少なく、漂白剤を使って洗うことも可能なので衛生的。しかし直火にかけることはできないので、急須のように使いたいという方におすすめの素材です。

【3】熱源をチェック

自分が使う熱源がどんなものかによっても、土瓶の選び方が異なってきます。電子レンジに対応した土瓶は、冷めてしまったお茶などを毎回直火にかけて温め直すのには、時間もコストもかかります。電子レンジならあっという間に温めてくれるので、時間もコストも節約できます。一方、IHクッキングヒーターを使っている方は、土瓶がIH対応タイプかを確認しましょう。IH対応タイプの商品は少なく比較的値段が高くなりますが、使い勝手を重視する場合はよく確認をして購入しましょう。

【4】用途に合わせて形をチェック

土瓶蒸しには丸型で小さいものを

土瓶蒸しのために土瓶を使う場合には、食べやすいようにフタが大きいものを選びましょう。

そして、直火にかけられるかどうかも確認が必要です。直火にかけてじっくりと調理するのが土瓶蒸しなので、直火対応タイプでないといけません。また、丸型の土瓶だと手が奥まで入るので洗いやすく、衛生的に見てもいいでしょう。

焼酎のお湯割りには「千代香(じょか)」を

焼酎のお湯割りに使いたい方は、土瓶のなかでも「千代香(じょか)」というタイプがおすすめです。通常の土瓶よりも平べったい形をしていて、水と焼酎を入れて火にかけることで焼酎の香りがよくなり、味がまろやかになります。

使い込めば使い込むほど、土瓶に味が染み込んでおいしくなるといわれていますので、このタイプの土瓶は使用後も洗いません。使った後にはしっかりと乾燥させてからかたづけるようにしましょう。

【5】デザイン性をチェック

土瓶を購入する際、せっかくならお茶碗や湯のみとデザインを統一させるのもおすすめです。見た目がよく、目でも楽しむことができます。

土瓶とセットになった茶碗や湯のみも販売されているので、迷ったらセット商品の購入を検討してみてください。土瓶を使うたびにワクワクするに違いありません。

土瓶のおすすめ9選

それではおすすめの土瓶をご紹介。土瓶の選び方のポイントをおさえつつ、あなた好みの土瓶を見つけてみてくださいね。

お茶の煮出しや漢方薬の煎じにぴったりな大容量土瓶

容量が1.5Lもある、大きな土瓶です。とくに漢方薬を数分煮出して作る煎薬に使える土瓶となっています。色は茶色と緑の2種類あり、どちらもシンプルで雰囲気のある亀甲柄です。

使っていくうちに色にどんどん味が出てくるので、徐々に愛着が湧いてくるでしょう。また、食洗機・電子レンジ・直火にも対応していて使い勝手がいいのもうれしいポイントですね。

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格

| 容量 | 1500ml |

|---|---|

| 素材 | 陶器 |

| 熱源 | 直火 |

| 重量 | - |

| 容量 | 1500ml |

|---|---|

| 素材 | 陶器 |

| 熱源 | 直火 |

| 重量 | - |

かなり大きいので煎茶には不向きですが、健康茶を煎じたり、麦茶やほうじ茶のティーパックを煎じたりするのにおすすめ。麦茶が欠かせないご家庭は、たっぷり作っておけるので重宝しますね。

ポップな色なので洋風の家にもなじみやすい

土瓶が敬遠される理由のひとつに、洋風のインテリアと和風の土瓶が合わないということがあります。しかし、こちらの土瓶は和風テイストすぎないかわいらしいイエローカラーなので、洋風の住まいに取り入れても浮かずに使えるでしょう。形や持ち手は土瓶のいいところを残しつつ、素材や色に「洋」を取り入れています。

また直火に対応しているので、お湯を沸かすときにも重宝すること間違いありません。

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格

| 容量 | 1400cc |

|---|---|

| 素材 | 陶器 |

| 熱源 | 直火 |

| 重量 | - |

| 容量 | 1400cc |

|---|---|

| 素材 | 陶器 |

| 熱源 | 直火 |

| 重量 | - |

IHキッチンにも対応

かわいい土瓶をお探しの方におすすめしたいのがこちら。形も色もかわいらしく、女性の方にとくに評判のいい商品です。カラーは、土瓶の本体がピンクでフタがホワイトのものと、本体がブラックでフタがホワイトという2種類から選ぶことができます。

どちらのカラーもステキで、キッチンをパッと明るくしてくれるでしょう。また、IHでも直火でも使える商品なので、ガスコンロ、IHクッキングヒーターのどちらでも利用できます。

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格

| 容量 | 2000ml |

|---|---|

| 素材 | 本体:高耐熱セラミック、フタ:硬質陶器 |

| 熱源 | 直火、IH |

| 重量 | 約1.2kg |

| 容量 | 2000ml |

|---|---|

| 素材 | 本体:高耐熱セラミック、フタ:硬質陶器 |

| 熱源 | 直火、IH |

| 重量 | 約1.2kg |

昔からあるロングセラー商品です。茶こしつきなので、どんなお茶にも対応可能。たっぷりたくさん作りたいとき、人数が多いシーンにおすすめです。

水玉模様の本家本元! ホンモノ志向の方におすすめ

佐賀県嬉野(うれしの)市にある窯元からのシリーズで、水玉模様の器の本家本元です。水玉模様をひとつずつ手作りで掘っていくので、ひとつひとつ違った個性や味わいを楽しめます。

また持ち手は手編みの高級ツルで、持ちやすくて注ぎやすいのが特徴。使っていくうちに手にどんどんなじんでいくのも、魅力のひとつでしょう。

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格

| 容量 | 1300ml |

|---|---|

| 素材 | 磁器 |

| 熱源 | 電子レンジ |

| 重量 | 930g |

| 容量 | 1300ml |

|---|---|

| 素材 | 磁器 |

| 熱源 | 電子レンジ |

| 重量 | 930g |

落ち着きのあるデザインで贈りものにもぴったり!

赤土で作られた、京都の土瓶。伝統工芸士が注ぎ口やフタなど、細部までこだわってていねいに作っているので、高級感があり品質もとても高い商品です。

シンプルな作りでこれぞ土瓶! というようなイメージなので飽きもきません。長く使える商品をお探しの方におすすめの一品。また、シンプルなデザインは好みが分かれないので、プレゼントにもぴったりです。

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格

| 容量 | 600cc |

|---|---|

| 素材 | 赤土 |

| 熱源 | 直火 |

| 重量 | 370g |

| 容量 | 600cc |

|---|---|

| 素材 | 赤土 |

| 熱源 | 直火 |

| 重量 | 370g |

かぼちゃの土瓶が登場! かわいくておすすめ

少し変わった土瓶がほしいという方は、かぼちゃの形をした商品をおすすめします。色も形もかぼちゃに似ているこちらの土瓶は、来客時に話題になること間違いなし!

遠赤外線効果による、ゆっくりとした熱伝導が特徴。のんびりと時間をかけながらお茶を沸かすので、いつもよりもおいしい一杯を堪能することができるでしょう。

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格

| 容量 | 800cc |

|---|---|

| 素材 | 陶器 |

| 熱源 | 直火 |

| 重量 | - |

| 容量 | 800cc |

|---|---|

| 素材 | 陶器 |

| 熱源 | 直火 |

| 重量 | - |

内側にも絵つけ! こだわりの有田焼土瓶

立体感のあるデザインが特徴の有田焼の土瓶です。伝統ある有田焼なので、品質もとてもよく柄も細部までこだわっています。内側にまで絵つけされているので、飲んでいる間も楽しめるのがいいですね。さらに、手描きによるデザインとなっていて、一珍技法により絵自体が凸凹になっているので立体感も伝わってきます。

内容量は650ccでひとりで楽しむときや、来客があったときのどちらにも対応できます。また、土瓶と茶碗がセットになっているので高級感がありますね。

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格

| 容量 | 650cc |

|---|---|

| 素材 | 磁器 |

| 熱源 | - |

| 重量 | 1300g |

| 容量 | 650cc |

|---|---|

| 素材 | 磁器 |

| 熱源 | - |

| 重量 | 1300g |

金属臭が気にならないセラミック製

健康に気を使っている方も、安心して使える土瓶となっています。セラミック粘土で作られているため金属による酸化もなく、金属臭が気になりません。

また遠赤外線効果により、お湯がまろやかでおいしくなります。色は黒と茶色でどちらの色も派手ではないので、どのご家庭のキッチンにもマッチするでしょう。

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格

| 容量 | 1600ml |

|---|---|

| 素材 | セラミック粘土 |

| 熱源 | 直火 |

| 重量 | 1100g |

| 容量 | 1600ml |

|---|---|

| 素材 | セラミック粘土 |

| 熱源 | 直火 |

| 重量 | 1100g |

2Lの大容量でお手入れもカンタン

プラスチック製の土瓶なので、軽いのが特徴です。お子さんがいる家庭でも、安心して使えます。多少落としたりぶつけたりしても、陶器や磁器でできている土瓶よりは割れにくいのがポイント。

容量は2Lと大容量で、大勢の来客があってもこの土瓶ひとつあれば困らないでしょう。また、茶こしは取り出しやすいつまみつきです。土瓶を使い終わって洗うときにも手間がかかりません。

※各社通販サイトの 2024年10月24日時点 での税込価格

| 容量 | 2000ml |

|---|---|

| 素材 | プラスチック |

| 熱源 | - |

| 重量 | - |

| 容量 | 2000ml |

|---|---|

| 素材 | プラスチック |

| 熱源 | - |

| 重量 | - |

「土瓶」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 容量 | 素材 | 熱源 | 重量 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ウチダ和漢薬『亀甲土瓶(茶)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

お茶の煮出しや漢方薬の煎じにぴったりな大容量土瓶 | 1500ml | 陶器 | 直火 | - |

| マムキッチン『耐熱土瓶 黄色 8号』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

ポップな色なので洋風の家にもなじみやすい | 1400cc | 陶器 | 直火 | - |

| 丸利玉樹利喜蔵商店『TAMAKI サーマテック IHケトル』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

IHキッチンにも対応 | 2000ml | 本体:高耐熱セラミック、フタ:硬質陶器 | 直火、IH | 約1.2kg |

| 副千製陶所『水玉 8号土瓶』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

水玉模様の本家本元! ホンモノ志向の方におすすめ | 1300ml | 磁器 | 電子レンジ | 930g |

| 松韻堂『焼締土瓶 大 雅楽』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

落ち着きのあるデザインで贈りものにもぴったり! | 600cc | 赤土 | 直火 | 370g |

| マムキッチン『耐熱土瓶 かぼちゃ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

かぼちゃの土瓶が登場! かわいくておすすめ | 800cc | 陶器 | 直火 | - |

| ランチャン『番茶器セット マルチ 土瓶』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

内側にも絵つけ! こだわりの有田焼土瓶 | 650cc | 磁器 | - | 1300g |

| 健康綜合開発『マスタークック けんこう土瓶 大サイズ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

金属臭が気にならないセラミック製 | 1600ml | セラミック粘土 | 直火 | 1100g |

| 共栄『信濃化学・SHINCA 大土瓶 赤』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月24日時点 での税込価格 |

2Lの大容量でお手入れもカンタン | 2000ml | プラスチック | - | - |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 土瓶の売れ筋をチェック

Amazonでの土瓶の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

【関連記事】そのほかの関連アイテムもチェック

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。