漢検問題集のおすすめ14選 タイプ別にご紹介!

教育・受験指導専門家の西村 創さんと編集部が厳選したおすすめ商品、編集部で選んだ商品をご紹介します!

漢検は1級、準1級、2級、準2級、3級、4級、5級、6級、7級、8級、9級、10級とあるので、気になった問題集から自分の挑戦するレベルの参考書をゲットしてみてください。

▼漢検問題集おすすめ4選【公式過去問題集】

ここでは、日本漢字能力検定協会から出版されているおすすめの漢検過去問題集をご紹介します。

原点にして頂点の問題集

実際の漢字検定の試験問題を、過去13回分収録した問題集です。テスト用紙も試験本番と同じ大きさになっているため、本番さながらの緊張感で解くことができます。

試験勉強を始めるにあたって、最初に解いてみるのもいいかもしれません。

試験直前の総仕上げにはもちろん、苦手分野や現時点での実力を把握することができます。

| ページ数 | 112p |

|---|---|

| 発売日 | 2023年3月27日 |

| ページ数 | 112p |

|---|---|

| 発売日 | 2023年3月27日 |

本番より手ごわい!? 強敵問題集

漢字能力検定協会が出版している、公式の問題集です。過去の試験問題から抜粋する形式の問題がたくさん収録されており、やりごたえはじゅうぶんです。もしかすると、実際の試験問題よりもやや難しいと感じるかもしれません。

この一冊をくり返しやり込めば、自信を持って試験に望むことができます。ただし、本書とは別に漢字ドリルなどを用意して進める必要があるため、ドリルとしてはやや不親切かもしれません。

| ページ数 | 192p |

|---|---|

| 発売日 | 2022年8月23日 |

| ページ数 | 192p |

|---|---|

| 発売日 | 2022年8月23日 |

本番をイメージしながら勉強できる

本番の試験と用紙のサイズも一緒で、同じように勉強ができる一冊です。1ページごとにミシン目がついていて切り取って学習でき、中身も35ページと多くないので、小学生でも負担なく勉強できます。実際の過去問を使用しているので、試験がどのような形式なのかをイメージできておすすめです。

漢字検定に慣れていない方や初めての方、小さい子どもでも、本番に慌てずに受験できるよう、この問題集で練習をし、試験の雰囲気に慣れておくとよいでしょう。

| ページ数 | 36p |

|---|---|

| 発売日 | 2021年11月24日 |

| ページ数 | 36p |

|---|---|

| 発売日 | 2021年11月24日 |

初めての漢字検定のお供に

子ども向けの漢検問題集で、毎日の学習にフォーカスした教材となっています。毎日10分ずつこの教材を使い勉強していけば、1カ月ほどで終わらせることができます。

毎回の学習を終えるとシールを貼れるシステムなので、このシールを楽しみつつ本書の中で展開されるストーリーを追っていくことで、漢字に親しみを持てるようになることでしょう。

また、コツコツと勉強する習慣を身につけさせる目的でも役に立ちます。小さい頃から子どもに漢字を学ばせたいという親御さんにはぴったりです。

| ページ数 | 96p |

|---|---|

| 発売日 | 2020年2月19日 |

| ページ数 | 96p |

|---|---|

| 発売日 | 2020年2月19日 |

▼漢検問題集おすすめ3選【頻出問題集】

ここでは、頻出問題を徹底的に対策できるおすすめの問題集をご紹介します。

オールインワンの万能問題集

過去問の分析結果を、頻出度別に「Aランク」「Bランク」「Cランク」に分けて章立てした参考書です。「5時間で合格!」シリーズよりも収録問題が多いぶん、各単元の内容が細かく、じっくり勉強できるはずです。

また、出題形式別にまとめられているため、自身の苦手分野だけをくり返し解くといった使い方もできます。「四字熟語」「部首」をまとめた巻末資料もひじょうに使い勝手が良く、漢検対策を一冊でおこないたい人におすすめです。

| ページ数 | 240p |

|---|---|

| 発売日 | 2021年3月25日 |

| ページ数 | 240p |

|---|---|

| 発売日 | 2021年3月25日 |

合格に向けポイントをおさえ、イメージ作りができる

漢字検定に慣れていなくて不安な子どもでも、丁寧な解説をもとに勉強できる一冊です。実際の試験と同様のB4サイズの模試6回分が付いているので、本番をイメージしながら取り組めます。地図で覚える「都道府県の漢字」や、はって覚える「漢字ポスター」など嬉しい付録がもりだくさん。

可愛いガイドキャラクターが勉強をサポートしてくれて、合格に向けて大切なポイントを解説。ポイントを理解しながら楽しく漢字を覚えられます。

| ページ数 | 48p |

|---|---|

| 発売日 | 2020年2月21日 |

| ページ数 | 48p |

|---|---|

| 発売日 | 2020年2月21日 |

問題カバー率85%!出る順番で構成

過去24年間の試験内容をベースにし、A・B・Cの出る順で構成されています。問題カバー率が85%と、高いカバー率を実現しているのも魅力の問題集。本試験形式の模擬試験が掲載されているので、試験を想定して学習できます。

出題傾向を把握しながら勉強できるのでおすすめですよ!

| ページ数 | - |

|---|---|

| 発売日 | 2021年2月 |

| ページ数 | - |

|---|---|

| 発売日 | 2021年2月 |

▼漢検問題集おすすめ4選【書き込み・ドリル形式】

まずは、書き込み式・ドリル形式のおすすめ漢検問題集をご紹介します。

出やすい漢字ほどたくさん書けるドリル

出題頻度の高い漢字から順に学習していける方式なので、限られた時間でも効率的に学習を進めることができるのがこの教材の大きな強み。

また、出題率の高い漢字ほど多く書いて勉強できることも、勉強の効率化に大きく役立ちます。反復練習の教材としても適した問題集です。

| ページ数 | 96p |

|---|---|

| 発売日 | 2020年4月16日 |

| ページ数 | 96p |

|---|---|

| 発売日 | 2020年4月16日 |

出る順で解ける!模擬テストやミニテスト付き

過去10年間の問題を分析し、短時間で効率的な対策ができる書き込み式問題集です。1回2ページのミニテストや7回分の模擬テストが付いているので実力をチェックしながら学習することができます。また、解答は別冊なので、答え合わせがしやすいのもポイント。直接書き込めるので、この1冊でしっかりやりこむことができます。

| ページ数 | 160p |

|---|---|

| 発売日 | 2020年08月 |

| ページ数 | 160p |

|---|---|

| 発売日 | 2020年08月 |

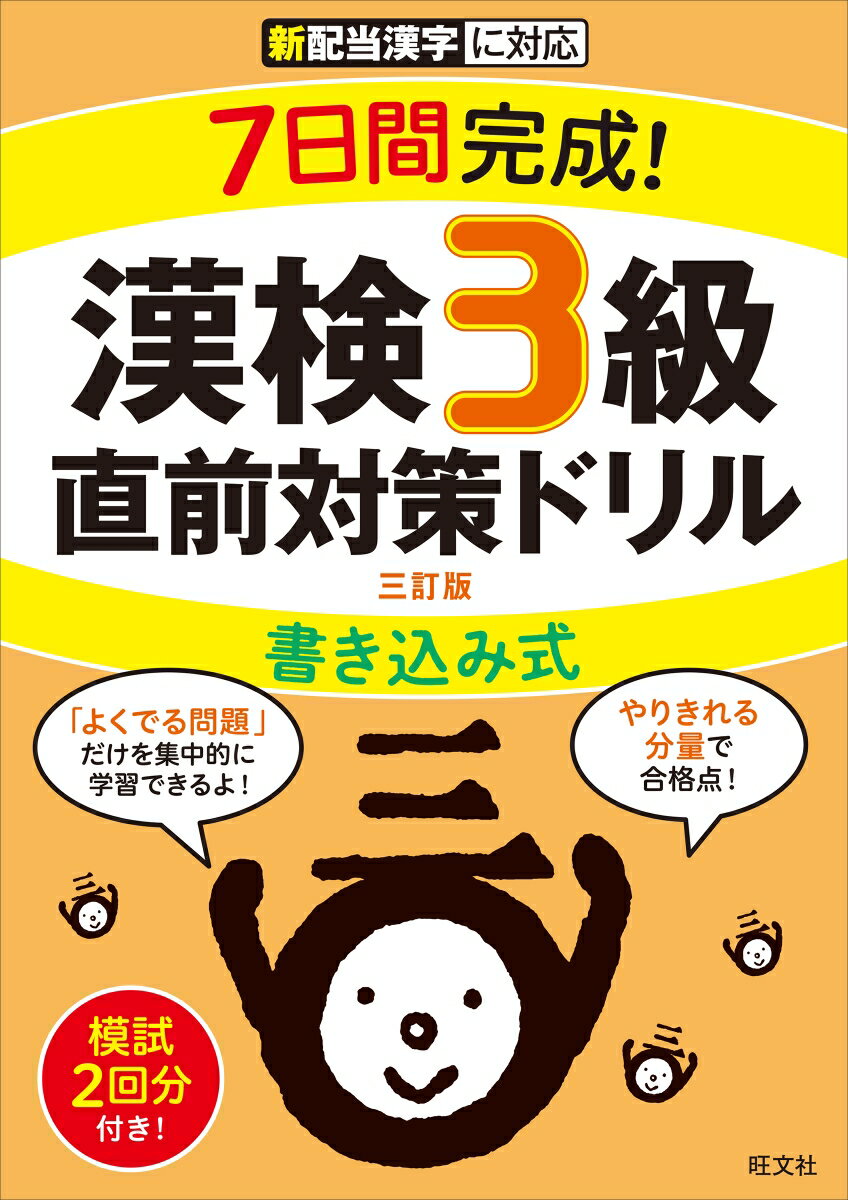

最後の駆け込み寺的存在

名前の通り直前の対策に特化したドリルです。48ページと量は多くはないものの、実際のテストのデータをもとに構成された設問はやりごたえ抜群で、高く評価されています。

急に受験することになった方に向いています。さらに、自分の手で書きながら練習する形式なので、本番のテスト方式の練習にもなりますね。

| ページ数 | 48p |

|---|---|

| 発売日 | 2017年5月16日 |

| ページ数 | 48p |

|---|---|

| 発売日 | 2017年5月16日 |

短期決戦向けの問題集

短期集中的に学習したい人におすすめの参考書です。タイトル通りに5時間で終わらせるのは少々厳しいですが、頻出漢字を出題率順に並べているため、試験前日に集中して取り組むだけでも点数がぐっと上がるはず。

最初におこなうことで自分の苦手分野を把握しやすい「弱点発見テスト」や、試験直前の調整に使える「模擬テスト」なども収録されており、一冊で効率的に学習できるテキストです。

| ページ数 | 208p |

|---|---|

| 発売日 | 2020年8月5日 |

| ページ数 | 208p |

|---|---|

| 発売日 | 2020年8月5日 |

▼漢検問題集おすすめ3選【分野別】

ここでは、分野別に対策できるおすすめ漢検問題集をご紹介します。

最新の傾向を把握しながら効率よく勉強

問題集に付属している赤シートを使い、一つずつ隠しながら着実に覚えていけるのでおすすめです。「中学校・高校で習う特別な読みの用例」「四字熟語」「部首一覧」など項目別・頻出度順に記載されていて覚えやすく、効率的な勉強が可能な一冊です。

毎年改定されていて、出題漢字に関してもいち早く対応しています。最新の傾向、出題漢字をチェックしましょう。模擬試験問題も3回分あるので、ある程度勉強が進んだら実力を試すのもよいですね。

| ページ数 | 256p |

|---|---|

| 発売日 | 2023年2月13日 |

| ページ数 | 256p |

|---|---|

| 発売日 | 2023年2月13日 |

段階を踏んで着実に。見やすく覚えやすい!

漢字の実力を着実に身につけていけるステップ式問題集です。漢字の基本から学び、しっかりと勉強したい方におすすめです。それぞれの級の新出配当漢字が五十音順に記載されているので見やすく覚えやすいです。別冊で漢字練習ノートが付いているので、活用しながらコツコツと覚えていきましょう。

最後に演習問題や総まとめ問題に取り組んで、自分の実力チェックをしてみてください。各級のレベルに応じて、イラストが付いているなど内容も工夫されています。

| ページ数 | - |

|---|---|

| 発売日 | 2020年2月 |

| ページ数 | - |

|---|---|

| 発売日 | 2020年2月 |

スキマ時間に使える問題集

単行本サイズの参考書です。最大のメリットは、持ち歩きに便利なそのコンパクトさです。付属の赤シートを使って、電車の中などのスキマ時間に効率よく学習することができます。辞書のような形式で、主に漢字や熟語の意味、過去に出題された他の問題例などがまとめられています。

本書を暗記用のメインテキストとして使い、アウトプット、すなわち問題演習には公式の過去問題集などを使うのがおすすめです。

| ページ数 | 334ページ |

|---|---|

| 発売日 | 2021年3月11日 |

| ページ数 | 334ページ |

|---|---|

| 発売日 | 2021年3月11日 |

おすすめ商品の比較一覧表

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 漢検問題集の売れ筋をチェック

Amazonでの漢検問題集の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

漢検問題集の選び方 ポイントをおさえよう!

教育・受験指導専門家の西村 創さんの解説とともに漢検の問題集を選ぶときのポイントを解説します。

ポイントは下記の通り。

【1】初受験なら公式の過去問題集からスタート

【2】頻出問題を解いて学習効率をアップ

【3】ゆっくり着実に力をつけるならドリル形式を

【4】基礎学力がついてから分野別問題集へ

【5】持ち運びにはコンパクトなサイズが便利

【6】なるべく最新のものを選ぶ

上記のポイントを押えることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】初受験なら公式の過去問題集からスタート

王道の公式問題集は必修

日本漢字能力検定協会は、オリジナルの過去問集や問題集を発刊しています。特に過去問集は、時間を測って取り組めば試験本番の環境を作ることができるため、初めての受験の際は、ぜひ一冊取り組んでおきたいです。

問題集も過去に出題された中から抜粋されているので、参考書選びに迷ったら、とりあえず購入しても失敗することはありません。

【2】頻出問題を解いて学習効率をアップ

手っ取り早く出題されやすい問題をマスターしよう

漢検には頻繁に出題される漢字や熟語が存在します。これは問題演習を重ねていけば何となくわかってくるものですが、頻出度別に問題がまとめられている参考書を使えば、手っ取り早く出題されやすい問題をマスターすることができます。

学習効率を求めるのであれば「頻出問題」などと謳われている定番の参考書を使うのがよいでしょう。

【3】ゆっくり着実に力をつけるならドリル形式を

合格を目指すなら問題数の多いものを

ただ参考書を眺めていても、なかなか覚えられるものではないのが漢字です。基本的には、問題集を解くことが大切です。

書き取り用のガイドが付いた、ドリル形式の参考書もたくさん販売されています。ドリル形式のメリットは、達成感が得やすく、取り組みやすいこと。小学校低学年のお子さんなど、机に向かうこと、漢字に親しむこと自体が大事な目的である場合にはドリルがすすめです。ただし、ドリルは書き取りスペースがある分問題数が少なくなっており、真剣に合格を目指す場合には向かないことも。

確実に漢字の知識を定着させるためには、問題の数をこなすことが大切です。絶対合格を目指すなら、問題数の多いものを選ぶようにしましょう。間違えた問題に印をつけ、別に書き取り用のノートを用意して、練習するようにするのがおすすめです。

【4】基礎学力がついてから分野別問題集へ

2段階目のステップとして苦手分野をつぶしていこう

漢検の問題には「読み」「部首」「熟語」とさまざまな出題形式がありますが、それぞれの得意・不得意は人によって異なります。

ふだんから本を読むので「読み」や「熟語」「送り仮名」などは得意だが「書き」は苦手という子どももいれば、「四字熟語」や「部首」は好きで覚えているものの「同音異字」がさっぱり分からないという子どももいます。

すべてを網羅している過去問を一度解いてみて、苦手分野を明らかにしてから分野別の参考書を購入するのも良いでしょう。

【5】持ち運びにはコンパクトなサイズが便利

漢検の教材はサイズ展開が豊富です。標準サイズに加えてスキマ時間に勉強できるよう、コンパクトなサイズになった商品も発売されています。なかなか安定して勉強時間を確保することが難しいという人にも、電車やバスなどの移動時間で効率的に勉強できるのは嬉しいポイント。

もちろん、毎日コツコツ力を伸ばしていきたいという人や、基礎が出来上がっているので振り返りと演習だけをしたいという方にも適した教材があるので、自分のスタイルをじっくりと考えて決めるようにしましょう。

【6】なるべく最新のものを選ぶ

文部科学省により学習指導要領は約10年に1度の頻度で改定されます。漢字検定もまた学習指導要領や常用漢字表の改定に合わせて出題内容などが変更されることがあります。

そのため、問題集が古いと検定内容に対応していない場合もあります。発行年や最新版化も確認するようにしましょう。

おすすめ勉強法をご紹介! 計画的に勉強を!

ここからは、おすすめの勉強法をご紹介します。まずは、「絶対に受かる!」という気持ちを大切に自分に合った問題集を使って効率よく勉強しましょう。

まずは、学習の計画を立てよう!

まず、はじめに行うことは学習計画を立てることです。試験日から逆算して1日の勉強時間と進め方を計画することが大切です。問題集によっては、1日にどのくらい進めたらよいか示してくれるものもあります。

また、計画通りに進められないことも多々あるので予備日を作っておくと良いでしょう。

繰り返し問題を解き、反復練習を!

漢検は、1つでも多くの漢字を覚えることが重要です。

計画に従い、ひたすら問題を解いていきましょう。問題を解く際は、問題集に直接答えを書き込むのではなく、ノートに答えを書いていきましょう。分からなかった漢字や苦手な漢字、間違えた漢字などを別ページに書き出しておいたり問題集にメモをしておくと勉強が必要な漢字が分かるので、見直しや復習がしやすくなります。また、気になった漢字は意味を調べてみるとより、頭に入りやすくなるでしょう。

そして、次に勉強する際には、前回間違えた問題の復習からはじめましょう。それを繰り返すことで、漢字を着実に覚えていくことができます。

また、できるだけ頭がスッキリしている朝に問題集を解いて、通学や通勤など1日の中のスキマ時間に暗記していくことがおすすめです。もちろん、他の時間帯でも問題ないのですが頭がとても冴えている朝の時間は、インプットしやすいでしょう。

試験直前は過去門を解いていこう!

ある程度問題集が解けるようになったら、実際の試験を想定して過去問を解いていきましょう。時間をはかることで時間配分が分かってくるので試験当日、焦らずに問題を解くことができます。

試験前は復習重視で、過去問でできなかった部分をしっかり見直しましょう。

漢検問題集に関するQ&A よくある質問

漢検主催の「今年の漢字」どうやって決めている?

漢検主催の「今年の漢字」どうやって決めている?

年末の風物詩のひとつといえば「今年の漢字」ですよね。毎年どんな漢字が選ばれるのか、年末を楽しみにされる方も少なくはないかもしれません。この「今年の漢字」は、日本漢字能力検定協会が1995年に始めました。

その漢字を決めるのは協会でも、その年の漢字を書くお坊さんでもありません。実は一般の人からの投票によって決めているのです。インターネットからでも投票が可能ですので、参加してみてはいかがでしょうか。

どの級を受験すればいいの?

どの級を受験すればいいの?

漢検は10個もの級に分かれています。10級から1級へと数字が小さくなるにつれて難易度が上がっていく方式で、10級は小学1年生修了程度、1級は大学生や一般程度のレベルとなっています。これだけ級がたくさんあるとどうしても迷ってしまいがちですが、出題内容がそれぞれの級で細かく決められているので、どのレベルに自分がいるのかまずチェックしてみると良いでしょう。

また、本屋さんで問題集にパッと目をとおし、自分の理解度を試すのもひとつの選択肢です。漢検2級は常用漢字をすべて理解して使えるレベルなので、社会に出られる目安と考えられるでしょう。

漢字学習に必要な辞典やドリルの記事はこちら! 【関連記事】

的を絞った参考書選びを 受験指導専門家からのアドバイス

まずは一冊の問題集を最後まで解ききって

何かと忙しい小・中学生は、漢検の準備をする時間があまり取れないことが多いはずです。過去問に辞書、練習問題とたくさん揃えても、結局すべてを解ききれず、買い損になってしまう可能性もありますよ。

まずは過去問・練習問題・資料が収録された一冊を購入し、苦手分野に応じて買い足していくのがおすすめです。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。

![高橋書店『5時間で合格!漢検3級[超頻出]ドリル』](https://m.media-amazon.com/images/I/41eeid-IrkL._SL500_.jpg)

![高橋書店『5時間で合格!漢検3級[超頻出]ドリル』](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q1YQ2hrfL._SL500_.jpg)

![高橋書店『5時間で合格!漢検3級[超頻出]ドリル』](https://m.media-amazon.com/images/I/51wtEEiexmL._SL500_.jpg)

![高橋書店『5時間で合格!漢検3級[超頻出]ドリル』](https://m.media-amazon.com/images/I/51M665M1FBL._SL500_.jpg)

![高橋書店『5時間で合格!漢検3級[超頻出]ドリル』](https://m.media-amazon.com/images/I/511hJxwpncL._SL500_.jpg)

![高橋書店『5時間で合格!漢検3級[超頻出]ドリル』](https://m.media-amazon.com/images/I/51WGTBe2YdL._SL500_.jpg)