| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ASUS(エイスース)『Chromebook Detachable CM30』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

携帯性と汎用性に優れた一台 |

| ASUS(エイスース)『Chromebook plus CX34』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

USBポートが多くて使いやすい! |

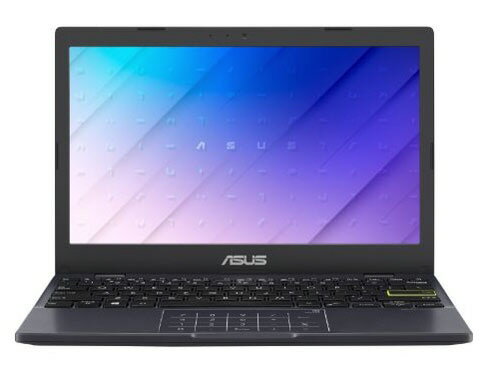

| ASUS『E210KA(E210KA-GJ01BWS)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月11日時点 での税込価格 |

見た目も美しいコンパクトモバイル |

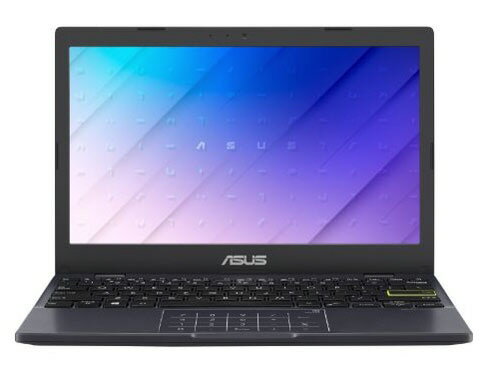

| ASUS(エイスース) 『E203MA ASUS (E203MA)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

タイピング練習に最適なパソコン |

| Microsoft(マイクロソフト)『Surface Pro 9』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

第12世代のインテルCoreプロセッサを搭載 |

| Microsoft(マイクロソフト)『Surface Laptop Go 3』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

従来モデルから更に進化 |

| Microsoft『Surface Go 3』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

子どもでも持ち歩きやすい軽量コンパクト設計 |

| Dell『XPS 15』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

目にやさしい非光沢の液晶画面を採用! |

| Dell 『Inspiron 14 (5490 20Q31S)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

目に優しいパソコン |

ノートとデスクトップ、どちらがいい?

■デスクトップパソコンの魅力

デスクトップタイプは、一般的に同じ性能のノートパソコンと比較したときに、コスト面ですぐれています。

また、画面サイズもノートパソコンに比べて比較的大きなものが多いため、子どもがパソコンで学習するのを親がサポートする場合にも、目が届きやすく適していると言えるでしょう。パーツの交換や増設などの拡張性が高いことも、ノートパソコンよりもすぐれている点です。

しかし、机の上などの設置場所から動かさずに使用することを前提に作られていますので、学校でのプログラミングの授業で使ったり、屋外で使用したりすることはできません。

■ノートパソコンの魅力

ノートパソコンは持ち運ぶことを前提に作られていて、使用場所に制限がかからないのが最大のメリットです。

家の中でも好きな場所で手軽に使うことができますから、子ども部屋とリビングを行き来して使用するのにも適しているでしょう。使用しないときには、机の引きだしなどにしまっておけるというのもうれしいポイントです。最近では、ノートパソコンであっても性能が高く、コストパフォーマンスにすぐれたものがたくさん販売されています。

価格の相場を確認

小学生向けのパソコンは、5万円以下のものから10万円以上のものまで価格帯の幅が広めです。

予算に合ったモデルを選びやすいのはメリットですが、価格の安さだけを優先してしまうと、使いたい機能が搭載されていなかったり、動作が遅くて使いにくかったりすることもあります。優先順位を誤らず、快適に使える1台を探すようにしましょう。

■大きくなっても使えるスペックを選ぶことが大切

一見、小学生が使うという点で考えると、将来的に買い替えを意識し、「安いものでいいや」と考えがち。

しかし、「プログラミングを学んでほしい」、「検索して疑問を解消する習慣をつけてほしい」、「早いうちからタイピングや、ワード・エクセルなどを使えて欲しい」とお考えなら、ある程度のスペックが整ったPCがおすすめ。

スペックが低い場合、ちょっとしたソフトを使用しただけでフリーズし、お子さんがPCを触らなくなった…なんてこともあります。また、PCのトレンドはあるものの、スマートフォンのように頻繁に買い替えるものでもないため、長期で使用できる性能のPCが数多くあります。

ある程度の性能があれば、小・中学校だけでなく、高校などでの調べもの、受験のWeb出願など使い勝手の幅も広がります。そのため、PCの買い替えが発生したとしても、ある程度のスペックがあることは大切だと考えます。

本記事では、小学生が調べものをする、リモートで学校の授業を受ける、塾などに持ち運べる、余暇時間に動画を視聴できるといったことを想定したノートパソコンを紹介していきます。ぜひ参考にしてくださいね。

小学生が使いやすいパソコンの選び方

それでは、小学生向けパソコンの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の6つです。

【1】迷ったときにはWindows

【2】子どもの指に合う小さいキーボードを

【3】使い方に合わせたスペック

【4】目の成長を阻害しない液晶

【5】衝撃に強く、落としても壊れにくいもの

【6】サポートが充実しているか

上記の6つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】迷ったときにはWindowsを選ぼう

OSで迷ったときは、Windowsが搭載されているパソコンを選びましょう。Windowsに対応しているソフトやプログラムは多いので、いろいろな用途に使えます。

また、「Windows 搭載モデルはMacよりも価格が安め」というメリットもあります。ただし、学校でMac指定のプログラムを利用する場合はMacを選択してください。

【2】子どもの指に合わせ、小さいキーボードを選ぼう

多くのパソコンのキーボードは、大人がタイピングすることを前提に設計されています。小学生が使うには、少々大きすぎるものが多いです。正しいタイピングを学ぶという意味でも、手の大きさにあったキーボードを使うことが重要です。

小学生が使うのであれば、一般的なパソコンよりもひと回りキーボードが小さいものを選ぶと良いでしょう。

【3】使い方に合わせてスペックを決めよう

メモリ容量や記録媒体は使い方に合わせて選びましょう。

用途に応じたメモリ容量

通常の学習やタイピングの練習に使う場合でも、4GB以上のメモリ容量はほしいところです。イラストの作成や動画の編集も楽しみたいという場合は8GB以上のものを選ぶといいでしょう。

一般的にメモリの数値が大きいほど動作も快適になるため、興味のあることが多いなら、メモリ容量の大きなパソコンを選ぶようにしてください。

コストも意識した記録媒体

記録媒体にはおもに「HDD(ハードディスクドライブ)」と「SSD(ソリッドステートドライブ)」の2種類があります。「HDD」は安いモデルに多く搭載されているスタンダードなタイプなので、価格重視という方はHDD搭載モデルを選ぶといいでしょう。

「SSD」を搭載したモデルの価格は高めですが、軽量で衝撃に強く、起動時間が短いという特徴があります。

持ち運びやすさ重視の本体サイズ

小学生向けのパソコンは、持ち運びがしやすい軽くてコンパクトなものを選びましょう。持ち運びやすいパソコンなら、部屋からリビングに移動して勉強したいときや、外出先に持っていきたいときなどにも便利です。

ただし、画面が小さくなりすぎると見にくくなってしまうので、重さとサイズのバランスも重視してください。

クリエイティブを刺激するタッチパネルやペン入力

小学生向けのパソコンのなかには、タッチパネルを搭載しているものもあります。

タッチパネルはキーボードやマウスの操作に慣れていなくても「直感的に操作できる」というメリットがあるので、パソコンがはじめてという小学生でも使いやすいでしょう。

ペン入力に対応しているモデルを選べば、イラストの描画もかんたんです。

【4】目の成長を阻害しない液晶を選ぼう

パソコンの液晶ディスプレイには、光沢タイプと非光沢タイプの2種類があります。液晶パネル表面に配置された偏光フィルターの表面処理が「グレア(glare:ぎらぎらする光)」であれば光沢タイプ、「ノングレア(non-glare)」であれば非光沢タイプの液晶となります。

【 光沢タイプ 】

光沢液晶は鮮やかな色合いが表現でき、とくに黒が引き締まって見えるため映像やゲームを楽しむのに適しています。

しかし、外光を反射しやすいため光が映りこみ目に負担がかかるというデメリットもあります。表面がツルツルとしているので傷がつきやすく、掃除の際にも注意が必要です。

【 非光沢タイプ 】

非光沢液晶は外光の映りこみが少なく、長時間画面を見ていても目が疲れにくいというメリットがあります。画面にツヤがなく表面に傷がつきにくいのも特徴で、お手入れにそれほど気を使わなくても大丈夫です。

しかし、光沢タイプに比べて発色の鮮やかさやコントラストの高さも劣り、画面がやや白っぽく見える場合があります。そのため、写真や動画を扱う場合には少し物足りなく感じるかもしれません。白っぽさの軽減やコントラストの改善を図った非光沢液晶も開発されています。

子どもの目への影響を考えると、ディスプレイは非光沢タイプのものを選んであげるのがよいでしょう。

【5】衝撃に強く、落としても壊れにくいものを選ぼう

パソコンは精密機器であり、落としたり乱暴に扱ったりするとディスプレイが割れたり、故障したりしてしまいます。小学生がパソコンを使うとなると、精密機器として丁寧に扱うのは難しいものがあります。不注意でパソコンを床に落として壊してしまうこともあるかもしれません。

小学生が使うパソコンは、できるだけ衝撃に強く、壊れにくいものが良いでしょう。

【6】サポートが充実度しているものを選ぼう

パソコンを購入したが使い方がよくわからないというケースは少なくありません。そのようなときに、サポート体制が整っているメーカーのものを選んでおけば、機能や使い方に関する質問をすることが可能です。

サポートの内容はメーカーによって異なるほか、有償になるサポートもあるので、パソコンを購入するまえに確認しておきましょう。

小学生向けパソコンおすすめ9選

それでは、小学生向けパソコンのおすすめ商品を紹介します。お子さんに安心して持たせられるようなパソコンを選んでみてくださいね。

携帯性と汎用性に優れた一台

10.5インチで約609gと非常に持ち運びやすいChromebookです。メモリ8GB、ストレージはeMMC128GBと使い勝手の良いスペックで、微細な筆圧の変化を感知するタッチペンも付属しています。バッテリーも12時間程持続するため外出先でも問題なく使用することができますが、USBポートがUSB3.2のType-C1個のみという点には注意が必要です。給電時もこちらのポートを使用するため、使用前にこまめな充電を行うことを推奨します。

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格

| ディスプレイ | 10.5インチ |

|---|---|

| プロセッサー | MediaTek Kompanio 520 |

| メモリ | 8GB |

| ストレージ | 128GB(eMMC) |

| オペレーティングシステム | Chrome OS |

| ディスプレイ | 10.5インチ |

|---|---|

| プロセッサー | MediaTek Kompanio 520 |

| メモリ | 8GB |

| ストレージ | 128GB(eMMC) |

| オペレーティングシステム | Chrome OS |

USBポートが多くて使いやすい!

タッチスクリーン式のディスプレイを採用したChromebookのスタンダードモデルです。CPUには第12世代Core i3が使われていますが、ストレージがSSD128GBとなっているためサクサク保存できる点が魅力です。USBポートもType-A、Type-Cそれぞれ2個ずつ搭載していますので、USBメモリによる保存やデータ転送も給電したまま行えます。画面が14.0インチと広く重量もありますが、バッテリーも9時間以上持続するため外出先でもご使用いただけます。

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格

| ディスプレイ | 14インチ |

|---|---|

| プロセッサー | Intel Core i3-1215U |

| メモリ | 8 GB |

| ストレージ | 128GB(UFS) |

| オペレーティングシステム | Chrome OS |

| ディスプレイ | 14インチ |

|---|---|

| プロセッサー | Intel Core i3-1215U |

| メモリ | 8 GB |

| ストレージ | 128GB(UFS) |

| オペレーティングシステム | Chrome OS |

見た目も美しいコンパクトモバイル

11.6インチワイド液晶を搭載した軽量コンパクトなモバイルノートPCです。

カラーバリエーションは、見る角度によって色合いが変わるピーコックブルーとドリーミーホワイト、落ち着きのあるローズゴールドの3種類で、お子さまの満足度もアップします。

主なスペックは、インテル Celeron N4500 プロセッサー、4GBメモリ、128GBのeMMCなど。バッテリー駆動時間は約9.2時間で、「Microsoft 365 Personal」の1年間使用権も付属しています。

※各社通販サイトの 2024年12月11日時点 での税込価格

| ディスプレイ | 11.6インチワイド液晶 |

|---|---|

| プロセッサー | Celeron N4500 |

| メモリ | 4GB |

| ストレージ | 128GBのeMMC |

| オペレーティングシステム | Windows 11 Home |

| ディスプレイ | 11.6インチワイド液晶 |

|---|---|

| プロセッサー | Celeron N4500 |

| メモリ | 4GB |

| ストレージ | 128GBのeMMC |

| オペレーティングシステム | Windows 11 Home |

タイピング練習に最適なパソコン

コンパクトな設計となっているので、こちらも小さなお子さんでも持ち運びしやすい大きさとなっています。また、バッテリーの持ちがいいので、外出先でも安心して使用できます。キーボードが頑丈に設計されているため、タイピングが強くなりがちな小さなお子さんが使っても安心な上、キーの間隔が広いため、タイピングの練習にもなります。

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格

| ディスプレイ | 11.6インチ |

|---|---|

| プロセッサー | Intel Celeron N4000 |

| メモリ | 4GB |

| ストレージ | eMMC 64GB |

| オペレーティングシステム | Windows 10 Home |

| ディスプレイ | 11.6インチ |

|---|---|

| プロセッサー | Intel Celeron N4000 |

| メモリ | 4GB |

| ストレージ | eMMC 64GB |

| オペレーティングシステム | Windows 10 Home |

第12世代のインテルCoreプロセッサを搭載

約879gの軽量ボディーに、インテルの第12世代CPUやIris Xe グラフィックスなどを搭載した最新の2-in-1 PCモデル。

クリエイティブな作業からゲームまで、安定してこなせるスペックを備えています。バッテリー駆動時間は最大15.5時間で、4096段階の筆圧を感知する書き心地の良い「Surface スリム ペン 2」も付属。

Wi-Fi環境がない場所でも単体でネットワークへの高速通信が可能な5Gモデルもラインアップされています。

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格

| ディスプレイ | 13 インチ |

|---|---|

| プロセッサー | 第 12 世代 Intel Core i7-1265U |

| メモリ | 16 GB |

| ストレージ | 256GB |

| オペレーティングシステム | Windows 11 Professional |

| ディスプレイ | 13 インチ |

|---|---|

| プロセッサー | 第 12 世代 Intel Core i7-1265U |

| メモリ | 16 GB |

| ストレージ | 256GB |

| オペレーティングシステム | Windows 11 Professional |

従来モデルから更に進化

旧モデルの薄型軽量ボディ―やアスペクト比3:2の12.4型液晶ディスプレイはそのままに、更なる進化を遂げています。AI機能が新たに追加されたことで、作業効率が格段に向上しています。

プラチナ、アイスブルー、セージ、サンドストーンと、インテリアにも馴染みやすい4職のくすみカラーから選べるのも嬉しいポイント。

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格

| ディスプレイ | 12.4インチ |

|---|---|

| プロセッサー | Core i5 |

| メモリ | 8GB |

| ストレージ | 256GB |

| オペレーティングシステム | Windows 11 Home |

| ディスプレイ | 12.4インチ |

|---|---|

| プロセッサー | Core i5 |

| メモリ | 8GB |

| ストレージ | 256GB |

| オペレーティングシステム | Windows 11 Home |

子どもでも持ち歩きやすい軽量コンパクト設計

手軽に持ち歩ける544gの軽量ボディーに10.5インチ液晶を備えた、タブレット仕様/ノートPC仕様を使い分けられる2-in-1モデル。

外出先で動植物の観察記録をつけたり、Webブラウジングで調べ物をしたりと、さまざまな用途に活用できます。

バッテリーは最大11時間の連続使用が可能。紙に書くのと同じ感覚で手書き入力ができるSurface ペンが付属しています。

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格

| ディスプレイ | 10.5インチ |

|---|---|

| プロセッサー | Intel Pentium Gold 6500Y |

| メモリ | 8GB |

| ストレージ | 128GB |

| オペレーティングシステム | Windows 11 Home |

| ディスプレイ | 10.5インチ |

|---|---|

| プロセッサー | Intel Pentium Gold 6500Y |

| メモリ | 8GB |

| ストレージ | 128GB |

| オペレーティングシステム | Windows 11 Home |

目にやさしい非光沢の液晶画面を採用!

明るくて発色のいいディスプレイをそなえたノートパソコンです。映像コンテンツなどを観やすいように、画面周囲のフチ部分の幅がせまくできています。視野角も広いので、友達と一緒に画面を観ながらでもストレスなく作業ができるでしょう。

本体は子供がらくに持ち運べる軽さです。1つのアルミブロックから切り出す加工法で作られているのも特徴的で、溶接などを使った通常の作り方に比べて強度があります。

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格

| ディスプレイ | 13.3インチ |

|---|---|

| プロセッサー | Intel Core i5 |

| メモリ | 8GB(LPDDR3) |

| ストレージ | 256GB(SSD) |

| オペレーティングシステム | Windows10 Home |

| ディスプレイ | 13.3インチ |

|---|---|

| プロセッサー | Intel Core i5 |

| メモリ | 8GB(LPDDR3) |

| ストレージ | 256GB(SSD) |

| オペレーティングシステム | Windows10 Home |

目に優しいパソコン

ノングレア液晶という液晶を使っているため、お子さんが使っても目に優しい設計となっています。ストレージが256GBあるので、動画教材を使って学習した場合も、読み込みが遅くなってしまうといくことは起こりにくいパソコンです。他の機器と繋げる端子も豊富なため、お子さんが成長しても、拡張して使うことができます。

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格

| ディスプレイ | 14インチ |

|---|---|

| プロセッサー | Intel Core i5 |

| メモリ | 8GB |

| ストレージ | SSD 256GB |

| オペレーティングシステム | Windows 10 Home |

| ディスプレイ | 14インチ |

|---|---|

| プロセッサー | Intel Core i5 |

| メモリ | 8GB |

| ストレージ | SSD 256GB |

| オペレーティングシステム | Windows 10 Home |

「小学生用パソコン」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ASUS(エイスース)『Chromebook Detachable CM30』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

携帯性と汎用性に優れた一台 |

| ASUS(エイスース)『Chromebook plus CX34』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

USBポートが多くて使いやすい! |

| ASUS『E210KA(E210KA-GJ01BWS)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月11日時点 での税込価格 |

見た目も美しいコンパクトモバイル |

| ASUS(エイスース) 『E203MA ASUS (E203MA)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

タイピング練習に最適なパソコン |

| Microsoft(マイクロソフト)『Surface Pro 9』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

第12世代のインテルCoreプロセッサを搭載 |

| Microsoft(マイクロソフト)『Surface Laptop Go 3』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

従来モデルから更に進化 |

| Microsoft『Surface Go 3』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

子どもでも持ち歩きやすい軽量コンパクト設計 |

| Dell『XPS 15』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

目にやさしい非光沢の液晶画面を採用! |

| Dell 『Inspiron 14 (5490 20Q31S)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年12月10日時点 での税込価格 |

目に優しいパソコン |

各通販サイトのランキングを見る 小学生用パソコンの売れ筋をチェック

Amazonでの小学生用パソコンの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

そのほかのキッズ用関連の記事はこちら 【関連記事】

疲れにくいものを選んであげましょう

子どものうちからパソコンを使うことは、将来的にとても有益なことです。しかし、パソコンの多くは大人向けに設計されています。

小学生が初めて使うパソコンには、長時間使ったとしても疲れにくいものを選んであげましょう。手の大きさにあったキーボードや、非光沢タイプの液晶ディスプレイのものを選んであげることが大切です。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。