| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 素材 | 取り付け方法 | サイズ | カラー | フォントの種類 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アイデアメーカー『シンプルライン(iron-np13)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

カフェ看板のようにスタイリッシュでおしゃれ! | ステンレス | ボルト式 | 幅200~400mm×厚さ3mm | ブラック、ホワイト、シルバー | 12種類 |

| アルテスタ『表札プレート hs-d1-s』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

デザインが選べるからこだわりたい人に | アクリル | 貼り付け式(マグネット変更可) | 横120×縦30×厚1.5mm | 15種類 | 18種類 |

| 表札マイスター『ゆるかく表札』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

玄関に温かみが出せて複数色から選べる表札 | ガラス | 貼り付け式 | 横97×縦97×厚さ9mm | 12種類 | 1種類 |

| 『ステンレス フレーム付 プレート(hs-sfl-120)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

2世帯の名前も入れられる、高級大判プレート | アクリル、ステンレス | - | 120×120mm | 17種類(プレートカラー) | 18種類 |

| XI-DESIGN[『ステンレス板 LED表札』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

シンプルでモダンな雰囲気がおしゃれ | 金属+アクリル | - | W22cm×H22cm×D4cm | - | (日本語)明朝体、行書体、ゴシック体/(英語)明朝体 |

| 表札AKIグラスショップ『華奢でシンプルな手書き風文字のステンレス表札(lcsr-22)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

味のある手書き風切り文字表札 | ステンレス | スタット、貼り付け | 【例:Akashi(6文字)】約W140×H70mm 厚み3mm ※書体・文字数により変動します | マットゴールド・クラシックゴールド・ブラック・シルバー | オリジナルの手書き風 |

| ジューシーガーデン『おしゃれ戸建て表札 ラインアートの額縁サイン表札』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

見慣れた漢字がおしゃれなアート風に! | ステンレス | ボルト式 | 幅200×奥行43×高さ125mm(漢字2文字の場合) | マットブラック、ヴィンテージブラック、ブラウン、オフホワイト、ヘアライン | - |

| アルテスタ『アクリル表札 正方形』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

犬や猫はもちろんシーサーのイラストも! | アクリル2層板 | - | 横120mm×縦120mm×厚10mm、横150mm×縦150mm×厚10mm、横180mm×縦180mm×厚10mm | 選べる12色 | 選べる14種類 |

| 表札マイスター『マンション表札vivian「ダブル」』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

選べる豊富なフォントで個性派デザインも | アクリル | 貼り付け式 | 横150×縦150mm | 23種類(デザイン) | 211種類 |

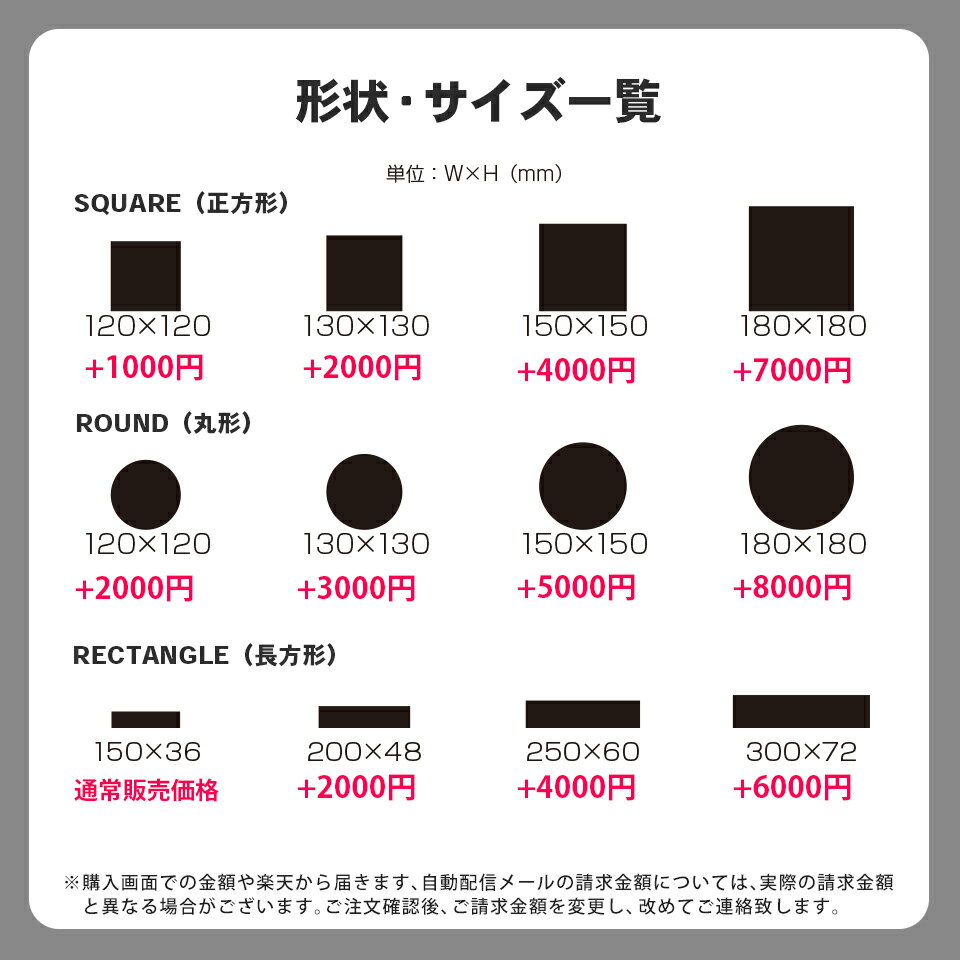

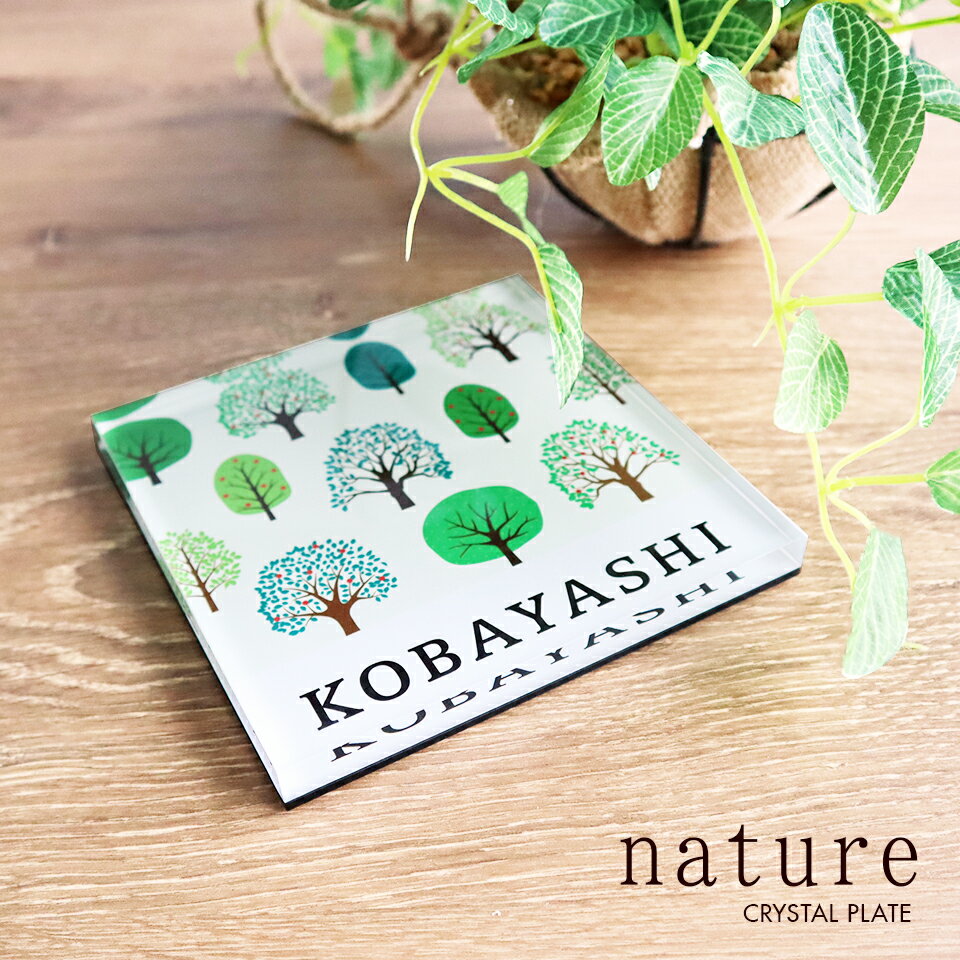

| 看板メーカー『クリスタルプレート(acrylic-np19)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

北欧風デザインが勢ぞろい | アクリル | 貼り付け式 | 【正方形/丸形】直径120~180×高さ120、【長方形】W150~300×H36~70mm | - | 24種類 |

| デザイン工房アート・マーク『天然石表札 ブルーパール(A19)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

丈夫な天然石で長年使用できる、シックなデザイン | 天然石(ブルーパール) | 貼り付け式(接着剤・ビス) | 180×90×25mm、198×83×25mm | - | 19種類 |

| しど彫刻工作室『ステンレス調アクリル切り文字表札(hyo092)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

低価格で高級感溢れるシンプルなデザイン | アクリル | 貼り付け式 | 文字サイズ50mm、厚み3mm | - | - |

| デザイン工房アート・マーク『黒御影石のデザイン表札』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

大人な雰囲気とオシャレさをまとめて表現 | 黒御影石 | 貼り付け式(接着剤、ビス) | 180×90mm、198×83mm、厚さ20mm、12mm | - | - |

| 実印道場『浮き彫り表札』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

高級そうに見えて貼るだけ! マンションにも | アクリル | 貼り付け式 | 横9×縦200mm | 2種類 | 8種類 |

| 表札の卸屋さん『フルオーダーガラス表札(CFG-82-600)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

完全フルオーダーで世界にひとつだけの表札を | ガラス、ステンレス | ボルト式 | 横幅+縦幅の合計 600mm以内(自由サイズ) | 6種類(プレートカラー) | - |

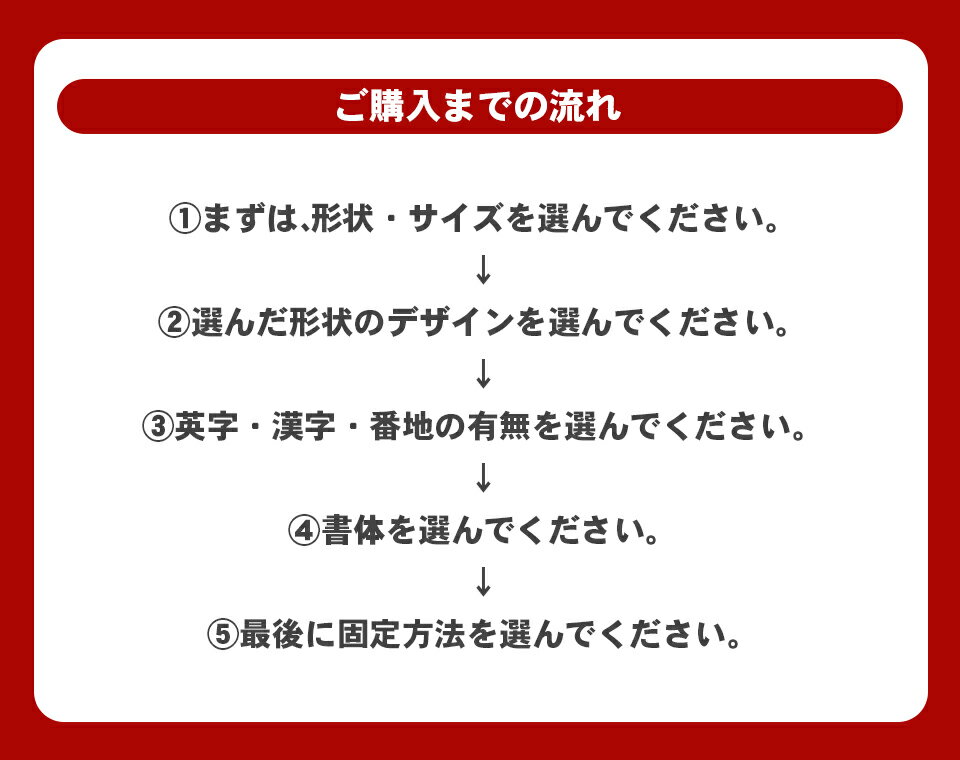

表札の役割

玄関に入るとき、最初に目に入るのが「表札」。その家の顔ともいえる表札は、住む人の好みやセンスがあらわれます。

また、郵便配達や災害時などには、住む人の情報を伝えてくれる大切な役割も果たしています。戸建てやマンションによっても、取り付ける表札は異なるもの。さまざまな素材やデザインを吟味して、お気に入りの表札を選びましょう。

表札の選び方

それでは、表札の基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の6つ。

【1】素材

【2】サイズ

【3】デザイン

【4】カラー

【5】フォント

【6】取り付け方法

上記の6つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】素材をチェック

表札には「天然素材」と「人工加工素材」のものがあります。戸建てには年数の経過によってさらに味が深まる天然木、マンションやアパートにはモダンな雰囲気が出るステンレス製のものなどがおすすめです。

表札のイメージを大きく左右する素材は、家の雰囲気とマッチしたものを選ぶのがポイント。代表的な素材であるタイル・ステンレス・天然石・木製の4パターンをご紹介します。

タイル製|日光や雨に強い

タイルは暖かみのある自然な雰囲気が魅力です。選ぶカラーやフォントによって、ポップでかわいらしい雰囲気など、好みの印象を演出することができます。水や日光などによる劣化が少ないため、戸建ての屋外でも使用できる素材です。

ステンレス製|おしゃれでモダン

ステンレスはモダンでスタイリッシュな雰囲気を演出してくれます。またほかの素材と組み合わせたり、くり抜き文字にしたりとオリジナル性も高く、目を引く表札をお探しの方におすすめです。

サビにくい反面キズがつきやすい素材なので、こまめにやわらかい布で汚れを拭き取ると長持ちします。

天然石|耐久性が高い

天然石の表札にはおもに大理石や御影石が使われます。天然石独特の色合いや柄、研磨された表面の美しさに定評があります。昔から表札に使われることが多く、飽きのこない素材です。

ほかの素材よりも耐久性が高く、重量もあるので、戸建てなどの雨風にさらされる外の環境でも長く使うことができます。

木製|風水では縁起がよい

木製の表札にはヒノキやケヤキ、桜などの木材があります。自然のエネルギーを吸収した天然木の表札は、風水においても縁起がよいとされており、根強い人気があります。

長年使うことで家の歴史と共に変化する色合いは、天然素材だからこその魅力。木目の出方や色合いの違いなどによって、個性があります。

アクリル・ガラス製|高級感たっぷり

アクリルやガラス製の表札は、その透明感とエッジのきいた美しさが魅力。ステンレスのバックプレートと一体になっているデザインが多く、おしゃれで高級感のある雰囲気を作れます。接着剤で貼り付けられるものもあり、取り付けもかんたん。

【2】サイズをチェック

正方形|戸建てのドア横・門柱に

戸建ての場合、ドア横や門柱・門扉に取り付けるのが主流です。一軒家なら150~200mm角の正方形や、100×200mmの長方形がおすすめ。さまざまなデザインにマッチしやすく、存在感を放ってくれます。

また、楕円形の表札は丸みを帯びてやわらかい雰囲気がありながらも、個性的な印象になります。

長方形|マンションやアパートに

一方、マンションやアパートの場合は、玄関ドア横のユニット部分やポストに取り付けることが多いです。70×30~50mmサイズの長方形だと、狭いスペースでも取り付けやすいでしょう。

念のため購入前に取り付けるユニット部分のサイズを測っておくようにしましょう。

【3】デザインをチェック

表札はスタイリッシュなデザインや、北欧風のかわいいデザインなどバリエーションが豊富。家の外観の雰囲気に合うものを選びましょう。

スタイリッシュ

あまりカラフルなものより、玄関の雰囲気になじむものをお探しの方は、シンプルな無地デザインがおすすめ。素材はアイアンや焼き物だと、スタイリッシュなイメージになります。白、黒、グレーなどの色を基調に選んでみてください。

かわいいイラスト風

親しみのあるデザインをお求めなら、イラスト風の親しみやすいデザインがおすすめです。かわいいデザインなら花をモチーフにしたもの、ペットを飼っている家庭であれば犬や猫モチーフなど。デザインのバリエーションが複数用意されている商品もあるので、好みのデザインを家族と話し合って決めるといいでしょう。

【4】カラーをチェック

壁のカラーと表札本体のカラーのバランスはセンスが試される場でもあります。家の印象に大きく影響するので、慎重にチョイスしましょう。

背景となじみすぎても表札が見えにくくなってしまいます。悩んだときは、たとえば白い壁にベージュの表札など、同系色でグラデーションになるものを選びましょう。

表札を目立たせたいなら、差し色になるパステルカラーを選ぶのもおすすめです。

【5】フォントをチェック

表札はさまざまなフォントを選ぶことができます。しかし、名前を知らせるという本来の表札の役割から考えて、見た目だけではなく、名前が読みやすいフォントを選ぶといいでしょう。

難読漢字や、一般的な読み方とは異なるような場合は、漢字ではなくローマ字表記でもよいでしょう。

【6】取り付け方法をチェック

取り付け方法は、「ボルト式」「貼り付け式」「マグネット式」などが主流です。取り付け面が平坦ではない場合や、表面がざらざらしている場合、表札に重量がある場合はボルト式で取り付けます。逆に取り付け面が平坦な場合は貼り付け式で取り付けることができます。

ボルト式|しっかり固定できる

壁にボルトの穴を開け、接着剤を使って取り付ける方法。手順は、まず壁にボルトを受ける穴を開けたら、穴の中に適量の接着剤を注入します。表札の裏面にも接着剤を塗り、ボルトを差込み、固定します。

ボルトと接着剤を使って固定するので、安定感があり、重量のある表札も取り付けることができます。取り付け面の素材によっては、穴を開けられない場合があるので、事前によく確認してください。天然石や木製、くり抜き文字のステンレスはボルト式で取り付けることをおすすめします。

貼り付け式|工具不要で取り付け簡単

取り付け方法として手軽なのが、接着剤や両面テープを使う方法。工具を使わないので、誰でも簡単に取り付けられます。タイルや平らなステンレス素材に適しています。

両面テープの場合は工作用ではなく、耐久性のある屋外用を使ってください。接着剤の場合は、ステンレス用やタイル用など素材に合う接着剤を使用しましょう。最初に取り付ける面の埃やゴミを取り、完全にくっつくまでテープなどで固定すると、剥がれにくくなります。

マグネット・スライド式|マンションOK

マンションやアパートの場合、部屋番号が書かれたユニット部分に表札を取り付けることが多いです。磁石でくっつくタイプなら、マグネット式の表札だと設置がかんたん。

もしくは、ユニットの横から差し込むスライド式の表札にも適用できるでしょう。

表札のおすすめ15選

それでは、おすすめの表札をご紹介。素材やデザイン・カラー・フォントなどお気に入りの表札をぜひ見つけてください。

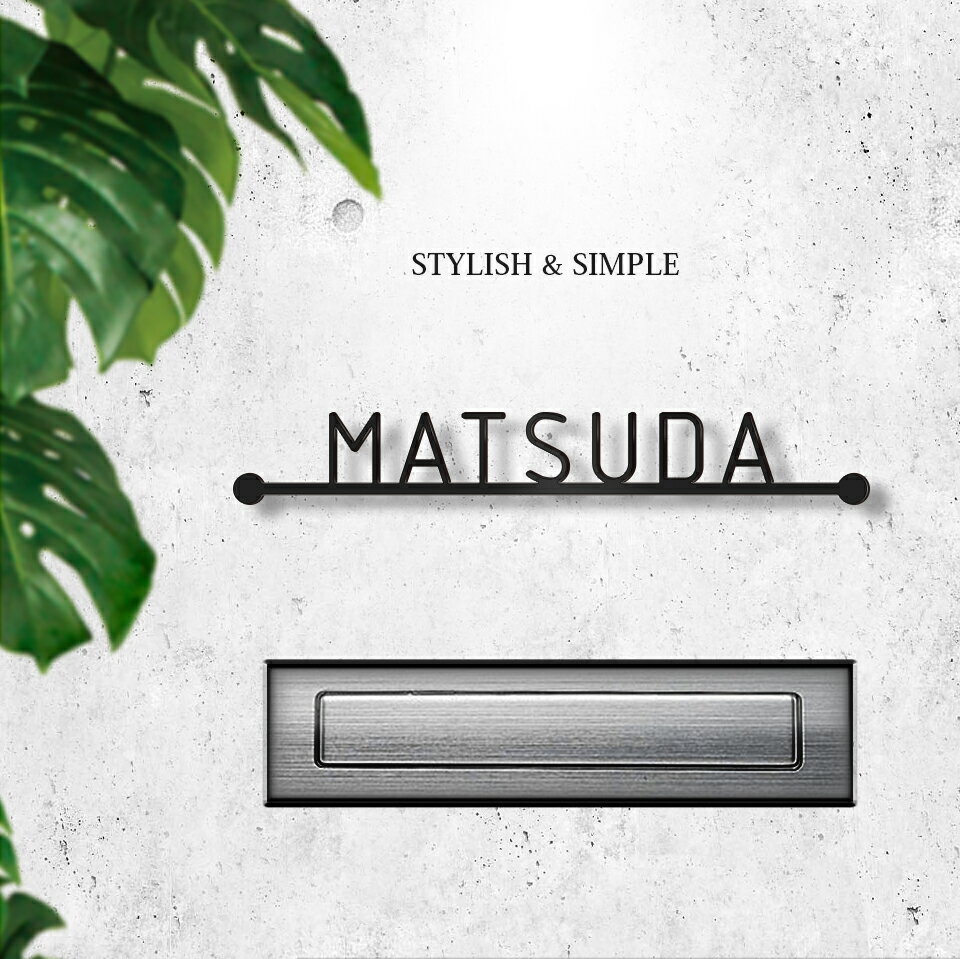

カフェ看板のようにスタイリッシュでおしゃれ!

こちらは、おしゃれなアイアン風の表札です。カフェの入り口についていそうな洗練されたデザインがすてき。スタイリッシュな雰囲気にしたい方におすすめです。

フォントだけでなく、ラインの太さや文字の配置もオーダー可能。また、オプションパーツで動物や植物、家などのシルエットも付けられます。海好きならサーフボードや、イルカなどのパーツを付けてみると、自分らしさを表現できますよ。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 素材 | ステンレス |

|---|---|

| 取り付け方法 | ボルト式 |

| サイズ | 幅200~400mm×厚さ3mm |

| カラー | ブラック、ホワイト、シルバー |

| フォントの種類 | 12種類 |

| 素材 | ステンレス |

|---|---|

| 取り付け方法 | ボルト式 |

| サイズ | 幅200~400mm×厚さ3mm |

| カラー | ブラック、ホワイト、シルバー |

| フォントの種類 | 12種類 |

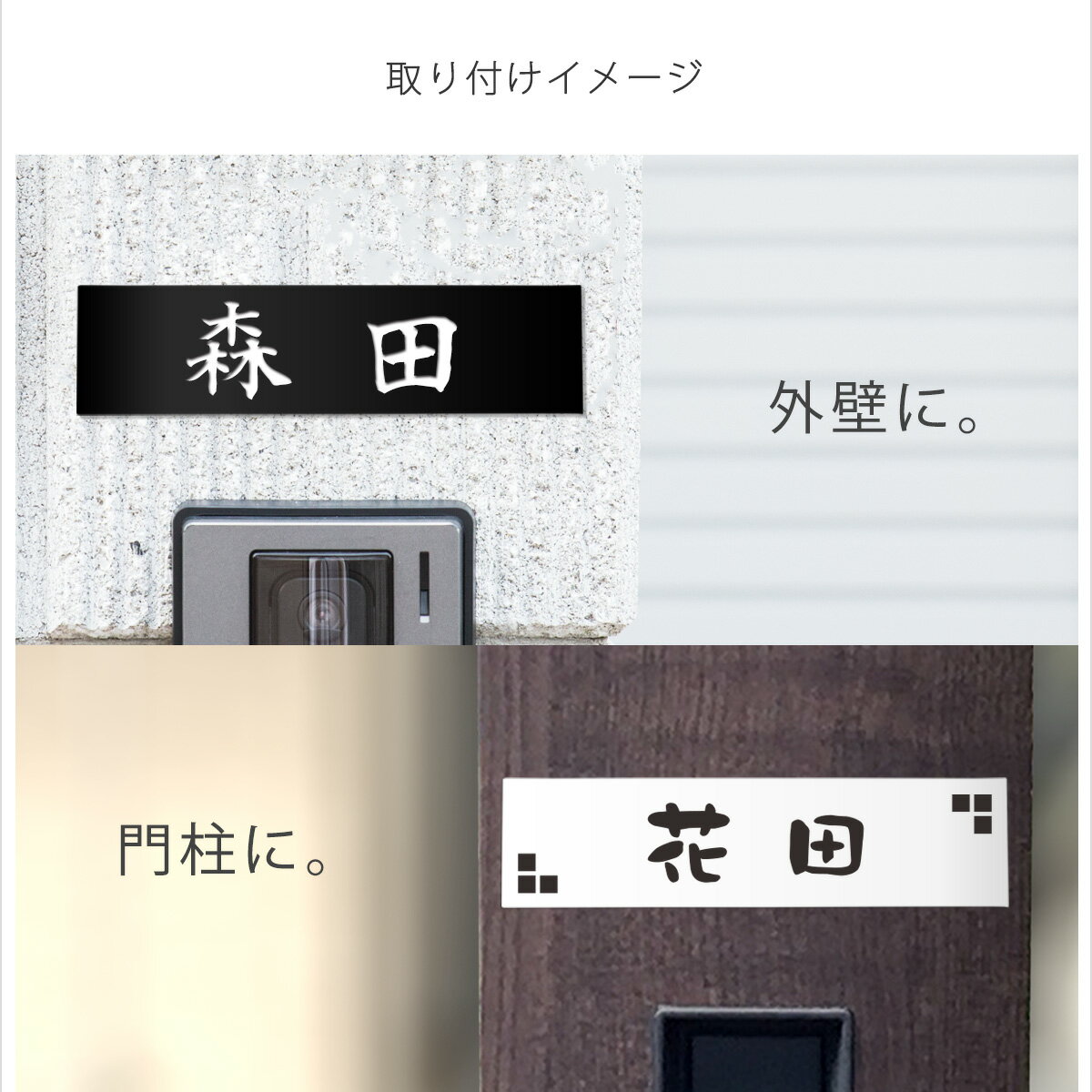

デザインが選べるからこだわりたい人に

アクリル二層板のため、彫刻された文字は色落ちの心配がない丈夫な仕上がり。土台はステンレス調・マーブル・マット・木目柄など全15色から選ぶことができます。またデザインとフォントも18種類から選択可能なので、自分だけのこだわりの表札を作ることができます。

サイズはS・M・Lの3種類で、いずれも厚さは1.5mm。取り付けは両面テープがデフォルトですが、マグネットにも変更できるので、マンションでの使用も可能です。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 素材 | アクリル |

|---|---|

| 取り付け方法 | 貼り付け式(マグネット変更可) |

| サイズ | 横120×縦30×厚1.5mm |

| カラー | 15種類 |

| フォントの種類 | 18種類 |

| 素材 | アクリル |

|---|---|

| 取り付け方法 | 貼り付け式(マグネット変更可) |

| サイズ | 横120×縦30×厚1.5mm |

| カラー | 15種類 |

| フォントの種類 | 18種類 |

玄関に温かみが出せて複数色から選べる表札

キルンガラスというガラス板を数枚重ねて、高温の電気炉で焼き上げたガラス製の表札です。職人による手作りで、気泡の入り方、焼け方が異なります。職人の手作りならではの、独特の温かみがあります。

丸みを帯びた角やラインはやさしい印象を演出。カラーは12色あるので、家の印象にぴったり合うものを選ぶことができます。専用フォントは英語と数字のみ対応で、漢字は注文することができませんのでご注意ください。貼り付け式のため両面テープが同梱されているので、手軽に取り付けができます。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 素材 | ガラス |

|---|---|

| 取り付け方法 | 貼り付け式 |

| サイズ | 横97×縦97×厚さ9mm |

| カラー | 12種類 |

| フォントの種類 | 1種類 |

| 素材 | ガラス |

|---|---|

| 取り付け方法 | 貼り付け式 |

| サイズ | 横97×縦97×厚さ9mm |

| カラー | 12種類 |

| フォントの種類 | 1種類 |

アルテスタの『ステンレス フレーム付 プレート(hs-sfl-120)』はステンレス製なので耐久性もありデザインが豊富。建物を選ぶことなくマッチしやすくなっています。

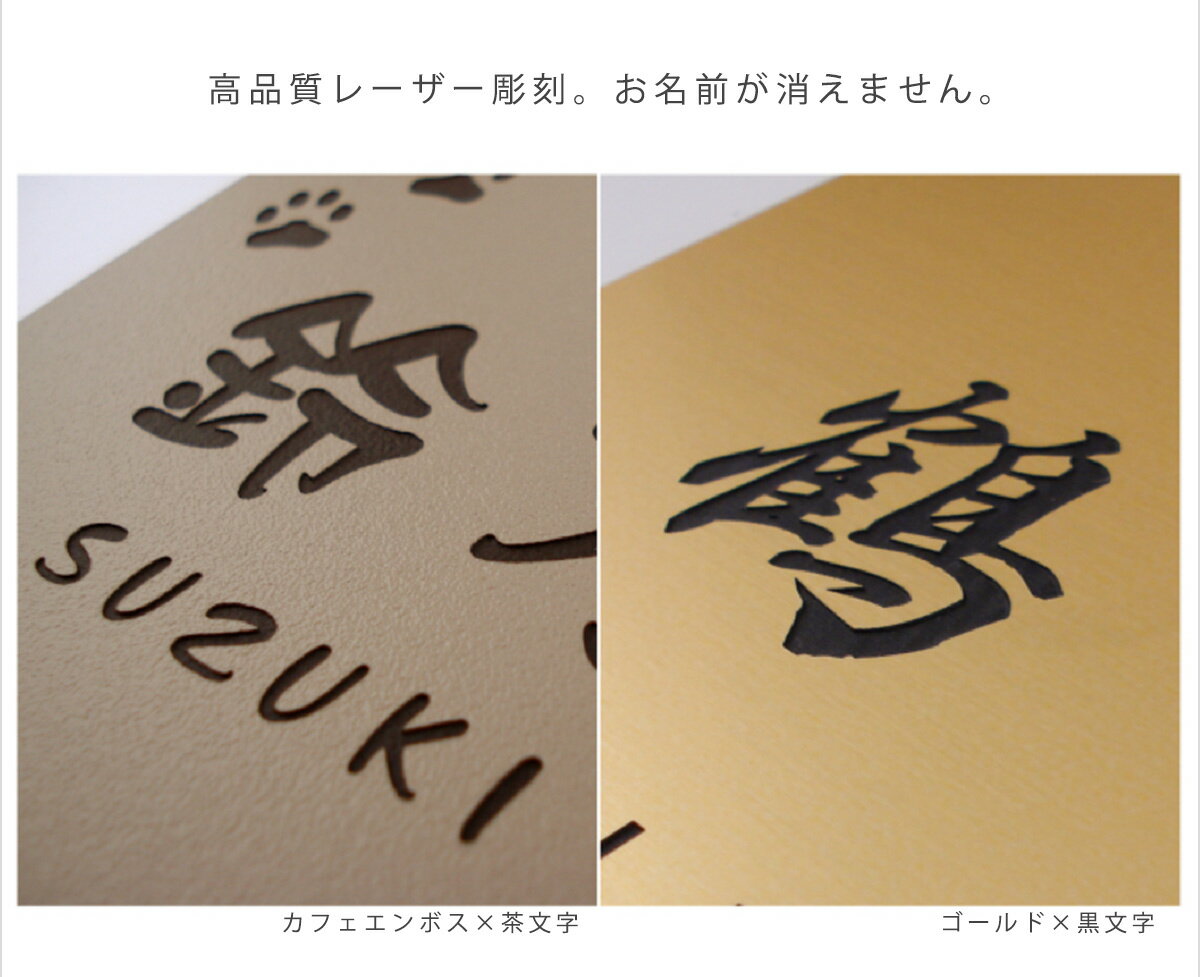

2世帯の名前も入れられる、高級大判プレート

黒いアクリル板の上下にステンレスフレームを、中央にはレーザー彫刻された2層板プレートを飾ります。レーザー彫刻なので、文字の色落ちの心配がありません。また、ステンレスなのでサビにくい特徴があり、戸建ての屋外の取り付けにも適しています。

デザインはシンプルなものからオリジナルのものまで19種類から選ぶことが可能。サイズも6種類あり、2世帯用の名前や、家族の名前を入れることができる大判ネームプレートもあります。

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格

| 素材 | アクリル、ステンレス |

|---|---|

| 取り付け方法 | - |

| サイズ | 120×120mm |

| カラー | 17種類(プレートカラー) |

| フォントの種類 | 18種類 |

| 素材 | アクリル、ステンレス |

|---|---|

| 取り付け方法 | - |

| サイズ | 120×120mm |

| カラー | 17種類(プレートカラー) |

| フォントの種類 | 18種類 |

シンプルでモダンな雰囲気がおしゃれ

ステンレス製のシンプルな表札。シックなカラーとステンレスの風合いがモダンな雰囲気を演出しています。

高精細LEDライトを内蔵しているため、雨天での屋外使用ももちろん可能。日中はもちろん、夜間も悪目立ちせずハッキリとお名前を表示することができますよ。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 素材 | 金属+アクリル |

|---|---|

| 取り付け方法 | - |

| サイズ | W22cm×H22cm×D4cm |

| カラー | - |

| フォントの種類 | (日本語)明朝体、行書体、ゴシック体/(英語)明朝体 |

| 素材 | 金属+アクリル |

|---|---|

| 取り付け方法 | - |

| サイズ | W22cm×H22cm×D4cm |

| カラー | - |

| フォントの種類 | (日本語)明朝体、行書体、ゴシック体/(英語)明朝体 |

味のある手書き風切り文字表札

シンプルな切り文字表札。味のある手書き風のフォントに真鍮風のゴールド塗装を施す事で、シンプルながら高級感のある仕上がりになっています。

また、華奢なデザインのためあらゆる素材との相性がいいのも魅力のひとつ。自分の家にどんな雰囲気のものが合うかわからないとお悩みの方は、ぜひ候補に入れてみてください。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 素材 | ステンレス |

|---|---|

| 取り付け方法 | スタット、貼り付け |

| サイズ | 【例:Akashi(6文字)】約W140×H70mm 厚み3mm ※書体・文字数により変動します |

| カラー | マットゴールド・クラシックゴールド・ブラック・シルバー |

| フォントの種類 | オリジナルの手書き風 |

| 素材 | ステンレス |

|---|---|

| 取り付け方法 | スタット、貼り付け |

| サイズ | 【例:Akashi(6文字)】約W140×H70mm 厚み3mm ※書体・文字数により変動します |

| カラー | マットゴールド・クラシックゴールド・ブラック・シルバー |

| フォントの種類 | オリジナルの手書き風 |

見慣れた漢字がおしゃれなアート風に!

漢字のフォントだと、どうしても堅苦しい雰囲気になってしまいがち。こちらの表札は、見慣れた漢字が一見アートように見える、ユニークなフォントが特徴。

フォントは1種類のみですが、モダンな雰囲気でおしゃれな字体です。特注になりますが、縦向きのオーダーも可能。人とかぶりにくいものをお探しの方へおすすめしたい一品です。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 素材 | ステンレス |

|---|---|

| 取り付け方法 | ボルト式 |

| サイズ | 幅200×奥行43×高さ125mm(漢字2文字の場合) |

| カラー | マットブラック、ヴィンテージブラック、ブラウン、オフホワイト、ヘアライン |

| フォントの種類 | - |

| 素材 | ステンレス |

|---|---|

| 取り付け方法 | ボルト式 |

| サイズ | 幅200×奥行43×高さ125mm(漢字2文字の場合) |

| カラー | マットブラック、ヴィンテージブラック、ブラウン、オフホワイト、ヘアライン |

| フォントの種類 | - |

犬や猫はもちろんシーサーのイラストも!

ステンレス調の表札。正方形タイプのため余白が大きく犬や猫などのイラストを入れることができます。

また、カラーやフォントも好みに合わせて選べるのも魅力のひとつ。お家の雰囲気に合わせて表札を選びたい方にもおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 素材 | アクリル2層板 |

|---|---|

| 取り付け方法 | - |

| サイズ | 横120mm×縦120mm×厚10mm、横150mm×縦150mm×厚10mm、横180mm×縦180mm×厚10mm |

| カラー | 選べる12色 |

| フォントの種類 | 選べる14種類 |

| 素材 | アクリル2層板 |

|---|---|

| 取り付け方法 | - |

| サイズ | 横120mm×縦120mm×厚10mm、横150mm×縦150mm×厚10mm、横180mm×縦180mm×厚10mm |

| カラー | 選べる12色 |

| フォントの種類 | 選べる14種類 |

選べる豊富なフォントで個性派デザインも

アクリル素材の表札なら、個性的なデザインを作り出すことが可能です。透明感のあるさわやかさと色鮮やかなデザインが魅力。

23種類の豊富なデザインと200以上あるフォントのなかから、イメージにぴったりの表札を作ることができます。特注サイズにも対応できるので、今まで諦めていた表札も手に入れることが可能。両面テープが同梱されるので、その日のうちに取り付けられます。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 素材 | アクリル |

|---|---|

| 取り付け方法 | 貼り付け式 |

| サイズ | 横150×縦150mm |

| カラー | 23種類(デザイン) |

| フォントの種類 | 211種類 |

| 素材 | アクリル |

|---|---|

| 取り付け方法 | 貼り付け式 |

| サイズ | 横150×縦150mm |

| カラー | 23種類(デザイン) |

| フォントの種類 | 211種類 |

北欧風デザインが勢ぞろい

あたたかみのある表札は、家に招いた人をほっこりさせてくれます。こちらは、北欧風のデザインが24種類から選べる商品。正方形、長方形に加え、丸形のデザインもあります。

厚さ10mmの透明アクリルと、ベースの黒アクリルを合わせた2重仕様。厚みを作ることで透明感がうまれ、高級感もアップします。また、両面テープやマグネットでかんたんに貼り付けられるので、位置を変えることも可能です。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 素材 | アクリル |

|---|---|

| 取り付け方法 | 貼り付け式 |

| サイズ | 【正方形/丸形】直径120~180×高さ120、【長方形】W150~300×H36~70mm |

| カラー | - |

| フォントの種類 | 24種類 |

| 素材 | アクリル |

|---|---|

| 取り付け方法 | 貼り付け式 |

| サイズ | 【正方形/丸形】直径120~180×高さ120、【長方形】W150~300×H36~70mm |

| カラー | - |

| フォントの種類 | 24種類 |

丈夫な天然石で長年使用できる、シックなデザイン

御影石でできた、天然石の表札。シックな雰囲気を出せますので、洋風な外観はもちろん、和風でもしっかりとマッチするデザインとなっています。キズがつきにくいため、表面のツヤは数十年にわたり損なわれることはありません。

取り付けはボルト式で、しっかりとした固定が可能。カラーは白の一色ですが、代表的な明朝体だけでなく、複数のフォントから選択可能。英字にも対応しているので、かたすぎるデザインが苦手な方でもバランスを取ることができます。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 素材 | 天然石(ブルーパール) |

|---|---|

| 取り付け方法 | 貼り付け式(接着剤・ビス) |

| サイズ | 180×90×25mm、198×83×25mm |

| カラー | - |

| フォントの種類 | 19種類 |

| 素材 | 天然石(ブルーパール) |

|---|---|

| 取り付け方法 | 貼り付け式(接着剤・ビス) |

| サイズ | 180×90×25mm、198×83×25mm |

| カラー | - |

| フォントの種類 | 19種類 |

低価格で高級感溢れるシンプルなデザイン

こちらは切り文字タイプの表札です。美しい仕上がりで高級感があります。さらに両面テープつきなので、マンションにも取り付けることができます。

厚みが3mmあり、表面のシルバーのステンレス調仕上げと切り断面の黒によって、コントラストが美しく、より立体的に感じます。切り文字なので、縦横斜めと配置を自由に選ぶことができ、オリジナリティーを出すことができます。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 素材 | アクリル |

|---|---|

| 取り付け方法 | 貼り付け式 |

| サイズ | 文字サイズ50mm、厚み3mm |

| カラー | - |

| フォントの種類 | - |

| 素材 | アクリル |

|---|---|

| 取り付け方法 | 貼り付け式 |

| サイズ | 文字サイズ50mm、厚み3mm |

| カラー | - |

| フォントの種類 | - |

大人な雰囲気とオシャレさをまとめて表現

黒御影石という天然石を使用した、丈夫でデザインに特化した表札。シックな雰囲気を残しつつ、よりオシャレさを求める方にピッタリです。耐水性はもちろん、雨風や紫外線による変色の心配もありません。

デザイン彫刻は23種類から選べます。横書きと縦書きも選択可能。家の外観に合わせてより重厚さを出すもよし、大人な雰囲気ながらポップな雰囲気を出すのもよし。選択肢が豊富なので、ご自宅に合うデザインが複数見つかるかもしれません。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 素材 | 黒御影石 |

|---|---|

| 取り付け方法 | 貼り付け式(接着剤、ビス) |

| サイズ | 180×90mm、198×83mm、厚さ20mm、12mm |

| カラー | - |

| フォントの種類 | - |

| 素材 | 黒御影石 |

|---|---|

| 取り付け方法 | 貼り付け式(接着剤、ビス) |

| サイズ | 180×90mm、198×83mm、厚さ20mm、12mm |

| カラー | - |

| フォントの種類 | - |

高級そうに見えて貼るだけ! マンションにも

高品質のアクリル材を使用した土台に、文字をレーザーによって浮き彫り彫刻しています。

文字色はシルバー・ブロンズの2色、サイズは豊富な11種類、デザインは9種類、フォントは8種類から選ぶことができるので、お気に入りの組み合わせで自分だけのオリジナル表札を手に入れることができます。重厚感のある仕上がりで、上品に玄関を飾ってくれることでしょう。

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格

| 素材 | アクリル |

|---|---|

| 取り付け方法 | 貼り付け式 |

| サイズ | 横9×縦200mm |

| カラー | 2種類 |

| フォントの種類 | 8種類 |

| 素材 | アクリル |

|---|---|

| 取り付け方法 | 貼り付け式 |

| サイズ | 横9×縦200mm |

| カラー | 2種類 |

| フォントの種類 | 8種類 |

完全フルオーダーで世界にひとつだけの表札を

ガラス表札は自由に大きさを選べないことが多く、諦めていた方もいるのではないでしょうか。フルオーダーなら縦横長さの合計が600mm以下でサイズを自由に決められます。

ガラス面はクリアガラスかフロストガラスを選択でき、サビに強いステンレス板に化粧ビスで取り付けた高級感のある表札。文字カラーは10色から選ぶことができます。文字は高温焼付が施されるので剥がれにくく丈夫。完全フルオーダーで世界にひとつだけの自慢の表札を作るのはいかがですか。

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格

| 素材 | ガラス、ステンレス |

|---|---|

| 取り付け方法 | ボルト式 |

| サイズ | 横幅+縦幅の合計 600mm以内(自由サイズ) |

| カラー | 6種類(プレートカラー) |

| フォントの種類 | - |

| 素材 | ガラス、ステンレス |

|---|---|

| 取り付け方法 | ボルト式 |

| サイズ | 横幅+縦幅の合計 600mm以内(自由サイズ) |

| カラー | 6種類(プレートカラー) |

| フォントの種類 | - |

「表札」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 素材 | 取り付け方法 | サイズ | カラー | フォントの種類 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アイデアメーカー『シンプルライン(iron-np13)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

カフェ看板のようにスタイリッシュでおしゃれ! | ステンレス | ボルト式 | 幅200~400mm×厚さ3mm | ブラック、ホワイト、シルバー | 12種類 |

| アルテスタ『表札プレート hs-d1-s』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

デザインが選べるからこだわりたい人に | アクリル | 貼り付け式(マグネット変更可) | 横120×縦30×厚1.5mm | 15種類 | 18種類 |

| 表札マイスター『ゆるかく表札』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

玄関に温かみが出せて複数色から選べる表札 | ガラス | 貼り付け式 | 横97×縦97×厚さ9mm | 12種類 | 1種類 |

| 『ステンレス フレーム付 プレート(hs-sfl-120)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

2世帯の名前も入れられる、高級大判プレート | アクリル、ステンレス | - | 120×120mm | 17種類(プレートカラー) | 18種類 |

| XI-DESIGN[『ステンレス板 LED表札』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

シンプルでモダンな雰囲気がおしゃれ | 金属+アクリル | - | W22cm×H22cm×D4cm | - | (日本語)明朝体、行書体、ゴシック体/(英語)明朝体 |

| 表札AKIグラスショップ『華奢でシンプルな手書き風文字のステンレス表札(lcsr-22)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

味のある手書き風切り文字表札 | ステンレス | スタット、貼り付け | 【例:Akashi(6文字)】約W140×H70mm 厚み3mm ※書体・文字数により変動します | マットゴールド・クラシックゴールド・ブラック・シルバー | オリジナルの手書き風 |

| ジューシーガーデン『おしゃれ戸建て表札 ラインアートの額縁サイン表札』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

見慣れた漢字がおしゃれなアート風に! | ステンレス | ボルト式 | 幅200×奥行43×高さ125mm(漢字2文字の場合) | マットブラック、ヴィンテージブラック、ブラウン、オフホワイト、ヘアライン | - |

| アルテスタ『アクリル表札 正方形』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

犬や猫はもちろんシーサーのイラストも! | アクリル2層板 | - | 横120mm×縦120mm×厚10mm、横150mm×縦150mm×厚10mm、横180mm×縦180mm×厚10mm | 選べる12色 | 選べる14種類 |

| 表札マイスター『マンション表札vivian「ダブル」』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

選べる豊富なフォントで個性派デザインも | アクリル | 貼り付け式 | 横150×縦150mm | 23種類(デザイン) | 211種類 |

| 看板メーカー『クリスタルプレート(acrylic-np19)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

北欧風デザインが勢ぞろい | アクリル | 貼り付け式 | 【正方形/丸形】直径120~180×高さ120、【長方形】W150~300×H36~70mm | - | 24種類 |

| デザイン工房アート・マーク『天然石表札 ブルーパール(A19)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

丈夫な天然石で長年使用できる、シックなデザイン | 天然石(ブルーパール) | 貼り付け式(接着剤・ビス) | 180×90×25mm、198×83×25mm | - | 19種類 |

| しど彫刻工作室『ステンレス調アクリル切り文字表札(hyo092)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

低価格で高級感溢れるシンプルなデザイン | アクリル | 貼り付け式 | 文字サイズ50mm、厚み3mm | - | - |

| デザイン工房アート・マーク『黒御影石のデザイン表札』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

大人な雰囲気とオシャレさをまとめて表現 | 黒御影石 | 貼り付け式(接着剤、ビス) | 180×90mm、198×83mm、厚さ20mm、12mm | - | - |

| 実印道場『浮き彫り表札』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月19日時点 での税込価格 |

高級そうに見えて貼るだけ! マンションにも | アクリル | 貼り付け式 | 横9×縦200mm | 2種類 | 8種類 |

| 表札の卸屋さん『フルオーダーガラス表札(CFG-82-600)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

完全フルオーダーで世界にひとつだけの表札を | ガラス、ステンレス | ボルト式 | 横幅+縦幅の合計 600mm以内(自由サイズ) | 6種類(プレートカラー) | - |

各通販サイトのランキングを見る 表札の売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での表札の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

風水における表札の意味

風水は、約4千年以上前に中国で生まれた環境学です。自然界の気の力に合わせて環境を整えることで、運を開くという考えで日常生活に取り入れられています。

風水では、玄関は気の入ってくる大切な場所。運気をアップさせる「旺気(おうき)」も、運気を下げる「煞気(さっき)」も、すべて玄関から入ってくると言われています。

表札がない家は「誰も住んでいない家」という意味になり、旺気が入ってきません。そのため表札は、風水的観点でも取り付けるべきものといえます。

【関連記事】玄関まわりの関連アイテムもチェック

デザインやフォントは分かりやすいものを!

表札選びは楽しいですが、表札を設置する目的のひとつとして、お客さまや宅配業者などに名前を知らせることもあります。デザインや文字などを決めるときは、はじめて家に訪問する人でもわかりやすい表札の大きさやフォントも意識して決定することをおすすめします。

また、表札を門灯近くに設置すると、夜間の訪問者にもわかりやすくなります。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。