| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | OS | CPU | メモリ | ストレージ | ディスプレイ | Office搭載 | サイズ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Apple(アップル)『MacBook Air 13インチ M3チップ 16GB 256GB』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格 |

M3チップ搭載のMacBook Air | Mac OS | Apple M3チップ 8コア | 16GB | 256GB | Liquid Retinaディスプレイ | - | 304.1x11.3x215 mm |

| Apple(アップル)『2023 MacBook Air M2 チップ搭載(15.3インチモデル)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格 |

大きめディスプレイで作業も移動も快適 | Mac OS | M2 8コア | 最大24GB | 512GB SSD | 15.3 インチ | - | - |

| Apple(アップル)『2023 iMac M3 チップ搭載(24インチ 4.5Kディスプレイ)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格 |

M3 チップ搭載!パワフルな一体型 | Mac OS | M3 8コア | 8GB | 256GB SSD | 24 インチ | - | - |

| ASUS(エイスース)『Vivobook 15 15.6インチ(X1504ZA-I7161W)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格 |

快適に作業できる大画面&スペック | Windows 11 Home | Core i7 | 16GB | 1TB | 15.6インチ | 〇 | 幅359.7×奥行232.5×高さ17.9~18.7mm |

| LG(エルジー)『LG gram Pro(17Z90SP-MA78J)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格 |

スマホゲームもIPS画面で楽しめる | Windows 11 Home | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB | 1TB | 17型 | - | 26.54 x 37.94 x 1.29 cm |

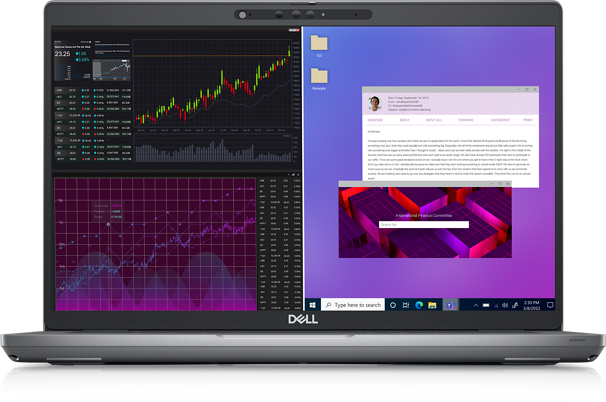

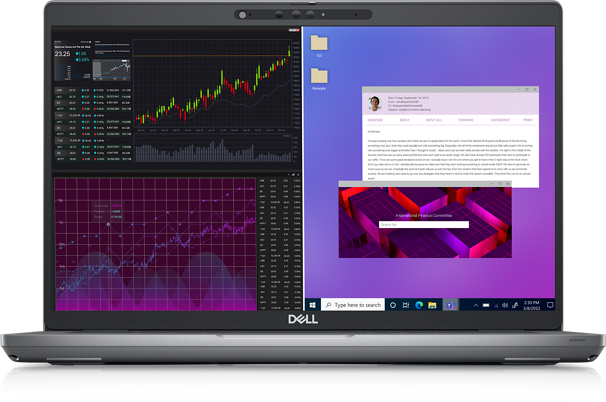

| Dell(デル)『Precision 3470 ワークステーション』 |

|

※各社通販サイトの2025年3月16日時点での税込価格 |

ISV認定済みの14インチワークステーション | Windows 11 Pro | 第12世代のCore i5-1250P | 8GB | SSD:256GB | インテル® グラフィックス | - | 14インチ |

| マウスコンピューター『DAIV Z6-I9G70SR-A』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格 |

圧倒的なマシンパワーの16インチモデル | Windows 11 Home 64ビット | インテル Core i9-13900H プロセッサー | 32GB(16GB×2) | SSD:1TB | GeForce RTX 4070 Ti Laptop GPU | - | 16インチ |

理系大学生のPCの使い道

レポートの提出や実験データの集計など、何かとパソコンを使う事が多い理系大学生。一体どんなことでパソコンを使用するのでしょうか。

(A)レポート作成や発表資料作成

レポート提出などを行う場合、実験と検証を行い、それらの数字をまとめデータ化する。ワードだけでなく、エクセルでの指数計算、パワーポイントでのグラフ作成、そして発表資料の作成。時には教授からの課題も、メールによるパワーポイントデータを配られることもあります。

もちろん、学部によりその比重は変わりますが、おおむね理系の各学部は、文系に比べパソコンを使用する頻度は高いでしょう。

(B)専門ソフトを使用した講義・ゼミ

情報系・農学系・建築系・医療系など、学部や研究テーマによって違いはありますが、専門的なソフトやプログラムを活用した講義やゼミを行うことも少なくありません。そして、その場合、ソフトを自分のパソコンにインストールすることも多いです。研究を重ねるごとにデータ量も増えていきます。そのため、ソフトをダウンロードした際の情報処理速度なども考えながらパソコンを選ぶと、より快適にパソコン操作をすることができます。

(C)研究結果や論文の発表会

ゼミや研究室に入ることで、研究の成果や進捗共有のための発表会を行う機会が増えます。その発表では今までの研究をまとめるため、ワードやパワーポイントなどを使用する頻度も増えてきます。モニターやプロジェクターに接続し、発表を行うので、接続端子などにも気を遣わなければなりません。

前述しましたが、もちろん研究テーマによって違いはあります。しかし、講義や研究によってパソコンを使用する機会はかなり多いため、早いうちから用意し、操作に慣れておいた方がいいでしょう。

理系大学生向けパソコンの選び方

それでは、理系大学生向けパソコンの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは次の7つです。

【1】学部ごとに見るCPU

【2】メモリー

【3】ストレージ容量

【4】Microsoft Officeが搭載されているか

【5】バッテリーの稼働時間

【6】光学ドライブ搭載か

【7】外部出力端子

上記の7つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】学部ごとに見るCPUをチェック

CPUとは、パソコンのコアになる部分で、主に情報処理能力を担うパーツです。インテルの『Core i シリーズ』などが代表的なCPUです。データ集計や資料作成などが多い理系の学部では、このCPUの処理能力は高い方が安心です。

とはいえ、学部ごとに研究するテーマが違うため、どれを基準にしていいか分かりません。本項では、学部ごとのCPUの目安をご紹介いたします。

(a)情報系・農学系などの学部は『Core i5』以上を目安に

情報系や農学系などの学部の場合、「MATLAB」をはじめとした専用ソフトを使用し、データ解析を行うことが多々あります。そのため「Core i5以上」のCPUですと作業も安心して行えます。また、ある程度複雑なプログラミングやデータ解析でもスムーズに行えるので、作業がはかどります。

(b)工学・建築系などの学部は『Core i7以上』を目安に

建築系の学科では「CAD」という3D・立体図面作成のソフトなどを使用します。また、工学系の学部では複雑なプログラミングなどを行うこともあります。そのため、スペックの高い「Core i7以上」のCPUを選ぶと、安心して作業することができるでしょう。

(c)ソフトを使わず文章作成中心の学部は『Core i3以上』を目安に

文章作成が中心で、ソフトを使わなくても、オープンデータの集計によるレポート作成などは発生します。そのため、「Core i3以上」を選んでおくと、動作が重くなるといったことも少なくなるでしょう。

しかし、「Core i3以上」といっても、ソフトを使用したり、データを集計することで、パソコンが重くなってしまう、固まってしまうという可能性は大いにあります。そのため、全体の基準としては「Core i5」以上は欲しいところです。

【2】メモリーをチェック

メモリとは、データ情報(作業している情報)を保存する容量のこと。デスクによく例えられますが、何か作業をする際、デスクが広いと、筆記用具や辞書、飲み物など、いろいろなもの置けて作業がはかどります。同じく、メモリの容量が大きいほど、様々な作業や処理がスムーズに行えます。

理系の各学部の場合、グラフ・画像作成、データの読み込み・解析など、様々な処理を同時並行することが多いため、最低でも8GB、可能であれば16GBは欲しいところです。

【3】ストレージ容量をチェック

ストレージとは、文章や画像、動画といった情報データを保存する場所。メモリーはデスクに例えられますが、ストレージはデスクの収納場所と考えるとイメージしやすいかもしれません。そしてそのストレージはSSDまたはハードディスクです。

SSDは、各動作のスピードが早く、そして、衝撃に強いという特徴があるため、保存しすぎて重いといったことも少なく、スムーズに作業ができるでしょう。目安としては、128GBで十分ですが、研究テーマのデータ量によっては256GBも検討しましょう。

【4】Microsoft Officeが搭載されているかチェック

レポート作成などのために、Officeソフトは大学生にとっては必須です。OfficeMobileなどのフリーソフト、あるいはWPS Officeなどの安価な互換ソフトでもほぼ同じ働きをしてくれますが、操作方法や画面表示、関数の働きやVBA(Visual Basic for Applications:Microsoftが提供している、Officeの機能を拡張するためのプログラミング言語)の挙動などが変わることもあります。

授業中に教授が純正のOfficeで例として用いた説明がされているのに、自分の手元では違う画面になって学習に集中できない、ということもあるでしょう。業界標準の環境で学びたいなら最初はMicrosoft Officeの選択が無難といえます。

【5】バッテリーの稼働時間をチェック

構内でコンセントがない場所も多々存在します。そのため、バッテリーの稼働時間も確認しておきたいところです。基準としては、朝の授業から夕方の授業まで使える7時間を目安に考えるとよいでしょう。最近では長時間稼働できるパソコンも増えているので、ぜひ選んでみてください。

【6】光学ドライブ搭載かチェック

あった方が便利なのが、光学ドライブ。CD-ROMなどを入れることで、ソフトなどをダウンロードすることができます。研究所に外付けドライブなどがないときや、すぐにインストールしたいときなどに便利なため、あった方が便利です。もちろん、プライベートで映画や音楽も楽しめます。

【7】外部出力端子をチェック

発表会やプレゼンなどで使用するのが「HDMI端子」やデータ受け渡しのための「USBポート」です。これらの端子がない場合、外付けのポートを使用しなければならないため、確認しておきましょう。もちろん、研究室に接続ポートがある場合もあるので、「あったら便利、なくてもなんとかなる」程度で大丈夫でしょう。

理系大学生向けパソコンおすすめ7選

それでは、理系大学生向けパソコンのおすすめ商品をご紹介します。自分の使い道にあったものを見つけてみましょう。

M3チップ搭載のMacBook Air

2024年に発売されたM3チップ搭載のMacBook Airです。過去のM1チップを搭載したMacBook Airに比べて、最大1.6倍もスピーディー。画像編集も動画編集もサクサク行えますよ。MagSafe 3充電ポートや、2基のThunderbolt・USB 4ポートも装備。

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格

| OS | Mac OS |

|---|---|

| CPU | Apple M3チップ 8コア |

| メモリ | 16GB |

| ストレージ | 256GB |

| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ |

| Office搭載 | - |

| サイズ | 304.1x11.3x215 mm |

| OS | Mac OS |

|---|---|

| CPU | Apple M3チップ 8コア |

| メモリ | 16GB |

| ストレージ | 256GB |

| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ |

| Office搭載 | - |

| サイズ | 304.1x11.3x215 mm |

大きめディスプレイで作業も移動も快適

Macノートブックの中でも一回り大きめの15.3インチですが、厚みはたったの1.15cm程度。100%再生アルミニウムを使用することで丈夫さと軽さ両方を実現させており、持ち運んで作業するのに最適です。

スペックは8 コアCPU/10コアGPU/最大24GBメモリと非常に高性能なので、あまり処理速度などに悩むことなく、さまざま作業をこのPCで行うことができます。ちなみに、バッテリーは最大18時間もつので、外出先や移動中でも電源の心配をしなくて良い点も嬉しいですね。

ディスプレイは高解像度Liquid Retinaを採用しており、輝度・広色域いずれも抜群。最大10億色に対応しているので、できる作業の幅がさらに広がります。

1080p Face Time HDカメラや空間オーディオにより、オンライン会議やビデオ通話なども快適にできるので、仕事にもプライベートにも使える汎用性の高い商品です。

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格

| OS | Mac OS |

|---|---|

| CPU | M2 8コア |

| メモリ | 最大24GB |

| ストレージ | 512GB SSD |

| ディスプレイ | 15.3 インチ |

| Office搭載 | - |

| サイズ | - |

| OS | Mac OS |

|---|---|

| CPU | M2 8コア |

| メモリ | 最大24GB |

| ストレージ | 512GB SSD |

| ディスプレイ | 15.3 インチ |

| Office搭載 | - |

| サイズ | - |

M3 チップ搭載!パワフルな一体型

やはりストレス無く作業をしたいのであれば、パワフルな次世代チップM3がおすすめです。そこで提案したいこの商品は、臨場感あふれる24インチの高性能ディスプレイと、最先端のカメラ・オーディオシステムを搭載したデスクトップPC『iMac』の2023年モデルです。

特におすすめしたいのは互換性があるiPhoneユーザー。カラー展開も豊富なのでお気に入りの一台を選んでください。

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格

| OS | Mac OS |

|---|---|

| CPU | M3 8コア |

| メモリ | 8GB |

| ストレージ | 256GB SSD |

| ディスプレイ | 24 インチ |

| Office搭載 | - |

| サイズ | - |

| OS | Mac OS |

|---|---|

| CPU | M3 8コア |

| メモリ | 8GB |

| ストレージ | 256GB SSD |

| ディスプレイ | 24 インチ |

| Office搭載 | - |

| サイズ | - |

快適に作業できる大画面&スペック

15.6インチの大画面で数値データや設計などがしやすいノートPCです。それに画面をフラットに開けるヒンジを搭載しているので、好みの角度に調整して操作しやすいです。

メーカーの「あんしん保証」サポートが付属しており、購入から1年間は修理費用の自己負担を20%+税に抑えることができるのも嬉しいポイント。

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格

| OS | Windows 11 Home |

|---|---|

| CPU | Core i7 |

| メモリ | 16GB |

| ストレージ | 1TB |

| ディスプレイ | 15.6インチ |

| Office搭載 | 〇 |

| サイズ | 幅359.7×奥行232.5×高さ17.9~18.7mm |

| OS | Windows 11 Home |

|---|---|

| CPU | Core i7 |

| メモリ | 16GB |

| ストレージ | 1TB |

| ディスプレイ | 15.6インチ |

| Office搭載 | 〇 |

| サイズ | 幅359.7×奥行232.5×高さ17.9~18.7mm |

スマホゲームもIPS画面で楽しめる

AI機能対応のCore Ultra i7を搭載したハイエンドモデルのノートパソコン。17インチのIPS液晶を採用しており、見る角度によって輝度や色彩が変化しにくい点も魅力的です。スマートフォンからのミラーリングも簡単に行うことができ、スマートフォンゲームを大画面で遊びたいという要望にも応えています。大画面ですので少々携帯するのは大変ですが、本体重量は1.3kgと外出先での使用も可能です。

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格

| OS | Windows 11 Home |

|---|---|

| CPU | Intel Core Ultra 7 155H |

| メモリ | 16GB |

| ストレージ | 1TB |

| ディスプレイ | 17型 |

| Office搭載 | - |

| サイズ | 26.54 x 37.94 x 1.29 cm |

| OS | Windows 11 Home |

|---|---|

| CPU | Intel Core Ultra 7 155H |

| メモリ | 16GB |

| ストレージ | 1TB |

| ディスプレイ | 17型 |

| Office搭載 | - |

| サイズ | 26.54 x 37.94 x 1.29 cm |

ISV認定済みの14インチワークステーション

コンパクトなボディーに第12世代のCore i7-1260P プロセッサー、NVIDIA T550 4G DDR6 グラフィックス、16GBメモリ、512GBのSSDなどを搭載した、ISV(独立系ソフトウェア ベンダー)認定済みのウルトラモバイル14インチ ワークステーション。

「シャーシ イントルージョン センサー」、Windows Helloと顔認識、指紋認証リーダーといった組み込みのセキュリティ機能により、研究データなども安全に保護してくれます。

※各社通販サイトの2025年3月16日時点での税込価格

| OS | Windows 11 Pro |

|---|---|

| CPU | 第12世代のCore i5-1250P |

| メモリ | 8GB |

| ストレージ | SSD:256GB |

| ディスプレイ | インテル® グラフィックス |

| Office搭載 | - |

| サイズ | 14インチ |

| OS | Windows 11 Pro |

|---|---|

| CPU | 第12世代のCore i5-1250P |

| メモリ | 8GB |

| ストレージ | SSD:256GB |

| ディスプレイ | インテル® グラフィックス |

| Office搭載 | - |

| サイズ | 14インチ |

圧倒的なマシンパワーの16インチモデル

クリエイター向けとして販売されているだけに、インテル Core i9-13900H プロセッサー、GeForce RTX GPU、32GBメモリ、1TBのSSDなど圧倒的なマシンパワーが魅力。

ディスプレイは2560×1600ドット表示の16インチ液晶で、資料用のWebサイト閲覧やレポート作成などを同時に行っても見やすく表示できます。

ボディーには軽量かつ高強度なマグネシウム合金を使用し、これだけのスペックながらボディは薄型、重量は約1.6kgを実現しています。

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格

| OS | Windows 11 Home 64ビット |

|---|---|

| CPU | インテル Core i9-13900H プロセッサー |

| メモリ | 32GB(16GB×2) |

| ストレージ | SSD:1TB |

| ディスプレイ | GeForce RTX 4070 Ti Laptop GPU |

| Office搭載 | - |

| サイズ | 16インチ |

| OS | Windows 11 Home 64ビット |

|---|---|

| CPU | インテル Core i9-13900H プロセッサー |

| メモリ | 32GB(16GB×2) |

| ストレージ | SSD:1TB |

| ディスプレイ | GeForce RTX 4070 Ti Laptop GPU |

| Office搭載 | - |

| サイズ | 16インチ |

ユーザーが選んだイチオシ4選

ここでは、みんながおすすめする「理系大学生向けパソコン」を紹介します。商品の口コミはもちろん、コスパ、機能性、使いやすさといった評価ポイントも聞いてみたので、各項目にも注目して商品選びの参考にしてください!

愛用者

画面が見やすく処理速度も充分

13インチでも画面はきれいで見やすいです。重たいデータでなければ、動画編集ソフト(アドビプレミアプロ)も問題なく動作します。起動も早く、インターネット閲覧も快適です。エクセルやワードもインストールすれば使用できるので、はじめてのノートパソコンにぴったりだと思います。(M.C.さん/女性/38歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

コンパクトな見た目のわりには少し重たい。容量が大きいものになると、高額になるのが難点です。(M.C.さん/女性/38歳/会社員)

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者

スマホと連動できるので便利

iPhoneを使っているので、Appleのパソコンを購入しようと決めていました。MacBook Airは充電の持ちがよく、薄型で軽いため持ち運びに便利なところにひかれました。15.3インチと画面が大きいので作業もしやすいです。(W.M.さん/女性/21歳/主婦)

【デメリットや気になった点】

もうひとつUSBポートがほしかったです。(W.M.さん/女性/21歳/主婦)

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者

AMDコアを採用しコスパがいいパソコン

IntelのCore i7シリーズのようにコアユニットを8個持つAMDのRyzen7 7735Uを採用しており、高性能でコスパがいいです。バッテリーも最大12時間持つため、隙間時間にカフェで勉強する際も便利。300kgの荷重にも耐える高い耐久性があるため、電車通学の自分も安心して持ち運べます。(K.N.さん/男性/22歳/学生)

【デメリットや気になった点】

USBポートについているフタが、ほこりをよけてくれるのですが、フタがあるため抜き差しが少ししにくいです。(K.N.さん/男性/22歳/学生)

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者

大画面で作業が効率的に進む

ディスプレイがとっても見やすいので、作業がはかどります。カラーは全4色あるため自分のお気に入りのカラーを選べるところもうれしいポイントです。PCの扱い方がわからない人でもかんたんな操作なのですぐに慣れることまちがいなしです。充電がかなりもつところもおすすめですよ。(T.S.さん/女性/25歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

かなり高値なので買うのを躊躇してしまう可能性があります。(T.S.さん/女性/25歳/会社員)

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| 機能性 | ★★★★★ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.3点 |

「理系大学生向けパソコン」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | OS | CPU | メモリ | ストレージ | ディスプレイ | Office搭載 | サイズ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Apple(アップル)『MacBook Air 13インチ M3チップ 16GB 256GB』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格 |

M3チップ搭載のMacBook Air | Mac OS | Apple M3チップ 8コア | 16GB | 256GB | Liquid Retinaディスプレイ | - | 304.1x11.3x215 mm |

| Apple(アップル)『2023 MacBook Air M2 チップ搭載(15.3インチモデル)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格 |

大きめディスプレイで作業も移動も快適 | Mac OS | M2 8コア | 最大24GB | 512GB SSD | 15.3 インチ | - | - |

| Apple(アップル)『2023 iMac M3 チップ搭載(24インチ 4.5Kディスプレイ)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格 |

M3 チップ搭載!パワフルな一体型 | Mac OS | M3 8コア | 8GB | 256GB SSD | 24 インチ | - | - |

| ASUS(エイスース)『Vivobook 15 15.6インチ(X1504ZA-I7161W)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格 |

快適に作業できる大画面&スペック | Windows 11 Home | Core i7 | 16GB | 1TB | 15.6インチ | 〇 | 幅359.7×奥行232.5×高さ17.9~18.7mm |

| LG(エルジー)『LG gram Pro(17Z90SP-MA78J)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格 |

スマホゲームもIPS画面で楽しめる | Windows 11 Home | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB | 1TB | 17型 | - | 26.54 x 37.94 x 1.29 cm |

| Dell(デル)『Precision 3470 ワークステーション』 |

|

※各社通販サイトの2025年3月16日時点での税込価格 |

ISV認定済みの14インチワークステーション | Windows 11 Pro | 第12世代のCore i5-1250P | 8GB | SSD:256GB | インテル® グラフィックス | - | 14インチ |

| マウスコンピューター『DAIV Z6-I9G70SR-A』 |

|

※各社通販サイトの 2025年3月16日時点 での税込価格 |

圧倒的なマシンパワーの16インチモデル | Windows 11 Home 64ビット | インテル Core i9-13900H プロセッサー | 32GB(16GB×2) | SSD:1TB | GeForce RTX 4070 Ti Laptop GPU | - | 16インチ |

各通販サイトのランキングを見る 理系大学生向けパソコンの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での理系大学生向けパソコンの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

そのほかのパソコンはこちら

購入時はソフトも確認しましょう!

授業ではレポートや文書を作るソフトも必要です。よく使われているのはマイクロソフトのOfficeで、数種類のソフトを含むパッケージです。ノートパソコンを購入時にプリインストールされている場合もあるので、購入時には必ず確認しましょう。

文書作成ソフトの「Word」や表計算ソフト「Excel」の他、プレゼンテーションソフト「PowerPoint」はよくつかうので、パソコン購入前には必ずチェックしておきましょう。

ユーザーが選んだイチオシ商品の口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。

「家電・AV機器」「ゲーム・ホビー」「スポーツ・自転車」「PC・スマホ・カメラ」カテゴリー担当。休日はドライブ・写真・ペットといったアウトドアなものからゲーム・ホビーなどインドアなものまで多趣味。過去にゲームメディアのライターも経験し、現在はWEBメディアのディレクション業務やメディア制作に携わっている。