| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | タイプ | 電源供給方法 | 遮断震度 | 本体サイズ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| エヌ・アイ・ピー『スイッチ断ボールⅢ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月04日時点 での税込価格 |

超アナログ動作で原理が分かりやすい | 分電盤設置 | 電源不要 | 震度5、6、7 | 幅34×高さ58×奥行32mm |

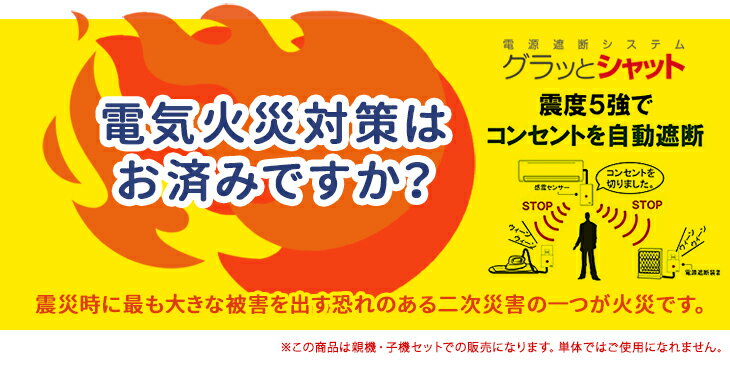

| アドソル日進『電源遮断システム グラッとシャット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月04日時点 での税込価格 |

デザイン性に優れた増設可能タイプ | コンセント設置 | コンセント | 震度5強以上 | 感震センサー:幅74×高さ126×奥行39mm 電源遮断装置:幅75×高さ75×奥行27mm |

| 寺田電機製作所『まもれーるシリーズ まもれーる・感震タップくん(RDJ20000W)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月04日時点 での税込価格 |

照明を維持しコンセントをピンポイント遮断 | コンセント設置 | コンセント | 震度5強以上 | 幅405×高さ65×奥行495mm |

| リンテック21『感震ブレーカーアダプター ヤモリ(GV-SB1)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月04日時点 での税込価格 |

電池不要で動作するシンプル感震ブレーカー | 分電盤設置 | 電源不要 | 震度5強以上 | 幅66×高さ145×奥行55mm |

| 生方製作所 ピオマ『感震ブレーカー』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月04日時点 での税込価格 |

遅延遮断機能により夜間も照明を確保 | 分電盤設置 | 専用リチウム電池(寿命約10年) | 震度5強以上 | 本体:幅62×高さ87×奥行47mm、遮断部:幅67×高さ67×奥行31mm |

感震ブレーカーとは? 地震の二次被害をふせぐ!

地震を感知すると、ブレーカーや電気機器の電源を自動的に遮断してくれるのが、感震ブレーカーです。地震が発生した際に気をつけたいのが、停電が復旧したのちに電気機器が出火することで起こる二次被害です。

国と消防庁が協力して、各自治体を中心に設置を推奨しているもの、まだまだ一般的に普及していないことが事実です。災害大国・日本ではいつ起きるかわからない地震に備えて設置しておきたいです。

感震ブレーカーの選び方

ここからは、感震ブレーカーを選ぶときのポイントを3つご紹介します。

【1】分電盤タイプ

【2】コンセントタイプ

【3】遅延遮断タイプ

上記のポイントを押えることで、あなたに合った感震ブレーカーをみつけることができます。

ぜひ参考にしてみてください。

【1】電気火災を最大限に防止するならば分電盤タイプを

感震ブレーカーは、地震の強い揺れを感知した際、自動的に分電盤のブレーカーや、設置した家電への電源を遮断してくれる装置です。

新築時やリフォームの際に自宅の分電盤へ組み込んでしまうタイプ、後付けで分電盤のブレーカーを落とすタイプ、コンセントに挿すことで特定箇所だけ電源を遮断するタイプなどに分けられます。

電気火災は家電が火元になるだけでなく、ホコリにまみれた延長タップや、外から見えない壁の中の配線がショートして発生する場合もあります。そのため電気火災を最大限に防止する効果を期待する場合は、分電盤へ組み込んだり、分電盤のブレーカーを落としたりするタイプが最適です。

【2】電気遮断が望ましくない場合はコンセントタイプを

自宅で在宅用の医療器具を使っていたり、NASやデスクトップPCなどを利用していたりする場合、小規模な揺れや誤動作で電源が遮断されることは望ましくありません。

過去の地震被害を見ると、2011年の東日本大震災では、地震の本震による火災が110件発生しましたが、このうち6割が「使用中器具の破損・転倒」によるもの、さらに2割弱が「地震でスイッチが入る」ことで出火につながったと報告されています。(※1)

こうした火災を防ぐには、分電盤ではなくコンセントに設置し、火元になり得る家電の電源を個別に遮断できるタイプが適しています。なおこの場合、自宅から外へ避難をする際には、手動で分電盤のブレーカーを落とすようにしてください。

※1 内閣府・大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会資料2-2(2014年)

(独)建築研究所 岩見達也氏資料

【3】緊急避難が必要な地域は遅延遮断タイプを

大地震直後に大津波や大規模な地震火災が想定される地域、また台風などによる水害時に土砂災害や浸水害の発生が想定される地域では、時に1分1秒を争う避難が必要になる場合があります。

この時、分電盤タイプの感震ブレーカーが自宅全ての電源を遮断すると、夜間の場合は明かりを失って身動きが取れなくなり、避難が遅れて生死に関わる事態につながる可能性が生じます。

そのため緊急避難が必要な地域は、揺れと同時ではなく、数分後に電源を遮断する機能がついた商品や、感震ブレーカーに非常用のライトが組み込まれているタイプが適しています。また予備の照明として、各部屋に自動点灯型のLEDライトを設置するとさらに安心です。

感震ブレーカーおすすめ5選

上で紹介した、感震ブレーカーの選び方ポイントをふまえて、編集部が厳選したおすすめの感震ブレーカー5点をご紹介します。

超アナログ動作で原理が分かりやすい

こちらも分電盤に後づけするタイプの感震ブレーカーです。コンセプトとしては前述の「YAMORI」と同じで、安価であること、電源が不要であること、簡単に取付けができることなどが挙げられます。

とりわけ、とにかくシンプルでわかりやすいことが特徴です。製品本体は主に「重り」と「台座」と「スイッチに取りつけるカバー」で構成されており、「揺れる→台座から重りが落ちる→スイッチを引っ張って物理的にスイッチOFF」と、その原理が一目瞭然です。

復旧時も、重りを台座に乗せるだけですので迷いがありません。電子機器よりもアナログ機器が好きな方、とにかくわかりやすい構造を好む方にはおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年10月04日時点 での税込価格

| タイプ | 分電盤設置 |

|---|---|

| 電源供給方法 | 電源不要 |

| 遮断震度 | 震度5、6、7 |

| 本体サイズ | 幅34×高さ58×奥行32mm |

| タイプ | 分電盤設置 |

|---|---|

| 電源供給方法 | 電源不要 |

| 遮断震度 | 震度5、6、7 |

| 本体サイズ | 幅34×高さ58×奥行32mm |

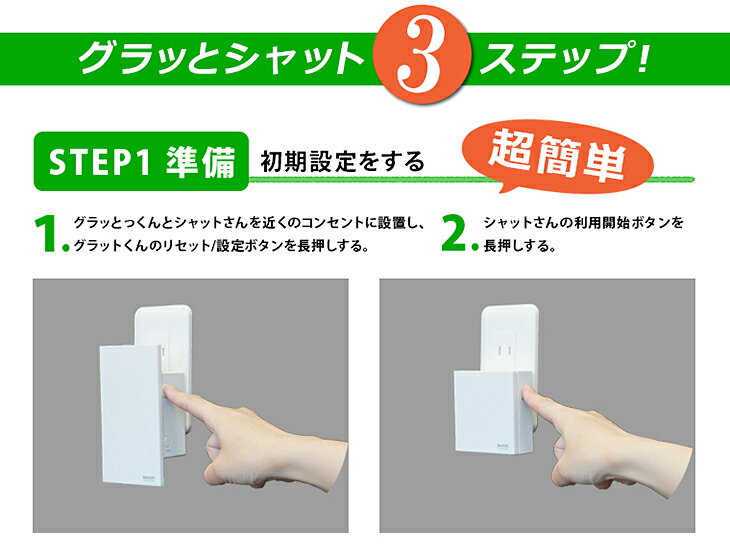

デザイン性に優れた増設可能タイプ

こちらもコンセントに挿して使用する感震ブレーカーです。

親機と子機の組み合わせで使用するタイプで、親機が地震の揺れを感知し、これをワイヤレスで子機に伝えることで複数のコンセント電源をまとめて遮断することができます。子機のみを増設する場合は比較的安価であることも特徴です。

感震ブレーカーと思えないシンプルなデザインで室内になじみやすく、また停電時には親機に内蔵されたLEDライトが室内を照らしてくれます。分電盤に設置するタイプは使いたくないが、複数の家電の電源を自動で落としたい場合や、防災グッズとわかるゴテゴテした器具を使いたくない場合などにおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年10月04日時点 での税込価格

| タイプ | コンセント設置 |

|---|---|

| 電源供給方法 | コンセント |

| 遮断震度 | 震度5強以上 |

| 本体サイズ | 感震センサー:幅74×高さ126×奥行39mm 電源遮断装置:幅75×高さ75×奥行27mm |

| タイプ | コンセント設置 |

|---|---|

| 電源供給方法 | コンセント |

| 遮断震度 | 震度5強以上 |

| 本体サイズ | 感震センサー:幅74×高さ126×奥行39mm 電源遮断装置:幅75×高さ75×奥行27mm |

照明を維持しコンセントをピンポイント遮断

コンセントに挿して使用するタイプの感震ブレーカーで、屋内配線からの出火の恐れが少ない新しい住宅などにむいた商品です。震度5強相当の揺れを感知すると即電源を遮断します。

設置したコンセントに挿してある電気器具の電源だけを遮断するため、夜間に照明を失ったり、あるいは誤動作による日常生活への影響を最小限にとどめたりすることができます。

基本的には、電気ストーブやファンヒーター、またアイロンのような電熱家電など、転倒や誤動作で火災の原因となる器具とセットで使用します。2口コンセントなので家電を2つ接続できるほか、1,500Wまでであれば電源タップを併用することで電源遮断の対象とする家電を増やせます。

※各社通販サイトの 2024年10月04日時点 での税込価格

| タイプ | コンセント設置 |

|---|---|

| 電源供給方法 | コンセント |

| 遮断震度 | 震度5強以上 |

| 本体サイズ | 幅405×高さ65×奥行495mm |

| タイプ | コンセント設置 |

|---|---|

| 電源供給方法 | コンセント |

| 遮断震度 | 震度5強以上 |

| 本体サイズ | 幅405×高さ65×奥行495mm |

電池不要で動作するシンプル感震ブレーカー

こちらも分電盤に後づけするタイプです。

特徴としては安価であること、電源を使用していないため電池切れの心配がないこと。また付属の粘着テープで固定をするため取付けが簡単であることが挙げられます。派生品として、分電盤に設置スペースがない場合や分電盤に蓋がついているような場合にも対応できる姉妹品も用意されています。

ただし、前述のピオマ感震ブレーカーと異なり、地震の揺れを感知した瞬間に電力を遮断するため、夜間などに動作した場合は自宅の照明を即座に失い、安全確保の行動が取れなくなる恐れがあります。この商品を設置する場合は、必ず各部屋に、自動点灯タイプの照明器具を設置する必要があります。

※各社通販サイトの 2024年10月04日時点 での税込価格

| タイプ | 分電盤設置 |

|---|---|

| 電源供給方法 | 電源不要 |

| 遮断震度 | 震度5強以上 |

| 本体サイズ | 幅66×高さ145×奥行55mm |

| タイプ | 分電盤設置 |

|---|---|

| 電源供給方法 | 電源不要 |

| 遮断震度 | 震度5強以上 |

| 本体サイズ | 幅66×高さ145×奥行55mm |

遅延遮断機能により夜間も照明を確保

分電盤に後づけするタイプの感震ブレーカーで、家中の電気火災を防止することができる、火災防止効果の高い商品です。

特徴としては夜間の照明対策が充実していることです。震度5強以上の揺れを感知すると自動的に電力を遮断するのはほかの商品と変わりませんが、地震発生直後ではなく約3分経過後に電源を落としてくれるため、夜間に突然暗闇となることが避けられます。

また感震ブレーカー本体にLEDライトが内蔵されており、ブレーカーの遮断時に室内を照らしてくれることも大きなメリットです。分電盤に感震ブレーカーを後づけしたい場合には、おすすめの商品と言えます。

※各社通販サイトの 2024年10月04日時点 での税込価格

| タイプ | 分電盤設置 |

|---|---|

| 電源供給方法 | 専用リチウム電池(寿命約10年) |

| 遮断震度 | 震度5強以上 |

| 本体サイズ | 本体:幅62×高さ87×奥行47mm、遮断部:幅67×高さ67×奥行31mm |

| タイプ | 分電盤設置 |

|---|---|

| 電源供給方法 | 専用リチウム電池(寿命約10年) |

| 遮断震度 | 震度5強以上 |

| 本体サイズ | 本体:幅62×高さ87×奥行47mm、遮断部:幅67×高さ67×奥行31mm |

おすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | タイプ | 電源供給方法 | 遮断震度 | 本体サイズ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| エヌ・アイ・ピー『スイッチ断ボールⅢ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月04日時点 での税込価格 |

超アナログ動作で原理が分かりやすい | 分電盤設置 | 電源不要 | 震度5、6、7 | 幅34×高さ58×奥行32mm |

| アドソル日進『電源遮断システム グラッとシャット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月04日時点 での税込価格 |

デザイン性に優れた増設可能タイプ | コンセント設置 | コンセント | 震度5強以上 | 感震センサー:幅74×高さ126×奥行39mm 電源遮断装置:幅75×高さ75×奥行27mm |

| 寺田電機製作所『まもれーるシリーズ まもれーる・感震タップくん(RDJ20000W)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月04日時点 での税込価格 |

照明を維持しコンセントをピンポイント遮断 | コンセント設置 | コンセント | 震度5強以上 | 幅405×高さ65×奥行495mm |

| リンテック21『感震ブレーカーアダプター ヤモリ(GV-SB1)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月04日時点 での税込価格 |

電池不要で動作するシンプル感震ブレーカー | 分電盤設置 | 電源不要 | 震度5強以上 | 幅66×高さ145×奥行55mm |

| 生方製作所 ピオマ『感震ブレーカー』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月04日時点 での税込価格 |

遅延遮断機能により夜間も照明を確保 | 分電盤設置 | 専用リチウム電池(寿命約10年) | 震度5強以上 | 本体:幅62×高さ87×奥行47mm、遮断部:幅67×高さ67×奥行31mm |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 感震ブレーカーの売れ筋をチェック

Yahoo!ショッピングでの感震ブレーカーの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

自治体によっては補助金も!?

感震ブレーカーを設置する際に、自治体によっては補助金として助成金額が設けられています。

例えば、名古屋市では最大4万円の助成金額が援助されます。あなたのお住いの地域が対象となるのかを予め調べておくとよいですね。

万が一に備える防災アイテムはこちら

感震ブレーカーを設置する際は電源遮断リスクを検討

感震ブレーカーの目的は、大地震発生時に電源を自動的に遮断し、電気火災や通電火災を防ぐことです。しかし、例えば夜間に大地震が発生した場合に即電源が遮断されると、室内の照明を失い、安全行動をとれなくなったり、避難が遅れたりするリスクが生じます。

この場合は地震発生直後ではなく数分後に電源を遮断する器具を選んだり、別に停電時用の照明器具を設置したりするなどの対策が必要です。

また在宅用医療機器などを使用している場合は、電源遮断が生死に関わる事態を引き起こす恐れがありますので、分電盤ではなくコンセントタイプの器具を使用したり、停電対策をかねて非常用バッテリーなどを備えたりすることが重要です。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。

「生活雑貨・日用品」「ペット」カテゴリー担当。猫と30年以上暮らし、現在はマメルリハインコに夢中。日々の知見を活かし、ペットファーストなアイテムや暮らしを便利にするアイデアを発信します。最近はアジアンリゾート風インテリアを目標に、愛鳥の安全を第一に考えた部屋作りに挑戦中。