| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 留め具 | サイズ | 房カバー | 素材 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アウローラ『金襴房カバー付念珠袋』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

房の曲がりぐせを防止する房カバーつき | 面ファスナー | 約10×16cm | ○ | 表地:ポリエステル100%、裏:レーヨン100% |

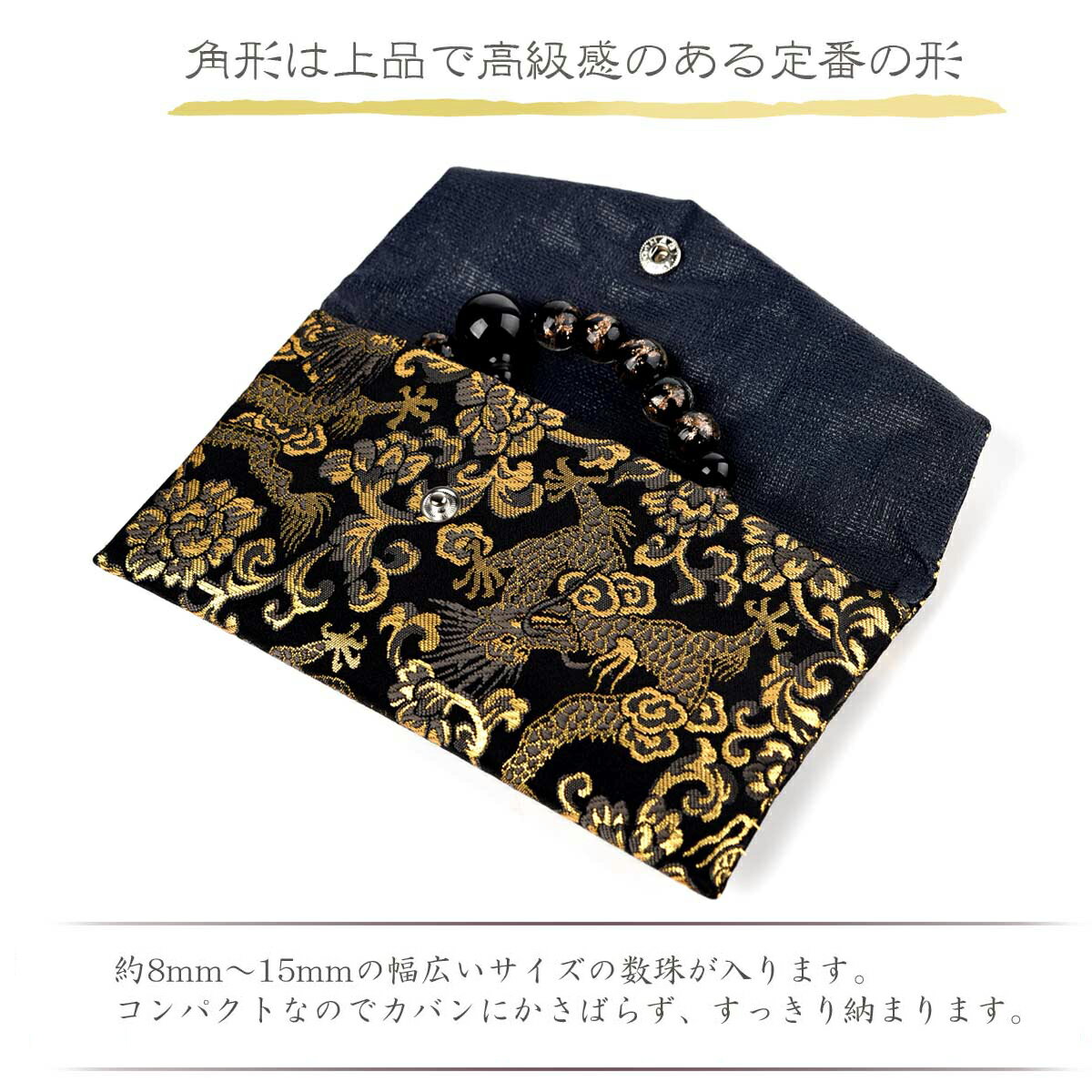

| EsuonHappiness『西陣織金襴 男性用角形数珠袋』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

高級感のある男性用数珠袋 | バネホック | 8.5×16×1cm | × | - |

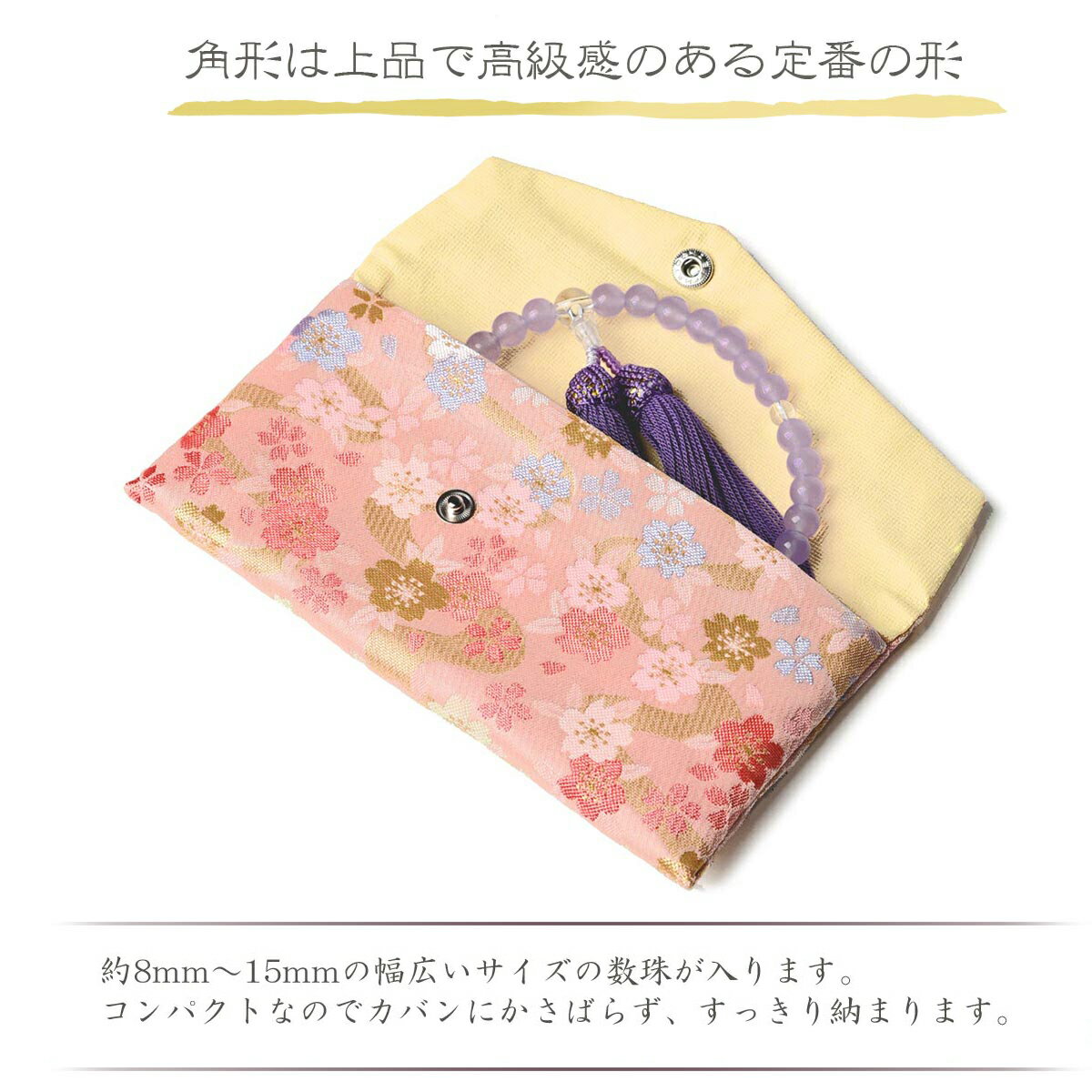

| EsuonHappiness『西陣織金襴 角形数珠袋』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

華やかな印象の角型数珠袋 | バネホック | 8.5×16×1cm | × | - |

| 京都の仏具屋さん 香華堂『経本数珠入れ兼金封ふくさ 縮緬』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

両面に収納できるブック型 | ファスナー | (折り畳み時)12×20.5cm | × | 人絹 |

| 滝田商店『数珠袋 (念珠入れ) 高級ちりめん』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

シンプルで品のあるデザイン | 面ファスナー | 9.5×15cm | × | ちりめん |

| 京都の仏具屋さん香華堂『下がり藤紋入り 胡桃(くるみ)色 浄土真宗本願寺派(西)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

マグネットタイプの家紋入り数珠袋 | マグネット | 9×15cm | × | - |

| 京都の仏具屋さん 香華堂『経本数珠袋 古渡緞子』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

A6サイズの経本も収納できる両開きタイプ | ファスナー | 17.5×25cm | × | - |

数珠袋を選ぶ4つのポイント

まずは、数珠袋の選び方をみていきましょう! 留め具のタイプやサイズをよくチェックすることが大切です。 建築・リフォームライターで仏具にも詳しい皆長佑飛さんからアドバイスもいただいたので、ぜひ数珠袋選びの参考にしてください。

数珠袋は「座具」とも呼ばれています。数珠を外したときに直置きはせず、数珠の下に敷いて大切に扱います。またそうした所作は、法要や法事の席で相手の心によい印象を与えることができます。

また、数珠は法具としてお守りにもなります。携行しやすい数珠袋に入れてお守りとして持ち歩いてもよいですね。そうしたことも知っておけば、数珠袋を選ぶときにご自分のスタイルに合わせた数珠袋を選びやすくなります。

留め具のタイプをチェック 使いやすさを優先するなら

まずは、数珠袋の留め具の種類を確認しておきましょう。

かんたんに開閉できる「面ファスナー」タイプ

かんたんに開閉できる数珠袋を探している方は、留め具に「面ファスナー(マジックテープ)」が採用されているタイプを選ぶとよいでしょう。比較的リーズナブルな価格なものが多く、お子さまでも使いやすいのが魅力です。

ただし、面ファスナーは開閉時に「バリバリ」と音が鳴ってしまうので、数珠の取り出しに気をつかうというデメリットがあります。

音が立たない「マグネット」タイプ

面ファスナータイプと同じく、かんたんに開閉できるマグネットタイプです。留め具は磁力によって閉じられるため、開閉時に音がしないというメリットがあります。

数珠を取り出すときに、あまり大きな音を立てたくないという方や、大きな音を立てられないようなシーンで使う場合には、留め具にマグネットが使われている数珠袋を選択してみてください。

しっかりと留まる「ファスナー」タイプ

開閉のしやすさよりも数珠袋の中身が落ちてしまうのが心配という方は、「ファスナータイプ」の留め具がおすすめです。

ただし、房がついているタイプの数珠は、房がファスナー挟まってしまうことあるので、扱いには注意が必要です。また、ファスナーが壊れてしまった場合には、数珠袋が使えなくなるというデメリットもあります。

シンプルな「フック」タイプ

数珠袋のひもなどをフタのツメにひっかけて閉じるタイプです。構造がシンプルなので使いやすく、開閉時に音がする心配もありません。壊れてもかんたんに直せるというメリットもあります。

フックタイプは、ほかの留め具よりもはずれやすいというデメリットがあるので、使うときは数珠袋の中身が落ちないように注意しましょう。

収納力にすぐれた「巾着」タイプ

ひもを調節して開閉する「巾着タイプ」は、開口部や袋の内部がゆったりとしているので、ほかのタイプよりも収納力があります。数珠と一緒に経本などを収納して持ち歩きたいという方は、巾着タイプがおすすめ。

ただし、巾着タイプは開口部が広いため、きっちり閉じるのは難しいというデメリットがあります。

見た目を重視するなら「バネホック」タイプ

金属のホックをパチンと留めるタイプです。開閉がかんたんで大きな音もしないので、使いやすさで選びたいという方にも適しています。

巾着やフックタイプの数珠袋よりもしっかりと閉められるため、中身が落ちる心配もないでしょう。見た目にもおしゃれなバネフックは、デザイン重視で数珠袋を選びたいという方にもおすすめです。

本式の数珠や男性用に使うなら、ゆとりあるサイズを 「略式数珠」がおすすめ

一般的な「略式数珠」は女性用よりも男性用のほうが大きいので、男性が数珠袋を選ぶ場合には、マチがあるタイプや、ゆったりとした巾着タイプを選ぶといいでしょう。

なお、宗派によって異なる「本式数珠」は使われている珠の数が多く、通常サイズの数珠袋には入らないことがあるので、大きめの数珠袋を選ぶようにすると安心です。

房のついた数珠には房カバーがあるタイプを 紐の量が多い房がついた数珠向け

房がついている数珠は房に「くせ」がついてしまう可能性があります。また紐の量が多く房がついた数珠は、一般的な数珠袋に入れるときれいにまとまらず、収納が難しくなることも。専用の房カバーがついている数珠袋を選びましょう。

また、数珠袋と房カバーの色がそろっている数珠袋を選べば、統一感の演出も可能です。

宗派を確認して選ぶ 宗派紋が入ったものなら

数珠袋のデザインや色は、宗派によって決まっているわけではありません。ただし、数珠袋によっては、宗派ごとに異なる「宗派紋」がデザインされていることがあります。

宗派紋が入った数珠袋を選ぶ場合には、事前に家の宗派を確認しておくといいでしょう。宗派が気にならないという方は、使いやすさ重視で選んでも問題ありません。

数珠袋おすすめ7選! 建築・リフォームライターと編集部が選んだ

ここからは、上記の選び方をふまえた数珠袋のおすすめ商品を紹介します! 持ち運びやすい商品選びに役立ててください。

房の曲がりぐせを防止する房カバーつき

房の曲がりぐせを防ぐ房カバーが付属した数珠袋です。房カバーは数珠袋と同じ色なので統一感を演出でき、サッと取り出しても色の違和感がありません。

留め具には、開閉しやすい面ファスナーを採用。色柄は、華やかで合わせる数珠を選ばない「亀甲」と「黄金雲取ベージュ」のほか、シックな「黄金雲取黒」が用意されています。

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格

| 留め具 | 面ファスナー |

|---|---|

| サイズ | 約10×16cm |

| 房カバー | ○ |

| 素材 | 表地:ポリエステル100%、裏:レーヨン100% |

| 留め具 | 面ファスナー |

|---|---|

| サイズ | 約10×16cm |

| 房カバー | ○ |

| 素材 | 表地:ポリエステル100%、裏:レーヨン100% |

高級感のある男性用数珠袋

京職人による手作りによる男性用の数珠入れです。幅広いサイズの略式数珠に対応しています。リーズナブルな価格ながらも西陣金襴の高級感があるので、使用するシーンを選びません。

カバンなどに入れて持ち運びやすい角型のコンパクトタイプ。柄には、縁起がよく魔除けにもなるとされている龍や虎、鷹などが描かれています。

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格

| 留め具 | バネホック |

|---|---|

| サイズ | 8.5×16×1cm |

| 房カバー | × |

| 素材 | - |

| 留め具 | バネホック |

|---|---|

| サイズ | 8.5×16×1cm |

| 房カバー | × |

| 素材 | - |

華やかな印象の角型数珠袋

江戸時代から引き継がれている京都の伝統工芸「西陣織金襴」を使った、高級感のある数珠入れです。京都の職人によって、ひとつひとつていねいに手作業で製作されています。

スタンダードな角型の数珠入れなのでバッグに収納しやすく、扱いもかんたん。花の刺繍が施された華やかさと高級感や、種類豊富な色柄も魅力です。

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格

| 留め具 | バネホック |

|---|---|

| サイズ | 8.5×16×1cm |

| 房カバー | × |

| 素材 | - |

| 留め具 | バネホック |

|---|---|

| サイズ | 8.5×16×1cm |

| 房カバー | × |

| 素材 | - |

両面に収納できるブック型

内ポケットなどにも収納しやすいソフトな数珠袋です。数珠を入れるポケットの反対面に経本と金封を収納するスペースが設けられた「ブック型」なので、持ち物をまとめたい方にも適しているでしょう。

数珠入れの留め具にはファスナーが採用されているので開閉もスマート。生地には高級感のある縮緬素材が使われています。

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格

| 留め具 | ファスナー |

|---|---|

| サイズ | (折り畳み時)12×20.5cm |

| 房カバー | × |

| 素材 | 人絹 |

| 留め具 | ファスナー |

|---|---|

| サイズ | (折り畳み時)12×20.5cm |

| 房カバー | × |

| 素材 | 人絹 |

シンプルで品のあるデザイン

シンプルなデザインながらも品を感じさせる数珠袋です。天台宗以外の女性用本式数珠を収納できます。留め具には開閉がかんたんな面ファスナーを採用。

落ち着いた雰囲気のピンク色なので、さりげなく個性を主張したいという方にもぴったりです。数珠袋の色はピンクのほかに、わすれなぐさ色、紫色、抹茶色などが用意されています。

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格

| 留め具 | 面ファスナー |

|---|---|

| サイズ | 9.5×15cm |

| 房カバー | × |

| 素材 | ちりめん |

| 留め具 | 面ファスナー |

|---|---|

| サイズ | 9.5×15cm |

| 房カバー | × |

| 素材 | ちりめん |

マグネットタイプの家紋入り数珠袋

西本願寺が使っている宗派紋「九条下り藤」が入った数珠袋です。数珠を入れやすい広めのマチと落ち着きのある胡桃色が特徴。

留め具には、音を立てずに開閉できるマグネットが採用されています。名刺などを入れられる内ポケットがついているのも見逃せないポイントです。専用の紙箱に入っているので、贈りものにも適しているでしょう。

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格

| 留め具 | マグネット |

|---|---|

| サイズ | 9×15cm |

| 房カバー | × |

| 素材 | - |

| 留め具 | マグネット |

|---|---|

| サイズ | 9×15cm |

| 房カバー | × |

| 素材 | - |

A6サイズの経本も収納できる両開きタイプ

落ち着きある古渡緞子(コワタリドンス)のブック型数珠袋です。数珠袋を開くと、片面にファスナーつきの数珠入れ、もう片面に経本入れがあるので、数珠と経本をまとめて収納することができます。

経本入れにはA6サイズの集印帳や経本が入るので、ゆったりサイズのブック型数珠入れを探している方でも使えるでしょう。

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格

| 留め具 | ファスナー |

|---|---|

| サイズ | 17.5×25cm |

| 房カバー | × |

| 素材 | - |

| 留め具 | ファスナー |

|---|---|

| サイズ | 17.5×25cm |

| 房カバー | × |

| 素材 | - |

「数珠袋」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 留め具 | サイズ | 房カバー | 素材 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アウローラ『金襴房カバー付念珠袋』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

房の曲がりぐせを防止する房カバーつき | 面ファスナー | 約10×16cm | ○ | 表地:ポリエステル100%、裏:レーヨン100% |

| EsuonHappiness『西陣織金襴 男性用角形数珠袋』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

高級感のある男性用数珠袋 | バネホック | 8.5×16×1cm | × | - |

| EsuonHappiness『西陣織金襴 角形数珠袋』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

華やかな印象の角型数珠袋 | バネホック | 8.5×16×1cm | × | - |

| 京都の仏具屋さん 香華堂『経本数珠入れ兼金封ふくさ 縮緬』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月22日時点 での税込価格 |

両面に収納できるブック型 | ファスナー | (折り畳み時)12×20.5cm | × | 人絹 |

| 滝田商店『数珠袋 (念珠入れ) 高級ちりめん』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

シンプルで品のあるデザイン | 面ファスナー | 9.5×15cm | × | ちりめん |

| 京都の仏具屋さん香華堂『下がり藤紋入り 胡桃(くるみ)色 浄土真宗本願寺派(西)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

マグネットタイプの家紋入り数珠袋 | マグネット | 9×15cm | × | - |

| 京都の仏具屋さん 香華堂『経本数珠袋 古渡緞子』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月21日時点 での税込価格 |

A6サイズの経本も収納できる両開きタイプ | ファスナー | 17.5×25cm | × | - |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 数珠袋の売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での数珠袋の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

数珠袋の作り方って?数珠袋は手作りできるの?

余ってしまった布や、着なくなった着物を数珠袋にDIYする方も多くいらっしゃいます。縫ったり、型をとったりと少し手間がかかる印象ではありますが、細かい作業が好きな方であれば手作りするのもおすすめですよ。

数珠袋を手作りする簡単な流れをここからは説明していきますね。まずは型紙を作っていきます。出来上がりサイズは数珠の大きさに合わせるようにしましょう。数珠袋は畳んで縫い合わせていくので、畳み終わった形も想像しながら型紙に起こしていきましょう。

型紙に沿って、布を切っていきます。その時に縫い代を1㎝程残した状態で切ります。型紙通りに縫い合わせて、最後にアイロンを全体にかけて、しわを伸ばして完成です。

数珠袋は留め具のタイプやサイズをしっかり確認

数珠袋にはさまざまな留め具のタイプがあるので、用途に合った留め具を選ぶことが大切です。留め具のタイプによってメリットとデメリットが異なるので、購入前に確認しておきましょう。

房がついている数珠は、専用の房カバーがついているタイプを選ぶと、房に「クセ」がつかず、すっきりと数珠を収納することができます。男女別に適したサイズを選ぶことも重要です。今回ご紹介した数珠袋や選び方を参考にして、用途に合った商品を見つけてみてください。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。