| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 入力端子 | 出力端子 | 取付方法 | 最大出力周波数 | サラウンド対応 | イコライザー機能 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

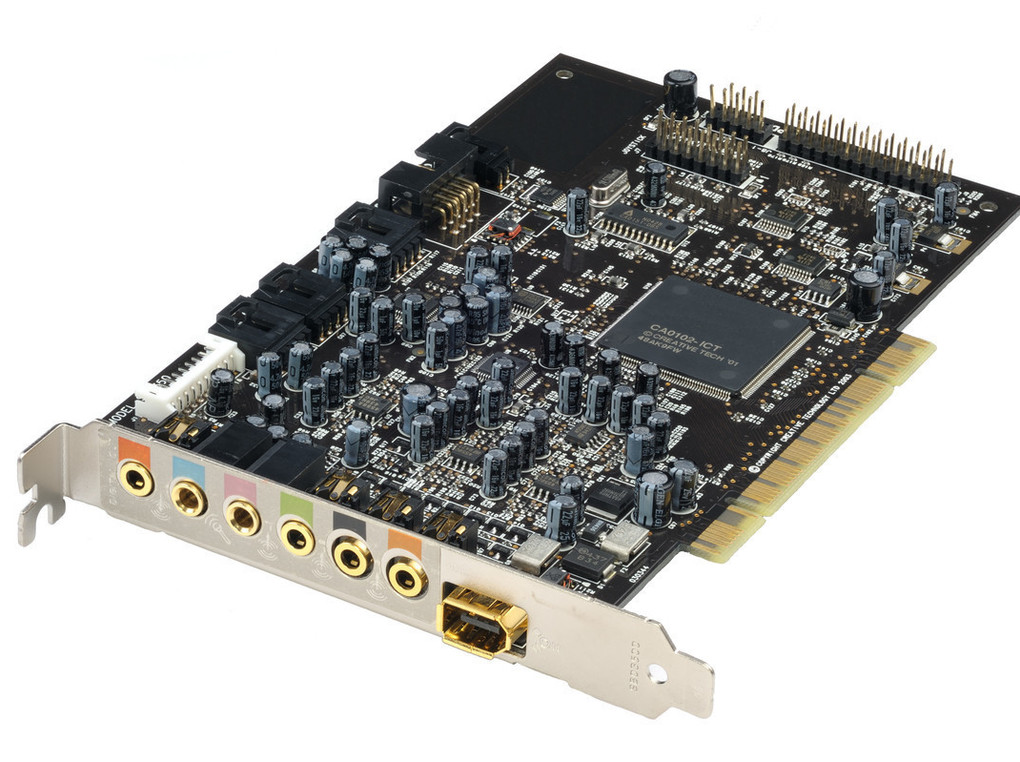

| クリエイティブメディア『Sound Blaster Audigy Rx』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

高品質サウンドで同時録音や配信にも便利 | マイク入力(3.5mm)×2、ライン入力(3.5mm) | ライン出力(3.5mm)×2/光デジタル出力/ヘッドホン出力(3.5mm) | PCI Express | 24bit/192kHz | 有 | 有(ステレオダイレクト出力モードでは不可) |

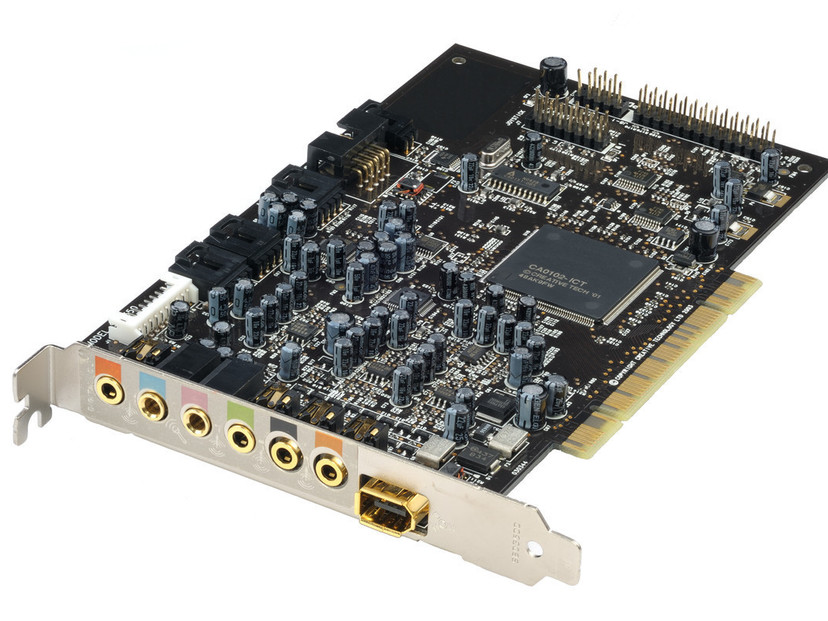

| クリエイティブメディア『Sound BlasterX AE-5 Plus』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

内蔵型サウンドカードの最高峰 | ライン入力/マイク入力(3.5mm)/AUX入力 | ヘッドフォン出力(3.5mm)/ライン出力(3.5mm)×3/光デジタル出力×1/ほか | PCI Express | 32bit/384kHzステレオ(ライン出力1/ヘッドフォン出力へのダイレクト出力)、32bit/96kHzステレオ/5.1ch | 有 | 有 |

| ASUS(エイスース)『Xonar SE』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格 |

ゲームのために開発された没入型オーディオ | ライン入力/マイク入力(3.5 mm) | アナログ出力(3.5 mm)×3、デジタル出力 | PCI Express | 24bit/192KHz | - | 有 |

| ASUS(エイスース)『Xonar AE』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格 |

7.1ch出力のハイレゾ音質サウンドカード | アナログ入力(3.5mm) | アナログ出力(3.5mm)/デジタル出力 | PCI Express | 24bit/192kHz | 有 | 有 |

| クリエイティブメディア『Sound Blaster Audigy Fx V2』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格 |

ゲーミングサウンドカードの入門モデル | ライン入力(3.5mm)×1、マイク入力(3.5mm)×1 | ライン/ヘッドフォン出力(3.5mm)×1、ライン出力(3.5mm)×2 | PCI Express | ライン出力:24bit/192kHz、24bit/96kHz(ステレオ/5.1ch)、ヘッドフォン出力:24bit/96kHz | 有 | 有 |

| クリエイティブメディア『Sound BlasterX G1(SBX-G1)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格 |

ゲーム機やスマホでも使える外付け入門モデル | ヘッドセット(4極3.5mmミニ) | ヘッドセット(4極3.5mmミニ) | USB | 24bit/96kHz | 有 | 有 |

| クリエイティブメディア『Sound BlasterX G3(SBX-G-3)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

広がりのある高音から迫力の低音まで | 光デジタル入力/ライン入力、マイク入力(3.5mmミニ) | ヘッドセット端子(3.5mmミニ) | USB | 24bit/96kHz | - | 有 |

| PHOINIKAS『USB サウンドカード』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格 |

多機能で多くのデバイスに接続可能 | アナログ入力/マイク入力(3.5mm) | アナログ出力(3.5mm)/デジタル出力 | microUSB | - | - | - |

| V8『ライブサウンドカード』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

ポータブルかつインテリジェントなサウンドカード | アナログ入力/マイク入力(3.5mm) | アナログ出力/デジタル出力 | microUSB | - | - | 有 |

| UGREEN(ユーグリーン)『外付け サウンドカード』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

外付けで使いやすいサウンドカード | アナログ入力/マイク入力(3.5mm) | アナログ出力 | microUSB | - | - | - |

| クリエイティブ・メディア『Sound Blaster Play! 3』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

最大24bit/96kHzのハイレゾ再生に対応 | ヘッドセット端子(4極アナログ 3.5mm ミニ)、マイク端子(3.5mm ミニ) | ヘッドセット端子(4極アナログ 3.5mm ミニ)、マイク端子( | USB | 最大24bit/96kHz ステレオ | 有 | - |

| EPOS 『GSX1000 2nd Edition』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格 |

低音、中音域、クリアな音で映画や音楽をより楽しく | ヘッドセット(3.5 mm端子) | ヘッドセット(3.5 mm端子) | USB | 16bit/48kHz | 有 | - |

サウンドカードとは

サウンドカードは、オーディオインターフェイスのようにパソコンの音質に関わる増設パーツのこと。そこで、増設するメリットなどから、サウンドカードの特徴をくわしく解説していきます。

音質の向上

サウンドカードのおもなはたらきは、パソコンから出力させる音質を上げることです。増設することで、もともとのサウンド機能では表現できない音域や細かな音を出力できるようになります。

さらに、近年ではハイレゾ音源に対応したものもあり、より音質の違いがハッキリ分かる場合も。音質にこだわりたい人ほど、サウンドカードにもこだわってみましょう。

性能・機能の拡充

サウンドカードを使うことで、サウンドに関する性能や機能を充実させてくれるのも大きなメリット。たとえば、立体音響を表現するバーチャルサラウンド機能を使うと、音の反響などがリアルになり、ゲームや映画の没入感が上がります。

標準装備されているオンボードサウンドでは表現できないため、パソコンでの楽しみ方を増やしたいなら、ぜひサウンドカードを活用しましょう。

サウンドカードの選び方

それでは、サウンドカードの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の5つです。

【1】用途

【2】接続の仕方

【3】音質の機能やスペック

【4】使いたい機器の入出力方式

【5】サウンドボードとPCのOSの互換性

上記の5つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】用途で選ぶ

音質やサウンド機能を上げるサウンドカードですが、用途によって必要な機能は異なります。そこで、自分の用途に合うサウンドカードを手に入れるようにしましょう。

ゲーミング

FPSなどの対戦ゲームのためにサウンドカードを増設したいなら、イコライザー設定に注目しましょう。イコライザー設定は音の種別によって強弱をつけられるので、銃声や足音など、より戦いやすい環境を作れます。

また、5.1chサラウンドや7.1chサラウンドに対応していると、ゲームへの没入感が上がります。そのため、よくプレイするゲームに合わせて選ぶのもおすすめです。

音楽鑑賞

クラシックなど音楽をメインに楽しみたいなら、ハイレゾ音源の再生に対応したサウンドカードを選びましょう。ハイレゾ音源は、CDなどよりもリアルに近い音を体感でき、生の演奏を聞いているような臨場感を楽しめます。

ただ、ハイレゾ音源の再生には、対応したヘッドホンやイヤホン、スピーカーが必要になるため、サウンドカードと合わせて揃えるようにしましょう。

映画鑑賞

配信サービスなどを利用して、パソコンで映画鑑賞を楽しむことが多いなら、5.1chや7.1chのサラウンド機能に対応したものを選びましょう。サラウンド機能があると、映画館のような臨場感や迫力のある音声を自宅で楽しめます。

ただし、7.1chサラウンドを体験するには、専用のヘッドホンやスピーカーが必要になるので注意が必要です。

【2】接続の仕方で選ぶ

サウンドカードには、「内蔵タイプ」と「外付けタイプ」の2種類あります。それぞれ使い方や特徴が異なるので、自分のパソコンに合わせて使いやすいものを手に入れましょう。

デスクトップPCの場合は「内蔵タイプ」

「内蔵タイプ」は、パソコンのマザーボードに直接取りつけて利用するタイプ。サウンドカードの種類が豊富で、目的に合わせて自由にカスタマイズできるのが魅力です。

一方で、ケースとマザーボードのサイズ感や、正しい場所への取り付けなどもやや取り扱いが難しい部分も。そのため、ある程度パソコンの仕様になれている人に向いているタイプです。

ノートPCの場合は外付けの「USB接続タイプ」

ノートパソコンなど、マザーボードに直接取り付けられないときには「USB接続タイプ」を選びましょう。このタイプは、USBポートに刺すだけで使え、必要ないときには取り外しておけるなど、手軽にサウンドカードを活用できるのがメリットです。

ただ、パソコンのメモリをたくさん使ってしまうなどのデメリットもあります。そのため、パソコンのスペックに合わせて、問題なく使えるものを選ぶことが大切です。

【3】音質の機能やスペックで選ぶ

サウンドカードのメイン機能である音質の機能やスペックは、外せない部分。自分が満足できる音質を実現するためにも、サウンドカードのスペックもしっかりチェックして選びましょう。

ノイズが気になるならS/N比110db以上を

サウンドカードを使って音質を上げても、度々入るノイズが気になる場合があります。よりキレイな音質を求めるなら、シグナルとノイズの割合を表すS/N比の数値が高いものを選びましょう。

目安となるのは、S/N比が「110db」以上。この数値より低いとノイズが聞こえやすくなるため、音質を気にするならしっかり確認しておきましょう。

ハイレゾ対応かは出力周波数をチェック

サウンドカードが対応している出力周波数をチェックすることで、どの程度クリアな音声を再生できるのかがわかります。CDなどの一般的な音源は、サンプリング周波数が「44.1kHz」、量子化ビット数が「16bit」です。

この数値以上の出力周波数に対応しているなら、ハイレゾ音源の再生もでき、よりキレイなサウンドを楽しめます。

臨場感アップに効果てき面のバーチャルサラウンド機能

ゲームや映画の臨場感に関わる機能が、バーチャルサラウンド機能です。音のクリアさだけでなく、奥行きや反響などを表現することで、映像の中にいるようなリアルな音の聞こえ方を再現してくれます。

また、5.1chや7.1chなど、ch数が増えるほど臨場感が上がります。ただ、音の広がりが高まるぶん専用のスピーカーやヘッドホンが必要になるので、リアルさを追求するならほかの機器もセットで手に入れましょう。

FPSで使用するならイコライザー機能も

音域ごとに強弱をつけられるのがイコライザー機能。とくに、FPSを楽しむときにあると便利な機能で、足音などを強調することで、音から相手の位置を特定し、有利に立ち回れるようになります。

また、サウンドカードによっては、ゲームごとにあらかじめ用意された設定を使うことも可能。勝利を目指すプレイヤーなら、ぜひイコライザー設定ができるサウンドカードを手に入れましょう。

【4】使いたい機器の入出力方式で選ぶ

サウンドカードには、イヤホンなどのプラグを差し込む端子が搭載されています。イヤホンやスピーカーを活用することで、モニターのスピーカーよりもキレイな音質を楽しめるので、手持ちの機器が利用できるものを選びましょう。

特にノイズの少ない光デジタル端子は、商品によって有無が変わるため、きちんとチェックしておきましょう。

【5】サウンドボードとPCのOSの互換性で選ぶ

パソコンのOSは、大きくWindowsとMACに分かれているように、サウンドカードごとに対応できるOSやバージョンが決められています。もし、サウンドカードが対応していないOSで使ってしまうと、サウンドカードの機能が活かせず音質があまり変わらないことも。

そのため、購入前にサウンドカードとOSの互換性をチェックし、きちんと使える商品を手に入れましょう。

サウンドカードおすすめ|ユーザーのイチオシ

ここでは、みんながおすすめする「サウンドカード」だけを紹介します。商品の口コミはもちろん、コスパや音質、使いやすさといった評価ポイントも聞いてみたので、各項目にも注目して商品選びの参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事後半にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

間違いないサウンドカード

昔からサウンドカードと言えばサウンドブラスターなので、こちらの製品を取り付けています。レンジが大きいため、迫力のある音を出すことが可能。また、LED搭載なのでゲーミングマシンとの相性もよく、買って後悔していません。(R.F.さん/男性/39歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

LEDを機能させるためには電源を別途接続する必要があるので、あまり自作に詳しくない場合は難しいかも知れません。(R.F.さん/男性/39歳/会社員)

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| 音質 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 3.3点 |

| コスパ | ★★★☆☆ |

|---|---|

| 音質 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 3.3点 |

愛用者

気軽に追加可能

ノートパソコンをメインで使っていて、サウンドデバイスを追加するためにこちらを購入しました。デスクトップだとカードを差しますが、ノートパソコンだとUSBで気軽に追加できて楽です。音質についてはサウンドブラスターなので安定した出力ができています。(K.F.さん/男性/45歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

中途半端な長さのケーブルで、PCにぶらさがる感じになるので、ケーブルに常にテンションがかかるのは気になります。(K.F.さん/男性/45歳/会社員)

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 音質 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| 音質 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者

かなり使えます!

サウンドカードを追加しようと製品を選んでいたところ、こちらの製品がかなり安かったので購入して使っています。性能としては、もちろんサウンドカードとして使えます。5.1chの出力ができるので、個人的には大満足。(A.F.さん/女性/38歳/自営業)

【デメリットや気になった点】

メーカーがあまり聞かないところなのでアフターサービスはちょっと心配になります。そういう意味では有名どころのカードにしておくべきかもしれません。(A.F.さん/女性/38歳/自営業)

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 音質 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 音質 | ★★★★☆ |

| 使いやすさ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者

安くても、いい音!

サウンドカードといえば1万円前後のイメージでしたが、これは2,000円前後で買えました。ロープロ対応なのでコンパクトPCにも相性がいいと思います。肝心の音ですが、私の耳には特にほかのサウンドカードと遜色ないレベルに聞こえました。(M.M.さん/男性/30歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

今どき珍しく、ドライバがDVDで提供されているので、DVDドライブがないパソコンだと若干面倒。(M.M.さん/男性/30歳/会社員)

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 音質 | ★★★☆☆ |

| 使いやすさ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 3.7点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| 音質 | ★★★☆☆ |

| 使いやすさ | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 3.7点 |

サウンドカードおすすめ|内蔵型

ここでは、内蔵型のサウンドカードをご紹介します。パソコンケースのサイズも踏まえて、正しく装着できるものを手に入れましょう。

高品質サウンドで同時録音や配信にも便利

高品質なステレオ再生に対応したサウンドカード。

マイク入力端子が2つ付いているため、2本のマイクを使って友人と一緒にトーク配信が楽しめます。

シングモードやチャットモードをワンクリックで切り替えられるので、より配信をスムーズに進めることが可能。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| 入力端子 | マイク入力(3.5mm)×2、ライン入力(3.5mm) |

|---|---|

| 出力端子 | ライン出力(3.5mm)×2/光デジタル出力/ヘッドホン出力(3.5mm) |

| 取付方法 | PCI Express |

| 最大出力周波数 | 24bit/192kHz |

| サラウンド対応 | 有 |

| イコライザー機能 | 有(ステレオダイレクト出力モードでは不可) |

| 入力端子 | マイク入力(3.5mm)×2、ライン入力(3.5mm) |

|---|---|

| 出力端子 | ライン出力(3.5mm)×2/光デジタル出力/ヘッドホン出力(3.5mm) |

| 取付方法 | PCI Express |

| 最大出力周波数 | 24bit/192kHz |

| サラウンド対応 | 有 |

| イコライザー機能 | 有(ステレオダイレクト出力モードでは不可) |

内蔵型サウンドカードの最高峰

ゲーミングサウンドブランド「Sound BlasterX」シリーズのフラッグシップとなるPCIe接続モデルです。最大で32bit/384kHzと高品質な出力が可能で、7.1chのサラウンド出力に対応。

ボイスチャット用に声を変えられる「Voice Morph」機能や、FPS向けに足音だけを強調する「Scout Mode」が最新版の2.0となっています。

スマートフォンに「Scout Rader」アプリをインストールしてあると、スマートフォン上に足音の方向と距離が表示されるレーダー機能が使えるなど、サウンドとビジュアル両面からゲームをサポートしてくれます。最高のゲーミング環境をそろえるなら必須といっていいでしょう。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| 入力端子 | ライン入力/マイク入力(3.5mm)/AUX入力 |

|---|---|

| 出力端子 | ヘッドフォン出力(3.5mm)/ライン出力(3.5mm)×3/光デジタル出力×1/ほか |

| 取付方法 | PCI Express |

| 最大出力周波数 | 32bit/384kHzステレオ(ライン出力1/ヘッドフォン出力へのダイレクト出力)、32bit/96kHzステレオ/5.1ch |

| サラウンド対応 | 有 |

| イコライザー機能 | 有 |

| 入力端子 | ライン入力/マイク入力(3.5mm)/AUX入力 |

|---|---|

| 出力端子 | ヘッドフォン出力(3.5mm)/ライン出力(3.5mm)×3/光デジタル出力×1/ほか |

| 取付方法 | PCI Express |

| 最大出力周波数 | 32bit/384kHzステレオ(ライン出力1/ヘッドフォン出力へのダイレクト出力)、32bit/96kHzステレオ/5.1ch |

| サラウンド対応 | 有 |

| イコライザー機能 | 有 |

ゲームのために開発された没入型オーディオ

低音でより詳細な部分まで聞こえる高品質のオーディオアンプを内蔵した没入型のサウンドカード。

独自の技術で歪みや干渉を減らしているので、信号絶縁もしっかりと保証されています。バランスの調節も直感的なインターフェースでかんたんにコントロールが可能。

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格

| 入力端子 | ライン入力/マイク入力(3.5 mm) |

|---|---|

| 出力端子 | アナログ出力(3.5 mm)×3、デジタル出力 |

| 取付方法 | PCI Express |

| 最大出力周波数 | 24bit/192KHz |

| サラウンド対応 | - |

| イコライザー機能 | 有 |

| 入力端子 | ライン入力/マイク入力(3.5 mm) |

|---|---|

| 出力端子 | アナログ出力(3.5 mm)×3、デジタル出力 |

| 取付方法 | PCI Express |

| 最大出力周波数 | 24bit/192KHz |

| サラウンド対応 | - |

| イコライザー機能 | 有 |

7.1ch出力のハイレゾ音質サウンドカード

7.1chの出力と、高い音質が楽しめるサウンドカード。DACもSN比110dBと音ブレが少ないものを採用しています。

平均的なオンボードのオーディオチップと比べて、とてもクリアなサウンドなのもポイントのひとつ。

アンプも交換できるので、自分好みの音にカスタマイズすることも可能です。

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格

| 入力端子 | アナログ入力(3.5mm) |

|---|---|

| 出力端子 | アナログ出力(3.5mm)/デジタル出力 |

| 取付方法 | PCI Express |

| 最大出力周波数 | 24bit/192kHz |

| サラウンド対応 | 有 |

| イコライザー機能 | 有 |

| 入力端子 | アナログ入力(3.5mm) |

|---|---|

| 出力端子 | アナログ出力(3.5mm)/デジタル出力 |

| 取付方法 | PCI Express |

| 最大出力周波数 | 24bit/192kHz |

| サラウンド対応 | 有 |

| イコライザー機能 | 有 |

ゲーミングサウンドカードの入門モデル

PCIe接続のSound Blasterシリーズのエントリーモデルです。実売で3000円台前後(※)と低価格ながら、24bit/192kHzのハイレゾ音源に対応するほか、5.1chのサラウンド(バーチャルサラウンド含む)にも対応します。

Sound Blasterシリーズらしく、ゲームとの相性も抜群。ロープロファイル用のブラケットも用意されており、スリムケースPCにも搭載できます。光デジタル端子がなく、接続はアナログオーディオのみとなりますが、予算が限られている人や、とりあえずゲーミングPCサウンドを体験してみたい人の入門用として最適です。

ゲーミングサウンドカードの入門モデル

PCIe接続のSound Blasterシリーズのエントリーモデルです。5.1chのサラウンド(バーチャルサラウンド含む)にも対応し、ロープロファイル用のブラケットも用意されるなど、初心者にはうれしい機能が搭載されています。ゲームとの相性も抜群です。

予算が限られている人や、とりあえずゲーミングPCサウンドを体験してみたい人の入門用として最適です。

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格

| 入力端子 | ライン入力(3.5mm)×1、マイク入力(3.5mm)×1 |

|---|---|

| 出力端子 | ライン/ヘッドフォン出力(3.5mm)×1、ライン出力(3.5mm)×2 |

| 取付方法 | PCI Express |

| 最大出力周波数 | ライン出力:24bit/192kHz、24bit/96kHz(ステレオ/5.1ch)、ヘッドフォン出力:24bit/96kHz |

| サラウンド対応 | 有 |

| イコライザー機能 | 有 |

| 入力端子 | ライン入力(3.5mm)×1、マイク入力(3.5mm)×1 |

|---|---|

| 出力端子 | ライン/ヘッドフォン出力(3.5mm)×1、ライン出力(3.5mm)×2 |

| 取付方法 | PCI Express |

| 最大出力周波数 | ライン出力:24bit/192kHz、24bit/96kHz(ステレオ/5.1ch)、ヘッドフォン出力:24bit/96kHz |

| サラウンド対応 | 有 |

| イコライザー機能 | 有 |

サウンドカードおすすめ|外付型

ここからは、手軽に使える外付型のサウンドカードを紹介。音質や使いやすさに差が出やすいため、それぞれの特徴をしっかりチェックしていきましょう。

ゲーム機やスマホでも使える外付け入門モデル

USB接続のSound BlasterXシリーズのローエンドモデルです。

出力は24bit/96kHzですが、7.1chまでのバーチャルサラウンド機能やFPS向けの「Scout Mode」、多彩なイコライザー機能やボイスチャット用に声を変えられる「Voice FX」機能(Scout Modeとの併用は不可)などが利用でき、ゲーミングサウンドカードとして高いコストパフォーマンスを誇ります。

USB接続のSound Blasterには「Sound Blaster Play! 3」もありますが、Scout Modeに対応していないため、ゲーム用途であればこちらがおすすめです。

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格

| 入力端子 | ヘッドセット(4極3.5mmミニ) |

|---|---|

| 出力端子 | ヘッドセット(4極3.5mmミニ) |

| 取付方法 | USB |

| 最大出力周波数 | 24bit/96kHz |

| サラウンド対応 | 有 |

| イコライザー機能 | 有 |

| 入力端子 | ヘッドセット(4極3.5mmミニ) |

|---|---|

| 出力端子 | ヘッドセット(4極3.5mmミニ) |

| 取付方法 | USB |

| 最大出力周波数 | 24bit/96kHz |

| サラウンド対応 | 有 |

| イコライザー機能 | 有 |

広がりのある高音から迫力の低音まで

PS4、Nintendo Switch、WindowsやMacなどに対応したゲーミングDACアンプ。高品質なサウンドと便利な機能性を兼ね備え、特にコンソールゲーム機との親和性が高い製品です。

フットステップエンハンサーイコライザーがプリセットされており、FPSゲームでの足音を強調するのに便利。また、GameVoice Mix機能により、ゲーム音とボイスチャットのバランス調整が可能です。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| 入力端子 | 光デジタル入力/ライン入力、マイク入力(3.5mmミニ) |

|---|---|

| 出力端子 | ヘッドセット端子(3.5mmミニ) |

| 取付方法 | USB |

| 最大出力周波数 | 24bit/96kHz |

| サラウンド対応 | - |

| イコライザー機能 | 有 |

| 入力端子 | 光デジタル入力/ライン入力、マイク入力(3.5mmミニ) |

|---|---|

| 出力端子 | ヘッドセット端子(3.5mmミニ) |

| 取付方法 | USB |

| 最大出力周波数 | 24bit/96kHz |

| サラウンド対応 | - |

| イコライザー機能 | 有 |

多機能で多くのデバイスに接続可能

このサウンドカードの1番の魅力は、マイク、ヘッドホン、スピーカー、マウス、キーボードなどの様々なデバイスに接続が可能という点です。また、最大で6台のデバイスをPCやPS4に同時接続することもできるので、非常に利便性が高いです。120cmの長さのケーブルは取り回しにも便利であり、デバイス周りをすっきりさせてくれます。

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格

| 入力端子 | アナログ入力/マイク入力(3.5mm) |

|---|---|

| 出力端子 | アナログ出力(3.5mm)/デジタル出力 |

| 取付方法 | microUSB |

| 最大出力周波数 | - |

| サラウンド対応 | - |

| イコライザー機能 | - |

| 入力端子 | アナログ入力/マイク入力(3.5mm) |

|---|---|

| 出力端子 | アナログ出力(3.5mm)/デジタル出力 |

| 取付方法 | microUSB |

| 最大出力周波数 | - |

| サラウンド対応 | - |

| イコライザー機能 | - |

ポータブルかつインテリジェントなサウンドカード

このサウンドカードはポータブルなタイプでありながら、非常に多くの性能を有しています。ライブやゲーム、など色んな場所で使用できるデバイスになっています。そしてiOSやAndroid、タブレット、コンピューター、イヤホン、スピーカー、マイクなど非常に多くのデバイスと互換性があるのもこの商品ならではの魅力となっています。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| 入力端子 | アナログ入力/マイク入力(3.5mm) |

|---|---|

| 出力端子 | アナログ出力/デジタル出力 |

| 取付方法 | microUSB |

| 最大出力周波数 | - |

| サラウンド対応 | - |

| イコライザー機能 | 有 |

| 入力端子 | アナログ入力/マイク入力(3.5mm) |

|---|---|

| 出力端子 | アナログ出力/デジタル出力 |

| 取付方法 | microUSB |

| 最大出力周波数 | - |

| サラウンド対応 | - |

| イコライザー機能 | 有 |

外付けで使いやすいサウンドカード

このサウンドカードはオーディオに変換することを目的としており、それだけに特化しています。そのため、他の機能は有していないのですが、非常にコンパクトで使いやすいフォルムになっているという特徴があります。ボイスチャットや録音、カラオケなどオーディオ関連の機能はすべてこれだけで実現可能です。外で録音などをする際に便利です。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| 入力端子 | アナログ入力/マイク入力(3.5mm) |

|---|---|

| 出力端子 | アナログ出力 |

| 取付方法 | microUSB |

| 最大出力周波数 | - |

| サラウンド対応 | - |

| イコライザー機能 | - |

| 入力端子 | アナログ入力/マイク入力(3.5mm) |

|---|---|

| 出力端子 | アナログ出力 |

| 取付方法 | microUSB |

| 最大出力周波数 | - |

| サラウンド対応 | - |

| イコライザー機能 | - |

最大24bit/96kHzのハイレゾ再生に対応

パソコンのサウンドを手軽に向上できる、小型で軽量なSound Blaster PLAY! シリーズが進化しました。WindowsパソコンやMacと接続した時に、最大24bit/96kHzのハイレゾ再生に対応することができます。

Creativeが開発した技術により、映画やゲーム、音楽などを、高品質なサウンドで楽しむことができます。

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格

| 入力端子 | ヘッドセット端子(4極アナログ 3.5mm ミニ)、マイク端子(3.5mm ミニ) |

|---|---|

| 出力端子 | ヘッドセット端子(4極アナログ 3.5mm ミニ)、マイク端子( |

| 取付方法 | USB |

| 最大出力周波数 | 最大24bit/96kHz ステレオ |

| サラウンド対応 | 有 |

| イコライザー機能 | - |

| 入力端子 | ヘッドセット端子(4極アナログ 3.5mm ミニ)、マイク端子(3.5mm ミニ) |

|---|---|

| 出力端子 | ヘッドセット端子(4極アナログ 3.5mm ミニ)、マイク端子( |

| 取付方法 | USB |

| 最大出力周波数 | 最大24bit/96kHz ステレオ |

| サラウンド対応 | 有 |

| イコライザー機能 | - |

低音、中音域、クリアな音で映画や音楽をより楽しく

指先のタッチ コントロールなどを使って、4つのカスタム プロファイルなどのモードを瞬時に切り替え。自然に聞こえてくる低音に、正確な中音域、クリアな音で、ゲーム、音楽、映画などをより高品音で楽しめます。

シンプルな黒で、ゲームや映画を楽しく楽しむことができ、モードを瞬時に切り替えられて、便利です。

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格

| 入力端子 | ヘッドセット(3.5 mm端子) |

|---|---|

| 出力端子 | ヘッドセット(3.5 mm端子) |

| 取付方法 | USB |

| 最大出力周波数 | 16bit/48kHz |

| サラウンド対応 | 有 |

| イコライザー機能 | - |

| 入力端子 | ヘッドセット(3.5 mm端子) |

|---|---|

| 出力端子 | ヘッドセット(3.5 mm端子) |

| 取付方法 | USB |

| 最大出力周波数 | 16bit/48kHz |

| サラウンド対応 | 有 |

| イコライザー機能 | - |

「サウンドカード」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 入力端子 | 出力端子 | 取付方法 | 最大出力周波数 | サラウンド対応 | イコライザー機能 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| クリエイティブメディア『Sound Blaster Audigy Rx』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

高品質サウンドで同時録音や配信にも便利 | マイク入力(3.5mm)×2、ライン入力(3.5mm) | ライン出力(3.5mm)×2/光デジタル出力/ヘッドホン出力(3.5mm) | PCI Express | 24bit/192kHz | 有 | 有(ステレオダイレクト出力モードでは不可) |

| クリエイティブメディア『Sound BlasterX AE-5 Plus』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

内蔵型サウンドカードの最高峰 | ライン入力/マイク入力(3.5mm)/AUX入力 | ヘッドフォン出力(3.5mm)/ライン出力(3.5mm)×3/光デジタル出力×1/ほか | PCI Express | 32bit/384kHzステレオ(ライン出力1/ヘッドフォン出力へのダイレクト出力)、32bit/96kHzステレオ/5.1ch | 有 | 有 |

| ASUS(エイスース)『Xonar SE』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格 |

ゲームのために開発された没入型オーディオ | ライン入力/マイク入力(3.5 mm) | アナログ出力(3.5 mm)×3、デジタル出力 | PCI Express | 24bit/192KHz | - | 有 |

| ASUS(エイスース)『Xonar AE』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格 |

7.1ch出力のハイレゾ音質サウンドカード | アナログ入力(3.5mm) | アナログ出力(3.5mm)/デジタル出力 | PCI Express | 24bit/192kHz | 有 | 有 |

| クリエイティブメディア『Sound Blaster Audigy Fx V2』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格 |

ゲーミングサウンドカードの入門モデル | ライン入力(3.5mm)×1、マイク入力(3.5mm)×1 | ライン/ヘッドフォン出力(3.5mm)×1、ライン出力(3.5mm)×2 | PCI Express | ライン出力:24bit/192kHz、24bit/96kHz(ステレオ/5.1ch)、ヘッドフォン出力:24bit/96kHz | 有 | 有 |

| クリエイティブメディア『Sound BlasterX G1(SBX-G1)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格 |

ゲーム機やスマホでも使える外付け入門モデル | ヘッドセット(4極3.5mmミニ) | ヘッドセット(4極3.5mmミニ) | USB | 24bit/96kHz | 有 | 有 |

| クリエイティブメディア『Sound BlasterX G3(SBX-G-3)』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

広がりのある高音から迫力の低音まで | 光デジタル入力/ライン入力、マイク入力(3.5mmミニ) | ヘッドセット端子(3.5mmミニ) | USB | 24bit/96kHz | - | 有 |

| PHOINIKAS『USB サウンドカード』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格 |

多機能で多くのデバイスに接続可能 | アナログ入力/マイク入力(3.5mm) | アナログ出力(3.5mm)/デジタル出力 | microUSB | - | - | - |

| V8『ライブサウンドカード』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

ポータブルかつインテリジェントなサウンドカード | アナログ入力/マイク入力(3.5mm) | アナログ出力/デジタル出力 | microUSB | - | - | 有 |

| UGREEN(ユーグリーン)『外付け サウンドカード』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

外付けで使いやすいサウンドカード | アナログ入力/マイク入力(3.5mm) | アナログ出力 | microUSB | - | - | - |

| クリエイティブ・メディア『Sound Blaster Play! 3』 |

|

※各社通販サイトの 2025年06月23日時点 での税込価格 |

最大24bit/96kHzのハイレゾ再生に対応 | ヘッドセット端子(4極アナログ 3.5mm ミニ)、マイク端子(3.5mm ミニ) | ヘッドセット端子(4極アナログ 3.5mm ミニ)、マイク端子( | USB | 最大24bit/96kHz ステレオ | 有 | - |

| EPOS 『GSX1000 2nd Edition』 |

|

※各社通販サイトの 2025年6月26日時点 での税込価格 |

低音、中音域、クリアな音で映画や音楽をより楽しく | ヘッドセット(3.5 mm端子) | ヘッドセット(3.5 mm端子) | USB | 16bit/48kHz | 有 | - |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする サウンドカードの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場でのサウンドカードの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

エキスパートのアドバイス

クリエイティブメディア社を選べば、まずは安心!

最近ではそのほかのゲーミングブランドからもサウンドカードが販売されていますが、パソコン用サウンドカードは長い間、クリエイティブメディア社の「Sound Blaster(サウンドブラスター)」シリーズが主流でした。歴史的な経緯もあり、Sound Blasterシリーズの独自機能に対応しているゲームタイトルも多く、設定ソフトも主要なゲーム向け設定が用意済みなど、利便性面でも一歩抜きん出ています。

他社の製品もすぐれたものが多くありますが、互換性等の心配をしたくないなら、ゲーム向けとしては同シリーズを選んでおけば安心感が高いといえるでしょう。

サウンドカードで良質な音を楽しもう

サウンドカードの選び方とおすすめ商品をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

音の質を高めたり、音に関する性能や機能を充実させてくれるサウンドカード。スペックや入出力形式などにこだわって選べば、よりハイクオリティの音を楽しめるはずです。この記事を参考に、自分にぴったりのものを探してみてくださいね!

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。