| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 容量 | 素材 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 木本硝子『es Slim01』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

日本酒のために考えられた、国産の手作りグラス | 直径38(最大50)×高さ115mm | 120ml | ソーダガラス |

| HARIO(ハリオ)『丸地炉利(IDM-2ESV)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

高級感のあるデザインと機能性の高さが魅力 | 幅180×奥行130×高さ150mm | 360ml | ガラスボール:耐熱ガラス、フタ・取っ手:真鍮、氷入れパッキン:ポリエチレン、バンド:ステンレス |

| 東洋佐々木ガラス『冷酒セット(G604-M70)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

優雅で涼しげな見た目と徳利の氷ポケットが人気 | 徳利:直径45(最大96)×高さ165mm、猪口:直径66×高さ44mm | 徳利:300ml、猪口:55ml(2個) | ソーダライムガラス |

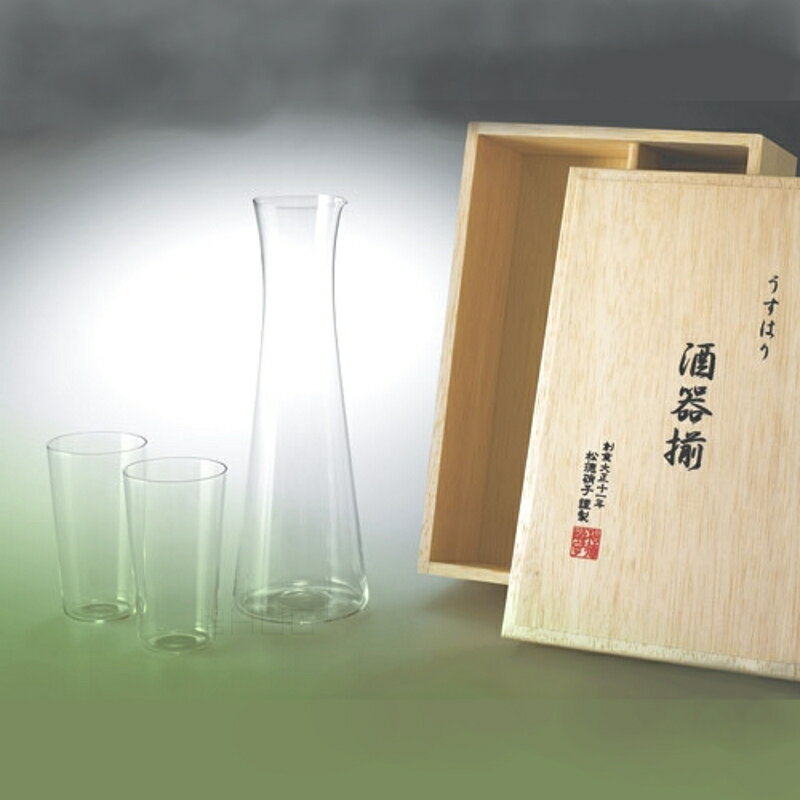

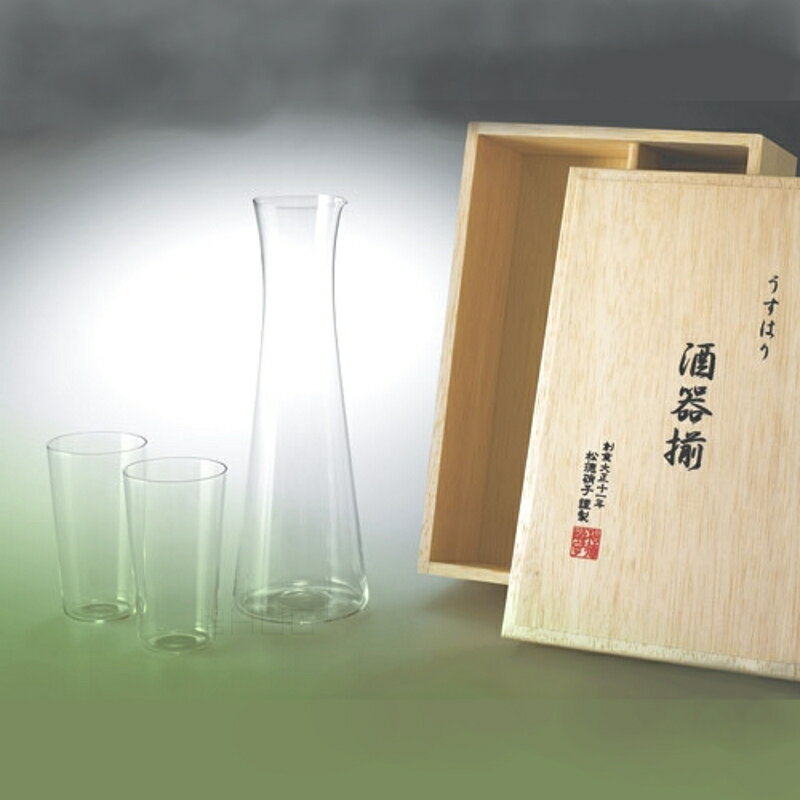

| 松徳硝子『うすはり 酒器揃』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

職人の手により生み出される芸術的な薄造り酒器 | 酒注ぎ:直径40× 高さ190mm、グラス:直径46×高さ80mm | 酒注ぎ:約280ml、グラス:約85ml | ガラス |

| 東洋佐々木ガラス 『氷ポケット付 冷酒カラフェ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

氷を入れたカラフェにスポッと冷酒が入る | 11×11×14.5cm | 220ml | セミレッドクリスタル |

| 東洋佐々木ガラス 『冷酒グラス カラフェット 金箔 日本製』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

氷ポケットに氷を入れて冷酒が楽しめる | 約9.6×16.5cm/口径:約4.5cm | 300 ml | セミレッドクリスタル |

| 北洋硝子『津軽びいどろ ねぶた酒器セット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

おちょことセットのキュートで渋い津軽びいどろ | 片口:直径87(最大95)× 高さ95mm、盃:直径74× 高さ47mm | 片口:250ml、盃:85ml | ガラス |

| 箔一『貫入 酒器セット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

金箔の輝きが美しい世代を問わず愛される逸品 | 片口:直径86(最大96)×高さ90mm、ぐい呑:直径70×高さ50mm | 片口:約220ml、ぐい呑:約90ml | ガラス |

| ヤマ亮横井製陶所『冷酒器ゆらり 黒伊賀風』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

職人の思いが詰まった機能性抜群の冷酒器 | 片口:直径111×奥行89×高さ110mm、盃:直径60×高さ38mm | 片口:170ml、盃:60ml | 陶磁器 |

| カネコ小兵製陶所『シズル冷酒器セット 銀黒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

酒器から零れる冷酒を楽しむ遊び心溢れる器 | 片口:直径80×高さ70mm、猪口:直径56×高さ35mm、受皿:直径155×高さ20mm | 片口:120cc、猪口:30cc | 陶磁器 |

| ceramic japan(セラミックジャパン)『酒器だるま』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月7日時点 での税込価格 |

雪だるまモチーフがキュートなデザイナーズ酒器 | 徳利:直径85×130mm、盃(大):直径58×27mm、盃(小):直径50×32mm | 270ml | 白磁 |

| 能作『片口-小・盃-喜器(きき)2セット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

錫の酒器でキューっと冷えたお酒を楽しむ | 片口:直径73(最大133)× 高さ54mm、盃:直径61× 高さ35mm | 片口:約150ml、盃:約40ml | 錫(すず) |

| 大館工芸社『酒器セット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

滑らかな手触りと秋田杉の香りが魅力の木製酒器 | 徳利:幅60×奥行60×高さ105mm、ぐい呑:直径43× 高さ52mm | 徳利:150ml、ぐい呑:35ml | 木製 |

冷酒器の特徴 氷が解けても日本酒が薄まらない!

夏場は冷酒を飲みたくても、すぐにぬるくなってしまうことも。冷酒器は冷たい日本酒などできるだけそのままの温度を保てるように工夫されています。

たとえば、お酒を入れる箇所と氷を入れる箇所が別々になっている製品があります。氷が解けることで、日本酒が薄まることを防ぎ、本来の味をそのまま楽しむことができます。

また温度を保つための冷酒器の素材はさまざまです。銅製で冷えにくい日本酒タンブラーのようなタイプや和の雰囲気のものから、涼しげなガラス製、ユニークなデザインまであるので見た目で楽しむこともできます。

冷酒器の選び方

日本酒学講師の入江亮子さんに、冷酒器を選ぶときのポイントを教えてもらいました。ポイントは以下の5つです。

【1】容量は小ぶりなサイズを選ぶ

【2】飲み口が広いお猪口なら香りも楽しめる

【3】お猪口やぐい呑だけでも十分楽しめる!

【4】酒器の素材で選ぶ

【5】氷ポケット付きカラフェなら長く冷酒が楽しめる

上記のポイントを押さえることで、あなたに合った商品を見つけることができます。ぜひ参考にしてみてください。

【1】容量は小ぶりなサイズを選ぶ

冷酒を飲むときは、なるべく小ぶりのお猪口を選びましょう。せっかくキンキンに冷やした日本酒も時間がたつとぬるくなって味わいが損なわれてしまいます。ぐいっと飲んでも飲み疲れしないようなサイズ感を選べば、おいしい冷酒を悪酔いせずに長く楽しむことができますよ。

【2】飲み口が広いお猪口なら香りも楽しめる

スムーズな飲み口をダイレクトに感じたいなら、縁(ふち)がうすく、飲み口が広めのお猪口がおすすめです。

飲み口が狭いお猪口は、喉をあげて飲むと口内の奥に流れやすいため、喉越しを楽しみたい場合や、味わいがシンプルなお酒に向きます。

【3】お猪口やぐい呑だけでも十分楽しめる!

日本酒を飲むときに想像するのは、お猪口と徳利のセットではないでしょうか?今は日本酒のサイズもさまざまで、一升瓶だけではなく750ミリの小ぶりなサイズや500ミリサイズなども販売されています。

冷蔵庫に収まるサイズなので、徳利にわざわざ移さずにそのままお猪口に注いで飲むスタイルも普通です。わざわざセットで購入しなくてもお猪口だけでもお気に入りのものを用意するだけで気分も盛り上がります。

【4】酒器の素材で選ぶ

見た目だけでなく、素材によっても口当たりが変わってきます。自分好みの味わいになる素材を選びましょう。

ガラスの酒器

ガラスの透明で氷のような様相は、見ているだけで涼しく感じるもの。日本に古くからある切子(きりこ)というカットグラス工法で作られたものは、光に反射してうつくしいので目でみても楽しめる。

最近では温度変化に強く割れにくいものや、「うすはり」といって非常にうすく繊細な商品も作られています。結露しにくい構造になっている「ダブルウォール」のグラスもヒットしていますね。

陶器の酒器

陶器の酒器はガラス製の酒器よりも口当たりがまろやかになります。陶器の酒器の飲み口は端が丸みを帯びているものが多いので、飲み心地もいいでしょう。また、熱燗を飲む方は耐熱性のある陶器の酒器を購入するとどちらでも使えるので便利ですよ。

金属製・錫(すず)の酒器

錫製の酒器は、保冷性があるため冷たい状態を保ってくれます。お値段はガラス製や陶器製と比べるとはりますが、見た目も高級感があるので、高級な日本酒を飲む方や雰囲気を大切にしている方におすすめの素材です。

【5】氷ポケット付きカラフェなら長く冷酒が楽しめる

せっかく冷蔵庫で冷やした冷酒も暖房の部屋で飲んでいたら、ぬるくなってきてしまいます。そんな時に便利なのが、氷ポケットが付いているカラフェ。

使い方は、氷がとけてしまったら、新しい氷を追加するだけです。見た目にもおしゃれですし、冷え冷えの冷酒をしばらくの間楽しむことができます。お正月やパーティーの時に机に置いてあるだけで映えます!

ガラス製の冷酒器おすすめ

日本酒学講師の入江亮子さんと編集部が選んだおすすめの冷酒器をご紹介します。形だけでなく素材にも注目して、お気に入りの商品を見つけてみてください。まずはガラス製からみていきましょう。

日本酒のために考えられた、国産の手作りグラス

口元の繊細な返しが秀逸なグラス。持ちやすさがバツグンです。2000円台からとお手ごろですが、すべて国産で手作り。見た目の印象以上に丈夫なので飲食店でも使われており、海外でも知られた商品のようです。同じシリーズの形状が違うものを買って、飲み比べてみるのも楽しいですよ。

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格

| サイズ | 直径38(最大50)×高さ115mm |

|---|---|

| 容量 | 120ml |

| 素材 | ソーダガラス |

| サイズ | 直径38(最大50)×高さ115mm |

|---|---|

| 容量 | 120ml |

| 素材 | ソーダガラス |

高級感のあるデザインと機能性の高さが魅力

洗練された優雅なデザインと高級感のある持ち手部分が魅力の酒器です。氷入れが別に設けられているので、最後の一滴まで飲み頃の温度を保てるのも嬉しいポイント。

ハリオならではの耐熱ガラスで作られているので、冷酒はもちろん熱燗も楽しめます。さらに耐熱ガラス部分は食洗機の使用も可能という扱いやすさも人気です。

地炉利にはたっぷり二合分の冷酒が入るので、ご夫婦やお友達と晩酌を一緒に楽しむのにもおすすめです。

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格

| サイズ | 幅180×奥行130×高さ150mm |

|---|---|

| 容量 | 360ml |

| 素材 | ガラスボール:耐熱ガラス、フタ・取っ手:真鍮、氷入れパッキン:ポリエチレン、バンド:ステンレス |

| サイズ | 幅180×奥行130×高さ150mm |

|---|---|

| 容量 | 360ml |

| 素材 | ガラスボール:耐熱ガラス、フタ・取っ手:真鍮、氷入れパッキン:ポリエチレン、バンド:ステンレス |

優雅で涼しげな見た目と徳利の氷ポケットが人気

約300ml入る少し大きめな徳利とお猪口2つがセットになっている大人気商品です。徳利には氷ポケットがついているので、お酒が薄まることなく飲み頃の状態を長くキープできます。ハンドメイドならではの優雅な曲線美や手馴染みの良さも魅力。

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格

| サイズ | 徳利:直径45(最大96)×高さ165mm、猪口:直径66×高さ44mm |

|---|---|

| 容量 | 徳利:300ml、猪口:55ml(2個) |

| 素材 | ソーダライムガラス |

| サイズ | 徳利:直径45(最大96)×高さ165mm、猪口:直径66×高さ44mm |

|---|---|

| 容量 | 徳利:300ml、猪口:55ml(2個) |

| 素材 | ソーダライムガラス |

職人の手により生み出される芸術的な薄造り酒器

うすはりシリーズの酒注ぎ(カラフェ)とグラス2つをセットにした人気商品です。1点1点職人の手により丁寧に作られた繊細な薄造りのグラスは、口当たりがよく、日本酒の味わいや香りをぐっと引き立たせます。

曲線美が美しい酒注ぎは日本酒にはもちろん、洋酒との相性も◎。普段の晩酌タイムに、お祝いの席になどさまざまなシーンに映える万能な酒器です。

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格

| サイズ | 酒注ぎ:直径40× 高さ190mm、グラス:直径46×高さ80mm |

|---|---|

| 容量 | 酒注ぎ:約280ml、グラス:約85ml |

| 素材 | ガラス |

| サイズ | 酒注ぎ:直径40× 高さ190mm、グラス:直径46×高さ80mm |

|---|---|

| 容量 | 酒注ぎ:約280ml、グラス:約85ml |

| 素材 | ガラス |

氷を入れたカラフェにスポッと冷酒が入る

見た目が美しいカラフェと酒器が一体化したセットです。薄いブルーのガラスにはハンドメイドのセミレッドクリスタルを用いています。カラフェの上から蓋を外して氷を入れるタイプなので、氷が入れやすく、長く冷酒が冷えた状態で楽しめます。

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格

| サイズ | 11×11×14.5cm |

|---|---|

| 容量 | 220ml |

| 素材 | セミレッドクリスタル |

| サイズ | 11×11×14.5cm |

|---|---|

| 容量 | 220ml |

| 素材 | セミレッドクリスタル |

氷ポケットに氷を入れて冷酒が楽しめる

お酒を薄めずに冷えた状態を楽しめるように作られた酒器セットです。ハンドメイドならではの美しい曲線や趣のあるデザインは、見ている人の心を和ませてくれるでしょう。お酒好きの方へのプレゼントとしても喜ばれること間違いなしです。

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格

| サイズ | 約9.6×16.5cm/口径:約4.5cm |

|---|---|

| 容量 | 300 ml |

| 素材 | セミレッドクリスタル |

| サイズ | 約9.6×16.5cm/口径:約4.5cm |

|---|---|

| 容量 | 300 ml |

| 素材 | セミレッドクリスタル |

おちょことセットのキュートで渋い津軽びいどろ

青森の伝統工芸品に指定されている「津軽びいどろ」。底にはねぶた祭りのようなカラフルな色合いがほどこされ、ハンドメイドならではの、ふたつと同じものがないよさにあふれています。化粧箱入りなのでギフトにもぴったりですね。カラフルな色どりでお酒を楽しみたいとお考えの方におすすめです。

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格

| サイズ | 片口:直径87(最大95)× 高さ95mm、盃:直径74× 高さ47mm |

|---|---|

| 容量 | 片口:250ml、盃:85ml |

| 素材 | ガラス |

| サイズ | 片口:直径87(最大95)× 高さ95mm、盃:直径74× 高さ47mm |

|---|---|

| 容量 | 片口:250ml、盃:85ml |

| 素材 | ガラス |

金箔の輝きが美しい世代を問わず愛される逸品

シンプルながら高級感溢れる逸品に仕上げたのが箔一の貫入酒器セットです。片口とぐい呑2つのセットで、和洋どんなシーンにも合わせやすいのが魅力です。特殊技法により付けられた金箔が割れたような特徴的な文様は1点1点デザインが異なるのもポイント。結婚のお祝いや長寿のお祝いなどに贈っても喜ばれること間違いなしです。

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格

| サイズ | 片口:直径86(最大96)×高さ90mm、ぐい呑:直径70×高さ50mm |

|---|---|

| 容量 | 片口:約220ml、ぐい呑:約90ml |

| 素材 | ガラス |

| サイズ | 片口:直径86(最大96)×高さ90mm、ぐい呑:直径70×高さ50mm |

|---|---|

| 容量 | 片口:約220ml、ぐい呑:約90ml |

| 素材 | ガラス |

陶器製の冷酒器おすすめ

職人の思いが詰まった機能性抜群の冷酒器

日本酒を呑む時間をゆったりとした気分で過ごして欲しいという職人の思いが込められたこだわりの逸品です。片口の上には氷を載せる受け皿が付属しており、飲み頃の状態を常にキープ。お酒を注ぐ際は受け皿も一緒にスライドするので、最後の一滴まで氷がこぼれる心配はありません。

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格

| サイズ | 片口:直径111×奥行89×高さ110mm、盃:直径60×高さ38mm |

|---|---|

| 容量 | 片口:170ml、盃:60ml |

| 素材 | 陶磁器 |

| サイズ | 片口:直径111×奥行89×高さ110mm、盃:直径60×高さ38mm |

|---|---|

| 容量 | 片口:170ml、盃:60ml |

| 素材 | 陶磁器 |

酒器から零れる冷酒を楽しむ遊び心溢れる器

日本酒独特の飲み方、もっきり(升の中にグラスをおいて日本酒を溢すようになみなみと注ぐ飲み方)が自宅でも楽しめると人気を集めています。落ち着いたカラーでお手入れもしやすいので、日本酒好きの男性への贈り物などに選んでみてはいかがでしょうか。

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格

| サイズ | 片口:直径80×高さ70mm、猪口:直径56×高さ35mm、受皿:直径155×高さ20mm |

|---|---|

| 容量 | 片口:120cc、猪口:30cc |

| 素材 | 陶磁器 |

| サイズ | 片口:直径80×高さ70mm、猪口:直径56×高さ35mm、受皿:直径155×高さ20mm |

|---|---|

| 容量 | 片口:120cc、猪口:30cc |

| 素材 | 陶磁器 |

雪だるまモチーフがキュートなデザイナーズ酒器

酒器だるまは、徳利と大きさの異なる2種類の盃を組み合わせると雪だるまのデザインになる人気の商品です。

透き通るような透明感のある手馴染みのよい白磁の徳利は、冷酒を楽しむのはもちろん熱燗にも最適。湯煎や電子レンジでも使用できるなど汎用性が高いのもポイントです。

※各社通販サイトの 2024年10月7日時点 での税込価格

| サイズ | 徳利:直径85×130mm、盃(大):直径58×27mm、盃(小):直径50×32mm |

|---|---|

| 容量 | 270ml |

| 素材 | 白磁 |

| サイズ | 徳利:直径85×130mm、盃(大):直径58×27mm、盃(小):直径50×32mm |

|---|---|

| 容量 | 270ml |

| 素材 | 白磁 |

錫(すず)製の冷酒器おすすめ

錫の酒器でキューっと冷えたお酒を楽しむ

自在に曲がるKAGOシリーズなど、すばらしいデザインと機能美で錫の可能性を広げたメーカーとして知られている能作。酒器も使い勝手がよくうつくしいフォルムのものを作っています。錫の特徴は、熱伝導率のよさが第一にあげられます。

お手入れは、中性洗剤で洗ってOKですが、食洗機は変形のもとになったりしますので避けてください。また飲みっぱなしで放置しておくと変色の原因になるので注意しましょう。

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格

| サイズ | 片口:直径73(最大133)× 高さ54mm、盃:直径61× 高さ35mm |

|---|---|

| 容量 | 片口:約150ml、盃:約40ml |

| 素材 | 錫(すず) |

| サイズ | 片口:直径73(最大133)× 高さ54mm、盃:直径61× 高さ35mm |

|---|---|

| 容量 | 片口:約150ml、盃:約40ml |

| 素材 | 錫(すず) |

木製の冷酒器おすすめ

滑らかな手触りと秋田杉の香りが魅力の木製酒器

秋田の伝統工芸品、曲げわっぱの製造を手掛ける大館工芸社。木製ならではの温かみのある滑らかな手触りと、口を付けた瞬間に鼻に抜ける木の香りが魅力。

熱伝導率が低く、保温効果が高いという木の特徴をうまく活かした酒器で、お酒を注いだ時の温度が長時間続くのもポイントです。ウレタン仕上げでお手入れもしやすいので、冷酒を毎日楽しみたいという方に特におすすめです。

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格

| サイズ | 徳利:幅60×奥行60×高さ105mm、ぐい呑:直径43× 高さ52mm |

|---|---|

| 容量 | 徳利:150ml、ぐい呑:35ml |

| 素材 | 木製 |

| サイズ | 徳利:幅60×奥行60×高さ105mm、ぐい呑:直径43× 高さ52mm |

|---|---|

| 容量 | 徳利:150ml、ぐい呑:35ml |

| 素材 | 木製 |

「酒器」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 容量 | 素材 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 木本硝子『es Slim01』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

日本酒のために考えられた、国産の手作りグラス | 直径38(最大50)×高さ115mm | 120ml | ソーダガラス |

| HARIO(ハリオ)『丸地炉利(IDM-2ESV)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

高級感のあるデザインと機能性の高さが魅力 | 幅180×奥行130×高さ150mm | 360ml | ガラスボール:耐熱ガラス、フタ・取っ手:真鍮、氷入れパッキン:ポリエチレン、バンド:ステンレス |

| 東洋佐々木ガラス『冷酒セット(G604-M70)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

優雅で涼しげな見た目と徳利の氷ポケットが人気 | 徳利:直径45(最大96)×高さ165mm、猪口:直径66×高さ44mm | 徳利:300ml、猪口:55ml(2個) | ソーダライムガラス |

| 松徳硝子『うすはり 酒器揃』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

職人の手により生み出される芸術的な薄造り酒器 | 酒注ぎ:直径40× 高さ190mm、グラス:直径46×高さ80mm | 酒注ぎ:約280ml、グラス:約85ml | ガラス |

| 東洋佐々木ガラス 『氷ポケット付 冷酒カラフェ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

氷を入れたカラフェにスポッと冷酒が入る | 11×11×14.5cm | 220ml | セミレッドクリスタル |

| 東洋佐々木ガラス 『冷酒グラス カラフェット 金箔 日本製』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

氷ポケットに氷を入れて冷酒が楽しめる | 約9.6×16.5cm/口径:約4.5cm | 300 ml | セミレッドクリスタル |

| 北洋硝子『津軽びいどろ ねぶた酒器セット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

おちょことセットのキュートで渋い津軽びいどろ | 片口:直径87(最大95)× 高さ95mm、盃:直径74× 高さ47mm | 片口:250ml、盃:85ml | ガラス |

| 箔一『貫入 酒器セット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

金箔の輝きが美しい世代を問わず愛される逸品 | 片口:直径86(最大96)×高さ90mm、ぐい呑:直径70×高さ50mm | 片口:約220ml、ぐい呑:約90ml | ガラス |

| ヤマ亮横井製陶所『冷酒器ゆらり 黒伊賀風』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

職人の思いが詰まった機能性抜群の冷酒器 | 片口:直径111×奥行89×高さ110mm、盃:直径60×高さ38mm | 片口:170ml、盃:60ml | 陶磁器 |

| カネコ小兵製陶所『シズル冷酒器セット 銀黒』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

酒器から零れる冷酒を楽しむ遊び心溢れる器 | 片口:直径80×高さ70mm、猪口:直径56×高さ35mm、受皿:直径155×高さ20mm | 片口:120cc、猪口:30cc | 陶磁器 |

| ceramic japan(セラミックジャパン)『酒器だるま』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月7日時点 での税込価格 |

雪だるまモチーフがキュートなデザイナーズ酒器 | 徳利:直径85×130mm、盃(大):直径58×27mm、盃(小):直径50×32mm | 270ml | 白磁 |

| 能作『片口-小・盃-喜器(きき)2セット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

錫の酒器でキューっと冷えたお酒を楽しむ | 片口:直径73(最大133)× 高さ54mm、盃:直径61× 高さ35mm | 片口:約150ml、盃:約40ml | 錫(すず) |

| 大館工芸社『酒器セット』 |

|

※各社通販サイトの 2024年10月05日時点 での税込価格 |

滑らかな手触りと秋田杉の香りが魅力の木製酒器 | 徳利:幅60×奥行60×高さ105mm、ぐい呑:直径43× 高さ52mm | 徳利:150ml、ぐい呑:35ml | 木製 |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 酒器の売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での酒器の売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

冷酒器はどこに売っている?

お安く手に入れたのであれば、ダイソーやキャンドゥ、セリアなどの100均でも冷酒器は売っています。ただし、冷酒器というよりも、ガラス製を主とするおちょこになります。温度を保つための冷酒器ではありません。

ちゃんとした冷酒器を購入したいのであれば、やはりデパートの食器、陶器売り場や、酒器の専門店で探してみるのがよいでしょう。

徳利をお探しの方はこちらもチェック

酒器のお手入れの仕方 日本酒学講師からのアドバイス

お気に入りをみつけて次シーズンまで大切に保管を!

おざなりになりがちなのが、使用後の洗浄や保管です。酔っていい気分になってしまうとそのまま放置しがちですが、それがカビや変質のもとになってしまいます。1分もかかりませんから、洗浄だけはしてください。口紅など油脂がついていなければ、洗剤を使用しなくても水や湯だけで大丈夫です。

陶器は水分がしみこんでいるので、すぐにしまわず1日乾かしてからしまってください。使用前は、水に10分程度つけてから使用するようにしましょう。

「明日お客様がみえる」という必要に迫られていなければ、好みの酒器に出会えるまで待ってみるのもよいですね。ふと旅の途中で立ち寄ったお店でお気に入りに出会えることもあるでしょう。

冷酒器でおしゃれにお酒を楽しもう

冷酒を飲む際に欠かせない冷酒器を選ぶポイントとおすすめ商品を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

冷酒器にこだわると、ひんやりしたお酒を長く楽しめるだけでなく、器の見た目でも楽しめます。この記事を参考にして、自分に合った冷酒器を見つけてくださいね。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。