| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | カラー | 柄 | 素材 | サイズ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

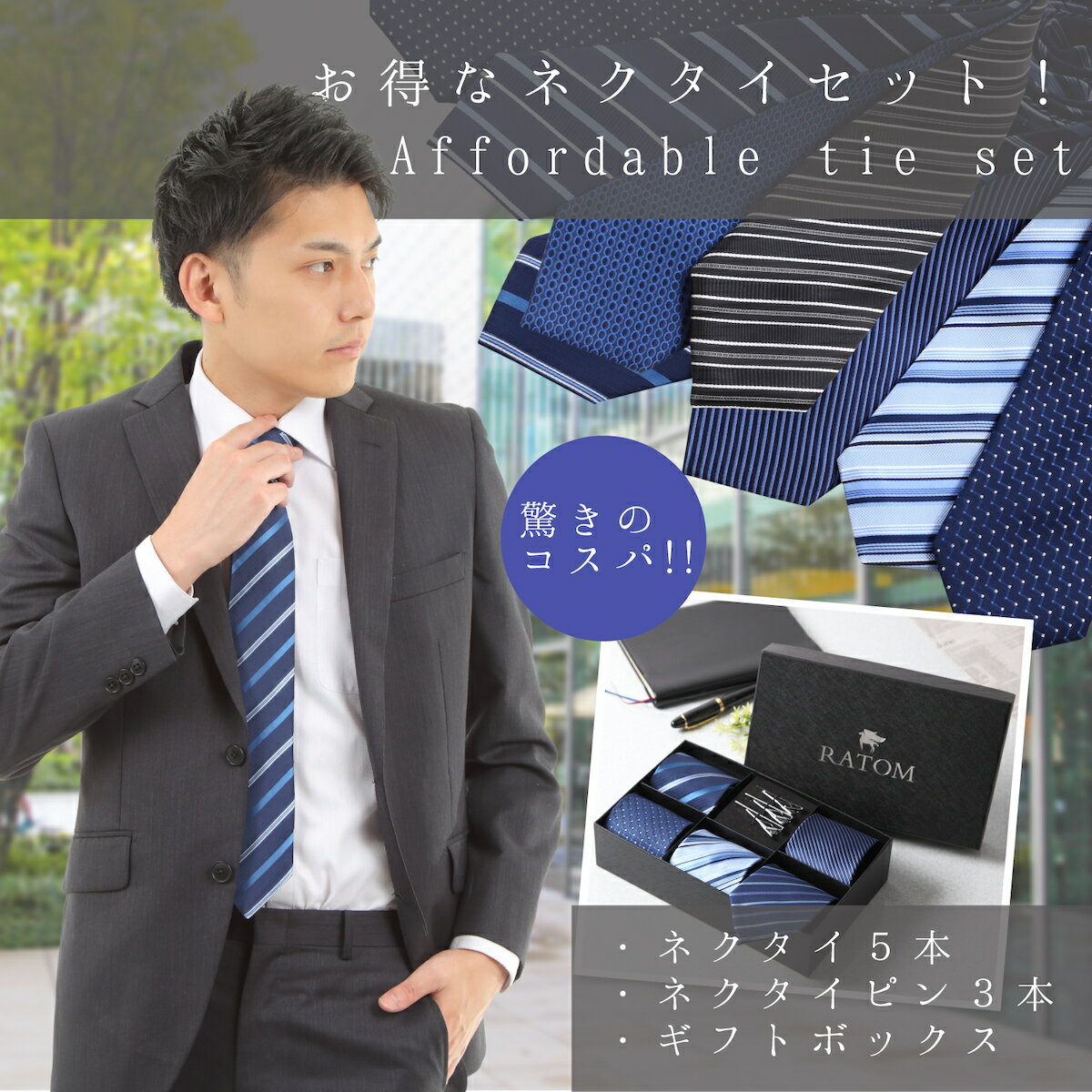

| RATOM(ラトム)『ネクタイ5本、ネクタイピン3本 セット(RATOM-060)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |

何社も回る会社訪問に、お得なネクタイ5本セット | アソート系 | ストライプ、ドット、無地 | ポリエステル100% | (ネクタイ)全長:約142.0cm、大剣幅:約8.0cm(ネクタイピン)全長:約6.0cm、幅:約0.5cm |

| DRESSCODE101(ドレスコード101)『ワンタッチネクタイ 』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |

夏場の就活でも大活躍!瞬間装着ネクタイ | イエロー、他 | ストライプ、他 | ポリエステル100% | 全長:46.0cm、幅8.0cm |

| GREEN GRASS 『ネクタイ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |

爽やかな印象を与える水色のネクタイ | 水色、黒、グレー、ホワイト | ストライプ、ドット、無地 | ポリエステル | 全長:約145cm、剣先幅:約8cm |

| FANGXI『ワンタッチ ネクタイ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |

就活生には最適!慣れないネクタイ結びもワンタッチ | ブルー | 小粒ドット(1200針の紋織り) | ポリエステル | 全長(ディンプル部分から):約48.0cm、 大剣幅:約8.0cm |

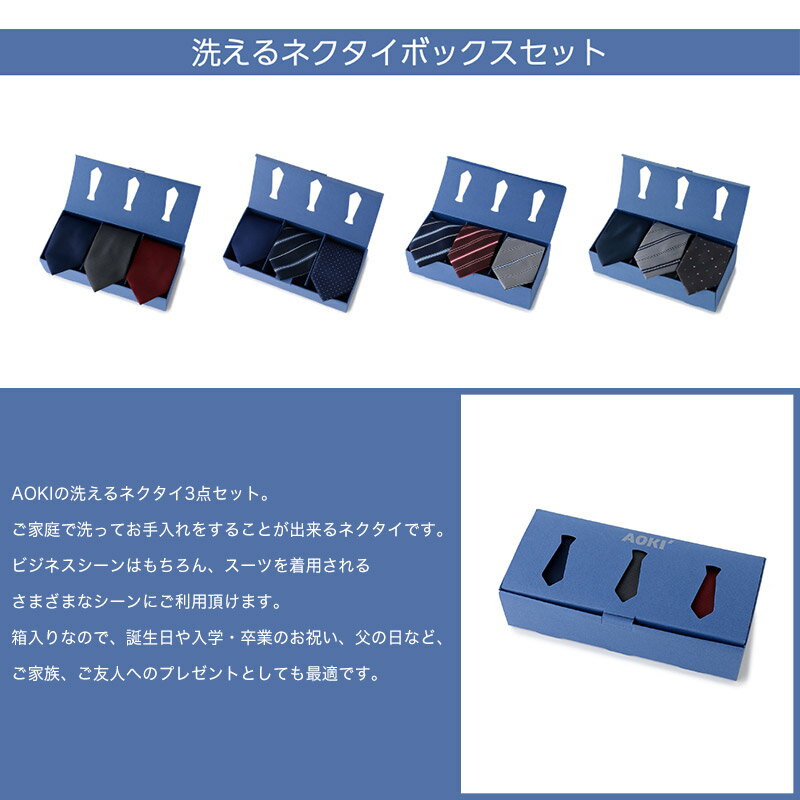

| AOKI(アオキ)『ネクタイ 絶対お得な洗えるネクタイ3点セット(ASET18A900)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |

洗って清潔に使える3本セット | グレー、ワイン、ネイビー | ストライプ、ドット、無地 | ポリエステル | 全長:144cm、大剣幅:8cm |

| ポールスミス『ネクタイ (PS42)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |

裏地まで凝っているネクタイ | ネイビー×ブルー | ドット | シルク | 大剣幅:約8.0cm |

| 東京シャツ『BRICKHOUSE 西陣織ネクタイ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |

西陣織の上質なネクタイ | ボルドー | - | 絹100% | 幅8.0×全長145cm |

| FAIRFAX(フェアファックス)『ヘリンボーン地メランジソリッドタイ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月28日時点 での税込価格 |

落ち着いた印象のネクタイです | チャコールグレー | ヘリンボーン | シルク100% | 全長:約145cm、大剣幅:約8.0cm |

| AQUASCUTUM『ネクタイ 』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |

オーソドックスなカラーで合わせやすい | ネイビー、ブルー、レッド | チェック、ペイズリー | シルク | 全長:144cm、大剣幅:8cm |

就活用ネクタイの色や柄は?

まずは、就活で使うネクタイの色や柄はどのようなものを選べばいいのかをチェックしていきましょう。

就活用スーツに適したネクタイの色

ネクタイによって、就活の面接などで相手に与える印象が変化するため、適した色を選びましょう。

「青・紺系」は誠実・清潔な印象に

青やダークネイビーなどの紺色系は、ネクタイでもオーソドックスなカラーです。知的・勤勉・誠実・冷静などの印象が演出できるのが特徴。

就活だけでなく、ビジネスシーンに適したネクタイの色味として、さまざまな世代の人が利用しています。

定番カラーなので、はじめて就活用のネクタイを買うときにぴったりでしょう。

「水色」は明るくて若々しいイメージ

水色は、基本的には青系と似たような印象を与えるカラーですが、明るめの色合いなので、清潔感や若々しさも出せるでしょう。

また、とくに夏に取り入れると、季節感が増してさわやかなイメージが演出できます。逆に冬場は季節はずれになってしまうため、避けるほうがいいでしょう。

就活用ネクタイの、ベース・柄のどちらにも適した色です。

「グレー」は知的で落ち着いた雰囲気に

グレーは、落ち着いたおだやかな印象を与えられるカラーで、警戒心を和らげられるのが特徴です。また、知的で都会的なイメージもあります。

とくに、保守的な企業や、公務員などの堅い業界での面接シーンに適しているでしょう。ただし、グレーは印象が薄くなりやすい色味のため、企業カラーも調べたうえで選んでください。

「赤・エンジ系」はポジティブなイメージ

赤系のカラーは、心理学的には、やる気を起こさせる色とされています。最終面接など、とくに重要な面接で勝負をしたいときには、赤系のネクタイを身に着けて情熱的に見せるのもいいでしょう。

ただし、一般的な赤だと、リクルートシーンではやや派手な色になってしまうため、より落ち着いたエンジのほうが好ましいです。

「橙・黄色」は活発で社交的な印象に

黄色は、心を弾ませるような楽しい気分になる色合いです。明るい気持ちになることによって相手に親近感が与えられるので、「コミュニケーションカラー」とされています。

また、橙(オレンジ)は、ポジティブな印象が強いカラーです。どちらの色も、就活の面接で明るさをアピールし、元気に見せたいときにはぴったりでしょう。

就活用スーツ適したネクタイの柄

ネクタイには、無地やストライプ・ドットなど、たくさんの柄があるため、用途に適したものを探しましょう。

就活用ネクタイの定番「レジメンタルストライプ」

レジメンタルストライプは、イギリスの連隊旗で生まれた柄です。右上に向かって上がっている、斜めのストライプ柄が特徴。

目を引きやすい柄で印象が強く残りやすいため、ネクタイの定番柄としてポピュラーです。また、反対に左に向かって上がっている柄は、「米国式ストライプ」と呼ばれています。

ビジネスシーンでは、太い線とほそい線を組み合わせたレジメンタル柄が合わせやすいです。

合わせやすい「無地」

無地のネクタイは、もっともシンプルなタイプです。「ソリッド」とも呼ばれていて、織り柄によって異なった表情になるのが特徴。

レジメンタル同様、就活シーンの定番柄になっています。とくにネイビー・ブラウン・ワインレッドの無地ネクタイなら、どんなスーツとの相性がよくて重宝するでしょう。

ただし、剣先が細くデザインされたナロータイは、ファッション性が強くて就活には適さないため注意してください。

親しみを感じさせる「チェック」

チェックは、元気で活動的に見えるのが特徴で、明るい印象を与えたいときにはぴったりの柄です。

明るさをアピールしたい面接では、元気に見せられるイエローカラーとチェック柄の組み合わせが適しているでしょう。また、青・紺のネクタイにチェック柄が入っていれば、フレッシュさが強調できます。

チェック柄が太いものはカジュアルになってしまうため、こまかいチェックを選んでください。

真面目な印象を与える「ドット・水玉」

真面目で落ち着いたイメージのドット(水玉)模様は、どんなスーツスタイルにも合いやすく、おしゃれな柄として人気です。ドットが小粒なものほど、上品な印象になります。

ヨーロッパでは、クラシック・格式高い・エレガントなどのイメージがあり、外資系企業の面接でも活用できるでしょう。ただし、ドットが大きすぎるものは、おおざっぱなイメージで就活シーンには不向きです。

誠実なイメージの「小紋柄・クレスト」

小紋柄は、小さな紋様が散りばめられた、連続性のある柄です。和服柄のため江戸小紋などの伝統柄があり、控えめな配色にデザインされていることが多いのが特徴。柄が小さいものほどクラシックで誠実な雰囲気になります。

またクレストは、ライオン・馬・月などをモチーフにした紋章が配置された、トラッドな柄です。クレストとレジメンタルストライプを組み合わせた柄は、「ロイヤルクレスト」と呼ばれています。

就活用ネクタイの色柄、これは避けて!

就活用ネクタイには、避けたほうがいい色や柄もあります。

まず、慶事や弔事の際にする「白」や「黒」といったフォーマルなネクタイをビジネスの場に使うのはNGです。また、ゴールドなどの派手なネクタイや、キャラクターや大柄のネクタイも就職活動にはカジュアルな印象となってしまうので控えたほうがよいでしょう。

また、大きな柄は基本的にカジュアルな印象を与えてしまうので、就活の場面には不向きです。キャラクターが描かれたネクタイや、一目でブランドがわかるネクタイも就活では控えた方がよいでしょう。

ユーザーが選んだイチオシ5選

ここからは、就活用のネクタイを愛用しているユーザーがイチオシする商品を紹介。5点満点で「コスパ」「お手入れのしやすさ」「デザイン」を評価してもらいました。イチオシのポイント、おすすめする理由や口コミもぜひ参考にしてください!

その他にもおすすめしたい商品があるよという方は、ぜひ記事の下部にある投稿フォームからご紹介をお願いします。

愛用者

甥っ子へのプレゼントに購入しました

甥っ子へのプレゼントとして購入しました。このネクタイがというわけではありませんが、無事希望の会社に就職が決まったようです。シルクの質感や光沢感がよく、プレゼント用の箱も高級感がってうれしかったです。もらう方も渡す方も気持ちが良いネクタイですね。(N.M.さん/女性/37歳/主婦)

【デメリットや気になった点】

手作りならではありますが、小剣部分に若干のほつれがありました。糸を切ってしまえば問題ありませんでしたが、プレゼント渡す前に検品してよかったです。(N.M.さん/女性/37歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| お手入れのしやすさ | ★★★★★ |

| デザイン | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| お手入れのしやすさ | ★★★★★ |

| デザイン | ★★★★★ |

| 総合評価 | 5.0点 |

愛用者

スーツにおしゃれな個性を!

面接時にこのネクタイをつけてきた新人を採用しました。可愛らしいドット柄で、さりげないこなれ感とおしゃれな見た目で好印象でした。採用したのはネクタイのデザインだけではないですが、スーツに個性を取り入れるのは良いかなと思いました。(Y.B.さん/女性/41歳/自営業)

【デメリットや気になった点】

光沢があるので色選びを間違えてしまうと面接にそぐわない印象になるかも。落ち着いた色味がリクルート向け。(Y.B.さん/女性/41歳/自営業)

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| お手入れのしやすさ | ★★★★☆ |

| デザイン | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| お手入れのしやすさ | ★★★★☆ |

| デザイン | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.7点 |

愛用者

時短になります

仕事でネクタイを使うことが多い主人にプレゼントしました。朝から時間をかけて結んでいたので、結ぶ時間がなくなって、朝から楽になったようです。色や柄もいくつかあるので、気分に合わせて選んでいます。気に入っているようでよかったです。(M.F.さん/女性/45歳/主婦)

【デメリットや気になった点】

チャックが扱い次第ではすぐ壊れるようです。いつもカバンの中に普通のネクタイを予備として入れています。(M.F.さん/女性/45歳/主婦)

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| お手入れのしやすさ | ★★★★☆ |

| デザイン | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.3点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| お手入れのしやすさ | ★★★★☆ |

| デザイン | ★★★★★ |

| 総合評価 | 4.3点 |

愛用者

4種類あり、一週間回せます

4種類あるので一週間、この4本で回すことができています。厚手でしっかりした作りなので、今のところほつれたりせずに使っています。カバンに入れても、変形することもなく、しわになりにくいようで長く使えそうです。(R.F.さん/男性/39歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

画像で見るより色が暗かったように思います。ちょっと地味かなと感じるので、こだわりがなければ使えます。(R.F.さん/男性/39歳/会社員)

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| お手入れのしやすさ | ★★★★☆ |

| デザイン | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

| コスパ | ★★★★★ |

|---|---|

| お手入れのしやすさ | ★★★★☆ |

| デザイン | ★★★☆☆ |

| 総合評価 | 4.0点 |

愛用者

いい流れを掴める

青をベースとした爽やかな色合いで好印象を演出。新社会人らしいフレッシュな雰囲気に仕上がりました。値段も安くてこの仕上がりなので、値段以上のものだと思います。無事に面接も合格していい流れのまま進む事ができます。(T.M.さん/男性/37歳/会社員)

【デメリットや気になった点】

数回使うとほつれ等が出てくるところです。値段が安いからしょうがないと言えばそれまでですが、耐久性をもう少し上げてもらえるとよりよいですね。(T.M.さん/男性/37歳/会社員)

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| お手入れのしやすさ | ★★★☆☆ |

| デザイン | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 3.7点 |

| コスパ | ★★★★☆ |

|---|---|

| お手入れのしやすさ | ★★★☆☆ |

| デザイン | ★★★★☆ |

| 総合評価 | 3.7点 |

就活用ネクタイおすすめ9選 好印象を与える!

続いては、エキスパートと編集部が選んだおすすめ商品をご紹介します!

何社も回る会社訪問に、お得なネクタイ5本セット

RATOMのセットは、就活やビジネスシーンで活用できるネクタイが5本、タイピンが3本セットになっています。若々しさを印象付けるブルー系、穏やかさを印象付けるグレー系、やる気を起こさせる赤系などが入ったバリエーション豊かなセットになっているので、さまざまな就活シーンに合わせて選択できます。

ヒラヒラしがちなネクタイをとめるタイピンもセットになっていますから、ビジネスマナーである身だしなみの面でも好印象です。ギフトボックスに梱包されているので、就活生への贈り物にも最適です。

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格

| カラー | アソート系 |

|---|---|

| 柄 | ストライプ、ドット、無地 |

| 素材 | ポリエステル100% |

| サイズ | (ネクタイ)全長:約142.0cm、大剣幅:約8.0cm(ネクタイピン)全長:約6.0cm、幅:約0.5cm |

| カラー | アソート系 |

|---|---|

| 柄 | ストライプ、ドット、無地 |

| 素材 | ポリエステル100% |

| サイズ | (ネクタイ)全長:約142.0cm、大剣幅:約8.0cm(ネクタイピン)全長:約6.0cm、幅:約0.5cm |

夏場の就活でも大活躍!瞬間装着ネクタイ

何社もまわる会社訪問。特に暑い夏場は、襟元やネクタイを緩めたくなるものです。そんなときに便利なのが、瞬時に取り外し、装着できるワンタッチネクタイ。スナップ式になっているので、襟元にスナップフックを差し込んで止めるだけ、片手で簡単に装着できます。

ループ式ワンタッチで気になる、襟元から紐が見えてしまうこともありません。結び目が固定されているので、見た目の違和感がないでしょう。カバンに入れて持ち歩きでき、必要な時にサッと付けられます。アクティブな就活生におすすめの1本です。

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格

| カラー | イエロー、他 |

|---|---|

| 柄 | ストライプ、他 |

| 素材 | ポリエステル100% |

| サイズ | 全長:46.0cm、幅8.0cm |

| カラー | イエロー、他 |

|---|---|

| 柄 | ストライプ、他 |

| 素材 | ポリエステル100% |

| サイズ | 全長:46.0cm、幅8.0cm |

爽やかな印象を与える水色のネクタイ

顔色が明るく見え、爽やかな印象を与える水色のネクタイです。細かいチェックとドットの模様が入っています。紺のスーツはもちろん、グレーのスーツでも合わせやすく、上品で高級感のあるネクタイです。1200本針編みなので耐久性に優れていて、形状記憶力が高いので、一日締めていてもよれたりシワになったりしません。

速乾性にも優れているので、雨に濡れたり汗をかいたりする季節でも、すぐに乾いてさらっと快適に使えます。スタンダードなカラーバリエーションで、デザインが豊富です。

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格

| カラー | 水色、黒、グレー、ホワイト |

|---|---|

| 柄 | ストライプ、ドット、無地 |

| 素材 | ポリエステル |

| サイズ | 全長:約145cm、剣先幅:約8cm |

| カラー | 水色、黒、グレー、ホワイト |

|---|---|

| 柄 | ストライプ、ドット、無地 |

| 素材 | ポリエステル |

| サイズ | 全長:約145cm、剣先幅:約8cm |

就活生には最適!慣れないネクタイ結びもワンタッチ

首にかけて長さを調整するだけ、ワンタッチで装着できるネクタイです。ネクタイで重要な結び目部分ができあがっているため、形を整える手間がいりません。ネクタイの結び具合は、ビジネスシーンの身だしなみで重要なチェックポイントです。

ただ、就活生はスーツやネクタイに慣れていない人も多いはず。ネクタイをきれいに結べなくてもビシッときまるのがワンタッチネクタイです。ネクタイ結びに自信のない人、結び慣れていない方におすすめの1本です。

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格

| カラー | ブルー |

|---|---|

| 柄 | 小粒ドット(1200針の紋織り) |

| 素材 | ポリエステル |

| サイズ | 全長(ディンプル部分から):約48.0cm、 大剣幅:約8.0cm |

| カラー | ブルー |

|---|---|

| 柄 | 小粒ドット(1200針の紋織り) |

| 素材 | ポリエステル |

| サイズ | 全長(ディンプル部分から):約48.0cm、 大剣幅:約8.0cm |

洗って清潔に使える3本セット

家庭で洗濯できるので、普段使いに最適なネクタイです。夏の汗をかく時期でも毎日洗って取り替えられるので衛生的です。ネクタイを入れる専用の洗濯ネットがついているので、洗濯機で洗ってもシワになったり縮んだりしません。

柄は無地やストライプ、ドット、チェック柄などから選べます。落ち着いた印象のネイビーやグレー、ワインなどのカラーバリエーションで、どんなスーツにも似合います。3本セットなので、訪問先の企業の業種に合わせて付け替えるなど、便利に使えます。

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格

| カラー | グレー、ワイン、ネイビー |

|---|---|

| 柄 | ストライプ、ドット、無地 |

| 素材 | ポリエステル |

| サイズ | 全長:144cm、大剣幅:8cm |

| カラー | グレー、ワイン、ネイビー |

|---|---|

| 柄 | ストライプ、ドット、無地 |

| 素材 | ポリエステル |

| サイズ | 全長:144cm、大剣幅:8cm |

裏地まで凝っているネクタイ

人気ブランドのネクタイで、クオリティやデザイン性が優れています。落ち着いたネイビーの地に、細かい水色や白のドットが散りばめられていて、どんなスーツやシャツとも合わせやすいデザインです。

ネクタイの裏地は明るいブルーに大きな白いドット柄になっていて、ジャケットを脱いでも高級感とセンスが感じられます。100%シルクなので手触りがよく、ネクタイを締めるときもしっかり固定できます。贈り物にも最適な1本です。

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格

| カラー | ネイビー×ブルー |

|---|---|

| 柄 | ドット |

| 素材 | シルク |

| サイズ | 大剣幅:約8.0cm |

| カラー | ネイビー×ブルー |

|---|---|

| 柄 | ドット |

| 素材 | シルク |

| サイズ | 大剣幅:約8.0cm |

西陣織の上質なネクタイ

東京シャツのワイシャツ専門店「BRICKHOUSE」のネクタイです。京都の「西陣織」生地を採用した上質なネクタイが5,000円程度で手に入るコスパのよさが魅力。

就活だけでなく、社会人になっても長く使えるデザインである点もセレクトの理由のひとつです。

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格

| カラー | ボルドー |

|---|---|

| 柄 | - |

| 素材 | 絹100% |

| サイズ | 幅8.0×全長145cm |

| カラー | ボルドー |

|---|---|

| 柄 | - |

| 素材 | 絹100% |

| サイズ | 幅8.0×全長145cm |

落ち着いた印象のネクタイです

グレーは色みをもたない無彩色で、どの様な色ともよくなじむので「協調性」や「落ち着き」といった印象を相手に与えます。

合同企業説明会等の多数の企業が集まる際には、会場になじむのでおすすめです。ただ、どの様な色ともよくなじむ点から「個性がない」と捉えられることもあります。

面接など自分の意見を伝える時にグレーのネクタイを付ける際は、なぜこの企業や職種を選んだのかという自分の意見をしっかりと伝えられるように準備をしておくとよいでしょう。

※各社通販サイトの 2024年11月28日時点 での税込価格

| カラー | チャコールグレー |

|---|---|

| 柄 | ヘリンボーン |

| 素材 | シルク100% |

| サイズ | 全長:約145cm、大剣幅:約8.0cm |

| カラー | チャコールグレー |

|---|---|

| 柄 | ヘリンボーン |

| 素材 | シルク100% |

| サイズ | 全長:約145cm、大剣幅:約8.0cm |

オーソドックスなカラーで合わせやすい

ネイビーや落ち着いたブルー、レッドなどのカラーバリエーションなので、どんなスーツにも合わせやすいネクタイです。柄は細かいチェック柄のほかに、個性的なペイズリーもあります。上質なシルク素材なので手触りがよく、結び目も光沢があってきれいに見えます。クオリティが高い生地で、耐久性にも優れています。

オーソドックスなデザインとカラーなので、就活などで使用する最初の1本にもおすすめ。もちろんビジネスシーンでも使い勝手がよく、年齢を選ばないので長く使えるでしょう。

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格

| カラー | ネイビー、ブルー、レッド |

|---|---|

| 柄 | チェック、ペイズリー |

| 素材 | シルク |

| サイズ | 全長:144cm、大剣幅:8cm |

| カラー | ネイビー、ブルー、レッド |

|---|---|

| 柄 | チェック、ペイズリー |

| 素材 | シルク |

| サイズ | 全長:144cm、大剣幅:8cm |

「就活用ネクタイ」のおすすめ商品の比較一覧表

| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | カラー | 柄 | 素材 | サイズ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| RATOM(ラトム)『ネクタイ5本、ネクタイピン3本 セット(RATOM-060)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |

何社も回る会社訪問に、お得なネクタイ5本セット | アソート系 | ストライプ、ドット、無地 | ポリエステル100% | (ネクタイ)全長:約142.0cm、大剣幅:約8.0cm(ネクタイピン)全長:約6.0cm、幅:約0.5cm |

| DRESSCODE101(ドレスコード101)『ワンタッチネクタイ 』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |

夏場の就活でも大活躍!瞬間装着ネクタイ | イエロー、他 | ストライプ、他 | ポリエステル100% | 全長:46.0cm、幅8.0cm |

| GREEN GRASS 『ネクタイ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |

爽やかな印象を与える水色のネクタイ | 水色、黒、グレー、ホワイト | ストライプ、ドット、無地 | ポリエステル | 全長:約145cm、剣先幅:約8cm |

| FANGXI『ワンタッチ ネクタイ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |

就活生には最適!慣れないネクタイ結びもワンタッチ | ブルー | 小粒ドット(1200針の紋織り) | ポリエステル | 全長(ディンプル部分から):約48.0cm、 大剣幅:約8.0cm |

| AOKI(アオキ)『ネクタイ 絶対お得な洗えるネクタイ3点セット(ASET18A900)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |

洗って清潔に使える3本セット | グレー、ワイン、ネイビー | ストライプ、ドット、無地 | ポリエステル | 全長:144cm、大剣幅:8cm |

| ポールスミス『ネクタイ (PS42)』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |

裏地まで凝っているネクタイ | ネイビー×ブルー | ドット | シルク | 大剣幅:約8.0cm |

| 東京シャツ『BRICKHOUSE 西陣織ネクタイ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |

西陣織の上質なネクタイ | ボルドー | - | 絹100% | 幅8.0×全長145cm |

| FAIRFAX(フェアファックス)『ヘリンボーン地メランジソリッドタイ』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月28日時点 での税込価格 |

落ち着いた印象のネクタイです | チャコールグレー | ヘリンボーン | シルク100% | 全長:約145cm、大剣幅:約8.0cm |

| AQUASCUTUM『ネクタイ 』 |

|

※各社通販サイトの 2024年11月26日時点 での税込価格 |

オーソドックスなカラーで合わせやすい | ネイビー、ブルー、レッド | チェック、ペイズリー | シルク | 全長:144cm、大剣幅:8cm |

通販サイトの最新人気ランキングを参考にする 就活用ネクタイの売れ筋をチェック

Amazon、楽天市場での就活用ネクタイの売れ筋ランキングも参考にしてみてください。

※上記リンク先のランキングは、各通販サイトにより集計期間や集計方法が若干異なることがあります。

就活用ネクタイの選び方 好印象をゲット!

ここからは、カラーコーディネーターの川島彩子さんの取材をもとに、周活用ネクタイを選ぶときのポイントをご紹介します。就活生にとって、ネクタイは印象を決める重要なアイテムのひとつですので、しっかりポイントを抑えて商品を選びましょう。

就活用スーツにはシルク素材がぴったり

シルクは、ネクタイの生地として代表的な天然素材です。やわらかく、なめらかな肌触りが特徴で、適度なハリもあるため、立体的できれいな結び目が作れるのがメリット。

また、シルク独特の光沢によって、上品な印象を与えられます。就活用ネクタイにもシルク素材がぴったりでしょう。

ポリエステルは、耐久性やリーズナブルさが魅力ですが、シルクのほうがより質感がいいです。

就活用ネクタイに適した幅を選ぼう

ネクタイは、幅によっても印象が変化します。幅が6cm以下の細いタイプだと、よりカジュアルなイメージに。また、9cm以上の太いデザインになると、不自然さが出てしまうため注意が必要です。

一般的にネクタイの幅は、スーツの襟と同程度の約7~9cmが、ちょうどいいとされています。その範囲から選べば、就活用スーツにも合わせやすいでしょう。

企業や職種に合ったネクタイを選ぶ

合同企業説明会や会社説明会、適性検査や面接、グループディスカッション等、内定までにはいくつかの段階があります。その段階ごとに合うネクタイを選ぶようにしましょう。

ビジネスの場面でもっとも求められるイメージは「清潔感」だといえます。履歴書用の写真や、多くの企業が参加する合同企業説明会などでは「青」のネクタイで清潔感を演出しましょう。

そして、グループディスカッションでは、コミュニケーション力の高さや親しみやすさを演出する「黄色系」。最終面接ではやる気や情熱を伝える「ワインレッド」や「エンジ」系といったネクタイを選ぶことをおすすめします。

選考過程によってネクタイを選ぶ

就職に向けたインターンシップなど、企業エントリー開始前から、スーツやネクタイを着用する機会はあるかもしれません。「黒」のスーツに「白」のレギュラーシャツ、そして自分を演出するネクタイをするのが、最近の男子学生の一般的な就活スタイルではないでしょうか。

しかし、自分をアピールするため、キャラクターが描かれているような個性的なネクタイを選ぶのは逆効果です。その企業で仕事をしている自分の姿を、面接官やリクルーターの方に想像してもらえるようなものを選びましょう。

たとえば、金融関係など誠実で落ち着いた印象を与えたい場合には「ネイビー」、営業職なら快活な印象を与える「赤」、ファッション関係は「ペールトーン」等の明るい色がおすすめです。希望の企業や職種にあったネクタイを選びましょう。

エキスパートからのアドバイス

インターンシップから内定まで、就活期間は比較的長期に渡ります。スーツを着る機会が増えるにつれ、緊張度は日に日に増していくでしょう。

就活用スーツスタイルは、みんなが同じような服装をしていると思いがちですよね。しかし、その企業で仕事をしている自分の姿を想像させ、アピールできるかが大切です。

就職を目指す企業の雰囲気を把握し、就活の段階から、柄や色選びに重点を置きながら、相手に与えたい印象にあったネクタイを選ぶようにしましょう。

おすすめ商品・口コミの投稿はこちら

※メーカーや販売店の方は、ページ下部の「お問い合わせはこちら」から商品情報をお送りください。

ユーザーのおすすめ商品や口コミ情報は、マイナビおすすめナビを閲覧したユーザー、マイナビニュース会員、外部パートナー企業と契約する一般ユーザーからの投稿をもとにしています。

◆Amazonや楽天を始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しており、当記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がマイナビおすすめナビに還元されます。◆記事公開後も情報の更新に努めていますが、最新の情報とは異なる場合があります。(更新日は記事上部に表示しています)◆記事中のコンテンツは、エキスパートの選定した商品やコメントを除き、すべて編集部の責任において制作されており、広告出稿の有無に影響を受けることはありません。◆アンケートや外部サイトから提供を受けるコメントは、一部内容を編集して掲載しています。◆「選び方」で紹介している情報は、必ずしも個々の商品の安全性・有効性を示しているわけではありません。商品を選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品スペックは、メーカーや発売元のホームページ、Amazonや楽天市場などの販売店の情報を参考にしています。◆レビューで試した商品は記事作成時のもので、その後、商品のリニューアルによって仕様が変更されていたり、製造・販売が中止されている場合があります。